Разделы презентаций

- Разное

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Геометрия

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

Физиология анализаторов

Содержание

- 1. Физиология анализаторов

- 2. ПЛАН ЛЕКЦИИПонятие о сенсорных системах и анализаторах.

- 3. 1. Понятие о сенсорных системах и анализаторах

- 4. И.П. Павлов создал учение о сенсорных системах,

- 5. Значение анализаторовСвязь организма с внешней средой. Обеспечивает:

- 6. Общие свойства анализаторов1. Специфичность - избирательный ответ

- 7. Классификация рецепторов Все рецепторы делятся по расположению на

- 8. Рецепторы экстерорецепторы интерорецепторы проприорецепторы дистантные контактные зрительные,слуховые,обонятельныетемпературные,

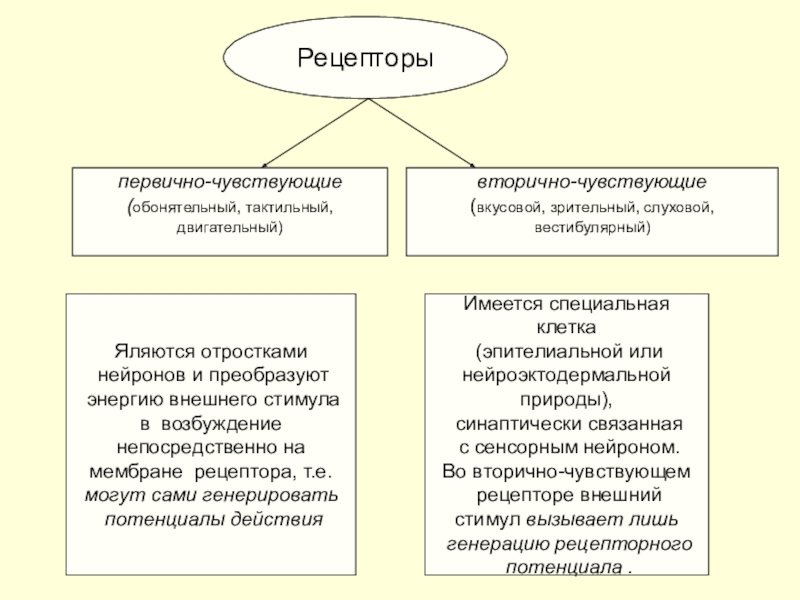

- 9. Рецепторы первично-чувствующие (обонятельный, тактильный, двигательный) вторично-чувствующие (вкусовой,

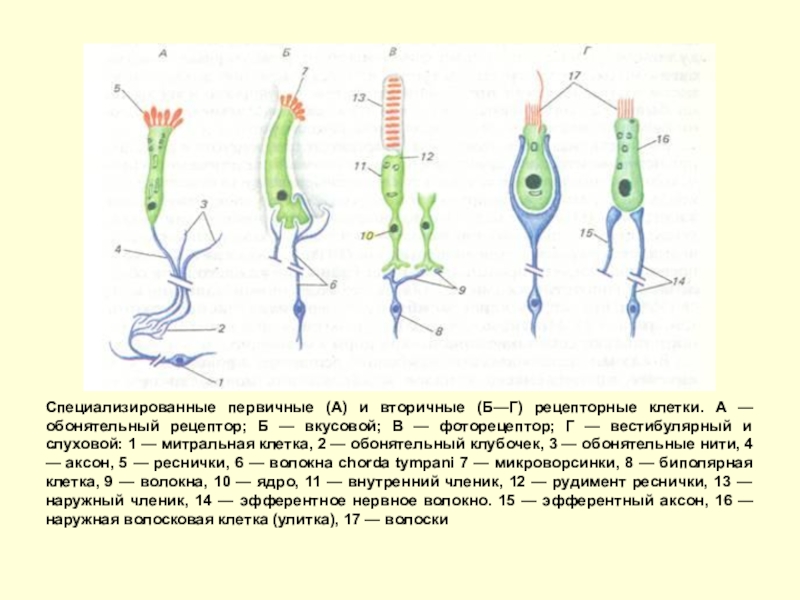

- 10. Специализированные первичные (А) и вторичные (Б—Г) рецепторные

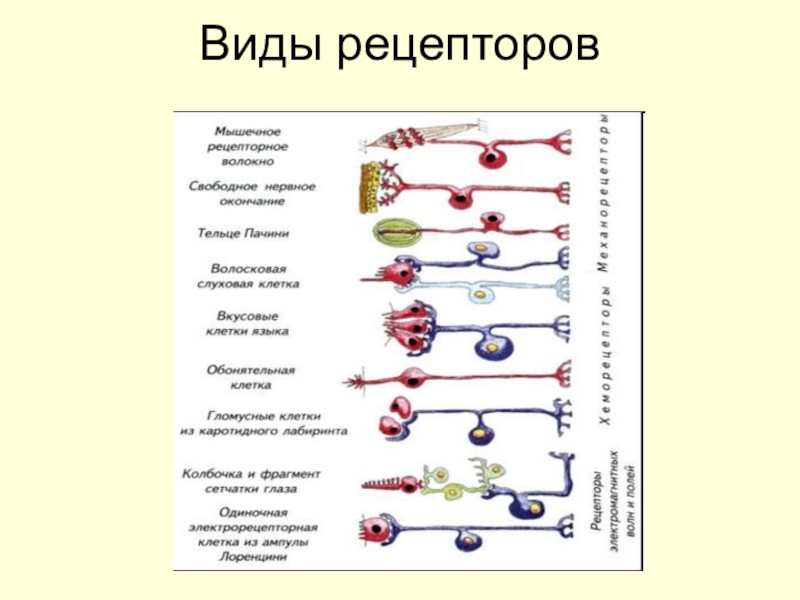

- 11. Виды рецепторов

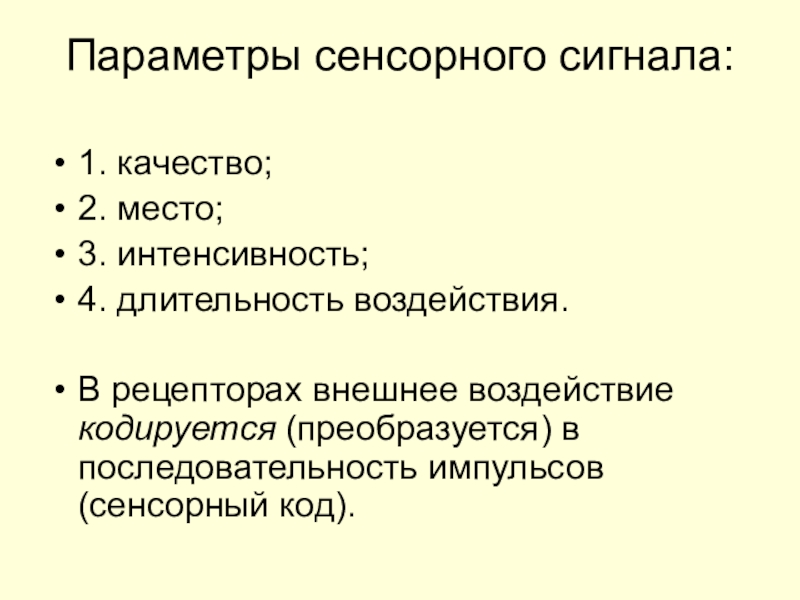

- 12. Параметры сенсорного сигнала: 1. качество;2. место;3.

- 13. Таким образом, на уровне рецепторов осуществляется первичное

- 14. 2. Кожный анализатор

- 15. Контактный, первично-чувствующий, экстерорецептивныйДаёт информацию о 4 видах чувствительности: -холодовая -тепловая-тактильная-болеваяКожный анализатор

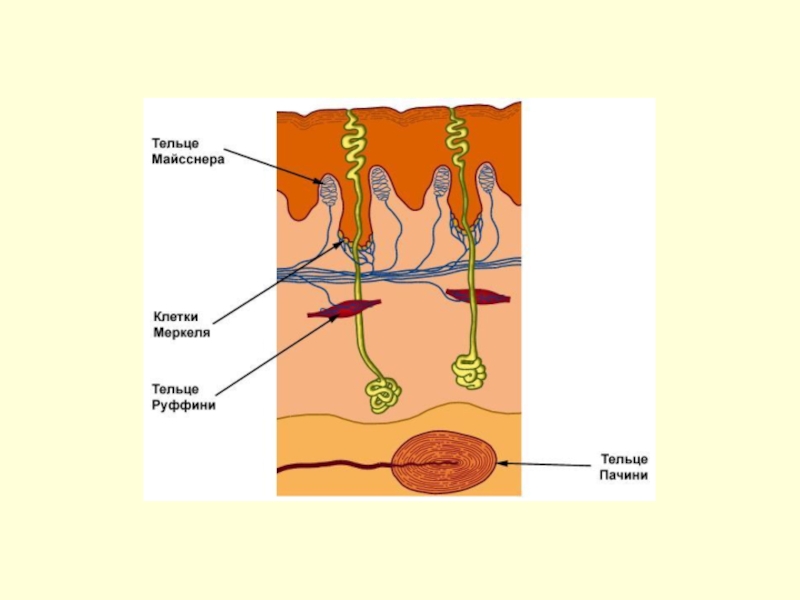

- 16. Рецепторный отделХолодовые - Колбы Краузе;Тепловые - Кисти

- 17. Рецепторный аппарат кожи

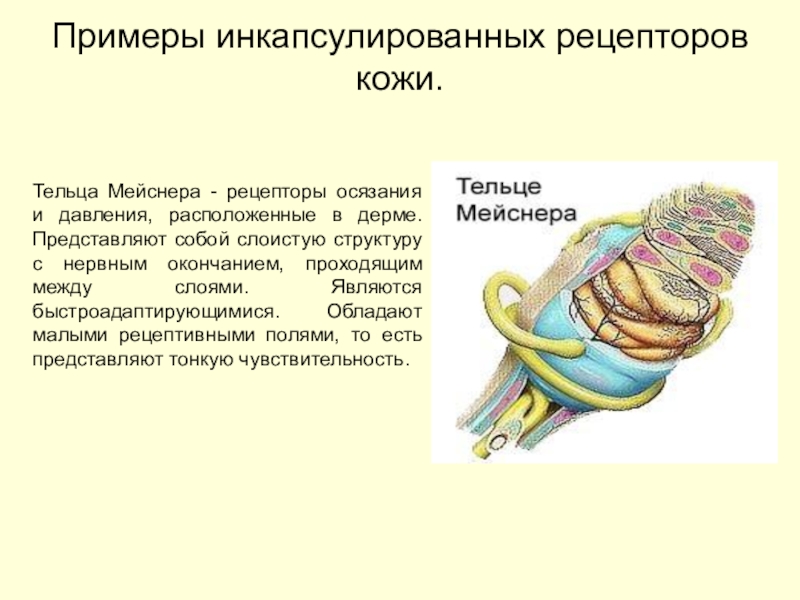

- 18. Примеры инкапсулированных рецепторов кожи. Тельца Мейснера -

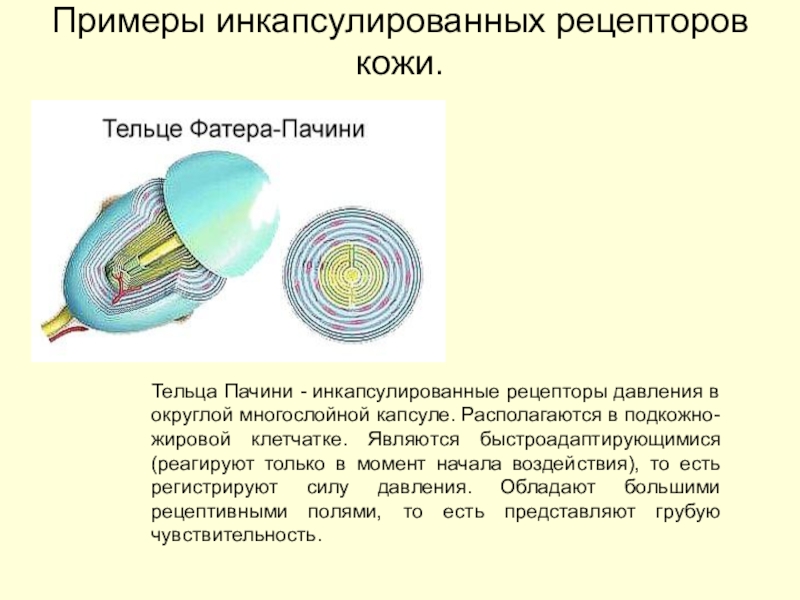

- 19. Примеры инкапсулированных рецепторов кожи. Тельца Пачини -

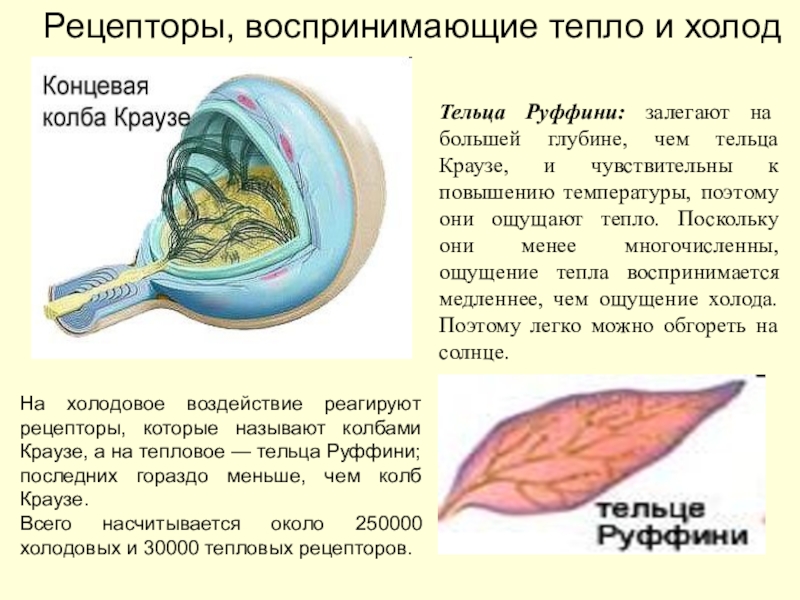

- 20. Тельца Руффини: залегают на большей глубине, чем

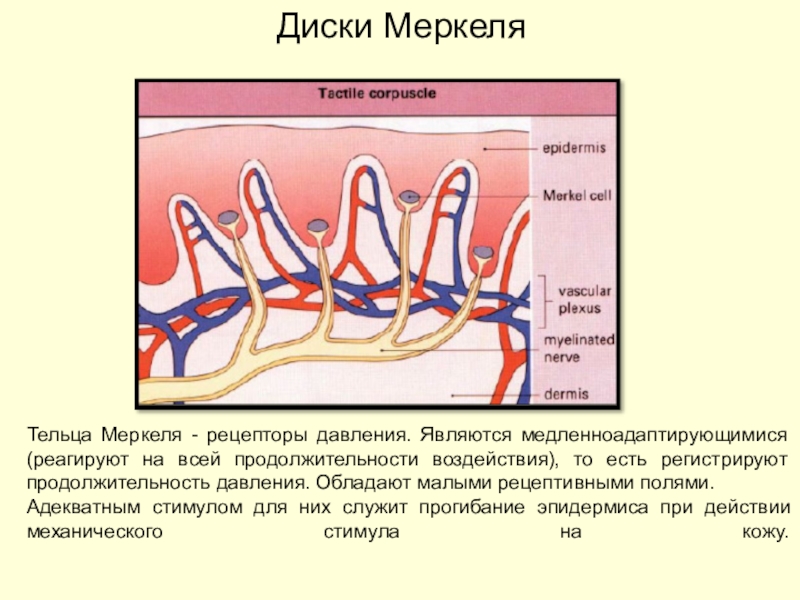

- 21. Тельца Меркеля - рецепторы давления. Являются медленноадаптирующимися

- 22. Слайд 22

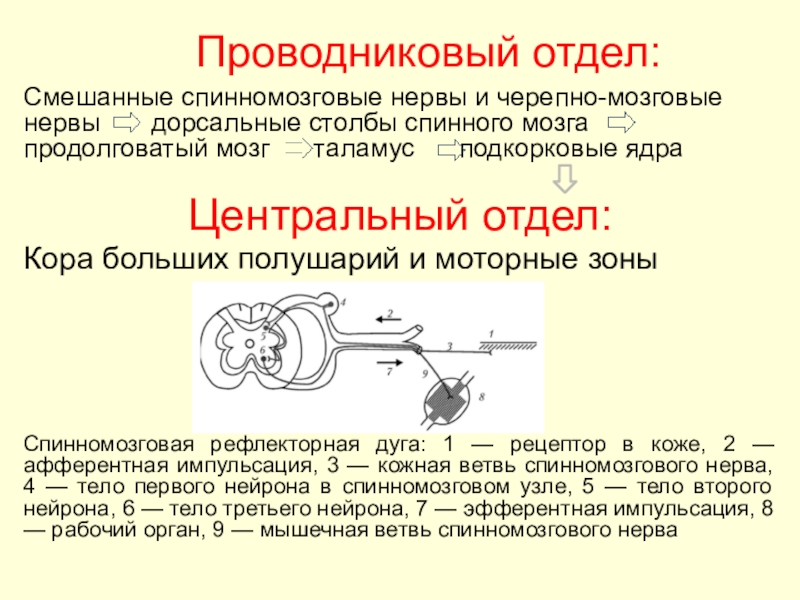

- 23. Проводниковый отдел:Смешанные спинномозговые нервы и черепно-мозговые нервы

- 24. Температурная чувствительностьХолодовые рецепторы располагаются выше, их значительно

- 25. Тактильная рецепция У животных больше рецепторов вокруг

- 26. Болевая чувствительность По чувствительности к боли

- 27. 3. Вкусовой анализатор

- 28. Вкусовой анализаторКонтактный, вторично-чувствующий, экстерорецептивный, хеморецептивный. Рецепторы реагируют

- 29. Рецепторный отдел:Вкусовые рецепторные клетки, расположенные во вкусовых

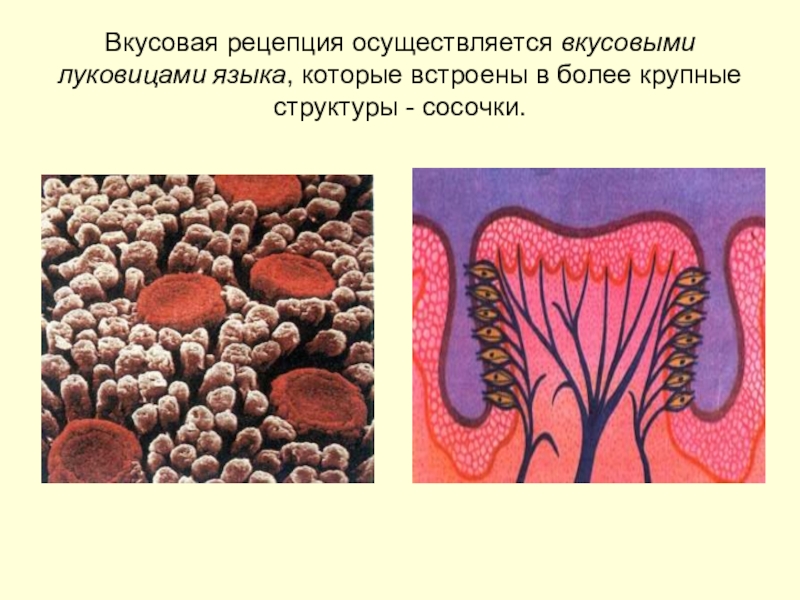

- 30. Вкусовая рецепция осуществляется вкусовыми луковицами языка, которые встроены в более крупные структуры - сосочки.

- 31. Вкусовая луковица Вкусовая луковица состоит из 30-80

- 32. Механизм восприятия вкуса:Молекулы растворённого вещества контактируют с

- 33. Различают 6 видов вкуса: сладкийгорькийкислыйсоленыйвкус водывкус мяса

- 34. 4. Обонятельный анализатор

- 35. Слайд 35

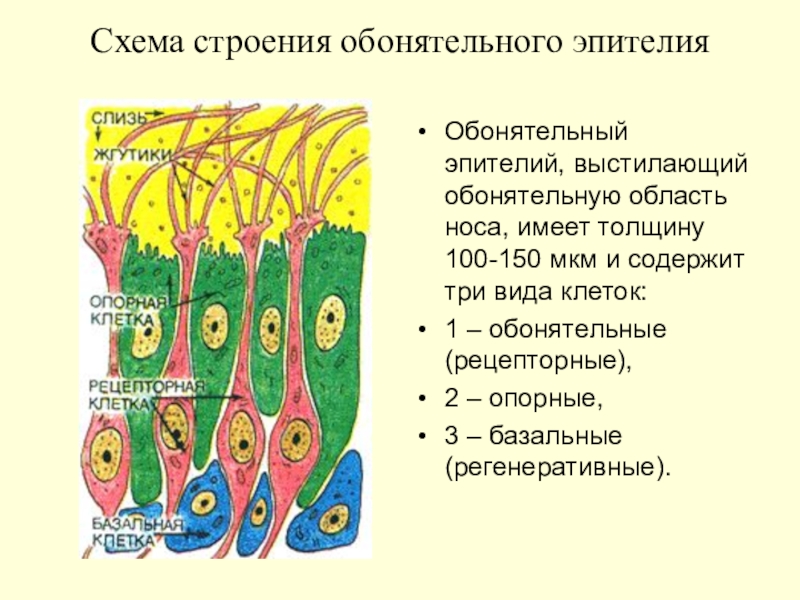

- 36. Схема строения обонятельного эпителияОбонятельный эпителий, выстилающий обонятельную

- 37. Механизмы рецепции (физическая теория) Молекулы запахового вещества

- 38. Стереохимическая теорияПо теории Дж. Эймура и Р.

- 39. Обонятельные клетки способны реагировать на миллионы различных

- 40. Основные запахи:камфарный, цветочный, мускусный, мятный, эфирный, едкий,

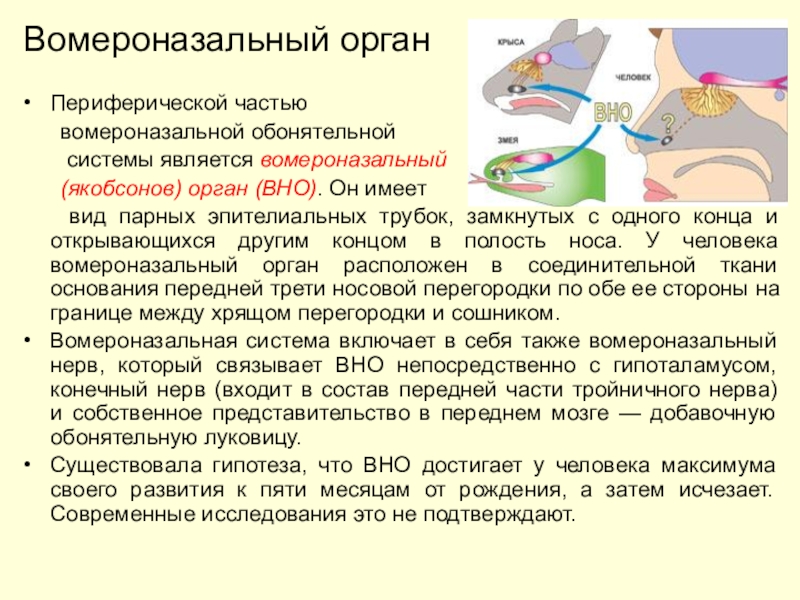

- 41. Периферической частью вомероназальной обонятельной системы является вомероназальный

- 42. Функции вомероназальной системыФункции вомероназальной системы(ВНС) связаны с

- 43. 5. Зрительный анализатор

- 44. Зрительный анализаторЭто основной сенсорный канал, который связывает

- 45. Слайд 45

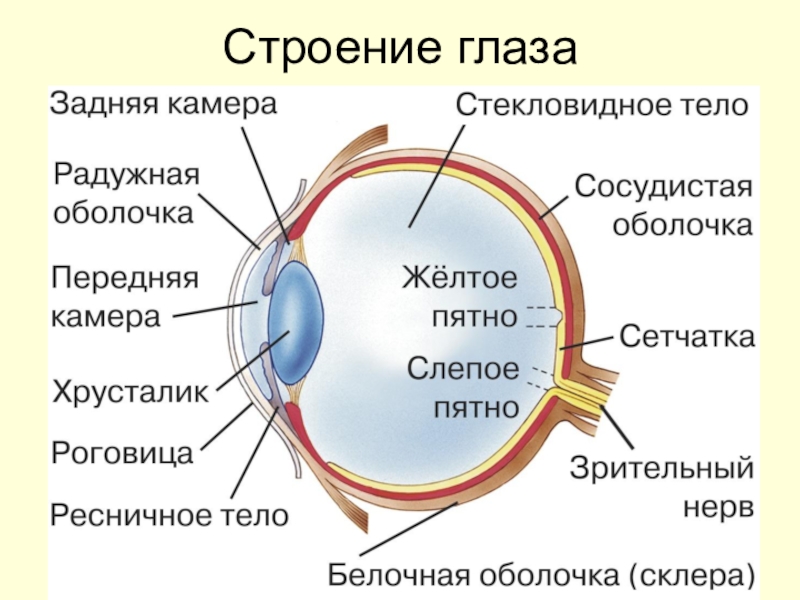

- 46. Строение глаза

- 47. Фоторецептивная частьСетчатка представляет собой внутреннюю светочувствительную оболочку

- 48. Строение сетчатки глаза

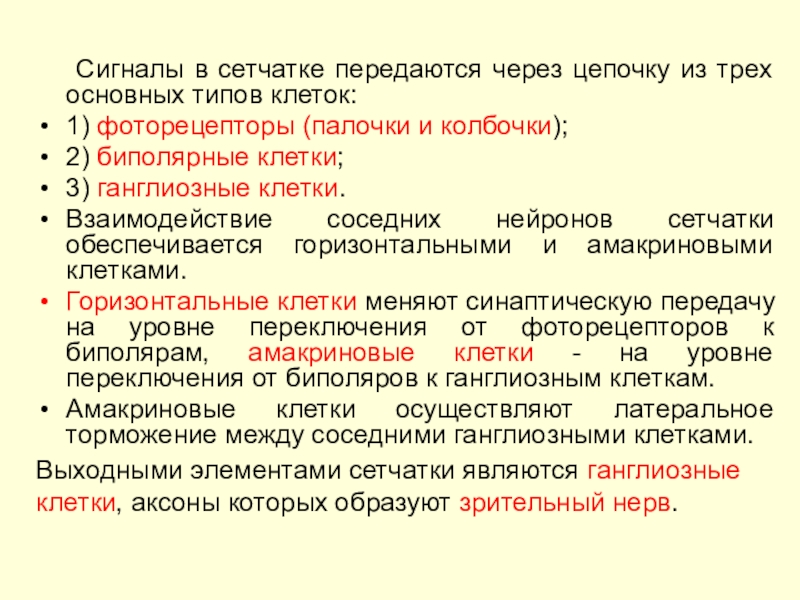

- 49. Сигналы в сетчатке передаются через цепочку из

- 50. Механизм фоторецепцииКвант света фотохимическая реакция в

- 51. Трехцветная теория ГельмгольцаЭта теория объясняет феномен цветового

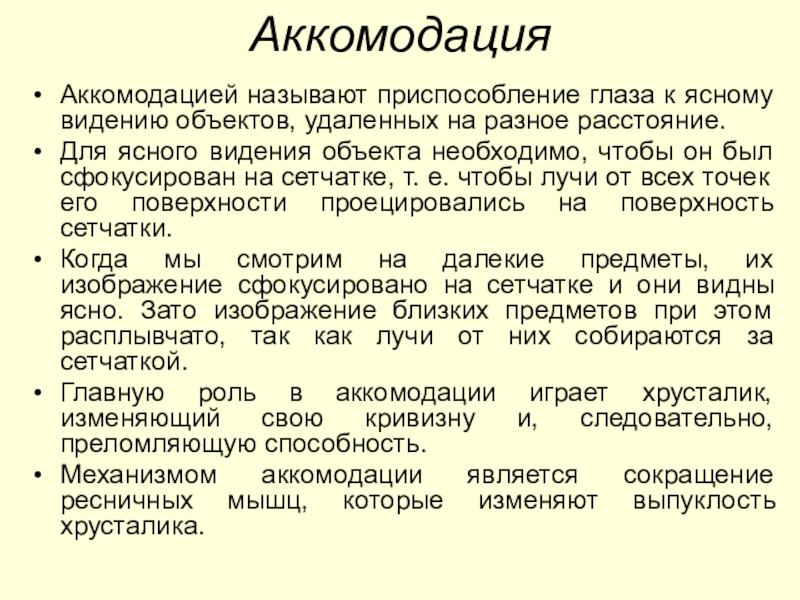

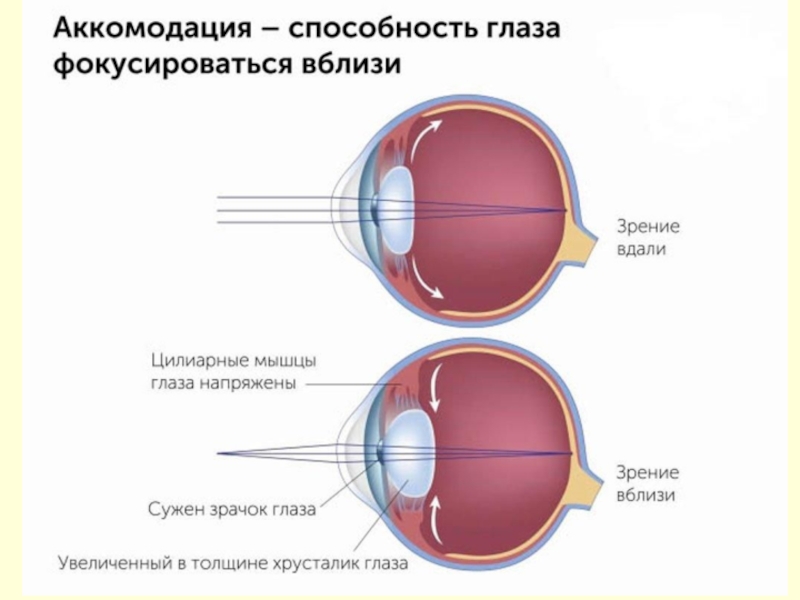

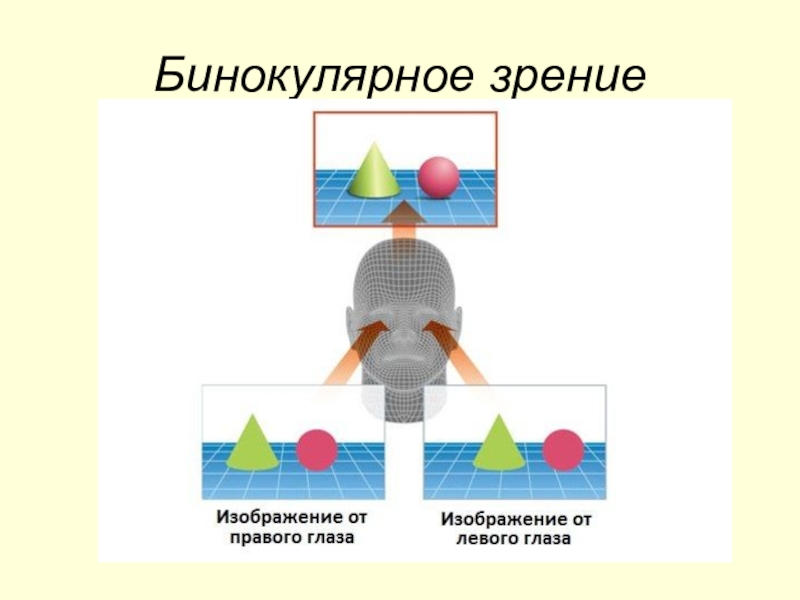

- 52. Свойства зрительного анализатора:Аккомодация - приспособление глаза видеть

- 53. АккомодацияАккомодацией называют приспособление глаза к ясному видению

- 54. Слайд 54

- 55. АдаптацияОдной из физиологических характеристик зрительного анализатора является

- 56. Бинокулярное зрение

- 57. РефракцияНа пути к сетчатке глаза лучи света

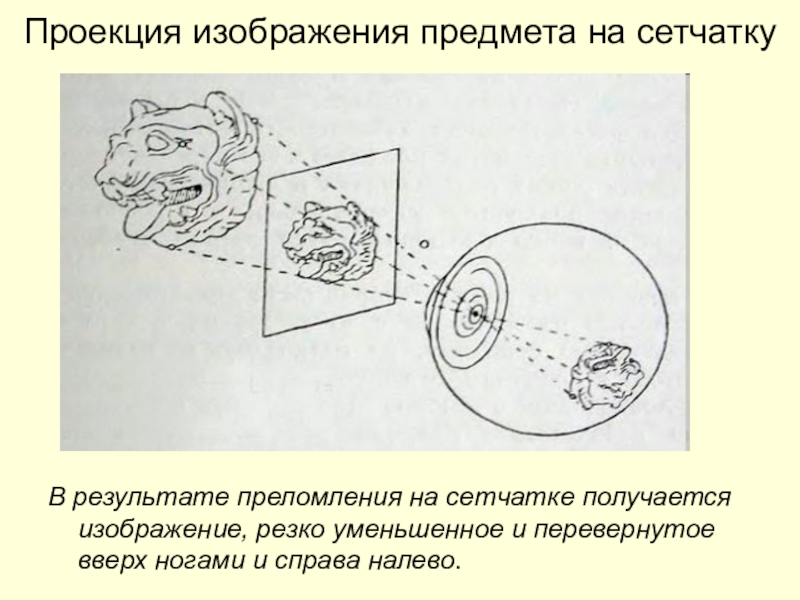

- 58. Проекция изображения предмета на сетчаткуВ результате преломления

- 59. Преломление зависит от угла падения световых лучей

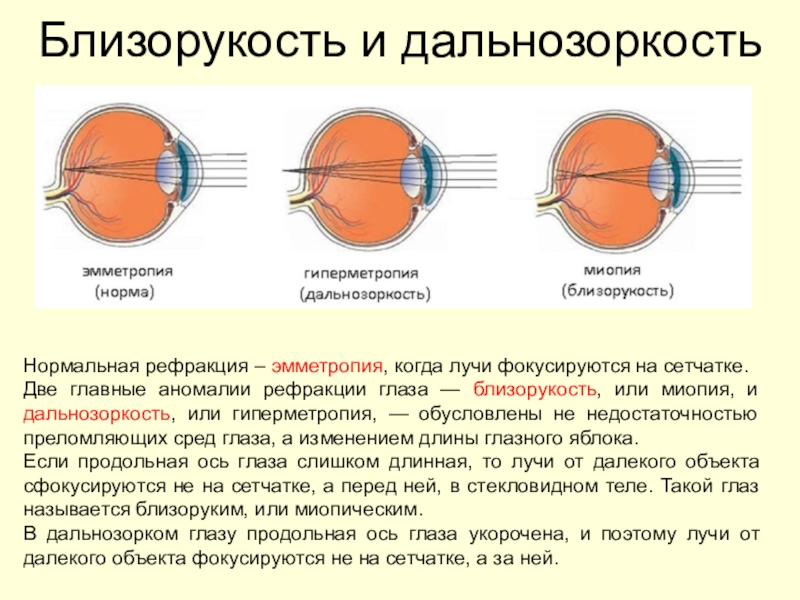

- 60. Близорукость и дальнозоркостьНормальная рефракция – эмметропия, когда

- 61. АстигматизмАстигматизм - неодинаковое преломление лучей в разных

- 62. 6. Слуховой анализатор

- 63. Слуховой анализатор Дистантный, вторично-чувствующий, фонорецептивный.Значение – восприятие

- 64. Периферический отдел слухового анализатора

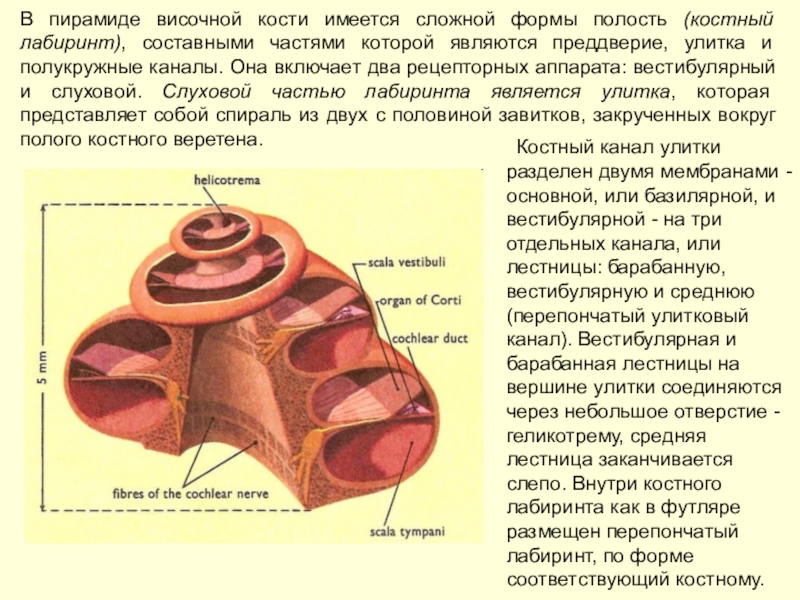

- 65. В пирамиде височной кости имеется сложной формы

- 66. Анатомическое строение Кортиевого органа

- 67. Слайд 67

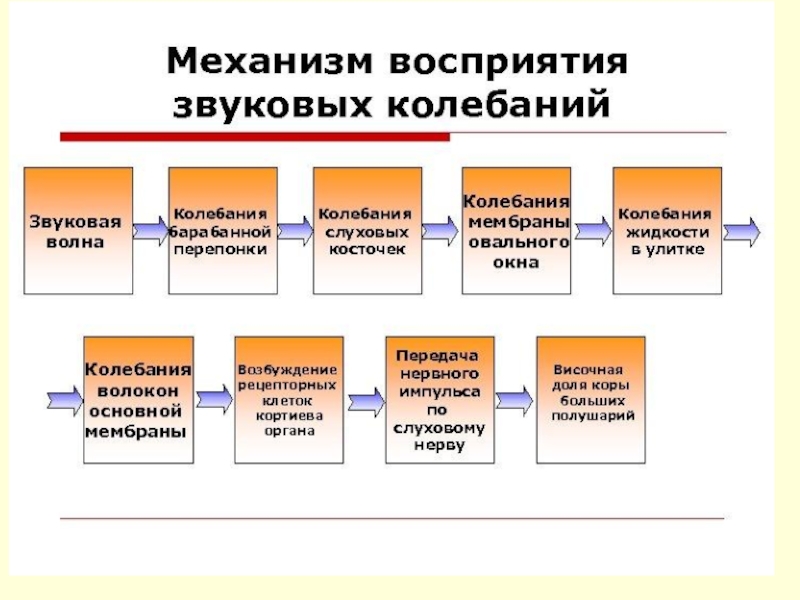

- 68. В наружном, среднем ухе происходят необходимые для

- 69. Венгерский ученый Г. Бекеши (1951) предложил «теорию

- 70. Свойства слухового анализатора: Чувствительность – диапазон восприятия

- 71. 7. Анализатор равновесия тела

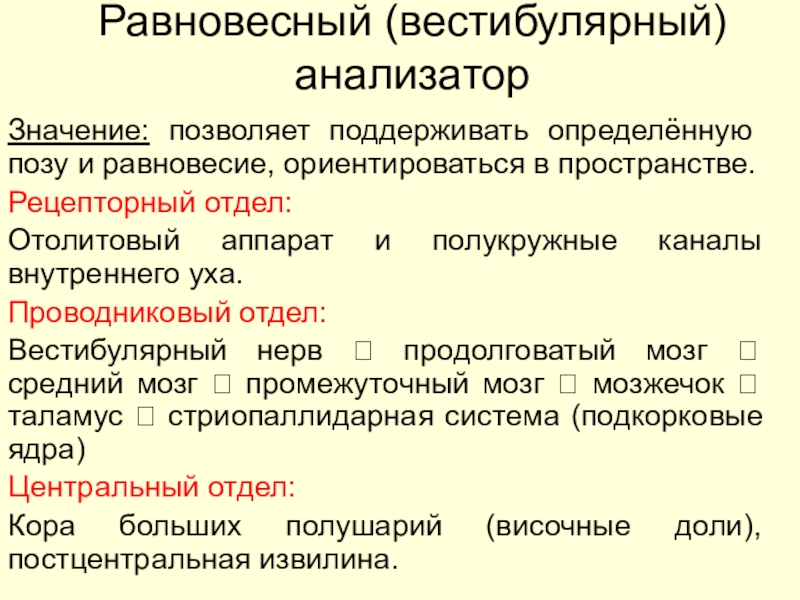

- 72. Равновесный (вестибулярный) анализаторЗначение: позволяет поддерживать определённую позу

- 73. Адекватными раздражителями вестибулярной системы являются гравитация и

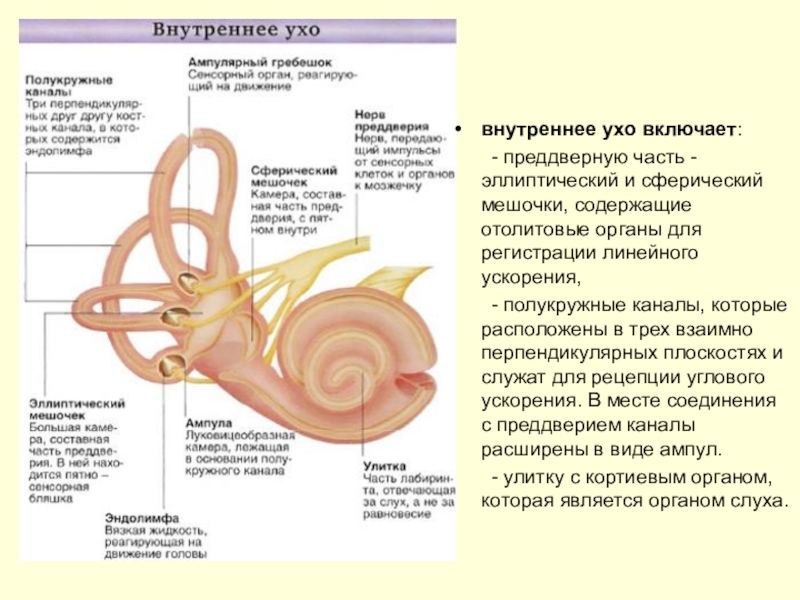

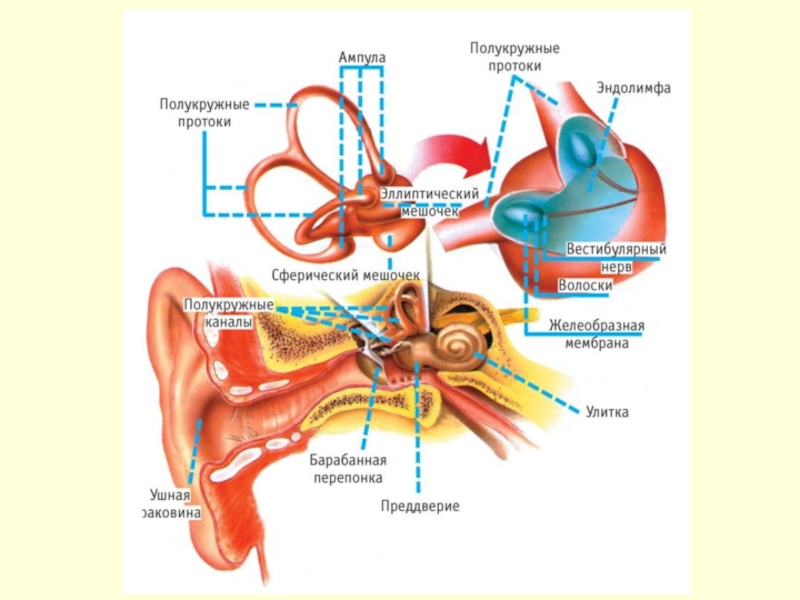

- 74. внутреннее ухо включает: - преддверную часть -

- 75. Слайд 75

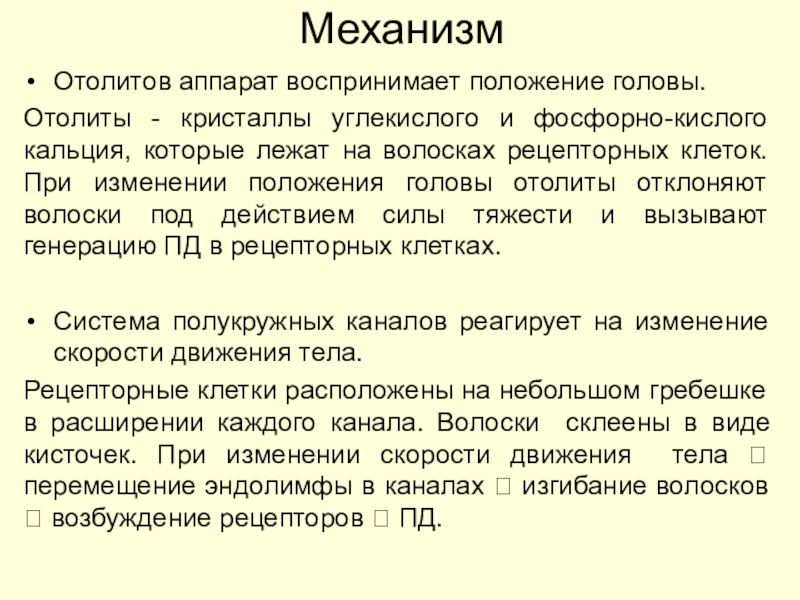

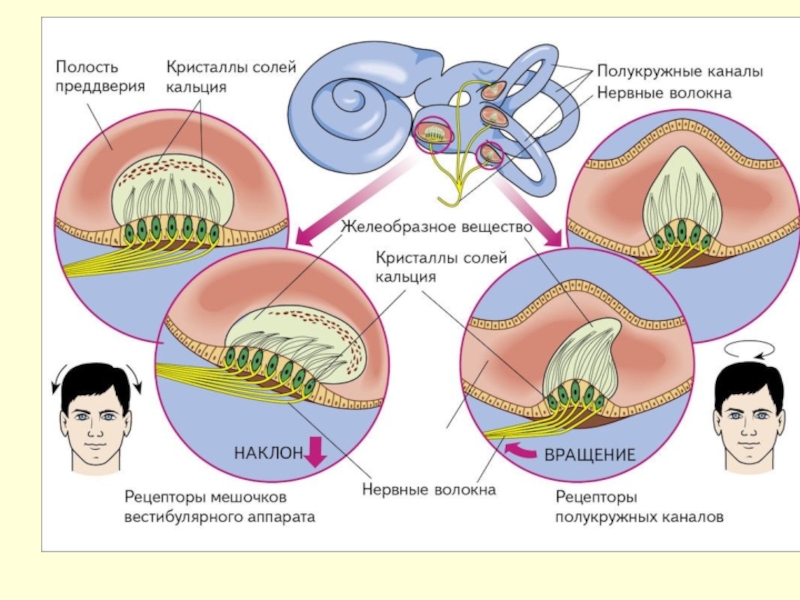

- 76. МеханизмОтолитов аппарат воспринимает положение головы.Отолиты - кристаллы

- 77. Слайд 77

- 78. 8. Висцеральный анализатор

- 79. Висцеральный анализаторИнтерорецептивный, контактный, первично-чувствующий.Значение: поддержание гомеостаза, нормализация

- 80. 9. Двигательный анализатор

- 81. Двигательный анализаторИнтерорецептивный, первично-чувствующий.Значение: обеспечивает двигательные акты, пассивные

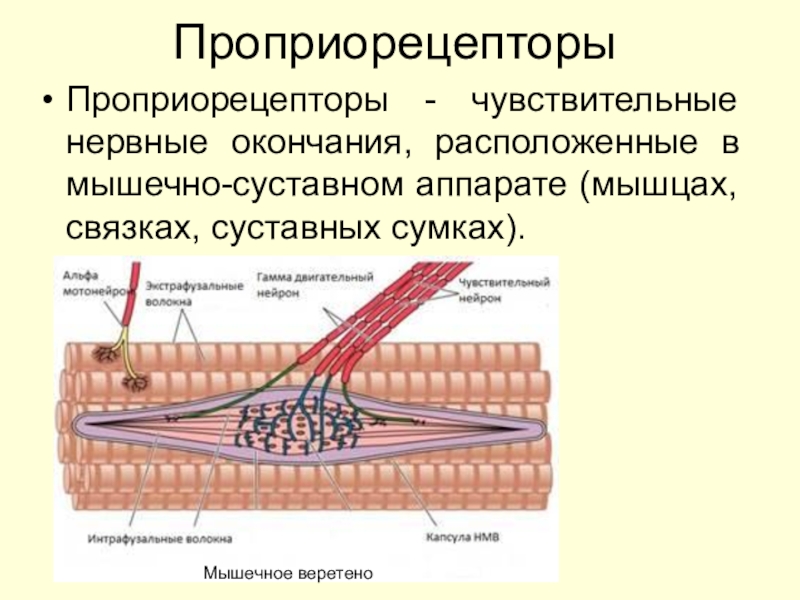

- 82. ПроприорецепторыПроприорецепторы - чувствительные нервные окончания, расположенные в мышечно-суставном аппарате (мышцах, связках, суставных сумках). Мышечное веретено

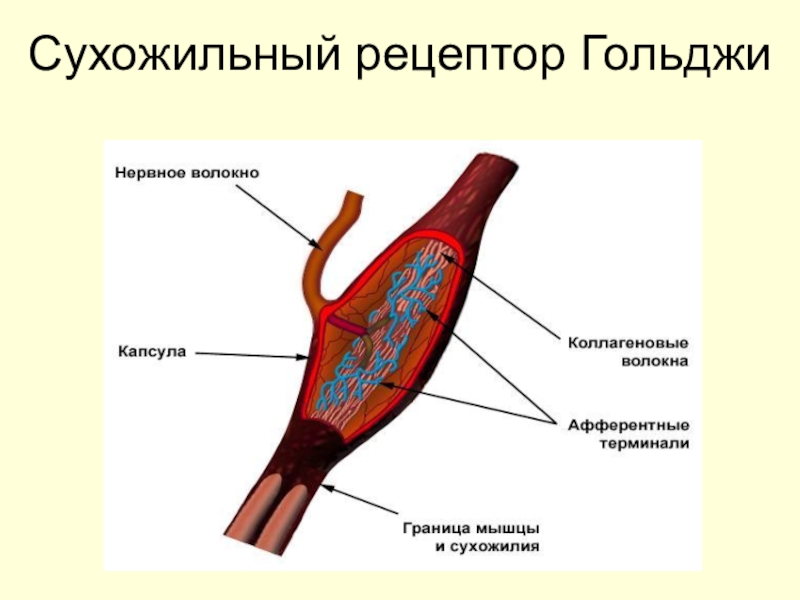

- 83. Сухожильный рецептор Гольджи

- 84. Слайд 84

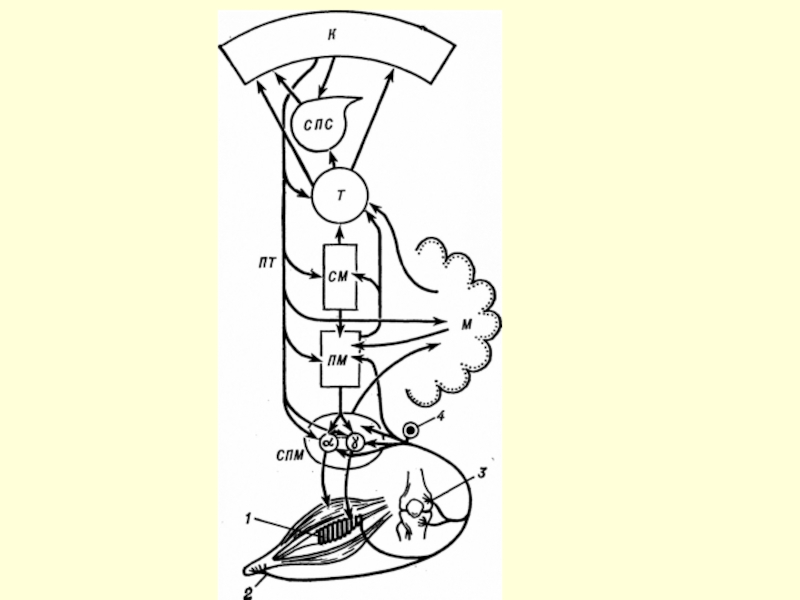

- 85. Схема двигательного анализатора: α и γ —

- 86. Скачать презентанцию

Слайды и текст этой презентации

Слайд 2ПЛАН ЛЕКЦИИ

Понятие о сенсорных системах и анализаторах.

Кожный анализатор.

Вкусовой анализатор.

Обонятельный

анализатор.

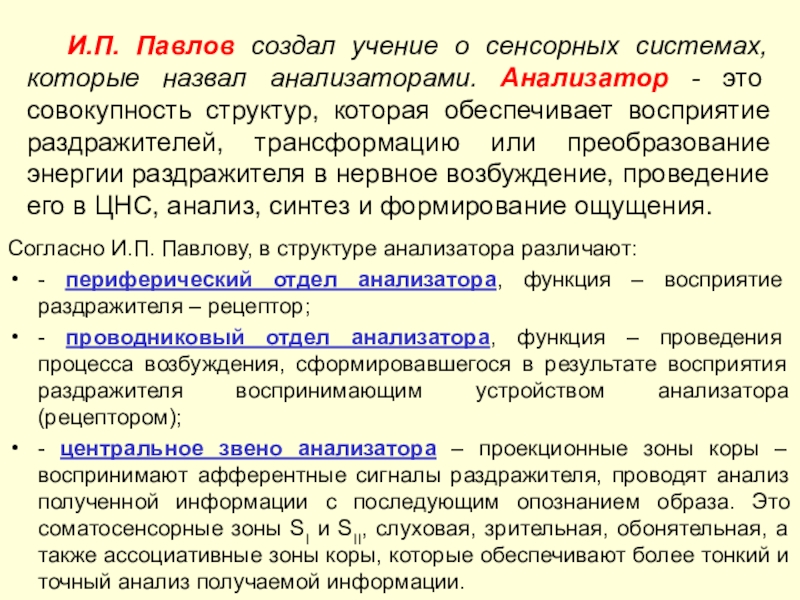

Слайд 4 И.П. Павлов создал учение о сенсорных системах, которые назвал анализаторами.

Анализатор - это совокупность структур, которая обеспечивает восприятие раздражителей, трансформацию

или преобразование энергии раздражителя в нервное возбуждение, проведение его в ЦНС, анализ, синтез и формирование ощущения.Согласно И.П. Павлову, в структуре анализатора различают:

- периферический отдел анализатора, функция – восприятие раздражителя – рецептор;

- проводниковый отдел анализатора, функция – проведения процесса возбуждения, сформировавшегося в результате восприятия раздражителя воспринимающим устройством анализатора (рецептором);

- центральное звено анализатора – проекционные зоны коры – воспринимают афферентные сигналы раздражителя, проводят анализ полученной информации с последующим опознанием образа. Это соматосенсорные зоны SI и SII, слуховая, зрительная, обонятельная, а также ассоциативные зоны коры, которые обеспечивают более тонкий и точный анализ получаемой информации.

Слайд 5Значение анализаторов

Связь организма с внешней средой. Обеспечивает: зрительный, слуховой, вкусовой,

обонятельный и кожный.

2) Получение информации о внутренней среде организма. Обеспечивает:

висцеральный.3) Сохранение положения тела в пространстве. Обеспечивает: вестибулярный и двигательный.

Слайд 6Общие свойства анализаторов

1. Специфичность - избирательный ответ на определённый вид

раздражителя.

2. Высокая чувствительность. Низкий порог чувствительности к адекватному раздражителю. Минимальная

величина раздражения, вызывающая ощущение, называют порогом чувствительности.3. Сенсибилизация - повышенная чувствительность при многократном воздействии раздражителя.

4. Адаптация. При действии сильного раздражителя чувствительность снижается, при действии слабого –повышается.

5. Последовательные образы.

6. Контрастность. Ощущение на адекватный раздражитель выше, если ему предшествует резко отличающийся раздражитель.

Слайд 7Классификация рецепторов

Все рецепторы делятся по расположению на экстерорецепторы, интерорецепторы и

проприорецепторы.

1. Экстерорецепторы воспринимают раздражение из внешней среды, расположены они

в коже, в слизистых оболочках и в органах чувств. 2. Интерорецепторы воспринимают раздражение при изменении химического состава внутренней среды (хеморецепторы), а так же при изменении давления в тканях и органах (барорецепторы и механорецепторы).

3. Проприорецепторы - это рецепторы, которые воспринимают раздражение из мышц, сухожилий и связок, из фасций, костей, суставных капсул. Всё это О.Д.А. (опорно-двигательный аппарат).

По характеру раздражения рецепторы делят на фоторецепторы, терморецепторы, механорецепторы, ноцирецепторы и т.д.

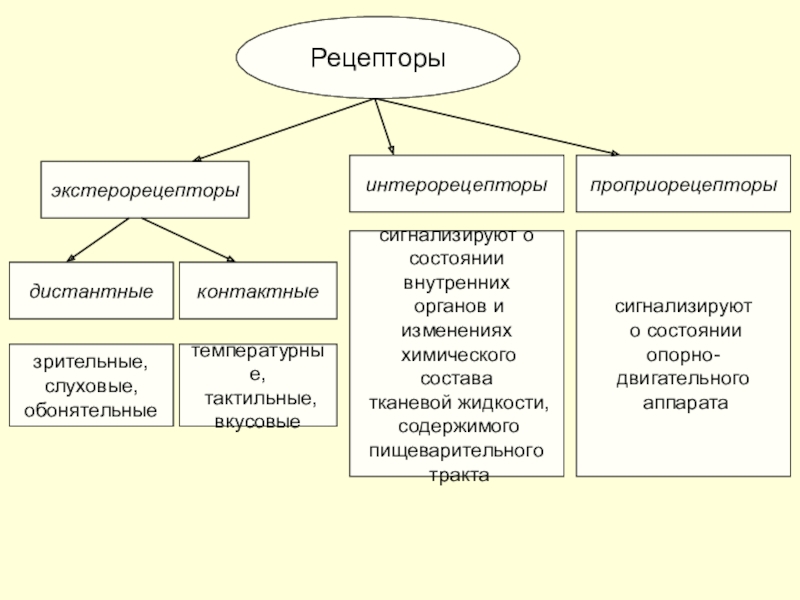

Слайд 8Рецепторы

экстерорецепторы

интерорецепторы

проприорецепторы

дистантные

контактные

зрительные,

слуховые,

обонятельные

температурные,

тактильные,

вкусовые

сигнализируют о

состоянии внутренних

органов и изменениях

химического состава

тканевой жидкости,

содержимого

пищеварительного

тракта

сигнализируют

о состоянии

опорно-двигательного

аппарата

Слайд 9Рецепторы

первично-чувствующие

(обонятельный, тактильный, двигательный)

вторично-чувствующие

(вкусовой, зрительный, слуховой, вестибулярный)

Яляются отростками

нейронов и преобразуют

энергию внешнего стимула

в

возбуждение непосредственно на

мембране рецептора, т.е.

могут сами генерировать

потенциалы действия

Имеется специальная клетка

(эпителиальной или

нейроэктодермальной

природы),

синаптически связанная

с сенсорным нейроном.

Во вторично-чувствующем

рецепторе внешний

стимул вызывает лишь

генерацию рецепторного

потенциала .

Слайд 10Специализированные первичные (А) и вторичные (Б—Г) рецепторные клетки. А —

обонятельный рецептор; Б — вкусовой; В — фоторецептор; Г —

вестибулярный и слуховой: 1 — митральная клетка, 2 — обонятельный клубочек, 3 — обонятельные нити, 4 — аксон, 5 — реснички, 6 — волокна chorda tympani 7 — микроворсинки, 8 — биполярная клетка, 9 — волокна, 10 — ядро, 11 — внутренний членик, 12 — рудимент реснички, 13 — наружный членик, 14 — эфферентное нервное волокно. 15 — эфферентный аксон, 16 — наружная волосковая клетка (улитка), 17 — волоскиСлайд 12Параметры сенсорного сигнала:

1. качество;

2. место;

3. интенсивность;

4. длительность воздействия.

В

рецепторах внешнее воздействие кодируется (преобразуется) в последовательность импульсов (сенсорный код).

Слайд 13Таким образом, на уровне рецепторов осуществляется первичное кодирование качества стимулов

и их количественных характеристик — переход из присущей им формы

физической и химической энергии в форму нервных импульсов.В центральном отделе сенсорной системы происходит частотно-пространственное кодирование, нейрофизиологической основой которого является пространственное распределение ансамблей специализированных нейронов и их связей с определенными видами рецепторов.

Ни на одном уровне сенсорной системы не происходит восстановления стимула в его первоначальной форме, т. е. декодирование. Это основное отличие физиологического кодирования

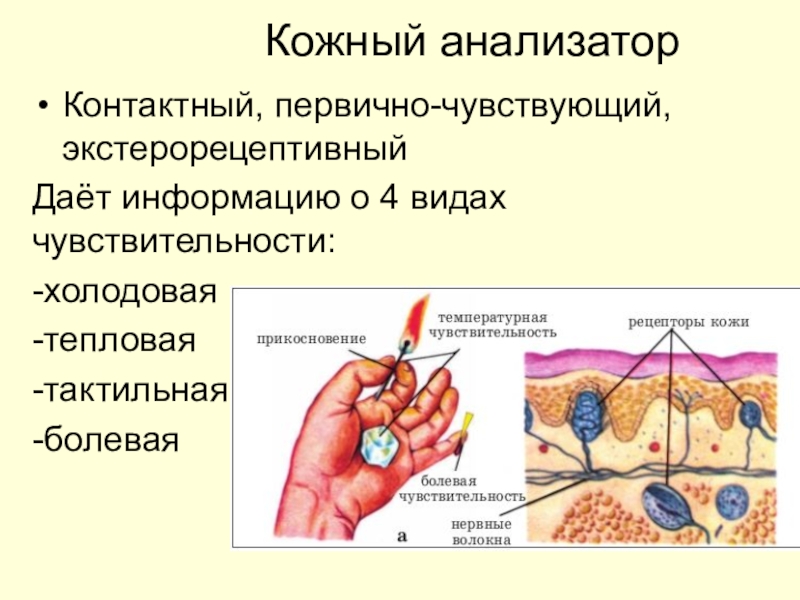

Слайд 15Контактный, первично-чувствующий, экстерорецептивный

Даёт информацию о 4 видах чувствительности:

-холодовая

-тепловая

-тактильная

-болевая

Кожный

анализатор

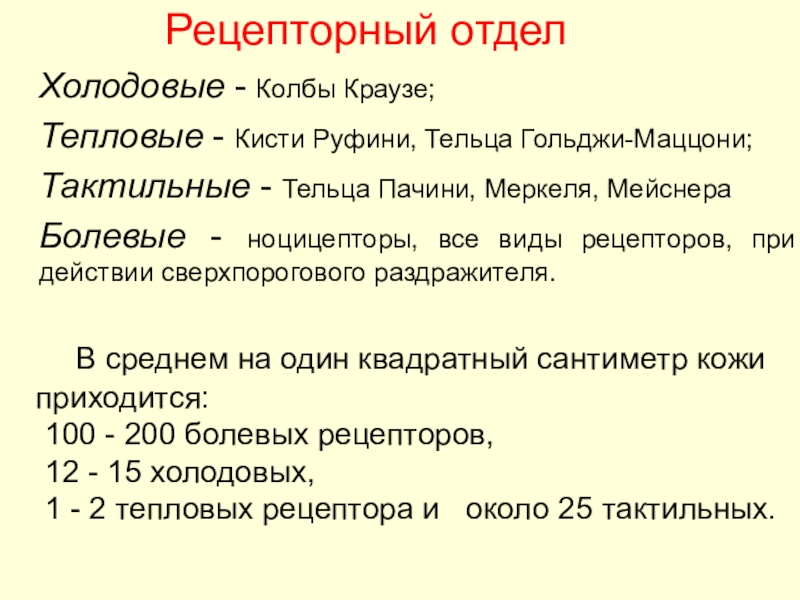

Слайд 16Рецепторный отдел

Холодовые - Колбы Краузе;

Тепловые - Кисти Руфини, Тельца Гольджи-Маццони;

Тактильные

- Тельца Пачини, Меркеля, Мейснера

Болевые - ноцицепторы, все виды

рецепторов, при действии сверхпорогового раздражителя. В среднем на один квадратный сантиметр кожи приходится:

100 - 200 болевых рецепторов,

12 - 15 холодовых,

1 - 2 тепловых рецептора и около 25 тактильных.

Слайд 18Примеры инкапсулированных рецепторов кожи.

Тельца Мейснера - рецепторы осязания и

давления, расположенные в дерме. Представляют собой слоистую структуру с нервным

окончанием, проходящим между слоями. Являются быстроадаптирующимися. Обладают малыми рецептивными полями, то есть представляют тонкую чувствительность.Слайд 19Примеры инкапсулированных рецепторов кожи.

Тельца Пачини - инкапсулированные рецепторы давления

в округлой многослойной капсуле. Располагаются в подкожно-жировой клетчатке. Являются быстроадаптирующимися

(реагируют только в момент начала воздействия), то есть регистрируют силу давления. Обладают большими рецептивными полями, то есть представляют грубую чувствительность.Слайд 20Тельца Руффини: залегают на большей глубине, чем тельца Краузе, и

чувствительны к повышению температуры, поэтому они ощущают тепло. Поскольку они

менее многочисленны, ощущение тепла воспринимается медленнее, чем ощущение холода. Поэтому легко можно обгореть на солнце.Рецепторы, воспринимающие тепло и холод

На холодовое воздействие реагируют рецепторы, которые называют колбами Краузе, а на тепловое — тельца Руффини;

последних гораздо меньше, чем колб Краузе.

Всего насчитывается около 250000 холодовых и 30000 тепловых рецепторов.

Слайд 21Тельца Меркеля - рецепторы давления. Являются медленноадаптирующимися (реагируют на всей

продолжительности воздействия), то есть регистрируют продолжительность давления. Обладают малыми рецептивными

полями.Адекватным стимулом для них служит прогибание эпидермиса при действии механического стимула на кожу.

Диски Меркеля

Слайд 23Проводниковый отдел:

Смешанные спинномозговые нервы и черепно-мозговые нервы

дорсальные столбы спинного мозга продолговатый мозг таламус

подкорковые ядраЦентральный отдел:

Кора больших полушарий и моторные зоны

Спинномозговая рефлекторная дуга: 1 — рецептор в коже, 2 — афферентная импульсация, 3 — кожная ветвь спинномозгового нерва, 4 — тело первого нейрона в спинномозговом узле, 5 — тело второго нейрона, 6 — тело третьего нейрона, 7 — эфферентная импульсация, 8 — рабочий орган, 9 — мышечная ветвь спинномозгового нерва

Слайд 24Температурная чувствительность

Холодовые рецепторы располагаются выше, их значительно больше. Наиболее чувствительны

к перепадам температуры лошади. Наименее чувствительны овцы.

Основные свойства: контрастность, адаптация.

Механизм раздражения:

Изменение температуры кожи в рецепторных клетках

Изменение активности ионных каналов

Возникновение ПД

Проводящие пути

Центры

Формирование ощущений

Слайд 25Тактильная рецепция

У животных больше рецепторов вокруг усов, на венчике

копыта, боковой поверхности туловища и на молочных железах.

Наиболее чувствительны: лошади.

Основные

свойства: адаптация, сенсибилизация.Слайд 26Болевая чувствительность

По чувствительности к боли от наименее чувствительных к

наиболее:

Овцы, КРС, свиньи, козы, лошади, собаки, кошки

Наиболее чувствительны!

Чувствительные участки тела:

кожа, слизистые оболочки ротовой/носовой полостей, конъюнктива, половые органы.Чувствительные внутренние органы: надкостница, брюшина, брыжейки.

Слайд 28Вкусовой анализатор

Контактный, вторично-чувствующий, экстерорецептивный, хеморецептивный.

Рецепторы реагируют на вещества, растворённые

в жидкости.

Значение: первое звено в системе регуляции пищеварения.

Слайд 29Рецепторный отдел:

Вкусовые рецепторные клетки, расположенные во вкусовых луковицах.

Вкусовые сосочки: валиковидные,

листочковидные, грибовидные.

Проводниковый отдел:

Язычная ветвь тройничного нерва, языкоглоточный и верхнегортанный

нервы, барабанная струна (от 7 пары) продолговатый мозг таламусЦентральный отдел:

Кора больших полушарий (лимбическая система)

Слайд 30Вкусовая рецепция осуществляется вкусовыми луковицами языка, которые встроены в более

крупные структуры - сосочки.

Слайд 31Вкусовая луковица

Вкусовая луковица состоит из 30-80 уплощенных, вытянутых веретенообразных

клеток, тесно прилегающих друг к другу наподобие долек апельсина. В

составе луковицы имеется 3 вида клеток:1 – вкусовые (сенсорные),

2 – опорные,

3 – базальные (регенеративные) клетки. Из этих клеток развиваются опорные и вкусовые клетки.

Всего у человека насчитывается около 2000 луковиц.

Слайд 32Механизм восприятия вкуса:

Молекулы растворённого вещества контактируют с рецепторамиизменяется проницаемость и

ионный состав возникает ПД проводящие пути центры,

где формируется ощущение.Основные свойства: высокая адаптация, сенсибилизация, послевкусие.

У травоядных лучше развит, чем у плотоядных.

Горький вкус привлекает КРС, лошадей.

Кошки и птицы НЕ дифференцируют сладкое.

Слайд 35 Обонятельный анализатор

Дистантный, хеморецептивный,

первично-чувствующий, экстерорецептивный.

Значение: средство общения между животными. Активация пищевого, оборонительного, полового

поведения. Рецепторный отдел:

Нейроэпителий дорсального носового хода

Проводниковый отдел:

Обонятельный нерв обонятельная луковица обонятельный тракт.

Центральный отдел:

Аммонов рог

Слайд 36Схема строения обонятельного эпителия

Обонятельный эпителий, выстилающий обонятельную область носа, имеет

толщину 100-150 мкм и содержит три вида клеток:

1 – обонятельные

(рецепторные),2 – опорные,

3 – базальные (регенеративные).

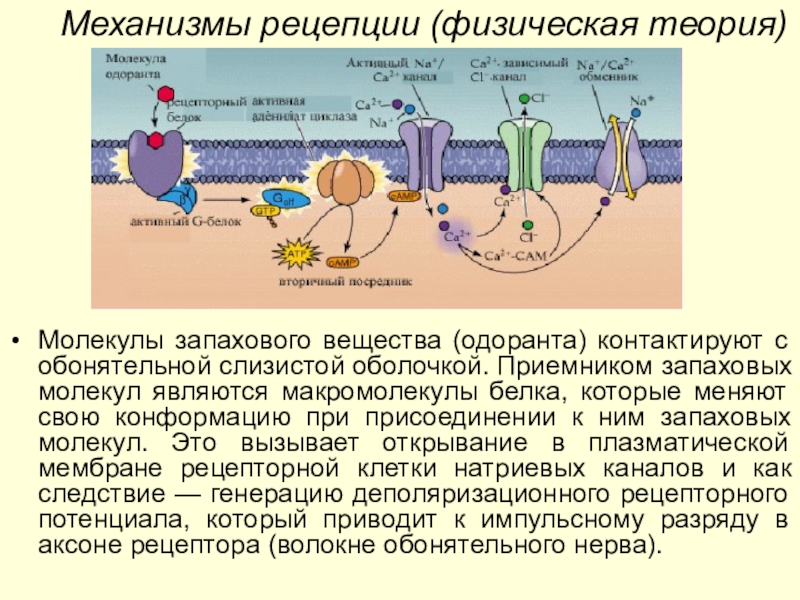

Слайд 37Механизмы рецепции (физическая теория)

Молекулы запахового вещества (одоранта) контактируют с

обонятельной слизистой оболочкой. Приемником запаховых молекул являются макромолекулы белка, которые

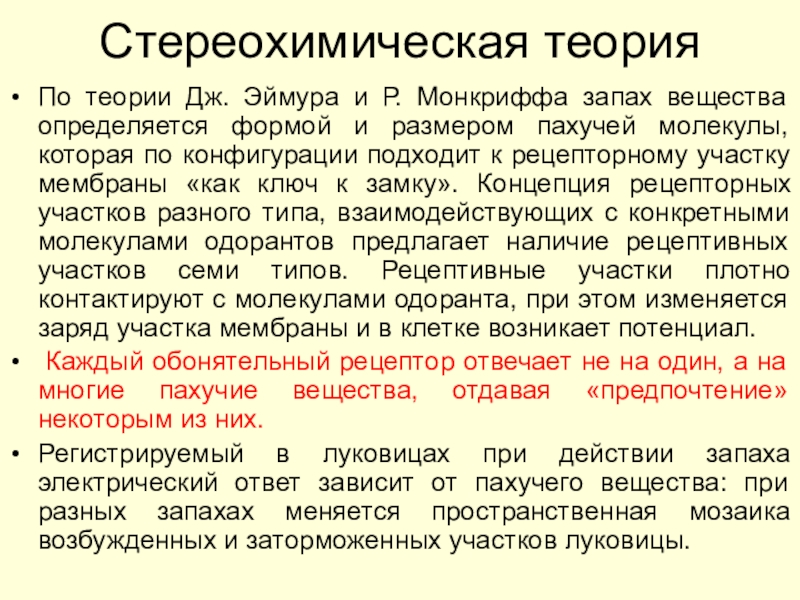

меняют свою конформацию при присоединении к ним запаховых молекул. Это вызывает открывание в плазматической мембране рецепторной клетки натриевых каналов и как следствие — генерацию деполяризационного рецепторного потенциала, который приводит к импульсному разряду в аксоне рецептора (волокне обонятельного нерва).Слайд 38Стереохимическая теория

По теории Дж. Эймура и Р. Монкриффа запах вещества

определяется формой и размером пахучей молекулы, которая по конфигурации подходит

к рецепторному участку мембраны «как ключ к замку». Концепция рецепторных участков разного типа, взаимодействующих с конкретными молекулами одорантов предлагает наличие рецептивных участков семи типов. Рецептивные участки плотно контактируют с молекулами одоранта, при этом изменяется заряд участка мембраны и в клетке возникает потенциал.Каждый обонятельный рецептор отвечает не на один, а на многие пахучие вещества, отдавая «предпочтение» некоторым из них.

Регистрируемый в луковицах при действии запаха электрический ответ зависит от пахучего вещества: при разных запахах меняется пространственная мозаика возбужденных и заторможенных участков луковицы.

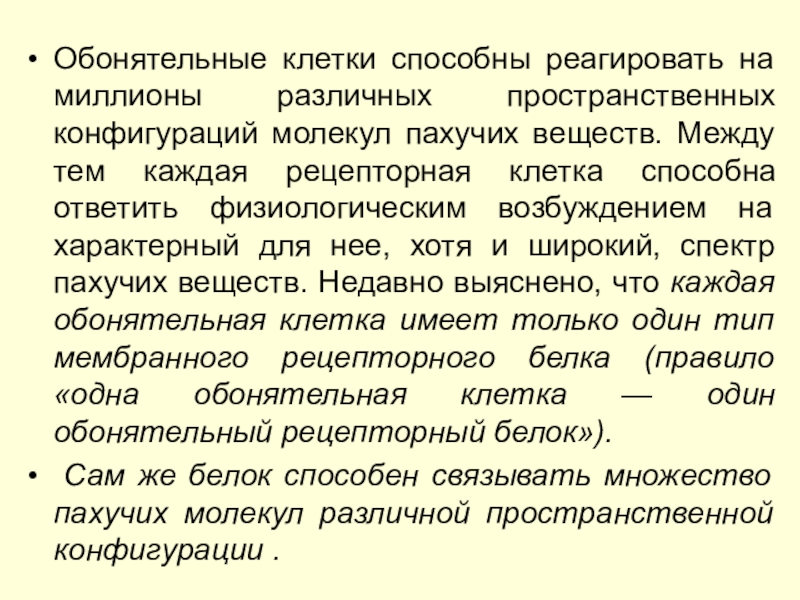

Слайд 39Обонятельные клетки способны реагировать на миллионы различных пространственных конфигураций молекул

пахучих веществ. Между тем каждая рецепторная клетка способна ответить физиологическим

возбуждением на характерный для нее, хотя и широкий, спектр пахучих веществ. Недавно выяснено, что каждая обонятельная клетка имеет только один тип мембранного рецепторного белка (правило «одна обонятельная клетка — один обонятельный рецепторный белок»).Сам же белок способен связывать множество пахучих молекул различной пространственной конфигурации .

Слайд 40Основные запахи:

камфарный,

цветочный,

мускусный,

мятный,

эфирный,

едкий,

гнилостный.

Основные свойства

обонятельного анализатора: 1. высокая чувствительность - макросоматики (животные) /низкая чувствительность

- микросоматики (люди, птицы)2. Сенсибилизация

3. Высокая адаптация

Слайд 41Периферической частью

вомероназальной обонятельной

системы является вомероназальный

(якобсонов) орган (ВНО).

Он имеет

вид парных эпителиальных трубок, замкнутых с одного конца

и открывающихся другим концом в полость носа. У человека вомероназальный орган расположен в соединительной ткани основания передней трети носовой перегородки по обе ее стороны на границе между хрящом перегородки и сошником. Вомероназальная система включает в себя также вомероназальный нерв, который связывает ВНО непосредственно с гипоталамусом, конечный нерв (входит в состав передней части тройничного нерва) и собственное представительство в переднем мозге — добавочную обонятельную луковицу.

Существовала гипотеза, что ВНО достигает у человека максимума своего развития к пяти месяцам от рождения, а затем исчезает. Современные исследования это не подтверждают.

Вомероназальный орган

Слайд 42Функции вомероназальной системы

Функции вомероназальной системы(ВНС) связаны с функциями половых органов

(регуляция полового цикла и сексуального поведения), с эмоциональной сферой. ВНС

также вовлечена в реализацию феромон-зависимого материнского поведения.Сегодня практически доказано, что ВНО через гипоталамус воздействует у человека практически на все жизненные функции.

ВНС обеспечивает восприятие тех обонятельных раздражителей, которые не могут воздействовать на рецепторы основного органа обоняния, - феромонов.

Есть данные о том, что у пациентов, подвергавшихся пластическим операциям, которые затрагивали носовую перегородку, пропадала сексуальная потенция.

Интересно, что ВНО отсутствует у людей с гипогонадотропным гипогонадизмом (синдром Кальмана), характерным симптомом которого является аносмия (полное или частичное отсутствие обоняния).

В последнее время активно обсуждается концепция о том, что болезнь Альцгеймера, одним из первых симптомов которой является аносмия, может быть функционально связана с дисфункциями ВНС.

Слайд 44Зрительный анализатор

Это основной сенсорный канал, который связывает организм с внешним

миром. Более 70% информации из окружающего мира человек и животные

получают через глаза.Дистантный, вторично-чувствующий, фоторецептивный, экстерорецептивный.

Рецепторный отдел:

Палочки и колбочки сетчатки глаза. Дорецепторный отдел – это струкуры глазного яблока.

Проводниковый отдел:

Зрительный нерв передние бугры четверохолмия латеральное коленчатое тело таламуса зрительный перекрест.

Центральный отдел:

Затылочная область коры.

Слайд 47Фоторецептивная часть

Сетчатка представляет собой внутреннюю светочувствительную оболочку глаза.

По своему

строению и происхождению представляет собой нервный центр, в котором происходят

первичная обработка зрительных сигналов, преобразование их в нервные импульсы, передающиеся в головной мозг.Сетчатка состоит из четырех слоев клеток:

пигментного слоя,

слоя фоторецепторов

двух слоев нейронов сетчатки.

Палочки отвечают за сумеречное зрение. Их в 15-20 раз больше, чем колбочек, распределены равномерно.

Колбочки - орган дневного зрения, располагаются в центральной ямке.

Слайд 49 Сигналы в сетчатке передаются через цепочку из трех основных типов

клеток:

1) фоторецепторы (палочки и колбочки);

2) биполярные клетки;

3)

ганглиозные клетки. Взаимодействие соседних нейронов сетчатки обеспечивается горизонтальными и амакриновыми клетками.

Горизонтальные клетки меняют синаптическую передачу на уровне переключения от фоторецепторов к биполярам, амакриновые клетки - на уровне переключения от биполяров к ганглиозным клеткам.

Амакриновые клетки осуществляют латеральное торможение между соседними ганглиозными клетками.

Выходными элементами сетчатки являются ганглиозные клетки, аксоны которых образуют зрительный нерв.

Слайд 50Механизм фоторецепции

Квант света фотохимическая реакция в палочках и колбочках

электрический заряд ПД проводящие пути центр ощущение.

В

палочках находится пигмент родопсин, в колбочках – йодопсин. На свету эти фотопигменты распадаются, образуются ионы, которые и обусловливают возникновение ПД. В темноте происходит восстановление (ресинтез фотопигментов), но для этого необходимо постоянное пополнение организма витамином А.Палочки играют роль при слабой освещенности, они дают черно-белое ощущение. Колбочки воспринимают цвет.

Слайд 51Трехцветная теория Гельмгольца

Эта теория объясняет феномен цветового зрения

возможностью получения лучей

любого оттенка смешением излучений красного, зеленого и сине-фиолетового цветов.

В

сетчатке глаза есть три вида колбочек, содержащих 3 разных пигмента, чувствительных к определенной длине волны (красный, зеленый и синий цвет).Смешивая в разных количествах излучения трех цветов, зрительный анализатор способен создавать практически любую комбинацию возбуждений трех приемников, а это и значит получать восприятие любых цветов.

Слайд 52Свойства зрительного анализатора:

Аккомодация - приспособление глаза видеть предметы вблизи и

вдали из-за изменения кривизны хрусталика.

Адаптация темновая и световая - изменение

величины зрачка и возбудимости сетчатки при переходе от света к темноте и наоборот.Острота зрения - способность глаза воспринимать раздельно две точки, расположенные друг от друга на некотором расстоянии.

Бинокулярное зрение - способность видеть двумя глазами объемную картинку.

Рефракция - преломляющая способность оптической системы глаза, которая выражается в диоптриях.

Последовательные образы.

Слайд 53Аккомодация

Аккомодацией называют приспособление глаза к ясному видению объектов, удаленных на

разное расстояние.

Для ясного видения объекта необходимо, чтобы он был

сфокусирован на сетчатке, т. е. чтобы лучи от всех точек его поверхности проецировались на поверхность сетчатки. Когда мы смотрим на далекие предметы, их изображение сфокусировано на сетчатке и они видны ясно. Зато изображение близких предметов при этом расплывчато, так как лучи от них собираются за сетчаткой.

Главную роль в аккомодации играет хрусталик, изменяющий свою кривизну и, следовательно, преломляющую способность.

Механизмом аккомодации является сокращение ресничных мышц, которые изменяют выпуклость хрусталика.

Слайд 55Адаптация

Одной из физиологических характеристик зрительного анализатора является способность адаптироваться к

условиям освещенности.

Чем выше интенсивность освещения, тем выше острота зрения.

Адаптация зрения темновая — повышение чувствительности палочковых рецепторов к уменьшению освещенности. Параллельно значительно снижается острота зрения.

Во время темновой адаптации абсолютная чувствительность зрительного анализатора постепенно возрастает, однако, острота зрения остается сниженной.

В условиях темновой адаптации значительно более чувствительной становится палочковая система.

Слайд 57Рефракция

На пути к сетчатке глаза лучи света проходят через несколько

прозрачных сред — роговицу, водянистую влагу камер глаза, хрусталик и

стекловидное тело. Это светопреломляющие среды или оптическая система глаза.Прохождение световых лучей через искривленную поверхность, разграничивающую две среды с различной оптической плотностью, сопровождается преломлением лучей, или рефракцией.

При прохождении лучей через глаз они преломляются на четырех поверхностях раздела:

1) между воздухом и роговицей;

2) между роговицей и водянистой влагой;

3) между водянистой влагой и хрусталиком;

4) между хрусталиком и стекловидным телом.

Слайд 58Проекция изображения предмета на сетчатку

В результате преломления на сетчатке получается

изображение, резко уменьшенное и перевернутое вверх ногами и справа налево.

Слайд 59Преломление зависит от угла падения световых лучей на поверхность линзы;

чем больше угол падения, тем сильнее преломление луча. Лучи, проходящие

через центр линзы перпендикулярно к ней, не преломляются вовсе.Слайд 60Близорукость и дальнозоркость

Нормальная рефракция – эмметропия, когда лучи фокусируются на

сетчатке.

Две главные аномалии рефракции глаза — близорукость, или миопия, и

дальнозоркость, или гиперметропия, — обусловлены не недостаточностью преломляющих сред глаза, а изменением длины глазного яблока. Если продольная ось глаза слишком длинная, то лучи от далекого объекта сфокусируются не на сетчатке, а перед ней, в стекловидном теле. Такой глаз называется близоруким, или миопическим.

В дальнозорком глазу продольная ось глаза укорочена, и поэтому лучи от далекого объекта фокусируются не на сетчатке, а за ней.

Слайд 61Астигматизм

Астигматизм - неодинаковое преломление лучей в разных направлениях (например, по

горизонтальному и вертикальному меридиану). Астигматизм обусловлен не строго сферической поверхностью

роговой оболочки.Слайд 63Слуховой анализатор

Дистантный, вторично-чувствующий, фонорецептивный.

Значение – восприятие звука.

Рецепторный отдел:

Кортиев орган во внутреннем ухе. Дорецепторный аппарат: наружное и среднее

ухоПроводниковый отдел:

Слуховой нерв продолговатый мозг средний мозг (задние бугры четверохолмия) таламус (медиальное коленчатое тело)

Центральный отдел:

Височные доли коры

Слайд 65В пирамиде височной кости имеется сложной формы полость (костный лабиринт),

составными частями которой являются преддверие, улитка и полукружные каналы. Она

включает два рецепторных аппарата: вестибулярный и слуховой. Слуховой частью лабиринта является улитка, которая представляет собой спираль из двух с половиной завитков, закрученных вокруг полого костного веретена. Костный канал улитки разделен двумя мембранами - основной, или базилярной, и вестибулярной - на три отдельных канала, или лестницы: барабанную, вестибулярную и среднюю (перепончатый улитковый канал). Вестибулярная и барабанная лестницы на вершине улитки соединяются через небольшое отверстие - геликотрему, средняя лестница заканчивается слепо. Внутри костного лабиринта как в футляре размещен перепончатый лабиринт, по форме соответствующий костному.

Слайд 68В наружном, среднем ухе происходят необходимые для слухового восприятия подготовительные

процессы. Наружное ухо улавливает звуковые волны и направляет в среднее

ухо. Барабанная перепонка трансформирует звуковые колебания в механические. Слуховые косточки усиливают и передают механические колебания на овальное окно. Евстахиева труба выравнивает давление между барабанной полостью и полостью носоглотки при сильном звуке.Во внутреннем ухе происходит преобразование энергии звуковых волн в рецепторные потенциалы волосковых клеток. В ПД закодированы частота, амплитуда и форма звуковой волны. Анализ продолжается в нейронах проводникового отдела и завершается в височной зоне коры.

Слайд 69Венгерский ученый Г. Бекеши (1951) предложил «теорию бегущей волны», позволяющую

понять, как звуковая волна определенной частоты возбуждает волосковые клетки, находящиеся

в определенном месте основной мембраны. Основная мембрана расширяется от основания улитки к ее вершине примерно в 10 раз (у человека от 0,04 до 0,5 мм). Теория Бекеши объясняет механизм анализа звуковой волны следующим образом: высокочастотные колебания проходят по мембране лишь короткое расстояние, а длинные волны распространяются далеко. Тогда начальная часть основной мембраны служит высокочастотным фильтром, а длинные волны проходят весь путь до геликотремы.Слайд 70Свойства слухового анализатора:

Чувствительность – диапазон восприятия звука у человека от

16 до 20 тысяч герц, у собак – до 80

тысяч герц.Контрастность – в тишине слабый звук кажется очень громким.

Адаптация – снижение чувствительности при громких звуках, повышение – при слабых.

Утомление – понижение чувствительности при длительном действии звука.

Бинауральный слух – определение направления источника звука с помощью обоих ушей.

Сенсибилизация – повышение возбудимости под влиянием многократных раздражений (обучение иностранному языку).

Последействие – прерывистый звук при большой частоте может дать ощущение непрерывного (звук рояля).

Слайд 72Равновесный (вестибулярный) анализатор

Значение: позволяет поддерживать определённую позу и равновесие, ориентироваться

в пространстве.

Рецепторный отдел:

Отолитовый аппарат и полукружные каналы внутреннего уха.

Проводниковый

отдел:Вестибулярный нерв продолговатый мозг средний мозг промежуточный мозг мозжечок таламус стриопаллидарная система (подкорковые ядра)

Центральный отдел:

Кора больших полушарий (височные доли), постцентральная извилина.

Слайд 73Адекватными раздражителями вестибулярной системы являются гравитация и силы, сообщающие телу

линейное или угловое ускорение. Специфическая особенность вестибулярной системы состоит в

том, что значительная часть перерабатываемой в ней сенсорной информации используется для автоматической регуляции функций, осуществляемой без сознательного контроля.Слайд 74внутреннее ухо включает:

- преддверную часть - эллиптический и сферический

мешочки, содержащие отолитовые органы для регистрации линейного ускорения,

- полукружные

каналы, которые расположены в трех взаимно перпендикулярных плоскостях и служат для рецепции углового ускорения. В месте соединения с преддверием каналы расширены в виде ампул. - улитку с кортиевым органом, которая является органом слуха.

Слайд 76Механизм

Отолитов аппарат воспринимает положение головы.

Отолиты - кристаллы углекислого и фосфорно-кислого

кальция, которые лежат на волосках рецепторных клеток. При изменении положения

головы отолиты отклоняют волоски под действием силы тяжести и вызывают генерацию ПД в рецепторных клетках.Система полукружных каналов реагирует на изменение скорости движения тела.

Рецепторные клетки расположены на небольшом гребешке в расширении каждого канала. Волоски склеены в виде кисточек. При изменении скорости движения тела перемещение эндолимфы в каналах изгибание волосков возбуждение рецепторов ПД.

Слайд 79Висцеральный анализатор

Интерорецептивный, контактный, первично-чувствующий.

Значение: поддержание гомеостаза, нормализация функционирования внутренней среды

организма.

Рецепторный отдел:

Висцерорецепторы (механо-, термо-, хемо-), ноцицепторы.

Проводниковый отдел:

7,9,10 ч.м.н, чревные

нервы, тазовые, спинномозговые, продолговатый м., средний мозг, мозжечок, таламус, гипоталамус, ретикулярная формация, лимбическая система, стриопаллидарная система.Центральный отдел:

Сенсорные зоны коры ( 2 соматосенсорная система)

Слайд 81Двигательный анализатор

Интерорецептивный, первично-чувствующий.

Значение: обеспечивает двигательные акты, пассивные и активные движения

частей тела

Рецепторный отдел:

Проприорецепторы мышц, связок, сухожилий.

Проводниковый отдел:

Спинномозговые нервы спинной

мозг продолговатый мозг средний мозг мозжечок таламус стриопаллидарная система.Центральный отдел:

Моторные зоны коры