Разделы презентаций

- Разное

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Геометрия

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ТИПЫ четвертичных отложений Определение генезиса четвертичных

Содержание

- 1. ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ТИПЫ четвертичных отложений Определение генезиса четвертичных

- 2. Генетический тип (А.П. Павлов) совокупность отложений,

- 3. Каждому генетическому типу свойственны особая форма залегания

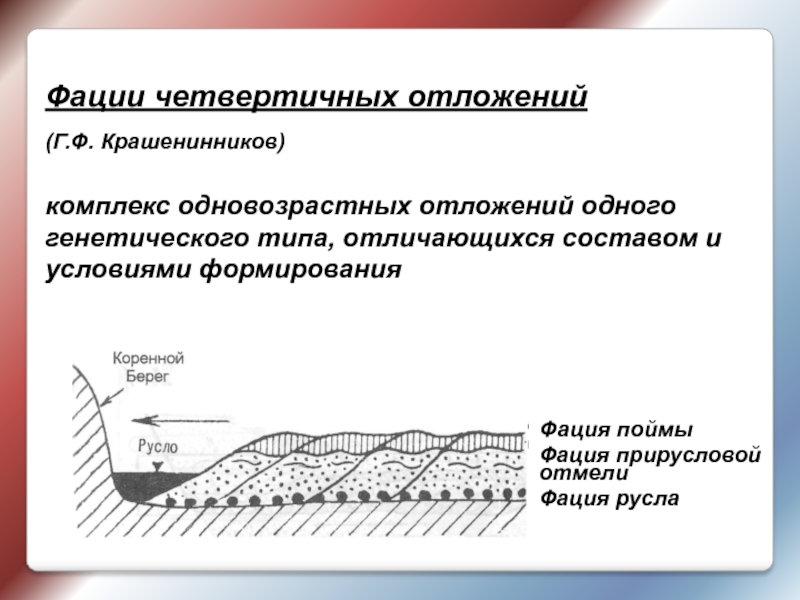

- 4. Фации четвертичных отложений (Г.Ф. Крашенинников)

- 5. Формации четвертичных отложений (К.И. Лукашев)

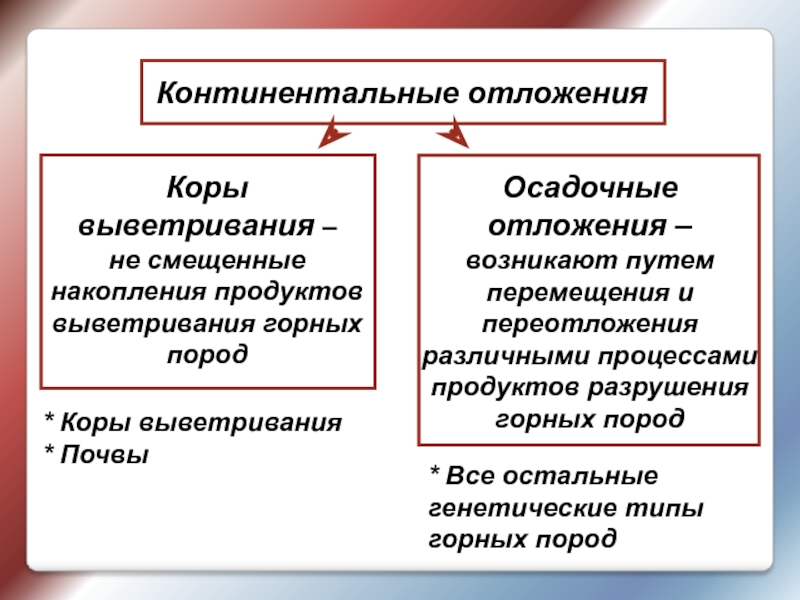

- 6. Континентальные отложенияКорывыветривания – не смещенные накопления продуктов

- 7. Генетические типы четвертичных отложений объединяются в ряды

- 8. Парагенетические ряды I – Элювиальный (коры

- 9. Классификация генетических типов отражает орографическую и климатическую

- 10. Отложения сложного генезиса – образованные в результате

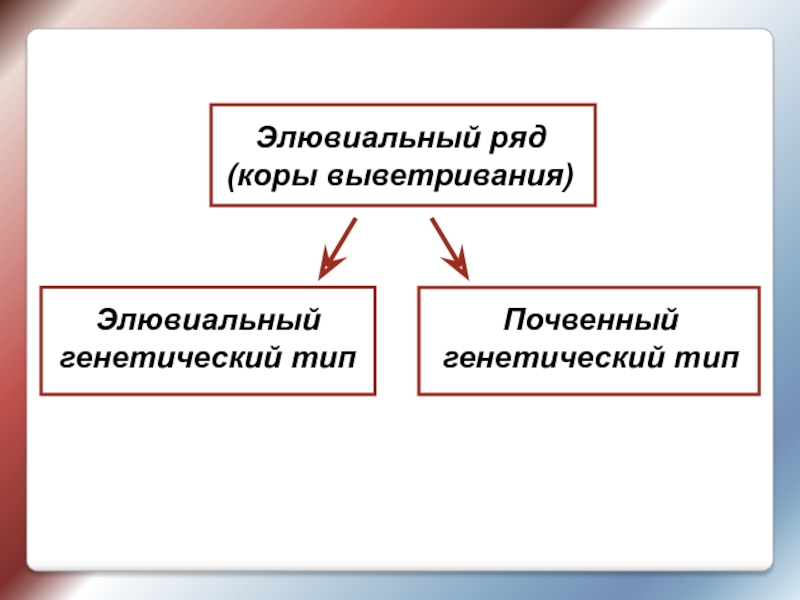

- 11. Элювиальный ряд(коры выветривания)Элювиальный генетический типПочвенныйгенетический тип

- 12. Элювий разнообразные продукты выветривания, оставшиеся на

- 13. Особенности элювиальных отложений - тесная связь

- 14. Основной природный процесс формирования элювия –

- 15. Влияние климата на образование элювия Климат

- 16. Влияние климата на образование элювия Химическое

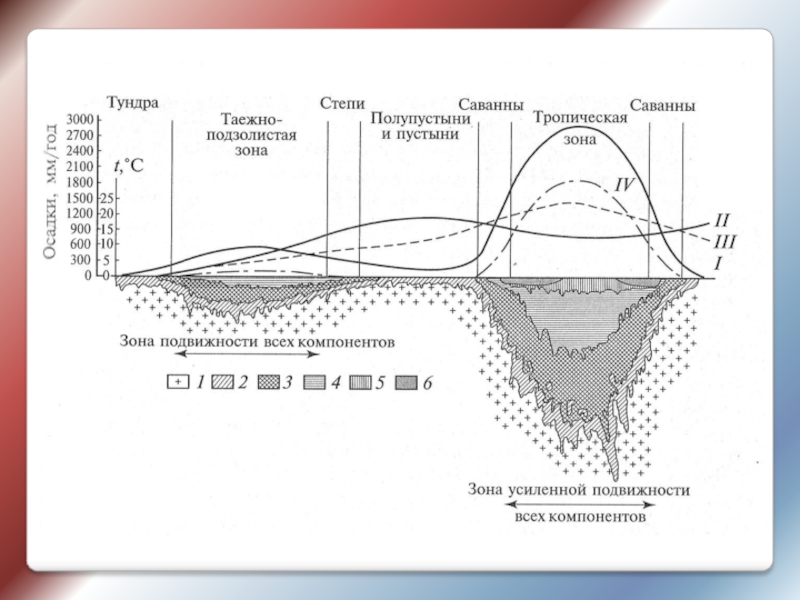

- 17. Слайд 17

- 18. 1 – материнская порода; 2 – зона

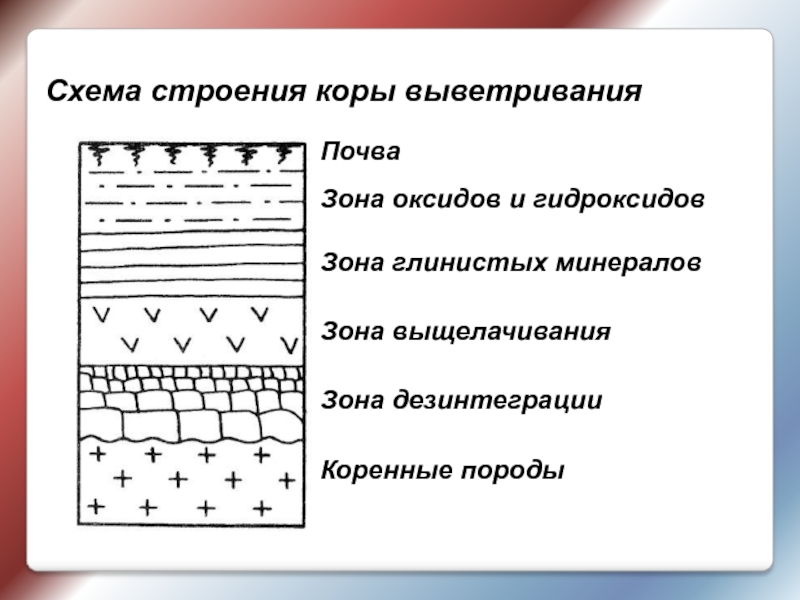

- 19. Схема строения коры выветриванияПочваЗона оксидов и гидроксидовЗона глинистых минераловЗона выщелачиванияЗона дезинтеграцииКоренные породы

- 20. Влияние вещественного состава материнских пород на образование

- 21. Продолжительность воздействия Чем длительнее процесс разрушения

- 22. Влияние рельефа на формирование элювия Наиболее

- 23. Формирование элювия на магматических или метаморфических породах

- 24. Формирование элювия на магматических или метаморфических породах

- 25. Формирование элювия на магматических или метаморфических породах

- 26. Формирование элювия на осадочных карбонатных породах (известняки,

- 27. Формирование элювия на молодых рыхлых отложениях в

- 28. Элювиальные месторождения полезных ископаемых - россыпи

- 29. Россыпи вторичные концентрации полезных минералов среди

- 30. Россыпи Наиболее важное промышленное значение имеют

- 31. Россыпи Наиболее благоприятными для формирования элювиальных

- 32. ПОЧВЫ формируются в верхней части коры выветривания

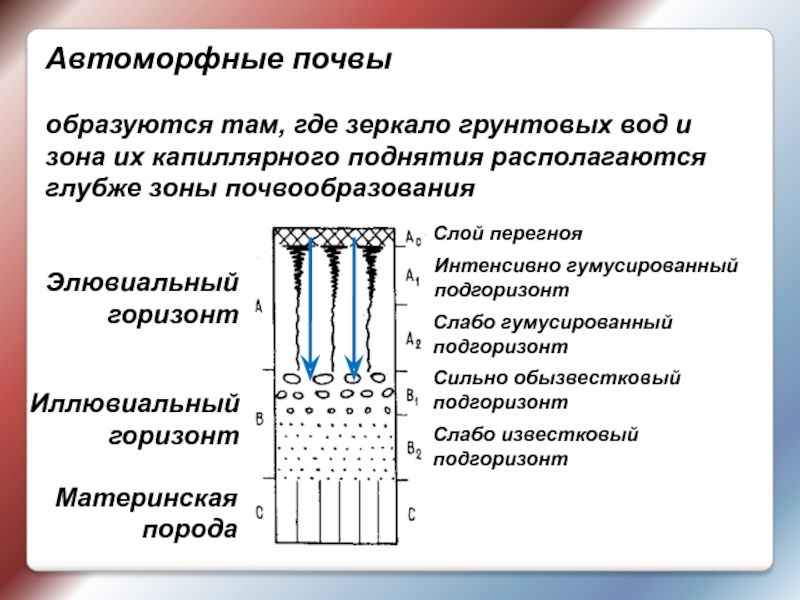

- 33. Автоморфные почвы образуются там, где зеркало

- 34. Автоморфные почвы являются зональными – каждой климатической

- 35. Гидроморфные почвы образуются там, где грунтовые

- 36. Гидроморфные почвы - болотные (торфяно-глеевые) почвы

- 37. Погребенные (ископаемые) почвы - перекрыты другими

- 38. ФитогенныйрядГенетический типторфяники

- 39. Торфяники образуются в условиях заболачивания водоемов

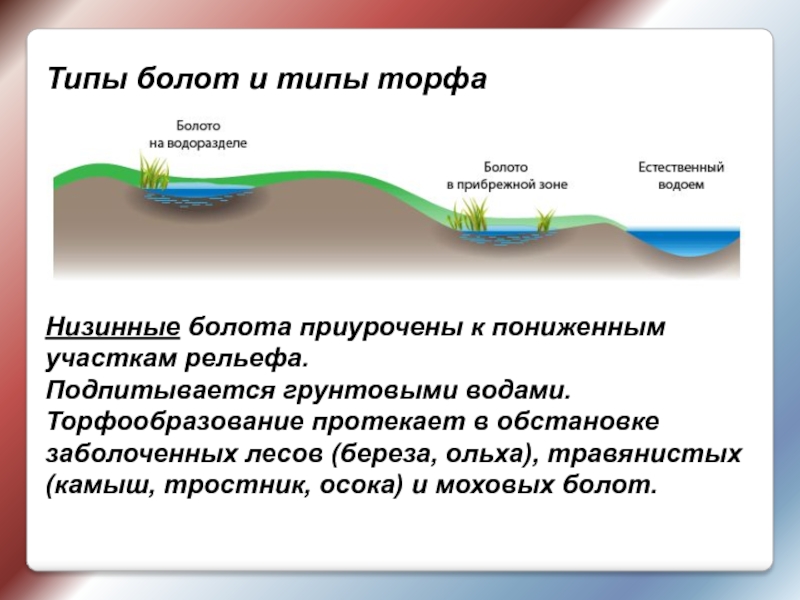

- 40. Типы болот и

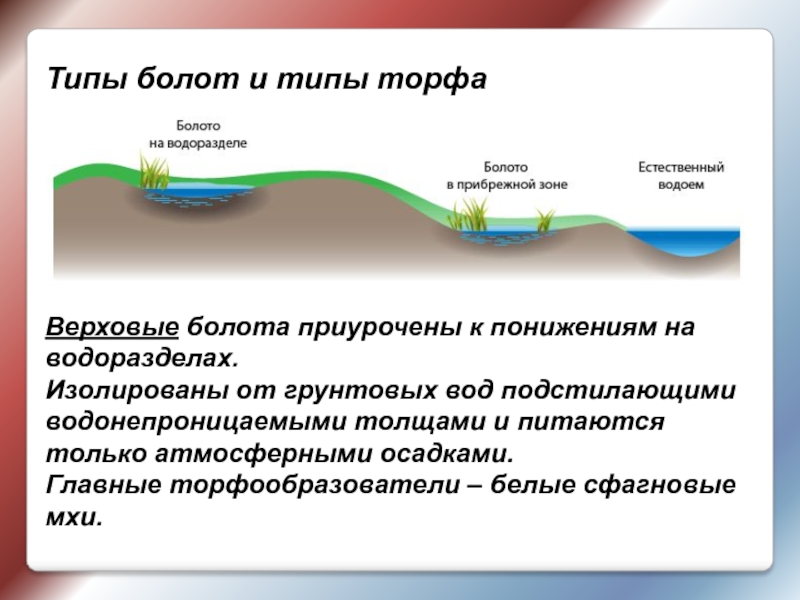

- 41. Типы болот и

- 42. Типы болот и типы торфаВерховой торфПереходный торфНизинный торф

- 43. Различия верхового и низинного торфов -

- 44. Субаэрально-фитогенные месторождения полезных ископаемых Торфяные месторождения

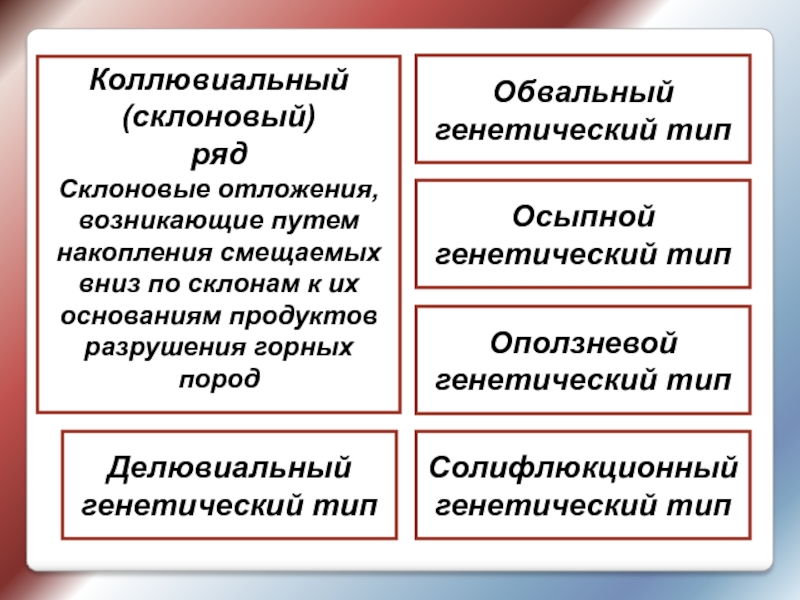

- 45. Коллювиальный(склоновый)рядСклоновые отложения, возникающие путем накопления смещаемых вниз

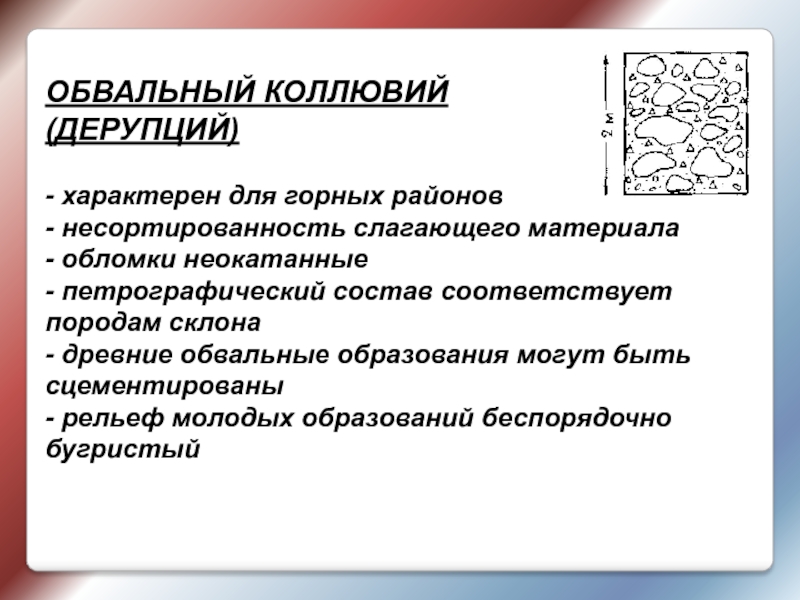

- 46. ОБВАЛЬНЫЙ КОЛЛЮВИЙ (ДЕРУПЦИЙ) - характерен

- 47. Осыпи (десперсий) обломочный материал, отделяющийся от

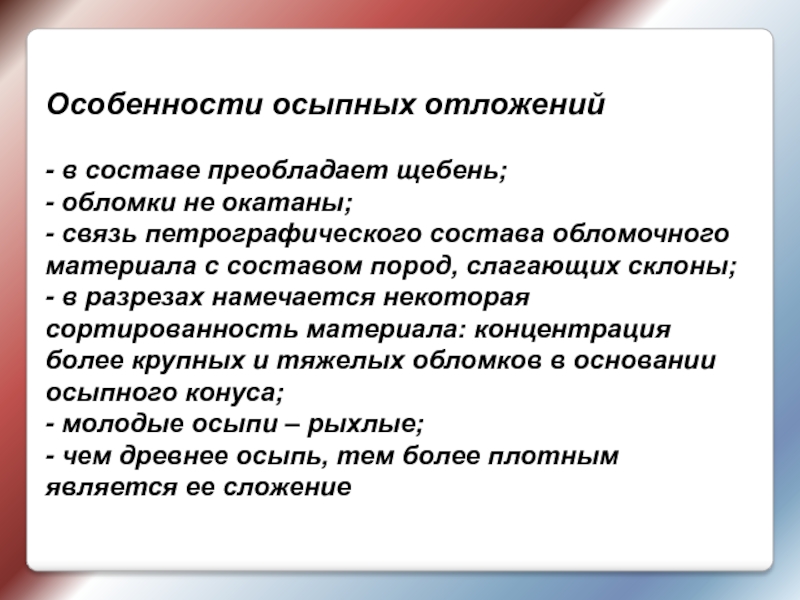

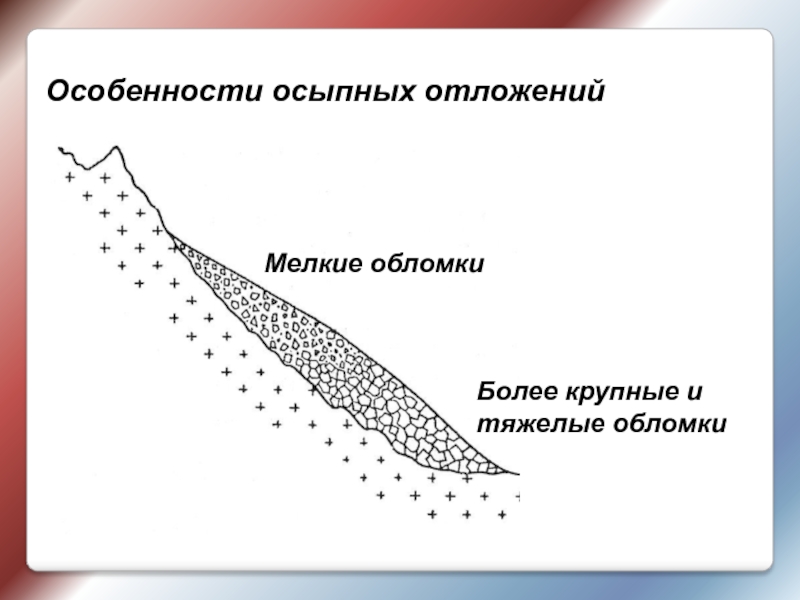

- 48. Особенности осыпных отложений - в составе

- 49. Особенности осыпных отложенийМелкие обломкиБолее крупные итяжелые обломки

- 50. Обвально-осыпные отложения

- 51. Оползневые образования (деляпсий) формируется при соскальзывании

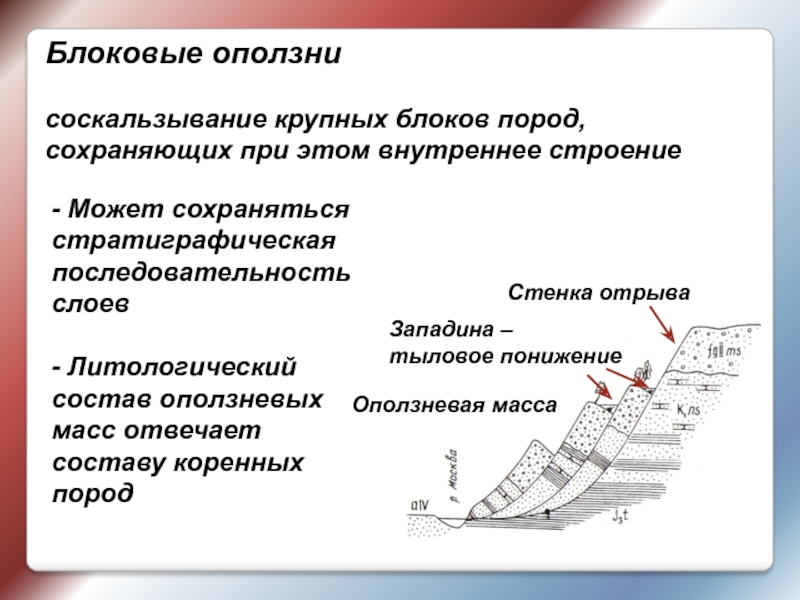

- 52. Блоковые оползни соскальзывание крупных блоков пород,

- 53. Блоковые оползни

- 54. Оползни-потоки Развиваются, преимущественно, в глинистых горных

- 55. Оползни-потоки

- 56. СОЛИФЛЮКЦИОННЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ образуются в процессе вязкопластичного

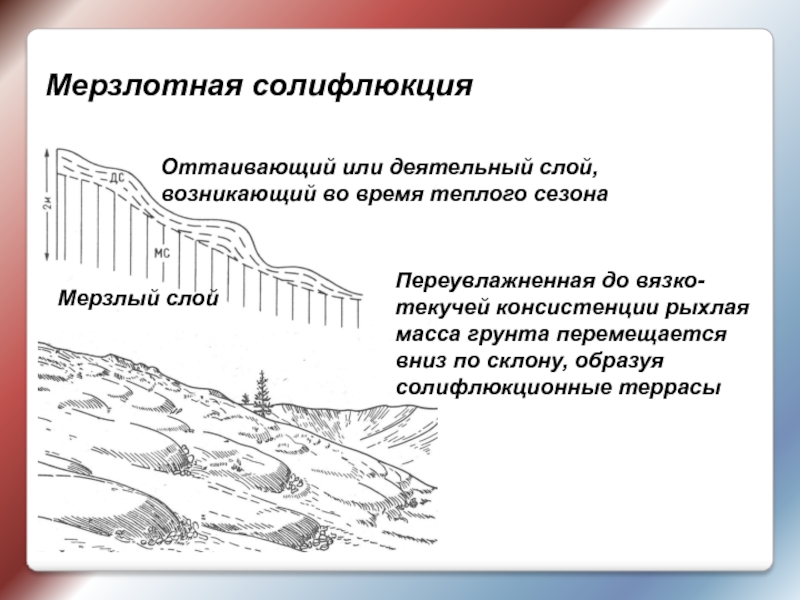

- 57. Мерзлотная солифлюкцияМерзлый слойОттаивающий или деятельный слой, возникающий

- 58. Особенности солифлюкционных отложений - солифлюкционные отложения,

- 59. Тропическая солифлюкция - пластичное течение переувлажненного

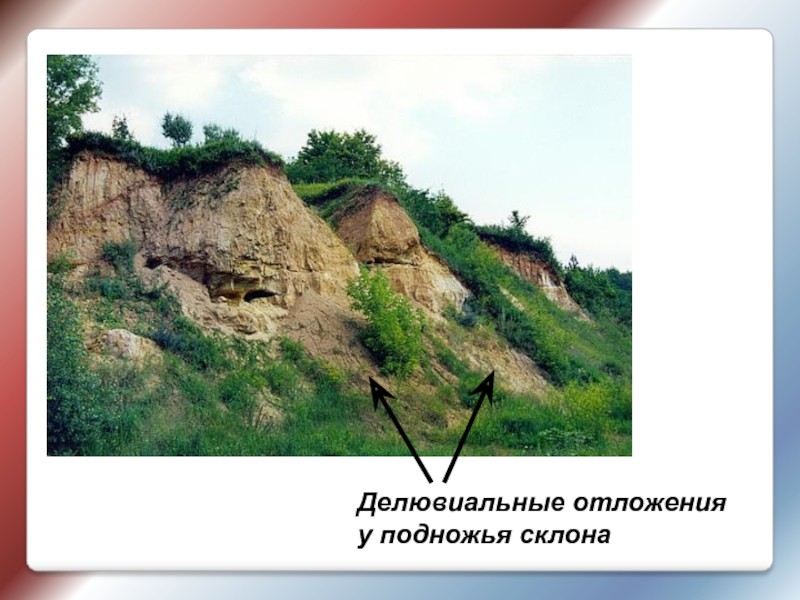

- 60. делювиальные отложения формируются на пологих склонах

- 61. Особенности делювиальных отложений - делювиальные шлейфы

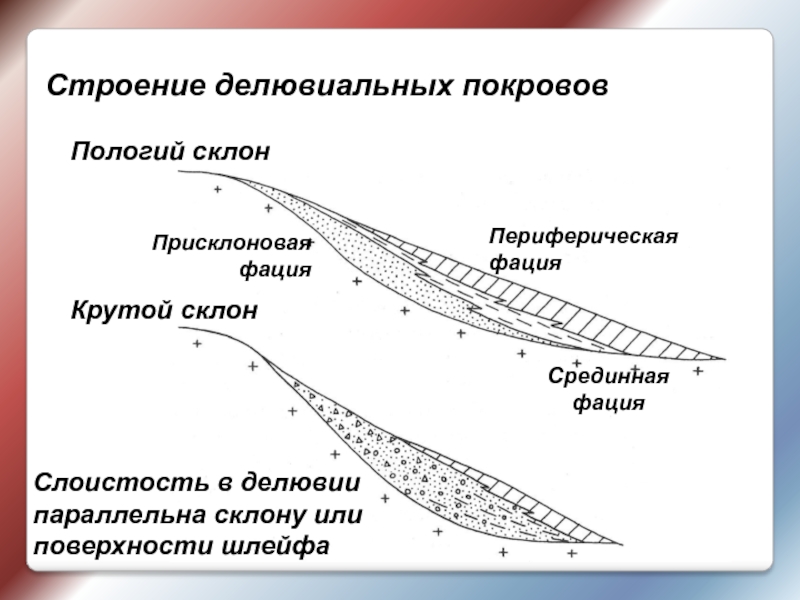

- 62. Строение делювиальных покрововПрисклоноваяфацияПериферическая фацияСрединная фацияПологий склонКрутой склонСлоистость в делювиипараллельна склону или поверхности шлейфа

- 63. Делювиальные отложенияу подножья склона

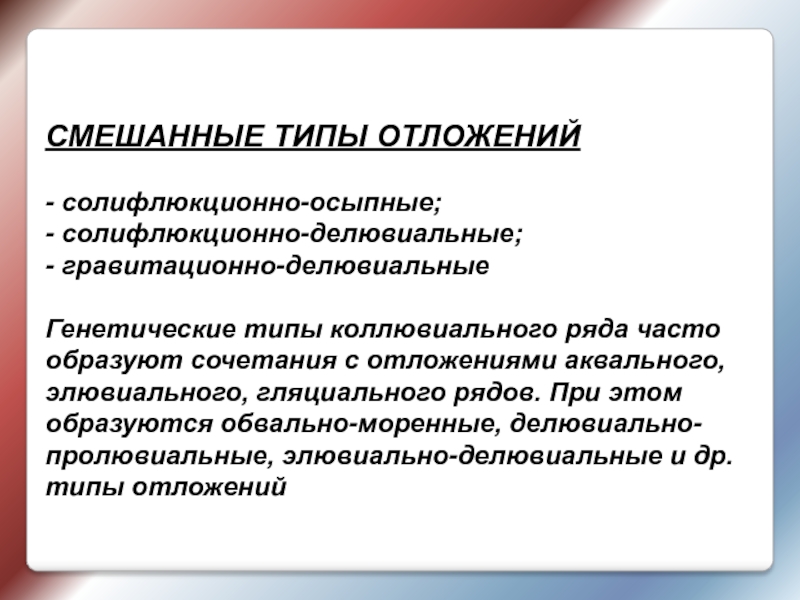

- 64. СМЕШАННЫЕ ТИПЫ ОТЛОЖЕНИЙ - солифлюкционно-осыпные; -

- 65. Коллювиальные месторождения полезных ископаемых - месторождения

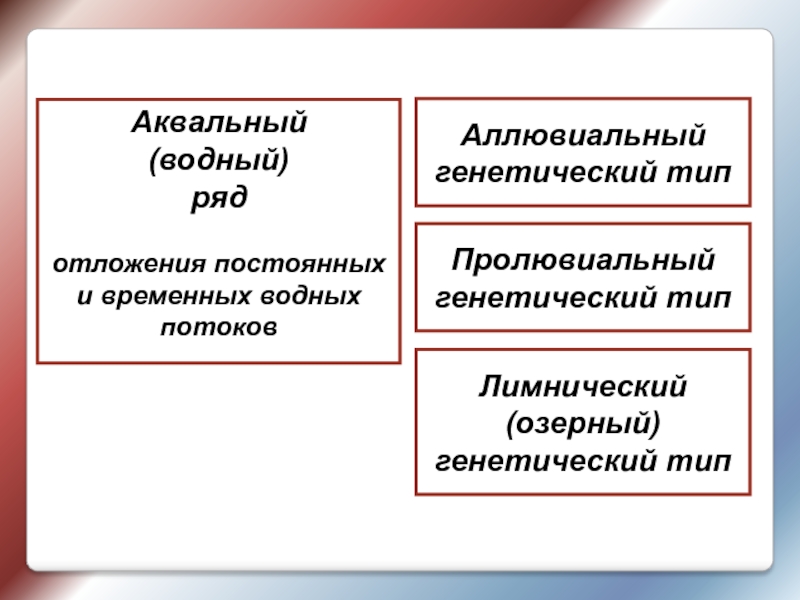

- 66. Аквальный(водный)рядотложения постоянных и временных водных потоковАллювиальныйгенетический типПролювиальныйгенетический типЛимнический(озерный)генетический тип

- 67. АЛЛЮВИАЛЬНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ отложения всех русловых потоков,

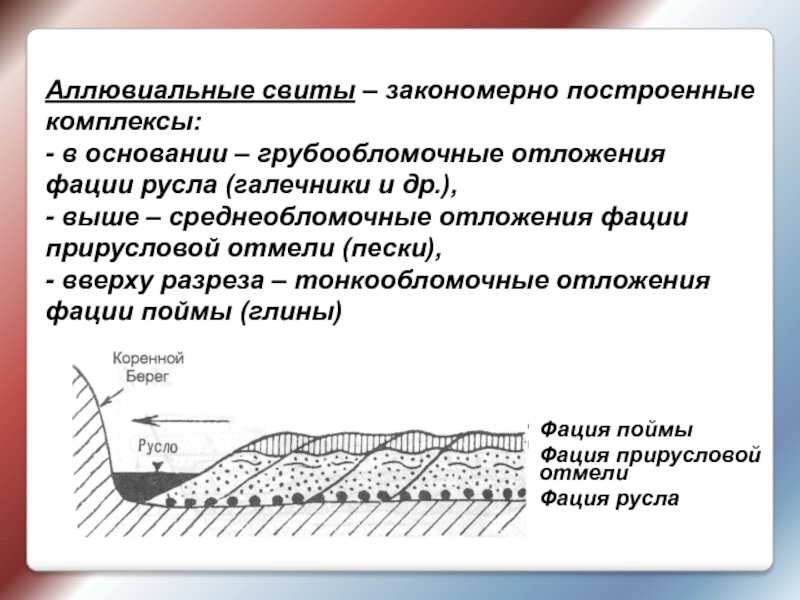

- 68. Аллювиальные свиты – закономерно построенные комплексы: -

- 69. V р > V по > V

- 70. Пойменный аллювий Накопление происходит в периоды половодий

- 71. Динамические фазы аллювиальной аккумуляции -

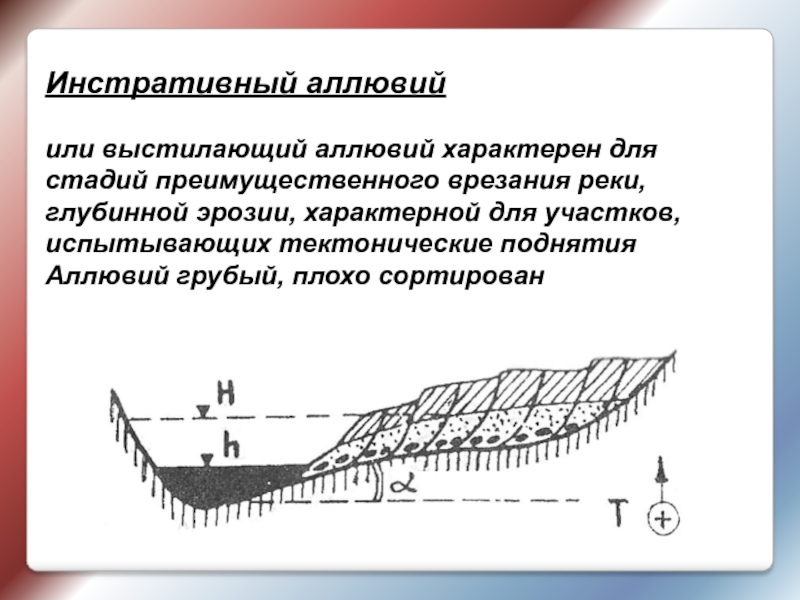

- 72. Инстративный аллювий или выстилающий аллювий характерен

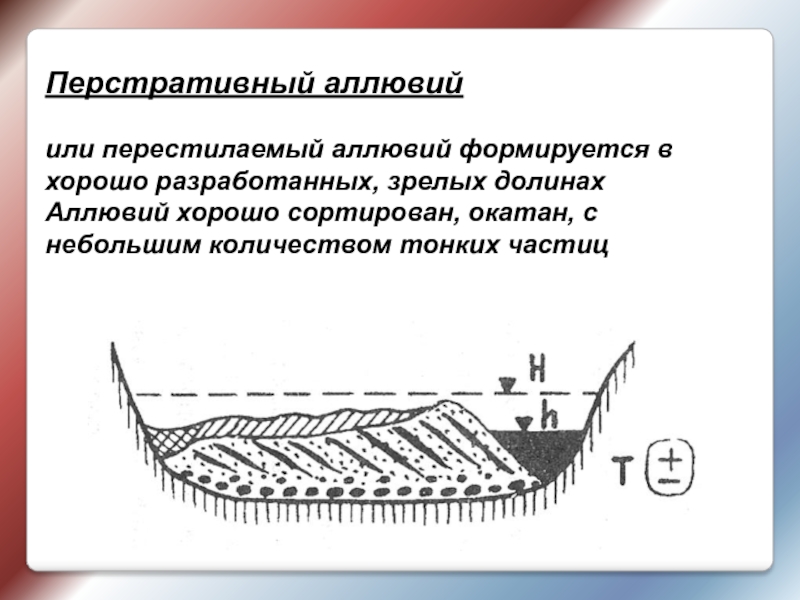

- 73. Перстративный аллювий или перестилаемый аллювий формируется

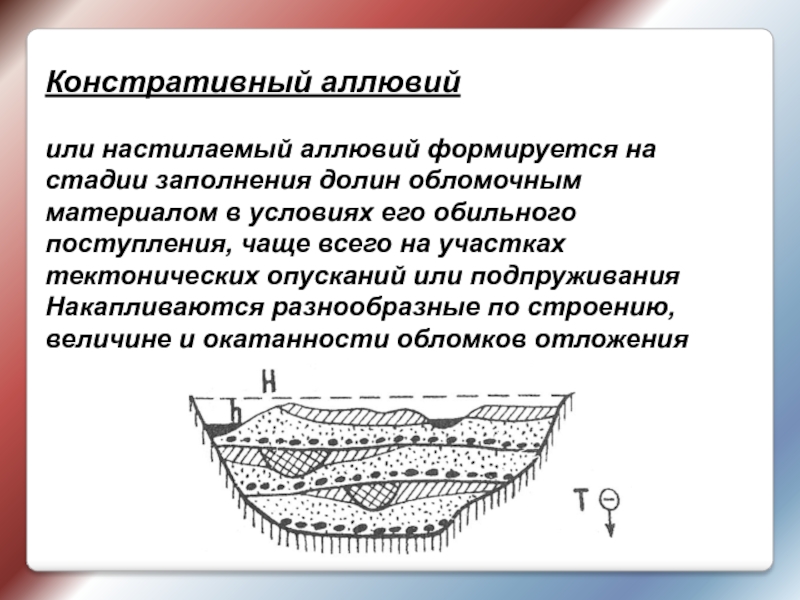

- 74. Констративный аллювий или настилаемый аллювий формируется

- 75. Аллювий горных рек Преобладает русловая фация

- 76. Влияние климата на формирование аллювиальных отложений

- 77. Дифференциация аллювия по долине реки

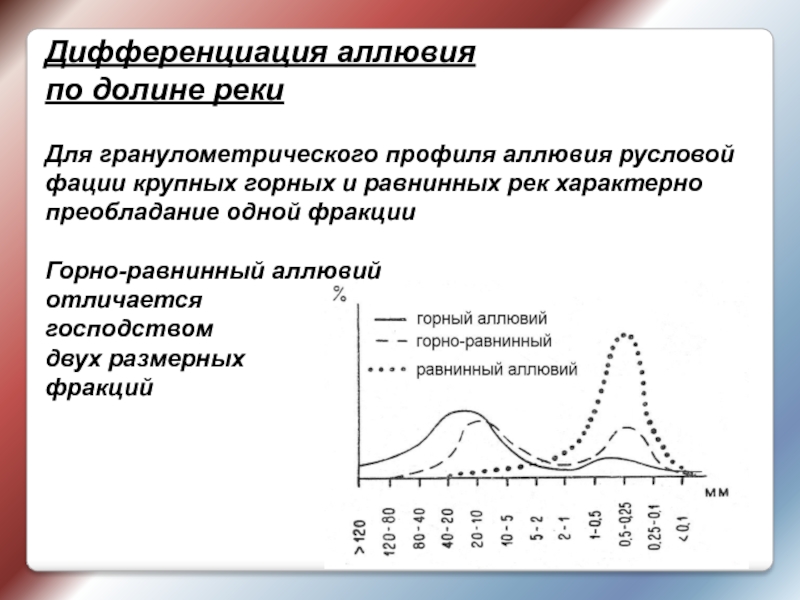

- 78. Дифференциация аллювия по долине реки

- 79. Дифференциация аллювия по долине реки

- 80. ПРОЛЮВИАЛЬНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ Создаются временными бурными потоками

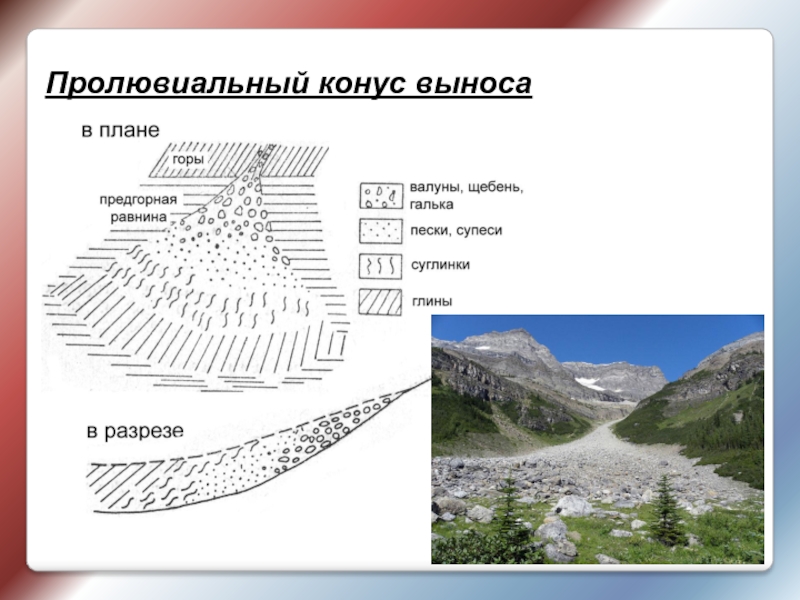

- 81. Пролювиальный конус выноса

- 82. Пролювий равнинных областей Пролювий слагает

- 83. ОЗЕРНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ Образуются в бассейнах с

- 84. Терригенные осадки Образуются за счет приноса

- 85. Биогенные осадки Образуются в результате гибели

- 86. Хемогенные осадки Образуются за счет осаждения

- 87. Аквальные (водные) месторождения полезных ископаемых россыпи

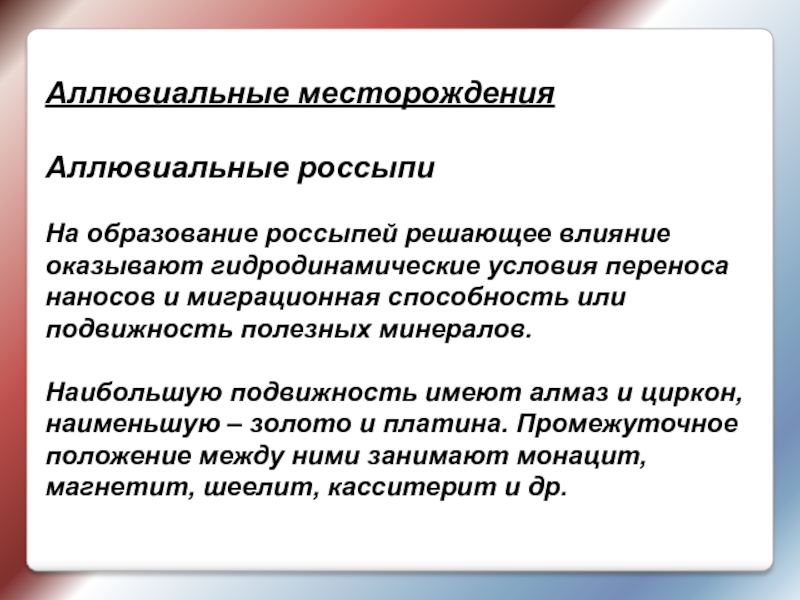

- 88. Аллювиальные месторождения Аллювиальные россыпи

- 89. Строение аллювиальных россыпей 1) плотик, или

- 90. Типы россыпей в зависимости от геоморфологического положенияI

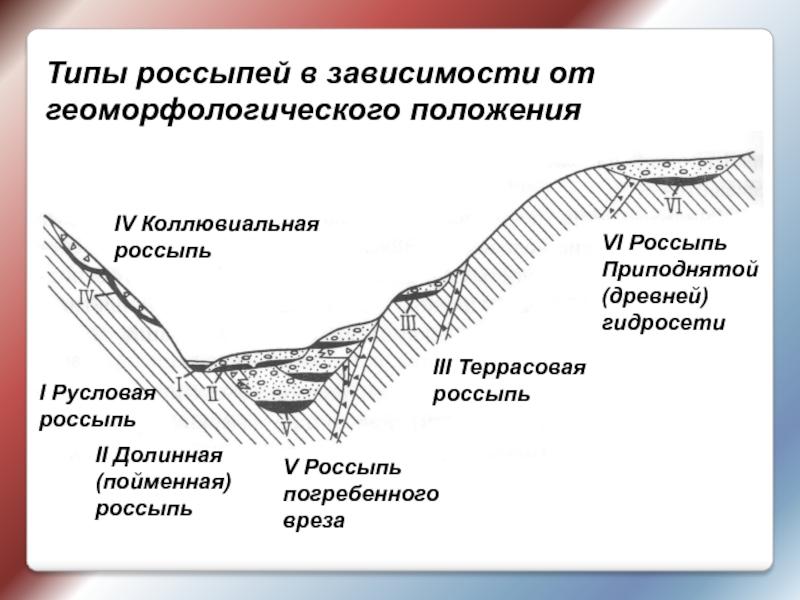

- 91. Русловые россыпи залегают в русле водного

- 92. Косовые россыпи приурочены к галечным островам,

- 93. Долинные (пойменные) россыпи залегают в поймах

- 94. Террасовые россыпи залегают в аллювии речных

- 95. Россыпи приподнятой (древней) гидрографической сети

- 96. Строительные материалы месторождения песка и

- 97. Подземные воды Высокая пористость песчано-гравийно-галечниковых слоев,

- 98. Пролювиальные месторождения - месторождения балластового сырья

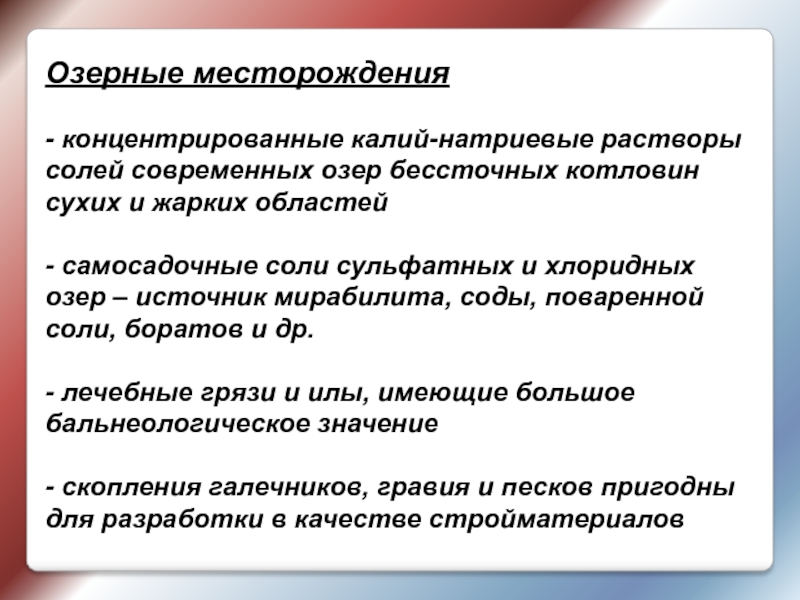

- 99. Озерные месторождения - сапропели – донные

- 100. Озерные месторождения - концентрированные калий-натриевые растворы

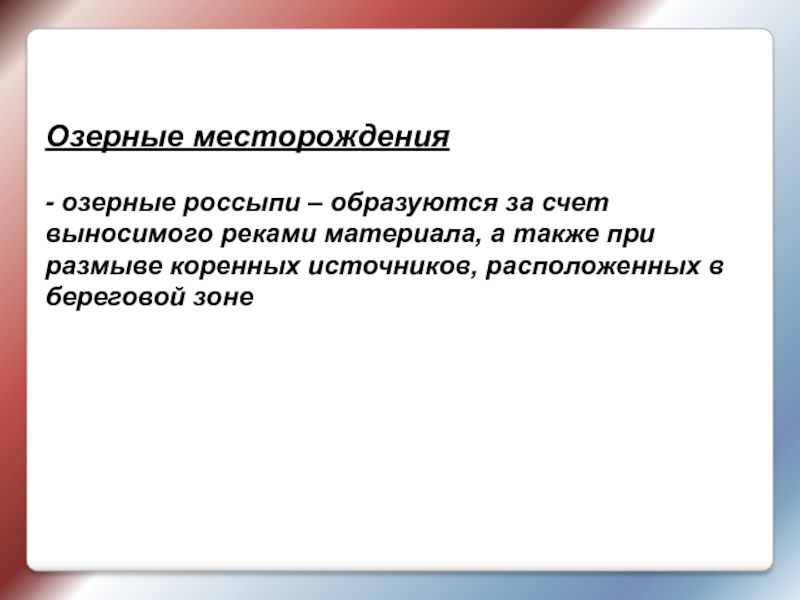

- 101. Озерные месторождения - озерные россыпи –

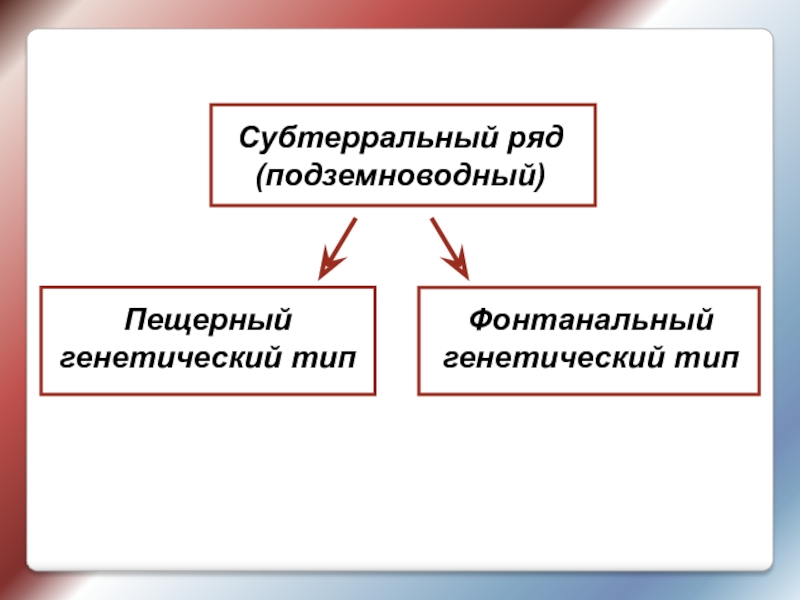

- 102. Субтерральный ряд(подземноводный)Пещерный генетический типФонтанальныйгенетический тип

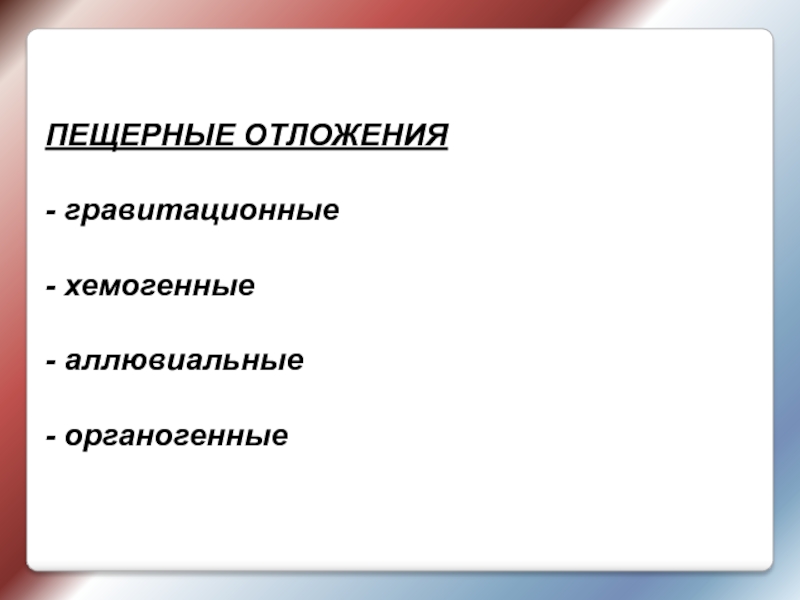

- 103. ПЕЩЕРНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ - гравитационные -

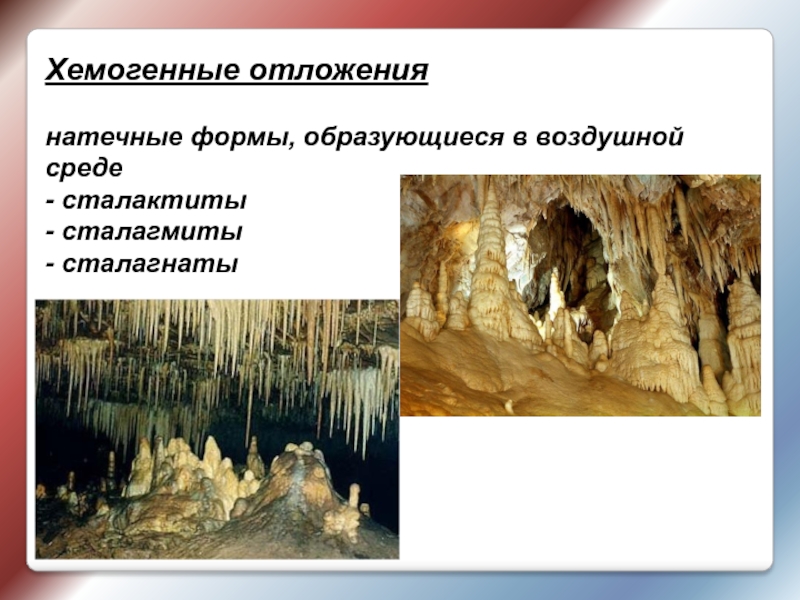

- 104. Хемогенные отложения натечные формы, образующиеся в воздушной среде - сталактиты - сталагмиты - сталагнаты

- 105. Гравитационные отложения продукты обрушения сводов и

- 106. ФОНТАНАЛЬНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ образуются в местах выхода

- 107. Известковые туфы (травертины) Образуются в теплых

- 108. Гляциальный(ледниковый)рядГляциальныйгенетический типФлювиогляциальныйгенетический типЛимногляциальныйгенетический тип

- 109. ГЛЯЦИАЛЬНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ образуются в результате выпахивающей

- 110. Движущиеся морены связаны с движущимся ледником

- 111. Движущиеся морены - Боковые морены –

- 112. Отложенные морены остаточный материал растаявших ледников

- 113. Признаки моренных отложений - неоднородность состава

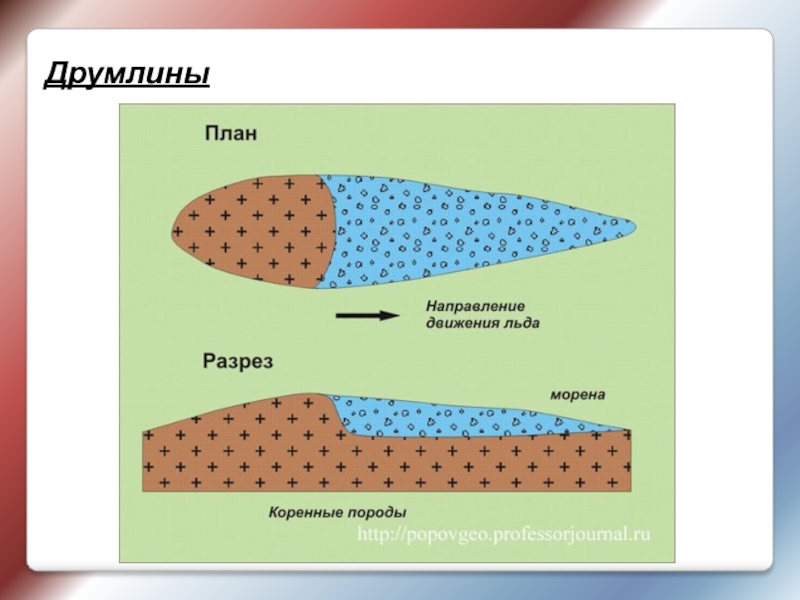

- 114. Друмлины скопления холмов в областях развития

- 115. Друмлины

- 116. Краевые (конечные) морены образуются при

- 117. ФЛЮВИОГЛЯЦИАЛЬНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ формируются потоками талых ледниковых

- 118. Озы образуются внутри- или подледниковыми

- 119. Зандровые равнины формируются потоками талых

- 120. Камы формируются у края покровных

- 121. Лимногляциальные камы и озы (лимнокамы, лимноозы)

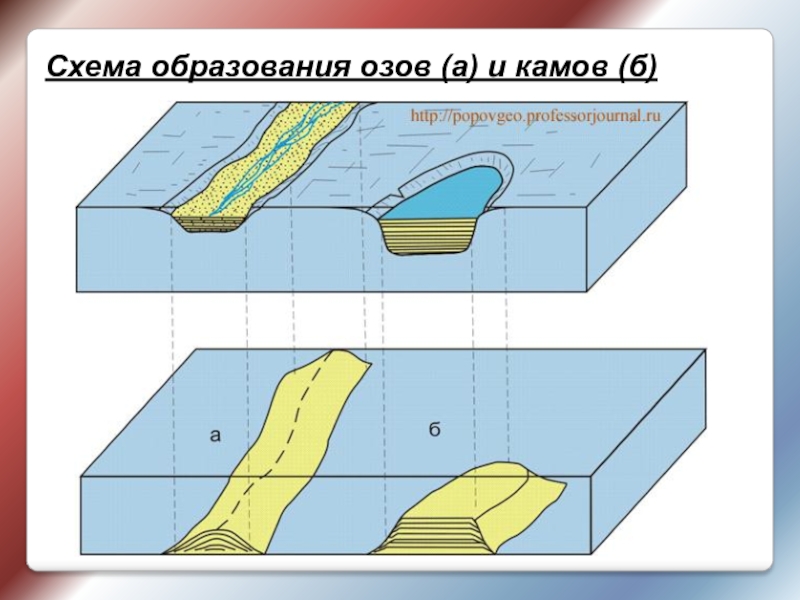

- 122. Схема образования озов (а) и камов (б)

- 123. Флювиогляциальные отложения горных ледников более грубые,

- 124. ЛИМНОГЛЯЦИАЛЬНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ формируются в приледниковых озерах

- 125. Ленточные глины состоят из правильно чередующихся

- 126. Ленточные глины

- 127. Ледниковые месторождения полезных ископаемых Маловалунные

- 128. Ледниковые месторождения полезных ископаемых Водноледниковые

- 129. Эоловый (ветровой)рядЭоловый генетический тип

- 130. ЭОЛОВЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ образуются в пустынях и

- 131. Эоловые пески образуются за счет перевевания

- 132. Эоловые пескиСложная перекрестная слоистость эоловых песков

- 133. Лессы светлая желтовато-серая порода, на 60-95 %

- 134. Лессовидные суглинки аналоги лессов в более северных

- 135. Эоловые месторождения полезных ископаемых Эоловые

- 136. Техногенные отложения За короткое время своего

- 137. Техногенные отложения образуются в результате переработки естественного

- 138. Подтип насыпных отложений представлен преимущественно терригенными осадками.

- 139. Подтип насыпных отложений

- 140. Подтип засыпных отложений образуется в процессе засыпки

- 141. Отложения намывного подтипа формируются при намыве с

- 142. Подтип перемывных отложений образуется в результате добычи

- 143. Подтип перемывных отложений

- 144. К отложениям перемешивания, или агротехническим, относится почвенный

- 145. Современные «культурные слои»

- 146. Техногенные образования «Техногенный массив» (М.А. Пашкевич, 2000)

- 147. Природно-техногенные осадки образования, в формировании которых

- 148. Осадки смешанного состава (собственно природно-техногенные) включают

- 149. Техногенно-преобразованные осадки отходы производства, переработанные

- 150. Техногенно-перемещенные осадки массы пород, перемещенные

- 151. Техногенно-сорбированные осадки естественные отложения, в

- 152. Осадки смешанного состава и генезиса

- 153. Скачать презентанцию

Генетический тип (А.П. Павлов) совокупность отложений, сформировавшихся в результате деятельности определенных геологических агентов: воды, ветра, льда и др. Определяющий фактор при классификации генетических типов – способ переноса и

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ТИПЫ четвертичных отложений Определение генезиса четвертичных отложений – одна из

основных задач четвертичной геологии

Слайд 2Генетический тип (А.П. Павлов) совокупность отложений, сформировавшихся в результате деятельности определенных

геологических агентов: воды, ветра, льда и др. Определяющий фактор при

классификации генетических типов – способ переноса и аккумуляции материалаСлайд 3Каждому генетическому типу свойственны особая форма залегания составляющих его отложений

и определенные аккумулятивные формы рельефа

Речные террасы

Конусы выноса

Слайд 4Фации четвертичных отложений (Г.Ф. Крашенинников) комплекс одновозрастных отложений одного генетического

типа, отличающихся составом и условиями формирования

Фация поймы

Фация русла

Фация прирусловой отмели

Слайд 5Формации четвертичных отложений (К.И. Лукашев) отражают условия образования отложений в пределах

региона 1) ледниковых областей; 2) перигляциальных областей; 3) пустынных областей; 4)

тропических и субтропических областей; 5) горных областей; 6) океанического и морского ложа; 7) прибрежных областейСлайд 6Континентальные отложения

Коры

выветривания –

не смещенные

накопления продуктов

выветривания горных

пород

Осадочные

отложения

–

возникают путем

перемещения и

переотложения

различными процессами

продуктов разрушения

горных пород

* Коры выветривания

*

Почвы* Все остальные

генетические типы

горных пород

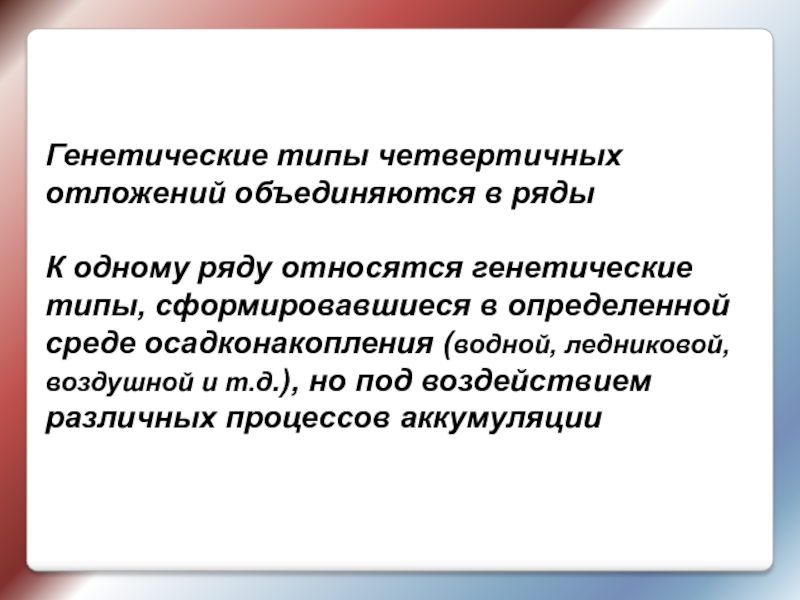

Слайд 7Генетические типы четвертичных отложений объединяются в ряды К одному ряду относятся

генетические типы, сформировавшиеся в определенной среде осадконакопления (водной, ледниковой, воздушной

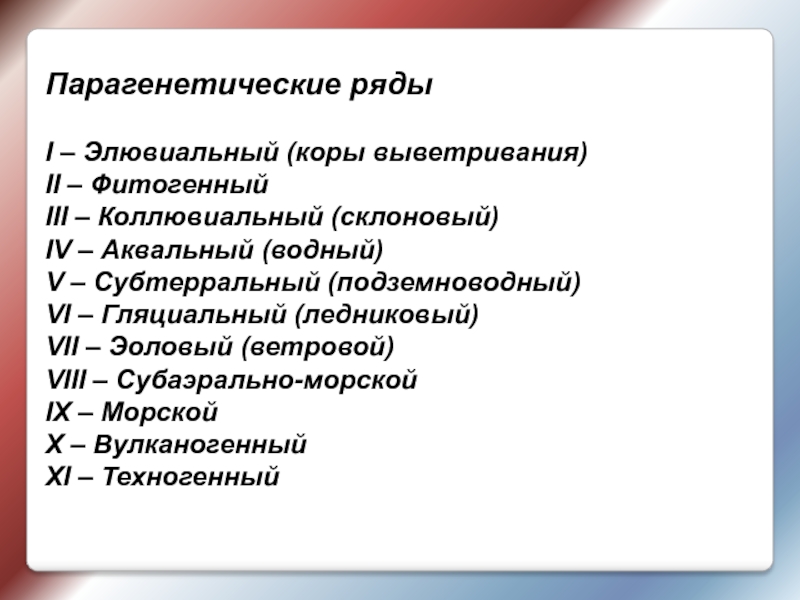

и т.д.), но под воздействием различных процессов аккумуляцииСлайд 8Парагенетические ряды I – Элювиальный (коры выветривания) II – Фитогенный III –

Коллювиальный (склоновый) IV – Аквальный (водный) V – Субтерральный (подземноводный) VI – Гляциальный

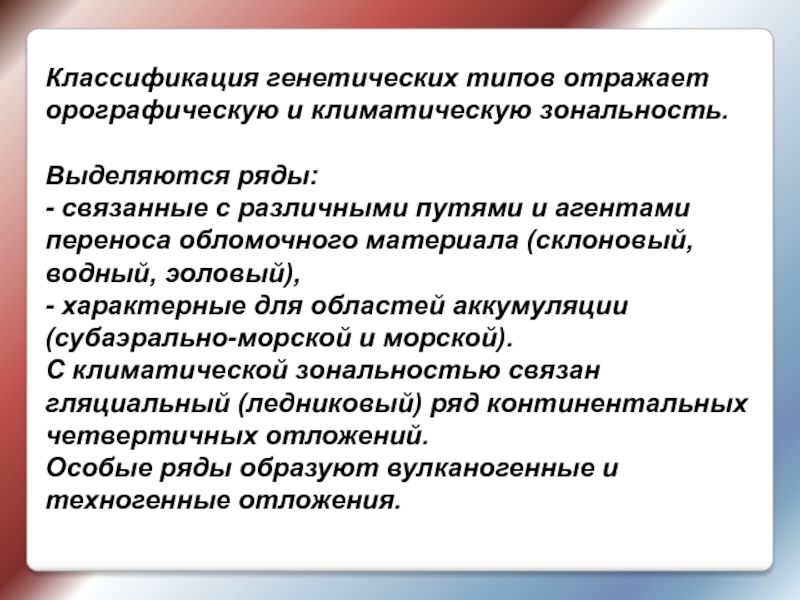

(ледниковый) VII – Эоловый (ветровой) VIII – Субаэрально-морской IX – Морской X – Вулканогенный XI – ТехногенныйСлайд 9Классификация генетических типов отражает орографическую и климатическую зональность. Выделяются ряды: -

связанные с различными путями и агентами переноса обломочного материала (склоновый,

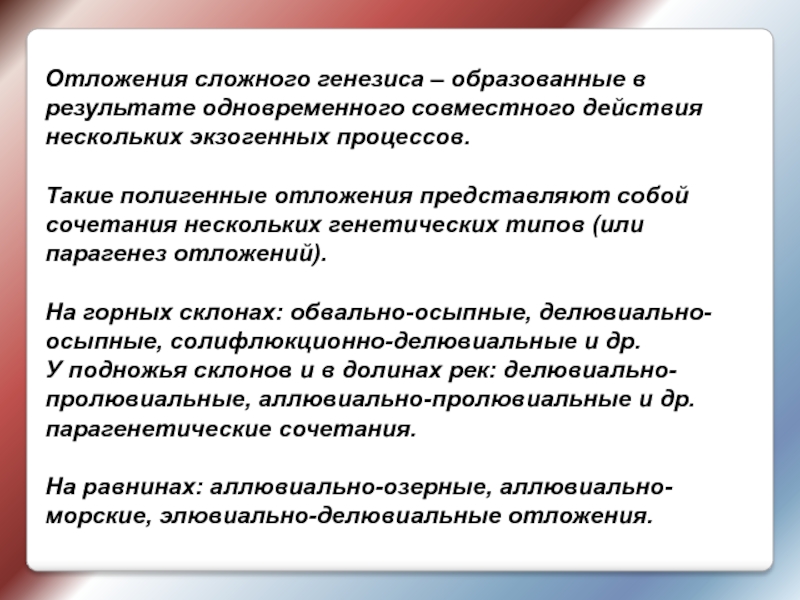

водный, эоловый), - характерные для областей аккумуляции (субаэрально-морской и морской). С климатической зональностью связан гляциальный (ледниковый) ряд континентальных четвертичных отложений. Особые ряды образуют вулканогенные и техногенные отложения.Слайд 10Отложения сложного генезиса – образованные в результате одновременного совместного действия

нескольких экзогенных процессов. Такие полигенные отложения представляют собой сочетания нескольких

генетических типов (или парагенез отложений). На горных склонах: обвально-осыпные, делювиально-осыпные, солифлюкционно-делювиальные и др. У подножья склонов и в долинах рек: делювиально-пролювиальные, аллювиально-пролювиальные и др. парагенетические сочетания. На равнинах: аллювиально-озерные, аллювиально-морские, элювиально-делювиальные отложения.Слайд 12Элювий разнообразные продукты выветривания, оставшиеся на месте своего образования и не

испытавшие смещения

Слайд 13Особенности элювиальных отложений - тесная связь химического и минерального состава с

подстилающими материнскими породами - отсутствие постороннего обломочного материала - обломки не окатаны

и не сортированы - слоистость для отложений не характерна (кроме реликтовой) - постепенность переходов новообразованного материала в исходную материнскую породу (в разрезе)Слайд 14 Основной природный процесс формирования элювия – выветривание Факторы, влияющие на

ход элювиального процесса

- климат

- литология пород

- продолжительность воздействия

- рельеф

Слайд 15Влияние климата на образование элювия Климат обусловливает тип выветривания: физическое или

химическое Физическое выветривание - происходит под действием постоянно меняющихся суточных и

сезонных температур, процессов замерзания-таяния воды - наиболее активно протекает в условиях сухого климата - порода теряет свою монолитность, разбиваясь системой трещин на блоки, и постепенно превращается в дресву – рыхлую мелкообломочную с мелкоземом массуСлайд 16Влияние климата на образование элювия Химическое выветривание - протекает в основном

при положительных температурах, действии кислорода и углекислого газа, поставляемых растительностью,

а также осадками - наиболее интенсивно протекает в условиях влажного умеренного, тропического и экваториального климата - формирование мощной коры выветриванияСлайд 181 – материнская порода; 2 – зона дресвы, химически мало измененной 3

– гидрослюдисто-монтмориллонитово-бейделлитовая зона; 4 – каолинитовая зона; 5 – охры Al2O3; 6 –

панцирь Fe2O3 + Al2O3; I – среднее годовое количество атмосферных осадков; II – среднее годовое испарение; III – средняя годовая температура; IV – годовой опад органического (растительного) веществаСлайд 19

Схема строения коры выветривания

Почва

Зона оксидов и гидроксидов

Зона глинистых минералов

Зона выщелачивания

Зона

дезинтеграции

Коренные породы

Слайд 20Влияние вещественного состава материнских пород на образование элювия - Скорее разрушаются

крупнозернистые полиминеральные темноокpaшенные породы - Минеральный состав коры выветривания определяется

минеральным составом материнских породСлайд 21Продолжительность воздействия Чем длительнее процесс разрушения пород под действием физического или

химического выветривания, тем более интенсивны и глубоки преобразования материнской породы

Слайд 22Влияние рельефа на формирование элювия Наиболее интенсивно выветривание идет на горизонтальных

или слабо наклонных поверхностях Наибольшая мощность кор выветривания наблюдается в условиях

обширных равнин или плоскогорий. Здесь развиты площадные коры выветривания.Слайд 23Формирование элювия на магматических или метаморфических породах силикатного состава (граниты,

габбро, гнейсы) в различных климатических обстановках В холодном или жарком аридном

климате пустынь: маломощный щебнисто-глыбовый или дресвяно-щебнистый элювий. В условиях теплого семиаридного климата степей и саван: в составе элювия появляются глинистые минералы (гидрослюды, монтмориллонит), образующиеся в результате химического изменения первичных силикатов.Слайд 24Формирование элювия на магматических или метаморфических породах силикатного состава (граниты,

габбро, гнейсы) в различных климатических обстановках В условиях гумидного климата: все

растворимые компоненты выщелачиваются и выносятся, в составе элювия преобладают глинистые минералы – гидрослюды и каолинит. Высвободившиеся при выветривании гидроксиды железа представлены лимонитом, придающим элювию бурую окраску.Слайд 25Формирование элювия на магматических или метаморфических породах силикатного состава (граниты,

габбро, гнейсы) в различных климатических обстановках Во влажных субтропиках и тропиках:

мощные глубоко преобразованные глинистые коры выветривания полного профиля, имеющие ярко-красный или оранжевый цвет. Элювий в основном состоит из глинистых минералов группы каолина, а гидроксиды железа представлены гетитом и гидрогетитом.Слайд 26Формирование элювия на осадочных карбонатных породах (известняки, доломиты) в различных

климатических обстановках В условиях умеренного климата зона дезинтеграции пород сменяется вверх

зоной известковой или доломитовой муки, в составе которой преобладают карбонаты и глинистые минералы. В тропическом климате элювий карбонатных пород также имеет латеритный характер.Слайд 27Формирование элювия на молодых рыхлых отложениях в различных климатических обстановках Коры

полного профиля встречаются крайне редко. В жарком тропическом климате образование

красноцветной коры выветривания неполного профиля происходит достаточно быстро.Слайд 28Элювиальные месторождения полезных ископаемых - россыпи - бокситы - строительные материалы - каолиновые глины

для керамического и фарфорового производства

Слайд 29Россыпи вторичные концентрации полезных минералов среди рыхлых обломочных отложений, возникшие в

процессе разрушения коренных горных пород и минеральных месторождений В россыпях концентрируются

главным образом минералы с повышенной плотностью (>4,0), высокой механической прочностью и химической стойкостью Контуры элювиальных россыпей совпадают с очертаниями коренных месторождений Относительное содержание полезных компонентов в россыпях обычно выше, чем в материнских породахСлайд 30Россыпи Наиболее важное промышленное значение имеют элювиальные россыпи редких металлов (тантала,

ниобия, титана и др.), а также золота и платины. Кроме

того, разрабатываются россыпи алмазов, барита, пьезокварца, корунда, топазов, изумрудов, сапфиров и других драгоценных и полудрагоценных камней. Известны богатые элювиальные россыпи алмазов в Южной Африке и Якутии, россыпи циркония в Бразилии, касситерит-колумбитовые в Северной Нигерии, касситеритовые россыпи Индонезии и ЗабайкальяСлайд 31Россыпи Наиболее благоприятными для формирования элювиальных россыпей являются области с гумидным

тропическим, субтропическим и умеренным климатом В засушливых полярных или жарких областях

с большими перепадами суточных и сезонных температур образуются россыпи физического выветривания Содержание полезного компонента близко к концентрациям в коренном источникеСлайд 32ПОЧВЫ формируются в верхней части коры выветривания за счет биохимических преобразований

и обогащения органическим веществом Почва – среда обитания многих живых организмов

(бактерии, микрофауна, беспозвоночные животные и др.) Жизнедеятельность населяющих почву организмов превращает минеральный элювий в почву – сложную динамическую геобиологическую системуСлайд 33Автоморфные почвы образуются там, где зеркало грунтовых вод и зона их

капиллярного поднятия располагаются глубже зоны почвообразования

Элювиальный

горизонт

Иллювиальный

горизонт

Материнская

порода

Слой перегноя

Интенсивно гумусированный

подгоризонт

Слабо гумусированный

подгоризонт

Сильно обызвестковый

подгоризонт

Слабо

известковыйподгоризонт

Слайд 34Автоморфные почвы являются зональными – каждой климатической зоне присущи определенные

зональные типы почв зона травянистых степей – черноземные почвы зона полупустынь –

каштановые, бурые почвы, сероземы лесная зона – подзолистые почвыСлайд 35Гидроморфные почвы образуются там, где грунтовые воды залегают близко к поверхности

и почвообразование большую часть года протекает в зоне их капиллярного

поднятия Нисходящая миграция растворов не возможна, проникновение свободного кислорода затруднено Гидроморфные почвы являются интразональными, встречаются среди зональных автоморфных почв и приурочены к переувлажненным понижениям рельефаСлайд 36Гидроморфные почвы - болотные (торфяно-глеевые) почвы – распространены в зонах тайги

и лесотундры

- солончаки – характерны для степей и пустынь

Слайд 37Погребенные (ископаемые) почвы - перекрыты другими отложениями - отсутствие современной (живой) микрофауны

и фауны

- отсутствие процессов гумусообразования

Слайд 39Торфяники образуются в условиях заболачивания водоемов и в результате накопления в

них отмерших остатков растительности в сочетании с минеральными составляющими

Слайд 40

Типы болот и типы торфа

Низинные болота приурочены к пониженным

участкам

рельефа.

Подпитывается грунтовыми водами.

Торфообразование протекает в обстановке заболоченных лесов (береза,

ольха), травянистых (камыш, тростник, осока) и моховых болот.Слайд 41

Типы болот и типы торфа

Верховые болота приурочены к понижениям на

водоразделах.

Изолированы от грунтовых вод подстилающими водонепроницаемыми толщами и питаются

только атмосферными осадками. Главные торфообразователи – белые сфагновые мхи.

Слайд 43Различия верхового и низинного торфов - сформированы на основе разных типов

растений - низинный торф сильнее обогащён минеральными компонентами - степень

разложения низинного торфа выше (для болота, прошедшего все стадии развития: от низинного до верхового) - верховой торф более пористый и отличается меньшей зольностьюСлайд 44Субаэрально-фитогенные месторождения полезных ископаемых Торфяные месторождения широко развитые в Северной Евразии

Промышленное месторождение представляет собой торфяную залежь, образованную напластованием торфов различных

видов, которая по размерам, качеству и условиям залегания пригодна для разработкиСлайд 45Коллювиальный

(склоновый)

ряд

Склоновые отложения,

возникающие путем накопления смещаемых вниз по склонам к

их основаниям продуктов разрушения горных пород

Солифлюкционный

генетический тип

Обвальный

генетический тип

Осыпной

генетический тип

Оползневой

генетический тип

Делювиальный

генетический

типСлайд 46ОБВАЛЬНЫЙ КОЛЛЮВИЙ (ДЕРУПЦИЙ) - характерен для горных районов - несортированность слагающего

материала - обломки неокатанные - петрографический состав соответствует породам склона - древние обвальные

образования могут быть сцементированы - рельеф молодых образований беспорядочно бугристыйСлайд 47Осыпи (десперсий) обломочный материал, отделяющийся от скальных горных пород склона в

результате физического выветривания и скатывающийся под действием силы тяжести к

основанию склона Основные условия образования: - крутые склоны со скальными выходами пород; - сухой резко континентальный или морозный климатСлайд 48Особенности осыпных отложений - в составе преобладает щебень; - обломки не окатаны; -

связь петрографического состава обломочного материала с составом пород, слагающих склоны; -

в разрезах намечается некоторая сортированность материала: концентрация более крупных и тяжелых обломков в основании осыпного конуса; - молодые осыпи – рыхлые; - чем древнее осыпь, тем более плотным является ее сложениеСлайд 51Оползневые образования (деляпсий) формируется при соскальзывании крупных блоков или разрушенных масс

пород по возникающим в массиве склона поверхностям скольжения оползни наиболее характерны

для областей гумидного климата, как горных, так и равнинных территорийСлайд 52Блоковые оползни

соскальзывание крупных блоков пород, сохраняющих при этом внутреннее строение

-

Может сохраняться

стратиграфическая последовательность слоев

- Литологический состав оползневых масс отвечает

составу коренных породСтенка отрыва

Оползневая масса

Западина –

тыловое понижение

Слайд 54Оползни-потоки Развиваются, преимущественно, в глинистых горных породах Оползневое тело представляет собой насыщенную

водой пластичную обломочную массу В поточных оползнях не сохраняются черты внутреннего

строения коренных пород склонаСлайд 56СОЛИФЛЮКЦИОННЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ образуются в процессе вязкопластичного течения переувлажненного поверхностного слоя грунта

вниз по склону под воздействием силы тяжести Солифлюкционный процесс активно протекает

в субнивальном и субполярном климате – мерзлотная солифлюкция; а также во влажном тропическом и экваториальном поясах – тропическая солифлюкцияСлайд 57Мерзлотная солифлюкция

Мерзлый слой

Оттаивающий или деятельный слой,

возникающий во время теплого

сезона

Переувлажненная до вязко-текучей консистенции рыхлая масса грунта перемещается вниз по

склону, образуя солифлюкционные террасы Слайд 58Особенности солифлюкционных отложений - солифлюкционные отложения, как на склонах, так и

у их подножий, разнообразны по составу: от глин и суглинков

до щебня и валунов; - отсутствие сортировки обломочного материала по крупности; - наличие текстур течения и смятияСлайд 59Тропическая солифлюкция - пластичное течение переувлажненного грунта в условиях его переменного

просыхания и намокания - отложения представлены в основном глинистым материалом тропического

элювия - характерны натечные солифлюкционные террасыСлайд 60делювиальные отложения формируются на пологих склонах и у их подножий в

результате плоскостного смыва обломочного материала Плоскостной смыв осуществляется непостоянными безрусловыми струйками

дождевых и талых вод Наиболее благоприятными для формирования делювия являются семиаридные обстановки зон степей и саванн с сильно разреженным растительным покровом и интенсивным поверхностным стоком в отдельные сезоны годаСлайд 61Особенности делювиальных отложений - делювиальные шлейфы развиты в равнинных и холмистых

районах, сложенных рыхлыми или легко разрушающимися при выветривании осадочными породами; -

в составе делювия всегда преобладают суглинки и супеси. В равнинных условиях отложения обогащены песком и гравием, в горах – дресвой и щебнем; - характерны признаки водной сортировки: уменьшение крупности материала делювиального шлейфа к основанию, в вертикальном разрезе – уменьшение крупности материала снизу вверхСлайд 62Строение делювиальных покровов

Присклоновая

фация

Периферическая

фация

Срединная

фация

Пологий склон

Крутой склон

Слоистость в делювии

параллельна склону

или

поверхности шлейфа

Слайд 64СМЕШАННЫЕ ТИПЫ ОТЛОЖЕНИЙ - солифлюкционно-осыпные; - солифлюкционно-делювиальные; - гравитационно-делювиальные Генетические типы коллювиального ряда часто

образуют сочетания с отложениями аквального, элювиального, гляциального рядов. При этом

образуются обвально-моренные, делювиально-пролювиальные, элювиально-делювиальные и др. типы отложенийСлайд 65Коллювиальные месторождения полезных ископаемых - месторождения различных видов нерудного сырья: строительного

камня и щебня (обвальный и осыпной коллювий), глин (делювий) - россыпи

– образуются в результате перемещения элювиальных россыпей, а также разрушения коренных источников на склонах. Промышленные делювиальные россыпи образуются редко.Слайд 66Аквальный

(водный)

ряд

отложения постоянных и временных водных потоков

Аллювиальный

генетический тип

Пролювиальный

генетический тип

Лимнический

(озерный)

генетический тип

Слайд 67АЛЛЮВИАЛЬНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ отложения всех русловых потоков, как постоянных, так и временных,

долина которых имеет четко выраженные берега Ведущий фактор формирования аллювиальных отложений

– гидродинамика водных потоков. Масса воды и скорость течения определяют энергию и транспортирующую способность потоковСлайд 68Аллювиальные свиты – закономерно построенные комплексы: - в основании – грубообломочные

отложения фации русла (галечники и др.), - выше – среднеобломочные

отложения фации прирусловой отмели (пески), - вверху разреза – тонкообломочные отложения фации поймы (глины)Фация поймы

Фация русла

Фация прирусловой отмели

Слайд 69V р > V по > V п (скорость

воды) H р > H по > H п (высота

столба воды) d р > d по > d п (средний диаметр частиц) Русловой аллювий Характерна сортированность и окатанность обломков Характерна косая слоистость отложений Сортировка и окатанность обломков возрастают вниз по течению рек В низовьях рек преобладают обломки наиболее устойчивых пород и минераловСлайд 70Пойменный аллювий Накопление происходит в периоды половодий Характерна горизонтальная или волнистая слоистость,

образующаяся при равномерном осаждении наносов в спокойной гидродинамической обстановке Старичный

аллювий Выделяется три горизонта, которые отражают три стадии развития старицы (проточная, озерная и болотная) - Нижний горизонт представлен косослоистыми песками, супесями, суглинками - Средний горизонт – горизонтально слоистыми илистыми осадками - Верхний горизонт – торфомСлайд 71Динамические фазы

аллювиальной аккумуляции

- инстративная (выстилания)

- перстративная (перестилания)

- констративная (настилания)

Слайд 72Инстративный аллювий или выстилающий аллювий характерен для стадий преимущественного врезания реки,

глубинной эрозии, характерной для участков, испытывающих тектонические поднятия Аллювий грубый,

плохо сортированСлайд 73Перстративный аллювий или перестилаемый аллювий формируется в хорошо разработанных, зрелых долинах

Аллювий хорошо сортирован, окатан, с небольшим количеством тонких частиц

Слайд 74Констративный аллювий или настилаемый аллювий формируется на стадии заполнения долин обломочным

материалом в условиях его обильного поступления, чаще всего на участках

тектонических опусканий или подпруживания Накапливаются разнообразные по строению, величине и окатанности обломков отложенияСлайд 75Аллювий горных рек Преобладает русловая фация Осадки пойменной фации развиты меньше, чем

в аллювии равнинных рек; часто отсутствуют

Отложения

представлены

крупнообломочным

материалом

Слайд 76Влияние климата на формирование аллювиальных отложений Аллювий субарктической зоны Большая льдистость отложений.

Лед в виде прослоев, линз, цемента обломочного материала Лесные зоны Малая мощность

пойменных осадков Степные и полупустынные зоны Накопление мощного пойменного аллювия Засушливые районы Аллювий часто представлен сцементированными конгломератами, гравелитами, песчаникамиСлайд 77Дифференциация аллювия по долине реки Состав обломочного материала одной и той

же фации в разных геоморфологических зонах (горы, предгорья, равнины) неодинаков

Русловая фация в горах: галечники с валунами, в предгорьях: гравий и гальки с большим количеством песка и редкими валунами, на равнинах: пески, редки гальки, валуны отсутствуютСлайд 78Дифференциация аллювия по долине реки Для гранулометрического профиля аллювия русловой фации

крупных горных и равнинных рек характерно преобладание одной фракции Горно-равнинный

аллювий отличается господством двух размерных фракцийСлайд 79Дифференциация аллювия по долине реки Для минерального и химического состава аллювия

характерно относительное уменьшение содержания полевых шпатов и увеличение содержания кварца

с приближением к равнинамСлайд 80ПРОЛЮВИАЛЬНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ Создаются временными бурными потоками во время проливных дождей или

таяния снега Наиболее широко отложения развиты в предгорьях аридных и семиаридных

областей Закономерная смена фаций в направлении от вершины конусов выноса к их периферии Отложения характеризуются средней, реже хорошей окатанностью материала, слабой его сортировкой, грубой слоистостьюСлайд 82Пролювий равнинных областей Пролювий слагает конусы выноса в устьях оврагов и

балок Конусы выноса сложены более тонким материалом, чем в предгорьях;

мощность отложений составляет первые метры и конусы выноса более плоскиеСлайд 83ОЗЕРНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ Образуются в бассейнах с малоподвижной или стоячей водой Типы озерных

отложений - Терригенные (обломочные) - Органогенные (биогенные) - Хемогенные (химические) Для отложений характерна

горизонтальная слоистостьСлайд 84Терригенные осадки Образуются за счет приноса обломочного материала реками и в

меньшей степени за счет размывающей (абразионной) деятельности озерной воды во

время волнений Дифференциация материала по механическому составу: - Пляжевые и прибрежные фации представлены галечным, гравийным и песчаным материалом. - Глубоководные фации представлены глинами, которые образуются за счет выноса тонких взвешенных наносов в глубокие части озераСлайд 85Биогенные осадки Образуются в результате гибели различных организмов и растительности -

торф, образующийся при зарастании озер растительностью - сапропели, образующиеся за счет

отмирания и разложения без доступа кислорода на дне озер животных и растительных остатков - диатомиты и трепелы, представляющие собой светлые рыхлые породы, состоящие на 90 % из кремнистых панцирей микроскопических диатомовых водорослейСлайд 86Хемогенные осадки Образуются за счет осаждения растворенных в воде минеральных веществ,

солей и коллоидов - в пресных и солоноватых озерах теплых

аридных областей образуются карбонатные осадки – известняки и мергели; также выпадение СаСО3 из воды приводит к образованию карбонатного цемента в пляжевых и прибрежных терригенных отложениях - в пресноводных проточных озерах гумидных зон распространены железисто-марганцевые конкреции (озерные железные руды) - в озерах тропических и субтропических областей наряду с железными рудами образуются бокситы - в бессточных озерах засушливых степных, полупустынных и пустынных зон образуются карбонаты, сульфаты, хлоридыСлайд 87Аквальные (водные) месторождения полезных ископаемых

россыпи

строительные материалы

пресные подземные воды

Слайд 88Аллювиальные месторождения Аллювиальные россыпи На образование россыпей решающее влияние оказывают гидродинамические

условия переноса наносов и миграционная способность или подвижность полезных минералов.

Наибольшую подвижность имеют алмаз и циркон, наименьшую – золото и платина. Промежуточное положение между ними занимают монацит, магнетит, шеелит, касситерит и др.Слайд 89Строение аллювиальных россыпей 1) плотик, или коренное ложе; 2) пески – горизонт

отложений, обогащенный полезным компонентом; 3) торфа – горизонт пустой породы Простые

россыпи – состоят из одного горизонта торфов и одного горизонта песков Сложные россыпи – состоят из нескольких горизонтов торфов и песковСлайд 90Типы россыпей в зависимости от геоморфологического положения

I Русловая

россыпь

II Долинная

(пойменная)

россыпь

III Террасовая

россыпь

IV Коллювиальная

россыпь

V Россыпь

погребенного

вреза

VI Россыпь

Приподнятой

(древней)

гидросети

Слайд 91Русловые россыпи залегают в русле водного потока или непосредственно под ним

и находятся в процессе формирования образуются путем непосредственного размыва коренного источника

или за счет более древних долинных и террасовых россыпей содержат небольшие запасы, но являются надежным поисковым признаком более крупных месторождений других типовСлайд 92Косовые россыпи приурочены к галечным островам, косам и прирусловым отмелям (побочням) имеют

гнездовой характер и представлены маломощными слоями и линзами, обогащенными полезными

минералами содержат небольшие запасы, но являются поисковым признаком более крупных месторождений других типовСлайд 93Долинные (пойменные) россыпи залегают в поймах и являются окончательно сформировавшимися наиболее широко

распространены и имеют наибольшее практическое значение для добычи золота, платины,

олова, титана и алмазов утратили связь с современным руслом и отделены от него толщей рыхлых пород, не содержащих промышленных концентраций полезных минераловСлайд 94Террасовые россыпи залегают в аллювии речных террас и образуются из долинных

россыпей Россыпи погребенных врезов могут содержать значительные запасы полезных минералов их обнаружение

и разведка требуют проведения геофизических и буровых работ, а также детального палеогеографического анализаСлайд 95Россыпи приподнятой (древней) гидрографической сети имеют различное высотное положение, приурочены

к водоразделам К настоящему времени россыпи современной гидросети в значительной

мере выработаны и весьма важной задачей является открытие древних россыпей золота и других полезных минераловСлайд 96Строительные материалы месторождения песка и гравийно-галечного материала Применение: пески – для

производства стекла, силикатного кирпича и бетона, галечники и валуны –

в качестве балласта при дорожном строительствеСлайд 97Подземные воды Высокая пористость песчано-гравийно-галечниковых слоев, вложенных в коренные породы, которые

являются обычно менее проницаемыми и образуют водоупоры, способствует активной инфильтрации

в аллювий поверхностных вод, естественной очистке последних и формированию их больших запасов Запасы постоянно пополняютсяСлайд 98Пролювиальные месторождения - месторождения балластового сырья – приурочены к вершинной зоне

конусов выноса, сложенной мощными толщами валунно-галечных отложений - месторождения глин для

производства кирпича – приурочены к краевой зоне конусов - пролювиальные россыпи характеризуются слабой сортировкой обломочного материала и, как правило, низкой и неравномерной концентрацией полезных компонентов. Промышленные пролювиальные россыпи образуются редкоСлайд 99Озерные месторождения - сапропели – донные пелитовые осадки с высоким содержанием

планктона и растительных остатков, которые переработаны анаэробными бактериями. Сырье для

химической промышленности, используются как эффективное удобрение и для подкормки животных - озерные диатомиты используются в пищевой и химической промышленности - железо-марганцевые конкреции. Не образуют крупных промышленных скопленийСлайд 100Озерные месторождения - концентрированные калий-натриевые растворы солей современных озер бессточных котловин

сухих и жарких областей - самосадочные соли сульфатных и хлоридных

озер – источник мирабилита, соды, поваренной соли, боратов и др. - лечебные грязи и илы, имеющие большое бальнеологическое значение - скопления галечников, гравия и песков пригодны для разработки в качестве стройматериаловСлайд 101Озерные месторождения - озерные россыпи – образуются за счет выносимого реками

материала, а также при размыве коренных источников, расположенных в береговой

зонеСлайд 104Хемогенные отложения

натечные формы, образующиеся в воздушной среде

- сталактиты

- сталагмиты

- сталагнаты

Слайд 105Гравитационные отложения продукты обрушения сводов и стенок карстовых пещер чаще присутствуют у

входа в пещеры Аллювиальные отложения маломощные песчано-галечные отложения подземных рек с примесью

обвалившихся обломков Органогенные отложения представлены гуано – пометом летучих мышейСлайд 106ФОНТАНАЛЬНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ образуются в местах выхода на поверхность источников подземных вод

углекислого состава в результате выпадения в осадок карбонатов Ca, Mg,

FeСлайд 107Известковые туфы (травертины) Образуются в теплых сухих климатических условиях Представляют собой легкие,

пористые породы Характерна горизонтальная или волнистая слоистость, часто облекающая неровности рельефа Почти

повсеместно выходы источников с развитыми вокруг них известковыми туфами (травертинами) приурочены к молодым разрывным нарушениямСлайд 108Гляциальный

(ледниковый)

ряд

Гляциальный

генетический тип

Флювиогляциальный

генетический тип

Лимногляциальный

генетический тип

Слайд 109ГЛЯЦИАЛЬНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ образуются в результате выпахивающей и аккумулятивной деятельности ледников В процессе

наступания и отступания ледников образуются специфические скопления обломочного материала –

морены - движущиеся - отложенныеСлайд 110Движущиеся морены связаны с движущимся ледником - Донные морены – образуются под

покровом льда в результате экзарационной работы ледника Вследствие истирающей деятельности

льда среди обломков много мелкозема - Внутренние морены – представлены обломочным материалом, который попал на поверхность льда, а затем был перекрыт новыми слоями льдаСлайд 111Движущиеся морены - Боковые морены – образуются у горных склонов, с

которых на поверхность льда постоянно поступают продукты выветривания пород (осыпи,

солифлюкций, обвалы, а также продукты боковой экзарации склонов), представленные обломками самой разной величины. После таяния ледников боковые морены сохраняются в рельефе в виде валов или гряд, протягивающихся вдоль склонов трогов. - Срединные морены – образуются при соединении боковых морен сливающихся ледниковых потоков - Поверхностные морены – морены вытаивания, характерны для тающих ледниковСлайд 112Отложенные морены остаточный материал растаявших ледников - Краевые морены у покровных

равнинных ледников или конечные морены у горных ледников - Основные морены:

обломочный материал всех движущихся морен Отложенные морены состоят из своеобразного (моренного) суглинка, включающего беспорядочно распределенные и несортированные по величине и составу обломки: от глыб и валунов до щебня, дресвы, гравия и песка В составе обломков, как местные породы, так и породы, принесенные за десятки, сотни и тысячи километров из областей питания (эрратические валуны)Слайд 113Признаки моренных отложений - неоднородность состава - неокатанность обломков - неслоистость отложений - несортированность

обломочного материала

Слайд 114Друмлины скопления холмов в областях развития основных морен равнинных оледенений Это

вытянутые по движению льда на 1-2 км холмы высотой 15-40 м, при

ширине 400-600 м. В друмлинах обычно имеется останец коренных пород, за которым и накапливался обломочный материал моренСлайд 116Краевые (конечные) морены образуются при длительном стоянии края ледника вдоль

его границы. В рельефе образуют валы или гряды, оконтуривающие ледниковые

языки. Краевые моренные гряды равнинных ледников протягиваются на многие километры. Конечные морены горных ледников часто соединяются с боковыми, образуя подковообразные валы.Слайд 117ФЛЮВИОГЛЯЦИАЛЬНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ формируются потоками талых ледниковых вод, текущих под ледником, внутри

ледника, по его поверхности или у края ледника Отложения представлены слоистыми

песчано-галечными осадками. Во внутриледниковой области они представлены озами и камами. Во внеледниковой области они состоят из зандров.Слайд 118Озы образуются внутри- или подледниковыми потоками; в рельефе проявляются после

таяния ледника в виде узких длинных гряд сложены песками, гравием, галечником

и валунами материал хорошо промыт и заметно окатан часто наблюдается косая слоистостьСлайд 119Зандровые равнины формируются потоками талых вод, текущих от края ледника,

в результате перемывания и переотложения обломочного материала краевых морен Сложены, как

правило, песчаным материалом, имеют горизонтальную, волнистую или косую слоистость, содержат линзы мелкой окатанной гальки и гравия Песчаные зандровые поля образовывались во время каждого покровного оледенения на равнинах. В настоящее время они залесены и на Русской равнине называются полесьями.Слайд 120Камы формируются у края покровных ледников сложены песчано-галечными отложениями с четко

выраженной косой слоистостью в рельефе образуют холмы округлой или продолговатой формы камы

часто располагаются группами и разделяются заболоченными низинами, выстланными основной моренойСлайд 121Лимногляциальные камы и озы (лимнокамы, лимноозы) озерно-ледниковые камы и озы, сложенные горизонтально-слоистыми

песками, алевритами, супесями, суглинками, иногда ленточными глинами

Слайд 123Флювиогляциальные отложения горных ледников более грубые, чем у равнинных ледников

- конусы выноса уменьшение крупности материала вниз по течению; характерна наклонная

слоистость - долинные зандры занимают плоские широкие днища трогов, где потоки разветвляются на множество различных по величине русел; крупность обломочного материала зависит от динамики водных потоков; вниз по течению окатанность и сортированность материала улучшаетсяСлайд 124ЛИМНОГЛЯЦИАЛЬНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ формируются в приледниковых озерах Отложения отличаются хорошей сортированностью и тонкой

горизонтальной слоистостью В осадках ледниковых озер хорошо фиксируются климатические изменения, вызывавшие

усиление или ослабление таяния льда. В разрезе отложений четко отражаются изменения в объеме стока талых вод, поступавших в озеро: - грубые отложения, образовавшиеся при катастрофических паводках, - тонкие осадки, связанные с незначительным поступлением материала.Слайд 125Ленточные глины состоят из правильно чередующихся слоев мелкозернистых светлых песков или

супесей мощностью до нескольких сантиметров и темных глин мощностью 1-3 мм.

Более грубозернистые и мощные слои отлагались летом, когда в озера поступало большое количество наносов. Зимой под озерным льдом в спокойной воде отлагались глинистые частицы, образующие тонкие слои. Каждая такая пара слоев отвечает одному годуСлайд 127Ледниковые месторождения полезных ископаемых Маловалунные суглинисто-глинистые морены применяют для производства

кирпича. С перемытыми моренами связаны крупные скопления валунов, которые могут

быть использованы как балластный материал при дорожном строительстве. Моренные россыпи встречаются крайне редко. Возникают в результате включения в состав ледниковых отложений при их накоплении образований других генетических типов, чаще всего аллювиальныхСлайд 128Ледниковые месторождения полезных ископаемых Водноледниковые и озерно-ледниковые отложения представляют наибольший

практический интерес с точки зрения их использования в качестве строительных

материалов. Промышленные скопления песчано-гравийной смеси приурочены к флювиогляциальным дельтам, зандрам, озам и камам средне- и позднечетвертичного возраста; глины, песка – развиты в контурах бывших приледниковых озерных бассейновСлайд 130ЭОЛОВЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ образуются в пустынях и по их ближайшей периферии в

различных климатических условиях также развиты на сравнительно узких полосах песчаных пляжей

по берегам океанов и морей, крупных озер, а также в речных долинах во всех климатических зонах в эпохи древних оледенений эоловые осадки накапливались по периферии ледниковых покровов в перигляциальной зоне, отличавшейся холодным засушливым климатомСлайд 131Эоловые пески образуются за счет перевевания различных по генезису отложений Эоловые пески

хорошо отсортированы по величине зерен Зерна округлены, нередко отшлифованы Песчинки имеют матовую

поверхность Многократно перевеянные пески отличаются лучшей сортированностью, тонкозернистостью (0,05-0,25 мм) и минералогической однородностью (с резким преобладанием кварца и небольшим содержанием неустойчивых к истиранию и дроблению минералов) Характерна сложная перекрестная слоистостьСлайд 133Лессы светлая желтовато-серая порода, на 60-95 % сложенная пылеватыми частицами размером 0,05-0,005 мм.

В минеральном составе резко преобладает кварц (60-70 %) Залегают плащеобразно, покрывают

водоразделы и склоны возвышенностей, поверхности высоких террас, обычно не имеют слоистости, трещиноваты, хорошо держат стенки, макропористы и сильно карбонатны. Содержание в них СаСО3 достигает 40 % При увлажнении лессы уплотняются и дают просадкиСлайд 134Лессовидные суглинки аналоги лессов в более северных областях современного умеренного пояса,

когда-то являвшихся перигляциальными, примыкавшими к ледниковым покровам отличаются от лессов

меньшей мощностью, более тяжелым составом за счет присутствия глинистых частиц, иногда в них наблюдаются тонкие прослойки песчано-гравийного, реже мелкогалечного материала, в них часто наблюдаются морозные клинья, следы солифлюкционного течения материала и мерзлотных деформаций, свидетельствующие об их формировании в холодных перигляциальных условияхСлайд 135Эоловые месторождения полезных ископаемых Эоловые пески по своим литологическим показателям

пригодны для строительно-дорожных работ. Кварцевые пески используются в стекольном производстве Лессы

применяются для производства кирпича. Имея покровное залегание и значительную мощность, лессы могут образовывать крупные месторождения Эоловые россыпи обычно образуются в аридных районах за счет переработки ветром россыпей других типов, в основном прибрежно-морскихСлайд 136Техногенные отложения За короткое время своего существования на Земле человек оказался

способен существенно повлиять как на ход современных процессов осадконакопления, так

и на вещественный состав отложений. В процессе своего развития человеческое общество создало большое количество принципиально новых продуктов, которые являются искусственными минералами. Используя природные горные породы и минералы в качестве первичного сырья, человек способствовал их преобразованию в результате воздействия высокой температуры, давления, механического воздействия (дробления, истирания), химических реагентов и др.Слайд 137Техногенные отложения образуются в результате переработки естественного геологического субстрата (пород),

создания новых материалов и аккумуляции отходов производства

Образуются независимо от рельефа

и климатаИмеют точечную, линейную и площадную локализацию

Центрами активного влияния человека на природные процессы осадконакопления, прежде всего, являются горнодобывающие районы, территории градопромышленных агломераций, вокруг которых постепенно накапливаются большие массы осадков, содержащих в своем составе твердые техногенные продукты

Слайд 138Подтип насыпных отложений представлен преимущественно терригенными осадками.

Фации: отвалов горнорудных

предприятий (терригенные несортированные образования из неокатанных обломков горных пород), отвалов

промышленных и энергетических предприятий (шлаки, золы, «хвосты» - отходы обогатительных фабрик и т.п.), насыпей транспортных трасс (терригенные образования, сложенные песком, гравием, галькой, щебнем). Насыпные отложения выражены геоморфологически в виде терриконов, валов, дамб, холмисто-увалистого рельефа.Особую разновидность насыпных отложений представляют городские свалки мусора и бытовых отходов.