Разделы презентаций

- Разное

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Геометрия

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ

Содержание

- 1. ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ

- 2. Паспортная частьФИО: Пол: муж.Возраст: 17 лет.Поступил:.Дом. адрес:

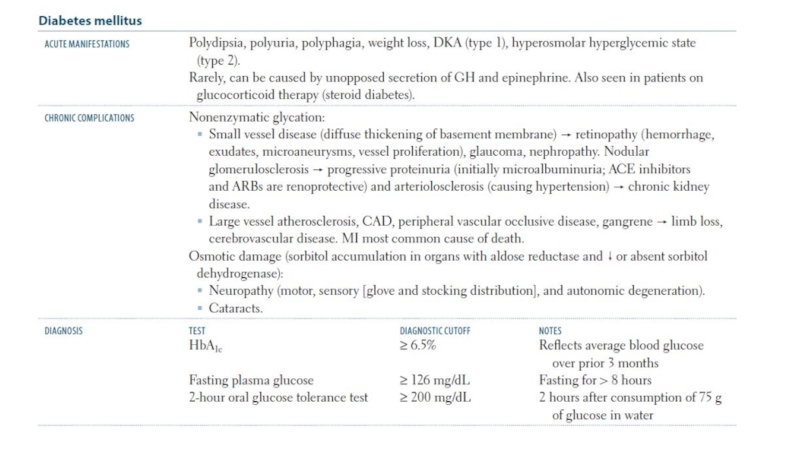

- 3. диагноз: основное заболевание Сахарный диабет 1 типа

- 4. ЖалобыОбщую слабость;Тошноту, рвоту, несвязанную с приемом пищи;Жажду;Частое

- 5. Анамнез заболевания (Anamnesis morbi) Начало заболевания: внезапноеналичие

- 6. Слайд 6

- 7. Слайд 7

- 8. Слайд 8

- 9. Клинический диагноз и его обоснование.Учитывая:1) Жалобы на:

- 10. 2) Данных анамнеза: Больным себя считает с

- 11. План обследования.1. Общий анализ крови.2. Общий анализ

- 12. Объективное исследованиеОбщее состояние больного: тяжелое.Сознание: спутанное (по

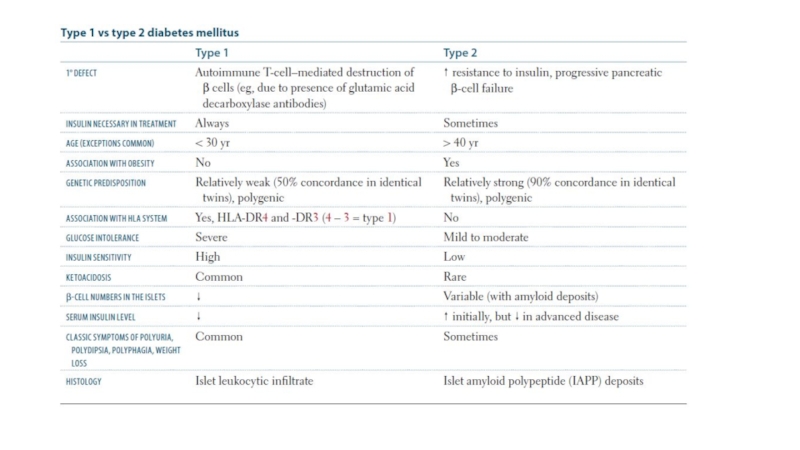

- 13. I. Сахарный диабет типа 1 (СД1) может

- 14. B. Идиопатический сахарный диабет также протекает с

- 15. Функциональный анамнез Клинические проявления ДКА и ДК

- 16. Клинические симптомы и диагностика ДКАПо превалированию клинических

- 17. Абдоминальный синдром в период развития ДКА характеризуется

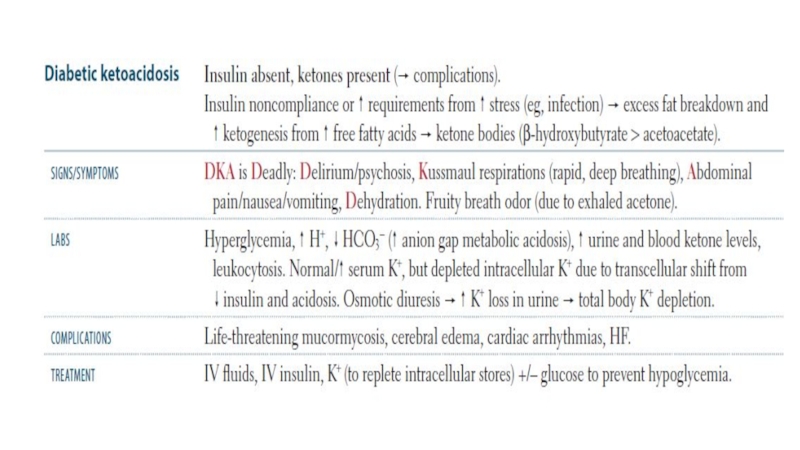

- 18. ДКА является следствием абсолютного дефицита инсулина или

- 19. тактика оказания помощи больному СД1 определяется степенью

- 20. данные осмотра - состояние сознания (сомнолентность, сопор,

- 21. Биохимическими критериями диагностики ДКА являются следующие параметры:лабораторные

- 22. Слайд 22

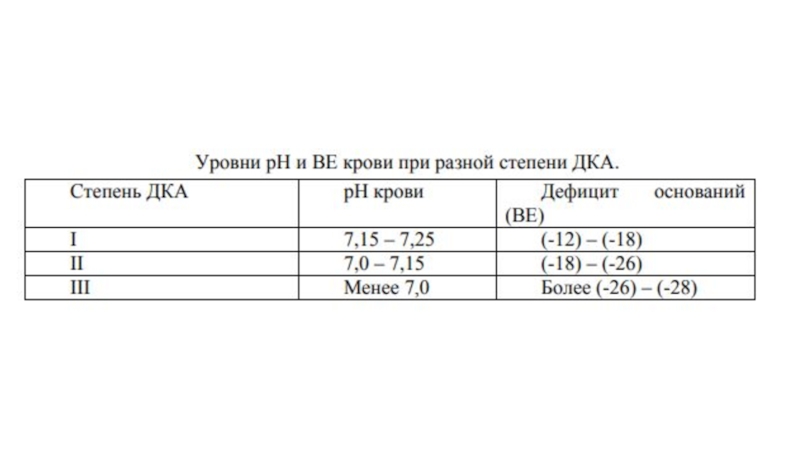

- 23. В мировой диабетологии степени тяжести ДКА принято

- 24. ДКА в своём развитии делится на три

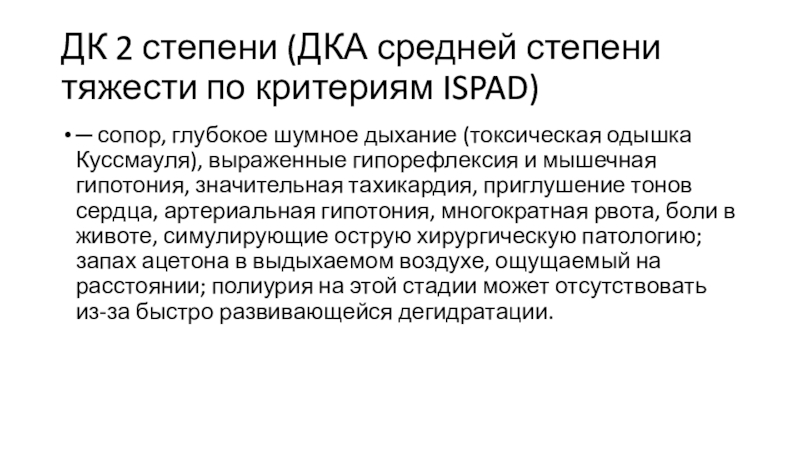

- 25. ДК 2 степени (ДКА средней степени тяжести

- 26. Слайд 26

- 27. ДКА характеризуется тяжелым дефицитом воды и электролитов

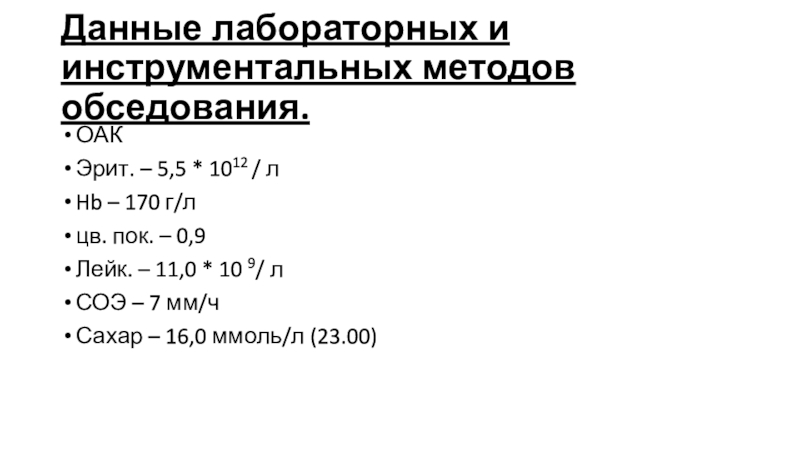

- 28. Данные лабораторных и инструментальных методов обседования.ОАКЭрит. –

- 29. Биохимия крови. Биохимический анализ кровиОбщий белок –

- 30. . Сахарная кривая.от Количество сахара в крови натощак

- 31. . Рентгенография грудной клетки .без патологических изменений. ЭКГ Заключение:

- 32. Слайд 32

- 33. Упрощенно метод восполнения жидкости при ДКА трактуется

- 34. Слайд 34

- 35. . Органы пищеварения и брюшной полости: Аппетит-

- 36. Стратегические цели, которые необходимо достичь в процессе

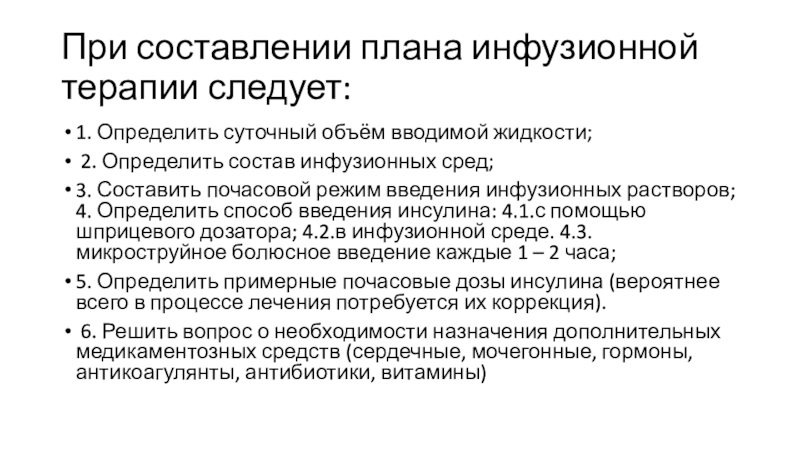

- 37. При составлении плана инфузионной терапии следует:1. Определить

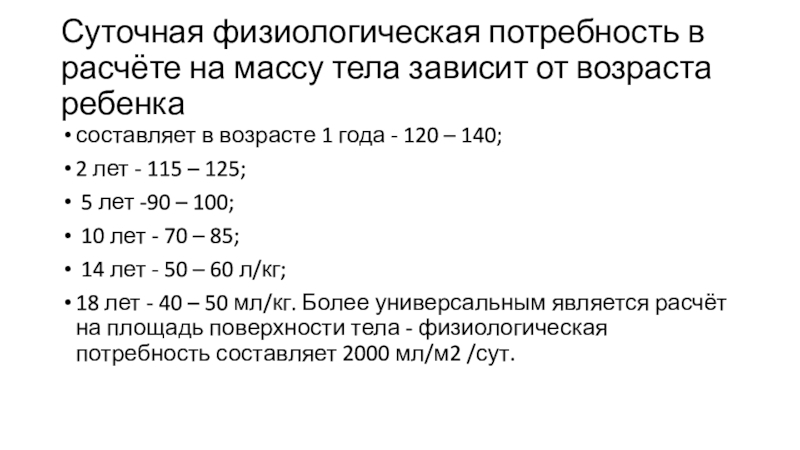

- 38. Суточная физиологическая потребность в расчёте на массу

- 39. К рассчитанной физиологической потребности добавляется по 20

- 40. У детей, несмотря на гипергликемию, обязательно постоянное

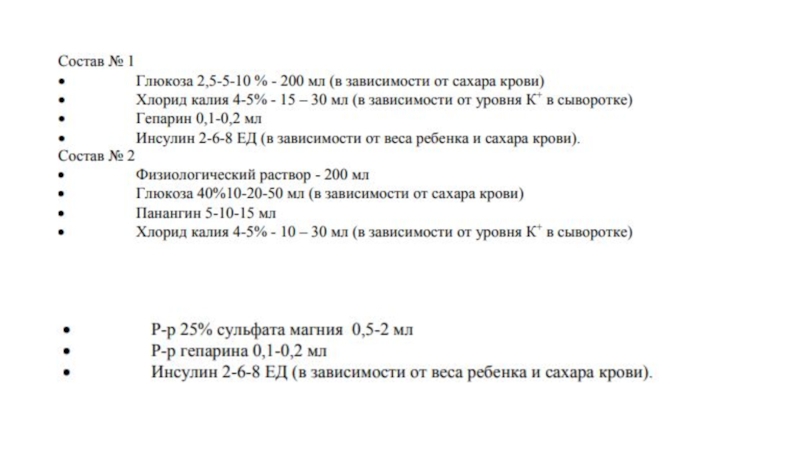

- 41. Чаще всего применяется чередование двух основных составных растворов:

- 42. Слайд 42

- 43. При отсутствии готовых растворов, в зависимости от

- 44. Спасибо за внимание!

- 45. Скачать презентанцию

Паспортная частьФИО: Пол: муж.Возраст: 17 лет.Поступил:.Дом. адрес: г.Казань.Посещает школу №.Диагноз направительного учреждения: СД впервые выявленный.Предварительный диагноз: Сахарный диабет 1 типа впервые выявленный, стадия декомпенсации – диабетический кетоацидоз (2 степень) Заключительный диагноз:

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ

Диагноз: Сахарный диабет 1 типа впервые выявленный

Кетоацидоз средней

степени тяжести

Слайд 2Паспортная часть

ФИО: Пол: муж.

Возраст: 17 лет.

Поступил:.

Дом. адрес: г.Казань.

Посещает школу №.

Диагноз

направительного учреждения: СД впервые выявленный.

Предварительный диагноз: Сахарный диабет 1 типа

впервые выявленный, стадия декомпенсации – диабетический кетоацидоз (2 степень) Заключительный диагноз: Основной: Сахарный диабет 1 типа впервые выявленныйстадия декомпенсации. Осложнения: Диабетический кетоацидоз 2 степени

Слайд 3диагноз:

основное заболевание Сахарный диабет 1 типа впервые выявленный

осложнения основного

заболевания Кетоацидоз средней степени тяжести(стадия декомпенсации)

Клинический диагноз:

Основной: Сахарный диабет I

типа, инсулинзависимый.

Средняя степень тяжести. Стадия декомпенсации.Слайд 4Жалобы

Общую слабость;

Тошноту, рвоту, несвязанную с приемом пищи;

Жажду;

Частое мочеиспускание (до 10

раз в сут);

Похудание на 2 кг в течении последней недели;

Боли

по всему животу тупого характера;Запах ацетона в выдыхаемом воздухе.

Слайд 5Анамнез заболевания (Anamnesis morbi)

Начало заболевания: внезапное

наличие провоцирующих факторов :обильное

употребление сладостей

Развитие и дальнейшее течение заболевания :сниженный ИМТ, полиурия

,полидипсия,гиподинамия, рвотаСлайд 9Клинический диагноз и его обоснование

.

Учитывая:

1) Жалобы на: общую слабость, повышенную

утомляемость, вялость, сонливость, сухость во рту, жажду, кожный зуд в

области ладоней, снижение аппетита, болезненность в области живота, головные боли, запах ацетона изо рта.Слайд 102) Данных анамнеза: Больным себя считает с 17 лет, когда

во время медицинского осмотра был направлен на дополнительное лабораторное обследование

в ГКБ3) Данных объективного обследования: снижение массы тела, сухость кожных покровов, шелушение кожи в области ладоней, учащенное сердебиение (Ps – 120 в минуту).

4) Данных лабораторных методов обследования:

данных лабораторного исследования: гипергликемия (16,0 ммоль/л);

креатининемия (79мг/л), глюкозурия, ацетонурия.

Слайд 11План обследования.

1. Общий анализ крови.

2. Общий анализ мочи.

3. Биохимия крови.

Определение липидов крови, содержание мочевины, креатинина, общего белка, белковых фракций.

4.

Исследование сахарной кривой.5. Рентгенография грудной клетки.

6. ЭКГ.

7. УЗИ

Слайд 12Объективное исследование

Общее состояние больного: тяжелое.

Сознание: спутанное (по шкале ком Глазго

13 баллов – прекома).

Выражение лица: беспокойное.

Глаза: впалые.

Зрачки: одинаковые, реакция на

свет – живая.Поведение ребенка при осмотре: безучастное.

Телосложение: нормостеник. Рост

Кожные покровы: бледные, сухие, эластичные.

Слайд 13I. Сахарный диабет типа 1 (СД1) может манифестировать в любом

возрасте, но наиболее часто — в детском и юношеском

А. Аутоиммунный

сахарный диабет характеризуется гибелью бета-клеток, наличием аутоантител к бета-клеткам, абсолютной инсулиновой недостаточностью, полной инсулинозависимостью, тяжелым течением с тенденцией к кетоацидозу, ассоциацией с генами главного комплекса гистосовместимости (HLA).Слайд 14B. Идиопатический сахарный диабет также протекает с гибелью бета-клеток и

склонностью к кетоацидозу, но без признаков аутоиммунного процесса (специфических аутоантител

и ассоциации с HLA-системой). Эта форма заболевания характерна для пациентов африканского и азиатского происхожденияСлайд 15Функциональный анамнез

Клинические проявления ДКА и ДК – это дегидратация; учащенное,

глубокое, шумное дыхание (Куссмауля); тошнота, рвота, боли в животе, имитирующие

симптоматику «острого живота»; прогрессирующее оглушение сознания вплоть до его потери; лейкоцитоз со сдвигом формулы влево; неспецифическое повышение сывороточной амилазы; лихорадка только при присоединении инфекции.ДС: тяжелое шумное дыхание (дыхание Куссмауля).

Пищ.сист: повышенный аппетит.

Слайд 16Клинические симптомы и диагностика ДКА

По превалированию клинических проявлений можно выделить

3 варианта течения ДКА:

абдоминальный;

кардиоваскулярный;

с превалированием церебральных нарушений.

Слайд 17Абдоминальный синдром в период развития ДКА характеризуется клиникой острого поражения

органов брюшной полости. Развитие абдоминального синдрома, как правило, протекает бурно

и нередко служит поводом для госпитализации с ошибочным диагнозом «острый живот»Коматозные состояния с преимущественно церебральными нарушениями обычно встречаются в случае сочетания острого диабетического кетоацидоза с выраженной гиперосмолярностью. Наличие последней можно заподозрить при гликемии более 25 – 28 ммоль/л.

Слайд 18ДКА является следствием абсолютного дефицита инсулина или состояний, связанных с

относительным дефицитом инсулина при сочетанном повышении уровней контринсулярных гормонов: катехоламинов,

глюкагона, кортизола и гормона роста.Метаболические нарушения характеризуются умеренной гипергликемией, слабым кетозом, но резко выраженным метаболическим ацидозом, обусловленным, главным образом, значительным повышением уровня молочной кислоты (лактата) в сыворотке крови (эксцесс-лактат синдром).

Слайд 19тактика оказания помощи больному СД1 определяется степенью декомпенсации заболевания у

больного. Для определения тяжести декомпенсации СД1 необходимо оценить: жалобы -

полидипсия, полиурия, поллакиурия, похудание, полифагия или анорексия, тошнота, рвота, боли в животе;Слайд 20данные осмотра - состояние сознания (сомнолентность, сопор, кома), рефлексы (кожные,

брюшные, сухожильные, патологические), менингеальные и очаговые неврологические симптомы, степень дегидратации

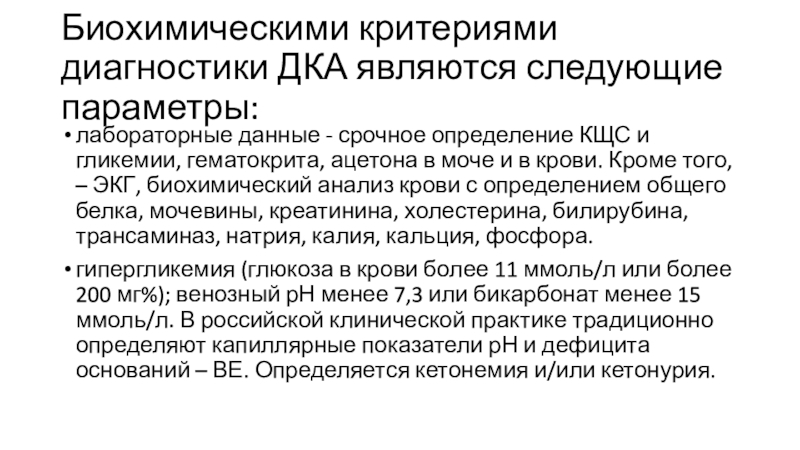

(сухость кожи и слизистых, тургор тканей, истощение подкожно-жирового слоя), запах ацетона изо рта, наличие одышки, сердечно-сосудистые нарушения, абдоминальные симптомы, увеличение печениСлайд 21Биохимическими критериями диагностики ДКА являются следующие параметры:

лабораторные данные - срочное

определение КЩС и гликемии, гематокрита, ацетона в моче и в

крови. Кроме того, – ЭКГ, биохимический анализ крови с определением общего белка, мочевины, креатинина, холестерина, билирубина, трансаминаз, натрия, калия, кальция, фосфора.гипергликемия (глюкоза в крови более 11 ммоль/л или более 200 мг%); венозный рН менее 7,3 или бикарбонат менее 15 ммоль/л. В российской клинической практике традиционно определяют капиллярные показатели рН и дефицита оснований – ВЕ. Определяется кетонемия и/или кетонурия.

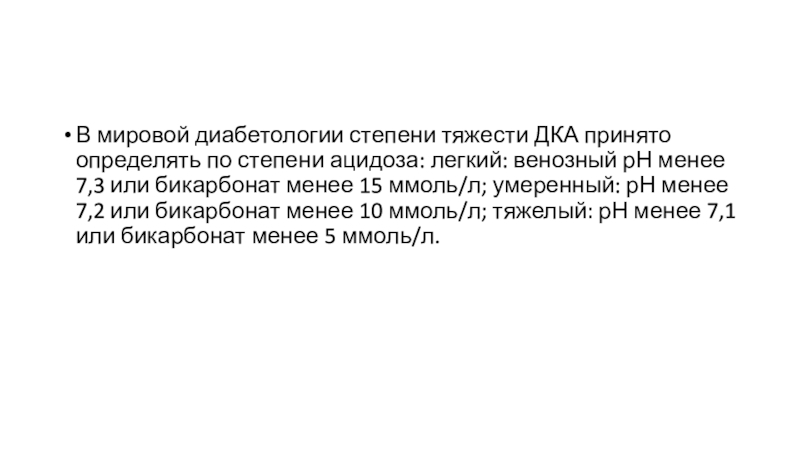

Слайд 23В мировой диабетологии степени тяжести ДКА принято определять по степени

ацидоза: легкий: венозный рН менее 7,3 или бикарбонат менее 15

ммоль/л; умеренный: рН менее 7,2 или бикарбонат менее 10 ммоль/л; тяжелый: рН менее 7,1 или бикарбонат менее 5 ммоль/л.Слайд 24ДКА в своём развитии делится на три стадии или степени

тяжести.

I степень – сомнолентность (сонливость);

II степень – сопор;

III

степень – собственно кома.Слайд 25ДК 2 степени (ДКА средней степени тяжести по критериям ISPAD)

─

сопор, глубокое шумное дыхание (токсическая одышка Куссмауля), выраженные гипорефлексия и

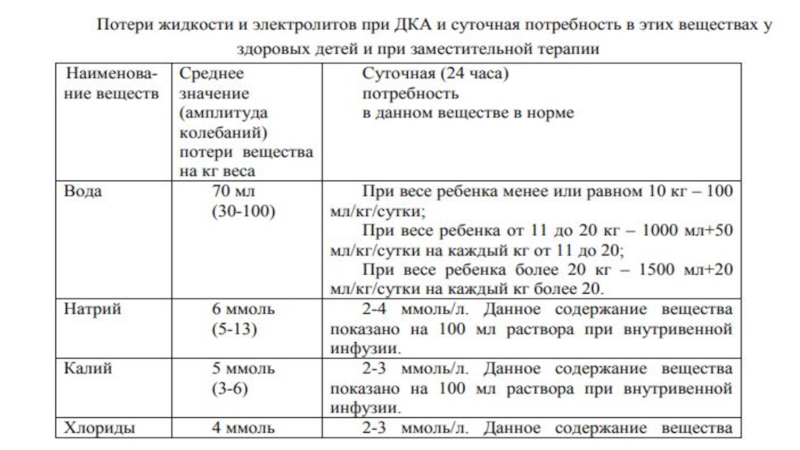

мышечная гипотония, значительная тахикардия, приглушение тонов сердца, артериальная гипотония, многократная рвота, боли в животе, симулирующие острую хирургическую патологию; запах ацетона в выдыхаемом воздухе, ощущаемый на расстоянии; полиурия на этой стадии может отсутствовать из-за быстро развивающейся дегидратации.Слайд 27ДКА характеризуется тяжелым дефицитом воды и электролитов и во внутри-

, и во внеклетрочной средах. Уровень потерь продемонстрирован в таблице

2. В ней даны обобщенные литературные данные.Слайд 28Данные лабораторных и инструментальных методов обседования.

ОАК

Эрит. – 5,5 * 1012 /

л

Hb – 170 г/л

цв. пок. – 0,9

Лейк. – 11,0 *

10 9/ лСОЭ – 7 мм/ч

Сахар – 16,0 ммоль/л (23.00)

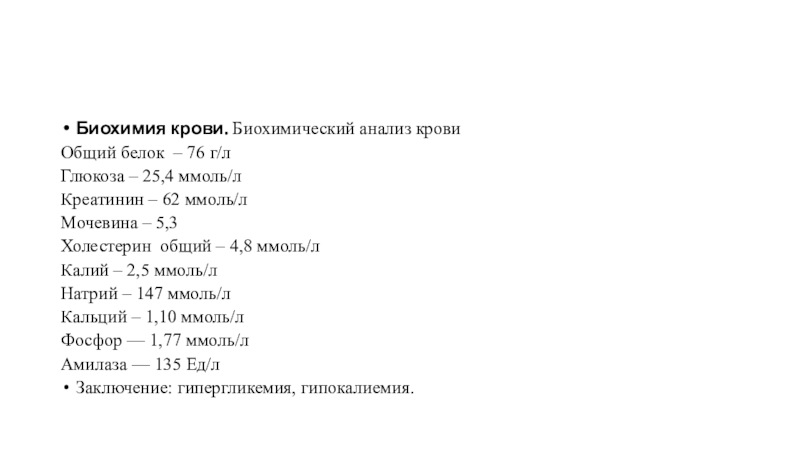

Слайд 29Биохимия крови. Биохимический анализ крови

Общий белок – 76 г/л

Глюкоза –

25,4 ммоль/л

Креатинин – 62 ммоль/л

Мочевина – 5,3

Холестерин общий – 4,8 ммоль/л

Калий – 2,5

ммоль/лНатрий – 147 ммоль/л

Кальций – 1,10 ммоль/л

Фосфор — 1,77 ммоль/л

Амилаза — 135 Ед/л

Заключение: гипергликемия, гипокалиемия.

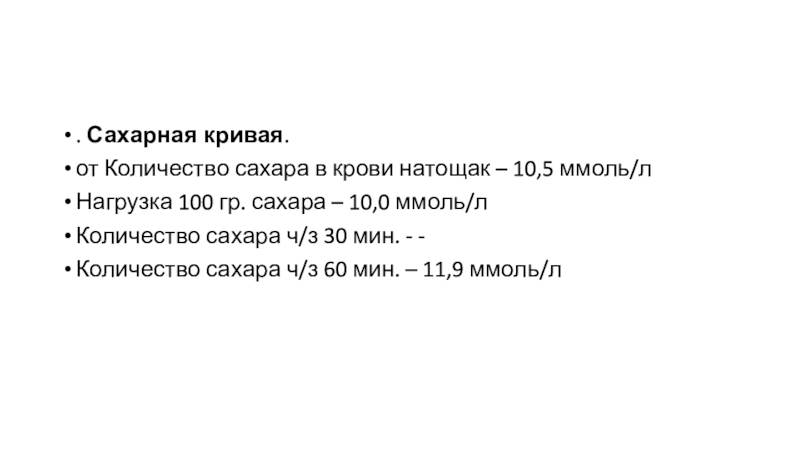

Слайд 30. Сахарная кривая.

от Количество сахара в крови натощак – 10,5 ммоль/л

Нагрузка

100 гр. сахара – 10,0 ммоль/л

Количество сахара ч/з 30 мин.

- -Количество сахара ч/з 60 мин. – 11,9 ммоль/л

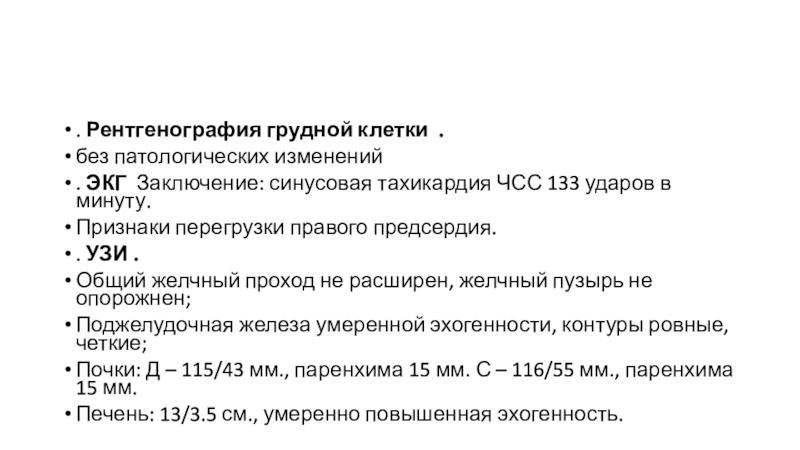

Слайд 31. Рентгенография грудной клетки .

без патологических изменений

. ЭКГ Заключение: синусовая тахикардия ЧСС

133 ударов в минуту.

Признаки перегрузки правого предсердия.

. УЗИ .

Общий желчный проход

не расширен, желчный пузырь не опорожнен;Поджелудочная железа умеренной эхогенности, контуры ровные, четкие;

Почки: Д – 115/43 мм., паренхима 15 мм. С – 116/55 мм., паренхима 15 мм.

Печень: 13/3.5 см., умеренно повышенная эхогенность.

Слайд 33Упрощенно метод восполнения жидкости при ДКА трактуется так: при весе

ребенка менее 10 кг – 4 мл/кг/час; при весе ребенка

11-20 кг - 40 мл+2 мл/кг/час для каждого кг между 11 и 20 кг; при весе ребенка более 20 кг – 60+1 мл/кг/час для каждого кг более 20.Слайд 35. Органы пищеварения и брюшной полости:

Аппетит- избирательный,

особенности вкуса -

диспепсические

явления-рвота

Полость рта: слизистая губ, рта, зева в норме. Язык: влажный

есть белый налетЗубы: постоянные формула соответствует возрасту

Живот вздутый симметричный - состояние пупка втянут наличие диастаза прямых мышц живота, грыжевые выпячивания, видимые перистальтические движения кишечника отсутствуют

Слайд 36Стратегические цели, которые необходимо достичь в процессе лечения ДКА, и

их приоритет:

1. ликвидация дегидратации и гиповолемии;

2. ликвидация ацидоза;

3.

нормализация электролитного состава сыворотки крови; 4. снижение гликемии и удержание её на оптимальном (безопасном) уровне;

5. предупреждение развития или лечение осложнений;

6. лечение сопутствующих заболеваний.

Слайд 37При составлении плана инфузионной терапии следует:

1. Определить суточный объём вводимой

жидкости;

2. Определить состав инфузионных сред;

3. Составить почасовой режим

введения инфузионных растворов; 4. Определить способ введения инсулина: 4.1.с помощью шприцевого дозатора; 4.2.в инфузионной среде. 4.3.микроструйное болюсное введение каждые 1 – 2 часа;5. Определить примерные почасовые дозы инсулина (вероятнее всего в процессе лечения потребуется их коррекция).

6. Решить вопрос о необходимости назначения дополнительных медикаментозных средств (сердечные, мочегонные, гормоны, антикоагулянты, антибиотики, витамины)

Слайд 38Суточная физиологическая потребность в расчёте на массу тела зависит от

возраста ребенка

составляет в возрасте 1 года - 120 – 140;

2 лет - 115 – 125;

5 лет -90 – 100;

10 лет - 70 – 85;

14 лет - 50 – 60 л/кг;

18 лет - 40 – 50 мл/кг. Более универсальным является расчёт на площадь поверхности тела - физиологическая потребность составляет 2000 мл/м2 /сут.

Слайд 39К рассчитанной физиологической потребности добавляется по 20 – 50 мл/кг/сут.

в зависимости от степени дегидратации и учитываются продолжающиеся потери. Основными

инфузионными растворами являются кристаллоиды. Коллоидные среды применяются исключительно по показаниям.Слайд 40У детей, несмотря на гипергликемию, обязательно постоянное использование глюкозосодержащих растворов

в сочетании с солевыми (физиологический раствор, раствор Рингера и т.п.).

Постоянное введение глюкозы необходимо для профилактики резкого снижения гликемии и ОГМ на фоне лечения, а также в качестве антилактацидемического средства. Концентрация глюкозы в растворе зависит от уровня гликемии: 2,5% - при сахаре крови более 25 ммоль/л; 5% - при сахаре крови 14-25 ммоль/л; 7,5-10% при сахаре крови ниже 14 ммоль/л.Слайд 43При отсутствии готовых растворов, в зависимости от объёма 40% раствора

глюкозы, добавляемого в физиологический раствор, её концентрация в общем составе

может быть от 2,5 до 10 (и более)%. Предпочтительнее использовать небольшие разовые объёмы инфузионных растворов. Это позволяет более оперативно реагировать на изменяющуюся в процессе лечения клиническую и лабораторную ситуацию.Рекомендуется исследование гликемии не реже, чем каждый час до улучшения состояния (как правило, это первые 6-8 часов лечения) и затем каждые 2 –3 часа. Контроль КЩС крови и электролитов - каждые 3-6 часов. Биохимический анализ крови - каждые 6 часов, а при возникновении гипокалиемии через 2 – 3 часа.