Слайд 1Лекция

Тема: Вводная. Принцип работы ядерного реактора

Цели и задачи дисциплины.

Деление ядер

тяжелых элементов. Получение энергии деления.

Особенности реакции деления.

Литература:

Мерзликин Г.Я. Основы теории

реакторов Учеб. пособие. – Севастополь: СНИЯЭиП, 2011 – 452 с.

Дементьев Б. А. Ядерные энергетические реакторы. Г.: Энергоиздат, 1984.

Слайд 3Характеристики атома:

а) Все атомы состоят из положительно заряженного ядра и

обращающихся вокруг него отрицательно заряженных частиц - электронов.

б) Электрический заряд

электрона qe= -1,6022 .10-19 Кл - наименьший электрический заряд.

в) Атомный номер элемента z - это суммарное количество электронов в атоме.

г) Устойчивый атом любого химического элемента электронейтрален, отрицательный заряд электронных оболочек в атоме нейтрализуется равным по величине положительным зарядом ядра. Атомный номер химического элемента - это положительный заряд ядра его атома, выраженный в зарядах электрона.

д) Масса покоя одиночного электрона mе=9,1095.10-28 г (5,486.10-4 а.е.м.) Практически вся масса атома сосредоточена в его ядре.

е) Размеры ядра можно оценить по полуэмпирической формуле:

RЯ 1,21.10-13 А1/3, см

где А, а.е.м. - атомная масса элемента.

Слайд 4Ядро атома состоит из частиц, называемых нуклонами.

Известно два типа

нуклонов - протоны и нейтроны.

Протоны - нуклоны массой 1

а.е.м. с положительным зарядом, равным единице, то есть элементарному заряду электрона.

Нейтроны - электронейтральные нуклоны массой 1 а.е.м.

Масса ядра равна A, заряд ядра - z, массы протона и нейтрона практически равны.

Ядро электронейтрального устойчивого атома состоит из z протонов и (A - z) нейтронов. Атомный номер элемента z - это число протонов в ядре атома.

Нуклоны в ядре атома подвержены действию гравитационных сил и кулоновских сил.

Наличие в природе множества устойчивых ядер приводит к выводу о существовании между нуклонами ядра более мощных, чем кулоновы, ядерных сил притяжения, которые, преодолевая кулоновское отталкивание протонов, стягивают нуклоны в устойчивую структуру - ядро.

Первое свойство ядерных сил (в отличие от кулоновых, гравитационных и других) - короткодействие: ядерные силы действуют только на малых расстояниях, сравнимых по величине с размерами самих нуклонов.

Слайд 5Второе свойство ядерных сил – насыщение: любой нуклон ядра взаимодействует

не со всеми другими нуклонами, а лишь с непосредственными соседями.

Третье

свойство ядерных сил - их равнодействие: два протона, два нейтрона или протон с нейтроном взаимодействуют одинаково.

Любое ядро считается индивидуализированным, если известны две его основные характеристики - число протонов z и массовое число A, поскольку разница (A - z) определяет число нейтронов в ядре.

Индивидуализированные ядра атомов принято называть нуклидами.

Нуклиды с одинаковым z (числом протонов) называют изотопами. Например, 233U, 234U, 235U, 236U, 238U, 239U - все это изотопы урана, который в Периодической Системе элементов имеет порядковый номер z = 92.

Изотопы любого химического элемента имеют равное число протонов, но различные числа нейтронов.

Нуклиды равной массы (A), но с различными зарядами z называют изобарами.

Изобары, в отличие от изотопов, - нуклиды различных химических элементов.

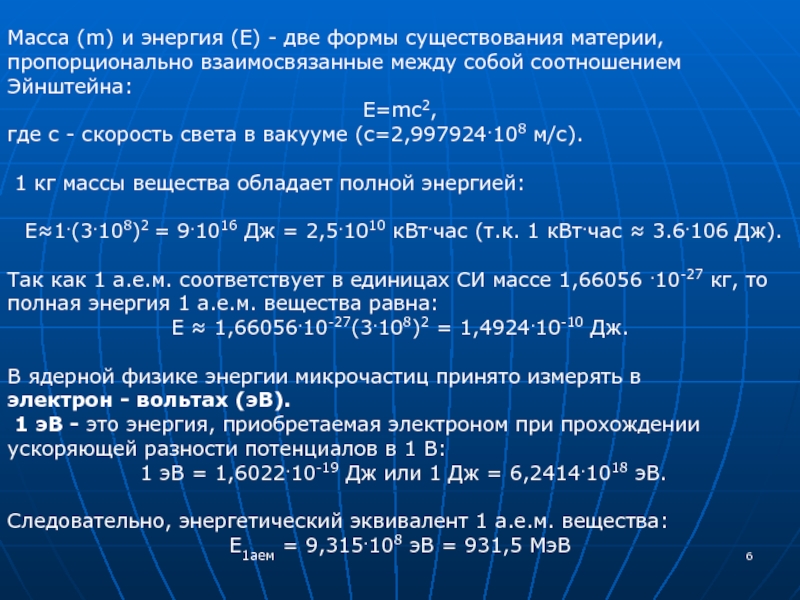

Слайд 6Масса (m) и энергия (Е) - две формы существования материи,

пропорционально взаимосвязанные между собой соотношением Эйнштейна:

Е=mc2,

где с - скорость

света в вакууме (с=2,997924.108 м/с).

1 кг массы вещества обладает полной энергией:

Е1.(3.108)2 = 9.1016 Дж = 2,5.1010 кВт.час (т.к. 1 кВт.час 3.6.106 Дж).

Так как 1 а.е.м. соответствует в единицах СИ массе 1,66056 .10-27 кг, то полная энергия 1 а.е.м. вещества равна:

Е 1,66056.10-27(3.108)2 = 1,4924.10-10 Дж.

В ядерной физике энергии микрочастиц принято измерять в

электрон - вольтах (эВ).

1 эВ - это энергия, приобретаемая электроном при прохождении ускоряющей разности потенциалов в 1 В:

1 эВ = 1,6022.10-19 Дж или 1 Дж = 6,2414.1018 эВ.

Следовательно, энергетический эквивалент 1 а.е.м. вещества:

Е1аем = 9,315.108 эВ = 931,5 МэВ

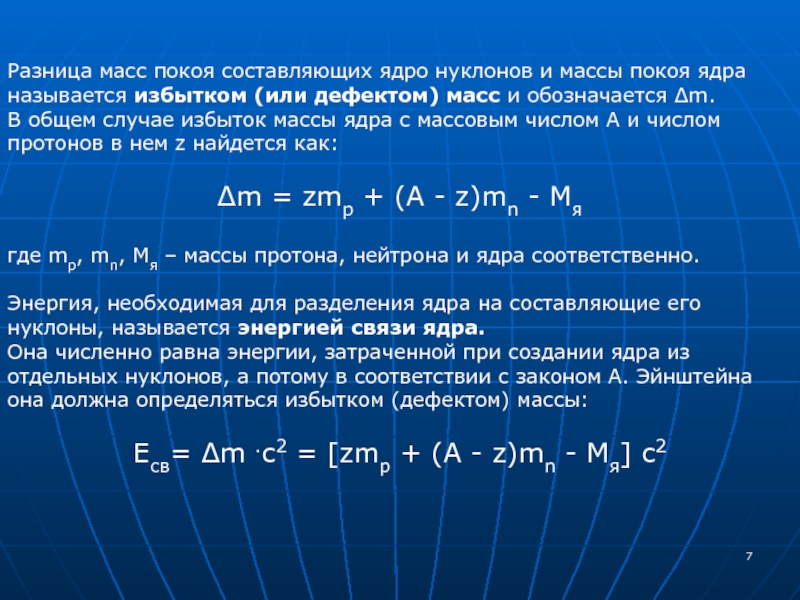

Слайд 7Разница масс покоя составляющих ядро нуклонов и массы покоя ядра

называется избытком (или дефектом) масс и обозначается m.

В общем случае

избыток массы ядра с массовым числом A и числом протонов в нем z найдется как:

m = zmp + (A - z)mn - Mя

где mp, mn, Mя – массы протона, нейтрона и ядра соответственно.

Энергия, необходимая для разделения ядра на составляющие его нуклоны, называется энергией связи ядра.

Она численно равна энергии, затраченной при создании ядра из отдельных нуклонов, а потому в соответствии с законом А. Эйнштейна она должна определяться избытком (дефектом) массы:

Есв= m .c2 = [zmp + (A - z)mn - Mя] с2

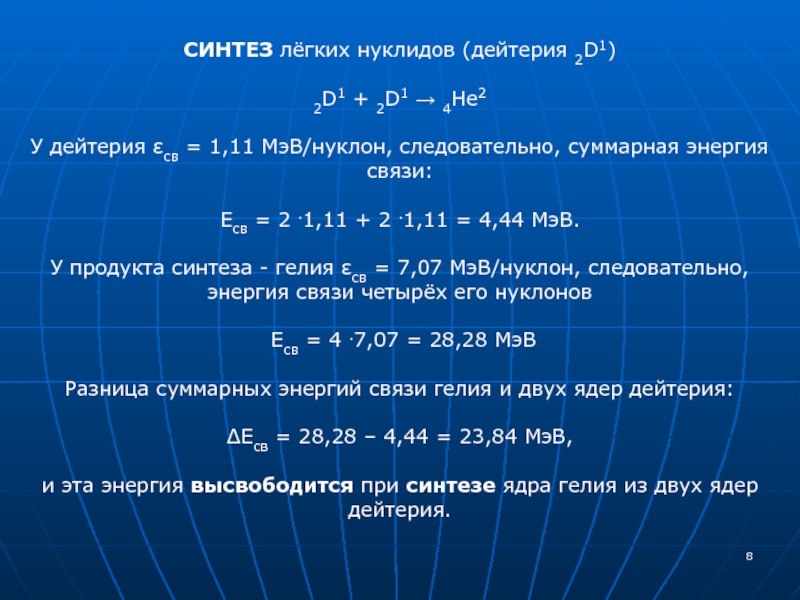

Слайд 8СИНТЕЗ лёгких нуклидов (дейтерия 2D1)

2D1 + 2D1 4He2

У дейтерия

св = 1,11 МэВ/нуклон, следовательно, суммарная энергия связи:

Есв = 2

.1,11 + 2 .1,11 = 4,44 МэВ.

У продукта синтеза - гелия св = 7,07 МэВ/нуклон, следовательно, энергия связи четырёх его нуклонов

Есв = 4 .7,07 = 28,28 МэВ

Разница суммарных энергий связи гелия и двух ядер дейтерия:

Есв = 28,28 – 4,44 = 23,84 МэВ,

и эта энергия высвободится при синтезе ядра гелия из двух ядер дейтерия.

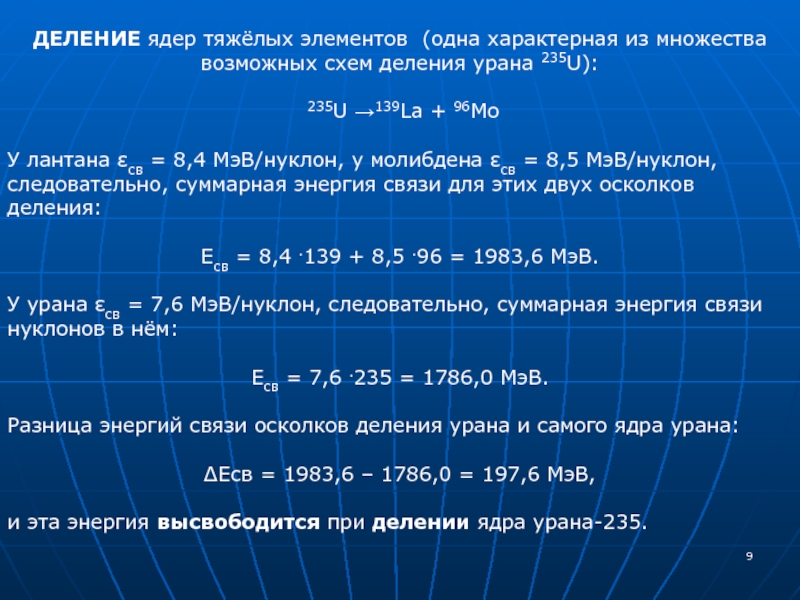

Слайд 9ДЕЛЕНИЕ ядер тяжёлых элементов (одна характерная из множества возможных схем

деления урана 235U):

235U 139La + 96Mo

У лантана св =

8,4 МэВ/нуклон, у молибдена св = 8,5 МэВ/нуклон, следовательно, суммарная энергия связи для этих двух осколков деления:

Есв = 8,4 .139 + 8,5 .96 = 1983,6 МэВ.

У урана св = 7,6 МэВ/нуклон, следовательно, суммарная энергия связи нуклонов в нём:

Есв = 7,6 .235 = 1786,0 МэВ.

Разница энергий связи осколков деления урана и самого ядра урана:

Eсв = 1983,6 – 1786,0 = 197,6 МэВ,

и эта энергия высвободится при делении ядра урана-235.

Слайд 10Устойчивость нуклидов (то есть их способность к длительному существованию без

изменений структуры и характеристик) определяется их массой A и зарядом

z и зависит от величины параметра (A-z)/z, т.e. от соотношения чисел нейтронов и протонов в ядре.

Диаграмма устойчивости свидетельствует о том, что:

а) в ядрах лёгких элементов (с атомной массой до 20 а.е.м.) нейтронно-протонное отношение приблизительно равно 1, то есть в лёгких устойчивых ядрах содержится приблизительно одинаковое число протонов и нейтронов;

б) с дальнейшим ростом атомной массы нуклидов А диапазон устойчивости смещается в область больших нейтронно-протонных отношений, которые достигают при больших значениях А величины 1,65.

Т.е. из этого следует важный практический вывод:

при делении тяжёлых ядер образующиеся осколки деления будут наверняка неустойчивы (то есть радиоактивны) по причине их пересыщенности избыточными для их устойчивости нейтронами.

Для того, чтобы образовавшийся при делении осколок стал устойчивым он должен испустить из своего состава избыточные для его устойчивости нейтроны.

Испускание свободных нейтронов при делении тяжёлых ядер, имеющее решающее значение для осуществления самоподдерживающейся цепной ядерной реакции деления, обусловлено именно этим фактом.

Слайд 11Ядерной реакцией принято называть процесс и результат взаимодействия ядер с

различными ядерными частицами (альфа-, бета-частицами, протонами, нейтронами, гамма-квантами и т.д.).

Нейтронные

реакции - это процесс и результат взаимодействия нейтронов с атомными ядрами.

Нейтроны, входящие в состав атомных ядер, называют связанными, в отличие от нейтронов, перемещающихся в объёме среды вне ядер атомов, которые называют свободными.

Именно свободные нейтроны, сталкиваясь в процессе своего пространственного перемещения с ядрами атомов среды и взаимодействуя с последними, вызывают различного рода нейтронные реакции.

Легкая осуществимость нейтронных реакций обусловлена электронейтральностью нейтронов, благодаря которой они имеют возможность легко преодолевать энергетический барьер электростатического поля заряженного ядра, попадать в сферу действия его ядерного притяжения и взаимодействовать с нуклонами ядра, вызывая его кардинальную перестройку.

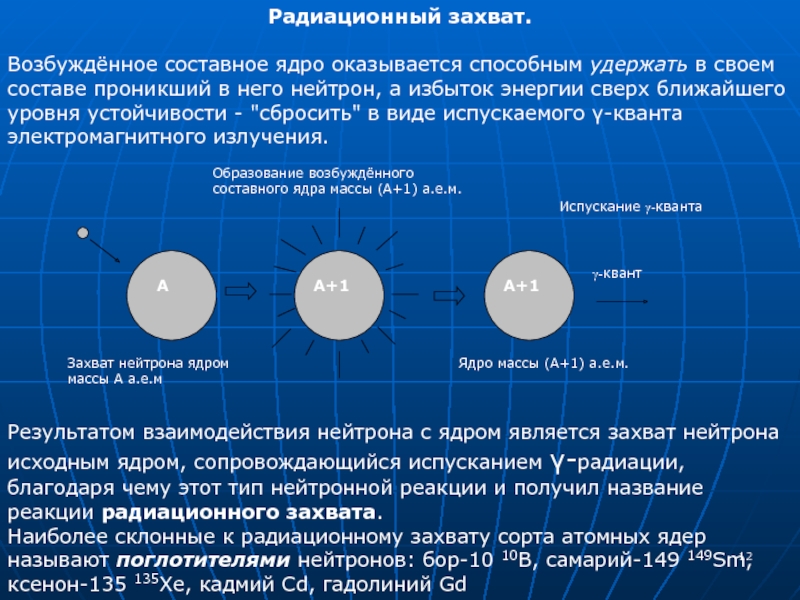

Слайд 12Радиационный захват.

Возбуждённое составное ядро оказывается способным удержать в своем составе

проникший в него нейтрон, а избыток энергии сверх ближайшего уровня

устойчивости - "сбросить" в виде испускаемого -кванта электромагнитного излучения.

Результатом взаимодействия нейтрона с ядром является захват нейтрона исходным ядром, сопровождающийся испусканием -радиации, благодаря чему этот тип нейтронной реакции и получил название реакции радиационного захвата.

Наиболее склонные к радиационному захвату сорта атомных ядер называют поглотителями нейтронов: бор-10 10B, самарий-149 149Sm, ксенон-135 135Xe, кадмий Cd, гадолиний Gd

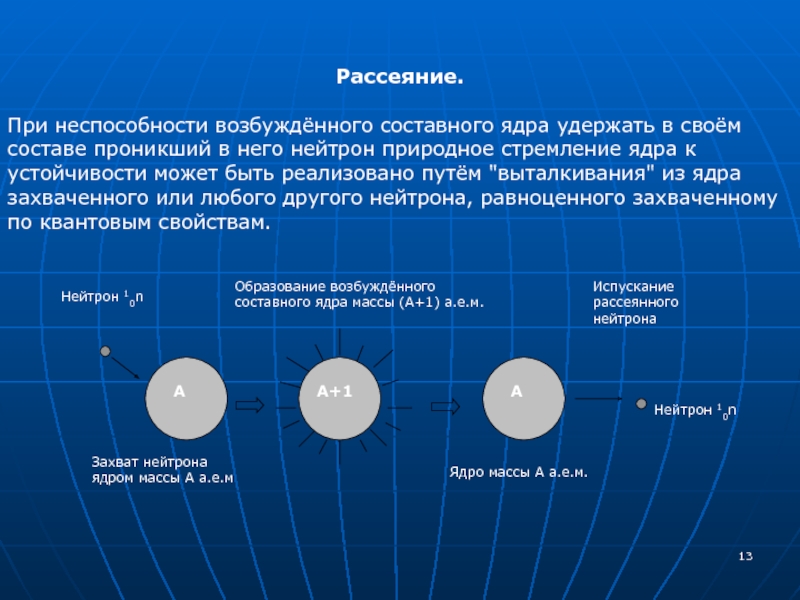

Слайд 13Рассеяние.

При неспособности возбуждённого составного ядра удержать в своём составе проникший

в него нейтрон природное стремление ядра к устойчивости может быть

реализовано путём "выталкивания" из ядра захваченного или любого другого нейтрона, равноценного захваченному по квантовым свойствам.

Слайд 14

До, и после взаимодействия нейтрона с ядром имеются свободный нейтрон

и одно и то же ядро, результатом такого взаимодействия является

то, что кинетические энергии исходного и испущенного нейтронов неодинаковы, и направления движения исходного и испускаемого нейтронов также неодинаковы.

По аналогии с механическими рассеяниями нейтронные реакции подобного типа называют реакциями рассеяния.

В тепловом реакторе за счёт реакций рассеяния идёт процесс уменьшения кинетической энергии нейтронов при их перемещении в среде активной зоны - замедление. Ядра - хорошие рассеиватели нейтронов, оказываются и хорошими замедлителями: водород (1Н), дейтерий (2D), бериллий (9Be), углерод (12С), кислород (16О), цирконий (91Zr).

Слайд 15Реакция деления.

Третий способ выхода возбуждённого составного ядра в более устойчивое

образование - деление его на две, три (или даже более)

протонно-нейтронных комбинации, называемых осколками деления.

К делению склонны далеко не все известные ядра, а лишь некоторые ядра тяжёлых элементов: 233U, 235U, 239Pu, 241Pu...

Наиболее важным является уран-235 235U - основное топливо большинства существующих ядерных реакторов. Уран-235 делится нейтронами любых кинетических энергий.

Другим по значимости делящимся нуклидом является плутоний-239 - вторичное топливо в урановых реакторах, воспроизводящееся в процессе их работы. Плутоний-239 делится нейтронами любых кинетических энергий.

Третьим по значению делящимся нуклидом является изотоп урана - уран-238 238U. Деление урана-238 имеет пороговый характер: для инициации деления ядер 238U годны не любые нейтроны, а лишь нейтроны с энергиями выше Еп=1,1 МэВ (энергетический порог деления урана-238).

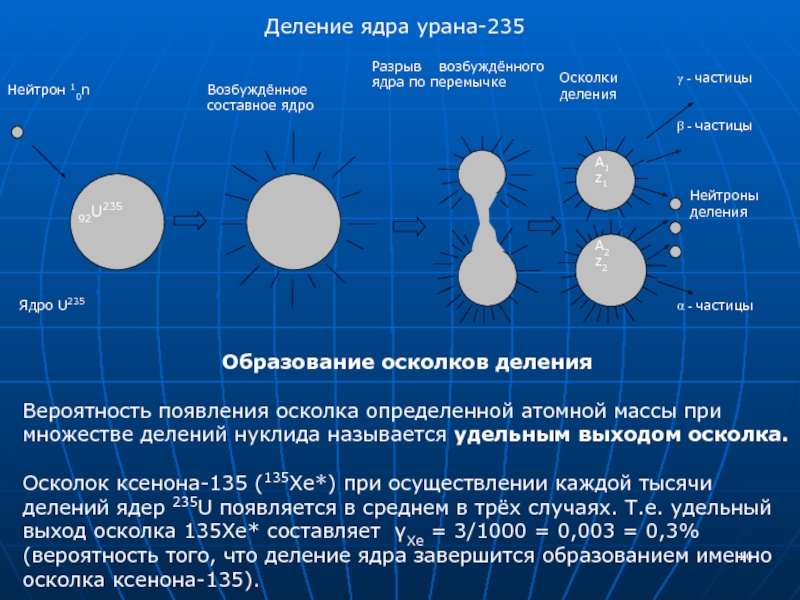

Слайд 16Деление ядра урана-235

Образование осколков деления

Вероятность появления осколка определенной атомной

массы при множестве делений нуклида называется удельным выходом осколка.

Осколок

ксенона-135 (135Xe*) при осуществлении каждой тысячи делений ядер 235U появляется в среднем в трёх случаях. Т.е. удельный выход осколка 135Xe* составляет Xe = 3/1000 = 0,003 = 0,3%

(вероятность того, что деление ядра завершится образованием именно осколка ксенона-135).

Слайд 17Роль осколков деления

Генерируемые при делении осколки деления обладают высокими кинетическими

энергиями. Передавая при столкновениях с атомами среды свою кинетическую энергию,

осколки деления тем самым повышают средний уровень кинетической энергии атомов и молекул, что в соответствии представлениями кинетической теории воспринимается нами как повышение температуры топливной композиции или как тепловыделение в ней.

Большая часть тепла в реакторе образуется именно таким путём!

Слайд 18Образование нейтронов деления.

Ключевым физическим явлением, сопровождающим процесс деления ядер, является

испускание возбуждёнными осколками деления вторичных быстрых нейтронов, называемых мгновенными нейтронами.

Благодаря этому при делении тяжёлых ядер появляются новые свободные нейтроны, которые могут взаимодействовать с другими делящимися ядрами в топливе и вызывать их деления, сопровождаемые испусканием новых нейтронов деления и т.д.

Среднее число нейтронов деления, испускаемых в одном акте деления, есть физическая константа делящегося нуклида и обозначена .

При делении под действием тепловых нейтронов:

- для урана-235 5 = 2,416,

- для плутония-239 9 = 2,862,

- для плутония-241 1 = 2,938 и т.д.

Факт, что для всех делящихся нуклидов > 1, создает предпосылку к осуществимости цепной нейтронной реакции деления. Для реализации самоподдерживающейся цепной реакции деления необходимо создать условия, чтобы один из получаемых в акте деления нейтронов обязательно вызывал следующее деление другого ядра, а остальные ( - 1) нейтронов исключались из процесса деления ядер (в противном случае интенсивность делений во времени будет лавинообразно нарастать - атомная бомба).

Слайд 19Радиоактивность осколков деления.

Установлено около 600 типов осколков деления и

все они рождаются сильно возбуждёнными и продолжают "сбрасывать" избыточную энергию.

Этот

сброс осуществляется путём испускания осколками альфа-, бета- и гамма- радиоактивного излучения.

Т.о., в работающем ядерном реакторе идёт не только процесс накопления радиоактивных осколков, но и процесс непрерывной их трансформации.

Поэтому радиоактивные излучения не только сопровождают реакцию деления в работающем реакторе, но и длительное время испускаются в его активной зоне после его останова.

Во-первых, этот фактор порождает особый вид физической опасности - опасности облучения персонала, кратко именуемой радиационной опасностью. Это вынуждает конструкторов реакторной установки окружать её биологической защитой и принимать ряд других мер по исключению возможности опасного облучения людей и радиоактивного загрязнения окружающей среды.

Во-вторых, после останова реактора все виды радиоактивного излучения продолжают взаимодействие с материалами активной зоны и передают свою кинетическую энергию атомам среды, т.е. в реакторе после его останова имеет место остаточное тепловыделение.

Возникает необходимость длительного расхолаживания активной зоны реактора после его останова с целью снятия остаточных тепловыделений.

Слайд 20Позитивчик!

В радиоактивных превращениях осколков деления есть позитивный аспект, которому ядерные

реакторы буквально обязаны своим существованием.

Из большого множества осколков деления

есть около 60 типов таких, которые после первого -распада становятся нейтроноактивными, способными испускать так называемые запаздывающие нейтроны.

Запаздывающих нейтронов в реакторе испускается сравнительно немного (приблизительно 0,6% от общего числа генерируемых нейтронов), однако именно благодаря их существованию возможно безопасное управление ядерным реактором.

Слайд 21Высвобождение энергии при делении.

Величина высвобождаемой при делении ядра энергии прямо

пропорциональна величине дефекта масс, причём коэффициентом пропорциональности в этой взаимосвязи

является квадрат скорости света в вакууме

E = mс2

При делении ядра избыток (дефект) масс определяется как разница сумм масс покоя исходных продуктов реакции деления (т.е. ядра и нейтрона) и результирующих продуктов деления ядра (осколков деления, нейтронов деления и остальных микрочастиц, испускаемых как в процессе деления, так и после него).

Спектроскопический анализ позволил установить большинство продуктов деления и их удельные выходы. На этой основе при различных результатах деления ядер урана-235 рассчитана средняя величина высвобождаемой в одиночном делении энергии:

mc2 = 200 МэВ

Энергия деления рассеивается из микрообъёма, где произошло деление ядра, через посредство различных материальных носителей: осколков деления, нейтронов деления, - и -частицами, -квантами и даже нейтрино и антинейтрино.

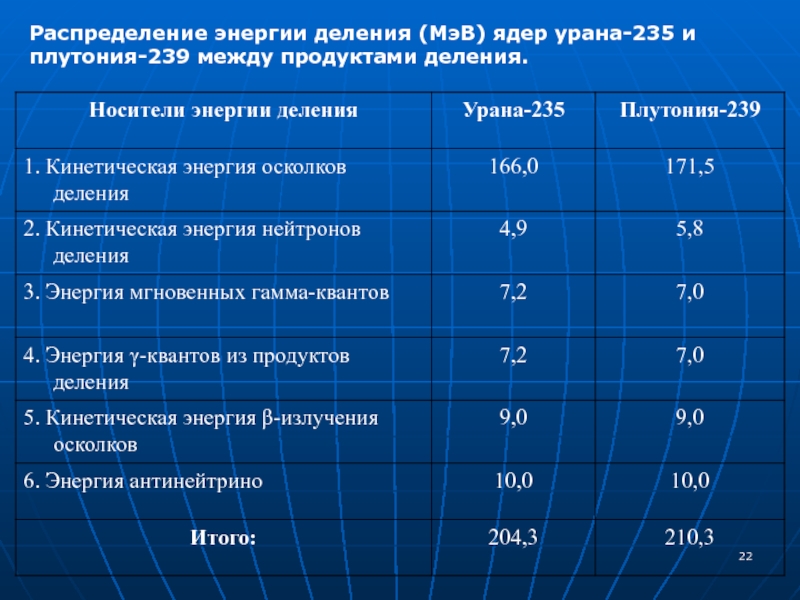

Слайд 22Распределение энергии деления (МэВ) ядер урана-235 и плутония-239 между продуктами

деления.

Слайд 23Временное распределение энергии деления

Первые три составляющие обращаются в тепло за

время менее 0,1 с и называются мгновенными источниками тепловыделения.

- и

-излучения продуктов деления испускаются возбужденными осколками с различными по величине периодами полураспада (от нескольких долей секунды до нескольких десятков суток) и называется остаточным тепловыделением.

Мощность остаточного тепловыделения в реакторе после его останова снижается за первую минуту - на 30-35%, по истечении первого часа стоянки реактора она составляет примерно 30% от мощности, на которой реактор работал до останова, а после первых суток стоянки - примерно 25 %.

Слайд 24Пространственное распределение энергии деления.

Топливная таблетка, в составе которой находятся делящиеся

нуклиды, содержится в герметичных оболочках твэлов, препятствующих выходу образующихся осколков

деления в охлаждающий их теплоноситель.

Осколки деления в герметичных твэлах не выходят в теплоноситель, и кинетические энергии осколков и слабопроникающих -частиц обращаются в тепло внутри твэлов. Считается, что внутри твэлов обращается в тепло приблизительно 90% всей энергии деления (то есть ~ 180 МэВ).

Энергии нейтронов деления и -излучения трансформируются в тепло внутри твэлов лишь частично: проникающая способность нейтронов и -излучения порождает унос большей части их начальной кинетической энергии от мест их рождения.

Доля энергии деления, получаемой в виде тепла вне твэлов в активной зоне реактора зависит от его типа и устройства и лежит в пределах (6 9)% от полной энергии деления.

Например, у ВВЭР-1000 эта величина приблизительно равна 8,3%, а у РБМК-1000 - около 7%.

Слайд 25Тепловая мощность реактора прямо пропорциональна интенсивности реакции деления в его

активной зоне.

Для того, чтобы реактор работал на постоянном уровне мощности,

необходимо создать в нём такие условия, чтобы реакция деления в его активной зоне протекала с неизменной средней скоростью во времени. Для увеличения (уменьшения) мощности реактора нужно найти способы соответственного увеличения (или уменьшения) скорости реакции деления.

В этом - основной смысл управления мощностью ядерного реактора!

Тепловая мощность реактора и распределение тепловыделения в его активной зоне связаны прямой пропорциональной зависимостью с распределением скорости реакции деления по объёму топливной композиции активной зоны реактора.

Скорость реакции деления должна быть связана с количеством свободных нейтронов в среде активной зоны, так как именно они (свободные нейтроны) вызывают реакции деления, радиационного захвата, рассеяния и другие нейтронные реакции.

ВЫВОД: скорость реакции деления, энерговыделение в активной зоне и тепловая мощность реактора явно должны быть связаны с характеристиками нейтронного поля в его объёме.