Разделы презентаций

- Разное

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Геометрия

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

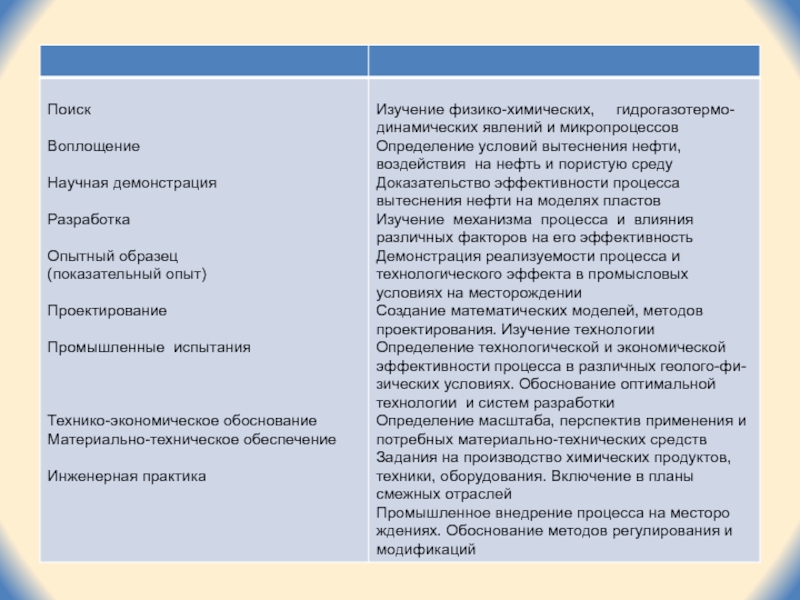

Методы увеличения углеводородоотдачи

Содержание

- 1. Методы увеличения углеводородоотдачи

- 2. Стадии разработки нефтяных месторождений Методы воздействия на

- 3. Эффективность извлечения нефти из нефтеносных пластов современными,

- 4. Трудноизвлекаемые запасы нефти (ТИЗ) — это запасы,

- 5. направлены на увеличение конечного коэффициента нефтеизвлечения (КИН),

- 6. Коэффициент извлечения нефтиНачальные извлекаемые запасы нефти равны

- 7. Коэффициент вытеснения ηвт определяют в лабораторных условиях.

- 8. Остаточные запасы нефтиОстаточные запасы нефти, сконцентрированные в

- 9. Капиллярные явления При наличии в пористой среде несмешивающихся

- 10. Вязкость и плотность жидкостейВязкость нефти в пластовых

- 11. Слайд 11

- 12. Продвижение фронта вытеснения в однородной модели пласта

- 13. Смачиваемость пористой средыгде нт – энергия поверхности

- 14. Слайд 14

- 15. Неоднородность нефтеносного пласта Реальные нефтеносные пласты характеризуются макронеоднородностью

- 16. В микронеоднородной пористой среде нефть вытесняется водой

- 17. Слайд 17

- 18. У гидрофобной поверхности крупных пор пленка нефти

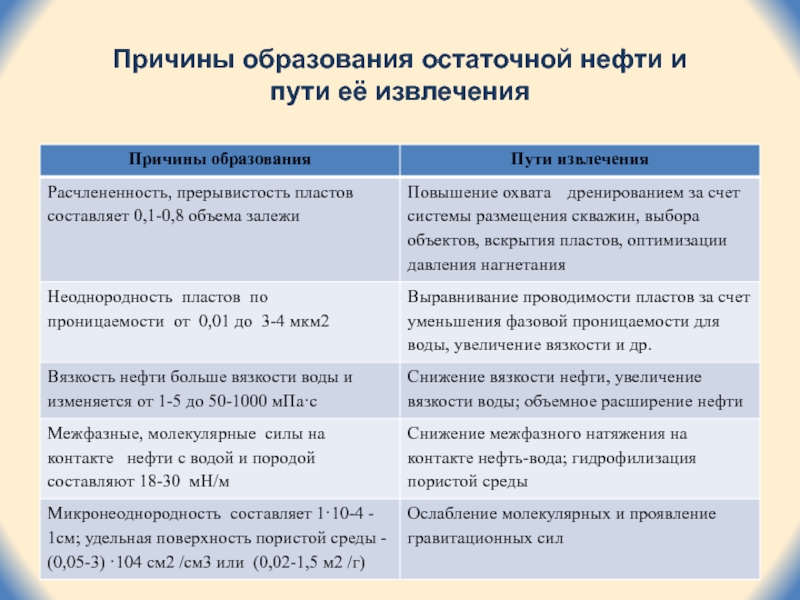

- 19. Причины образования остаточной нефти и пути её извлечения

- 20. Цель применения МУНЦелью для методов увеличения нефтеотдачи

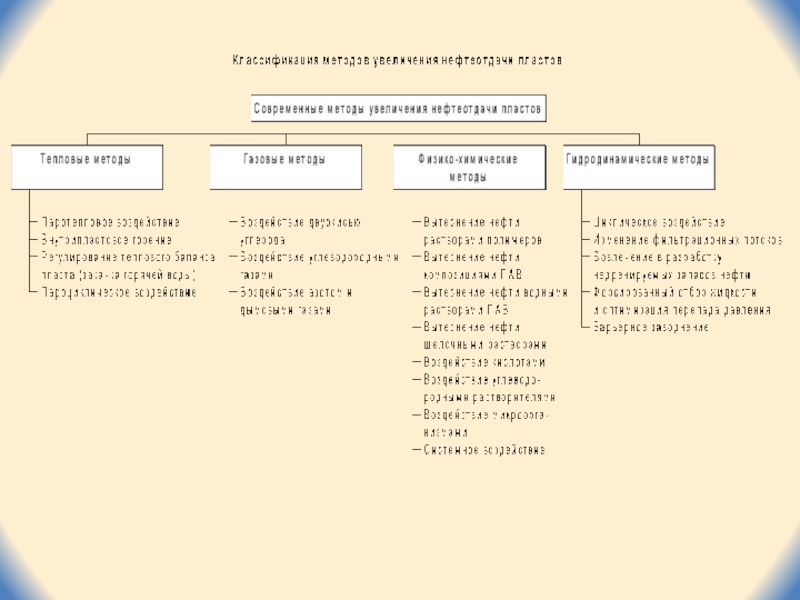

- 21. Слайд 21

- 22. Методы увеличения дебита скважин Объединять их с

- 23. Слайд 23

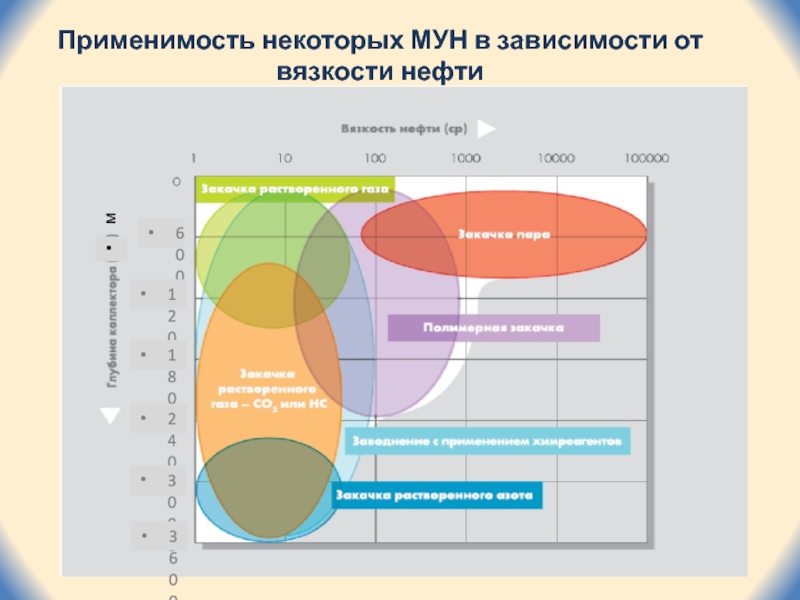

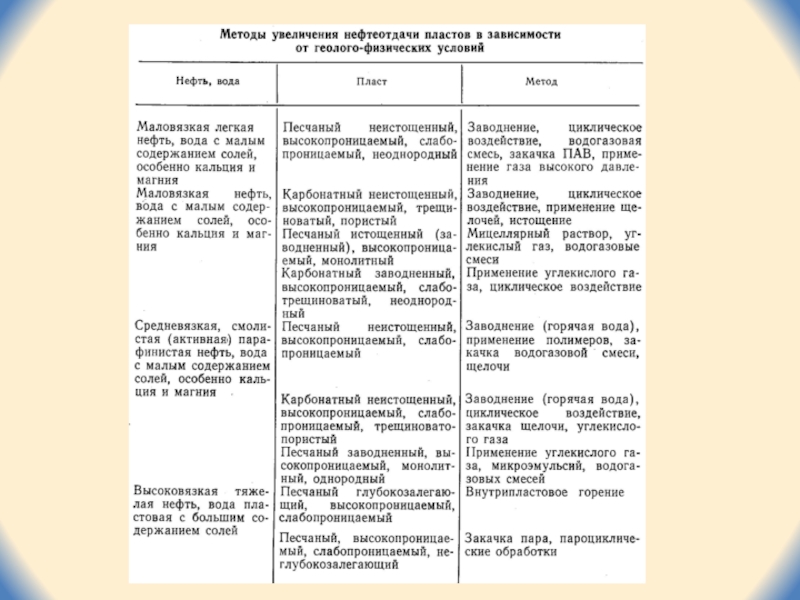

- 24. Применимость некоторых МУН в зависимости от вязкости нефти

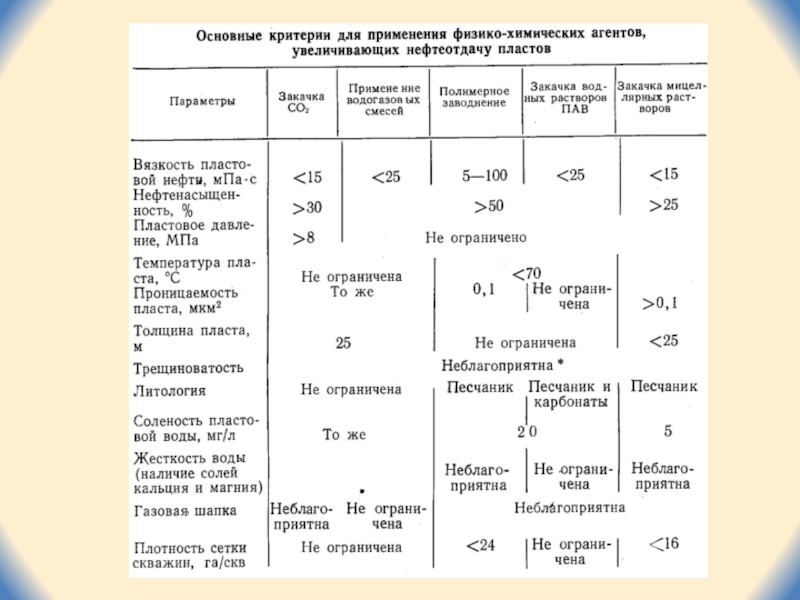

- 25. Критерии применимости МУНОбычно выделяются три категории критериев

- 26. Слайд 26

- 27. Слайд 27

- 28. Потенциальные возможности увеличения нефтеотдачи пластов различными методами

- 29. Слайд 29

- 30. Скачать презентанцию

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Методы увеличения углеводородоотдачи

Научный сотрудник,

доцент кафедры «РиЭНиГМ», к.х.н.

Склюев Прокофий Витальевич

Кафедра

Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений

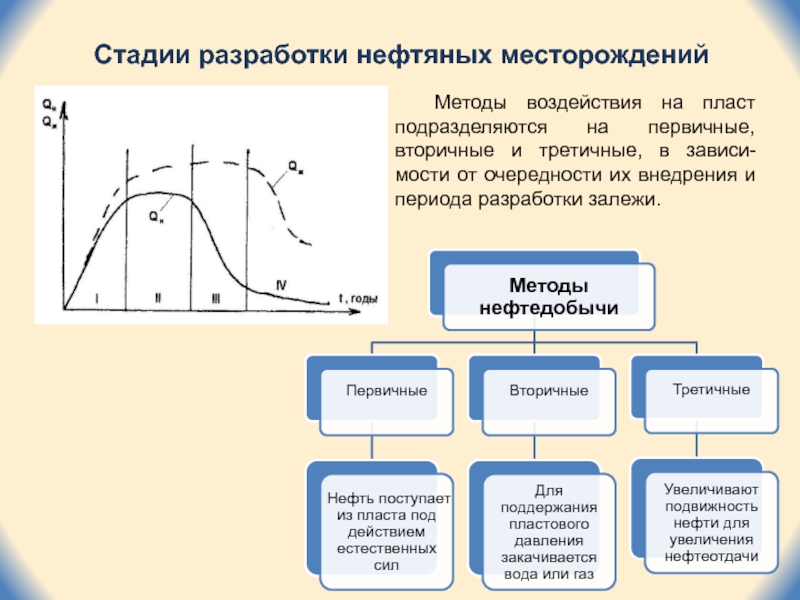

Слайд 2Стадии разработки нефтяных месторождений

Методы воздействия на пласт подразделяются на

первичные, вторичные и третичные, в зависи-мости от очередности их внедрения

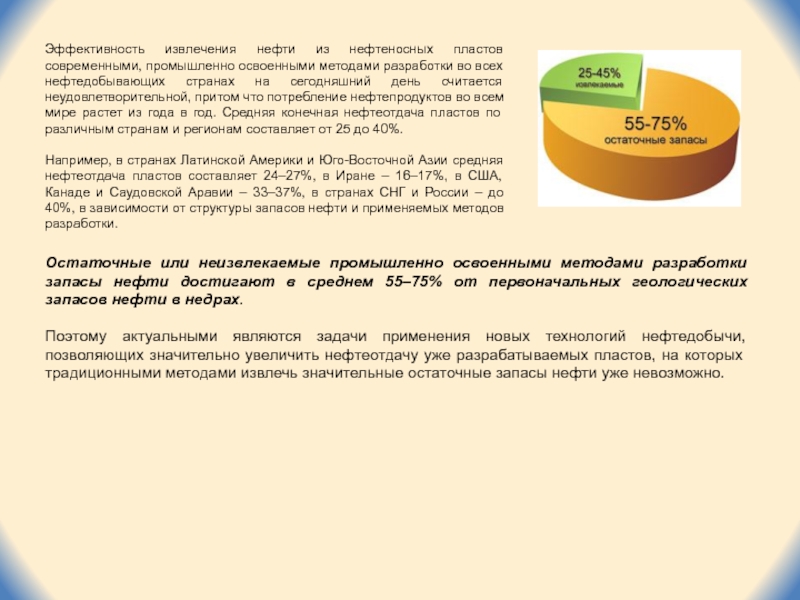

и периода разработки залежи.Слайд 3Эффективность извлечения нефти из нефтеносных пластов современными, промышленно освоенными методами

разработки во всех нефтедобывающих странах на сегодняшний день считается неудовлетворительной,

притом что потребление нефтепродуктов во всем мире растет из года в год. Средняя конечная нефтеотдача пластов по различным странам и регионам составляет от 25 до 40%.Например, в странах Латинской Америки и Юго-Восточной Азии средняя нефтеотдача пластов составляет 24–27%, в Иране – 16–17%, в США, Канаде и Саудовской Аравии – 33–37%, в странах СНГ и России – до 40%, в зависимости от структуры запасов нефти и применяемых методов разработки.

Остаточные или неизвлекаемые промышленно освоенными методами разработки запасы нефти достигают в среднем 55–75% от первоначальных геологических запасов нефти в недрах.

Поэтому актуальными являются задачи применения новых технологий нефтедобычи, позволяющих значительно увеличить нефтеотдачу уже разрабатываемых пластов, на которых традиционными методами извлечь значительные остаточные запасы нефти уже невозможно.

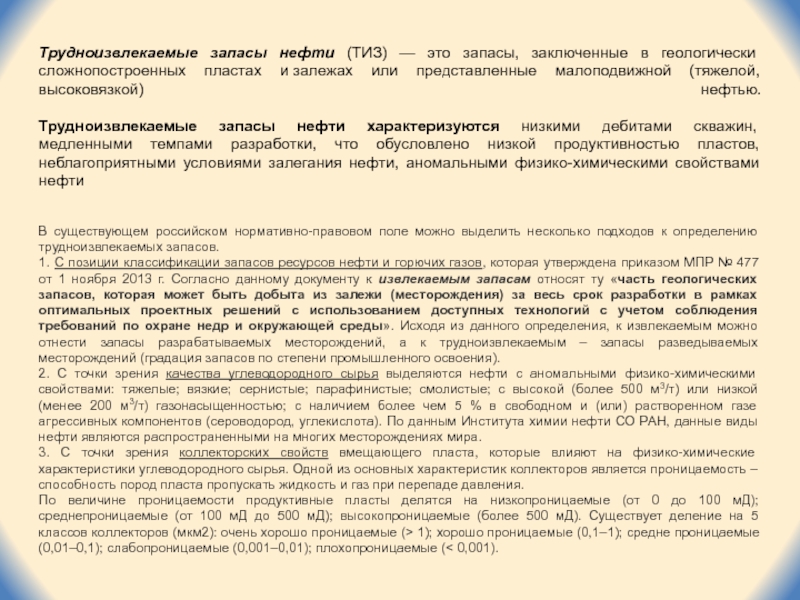

Слайд 4Трудноизвлекаемые запасы нефти (ТИЗ) — это запасы, заключенные в геологически

сложнопостроенных пластах и залежах или представленные малоподвижной (тяжелой, высоковязкой) нефтью. Трудноизвлекаемые запасы

нефти характеризуются низкими дебитами скважин, медленными темпами разработки, что обусловлено низкой продуктивностью пластов, неблагоприятными условиями залегания нефти, аномальными физико-химическими свойствами нефтиВ существующем российском нормативно-правовом поле можно выделить несколько подходов к определению трудноизвлекаемых запасов.

1. С позиции классификации запасов ресурсов нефти и горючих газов, которая утверждена приказом МПР № 477 от 1 ноября 2013 г. Согласно данному документу к извлекаемым запасам относят ту «часть геологических запасов, которая может быть добыта из залежи (месторождения) за весь срок разработки в рамках оптимальных проектных решений с использованием доступных технологий с учетом соблюдения требований по охране недр и окружающей среды». Исходя из данного определения, к извлекаемым можно отнести запасы разрабатываемых месторождений, а к трудноизвлекаемым – запасы разведываемых месторождений (градация запасов по степени промышленного освоения).

2. С точки зрения качества углеводородного сырья выделяются нефти с аномальными физико-химическими свойствами: тяжелые; вязкие; сернистые; парафинистые; смолистые; с высокой (более 500 м3/т) или низкой (менее 200 м3/т) газонасыщенностью; с наличием более чем 5 % в свободном и (или) растворенном газе агрессивных компонентов (сероводород, углекислота). По данным Института химии нефти СО РАН, данные виды нефти являются распространенными на многих месторождениях мира.

3. С точки зрения коллекторских свойств вмещающего пласта, которые влияют на физико-химические характеристики углеводородного сырья. Одной из основных характеристик коллекторов является проницаемость – способность пород пласта пропускать жидкость и газ при перепаде давления.

По величине проницаемости продуктивные пласты делятся на низкопроницаемые (от 0 до 100 мД); среднепроницаемые (от 100 мД до 500 мД); высокопроницаемые (более 500 мД). Существует деление на 5 классов коллекторов (мкм2): очень хорошо проницаемые (> 1); хорошо проницаемые (0,1–1); средне проницаемые (0,01–0,1); слабопроницаемые (0,001–0,01); плохопроницаемые (< 0,001).

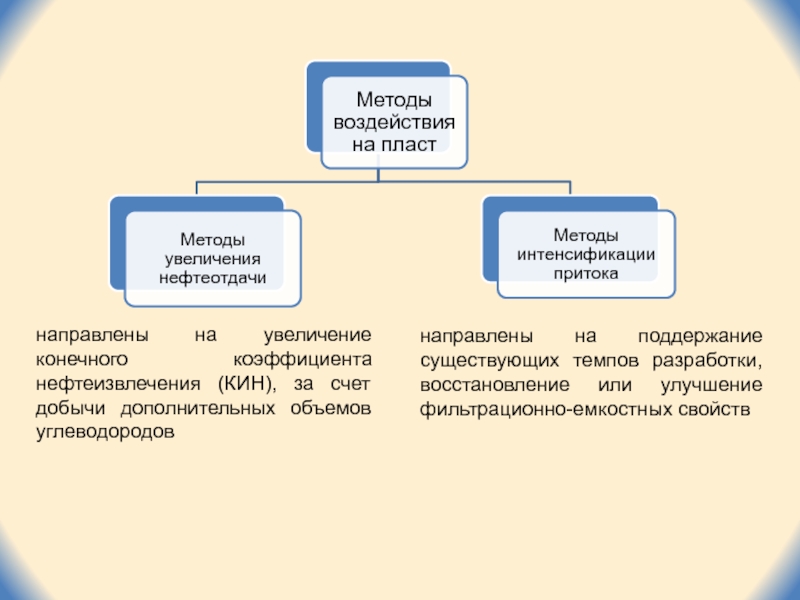

Слайд 5направлены на увеличение конечного коэффициента нефтеизвлечения (КИН), за счет добычи

дополнительных объемов углеводородов

направлены на поддержание существующих темпов разработки, восстановление

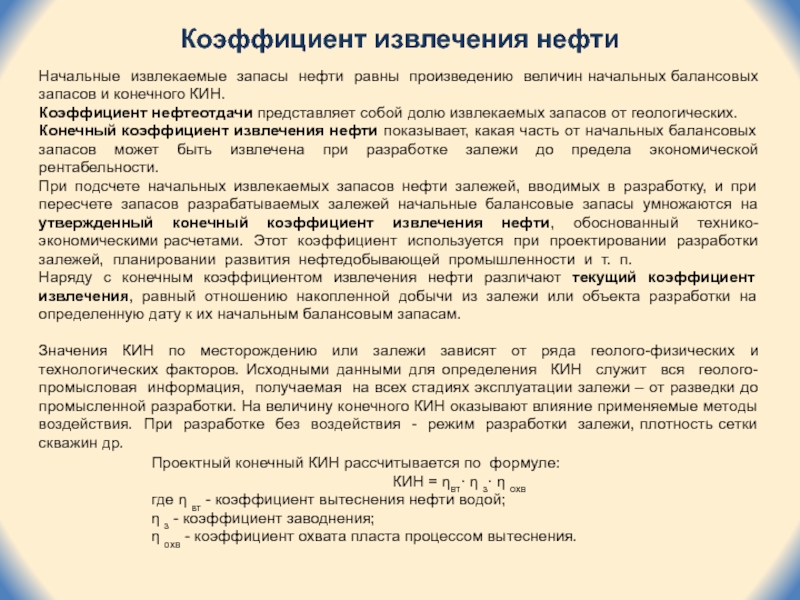

или улучшение фильтрационно-емкостных свойствСлайд 6Коэффициент извлечения нефти

Начальные извлекаемые запасы нефти равны произведению величин начальных

балансовых запасов и конечного КИН.

Коэффициент нефтеотдачи представляет собой долю

извлекаемых запасов от геологических.Конечный коэффициент извлечения нефти показывает, какая часть от начальных балансовых запасов может быть извлечена при разработке залежи до предела экономической рентабельности.

При подсчете начальных извлекаемых запасов нефти залежей, вводимых в разработку, и при пересчете запасов разрабатываемых залежей начальные балансовые запасы умножаются на утвержденный конечный коэффициент извлечения нефти, обоснованный технико-экономическими расчетами. Этот коэффициент используется при проектировании разработки залежей, планировании развития нефтедобывающей промышленности и т. п.

Наряду с конечным коэффициентом извлечения нефти различают текущий коэффициент извлечения, равный отношению накопленной добычи из залежи или объекта разработки на определенную дату к их начальным балансовым запасам.

Значения КИН по месторождению или залежи зависят от ряда геолого-физических и технологических факторов. Исходными данными для определения КИН служит вся геолого-промысловая информация, получаемая на всех стадиях эксплуатации залежи – от разведки до промысленной разработки. На величину конечного КИН оказывают влияние применяемые методы воздействия. При разработке без воздействия - режим разработки залежи, плотность сетки скважин др.

Проектный конечный КИН рассчитывается по формуле:

КИН = ηвт· η з· η охв

где η вт - коэффициент вытеснения нефти водой;

η з - коэффициент заводнения;

η охв - коэффициент охвата пласта процессом вытеснения.

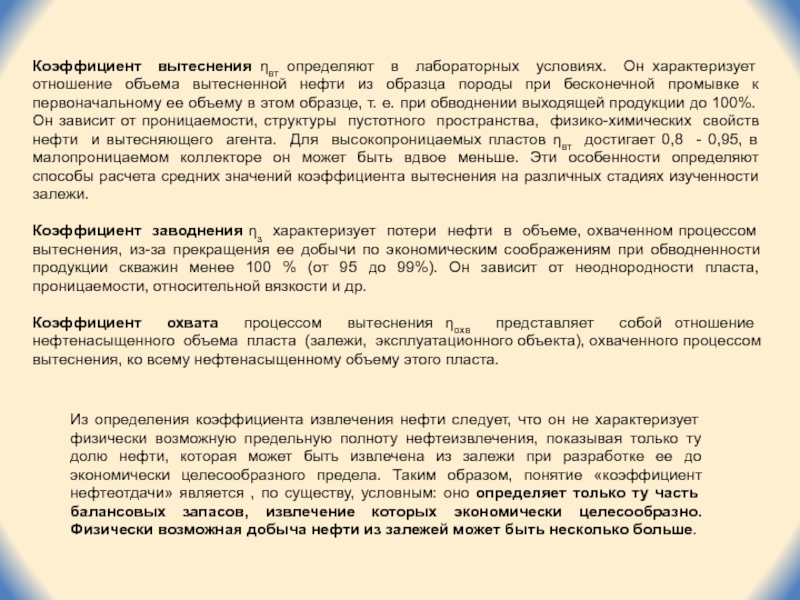

Слайд 7Коэффициент вытеснения ηвт определяют в лабораторных условиях. Он характеризует отношение

объема вытесненной нефти из образца породы при бесконечной промывке к

первоначальному ее объему в этом образце, т. е. при обводнении выходящей продукции до 100%. Он зависит от проницаемости, структуры пустотного пространства, физико-химических свойств нефти и вытесняющего агента. Для высокопроницаемых пластов ηвт достигает 0,8 - 0,95, в малопроницаемом коллекторе он может быть вдвое меньше. Эти особенности определяют способы расчета средних значений коэффициента вытеснения на различных стадиях изученности залежи.Коэффициент заводнения ηз характеризует потери нефти в объеме, охваченном процессом вытеснения, из-за прекращения ее добычи по экономическим соображениям при обводненности продукции скважин менее 100 % (от 95 до 99%). Он зависит от неоднородности пласта, проницаемости, относительной вязкости и др.

Коэффициент охвата процессом вытеснения ηохв представляет собой отношение нефтенасыщенного объема пласта (залежи, эксплуатационного объекта), охваченного процессом вытеснения, ко всему нефтенасыщенному объему этого пласта.

Из определения коэффициента извлечения нефти следует, что он не характеризует физически возможную предельную полноту нефтеизвлечения, показывая только ту долю нефти, которая может быть извлечена из залежи при разработке ее до экономически целесообразного предела. Таким образом, понятие «коэффициент нефтеотдачи» является , по существу, условным: оно определяет только ту часть балансовых запасов, извлечение которых экономически целесообразно. Физически возможная добыча нефти из залежей может быть несколько больше.

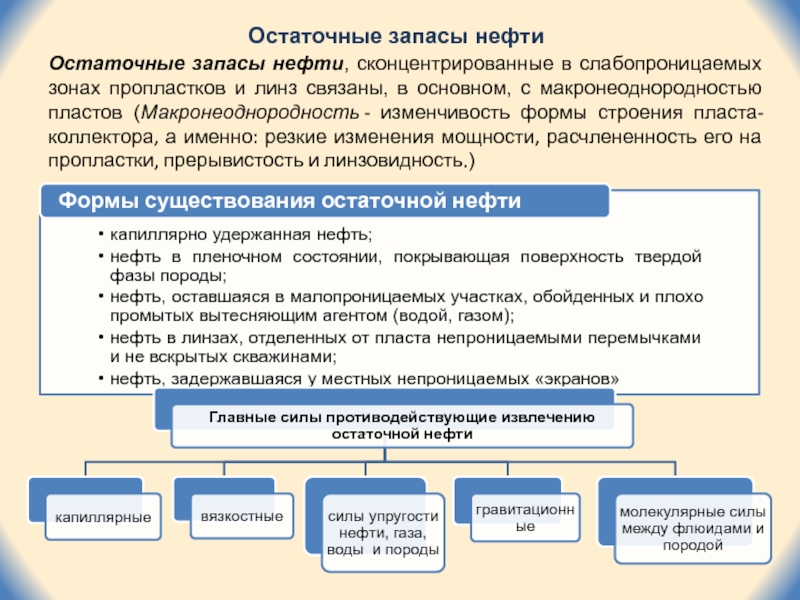

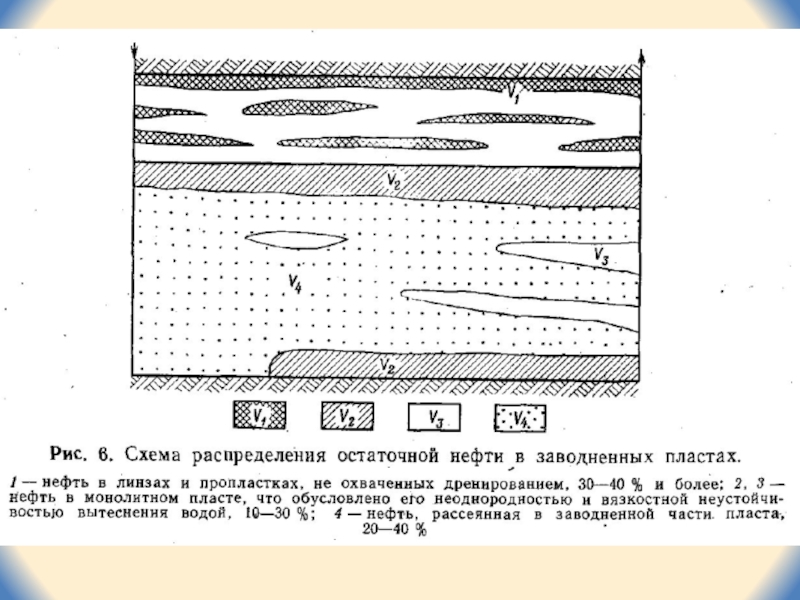

Слайд 8Остаточные запасы нефти

Остаточные запасы нефти, сконцентрированные в слабопроницаемых зонах пропластков

и линз связаны, в основном, с макронеоднородностью пластов (Макронеоднородность - изменчивость

формы строения пласта-коллектора, а именно: резкие изменения мощности, расчлененность его на пропластки, прерывистость и линзовидность.)Слайд 9Капиллярные явления

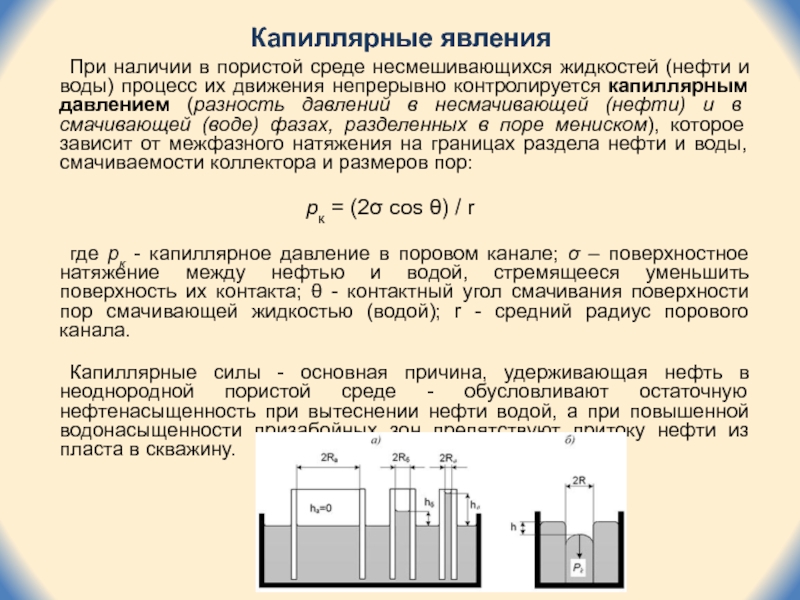

При наличии в пористой среде несмешивающихся жидкостей (нефти и

воды) процесс их движения непрерывно контролируется капиллярным давлением (разность давлений

в несмачивающей (нефти) и в смачивающей (воде) фазах, разделенных в поре мениском), которое зависит от межфазного натяжения на границах раздела нефти и воды, смачиваемости коллектора и размеров пор:pк = (2σ cos θ) / r

где pк - капиллярное давление в поровом канале; σ – поверхностное натяжение между нефтью и водой, стремящееся уменьшить поверхность их контакта; θ - контактный угол смачивания поверхности пор смачивающей жидкостью (водой); r - средний радиус порового канала.

Капиллярные силы - основная причина, удерживающая нефть в неоднородной пористой среде - обусловливают остаточную нефтенасыщенность при вытеснении нефти водой, а при повышенной водонасыщенности призабойных зон препятствуют притоку нефти из пласта в скважину.

Слайд 10Вязкость и плотность жидкостей

Вязкость нефти в пластовых условиях – основное

свойство, определяющее ее подвижность в пористой среде. Скорость фильтрации и

расход (дебит) жидкости обратно пропорциональны вязкости нефти при прочих одинаковых условиях.Запасы нефти с вязкостью более 50 мПа·с принято относить к трудноизвлекаемым.

Вязкость нефти в разрезе одного месторождения может существенно (в десятки и сотни раз) различаться для разных залежей и пластов. Так как вязкость пластовой нефти важнейшая для обоснования методов разработки характеристика, требуется тщательное ее определение по всему объему залежей.

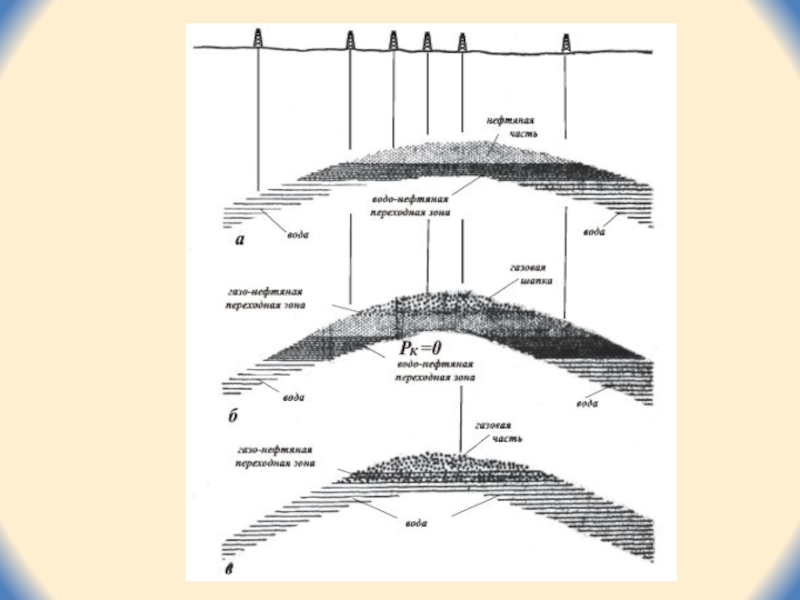

Действие силы тяжести проявляется главным образом при формировании зон газо-, нефте-, водонасыщенности по высоте пласта под действием капиллярных сил

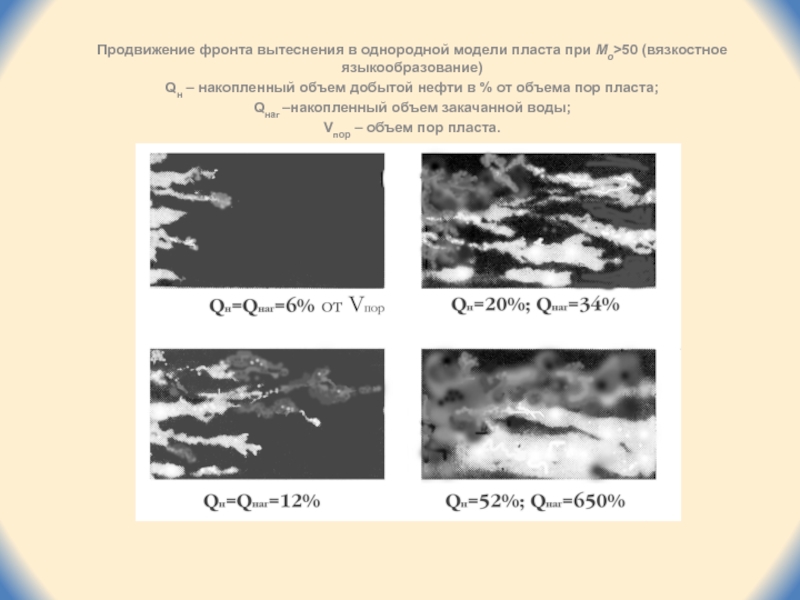

Слайд 12Продвижение фронта вытеснения в однородной модели пласта при Мо50 (вязкостное

языкообразование)

Qн – накопленный объем добытой нефти в % от объема

пор пласта; Qнаг –накопленный объем закачанной воды;

Vпор – объем пор пласта.

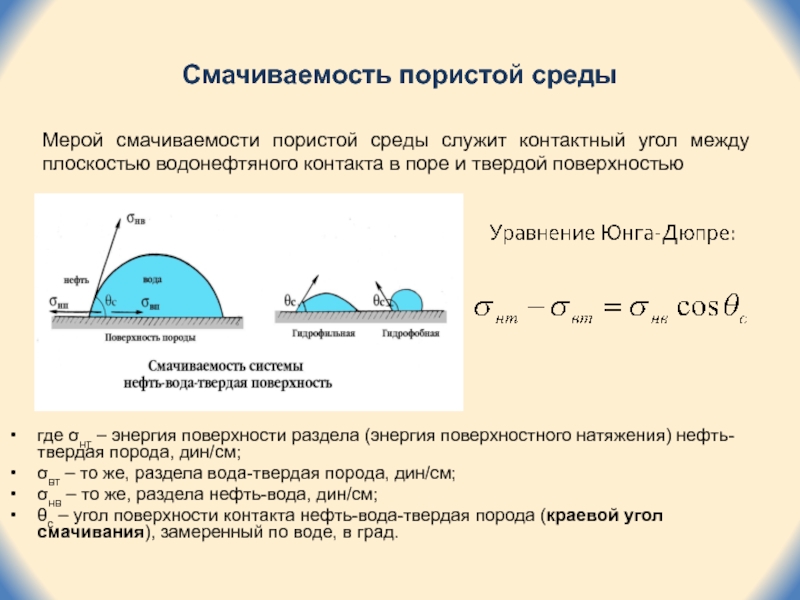

Слайд 13Смачиваемость пористой среды

где нт – энергия поверхности раздела (энергия поверхностного

натяжения) нефть-твердая порода, дин/см;

вт – то же, раздела вода-твердая порода,

дин/см;нв – то же, раздела нефть-вода, дин/см;

с – угол поверхности контакта нефть-вода-твердая порода (краевой угол смачивания), замеренный по воде, в град.

Мерой смачиваемости пористой среды служит контактный уrол между плоскостью водонефтяного контакта в поре и твердой поверхностью

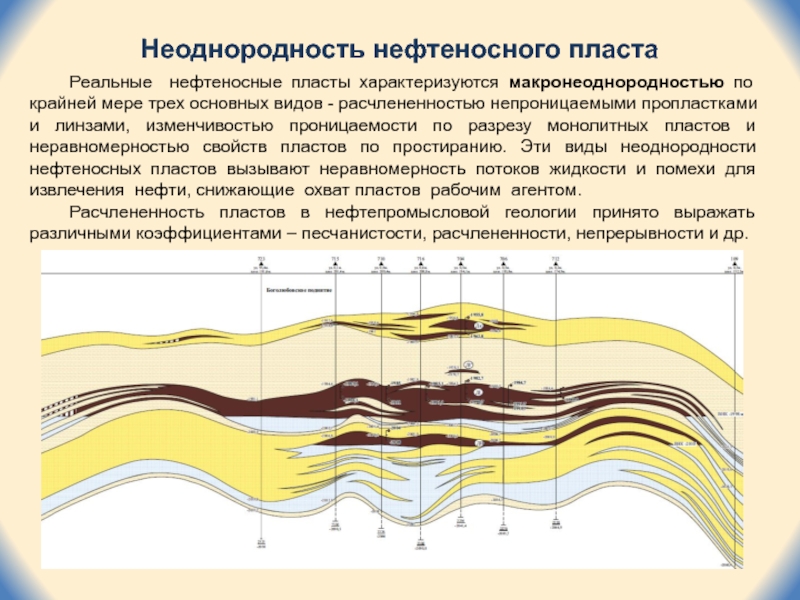

Слайд 15Неоднородность нефтеносного пласта

Реальные нефтеносные пласты характеризуются макронеоднородностью по крайней мере

трех основных видов - расчлененностью непроницаемыми пропластками и линзами, изменчивостью

проницаемости по разрезу монолитных пластов и неравномерностью свойств пластов по простиранию. Эти виды неоднородности нефтеносных пластов вызывают неравномерность потоков жидкости и помехи для извлечения нефти, снижающие охват пластов рабочим агентом.Расчлененность пластов в нефтепромысловой геологии принято выражать различными коэффициентами – песчанистости, расчлененности, непрерывности и др.

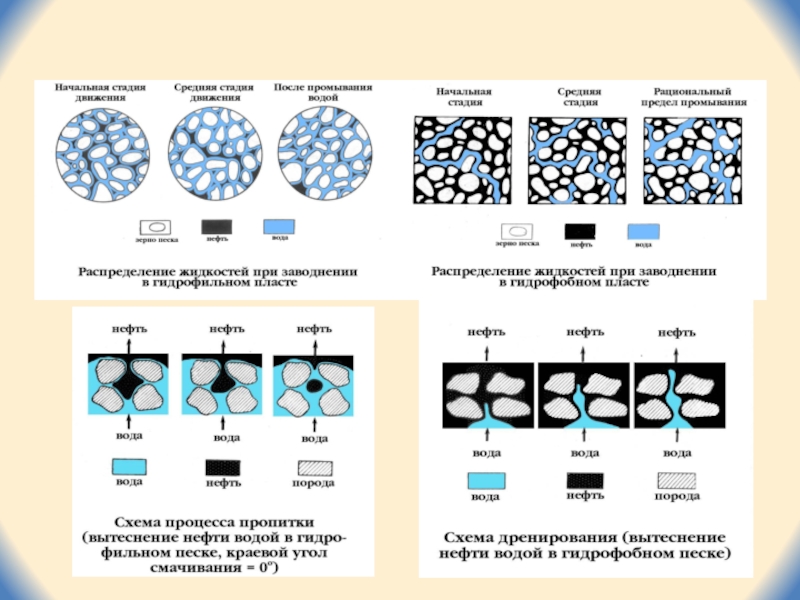

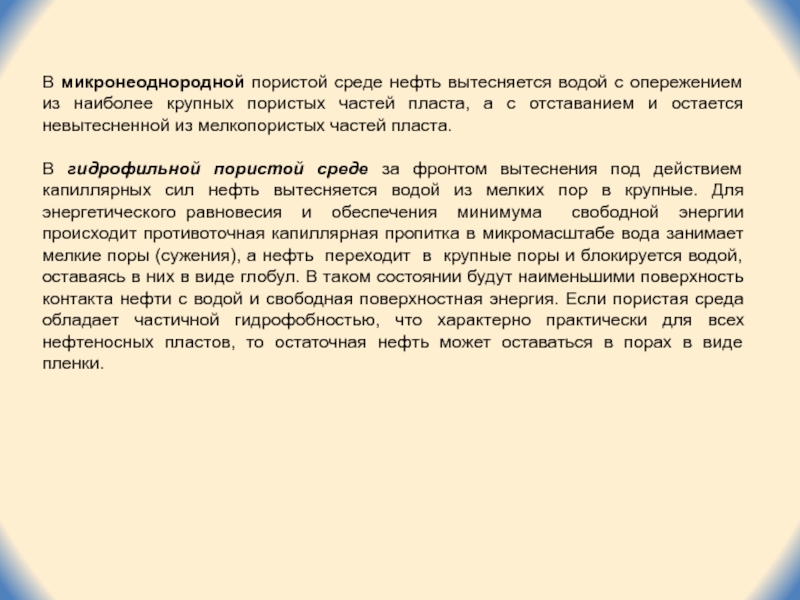

Слайд 16В микронеоднородной пористой среде нефть вытесняется водой с опережением из

наиболее крупных пористых частей пласта, а с отставанием и остается

невытесненной из мелкопористых частей пласта.В гидрофильной пористой среде за фронтом вытеснения под действием капиллярных сил нефть вытесняется водой из мелких пор в крупные. Для энергетического равновесия и обеспечения минимума свободной энергии происходит противоточная капиллярная пропитка в микромасштабе вода занимает мелкие поры (сужения), а нефть переходит в крупные поры и блокируется водой, оставаясь в них в виде глобул. В таком состоянии будут наименьшими поверхность контакта нефти с водой и свободная поверхностная энергия. Если пористая среда обладает частичной гидрофобностью, что характерно практически для всех нефтеносных пластов, то остаточная нефть может оставаться в порах в виде пленки.

Слайд 18

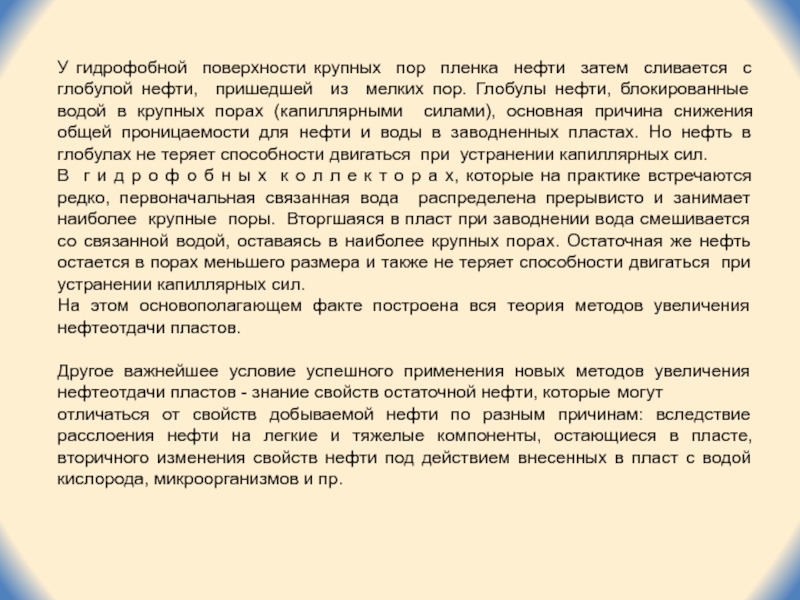

У гидрофобной поверхности крупных пор пленка нефти затем сливается с

глобулой нефти, пришедшей из мелких пор. Глобулы нефти, блокированные водой

в крупных порах (капиллярными силами), основная причина снижения общей проницаемости для нефти и воды в заводненных пластах. Но нефть в глобулах не теряет способности двигаться при устранении капиллярных сил.В г и д р о ф о б н ы х к о л л е к т о р а х, которые на практике встречаются редко, первоначальная связанная вода распределена прерывисто и занимает наиболее крупные поры. Вторгшаяся в пласт при заводнении вода смешивается со связанной водой, оставаясь в наиболее крупных порах. Остаточная же нефть остается в порах меньшего размера и также не теряет способности двигаться при устранении капиллярных сил.

На этом основополагающем факте построена вся теория методов увеличения нефтеотдачи пластов.

Другое важнейшее условие успешного применения новых методов увеличения нефтеотдачи пластов - знание свойств остаточной нефти, которые могут отличаться от свойств добываемой нефти по разным причинам: вследствие расслоения нефти на легкие и тяжелые компоненты, остающиеся в пласте, вторичного изменения свойств нефти под действием внесенных в пласт с водой кислорода, микроорганизмов и пр.

Слайд 20Цель применения МУН

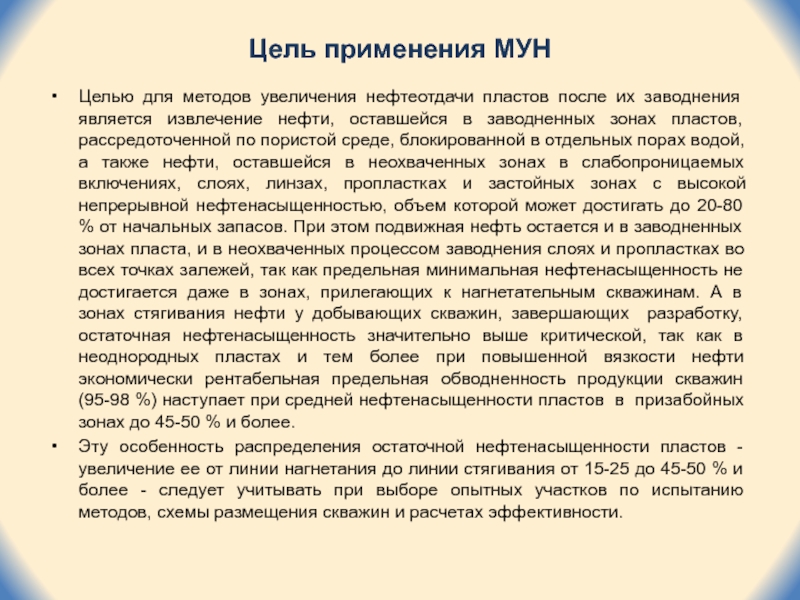

Целью для методов увеличения нефтеотдачи пластов после их

заводнения является извлечение нефти, оставшейся в заводненных зонах пластов, рассредоточенной

по пористой среде, блокированной в отдельных порах водой, а также нефти, оставшейся в неохваченных зонах в слабопроницаемых включениях, слоях, линзах, пропластках и застойных зонах с высокой непрерывной нефтенасыщенностью, объем которой может достигать до 20-80 % от начальных запасов. При этом подвижная нефть остается и в заводненных зонах пласта, и в неохваченных процессом заводнения слоях и пропластках во всех точках залежей, так как предельная минимальная нефтенасыщенность не достигается даже в зонах, прилегающих к нагнетательным скважинам. А в зонах стягивания нефти у добывающих скважин, завершающих разработку, остаточная нефтенасыщенность значительно выше критической, так как в неоднородных пластах и тем более при повышенной вязкости нефти экономически рентабельная предельная обводненность продукции скважин (95-98 %) наступает при средней нефтенасыщенности пластов в призабойных зонах до 45-50 % и более.Эту особенность распределения остаточной нефтенасыщенности пластов - увеличение ее от линии нагнетания до линии стягивания от 15-25 до 45-50 % и более - следует учитывать при выборе опытных участков по испытанию методов, схемы размещения скважин и расчетах эффективности.

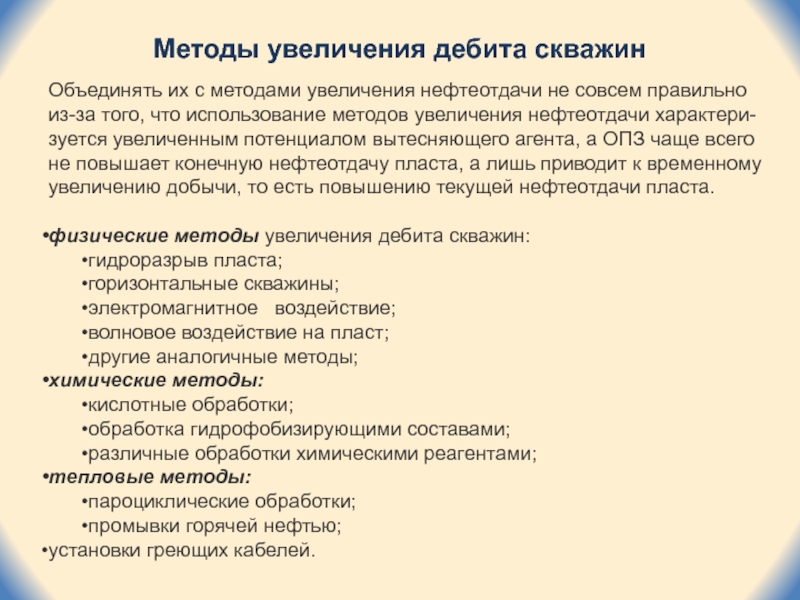

Слайд 22Методы увеличения дебита скважин

Объединять их с методами увеличения нефтеотдачи не

совсем правильно из-за того, что использование методов увеличения нефтеотдачи характери-зуется

увеличенным потенциалом вытесняющего агента, а ОПЗ чаще всего не повышает конечную нефтеотдачу пласта, а лишь приводит к временному увеличению добычи, то есть повышению текущей нефтеотдачи пласта.физические методы увеличения дебита скважин:

гидроразрыв пласта;

горизонтальные скважины;

электромагнитное воздействие;

волновое воздействие на пласт;

другие аналогичные методы;

химические методы:

кислотные обработки;

обработка гидрофобизирующими составами;

различные обработки химическими реагентами;

тепловые методы:

пароциклические обработки;

промывки горячей нефтью;

установки греющих кабелей.

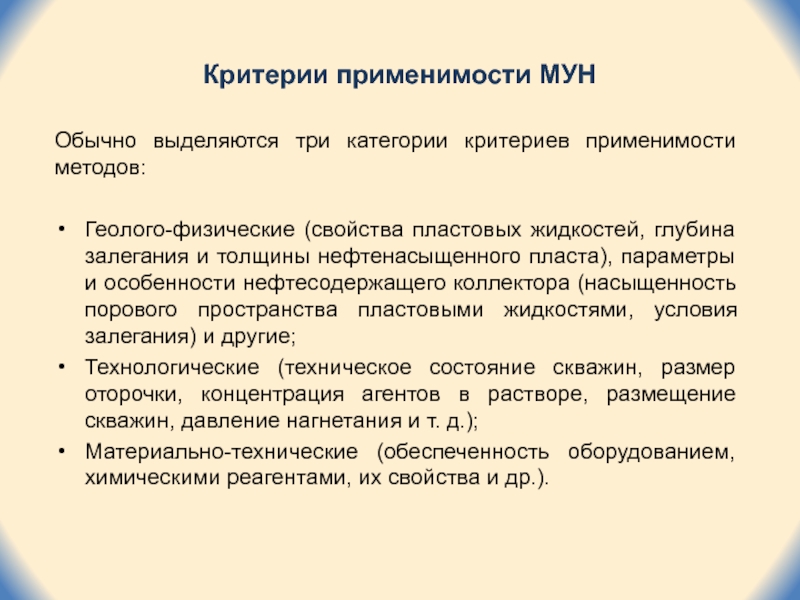

Слайд 25Критерии применимости МУН

Обычно выделяются три категории критериев применимости методов:

Геолого-физические

(свойства пластовых жидкостей, глубина залегания и толщины нефтенасыщенного пласта), параметры

и особенности нефтесодержащего коллектора (насыщенность порового пространства пластовыми жидкостями, условия залегания) и другие;Технологические (техническое состояние скважин, размер оторочки, концентрация агентов в растворе, размещение скважин, давление нагнетания и т. д.);

Материально-технические (обеспеченность оборудованием, химическими реагентами, их свойства и др.).