Разделы презентаций

- Разное

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Геометрия

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

Оценка состояния и оптимизация природно-техногенных систем

Содержание

- 1. Оценка состояния и оптимизация природно-техногенных систем

- 2. При оценке состояния и оптимизации геотехнических систем

- 3. Отсюда вытекает основное современное направление в профессиональной

- 4. Элементы складывающейся в результате деятельности общества архитектурно-природной

- 5. Техногенный объект генерирует в результате своей деятельности

- 6. Расстояние, на котором проявляется действие распространяющегося в

- 7. Динамику изменения расстояния R во времени, можно

- 8. Природные и техногенные материально-энергетические потоки определяют перераспределение

- 9. Экологические нормы не могут быть одинаковыми для

- 10. При выявлении меры устойчивости природных систем к

- 11. При обнаружении техногенных полей или пространственных зон

- 12. 4.4.1. Оптимизация проектируемого техногенного объекта

- 13. При экологической оптимизации техногенного объекта на стадии

- 14. Этот путь включает в себя комплекс решений,

- 15. Второй путь – это минимизация количественного значения

- 16. Характер нарушения элементов и связей архитектурно-природной среды

- 17. В условиях изменчивости состояния техногенно-нагруженных территорий в

- 18. При предварительном определении и последующем выборе площадки

- 19. При формировании необходимых баз данных по проектируемому

- 20. Процесс оценки территории можно представить четырьмя следующими

- 21. 2 этап: Определение дифференциальных оценок значимости территории,

- 22. 3 этап. Определение интегральной оценки значимости территории

- 23. 4 этап. Технико-экономическая оценка сравниваемых конкурентно-способных площадок

- 24. 4.4.2. Оптимизация действующего техногенного объекта

- 25. Так как для действующего техногенного объекта расстояние,

- 26. Тогда достижение оптимального значения импульса силы взаимодействия

- 27. Скачать презентанцию

При оценке состояния и оптимизации геотехнических систем необходимо учитывать: Интенсивность взаимообменных процессов (обмен информацией и массоэнергоперенос) внутри системы обусловлена преимущественно характером и продолжительностью действия технологических процессов; Природная и техногенная подсистемы выступают

Слайды и текст этой презентации

Слайд 14.4. Оценка состояния и оптимизация природно-техногенных систем при их проектировании

и эксплуатации

Слайд 2При оценке состояния и оптимизации геотехнических систем необходимо учитывать:

Интенсивность

взаимообменных процессов (обмен информацией и массоэнергоперенос) внутри системы обусловлена преимущественно

характером и продолжительностью действия технологических процессов;Природная и техногенная подсистемы выступают как иерархически одноуровневые.

Слайд 3Отсюда вытекает основное современное направление в профессиональной деятельности проектировщика, заключающееся

в создании целостной открытой физико-химической системы, а не в механическом

внедрении техногенных объектов в окружающую природную среду.Связанная с этим проблема максимального сокращения техногенных последствий требует не только регулирования количественных показателей, но и изменения качественных характеристик геотехнических систем различных уровней при экологизации всей их структуры.

Слайд 4Элементы складывающейся в результате деятельности общества архитектурно-природной среды, входящие в

состав рассматриваемой системы, выступают не только в роли средообразующих, но

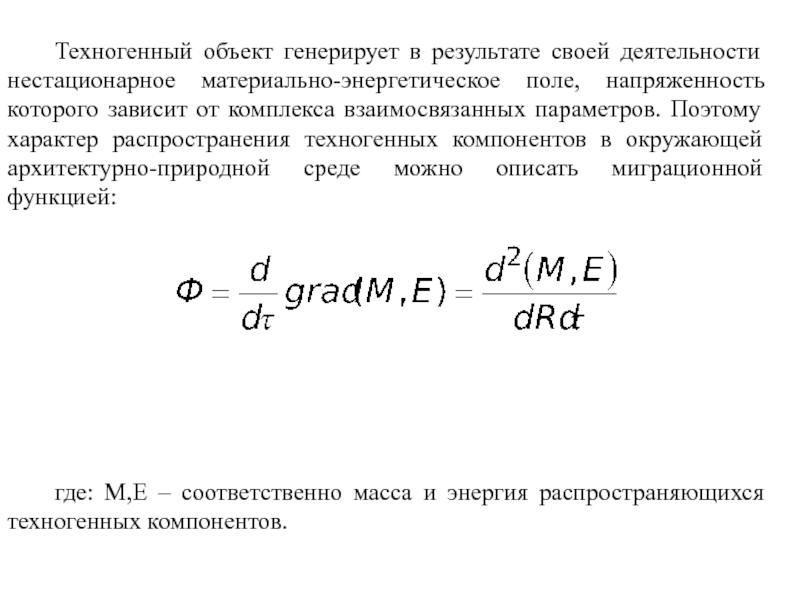

и как функциональные составляющие производства. Центробежные потоки от системообразующего центра (техногенного объекта) определяют пространственно-геометрические параметра геотехнической системы. При этом, обратная связь (с учетом реакции архитектурно-природной среды) формирует качественное состояние природной подсистемы в сопоставлении с фоновыми или установленными нормируемыми показателями.Слайд 5Техногенный объект генерирует в результате своей деятельности нестационарное материально-энергетическое поле,

напряженность которого зависит от комплекса взаимосвязанных параметров. Поэтому характер распространения

техногенных компонентов в окружающей архитектурно-природной среде можно описать миграционной функцией:где: М,Е – соответственно масса и энергия распространяющихся техногенных компонентов.

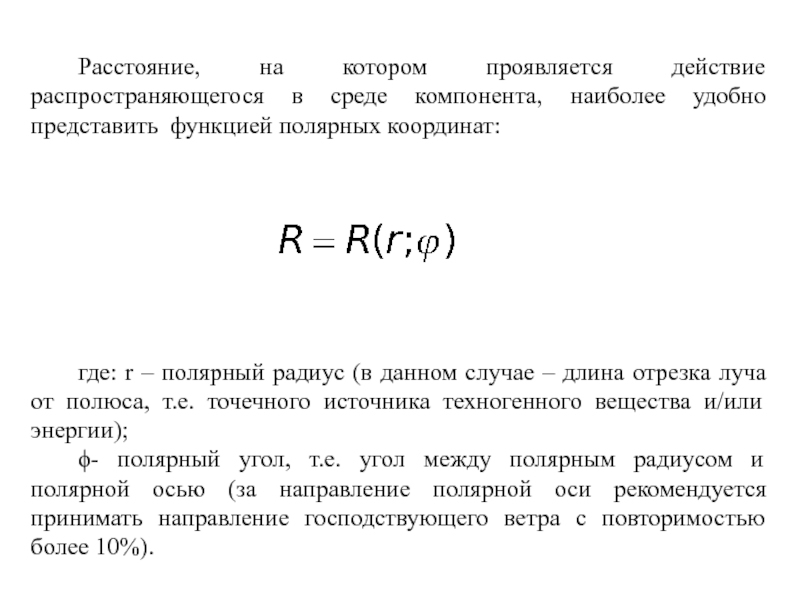

Слайд 6Расстояние, на котором проявляется действие распространяющегося в среде компонента, наиболее

удобно представить функцией полярных координат:

где: r – полярный радиус (в

данном случае – длина отрезка луча от полюса, т.е. точечного источника техногенного вещества и/или энергии);ϕ- полярный угол, т.е. угол между полярным радиусом и полярной осью (за направление полярной оси рекомендуется принимать направление господствующего ветра с повторимостью более 10%).

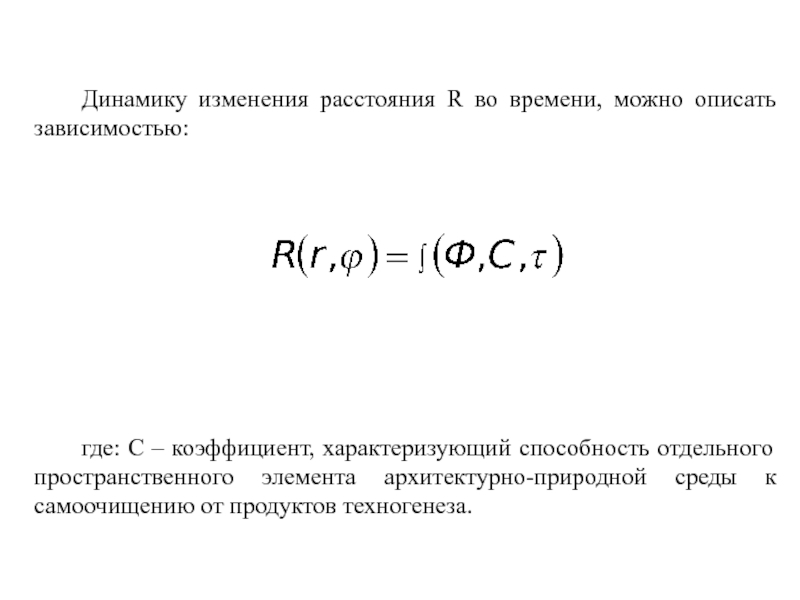

Слайд 7Динамику изменения расстояния R во времени, можно описать зависимостью:

где: С

– коэффициент, характеризующий способность отдельного пространственного элемента архитектурно-природной среды к

самоочищению от продуктов техногенеза.Слайд 8Природные и техногенные материально-энергетические потоки определяют перераспределение компонентов отходов в

окружающей среде. При этом, с одной стороны, специфические свойства окружающей

среды оказывают влияние на интенсивность миграции, трансформации и аккумуляции отходов в ней. С другой стороны, техногенная подсистема изменяет направление (в некоторых случаях даже приостанавливает) движение естественных потоков, что, в свою очередь, также определяет интенсивность процессов миграции, трансформации и аккумуляции отходов.Оперативное регулирование техногенных потоков, основанное на максимально полном информационном обеспечении, позволяет удерживать характеристики архитектурно-природной среды на уровне фоновых или реальных управляемых показателей.

Слайд 9Экологические нормы не могут быть одинаковыми для любых экосистем. Различия

в этих нормах обусловлены неравномерностью развития компенсационных и адаптационных процессов

в различных физико-географических условиях. Поэтому, приступая к экологическому нормированию и оптимизации, кроме установления способности природной подсистемы к самоочищению, необходимо исследовать особенности поведения веществ в среде. Именно эти особенности определяют возможность накопления отходов в тех или иных пространственных элементах архитектурно-природной среды. В результате такого накопления может произойти трансформация вещества в другие, более токсичные формы, а следовательно, привести к более серьезным отрицательным эффектам, проявляющимся с большой интенсивностью.Пространственно-временная изменчивость техногенных полей обуславливает применение различных методов их обнаружения и постоянной корректировки нормируемых показателей окружающей природной среды.

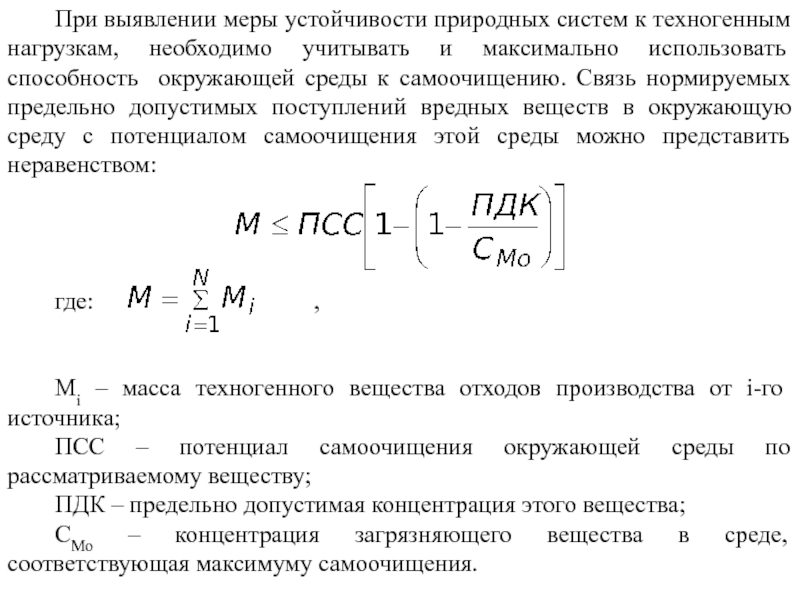

Слайд 10При выявлении меры устойчивости природных систем к техногенным нагрузкам, необходимо

учитывать и максимально использовать способность окружающей среды к самоочищению. Связь

нормируемых предельно допустимых поступлений вредных веществ в окружающую среду с потенциалом самоочищения этой среды можно представить неравенством:где: ,

Mi – масса техногенного вещества отходов производства от i-го источника;

ПСС – потенциал самоочищения окружающей среды по рассматриваемому веществу;

ПДК – предельно допустимая концентрация этого вещества;

СМо – концентрация загрязняющего вещества в среде, соответствующая максимуму самоочищения.

Слайд 11При обнаружении техногенных полей или пространственных зон с аномально высокими

концентрациями техногенных компонентов, т.е. полей концентраций, применяются различные приемы подавления

негативных воздействий, генерируемых ими, путем экологизации системы «техногенный объект – окружающая среда» на всех организационных уровнях мероприятий по защите окружающей среды. Условием управления и оптимизации этой системы является минимизация импульса силы взаимодействия техногенного объекта с окружающей средой в соответствии с уравнением, описывающим этот импульс .Слайд 13При экологической оптимизации техногенного объекта на стадии проектирования возможны два

пути .

Первый путь – это минимизация количественного значения импульса

силы взаимодействия техногенного объекта с окружающей средой за счет ограничения поступления отходов, т.е.Слайд 14Этот путь включает в себя комплекс решений, формирующих поэтапную разработку

и реализацию инженерных мероприятий по экологизации объекта в процессе его

проектирования. Указанный комплекс решений можно разбить на 2 группы:Минимизация коэффициентов массоэнергопереноса , предусматривающая снижение токсичности, градиента температуры и концентрации вредных веществ путем химической и энергетической дезактивации отходов, поступающих в природную среду, изоляцию и герметизацию площадки техногенного объекта от подвижных компонентов окружающей среды при подготовке территории под строительство;

Минимизация движущих сил процессов массоэнергопереноса

, предполагающая технологическое снижение отходности производства, сокращение массы образующихся загрязняющих веществ, запасов сырья и продукции на промышленной площадке, сокращение потребления энергии на производственно-технологические нужды.

Слайд 15Второй путь – это минимизация количественного значения импульса взаимодействия техногенного

объекта с окружающей средой за счет рационального выбора площадки строительства,

т.е..

Этот путь является более сложным с точки зрения геотехнического проектирования, заключающийся, при условии организации максимально замкнутых материально-энергетических циклов производства и локализации потенциально возможных источников загрязнения, в оптимизации расстояния R, на котором проявляется негативное воздействие техногенных полей.

Слайд 16Характер нарушения элементов и связей архитектурно-природной среды в зоне влияния

техногенного объекта определяется в основном величиной вектора миграции загрязняющих веществ

из импактной зоны в подвижных компонентах природной подсистемы. Границы и очертания этой зоны определяются количественными показателями уровня естественного для рассматриваемого региона геохимического фона, так как именно здесь в наибольшей степени проявляется действие механизма самоочищения среды, зависящего от географических условий, в соответствии с которыми устанавливаются допустимые экологические лимиты.Стационарный техногенный объект локализован в пространстве и привязан к конкретной территории. Поэтому, при проектировании такого сооружения необходимо тщательно учитывать и исследовать связи в архитектурно-природной среде, которые возникают или могут возникать при его эксплуатации. В настоящее время, для большинства проектных решений характерно нерациональное использование земель под промышленное строительство. Неоправданное расширение территории промышленного объекта приводит к резкому удорожанию строительства в результате сокращения сельскохозяйственных угодий и возрастания протяженности инженерных коммуникаций, увеличению парка общественного транспорта, росту издержек на эксплуатацию объектов инфраструктуры, создает существенные неудобства для населения, связанные с затратами времени и сил на транспортные передвижения.

Слайд 17В условиях изменчивости состояния техногенно-нагруженных территорий в качестве одного из

основных источников информации при проектировании выступают данные многофакторного зонирования, устанавливающего

особые правила регулирования использования территории, затрагивающие, в том числе, и вопросы безопасности.Широко используемая до сих пор стоимостная комплексная оценка, построенная на основе показателей, отражающих удельные затраты необходимые для приведения фактически оцениваемых характеристик к уровню благоприятных категорий, является наименее точной. Это связано с тем, что в настоящее время не представляется возможным произвести материальную оценку историко-эстетических ценностей и качества окружающей среды. В результате необходимо наличие определенного компромисса, базирующегося на результатах определения фактической и научно - прогнозируемой ценностей территории.

Слайд 18При предварительном определении и последующем выборе площадки под строительство, необходимо,

кроме общих архитектурно-ландшафтных и инженерно-технических требований, предусматривать многофакторную оценку уровня

социальной значимости потенциальных мест строительства.Решение такой задачи сталкивается с некоторым противоречием целей: с одной стороны, для размещения жилищных и социально-культурных объектов предпочтительнее выбирать ландшафт, не подверженный техногенному воздействию, и следовательно, обладающий высокими эколого-эстетическими характеристиками, с другой стороны – сам процесс освоения такого ландшафта уже связан с усилением техногенного пресса на него.

Современное положение в этом направлении человеческой деятельности характеризуется использованием на практике комплекса не связанных между собой показателей, определяющих степень локального техногенного воздействия и фрагментального экологического нарушения оцениваемой территории. При этом анализ эстетического восприятия человеком существующей застройки производится за пределами области сопоставления характеристик, либо отсутствует вовсе.

Также отсутствие связи между документально ненормируемыми показателями ставит проектировщика перед необходимостью руководствоваться собственным опытом и интуицией.

Слайд 19При формировании необходимых баз данных по проектируемому объекту, проектировщику необходимо:

Выбрать промышленный узел (промузел) или микрорайон;

Определить по фрагменту проекта

районной планировки визуальную и зональную границы и границу хозяйственного использования территории промузла или микрорайона;Составить генеральный план с указанием существующей и существовавшей ранее застроек с учетом прилегающих территорий;

Зафиксировать ориентации по сторонам света и дать географическое описание;

Определить характеристики композиционных особенностей и структуру образующих элементов производственных или коммунально-складских комплексов и функциональных зон;

Определить характеристики масштаба, концентрации и систем расселения;

Формализовать задачу зонирования;

Выбрать параметр точности оценок;

Сформировать каталог координат точек или узлов расчетной сетки, используя при этом пять типов выборок: простая случайная; районированная; систематическая; районированная систематическая неуравновешенная; гнездовая сплошная;

Определить характеристики частного воздействия на рассматриваемые точки;

Определить уровень риска для эксплуатируемых и строящихся источников энергоснабжения и промышленных предприятий;

Разработать дополнительные необходимые характеристики.

Слайд 20Процесс оценки территории можно представить четырьмя следующими этапами: 1 этап: Определение

фактической функциональной характеристики точки, т.е. присвоение каждой из расчетных точек

значения, однозначно определяющего ее функциональную значимость. В результате опосредованно устанавливается общность технологических и хозяйственных связей, единство проблем архитектурно-планировочной организации территории, выявляются концепции развития промузла или микрорайона. При этом учитываются: масштабы перспективной урбанизации административного района в целом; демографическая емкость территории; перспективная численность населения, прогноз трудовых ресурсов и их расселение; уровни техногенного риска и нагрузки на архитектурно-природную среду; потребности в инженерном обеспечении; энергетический, водохозяйственный и другие балансы; пассажиро- и грузопотоки на перспективу.Слайд 212 этап: Определение дифференциальных оценок значимости территории, с учетом величин

индивидуальных воздействий уже сложившейся фоновой нагрузки на ландшафт, т.е. формирование

природной, инженерно-хозяйственной, эстетической, историко-информационной, психологической и других ценностей территории в рамках саморазвивающейся геотехнической системы.Характеристики экологической безопасности следует при этом учитывать в расчетах каждой из значимостей территории. Используемые характеристики должны отражать информацию о значениях вероятностей ухудшения состояния здоровья населения, не предусмотренных проектом аварий или возникновения опасных и неблагоприятных факторов, обладающих суммацией действий, нарушения художественного единства восприятия окружающей среды.

Слайд 223 этап. Определение интегральной оценки значимости территории как функции дифференциальных

оценок.

Реализация этого этапа позволяет сформировать для рассматриваемого промузла или микрорайона

топографические карты с указанием замкнутых изолиний, соответствующих определенным значениям интегральной значимости территории. В результате выделяются характерные точки и рассматриваемая территория расчленяется на пространственные зоны, рекомендуемые под тот или иной вид строительства, т.е. комплексное зонирование территории, следующим шагом, после которого является формирование перспективного плана-прогноза, включающего проект градостроительного регулирования.Этот проект определяет ориентиры и оптимальные направления развития с учетом качественных, количественны, структурных изменений характера рассматриваемых зон промузла или микрорайона.

Слайд 234 этап. Технико-экономическая оценка сравниваемых конкурентно-способных площадок для объекта строительства.

При этом экологическая безопасность наряду с другими социальными и техническими

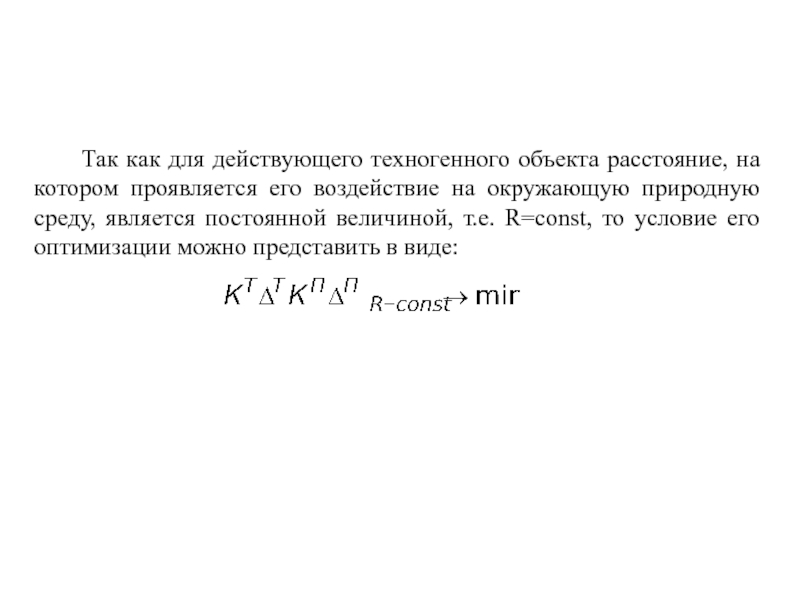

характеристиками выступает как экономическая категория, т.к. для её обеспечения необходимы определенные затраты.Слайд 25Так как для действующего техногенного объекта расстояние, на котором проявляется

его воздействие на окружающую природную среду, является постоянной величиной, т.е.

R=const, то условие его оптимизации можно представить в виде:Слайд 26Тогда достижение оптимального значения импульса силы взаимодействия техногенной и природной

подсистем при постоянной продолжительности, т.е.

, обеспечивается реализацией принципов оптимизации проектируемого объекта. Однако следует учитывать дополнительные направление экологизации:- специальная подготовка территории под новое строительство в пределах действующего техногенного объекта;

- локализация функционирующих источников загрязнения и сокращение за счет этого поверхности контакта техногенной и природной подсистем в процессе массоэнергопереноса в пределах освоенной территории при существующей плотности застройки;

- рациональное с точки зрения ланшафтно-геохимических требований использование территории техногенного объекта.

Предлагаемые пути оптимизации при корректном их использовании способствуют достижению приемлемого уровня риска, гармонизации природной и техногенной подсистем и, таким образом, оптимизации отношений техники, архитектуры и природы.