Разделы презентаций

- Разное

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Геометрия

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

Организация лечебно-профилактической помощи населению

Содержание

- 1. Организация лечебно-профилактической помощи населению

- 2. Роль и задачи врачей-специалистов амбулаторно-поликлинического учреждения

- 3. Роль и задачи врачей-специалистов амбулаторно-поликлинического учрежденияУчастие в

- 4. Роль и задачи врачей-специалистов амбулаторно-поликлинического учрежденияУчастие в

- 5. Роль и задачи врачей-специалистов амбулаторно-поликлинического учрежденияВнедрение в

- 6. Роль и задачи врачей-специалистов амбулаторно-поликлинического учрежденияВ настоящее

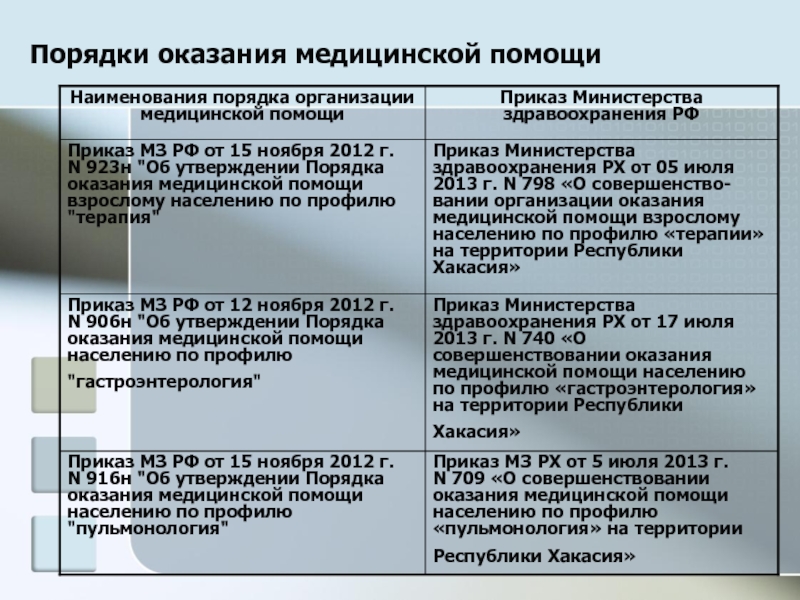

- 7. Порядки оказания медицинской помощи

- 8. Взаимодействие участкового врача и врача-кардиолога

- 9. Взаимодействие участкового врача и врача-кардиолога Участковые

- 10. Взаимодействие участкового врача и врача-кардиолога

- 11. Медицинские осмотры и диспансеризация (статья 46 Федерального

- 12. Медицинские осмотры и диспансеризация (статья 46 Федерального

- 13. Медицинские осмотры и диспансеризация (статья 46 Федерального

- 14. Медицинские осмотры и диспансеризация (статья 46 Федерального

- 15. Цели диспансеризации взрослого населенияРаннее выявление хронических неинфекционных

- 16. Цели диспансеризации взрослого населенияПроведение краткого профилактического консультирования

- 17. Диспансеризация взрослого населенияПорядок диспансеризации определённых групп взрослого

- 18. Основные задачами врача-терапевта при проведении диспансеризации: составление

- 19. Основные задачами врача-терапевта при проведении диспансеризации: проведение

- 20. Основные задачами врача-терапевта при проведении диспансеризации: проведение

- 21. Этапы диспансеризации: Диспансеризация проводится

- 22. Диспансерное наблюдение Приказ Министерства здравоохранения РФ от

- 23. Диспансерное наблюдение Диспансерный прием (осмотр,

- 24. Диспансерное наблюдение назначение по медицинским показаниям профилактических,

- 25. Диспансерное наблюдение Основаниями для

- 26. Критерии эффективности диспансерного наблюдения уменьшение числа случаев

- 27. Критерии эффективности диспансерного наблюдения снижение показателей смертности,

- 28. Медицинская профилактика Комплекс профилактических мер, реализуемый через

- 29. Первичная профилактика - комплекс

- 30. Вторичная профилактика - комплекс медицинских,

- 31. Третичная профилактика - комплекс медицинских,

- 32. Медицинская профилактика - Для пропаганды

- 33. Этика и деонтология в работе врача поликлиники

- 34. Этика и деонтология в работе врача поликлиникиВ

- 35. Этика и деонтология в работе врача поликлиники

- 36. Этика и деонтология в работе врача поликлиникиПринципы

- 37. Этика и деонтология в работе врача поликлиники

- 38. Этика и деонтология в работе врача поликлиники

- 39. Принципы организации АСУ в поликлинике

- 40. Основные требования к комплексным информационным медицинским системам

- 41. Основные требования к комплексным информационным медицинским системамОрганизация

- 42. Скачать презентанцию

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Организация лечебно-профилактической помощи населению в условиях поликлиники

ПЫЛИНСКАЯ Е.В.

Зам. главного врача

по организационно-методической работе

Слайд 2Роль и задачи врачей-специалистов амбулаторно-поликлинического учреждения

Основными задачами врачей-специалистов

территориальных амбулаторно-поликлинических учреждений являются:

Оказание консультативной, диагностической и лечебной помощи больным

с заболеваниями соответствующего профиля, направляемым участковыми врачами.Диспансерное наблюдение и реабилитация больных с заболеваниями соответствующего профиля.

Отбор и направление больных на стационарное лечение в специализированные отделения.

Участие в отборе больных для оказания высокотехнологичных видов медицинской помощи, в соответствии с установленным порядком оказания высокотехнологичной медицинской помощи, а также учет лиц, ожидающих и получивших высокотехнологичную медицинскую помощь по поводу заболеваний соответствующего профиля.

Слайд 3Роль и задачи врачей-специалистов амбулаторно-поликлинического учреждения

Участие в выполнении федеральных и

региональных целевых программ, направленных на снижение заболеваемости и смертности в

субъекте Российской Федерации.Разработка и проведение мероприятий по санитарно-гигиеническому просвещению, участие в организации и проведении профильных школ больных (артериальной гипертонией, сахарным диабетом и др.)

Мониторирование и анализ основных медико-статистических показателей заболеваемости, инвалидности и смертности от заболеваний соответствующего профиля в районе обслуживания.

Анализ качества и эффективности работы и выработка рекомендаций по профилактике, диагностике, лечению, реабилитации и диспансерному наблюдению больных соответствующего профиля.

Внедрение в практику новых методов профилактики, диагностики и лечения больных с заболеваниями соответствующего профиля.

Слайд 4Роль и задачи врачей-специалистов амбулаторно-поликлинического учреждения

Участие в выполнении федеральных и

региональных целевых программ, направленных на снижение заболеваемости и смертности в

субъекте Российской Федерации.Разработка и проведение мероприятий по санитарно-гигиеническому просвещению, участие в организации и проведении профильных школ больных (артериальной гипертонией, сахарным диабетом и др.)

Мониторирование и анализ основных медико-статистических показателей заболеваемости, инвалидности и смертности от заболеваний соответствующего профиля в районе обслуживания.

Анализ качества и эффективности работы и выработка рекомендаций по профилактике, диагностике, лечению, реабилитации и диспансерному наблюдению больных соответствующего профиля.

Слайд 5Роль и задачи врачей-специалистов амбулаторно-поликлинического учреждения

Внедрение в практику новых методов

профилактики, диагностики и лечения больных с заболеваниями соответствующего профиля.

Участие в

мероприятиях по повышению квалификации участковых-врачей поликлиники по вопросам диагностики, лечения профилактики (индивидуальное консультирование, совместные осмотры и разборы больных, лекции и занятия по внутреннему плану повышения квалификации врачебного состава учреждения, участие в работе научно-практических конференций и др.). Слайд 6Роль и задачи врачей-специалистов амбулаторно-поликлинического учреждения

В настоящее время Минздравом России

утверждено более 30-ти порядков оказания медицинской помощи при заболеваниях различного

профиля.В порядках оказания медицинской помощи определены положения об организации деятельности врачей-специалистов, рекомендуемые штаты на прикреплённое население, стандарты оснащения кабинетов врачей-специалистов.

Определён порядок взаимодействия участковых врачей-терапевтов, врачей общей практики и врачей-специалистов, в том числе вопросы преемственности, диспансерное наблюдение и т.д.

Слайд 8Взаимодействие участкового врача и врача-кардиолога

Плановая кардиологическая

помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических учреждениях оказывается

на основе взаимодействия участковых врачей и врачей-кардиологов.В поликлинике участковые врачи выполняют следующие функции:

Выявляют риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений;

Направляют при необходимости больных с повышенным риском сердечно-сосудистых осложнений к врачам-кардиологам поликлиники;

Осуществляют амбулаторное лечение больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями в соответствии с установленными стандартами медицинской помощи с учетом рекомендаций врачей-кардиологов.

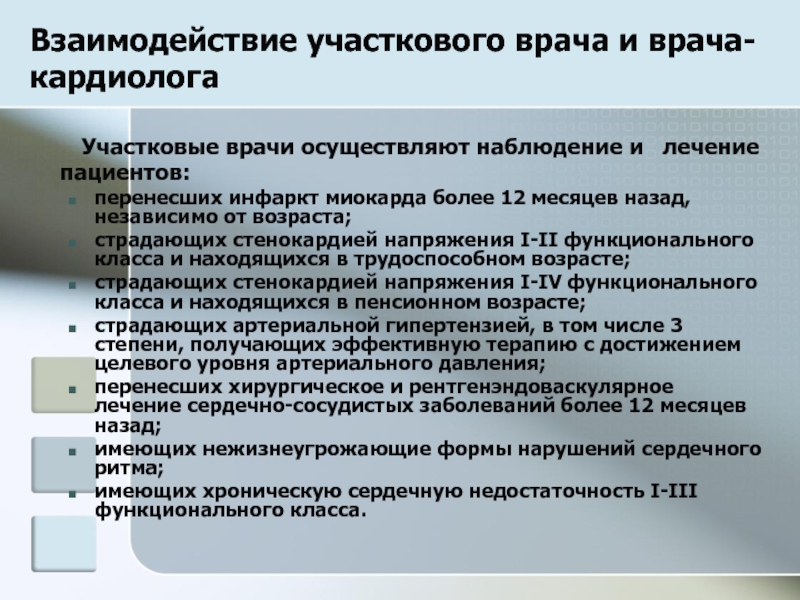

Слайд 9Взаимодействие участкового врача и врача-кардиолога

Участковые врачи осуществляют наблюдение

и лечение пациентов:

перенесших инфаркт миокарда более 12 месяцев назад,

независимо от возраста;страдающих стенокардией напряжения I-II функционального класса и находящихся в трудоспособном возрасте;

страдающих стенокардией напряжения I-IV функционального класса и находящихся в пенсионном возрасте;

страдающих артериальной гипертензией, в том числе 3 степени, получающих эффективную терапию с достижением целевого уровня артериального давления;

перенесших хирургическое и рентгенэндоваскулярное лечение сердечно-сосудистых заболеваний более 12 месяцев назад;

имеющих нежизнеугрожающие формы нарушений сердечного ритма;

имеющих хроническую сердечную недостаточность I-III функционального класса.

Слайд 10Взаимодействие участкового врача и врача-кардиолога

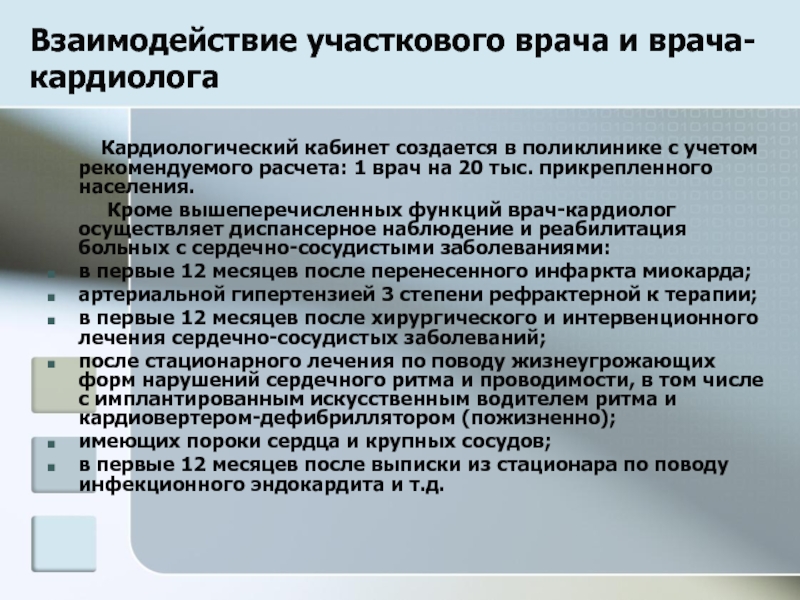

Кардиологический

кабинет создается в поликлинике с учетом рекомендуемого расчета: 1 врач

на 20 тыс. прикрепленного населения.Кроме вышеперечисленных функций врач-кардиолог осуществляет диспансерное наблюдение и реабилитация больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями:

в первые 12 месяцев после перенесенного инфаркта миокарда;

артериальной гипертензией 3 степени рефрактерной к терапии;

в первые 12 месяцев после хирургического и интервенционного лечения сердечно-сосудистых заболеваний;

после стационарного лечения по поводу жизнеугрожающих форм нарушений сердечного ритма и проводимости, в том числе с имплантированным искусственным водителем ритма и кардиовертером-дефибриллятором (пожизненно);

имеющих пороки сердца и крупных сосудов;

в первые 12 месяцев после выписки из стационара по поводу инфекционного эндокардита и т.д.

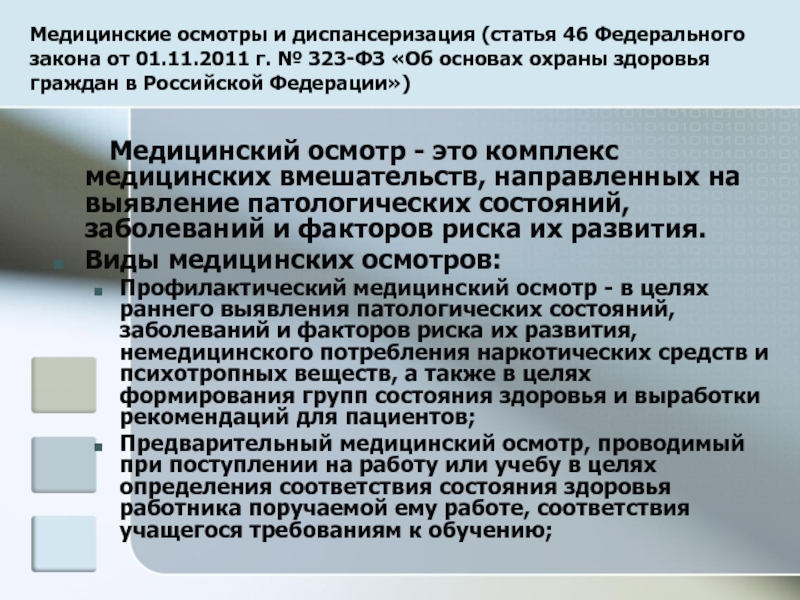

Слайд 11Медицинские осмотры и диспансеризация (статья 46 Федерального закона от 01.11.2011

г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской

Федерации») Медицинский осмотр - это комплекс медицинских вмешательств, направленных на выявление патологических состояний, заболеваний и факторов риска их развития.

Виды медицинских осмотров:

Профилактический медицинский осмотр - в целях раннего выявления патологических состояний, заболеваний и факторов риска их развития, немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также в целях формирования групп состояния здоровья и выработки рекомендаций для пациентов;

Предварительный медицинский осмотр, проводимый при поступлении на работу или учебу в целях определения соответствия состояния здоровья работника поручаемой ему работе, соответствия учащегося требованиям к обучению;

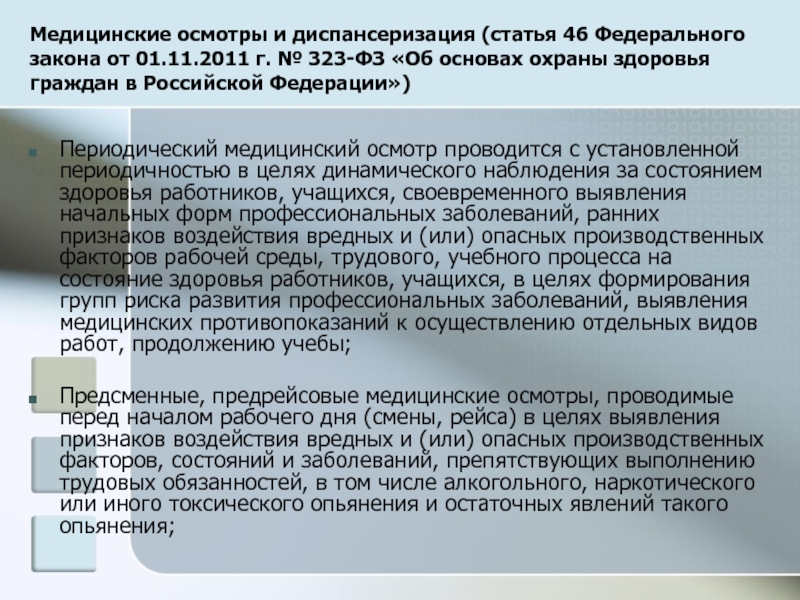

Слайд 12Медицинские осмотры и диспансеризация (статья 46 Федерального закона от 01.11.2011

г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской

Федерации»)Периодический медицинский осмотр проводится с установленной периодичностью в целях динамического наблюдения за состоянием здоровья работников, учащихся, своевременного выявления начальных форм профессиональных заболеваний, ранних признаков воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов рабочей среды, трудового, учебного процесса на состояние здоровья работников, учащихся, в целях формирования групп риска развития профессиональных заболеваний, выявления медицинских противопоказаний к осуществлению отдельных видов работ, продолжению учебы;

Предсменные, предрейсовые медицинские осмотры, проводимые перед началом рабочего дня (смены, рейса) в целях выявления признаков воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, состояний и заболеваний, препятствующих выполнению трудовых обязанностей, в том числе алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и остаточных явлений такого опьянения;

Слайд 13Медицинские осмотры и диспансеризация (статья 46 Федерального закона от 01.11.2011

г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской

Федерации»)Послесменные, послерейсовые медицинские осмотры, проводимые по окончании рабочего дня (смены, рейса) в целях выявления признаков воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов рабочей среды и трудового процесса на состояние здоровья работников, острого профессионального заболевания или отравления, признаков алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.

В отношении отдельных категорий граждан могут проводиться углубленные медицинские осмотры, представляющие собой периодические медицинские осмотры с расширенным перечнем участвующих в них врачей-специалистов и методов обследования.

Слайд 14Медицинские осмотры и диспансеризация (статья 46 Федерального закона от 01.11.2011

г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской

Федерации»)Диспансеризация -это комплекс мероприятий, в том числе медицинский осмотр врачами нескольких специальностей и применение необходимых методов обследования, осуществляемых в отношении определенных групп населения в соответствии с законодательством РФ.

Диспансерное наблюдение - это динамическое наблюдение, в том числе необходимое обследование, за состоянием здоровья лиц, страдающих хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями, в целях своевременного выявления, предупреждения осложнений, обострений заболеваний, иных патологических состояний, их профилактики и осуществления медицинской реабилитации.

Слайд 15Цели диспансеризации взрослого населения

Раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний (состояний), являющихся

основной причиной инвалидности и преждевременной смертности населения РФ, основных факторов

риска их развития (повышенный уровень артериального давления, дислипидемия, повышенный уровень глюкозы в крови, курение табака, пагубное потребление алкоголя, нерациональное питание, низкая физическая активность, избыточная масса тела или ожирение), а также потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача;Определения группы состояния здоровья, необходимых профилактических, лечебных, реабилитационных и оздоровительных мероприятий для граждан с выявленными хроническими неинфекционными заболеваниями и (или) факторами риска их развития, граждан с иными заболеваниями (состояниями), а также для здоровых граждан;

Слайд 16Цели диспансеризации взрослого населения

Проведение краткого профилактического консультирования граждан с выявленными

хроническими неинфекционными заболеваниями и (или) факторами риска их развития и

здоровых граждан, а также проведения индивидуального углубленного профилактического консультирования и группового профилактического консультирования (школ пациента) граждан с высоким и очень высоким суммарным сердечно-сосудистым риском;Определение группы диспансерного наблюдения граждан с выявленными хроническими неинфекционными заболеваниями и иными заболеваниями (состояниями), а также граждан с высоким и очень высоким суммарным сердечно-сосудистым риском.

Слайд 17Диспансеризация взрослого населения

Порядок диспансеризации определённых групп взрослого населения регламентируется приказом

МЗ РФ от 3 декабря 2012 г. N 1006н "Об утверждении порядка

проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения"Диспансеризация проводится 1 раз в 3 года в возрастные периоды, предусмотренные приказом, за исключением инвалидов Великой Отечественной войны, лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда" и признанных инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья, которые проходят диспансеризацию ежегодно вне зависимости от возраста.

Слайд 18Основные задачами врача-терапевта при проведении диспансеризации:

составление списков граждан, подлежащих

диспансеризации в текущем календарном году, и плана проведения диспансеризации на

текущий год;активное привлечение населения участка к прохождению диспансеризации, информирование об ее целях и задачах, повышение мотивации граждан к прохождению диспансеризации, в том числе путем проведения разъяснительных бесед на уровне семьи, организованного коллектива;

Слайд 19Основные задачами врача-терапевта при проведении диспансеризации:

проведение медицинского осмотра гражданина

по итогам первого и второго этапов диспансеризации, установление диагноза заболевания,

определение группы состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения (с учетом заключений врачей-специалистов), назначение необходимого лечения, при наличии медицинских показаний направление на дополнительные диагностические исследования, не входящие в объем диспансеризации, для получения специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, на санаторно-курортное лечение;Слайд 20Основные задачами врача-терапевта при проведении диспансеризации:

проведение краткого профилактического консультирования,

направление граждан с выявленными факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний

в отделение (кабинет) медицинской профилактики или центр здоровья для оказания медицинской помощи по коррекции указанных факторов риска;участие в оформлении (ведении) медицинской документации, в том числе паспорта здоровья;

подведение итогов диспансеризации

Слайд 21Этапы диспансеризации:

Диспансеризация проводится в два этапа.

Первый

этап диспансеризации (скрининг) проводится с целью выявления у граждан признаков

хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача, а также определения медицинских показаний к выполнению дополнительных обследований и осмотров врачами-специалистами для уточнения диагноза заболевания (состояния) на втором этапе диспансеризации.Второй этап диспансеризации проводится с целью дополнительного обследования и уточнения диагноза заболевания (состояния), проведения углубленного профилактического консультирования.

Слайд 22Диспансерное наблюдение

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21 декабря 2012 г.

N 1344н "Об утверждении Порядка проведения диспансерного наблюдения".

Диспансерное наблюдение осуществляется в

отношении граждан, страдающих отдельными видами хронических неинфекционных и инфекционных заболеваний или имеющих высокий риск их развития, а также в отношении граждан, находящихся в восстановительном периоде после перенесенных тяжелых острых заболеваний (состояний, в том числе травм и отравлений).Слайд 23Диспансерное наблюдение

Диспансерный прием (осмотр, консультация) включает:

оценку

состояния гражданина, сбор жалоб и анамнеза, физикальное обследование;

назначение и оценку

лабораторных и инструментальных исследований;установление или уточнение диагноза заболевания (состояния);

проведение краткого профилактического консультирования;

Слайд 24Диспансерное наблюдение

назначение по медицинским показаниям профилактических, лечебных и реабилитационных

мероприятий, в том числе направление гражданина в медицинскую организацию, оказывающую

специализированную (высокотехнологичную) медицинскую помощь, на санаторно-курортное лечение, в отделение (кабинет) медицинской профилактики или центр здоровья для проведения углубленного индивидуального профилактического консультирования и (или) группового профилактического консультирования (школа пациента);разъяснение гражданину с высоким риском развития угрожающего жизни заболевания (состояния) или его осложнения, а также лицам, совместно с ним проживающим, правил действий при их развитии и необходимости своевременного вызова скорой медицинской помощи.

Слайд 25Диспансерное наблюдение

Основаниями для прекращения диспансерного наблюдения

являются:

выздоровление или достижение стойкой компенсации физиологических функций после перенесенного острого

заболевания (состояния, в том числе травмы, отравления);достижение стойкой компенсации физиологических функций или стойкой ремиссии хронического заболевания (состояния);

устранение (коррекция) факторов риска и снижение степени риска развития хронических неинфекционных заболеваний и их осложнений до умеренного или низкого уровня.

Слайд 26Критерии эффективности диспансерного наблюдения

уменьшение числа случаев и количества дней

временной нетрудоспособности граждан, находящихся под диспансерным наблюдением;

уменьшение числа госпитализаций граждан,

находящихся под диспансерным наблюдением, в том числе по экстренным медицинским показаниям, по поводу обострений и осложнений заболеваний;отсутствие увеличения или сокращение числа случаев инвалидности граждан, находящихся под диспансерным наблюдением;

Слайд 27Критерии эффективности диспансерного наблюдения

снижение показателей смертности, в том числе

смертности вне медицинских организаций, граждан, находящихся под диспансерным наблюдением;

уменьшение частоты

обострений хронических заболеваний у граждан, находящихся под диспансерным наблюдением;снижение числа вызовов скорой медицинской помощи и госпитализаций по экстренным медицинским показаниям среди взрослого населения, находящегося под диспансерным наблюдением.

Слайд 28Медицинская профилактика

Комплекс профилактических мер, реализуемый через систему здравоохранения, называется

медицинской профилактикой.

Медицинская профилактика по отношению к населению бывает индивидуальной,

групповой и популяционной (массовой). Индивидуальная профилактика — это проведение профилактических мероприятий с отдельными индивидуумами. Групповая — с группами лиц со сходными симптомами и факторами риска. Популяционная охватывает большие группы населения (популяцию) или население в целом.

Слайд 29Первичная профилактика -

комплекс медицинских и немедицинских

мероприятий, направленных на предупреждение появления тех или иных отклонений в

состоянии здоровья и заболеваний:меры по снижению влияния вредных факторов окружающей cреды на организм человека (улучшение качества атмосферного воздуха, питьевой воды, почвы, структуры и качества питания, условий труда, быта и отдыха, снижение уровня психосоциального стресса и других факторов, отрицательно влияющих на качество жизни);

меры по формированию здорового образа жизни;

меры по предупреждению профессионально обусловленных заболеваний и травм, несчастных случаев, а также случаев смертности в трудоспособном возрасте;

проведение иммунопрофилактики среди различных групп населения.

Слайд 30Вторичная профилактика -

комплекс медицинских, санитарно-гигиенических, психологических и

иных мер, направленных на раннее выявление заболеваний, а также предупреждение

их обострений, осложнений и хронизацию:целевое санитарно-гигиеническое обучение пациентов и членов их семей знаниям и навыкам, связанным с конкретным заболеванием (организация школ здоровья для больных, страдающих бронхиальной астмой, сахарным диабетом, гипертонической

болезнью и др.);

проведение медицинских осмотров с целью выявления заболеваний на ранних стадиях развития;

проведение курсов профилактического (противорецидивного) лечения.

Слайд 31Третичная профилактика -

комплекс медицинских, психологических, педагогических, социальных

мероприятий, направленных на устранение или компенсацию ограничений жизнедеятельности, утраченных функций,

с целью возможно более полного восстановления социального и профессионального статуса больного.Это достигается развитием сети центров восстановительной медицины и реабилитации, а также санаторно-куроротных учреждений.

Слайд 32Медицинская профилактика -

Для пропаганды здорового образа жизни

используются различные формы пропаганды:

Вербальные: Лекции, беседы, теле- и радиовыступления

Печатные:

Лозунг; санитарный бюллетень; газетные и журнальные публикации; брошюра, буклет, календарь, листовка, памятка; cоциальная реклама, плакат, рисунок, схема, чертеж, план; диаграмма, картограмма.Наглядные: Фотография, слайды, видеофильмы; скульптура, муляж, макет; микро- и макропрепараты.

Слайд 33Этика и деонтология в работе врача поликлиники

Термин "этика" происходит

от греч. ethos или лат. ethica (обычай, нрав) и имеет

несколько значений, в том числе обозначает философское учение о морали и является системой норм нравственного поведения человека или какой-либо профессиональной группы людей (например, врачей).Одним из разделов этики является деонтология (от греч. deontos — должный +...логия), под которой понимается учение о долге.

Медицинская (врачебная) этика, или биоэтика, — это междисциплинарная область исследований, возникшая вследствие воздействия научно-технического прогресса на медицину и здравоохранение и имеющая предметом ценностные этические взаимоотношения врача и пациента, социальной политики, применения новых технологий деторождения и др.

Медицинская деонтология — это совокупность этических норм и принципов поведения медицинских работников при выполнении своих профессиональных обязанностей. .

Слайд 34Этика и деонтология в работе врача поликлиники

В древних манускриптах Аюрвед

("Знание жизни") выдающийся медик древности Сушрута записал:

«Врач должен обладать

чистым сострадательным сердцем, спокойным темпераментом, правдивым характером, отличаться величайшей уверенностью и целомудрием, постоянным стремлением делать добро. Можно бояться отца, матери, друзей, учителя, но не должно чувствовать страха перед врачом. Последний должен быть добрее, внимательнее к больному, нежели отец, мать, друзья и наставник» .Слайд 35Этика и деонтология в работе врача поликлиники

В знаменитом трактате

тибетской медицины 25 веков назад отмечено, что основу хорошего врача

составляют шесть качеств, по которым он должен быть:всецело мудрым,

прямодушным,

исполненным обетов,

искусным во внешних проявлениях,

старательным в своей деятельности и

мудрым в человеческих науках.

Слайд 36Этика и деонтология в работе врача поликлиники

Принципы медицинской этики и

деонтологии, находят свое продолжение в Конституции РФ и Федерального закона

от 01.11.2011 г. № 323-ФЗ.Так, согласно статье 6 приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи реализуется в том числе путем соблюдения этических и моральных норм, а также уважительного и гуманного отношения со стороны медицинских работников и иных работников медицинской организации, оказания медицинской помощи пациенту с учетом его физического состояния и с соблюдением по возможности культурных и религиозных традиций пациента, организации оказания медицинской помощи пациенту с учетом рационального использования его времени и т.д.

Слайд 37Этика и деонтология в работе врача поликлиники

Пациент

имеет право на уважительное и гуманное отношение со стороны медицинского

и обслуживающего персонала, обследование, лечение и содержание в условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям; проведение по его просьбе консилиума и консультаций других специалистов; облегчение боли, связанной с заболеванием, доступными способами и средствами; сохранение в тайне информации о факте обращения за медицинской помощью, о состоянии здоровья, диагнозе и иных сведений, полученных при его обследовании и лечении, выбор лиц, которым в интересах пациента может быть передана информация о состоянии здоровья.Исходя из основных принципов медицинской этики и деонтологии участковый врач-терапевт должен действовать в интересах пациента, исходя из принципов добросовестности, профессиональности.

Слайд 38Этика и деонтология в работе врача поликлиники

Международный кодекс медицинской

этики ВМА (Всемирной медицинской ассоциации) предусматривает, что «врач всегда должен

урегулировать все конфликты между собственными интересами и интересами пациента в пользу интересов пациента».Все эти мероприятия должны проводиться медицинским персоналом в щадящей, корректной форме, с учетом отсутствия у пациентов специальных познаний в области медицины.

Говоря о правилах поведения медицинских работников, основанных на нравственных нормах, при выполнении ими своего гражданского и профессионального долга, следует отметить, что каждый врач должен руководствоваться клятвой врача, которую дает при окончании высшего медицинского учебного заведения. Это требование закреплено в статье 71 Федерального закона от 01.11.2011 г. № 323-ФЗ (в ней же приведён текст клятвы врача).

Слайд 39Принципы организации АСУ в поликлинике

Формирование информационной

системы учреждения начинается с организации отдела информационных технологий. Уже не

вызывает споров утверждение, что внешние (контрактные, договорные) временные исполнители не могут заменить внутренний информационный отдел ни по уровню ответственности, ни по требуемой конфиденциальности и корпоративности.Как будет называться подразделение лечебно-профилактического учреждения - информационно-аналитический отдел или отдел автоматизированных систем управления (АСУ) - не главное. Хотя, последнее, старое название больше отражает истинное содержание, цели и задачи подразделения информационного обеспечения учреждения.

При организации отделов АСУ учреждений здравоохранения руководствуются в первую очередь Приказом Минздрава СССР N 920 от 30.07.87 "Об утверждении положения об отделе автоматизированных систем управления (вычислительном центре) учреждения здравоохранения", не утратившим силу до настоящего времени. Тем не менее, этот Приказ во многом устарел и мало конкретен. Поэтому нормы штатной численности разрабатываются также экспертным методом и методом хронометража.

Роль отделов АСУ в современном амбулаторно-поликлиническом учреждении трудно переоценить.

Слайд 40Основные требования к комплексным информационным медицинским системам

Очевидность

начала процесса создания МИС с лечебного учреждения подтверждается и американской

профессиональной ассоциацией HIMSS, сформировавшей 10 требований к проектированию компьютерных систем:Удовлетворять нуждам всего персонала поликлиники и быть ориентированной на больного.

Гибкость, адаптируемость и простота ввода изменений.

Интегрируемость в состав других информационных систем.

Пользователи должны видеть полезность и выгодность МИС.

Обеспечение ненавязчивого автоматического кодирования медицинских терминов в целях дальнейшего анализа.

Управление ключевыми элементами системы должно быть в руках медицинского учреждения, а не у разработчика системы.

Слайд 41Основные требования к комплексным информационным медицинским системам

Организация должна быть способна

разрабатывать и внедрять решения постепенно, добавляя новые задачи в единую

работающую систему.МИС должна разрабатываться медициной для медицины, то есть специалисты клиник должны принимать самое активное участие в разработке концепции.

Непосредственный ввод данных медицинским персоналом, легкий доступ к информации, выдача в реальном времени сигналов тревоги и запланированных мероприятий.

МИС должна расти вместе с ростом организации.