Слайд 1Покровные ткани

План

Общая характеристика покровных тканей.

Эпидерма. Основные эпидермальные клетки.

Устьичный аппарат,

строение, типы, механизм устьичных движений.

Строение и функции кроющих и железистых

трихом.

Перидерма. Чечевички, образование, функционирование.

Ритидом, образование, типы.

Слайд 2Покровные ткани – это наружные ткани, покрывающие растение, находящиеся на

границе двух сред – внешней среды и внутренних тканей.

Основные

функции:

- защита внутренних тканей от избыточного испарения, перегрева, и т.д.

- газообмен и транспирация т.е. связывают растение с внешней средой;

Дополнительные функции:

- выделительная или секреторная;

- опорная;

- ассимиляционная.

Типы покровных тканей:

- эпидерма, эпидермис или кожица;

- перидерма или пробковая ткань;

- корка или ритидом.

Слайд 3 Характеристика покровных тканей.

Клетки соединены плотно без межклетников.

Клеточные оболочки утолщены и могут видоизменяться. Связь с внешней средой

осуществляется через устьица и чечевички. Ткани сложные многофункциональные.

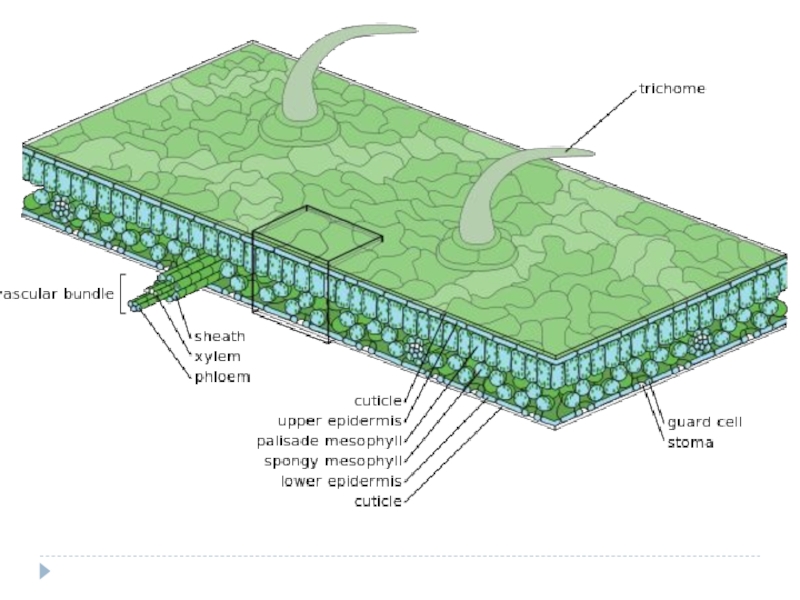

Эпидерма – первичная покровная ткань, образуется из протодермы, покрывает молодые растущие стебли, листья, плоды, цветки.

Состоит из элементов:

- основные эпидермальные клетки, выполняющие защитную функцию;

- устьичный аппарат – осуществляет газообмен и транспирацию;

- волоски или трихомы;

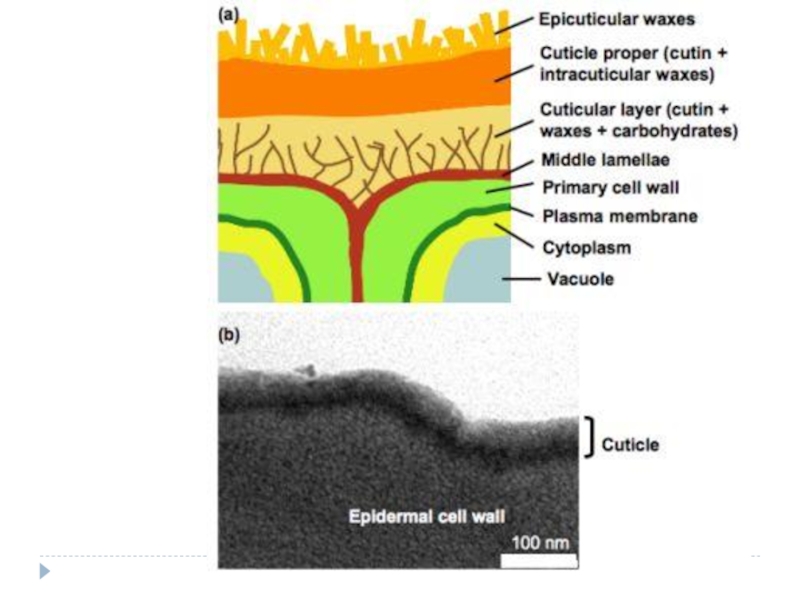

Слайд 5Основные эпидермальные клетки расположены в один слой, очень плотно. Их

форма повторяет форму органа, в котором они находятся. Боковые стенки

извилистые, наружные толстые и инкрустированы жироподобным веществом кутином, при застывания которого образуется пленка – кутикула. Поверх нее может откладываться эпикутикулярный воск, придающий сизый налет. Кутикула и воск создают дополнительную защиту. Кутикула во влажную погоду проницаема для газов и жидкостей, а в сухую – нет.

Клетки эпидермы живые, содержат ядро и цитоплазму с органоидами. Хлоропласты менее фотосинтетически активные, лейкопласты встречаются реже, хромопласты располагаются в окрашенных органах. Крупная центральная вакуоль способна накапливать оксалат кальция, алкалоиды, пигменты.

Клетки могут окремневать, одревесневать, опробковевать или ослизняться.

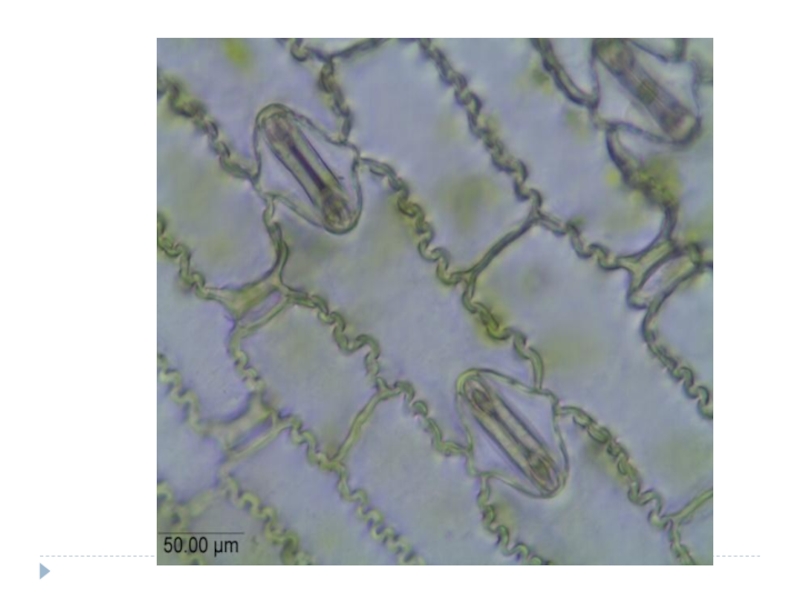

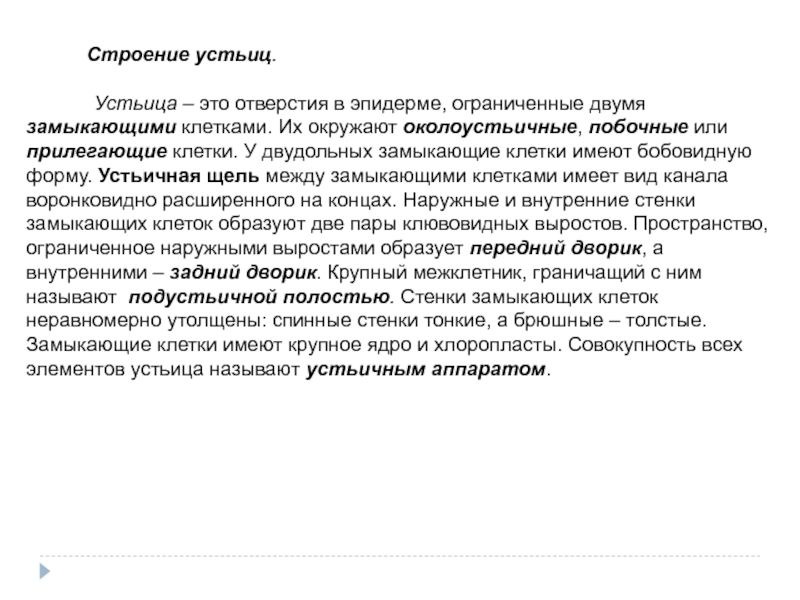

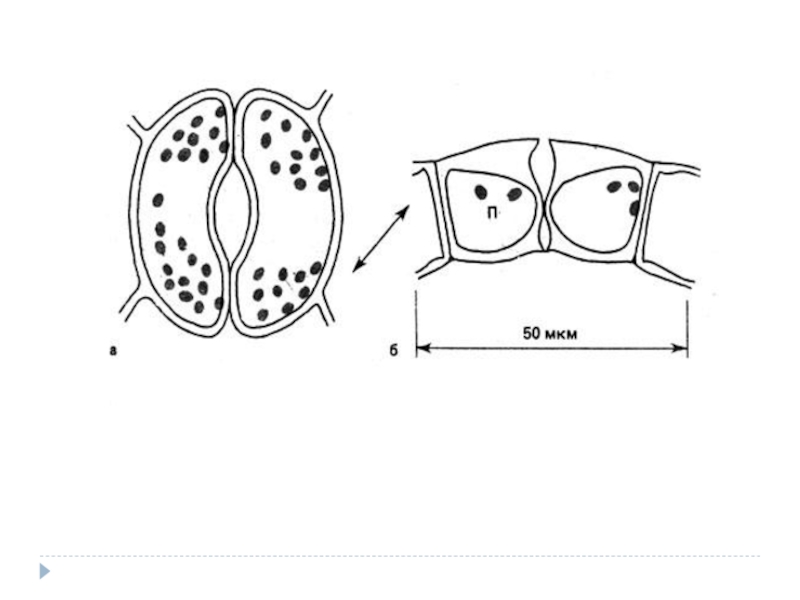

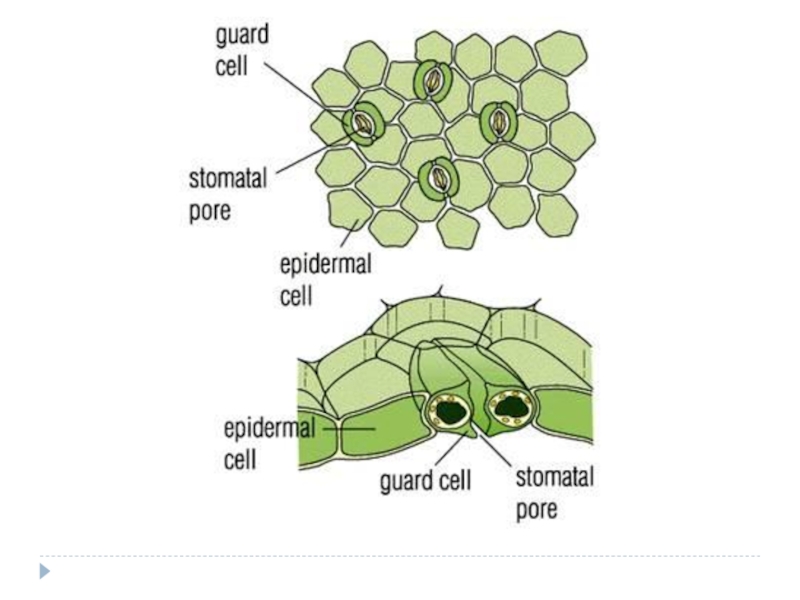

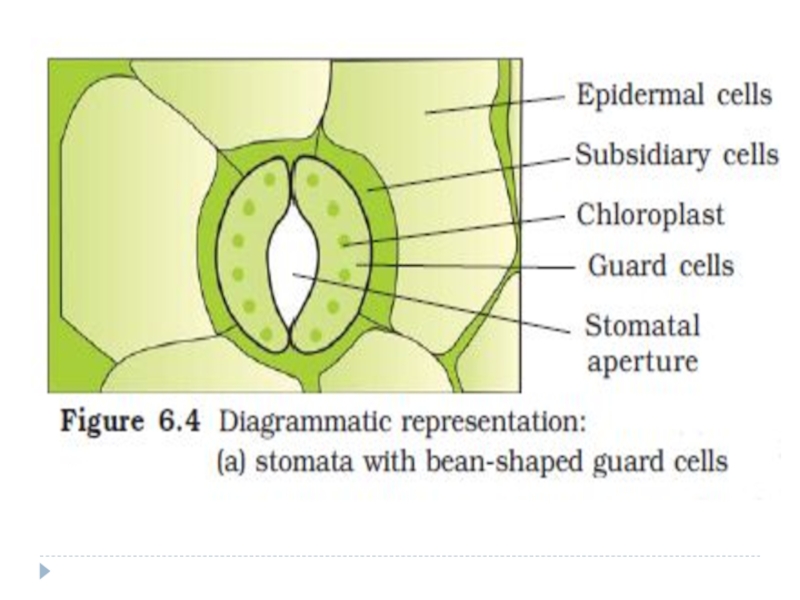

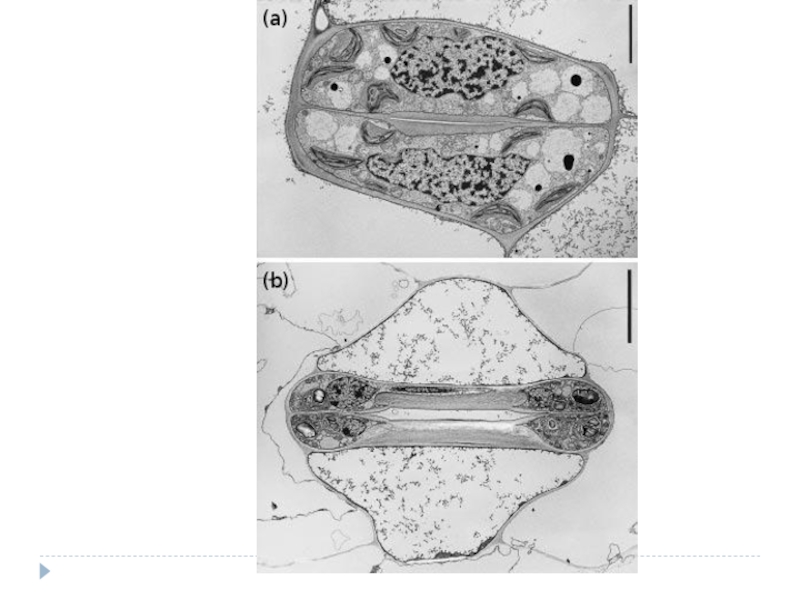

Слайд 9 Строение устьиц.

Устьица –

это отверстия в эпидерме, ограниченные двумя замыкающими клетками. Их окружают

околоустьичные, побочные или прилегающие клетки. У двудольных замыкающие клетки имеют бобовидную форму. Устьичная щель между замыкающими клетками имеет вид канала воронковидно расширенного на концах. Наружные и внутренние стенки замыкающих клеток образуют две пары клювовидных выростов. Пространство, ограниченное наружными выростами образует передний дворик, а внутренними – задний дворик. Крупный межклетник, граничащий с ним называют подустьичной полостью. Стенки замыкающих клеток неравномерно утолщены: спинные стенки тонкие, а брюшные – толстые. Замыкающие клетки имеют крупное ядро и хлоропласты. Совокупность всех элементов устьица называют устьичным аппаратом.

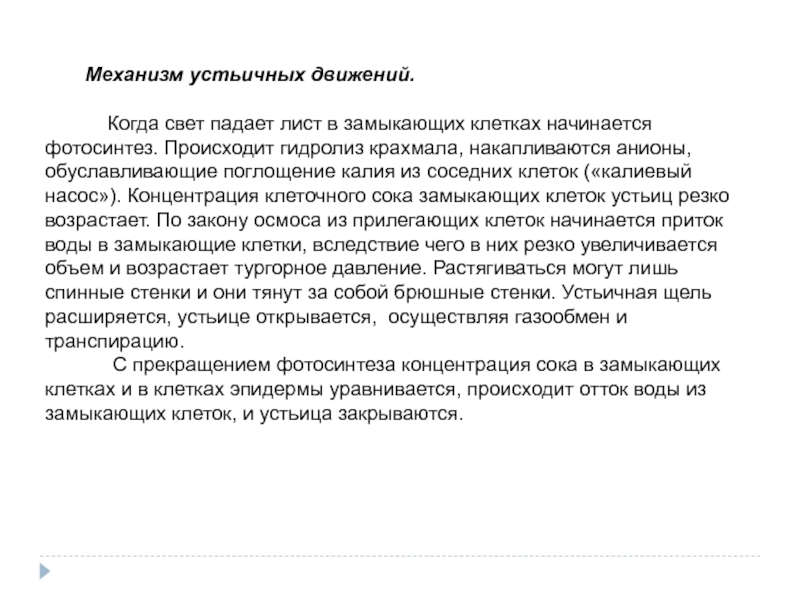

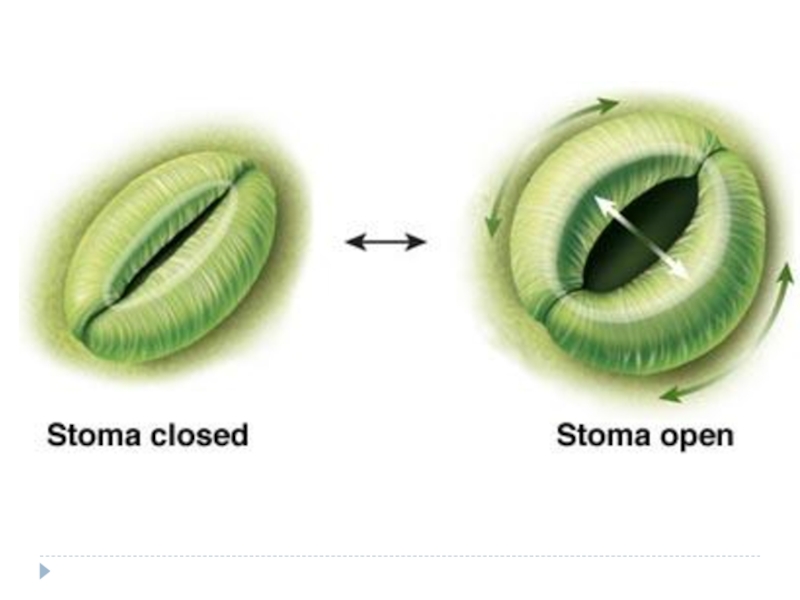

Слайд 13Механизм устьичных движений.

Когда свет падает лист в

замыкающих клетках начинается фотосинтез. Происходит гидролиз крахмала, накапливаются анионы, обуславливающие

поглощение калия из соседних клеток («калиевый насос»). Концентрация клеточного сока замыкающих клеток устьиц резко возрастает. По закону осмоса из прилегающих клеток начинается приток воды в замыкающие клетки, вследствие чего в них резко увеличивается объем и возрастает тургорное давление. Растягиваться могут лишь спинные стенки и они тянут за собой брюшные стенки. Устьичная щель расширяется, устьице открывается, осуществляя газообмен и транспирацию.

С прекращением фотосинтеза концентрация сока в замыкающих клетках и в клетках эпидермы уравнивается, происходит отток воды из замыкающих клеток, и устьица закрываются.

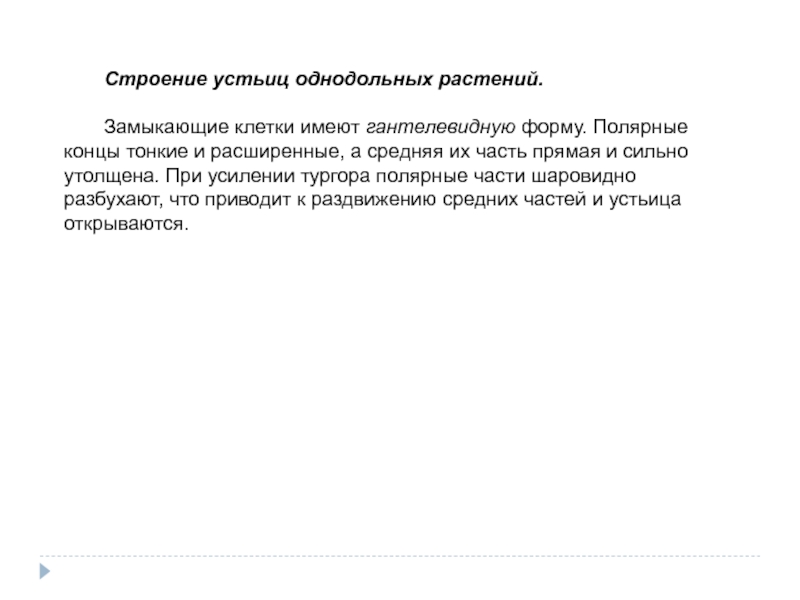

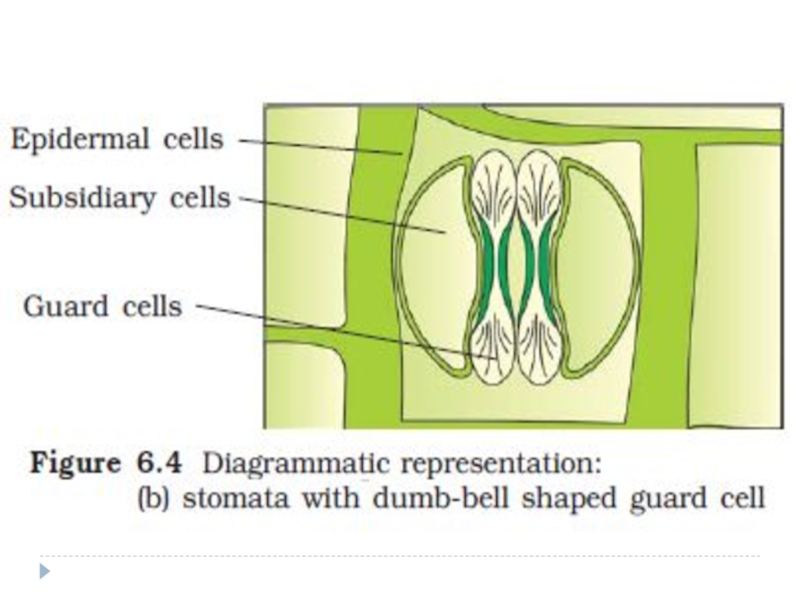

Слайд 15Строение устьиц однодольных растений.

Замыкающие клетки имеют гантелевидную форму. Полярные

концы тонкие и расширенные, а средняя их часть прямая и

сильно утолщена. При усилении тургора полярные части шаровидно разбухают, что приводит к раздвижению средних частей и устьица открываются.

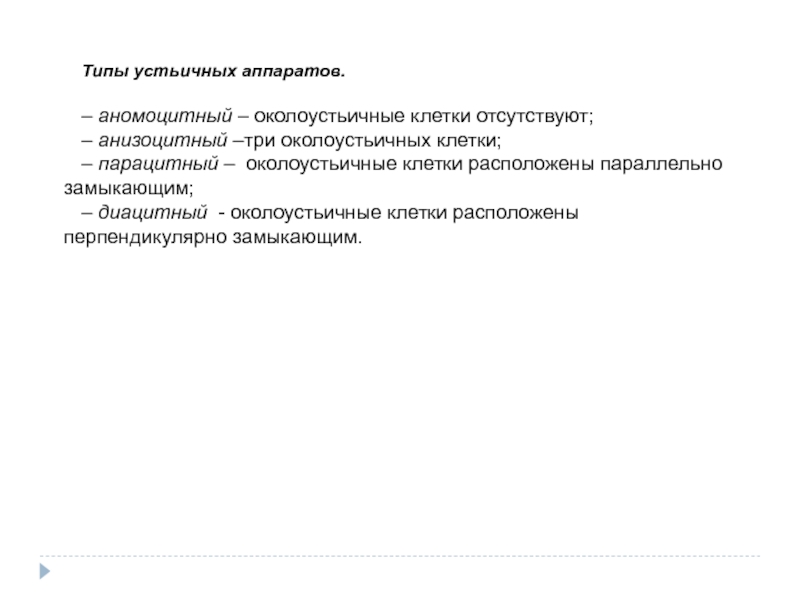

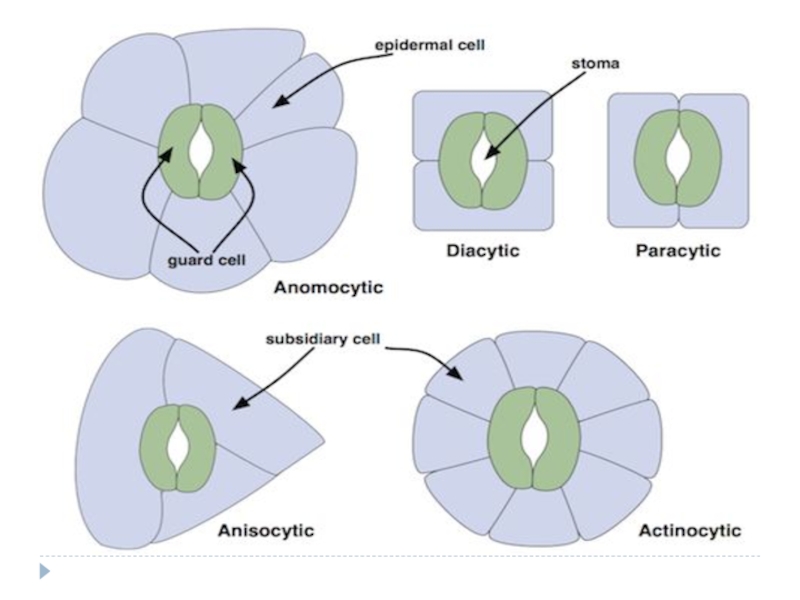

Слайд 18Типы устьичных аппаратов.

– аномоцитный – околоустьичные клетки отсутствуют;

– анизоцитный –три

околоустьичных клетки;

– парацитный – околоустьичные клетки расположены параллельно замыкающим;

–

диацитный - околоустьичные клетки расположены перпендикулярно замыкающим.

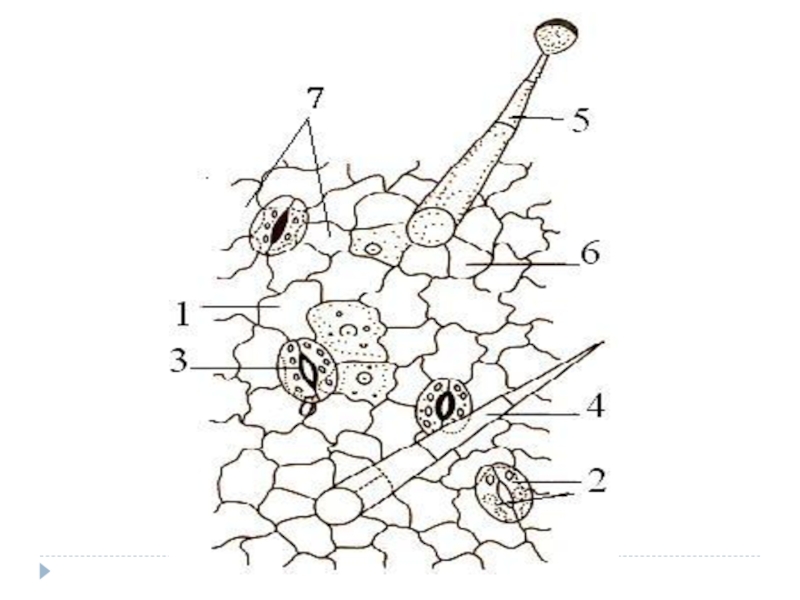

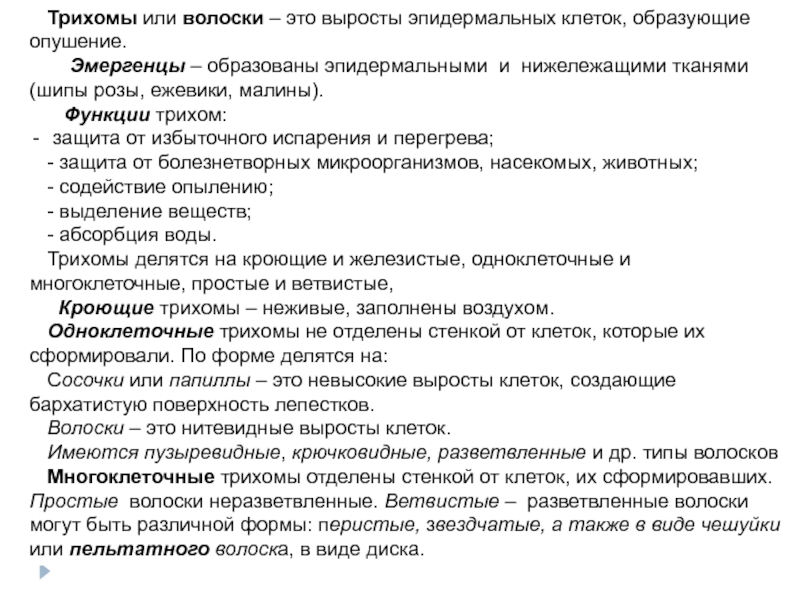

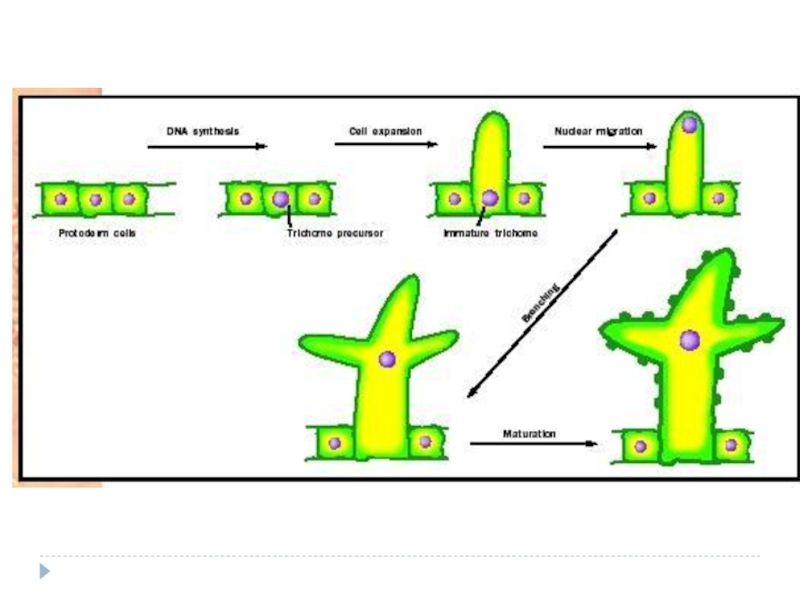

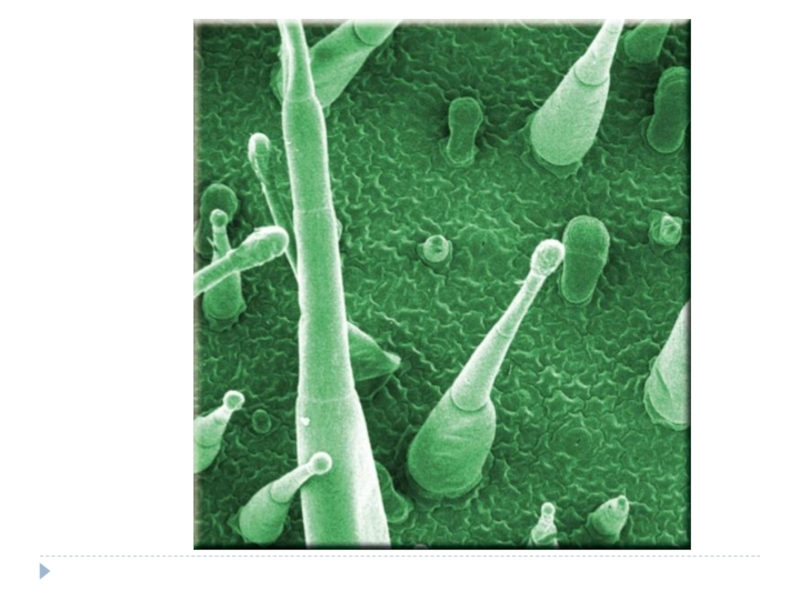

Слайд 20Трихомы или волоски – это выросты эпидермальных клеток, образующие опушение.

Эмергенцы – образованы эпидермальными и нижележащими тканями (шипы

розы, ежевики, малины).

Функции трихом:

защита от избыточного испарения и перегрева;

- защита от болезнетворных микроорганизмов, насекомых, животных;

- содействие опылению;

- выделение веществ;

- абсорбция воды.

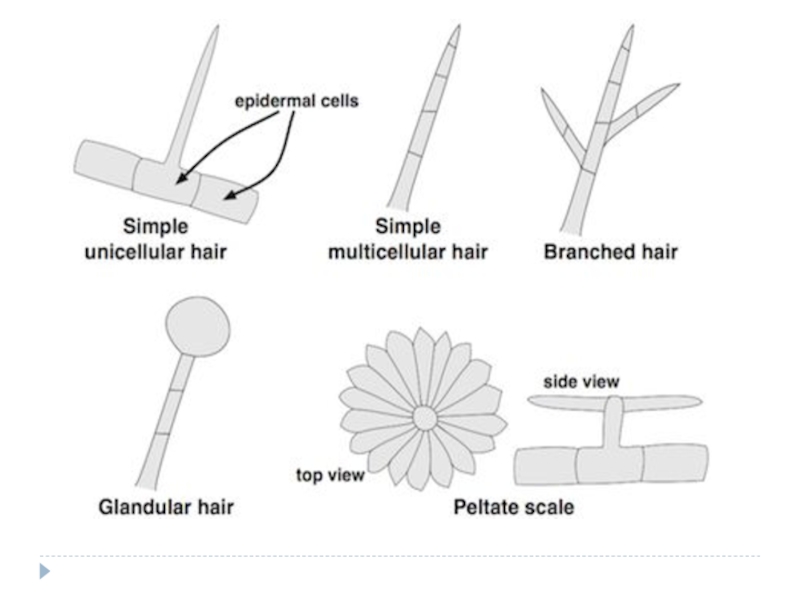

Трихомы делятся на кроющие и железистые, одноклеточные и многоклеточные, простые и ветвистые,

Кроющие трихомы – неживые, заполнены воздухом.

Одноклеточные трихомы не отделены стенкой от клеток, которые их сформировали. По форме делятся на:

Сосочки или папиллы – это невысокие выросты клеток, создающие бархатистую поверхность лепестков.

Волоски – это нитевидные выросты клеток.

Имеются пузыревидные, крючковидные, разветвленные и др. типы волосков

Многоклеточные трихомы отделены стенкой от клеток, их сформировавших. Простые волоски неразветвленные. Ветвистые – разветвленные волоски могут быть различной формы: перистые, звездчатые, а также в виде чешуйки или пельтатного волоска, в виде диска.

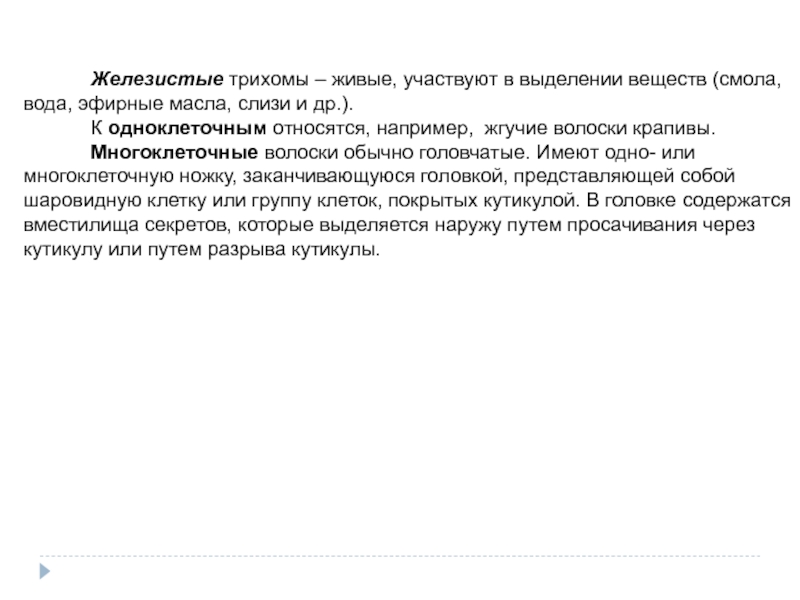

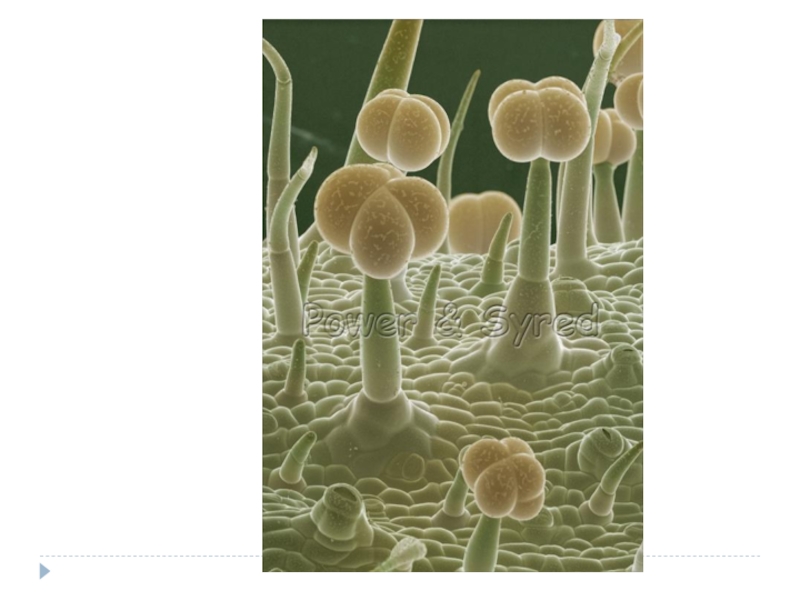

Слайд 25 Железистые трихомы – живые, участвуют в выделении

веществ (смола, вода, эфирные масла, слизи и др.).

К одноклеточным относятся, например, жгучие волоски крапивы.

Многоклеточные волоски обычно головчатые. Имеют одно- или многоклеточную ножку, заканчивающуюся головкой, представляющей собой шаровидную клетку или группу клеток, покрытых кутикулой. В головке содержатся вместилища секретов, которые выделяется наружу путем просачивания через кутикулу или путем разрыва кутикулы.

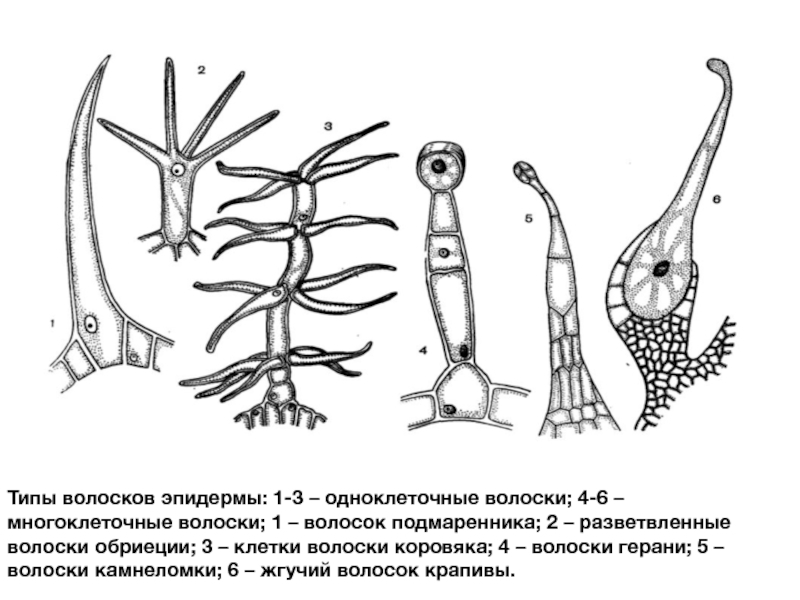

Слайд 26Типы волосков эпидермы: 1-3 – одноклеточные волоски; 4-6 – многоклеточные

волоски; 1 – волосок подмаренника; 2 – разветвленные волоски обриеции;

3 – клетки волоски коровяка; 4 – волоски герани; 5 – волоски камнеломки; 6 – жгучий волосок крапивы.

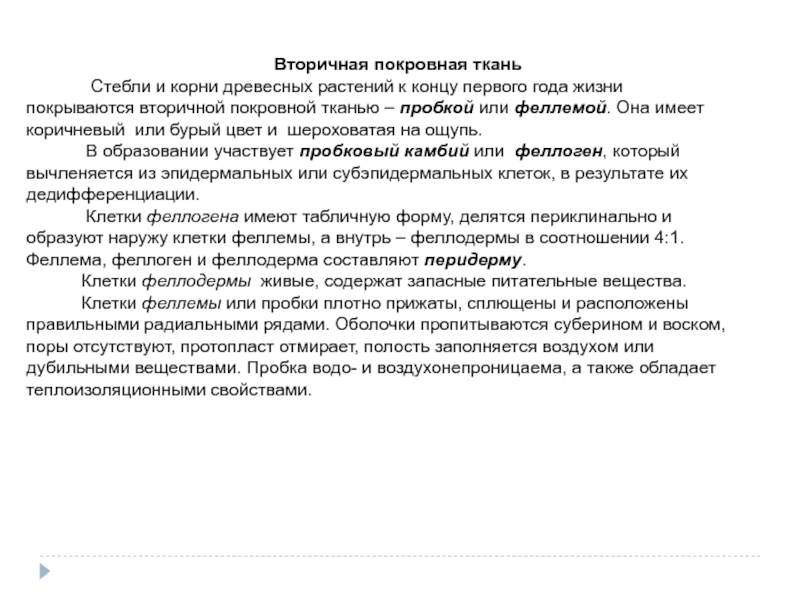

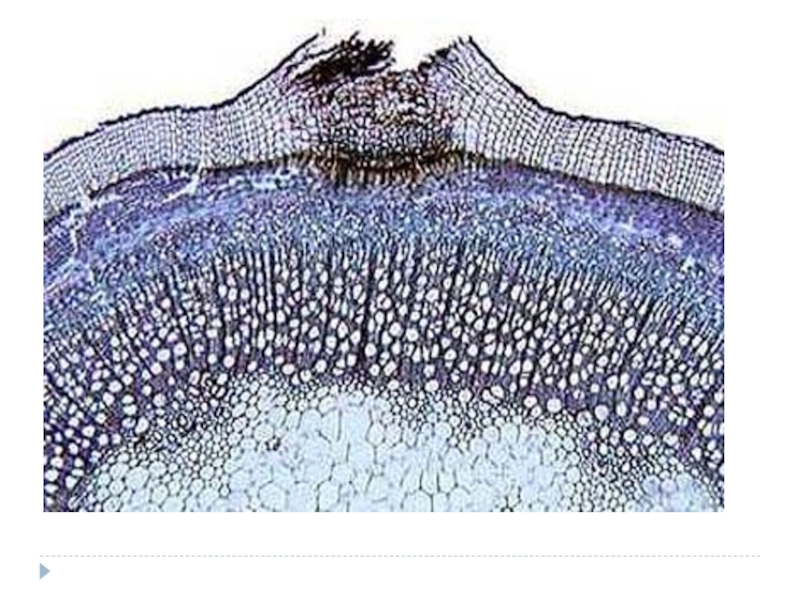

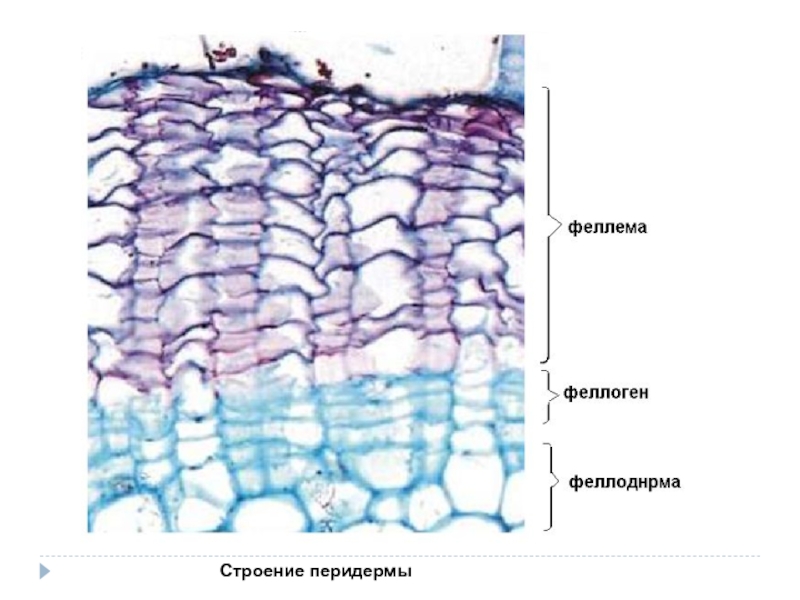

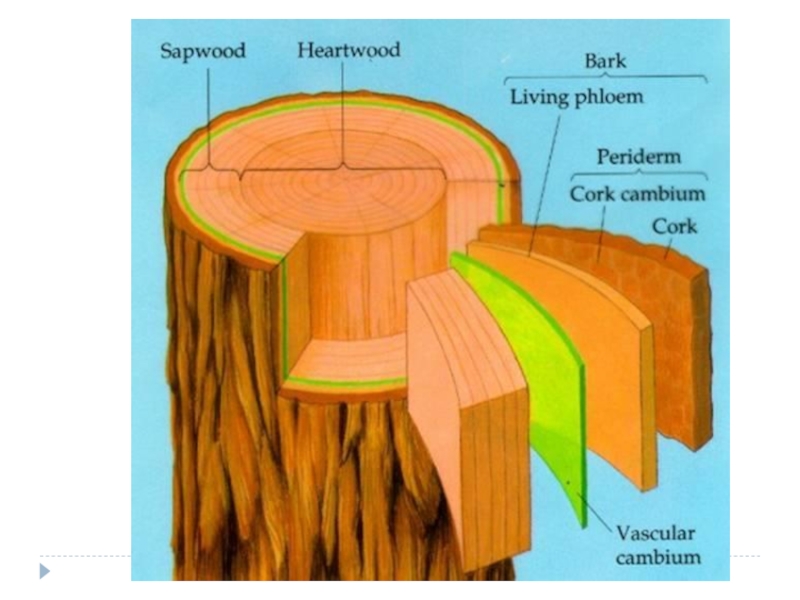

Слайд 29Вторичная покровная ткань

Стебли и корни древесных растений

к концу первого года жизни покрываются вторичной покровной тканью –

пробкой или феллемой. Она имеет коричневый или бурый цвет и шероховатая на ощупь.

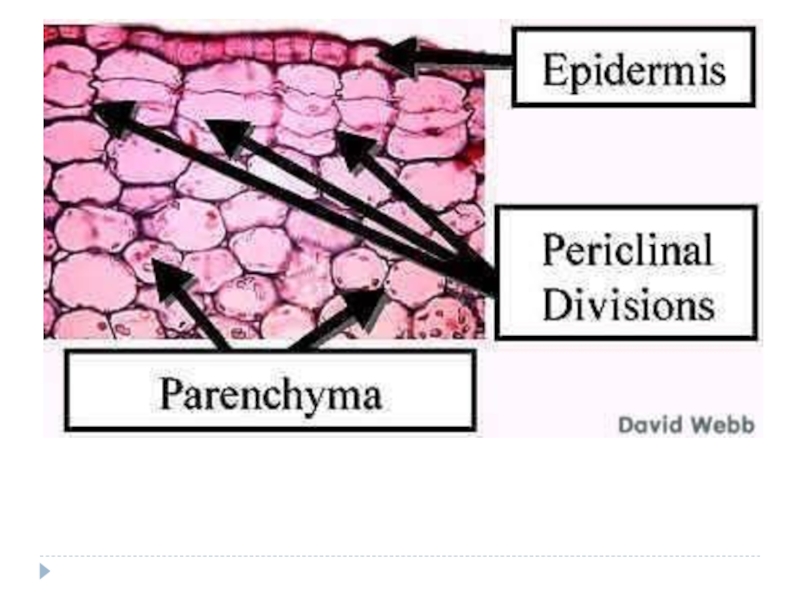

В образовании участвует пробковый камбий или феллоген, который вычленяется из эпидермальных или субэпидермальных клеток, в результате их дедифференциации.

Клетки феллогена имеют табличную форму, делятся периклинально и образуют наружу клетки феллемы, а внутрь – феллодермы в соотношении 4:1. Феллема, феллоген и феллодерма составляют перидерму.

Клетки феллодермы живые, содержат запасные питательные вещества.

Клетки феллемы или пробки плотно прижаты, сплющены и расположены правильными радиальными рядами. Оболочки пропитываются суберином и воском, поры отсутствуют, протопласт отмирает, полость заполняется воздухом или дубильными веществами. Пробка водо- и воздухонепроницаема, а также обладает теплоизоляционными свойствами.

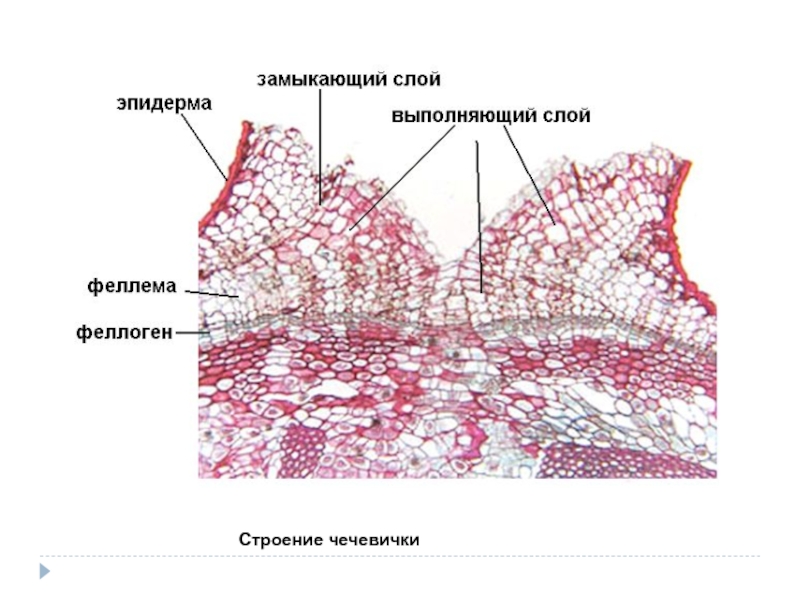

Слайд 35 Газообмен между тканями и средой осуществляется через чечевички,

имеющие вид бугорков или бородавочек.

Чечевички – это

разрывы в пробке заполненные рыхло расположенными клетками. Под некоторыми устьицами клетки начинают усиленно делится, образуя массу паренхимных клеток – заполняющую или выполняющую ткань чечевички. Затем под ней закладывается феллоген чечевичек и образуя новые клетки, увеличивая массу выполняющей ткани. Клетки выполняющей ткани округлые, тонкостенные, рыхло расположенные с большими межклетниками. Затем закладывается феллоген по всей окружности стебля и формировать перидерму.

К концу вегетационного периода феллоген образует многослойный замыкающий слой из опробковевших клеток, который покрывает чечевичку изнутри. Газообмен снижается.

Весной деятельность феллогена возобновляется, образуются новые клетки чечевички, которые давят на замыкающий слой и разрывают его, усиливая вентиляцию.

Слайд 37

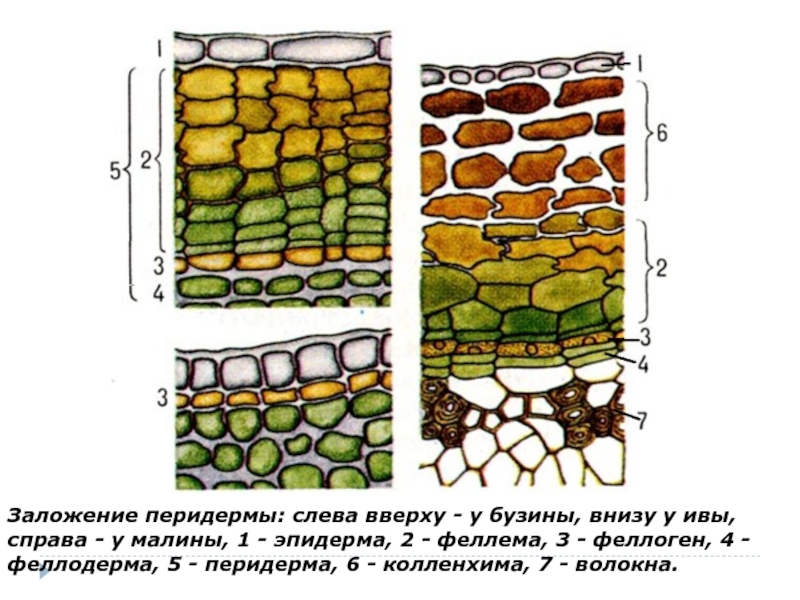

Заложение перидермы: слева вверху - у бузины, внизу у ивы,

справа - у малины, 1 - эпидерма, 2 - феллема,

3 - феллоген, 4 - феллодерма, 5 - перидерма, 6 - колленхима, 7 - волокна.

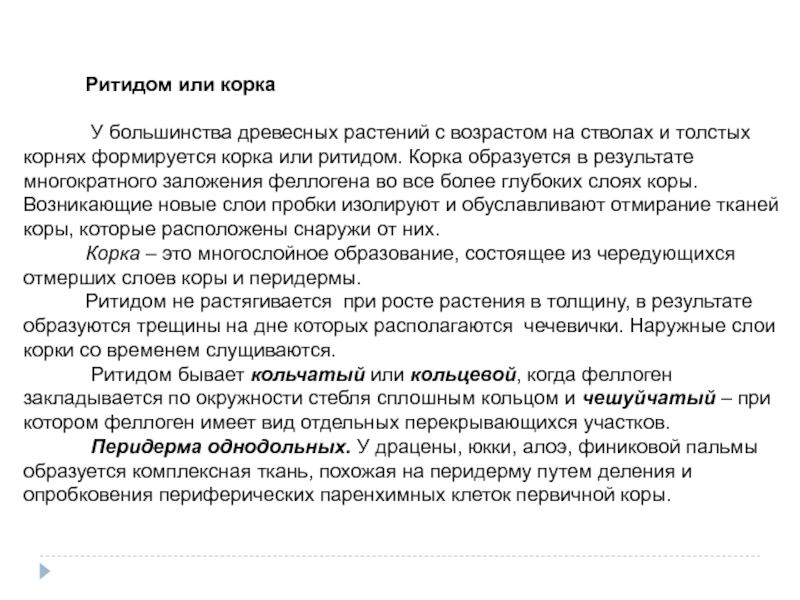

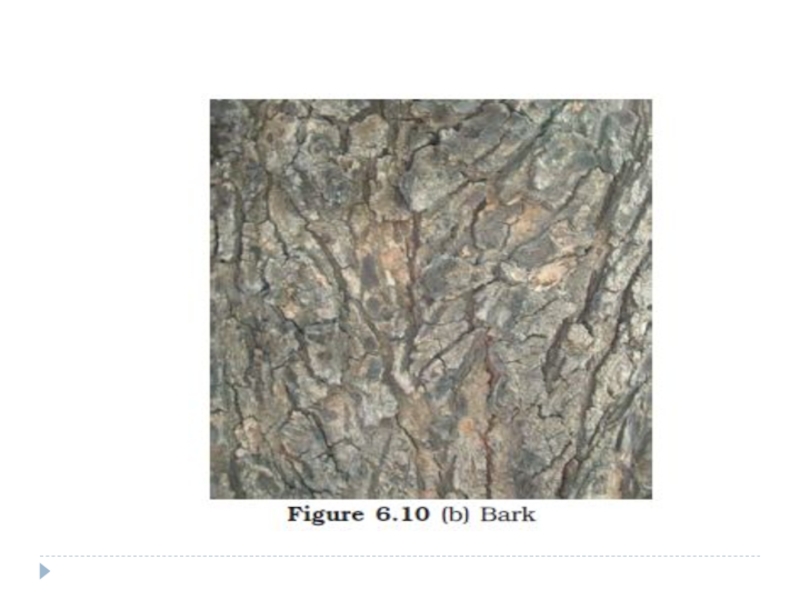

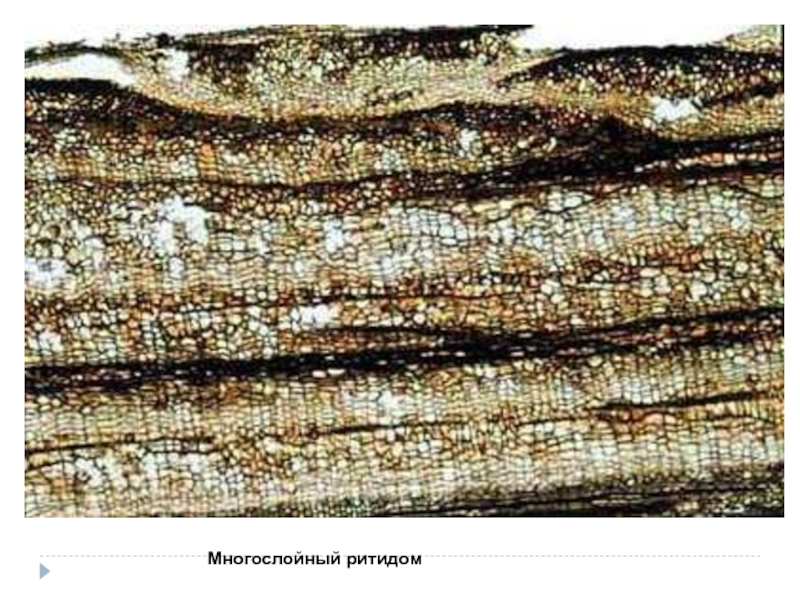

Слайд 38 Ритидом или корка

У большинства древесных

растений с возрастом на стволах и толстых корнях формируется корка

или ритидом. Корка образуется в результате многократного заложения феллогена во все более глубоких слоях коры. Возникающие новые слои пробки изолируют и обуславливают отмирание тканей коры, которые расположены снаружи от них.

Корка – это многослойное образование, состоящее из чередующихся отмерших слоев коры и перидермы.

Ритидом не растягивается при росте растения в толщину, в результате образуются трещины на дне которых располагаются чечевички. Наружные слои корки со временем слущиваются.

Ритидом бывает кольчатый или кольцевой, когда феллоген закладывается по окружности стебля сплошным кольцом и чешуйчатый – при котором феллоген имеет вид отдельных перекрывающихся участков.

Перидерма однодольных. У драцены, юкки, алоэ, финиковой пальмы образуется комплексная ткань, похожая на перидерму путем деления и опробковения периферических паренхимных клеток первичной коры.

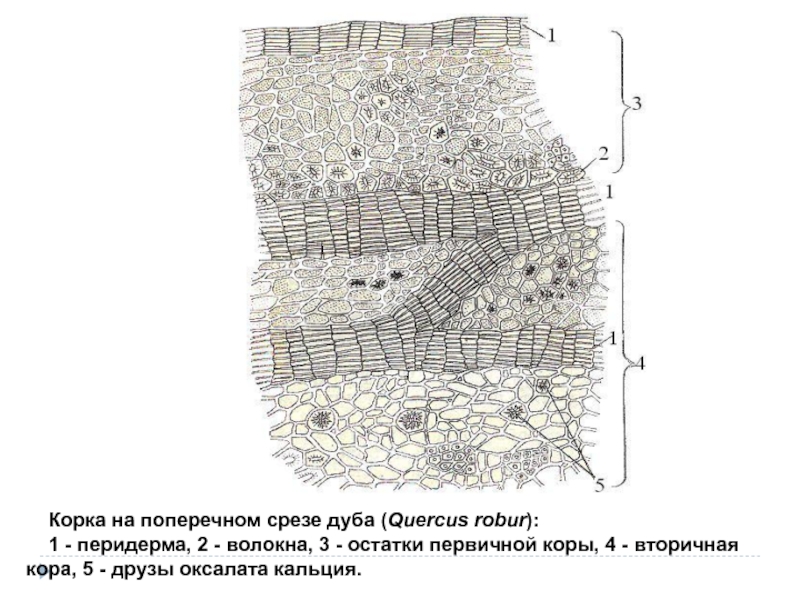

Слайд 39

Корка на поперечном срезе дуба (Quercus robur):

1 - перидерма,

2 - волокна, 3 - остатки первичной коры, 4 -

вторичная кора, 5 - друзы оксалата кальция.

Слайд 42Кора древесных пород:

1 - гладкая (рябина обыкновенная),

2 -

пластинчатая (сосна обыкновенная),

3 - мелкотещиноватая (клён остролистный),

4 -

глубокотрещиноватая (дуб черешчатый),

5 - груботещиноватая,

6-ромбовиднотрещиноватая, 7 - продольнотрещиноватая (5-7 - берёза плакучая),

8 - отслаивающаяся (берёза даурская),

9 - листовидно отслаивающаяся (черёмуха Маака),

10 - зелёная (клён зеленокорый),

11 - красная (дёрен белый), 12 - коричневая (сосна кедровая сибирская).