Слайд 2Полевым транзистором называется трехэлектродный полупроводниковый прибор, в котором ток создают

основные носители заряда под действием продольного электрического поля, а управление

величиной тока осуществляется поперечным электрическим полем, создаваемым напряжением, приложенным к управляющему электроду.

Т.к. в создании электрического тока участвуют только основные носители заряда, то полевые транзисторы иначе называют униполярными транзисторами.

Слайд 3Преимущества полевого транзистора перед биполярным:

Высокое входное сопротивление

Малая потребляемая мощность

Схемы с

ПТ более помехоустойчивые

Габариты ПТ значительно меньше, что позволяет повысить плотность

компоновки интегральных схем на ПТ

Слайд 4Классификация полевых транзисторов

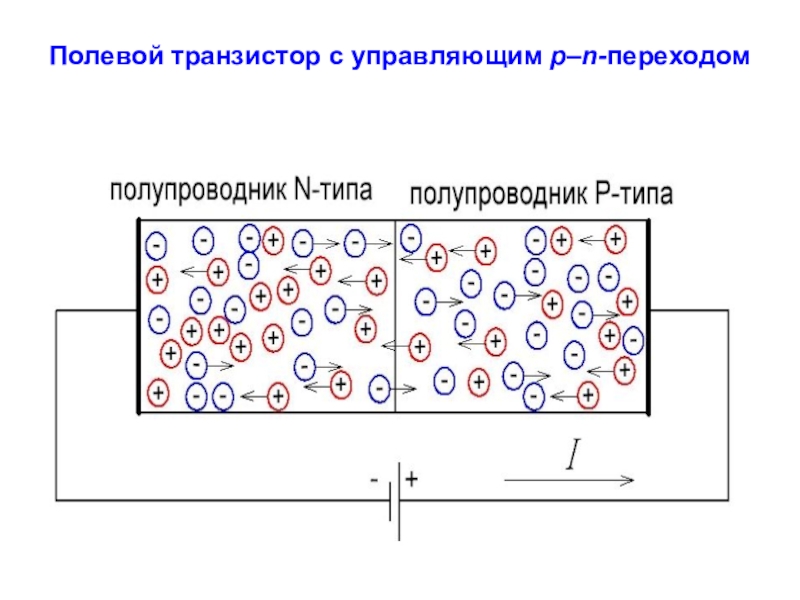

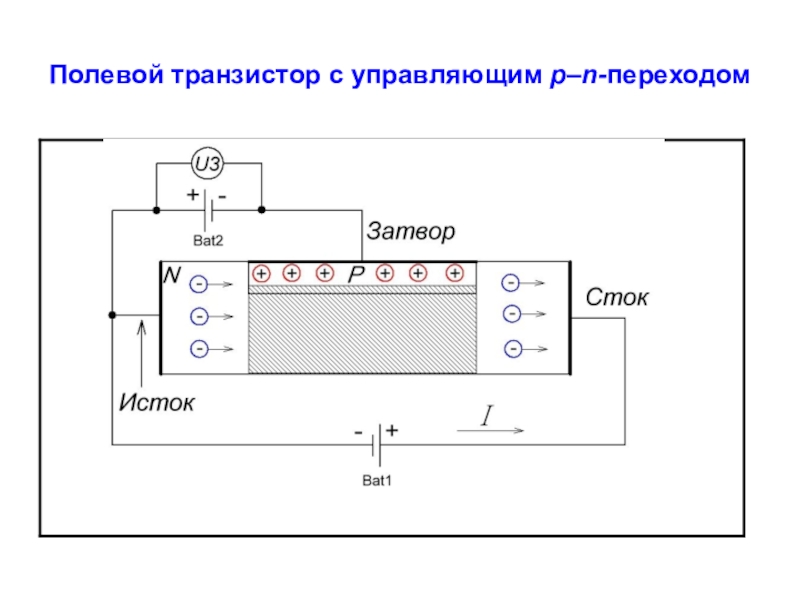

Слайд 5Полевой транзистор с управляющим p–n-переходом

Полевой транзистор с управляющим p–n-переходом –

это полевой транзистор, управление током в котором происходит с помощью

p-n-перехода, смещенного в обратном направлении.

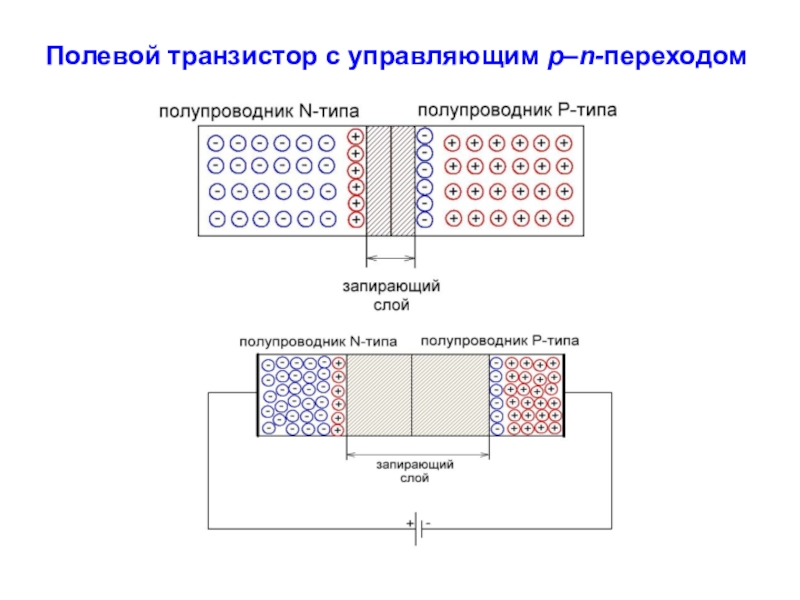

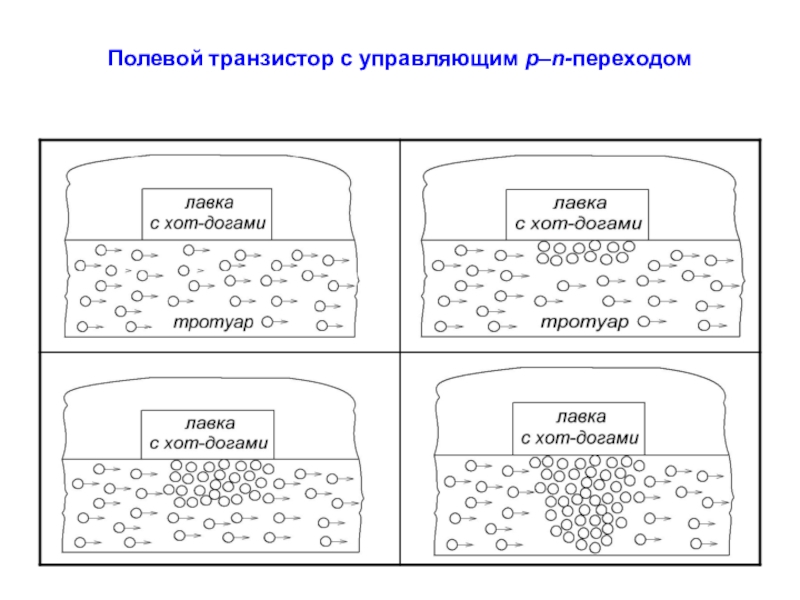

Слайд 6Полевой транзистор с управляющим p–n-переходом

Слайд 7Полевой транзистор с управляющим p–n-переходом

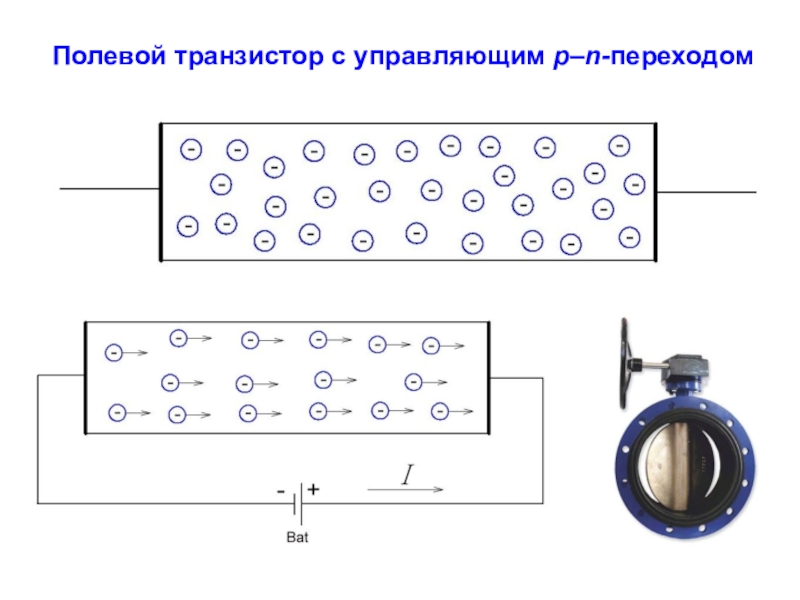

Слайд 8Полевой транзистор с управляющим p–n-переходом

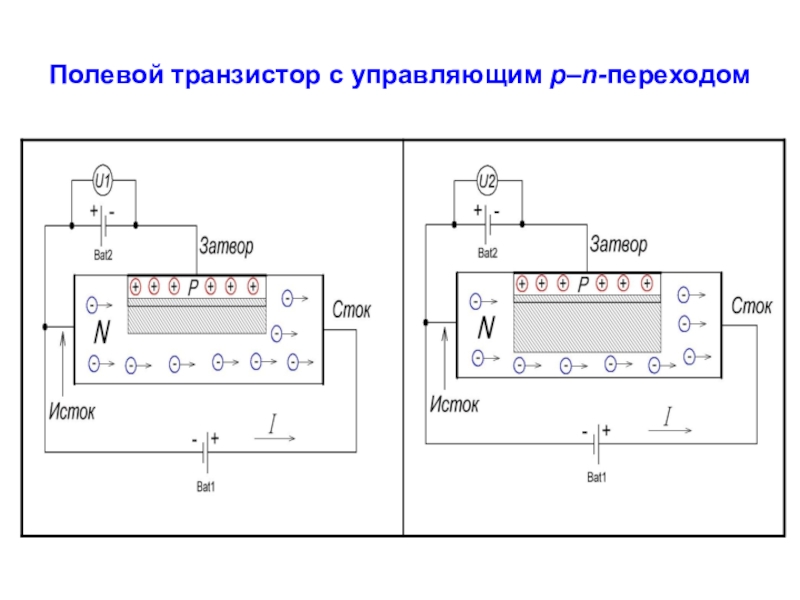

Слайд 9Полевой транзистор с управляющим p–n-переходом

Слайд 10Полевой транзистор с управляющим p–n-переходом

Слайд 11Полевой транзистор с управляющим p–n-переходом

Слайд 12Полевой транзистор с управляющим p–n-переходом

Слайд 13Полевой транзистор с управляющим p–n-переходом

Слайд 14Полевой транзистор с управляющим p–n-переходом

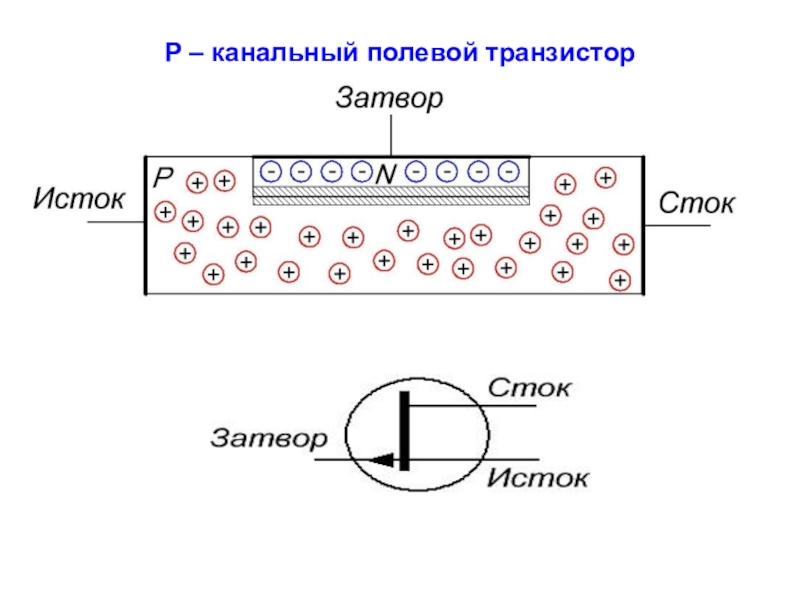

Слайд 16Р – канальный полевой транзистор

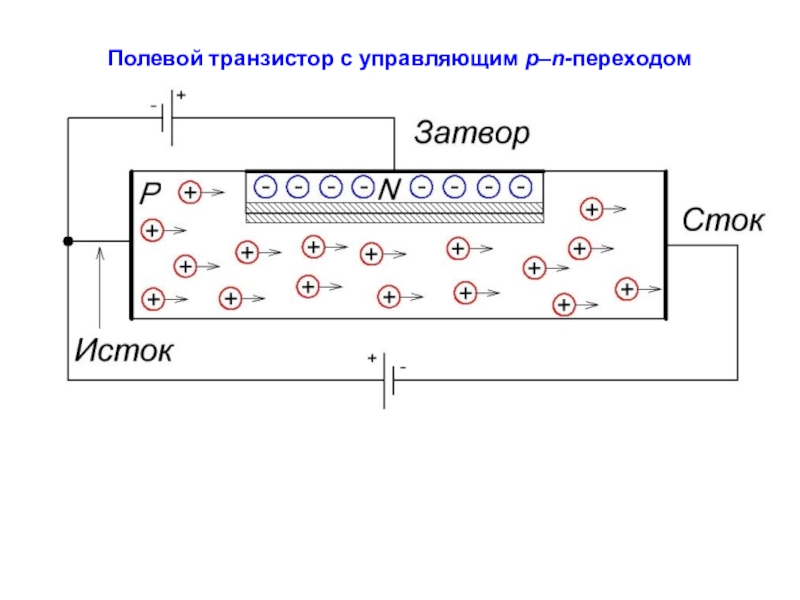

Слайд 17Полевой транзистор с управляющим p–n-переходом

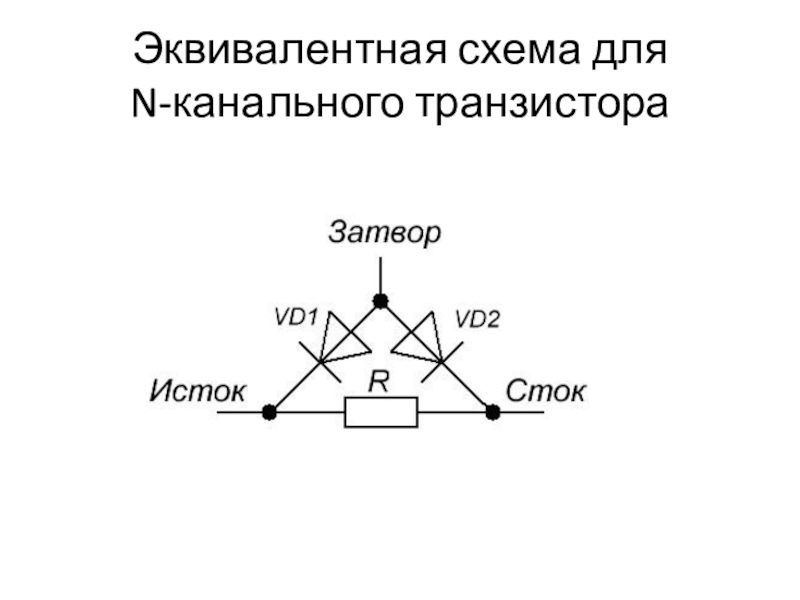

Слайд 18Эквивалентная схема для

N-канального транзистора

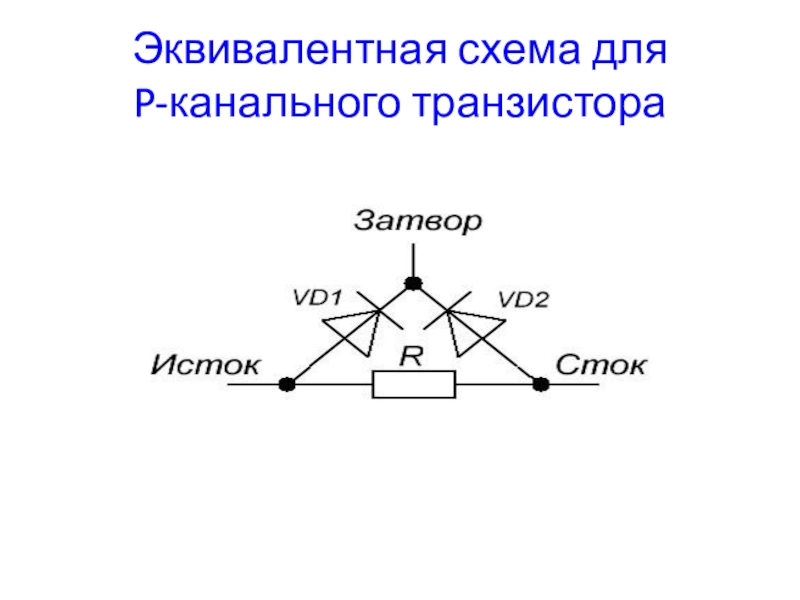

Слайд 19Эквивалентная схема для

P-канального транзистора

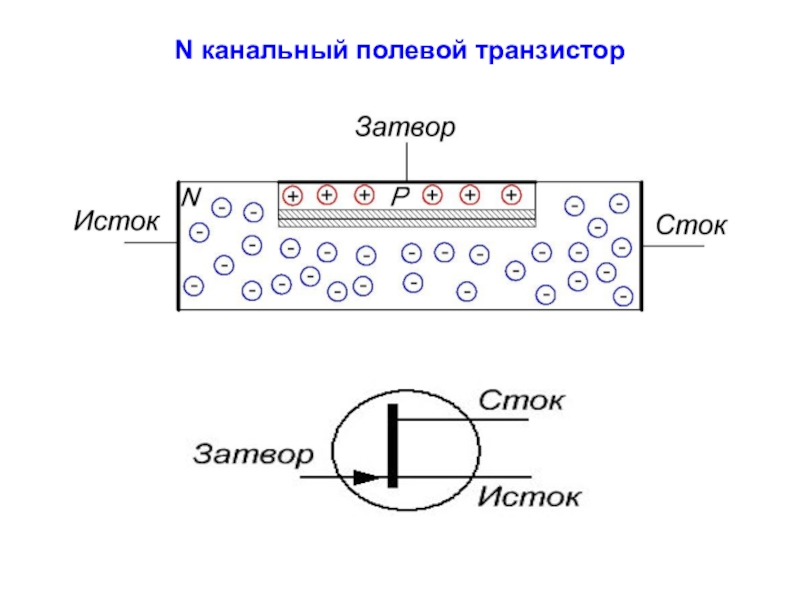

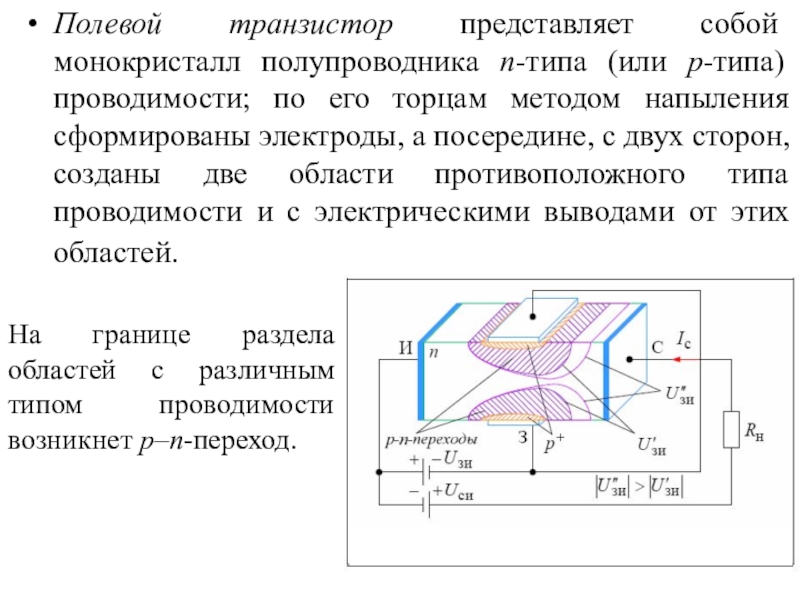

Слайд 20Полевой транзистор представляет собой монокристалл полупроводника n-типа (или р-типа) проводимости;

по его торцам методом напыления сформированы электроды, а посередине, с

двух сторон, созданы две области противоположного типа проводимости и с электрическими выводами от этих областей.

На границе раздела областей с различным типом проводимости возникнет р–n-переход.

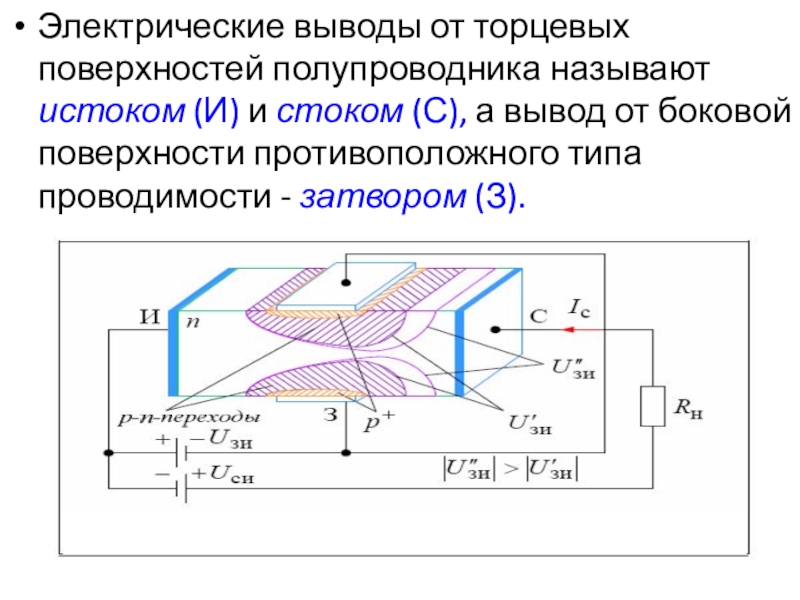

Слайд 21Электрические выводы от торцевых поверхностей полупроводника называют истоком (И) и

стоком (С), а вывод от боковой поверхности противоположного типа проводимости

- затвором (З).

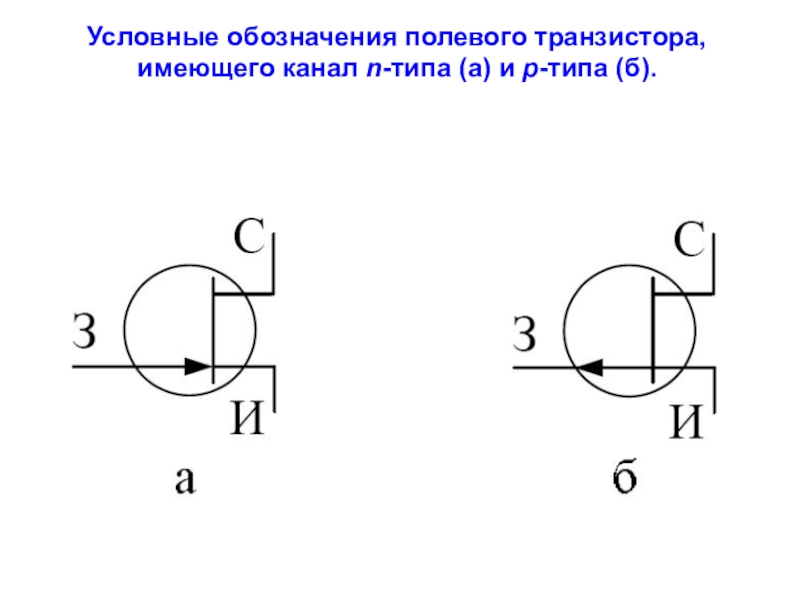

Слайд 22Условные обозначения полевого транзистора, имеющего канал n-типа (а) и р-типа

(б).

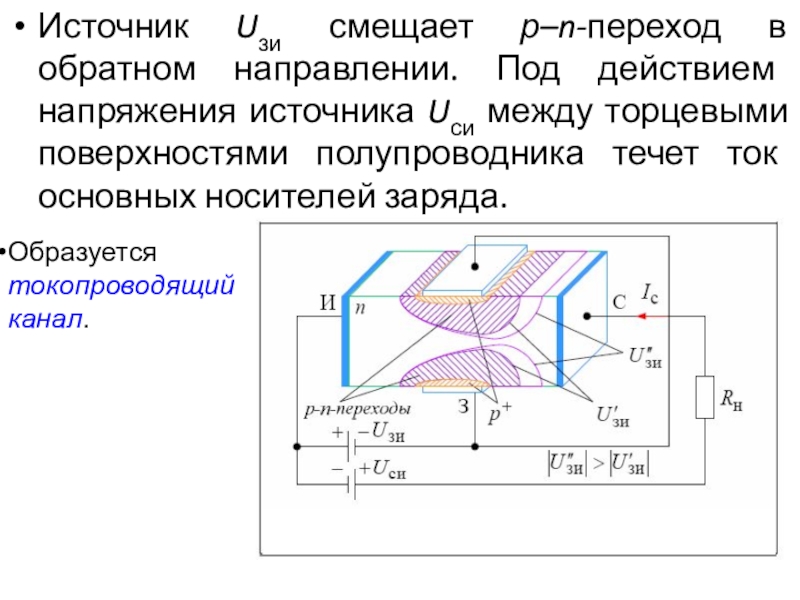

Слайд 23Источник Uзи смещает р–n-переход в обратном направлении. Под действием напряжения

источника Uси между торцевыми поверхностями полупроводника течет ток основных носителей

заряда.

Образуется токопроводящий канал.

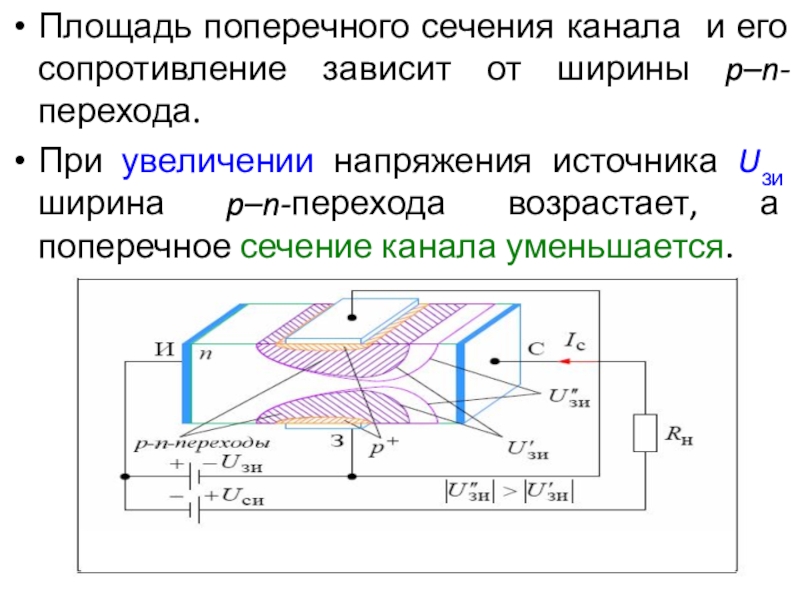

Слайд 24Площадь поперечного сечения канала и его сопротивление зависит от ширины

p–n-перехода.

При увеличении напряжения источника Uзи ширина p–n-перехода возрастает, а поперечное

сечение канала уменьшается.

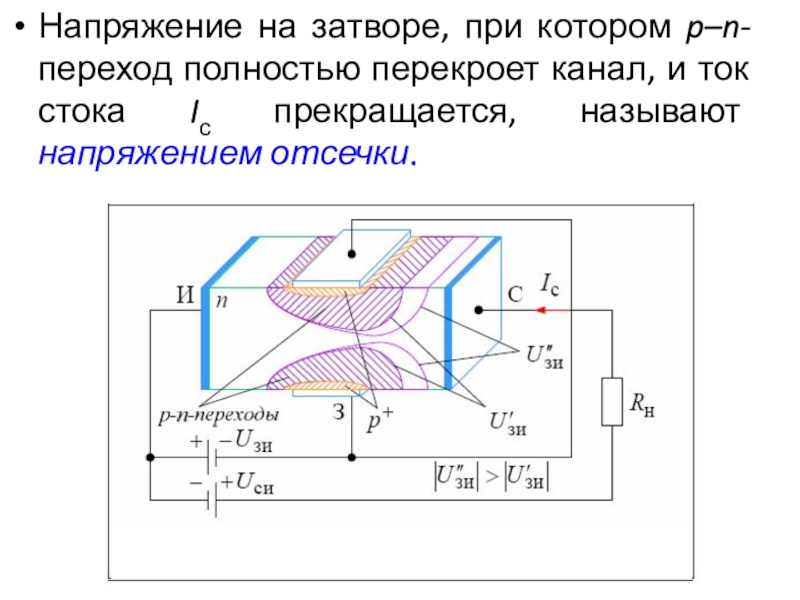

Слайд 25Напряжение на затворе, при котором p–n-переход полностью перекроет канал, и

ток стока Iс прекращается, называют напряжением отсечки.

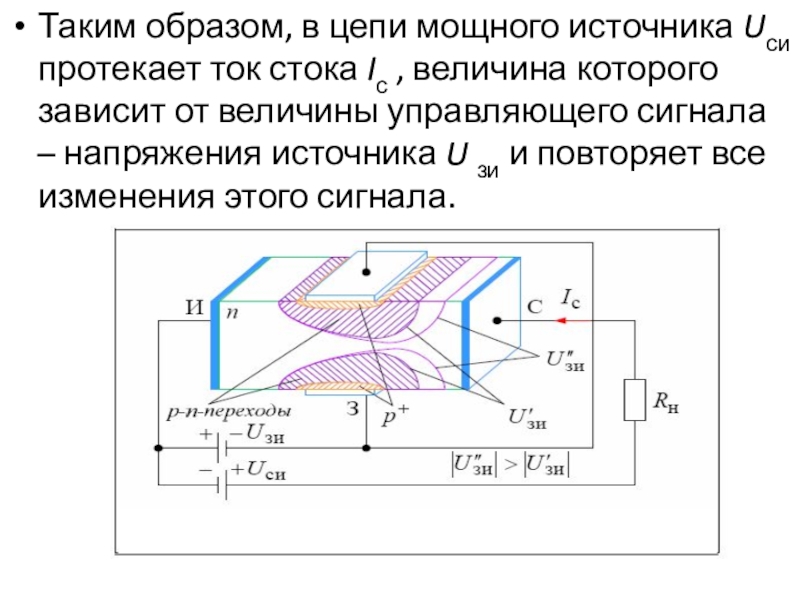

Слайд 26Таким образом, в цепи мощного источника Uси протекает ток стока

Iс , величина которого зависит от величины управляющего сигнала –

напряжения источника U зи и повторяет все изменения этого сигнала.

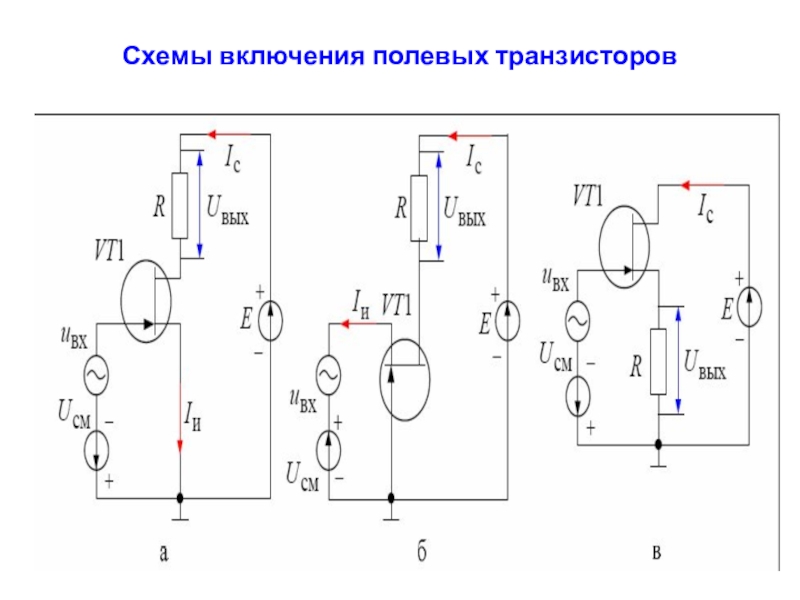

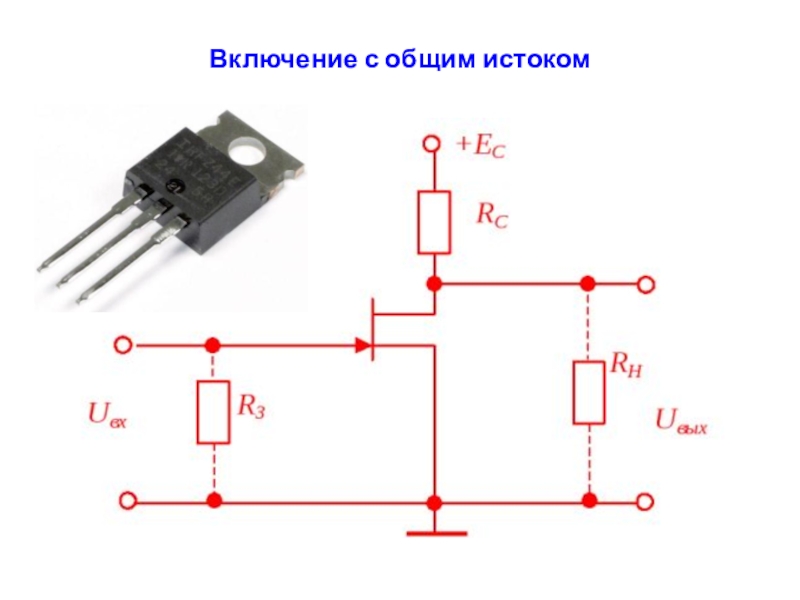

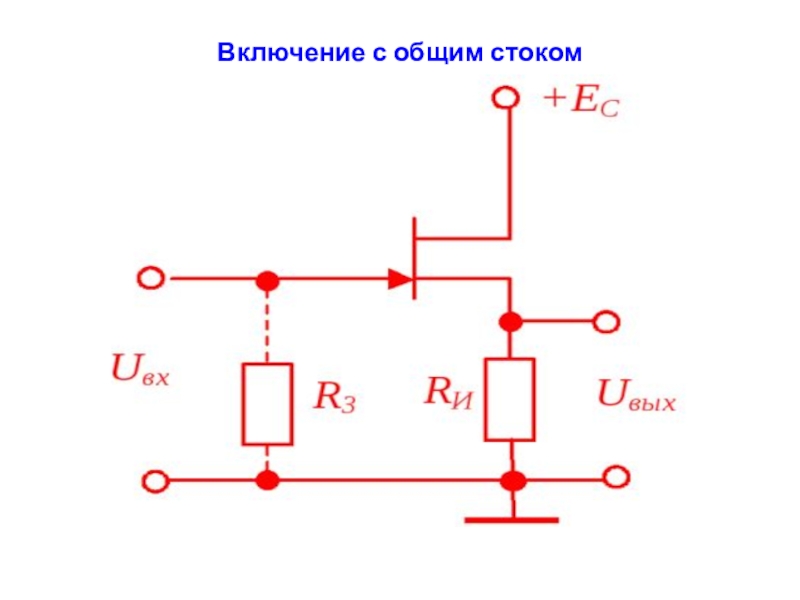

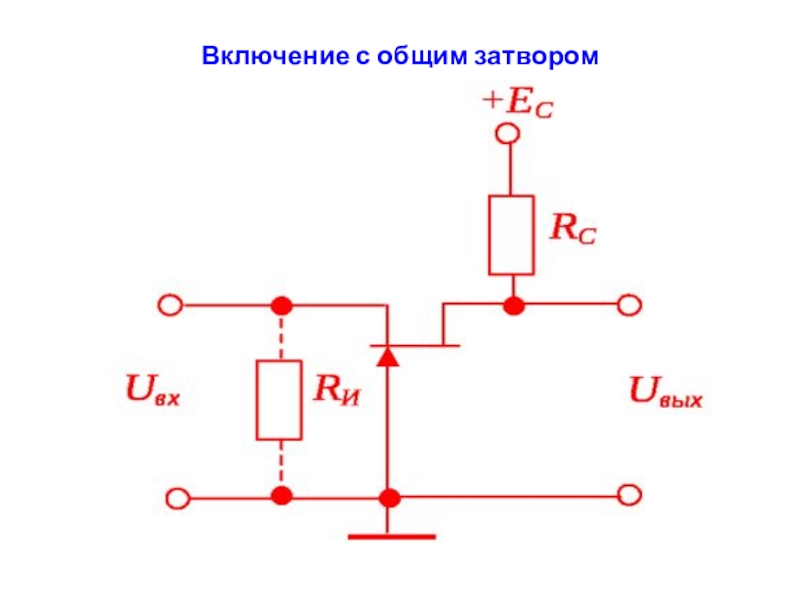

Слайд 27Схемы включения полевых транзисторов

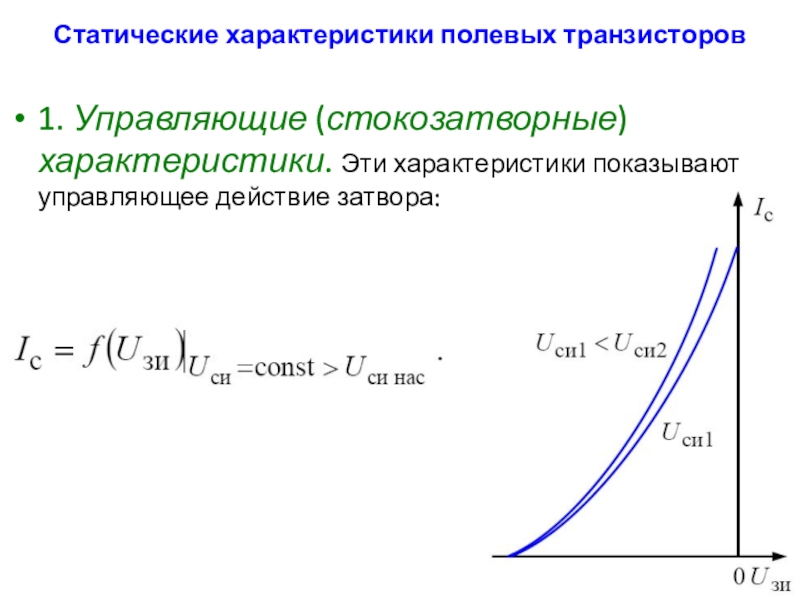

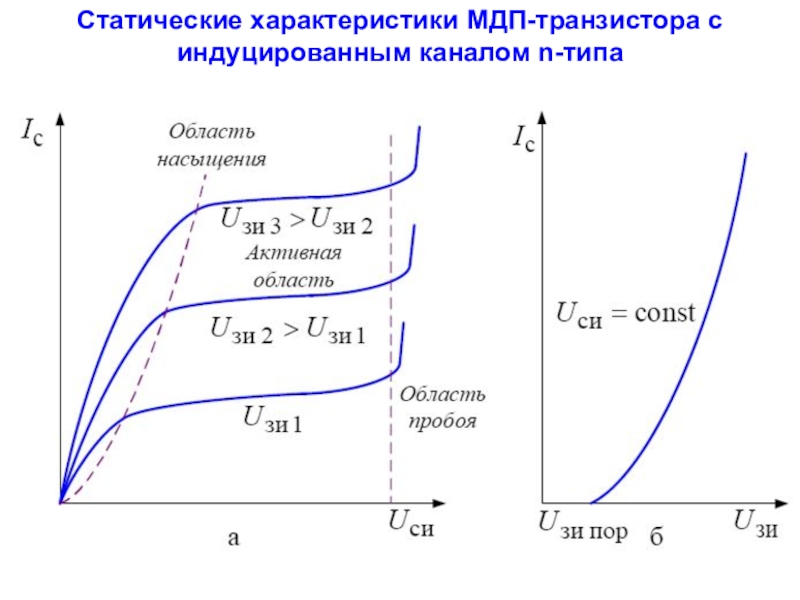

Слайд 31Статические характеристики полевых транзисторов

1. Управляющие (стокозатворные) характеристики. Эти характеристики показывают

управляющее действие затвора:

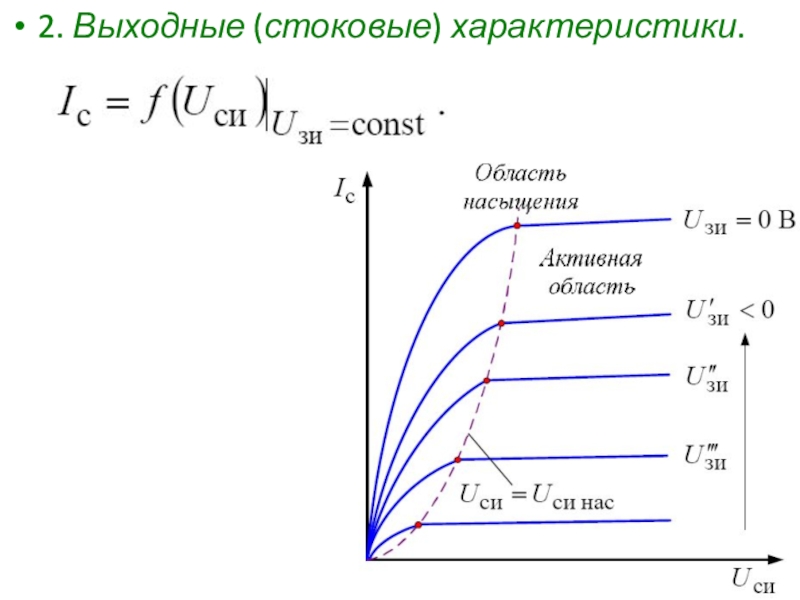

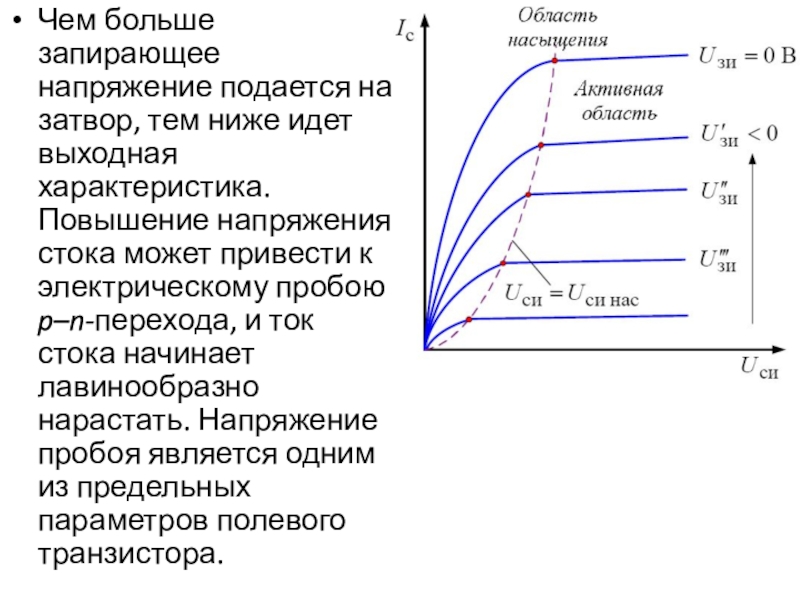

Слайд 322. Выходные (стоковые) характеристики.

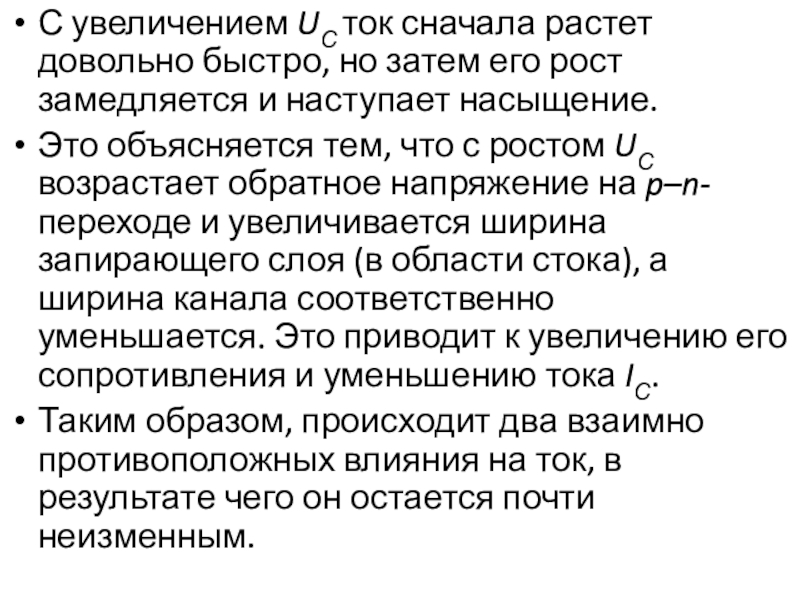

Слайд 33С увеличением UС ток сначала растет довольно быстро, но затем

его рост замедляется и наступает насыщение.

Это объясняется тем, что

с ростом UС возрастает обратное напряжение на p–n-переходе и увеличивается ширина запирающего слоя (в области стока), а ширина канала соответственно уменьшается. Это приводит к увеличению его сопротивления и уменьшению тока IС.

Таким образом, происходит два взаимно противоположных влияния на ток, в результате чего он остается почти неизменным.

Слайд 34Чем больше запирающее напряжение подается на затвор, тем ниже идет

выходная характеристика. Повышение напряжения стока может привести к электрическому пробою

p–n-перехода, и ток стока начинает лавинообразно нарастать. Напряжение пробоя является одним из предельных параметров полевого транзистора.

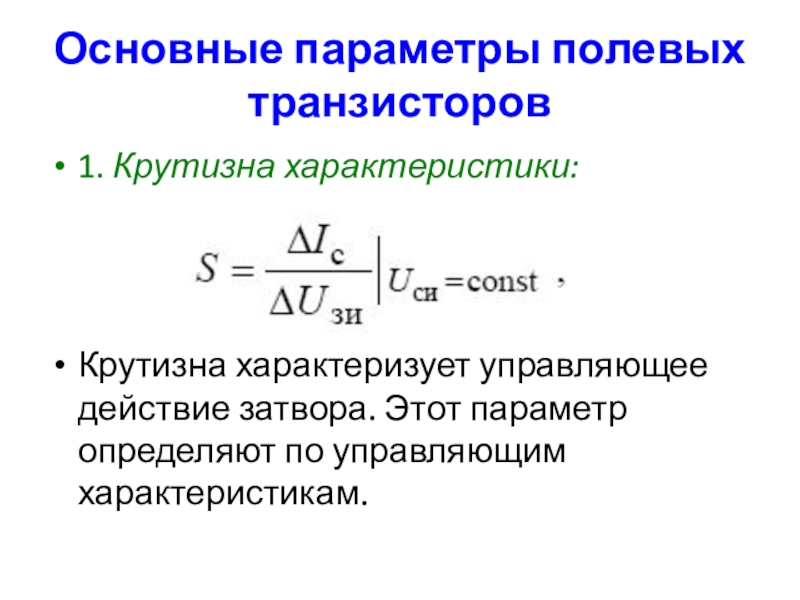

Слайд 35Основные параметры полевых транзисторов

1. Крутизна характеристики:

Крутизна характеризует управляющее действие затвора.

Этот параметр определяют по управляющим характеристикам.

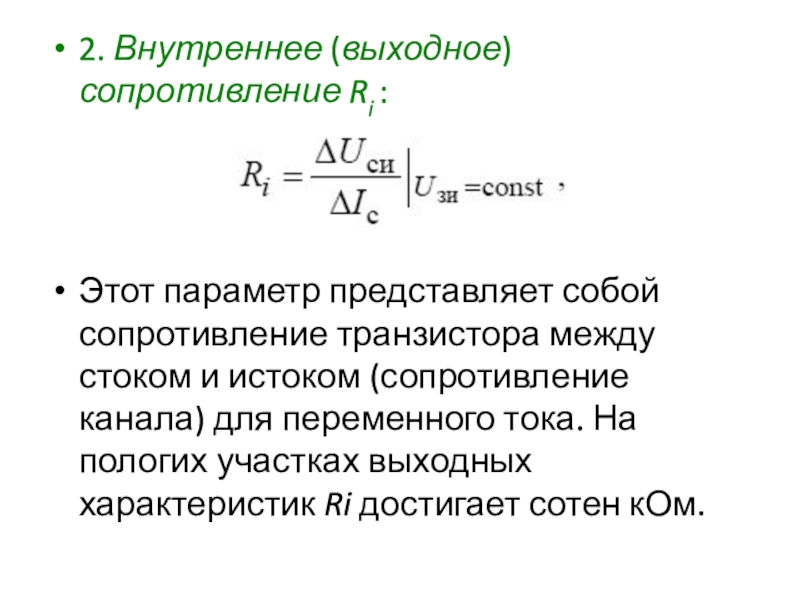

Слайд 362. Внутреннее (выходное) сопротивление Ri :

Этот параметр представляет собой сопротивление

транзистора между стоком и истоком (сопротивление канала) для переменного тока.

На пологих участках выходных характеристик Ri достигает сотен кОм.

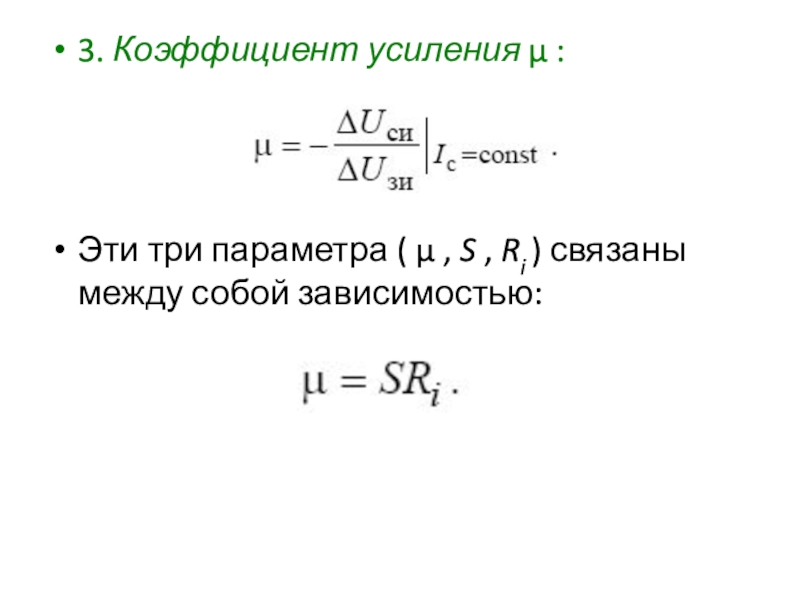

Слайд 373. Коэффициент усиления μ :

Эти три параметра ( μ ,

S , Ri ) связаны между собой зависимостью:

Слайд 38Полевые транзисторы с изолированным затвором

Полевой транзистор с изолированным затвором –

это транзистор, имеющий один или несколько затворов, электрически изолированных от

проводящего канала.

Полевые транзисторы с изолированным затвором бывают двух типов:

со встроенным (собственным) каналом;

с индуцированным (инверсионным) каналом.

Слайд 39Полевые транзисторы с изолированным затвором

Структура в обоих типах полевых транзисторов

с изолированным затвором одинакова: металл – диэлектрик – полупроводник.

Такие

транзисторы еще называют МДП-транзисторами (металл – диэлектрик –полупроводник).

Слайд 40МОП - транзисторы

Полевые транзисторы с изолированным затвором – МДМ(металл

–диэлектрик – полупроводник). МОП- транзисторы более экономичны.

Транзистор, изобретенный в

1948 г., лежит в основе всех современных микросхем и микропроцессоров. Его авторы- Уильям Шокли, Уолтер Браттейн, Джон Бардин получили Нобелевскую премию по физике в 1956 г.

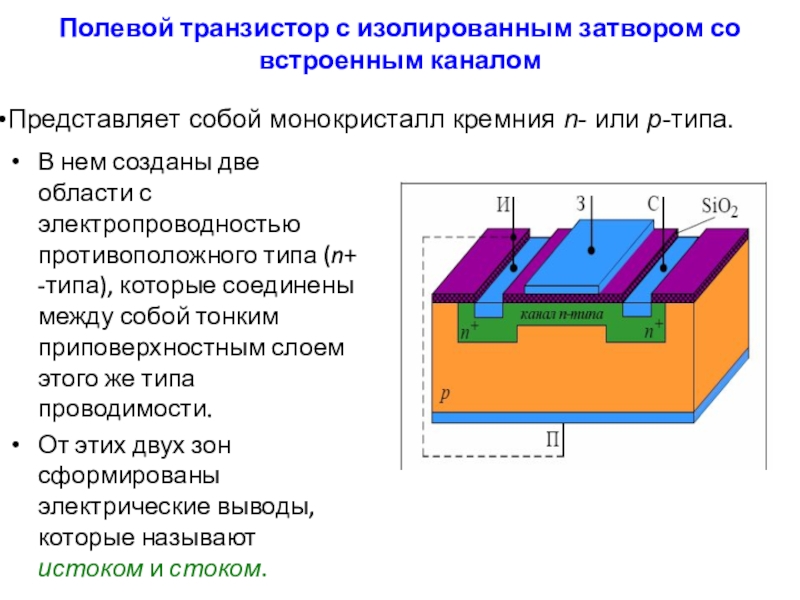

Слайд 41Полевой транзистор с изолированным затвором со встроенным каналом

В нем созданы

две области с электропроводностью противоположного типа (n+ -типа), которые соединены

между собой тонким приповерхностным слоем этого же типа проводимости.

От этих двух зон сформированы электрические выводы, которые называют истоком и стоком.

Представляет собой монокристалл кремния n- или p-типа.

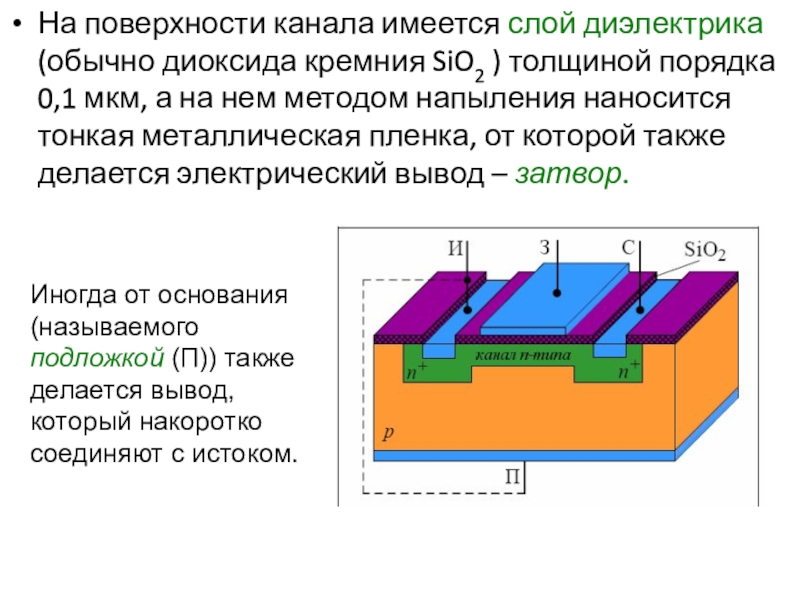

Слайд 42На поверхности канала имеется слой диэлектрика (обычно диоксида кремния SiO2

) толщиной порядка 0,1 мкм, а на нем методом напыления

наносится тонкая металлическая пленка, от которой также делается электрический вывод – затвор.

Иногда от основания (называемого подложкой (П)) также делается вывод, который накоротко соединяют с истоком.

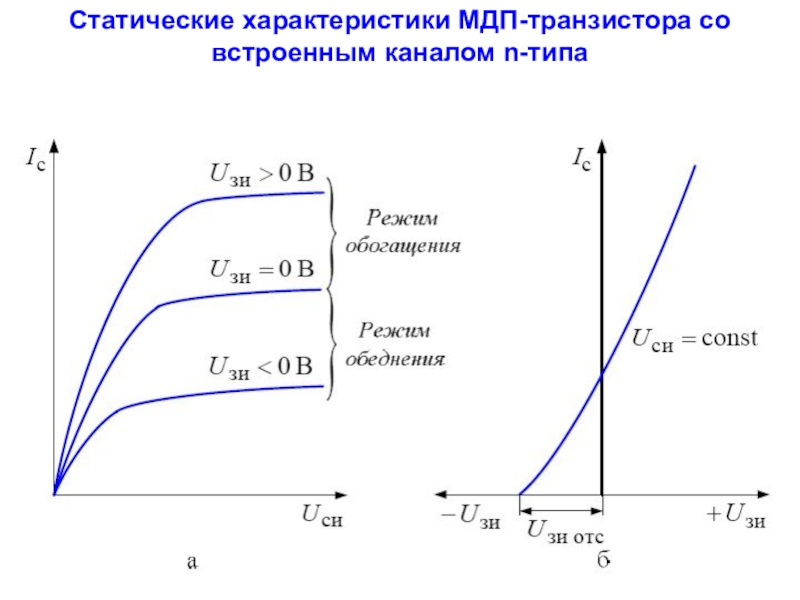

Слайд 43Статические характеристики МДП-транзистора со встроенным каналом n-типа

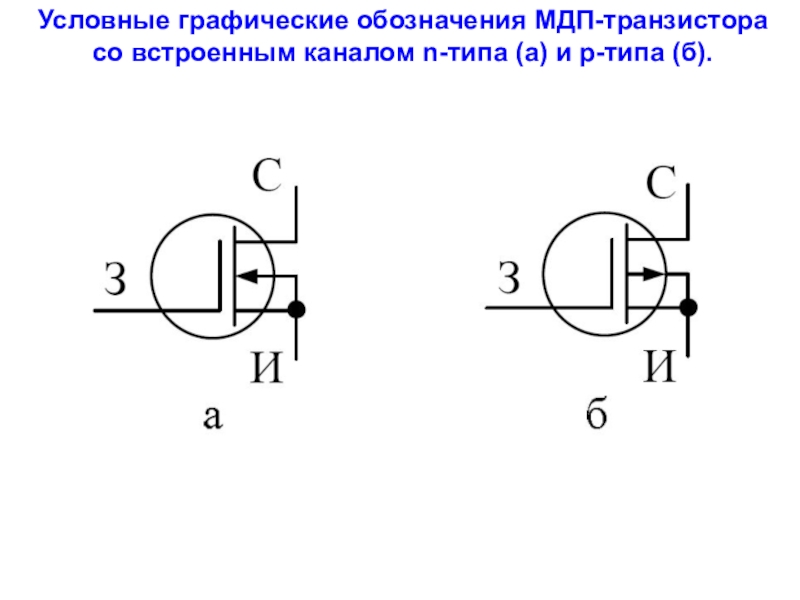

Слайд 44Условные графические обозначения МДП-транзистора со встроенным каналом n-типа (а) и

р-типа (б).

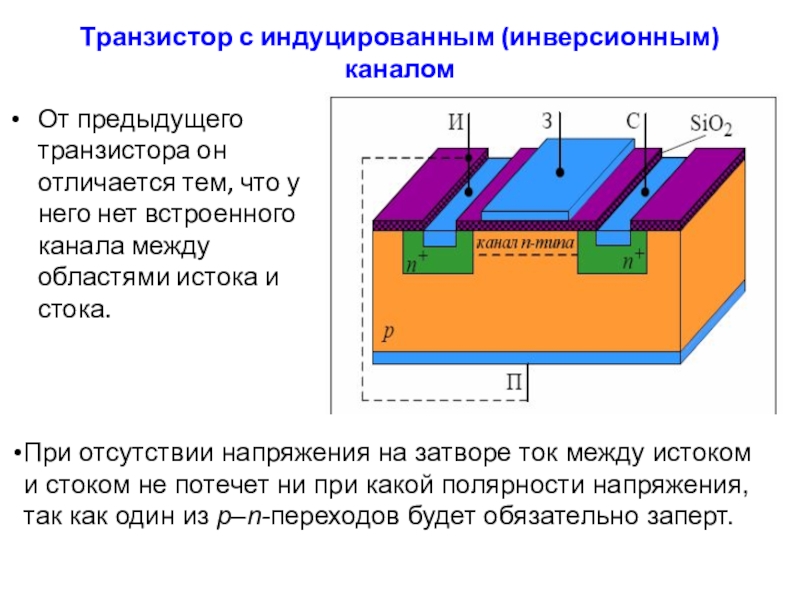

Слайд 45Транзистор с индуцированным (инверсионным) каналом

От предыдущего транзистора он отличается тем,

что у него нет встроенного канала между областями истока и

стока.

При отсутствии напряжения на затворе ток между истоком и стоком не потечет ни при какой полярности напряжения, так как один из p–n-переходов будет обязательно заперт.

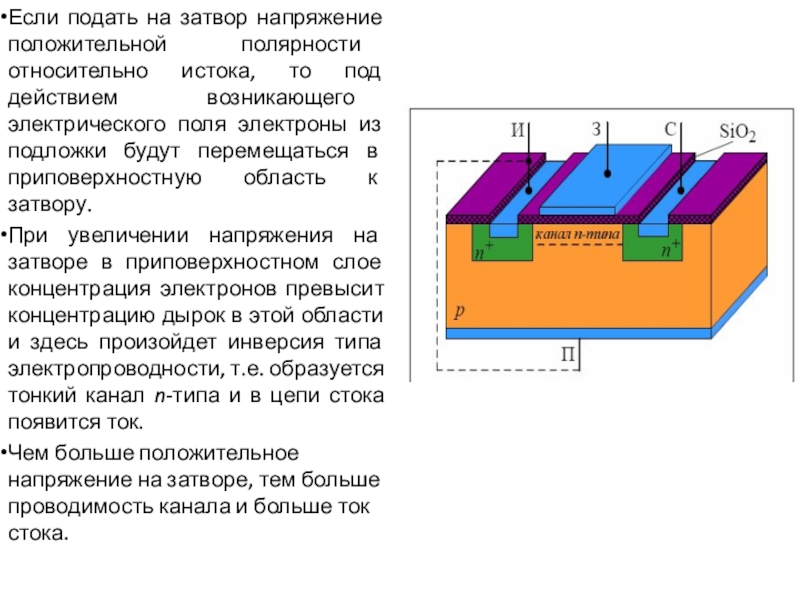

Слайд 46Если подать на затвор напряжение положительной полярности относительно истока, то

под действием возникающего электрического поля электроны из подложки будут перемещаться

в приповерхностную область к затвору.

При увеличении напряжения на затворе в приповерхностном слое концентрация электронов превысит концентрацию дырок в этой области и здесь произойдет инверсия типа электропроводности, т.е. образуется тонкий канал n-типа и в цепи стока появится ток.

Чем больше положительное напряжение на затворе, тем больше проводимость канала и больше ток стока.

Слайд 47Статические характеристики МДП-транзистора с индуцированным каналом n-типа

Слайд 48Условные графические обозначения МДП-транзистора со встроенным каналом n-типа (а) и

р-типа (б).

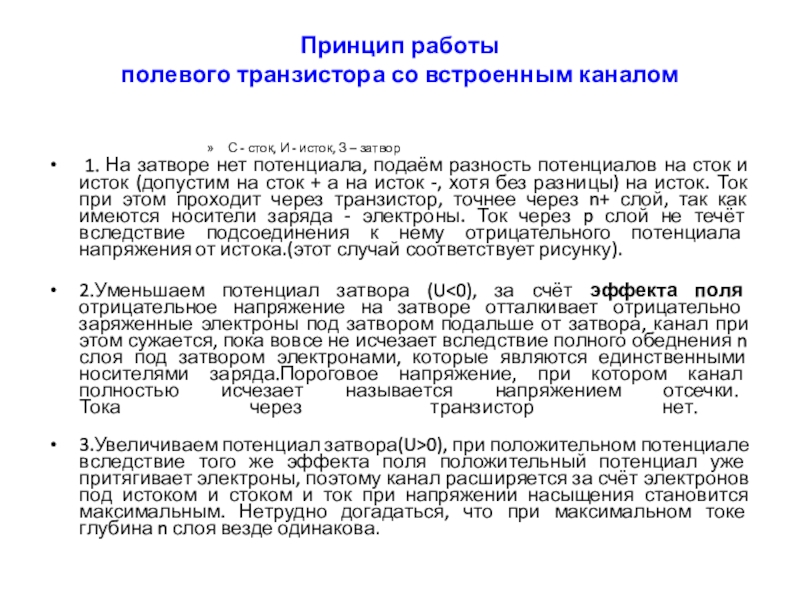

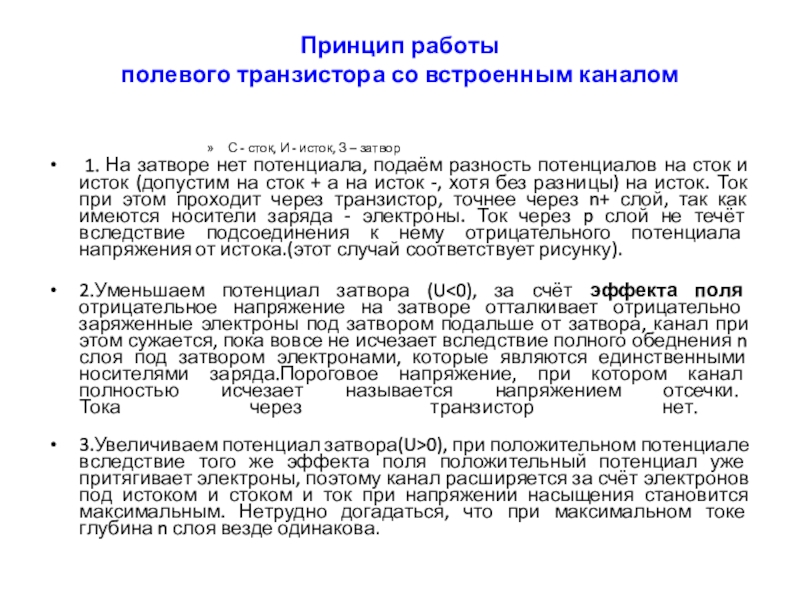

Слайд 49Принцип работы

полевого транзистора со встроенным каналом

С - сток, И

- исток, З – затвор

1. На затворе нет потенциала,

подаём разность потенциалов на сток и исток (допустим на сток + а на исток -, хотя без разницы) на исток. Ток при этом проходит через транзистор, точнее через n+ слой, так как имеются носители заряда - электроны. Ток через p слой не течёт вследствие подсоединения к нему отрицательного потенциала напряжения от истока.(этот случай соответствует рисунку).

2.Уменьшаем потенциал затвора (U<0), за счёт эффекта поля отрицательное напряжение на затворе отталкивает отрицательно заряженные электроны под затвором подальше от затвора, канал при этом сужается, пока вовсе не исчезает вследствие полного обеднения n слоя под затвором электронами, которые являются единственными носителями заряда.Пороговое напряжение, при котором канал полностью исчезает называется напряжением отсечки.

Тока через транзистор нет.

3.Увеличиваем потенциал затвора(U>0), при положительном потенциале вследствие того же эффекта поля положительный потенциал уже притягивает электроны, поэтому канал расширяется за счёт электронов под истоком и стоком и ток при напряжении насыщения становится максимальным. Нетрудно догадаться, что при максимальном токе глубина n слоя везде одинакова.

Слайд 50Области применения ПТ:

для работы во входных каскадах усилителей низкой частоты

и постоянного тока с высоким входным сопротивлением

для применения в

широкополосных усилителях в диапазоне частот до 150 МГц, а также в переключающих и коммутирующих устройствах

для применения в охлаждаемых каскадах предусилителей устройств ядерной спектрометрии, и т.д.

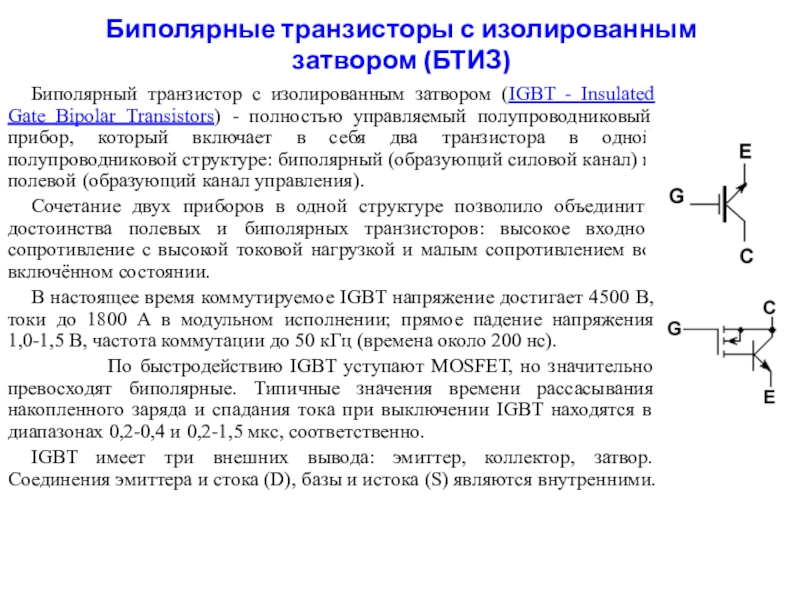

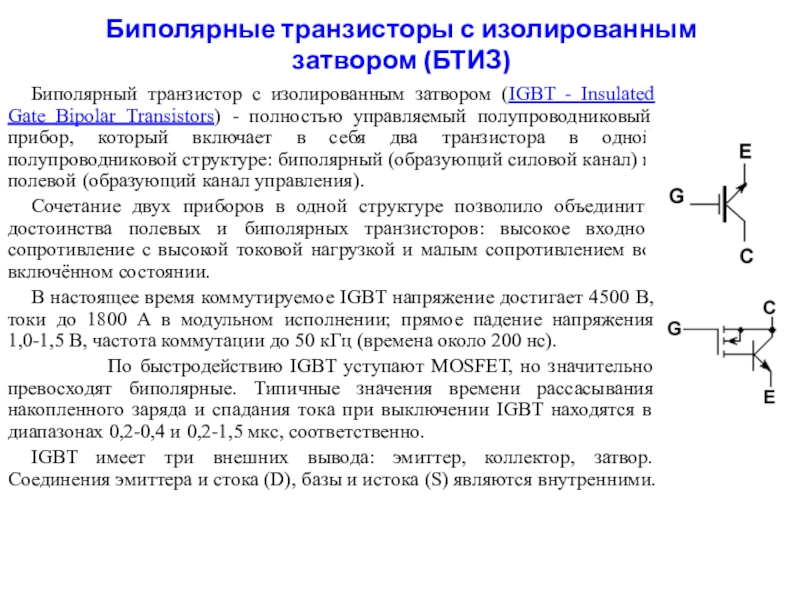

Слайд 51Биполярные транзисторы с изолированным затвором (БТИЗ)

Биполярный транзистор с изолированным затвором

(IGBT - Insulated Gate Bipolar Transistors) - полностью управляемый полупроводниковый

прибор, который включает в себя два транзистора в одной полупроводниковой структуре: биполярный (образующий силовой канал) и полевой (образующий канал управления).

Сочетание двух приборов в одной структуре позволило объединить достоинства полевых и биполярных транзисторов: высокое входное сопротивление с высокой токовой нагрузкой и малым сопротивлением во включённом состоянии.

В настоящее время коммутируемое IGBT напряжение достигает 4500 В, токи до 1800 А в модульном исполнении; прямое падение напряжения 1,0-1,5 В, частота коммутации до 50 кГц (времена около 200 нс).

По быстродействию IGBT уступают MOSFET, но значительно превосходят биполярные. Типичные значения времени рассасывания накопленного заряда и спадания тока при выключении IGBT находятся в диапазонах 0,2-0,4 и 0,2-1,5 мкс, соответственно.

IGBT имеет три внешних вывода: эмиттер, коллектор, затвор. Соединения эмиттера и стока (D), базы и истока (S) являются внутренними.

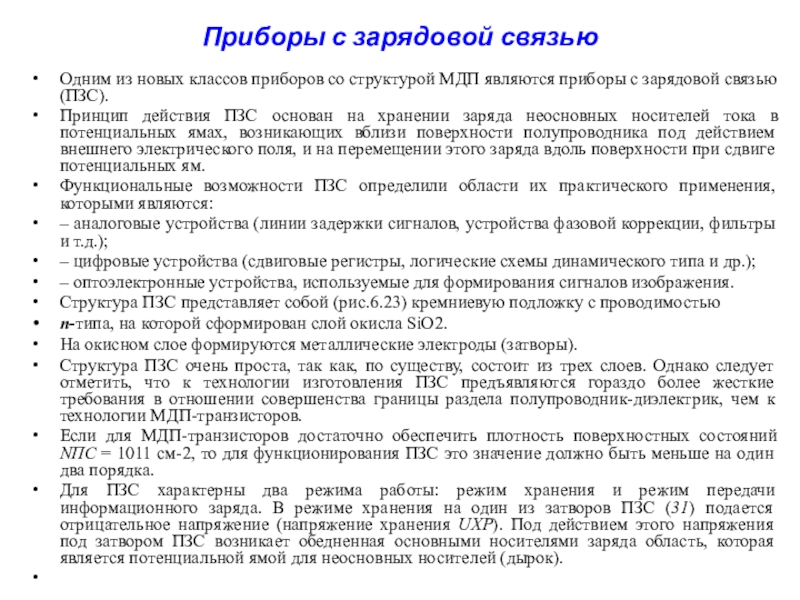

Слайд 52Приборы с зарядовой связью

Одним из новых классов приборов со структурой

МДП являются приборы с зарядовой связью (ПЗС).

Принцип действия ПЗС основан

на хранении заряда неосновных носителей тока в потенциальных ямах, возникающих вблизи поверхности полупроводника под действием внешнего электрического поля, и на перемещении этого заряда вдоль поверхности при сдвиге потенциальных ям.

Функциональные возможности ПЗС определили области их практического применения, которыми являются:

– аналоговые устройства (линии задержки сигналов, устройства фазовой коррекции, фильтры и т.д.);

– цифровые устройства (сдвиговые регистры, логические схемы динамического типа и др.);

– оптоэлектронные устройства, используемые для формирования сигналов изображения.

Структура ПЗС представляет собой (рис.6.23) кремниевую подложку с проводимостью

n-типа, на которой сформирован слой окисла SiO2.

На окисном слое формируются металлические электроды (затворы).

Структура ПЗС очень проста, так как, по существу, состоит из трех слоев. Однако следует отметить, что к технологии изготовления ПЗС предъявляются гораздо более жесткие требования в отношении совершенства границы раздела полупроводник-диэлектрик, чем к технологии МДП-транзисторов.

Если для МДП-транзисторов достаточно обеспечить плотность поверхностных состояний NПС = 1011 см-2, то для функционирования ПЗС это значение должно быть меньше на один два порядка.

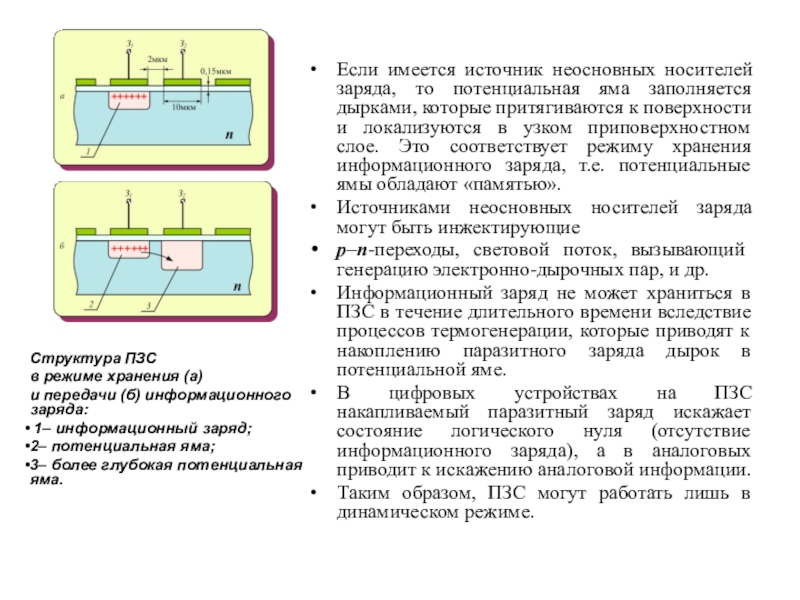

Для ПЗС характерны два режима работы: режим хранения и режим передачи информационного заряда. В режиме хранения на один из затворов ПЗС (31) подается отрицательное напряжение (напряжение хранения UХР). Под действием этого напряжения под затвором ПЗС возникает обедненная основными носителями заряда область, которая является потенциальной ямой для неосновных носителей (дырок).

Слайд 53

Если имеется источник неосновных носителей заряда, то потенциальная яма заполняется

дырками, которые притягиваются к поверхности и локализуются в узком приповерхностном

слое. Это соответствует режиму хранения информационного заряда, т.е. потенциальные ямы обладают «памятью».

Источниками неосновных носителей заряда могут быть инжектирующие

p–n-переходы, световой поток, вызывающий генерацию электронно-дырочных пар, и др.

Информационный заряд не может храниться в ПЗС в течение длительного времени вследствие процессов термогенерации, которые приводят к накоплению паразитного заряда дырок в потенциальной яме.

В цифровых устройствах на ПЗС накапливаемый паразитный заряд искажает состояние логического нуля (отсутствие информационного заряда), а в аналоговых приводит к искажению аналоговой информации.

Таким образом, ПЗС могут работать лишь в динамическом режиме.

Структура ПЗС

в режиме хранения (а)

и передачи (б) информационного заряда:

1– информационный заряд;

2– потенциальная яма;

3– более глубокая потенциальная яма.

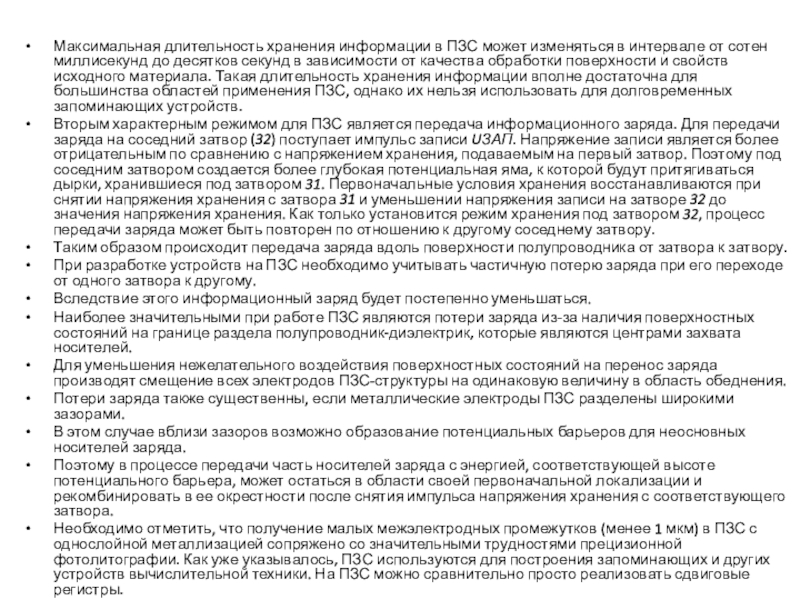

Слайд 54Максимальная длительность хранения информации в ПЗС может изменяться в интервале

от сотен миллисекунд до десятков секунд в зависимости от качества

обработки поверхности и свойств исходного материала. Такая длительность хранения информации вполне достаточна для большинства областей применения ПЗС, однако их нельзя использовать для долговременных запоминающих устройств.

Вторым характерным режимом для ПЗС является передача информационного заряда. Для передачи заряда на соседний затвор (32) поступает импульс записи UЗАП. Напряжение записи является более отрицательным по сравнению с напряжением хранения, подаваемым на первый затвор. Поэтому под соседним затвором создается более глубокая потенциальная яма, к которой будут притягиваться дырки, хранившиеся под затвором 31. Первоначальные условия хранения восстанавливаются при снятии напряжения хранения с затвора 31 и уменьшении напряжения записи на затворе 32 до значения напряжения хранения. Как только установится режим хранения под затвором 32, процесс передачи заряда может быть повторен по отношению к другому соседнему затвору.

Таким образом происходит передача заряда вдоль поверхности полупроводника от затвора к затвору.

При разработке устройств на ПЗС необходимо учитывать частичную потерю заряда при его переходе от одного затвора к другому.

Вследствие этого информационный заряд будет постепенно уменьшаться.

Наиболее значительными при работе ПЗС являются потери заряда из-за наличия поверхностных состояний на границе раздела полупроводник-диэлектрик, которые являются центрами захвата носителей.

Для уменьшения нежелательного воздействия поверхностных состояний на перенос заряда производят смещение всех электродов ПЗС-структуры на одинаковую величину в область обеднения.

Потери заряда также существенны, если металлические электроды ПЗС разделены широкими зазорами.

В этом случае вблизи зазоров возможно образование потенциальных барьеров для неосновных носителей заряда.

Поэтому в процессе передачи часть носителей заряда с энергией, соответствующей высоте потенциального барьера, может остаться в области своей первоначальной локализации и рекомбинировать в ее окрестности после снятия импульса напряжения хранения с соответствующего затвора.

Необходимо отметить, что получение малых межэлектродных промежутков (менее 1 мкм) в ПЗС с однослойной металлизацией сопряжено со значительными трудностями прецизионной фотолитографии. Как уже указывалось, ПЗС используются для построения запоминающих и других устройств вычислительной техники. На ПЗС можно сравнительно просто реализовать сдвиговые регистры.

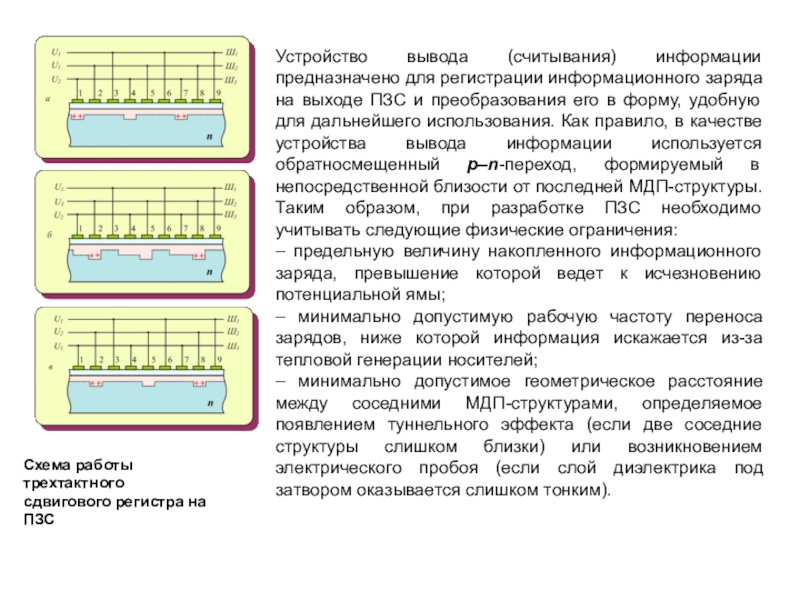

На рис.7.24 показана схема работы трехтактного сдвигового регистра на ПЗС.

Каждый электрод ПЗС соединен с одной из трех шин, на которые от внешнего генератора подаются тактовые импульсы.

Слайд 55Схема работы трехтактного

сдвигового регистра на ПЗС

Устройство вывода (считывания) информации предназначено

для регистрации информационного заряда на выходе ПЗС и преобразования его

в форму, удобную для дальнейшего использования. Как правило, в качестве устройства вывода информации используется обратносмещенный p–n-переход, формируемый в непосредственной близости от последней МДП-структуры.

Таким образом, при разработке ПЗС необходимо учитывать следующие физические ограничения:

– предельную величину накопленного информационного заряда, превышение которой ведет к исчезновению потенциальной ямы;

– минимально допустимую рабочую частоту переноса зарядов, ниже которой информация искажается из-за тепловой генерации носителей;

– минимально допустимое геометрическое расстояние между соседними МДП-структурами, определяемое появлением туннельного эффекта (если две соседние структуры слишком близки) или возникновением электрического пробоя (если слой диэлектрика под затвором оказывается слишком тонким).