Слайд 1Постмодернистские интерпретации мира масс-медиа

Модуль № 2

Составитель: доцент Пустовойт Ю.А.

Слайд 2Постмодернистские интерпретации мира масс-медиа

Слайд 3Постмодернистские интерпретации мира масс-медиа

Эпоха “модерна” соотносится с историческим периодом Нового

времени (Modernity), отличавшимся цельным, рационалистическим мировоззрением, верой в способности человеческого

разума познать мир как единую систему, желание выявить фундаментальные законы и переустроить общество в соответствии с ними. Модерн стремился «вписать реальность в жесткие теоретические схемы». Юрген Хабермас отмечал существование особого «проекта модерна» в западной культуре, который характеризовался: 1) стремление к созданию универсальной картины мира, сводящей всё многообразие действительности к единым основаниям;

2) убеждение в доступности человеческому разуму абсолютного знания об этих основаниях;

3) стремление к полному воплощению этого знания в действительности;

4) убеждение, что такая реализация будет способствовать увеличению человеческого счастья;

5) уверенность в поступательном развитии человечества, в приоритете настоящего перед прошлым, а будущего перед настоящим.

Как видим, по Хабермасу, модерн иерархичен, линеен и тотален в своих стремлениях.

Слайд 4Постмодернистские интерпретации мира масс-медиа

Постмодерн — это неустойчивый и изменчивый культурный

мир, характеризующий современное общество в отличие от предшествующего модерна, создавшего

индустриальное общество на основе «рационализации» («расколдовывания», по М. Веберу) мира. Разговоры о постмодерне идут уже почти полвека, но само это понятие отнюдь не стало ясным и недвусмысленным, ибо в идее постмодерна содержатся некие глубинные противоречия, отражающие несовместимость и неустойчивость состояния современной культуры и современного мира.

Слайд 5Постмодернистские интерпретации мира масс-медиа

Слайд 6Постмодернистские интерпретации мира масс-медиа

Ввёл понятие гиперреальность как развитие марксистского понятия надстройка. Основа гиперреальности — симуляция.

Единицами гиперреальности являются симулякры — знаки или несамотождественные феномены, отсылающие к чему-то другому, а потому

симулятивные.

Бодрийяр развил учение о трёх порядках симулякров: копии, функциональные аналоги и собственно симулякры. К третьему порядку симулякров он относил все современные феномены, включая деньги, общественное мнение и моду. Они функционируют по принципу символического обмена.

Современную эпоху Бодрийяр называет эрой гиперреальности — надстройка определяет базис, труд не производит, а социализирует, представительные органы власти никого не представляют. Современную эпоху характеризует чувство утраты реальности. Последним бастионом реальности становится смерть («смерть, пожалуй, единственное, что не имеет потребительной стоимости»). На смерти основана любая власть и экономика. Но в этом случае смерть выступает не сама по себе, а как фантазм (представление). В искусстве Бодрийяр видит критическую и терапевтическую функции по возвращению реальности.

Слайд 7Постмодернистские интерпретации мира масс-медиа

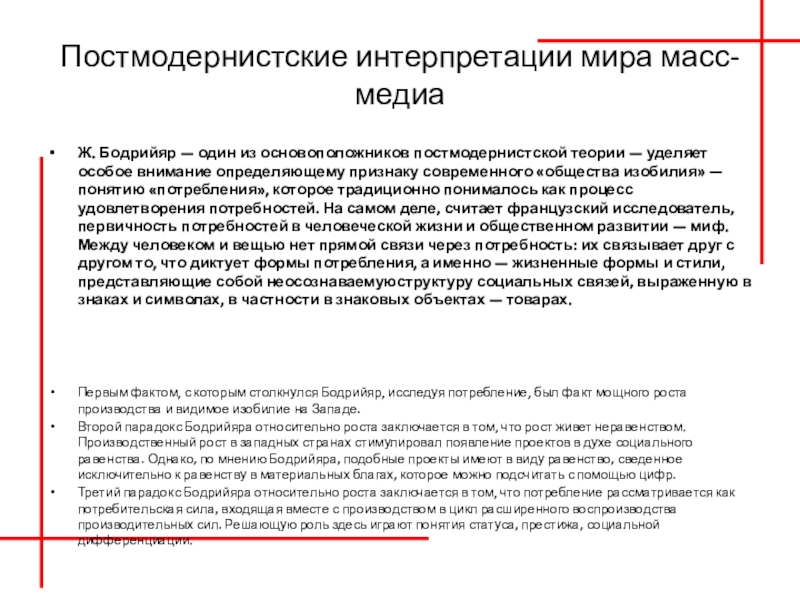

Ж. Бодрийяр — один из основоположников постмодернистской

теории — уделяет особое внимание определяющему признаку современного «общества изобилия»

— понятию «потребления», которое традиционно понималось как процесс удовлетворения потребностей. На самом деле, считает французский исследователь, первичность потребностей в человеческой жизни и общественном развитии — миф. Между человеком и вещью нет прямой связи через потребность: их связывает друг с другом то, что диктует формы потребления, а именно — жизненные формы и стили, представляющие собой неосознаваемуюструктуру социальных связей, выраженную в знаках и символах, в частности в знаковых объектах — товарах.

Первым фактом, с которым столкнулся Бодрийяр, исследуя потребление, был факт мощного роста производства и видимое изобилие на Западе.

Второй парадокс Бодрийяра относительно роста заключается в том, что рост живет неравенством. Производственный рост в западных странах стимулировал появление проектов в духе социального равенства. Однако, по мнению Бодрийяра, подобные проекты имеют в виду равенство, сведенное исключительно к равенству в материальных благах, которое можно подсчитать с помощью цифр.

Третий парадокс Бодрийяра относительно роста заключается в том, что потребление рассматривается как потребительская сила, входящая вместе с производством в цикл расширенного воспроизводства производительных сил. Решающую роль здесь играют понятия статуса, престижа, социальной дифференциации.

Слайд 8Постмодернистские интерпретации мира масс-медиа

Потребление — это глубокий, психически интенсивный процесс

выбора, организации и регулярного обновления бытовых вещей, в котором неизбежно

участвует каждый член общества. В этом новом смысле материальные вещи приобретают новые качества: «Чтобы стать объектом потребления, вещь должна сделаться знаком»

Слайд 9Постмодернистские интерпретации мира масс-медиа

Потребление, «не материальная практика... оно не определяется

ни пищей, которую человек ест, ни одеждой, которую носит, ни

машиной, в которой ездит, ни речевым или визуальным содержанием образов или сообщений, но лишь тем, как все это организуется в знаковую субстанцию: это виртуальная целостность всех вещей и сообщений, составляющих отныне более или менее связный дискурс. Потребление... Есть деятельность систематического манипулирования знаками»

Слайд 10Постмодернистские интерпретации мира масс-медиа

Эту особенность рекламы Бодрийяр обозначает как «логику

Деда Мороза», как рационализирующую выдумку, волшебную связь, позволяющую индивиду чувствовать

заботу, с которой его «убеждают и уговаривают "другие"» — некая инстанция, берущаяся информировать его о его собственных желаниях, предвосхищая и рационально оправдывая их в его глазах. Отсюда и проистекает реальная действенность рекламы — не логика внушения и рефлекса, но логика верования.

От понятия знака Бодрийяр переходит к понятию кода. Применительно к обществу можно говорить, что совокупность ценностей группы, к которой принадлежит человек, есть код его потребления. От товара как кода, он переходит к кодам вообще, многообразие которых, по его мнению, — исключительная черта современного опыта в целом. Коды господствуют не только в производстве и потреблении, но и в науке, например в биологии (ДНК), где они приобретают фундаментальную роль в объяснении процессов становления организма, в компьютерной и коммуникационной технике, а при ихпосредстве проникают во все области жизни. Эпоха кодов, говорит он, идет на смену эпохе знаков

Слайд 11Постмодернистские интерпретации мира масс-медиа

Коды выполняют две главные функции. Первая —

функция совершенного воспроизведения (репродуцирования) объектов. Если ранее репродуцирование понималось как перенос оригинала

(прежде всего произведения искусства) в новые контексты, то для Бодрийяра суть состоит в том, что при воспроизведении посредством кода вообще утрачивается различие между оригиналом и копией. Копия и есть оригинал или ни то, ни другое — это не копия и не оригинал, поскольку код оригиналом не является (оригиналом может быть только природный объект, а код — это система знаков). Наличие кодов расширило воспроизводство до невероятных масштабов. Реальные объекты «утратили доверие», потому что все они моделируются и воспроизводятся искусственно. Коды позволяют

«обойти» реальность и порождают «гиперреальности» (голография, виртуальная реальность и т.д.)- Возникает феномен «обратимости». Это ведет к исчезновению «конечностей» любого рода; все оказывается включенным в одну всеобъемлющую систему, которая тавтологична. Поэтому современная эпоха постмодерна — эпоха симуляции и симулякров'.

Слайд 12Постмодернистские интерпретации мира масс-медиа

Различие истинного и ложного в общественном мнении

— в среде масс-медиа прежде всего — перестает быть значимым:

значима лишь сенсация, или переживание. Полезность и бесполезность объектов, красивое и безобразное в моде — эти и многие другие противоположности, определявшие ранее жизнь человека, теперь сглаживаются и исчезают. И главное, что исчезло — это различие между реальным и воображаемым. Все равно в мире «гиперреальности».

Есть ли выход за пределы этой всеобъемлющей системы? Бодрийяр предлагает выбор «фатальных стратегий» вместо становящихся стандартными в этом мире банальных рефлексивных. Первые ориентированы на объект, вторые на субъект. Первые предполагают азарт, риск в преследовании предмета, экстатическое отношение к нему, вторые — рефлективную интеграцию в систему гиперреальности. Политический смысл фатальных, судьбоносных стратегий — следование массе, а не интеллектуалам, ибо массы обожающи и экстатичны в своем отношений к вещам и людям, а интеллектуалы рефлексивны. Устремления масс ведут, таким образом, к пределам системы. Отсюда парадоксальный смысл «фатальной» стратегии конформизма. Однако любой поиск фатальных стратегий, состоящих в пробуждении любви к объекту, ведет к авантюризму как выходу на индивидуальном уровне или к персонификации власти со всеми вытекающими отсюда действительно фатальными последствиями.

Слайд 13Постмодернистские интерпретации мира масс-медиа

«Не поддаваться правдоподобию любой информации, любого образа,

какими бы они ни были. Не пытаться восстановить истину –

у нас нет для этого никаких средств, но не давать себя обмануть…быть метеочувствительными к глупости и вранью, как к плохой погоде»

Слайд 14Постмодернистские интерпретации мира масс-медиа

Слайд 15Постмодернистские интерпретации мира масс-медиа

Слайд 16Постмодернистские интерпретации мира масс-медиа

Постмодерн у Лиотара — это отрицание мар-ксова

тоталитаризма (тоталитаризм здесь понимается не в политическом, а в теоретическом

смысле, как отказ от идеи целого (лат. totит — все, целое), которое целиком и полностью определяет части.

Метаповествования — это всеобъемлющие теории, например, теория социальной эволюции, или теория закономерного чередования социально-экономических формаций, или учение о том, что целью общества является удовлетворение потребностей его членов и т.п. Отличительным признаком и теоретическо-социальной функцией метаповествования является дедуцирование (если речь идет о теории) или навязывание (в мире социальной практики) теоретических решений или форм поведения, которые диктуются заранее принятым способом видения целого. Метаповествование (или «метанарратив», если следовать терминологии Лиотара) предполагает телеологию, т.е. идею смысла и цели целого, которая оправдывает и обосновывает (легитимирует) насилие в обществе и использование знаний для целей насилия.

Слайд 17Постмодернистские интерпретации мира масс-медиа

Лиотар называет два метанарратива, на которых зиждется

наука: идея получения знания во имя самого знания и идея

знания во имя освобождения от природного и социального гнета

Пример: языковая игра «наука». Каковы ее правила?

В качестве научных допускаются только дескриптивные суждения.

Научные суждения по существу отличаются от нормативных суждений, которые только и используются для легитимации всякого рода гнета и насилия.

Компетентность требуется только оттого, кто формулирует научные суждения, а не оттого, кто их принимает и использует.

Научное суждение существует как таковое лишь в системе суждений, которая подкреплена аргументативно и эмпирически.

Из предыдущего следует, что языковая игра «наука» вынуждает участника быть в курсе современного состояния научного знания

Слайд 18Постмодернистские интерпретации мира масс-медиа

Все в целом — системная теория общества

и языковая игра «наука» — неотъемлемые элементы когнитивной эпохи модерна.

В новых условиях — в условиях постмодерна — на смену гладкому функционированию систем идет плюрализм подходов, непредсказуемость ходов в игре, отклонения и раскол. Если правила игры, хотя бы некоторые, отвергаются, то невозможно говорить об «ошибке», о «неправильном ходе» в игре.

Слайд 19Постмодернистские интерпретации мира масс-медиа

Слайд 20Постмодернистские интерпретации мира масс-медиа

Прежде всего, следует выяснить, что понимать под

словом постмодерн: состояние мира или стиль мышления. Это не простой

вопрос. С одной стороны, совершенно ясно, что мир, в котором мы живем, пронизан именно чертами модерна: повсеместная бюрократизация, господство экономического и технологического принципа принятия решений, технизация повседневной жизни, наконец достаточно тяжелый и в основном примитивный, без всяких технологических «симулякров» повседневный труд, обусловленный «фатальной» потребностью выживания и т.п. Разделение объекта и субъекта в таких условиях не вызывает сомнений: объект имеет четкий профиль как объект удовлетворения моих потребностей. Если мир, в основном, именно таков, то постмодерн может рассматриваться как роскошь, которую могут себе позволить интеллектуальные слои («свободно парящая интеллигенция», как писал немецкий социолог Карл Мангейм).

«

Слайд 21Постмодернистские интерпретации мира масс-медиа

Можно утверждать, что именем «постмодернизм» обозначается определенный

аспект фрагментации глобальной системы. Существует связь между децентрализацией накопления капитала,

падением гегемонии Запада, отказом от модернизации как стратегии саморазвития и возникновением полифонии, поликультурализма и автохтонных движений «четвертого мира».

Можно провести интересную параллель между разными видами фрагментации: фрагментацией знания на отдельные, не зависимые друг от друга области, распадом эволюционных схем общественных типов на многообразие культур, мыслящихся как несоизмеримые друг с другом, «этнификацией» национальных государств, происходящей вследствие как регионализации, так и иммиграции... Индивидуум в таких условиях также подвергается изменениям, влекущим за собой преобразование правил идентификации и конструирования смыслов»1.

Слайд 22Постмодернистские интерпретации мира масс-медиа

1. СМИ в силу своих технических характеристик

и обусловленных ими временных параметров становятся основной и идеальной формой

коммуникации в эпоху постмодерна. Под техническими характеристиками СМИ здесь понимается их быстродействие и воспроизводимость. Это относится и к печатным, и к электронным СМИ, хотя и в несколько разной степени. Телевизионная картинка гораздо более быстродейственна (особенно в случае прямой трансляции, когда коммуникация происходит «в реальном времени»), чем газета. Во всяком случае, быстродействие СМИ несравнимо ни с какой иной формой коммуникации, например с литературой.

В силу своей вездесущности и доступности (как в пространственно-временном, так и в финансовом смысле) в эпоху постмодерна СМИ становятся основной формой репрезентации опыта для подавляющего большинства населения планеты. Мир начинает выглядеть не таким, каким он является, а таким, каким подают его СМИ. В конечном счете, мир становится или оказывается таким, каким подают его СМИ. Мир становится симулякром, порожденным деятельностью СМИ

Слайд 23Постмодернистские интерпретации мира масс-медиа

«Реальное время» превращается в основную форму презентации

опыта, виновную в том, что люди (потребители СМИ) оказываются изъятыми

из естественных контекстов собственной жизни — традиционных, обусловливающих ритм и содержание жизни и наполняющих ее присущим ей смыслом. «Реальное время» претендует на реальность, но на самом деле представляет собой фантасмагорическую синхронизацию событий, разрушающую традиционные контексты жизни и превращающую людей в участников событий, которыми они быть не могут по своей традиционной природе.

Логика внутренней организации самих СМИ и их отношений с реальностью все в большей степени оказывается логикой языковой игры под названием «СМИ» или «пресса». Безошибочность ходов в этой игре определяется точностью исполнения ритуалов журналистской работы: пребывание на месте события, как можно более скорая передача информации в редакцию, стремление опередить конкурента, краткость и доступность изложения, отказ от морализаторства и анализа и т.п.

Объективность перестает быть определяющей характеристикой журналистской деятельности, поскольку предполагает опору на (дискредитированный) метанарратив. Место объективности занимает «точное изложение фактов», т.е. точная передача собственного опыта в соответствие с правилами языковой игры «СМИ». Игра не имеет иной реальности, кроме себя самой. Точное следование правилам игры и есть объективность информации в этом новом постмодернистском смысле

Слайд 24Постмодернистские интерпретации мира масс-медиа

Картина мира, рисуемая медиа в условиях отказа

от метанарра-тива, исключительно дискретна. Мир в сегодняшней газете — иной

мир, чем в газете вчерашней. Мир не осмысливается теоретически как нечто, обладающее преемственностью, точно также он перестает восприниматься как нечто, воспроизводимое в традиции. Воспроизводимость мира в СМИ — это синхронная воспроизводимость, когда миллион людей в один и тот же момент берет в руки миллион экземпляров газеты. Завтра это будет другая газета в том смысле, что иным будет изображаемый ею мир.

Место единства и целостности как характеристик реальности занимает интертекстуальность — этот постмодернистский эрзац единства мира. Взаимное отражение смыслов друг в друге помогает связать сегодня, вчера и завтра, тогда как далекое и близкое соединены «реальным временем» трансляции.

В этом виртуальном мире массовых коммуникаций ничто не происходит необратимо, ибо все, что совершается, происходит с оговоркой «по нашей информации». СМИ всегда и принципиально дистанцированы от своих сообщений, ибо представляют себя как коммуникатора и посредника, а не как источник новостей. Все, что сообщается СМИ, может быть ими же опровергнуто без ущерба для них самих. В результате рисуемый ими мир существует всегда как бы в условном залоге. Поэтому в нем возможно все — вплоть до воскрешения из мертвых, в нем всеобратимо.

Слайд 25Постмодернистские интерпретации мира масс-медиа

Это не есть «манипулирование» аудиторией, ибо производители

новостей-«смыслов» — журналисты — в той же мере «манипулируемы», что

и получатели передаваемой ими информации. Их действия определяются жесткими рамками языковой игры, в которой каждый ход предопределен. Игра самодостаточна и просто не предполагает реальности иной, чем сама игра.

10. Интерактивный характер современных СМИ или, точнее сказать, тенденция к превращению СМИ в интерактивные, оказывается в этом смысле ловушкой для потребителя, который постепенно превращается в участника той же самой языковой игры и причастен к созданию образа мира, вытекающего из современных СМИ. Он не «регулирует» СМИ, он просто начинает играть в ту же игру и подчиняться тем же правилам. В результате оказывается, что весь мир — это СМИ, а СМИ — это весь мир.

Слайд 26Постмодернистские интерпретации мира масс-медиа

Слайд 27Постмодернистские интерпретации мира масс-медиа

технологическое отличие Интернета как нового медийного средства

от традиционных — интерактивность, что означает размывание «трансмиссионной модели» передачи информации с

минимальной «обратной связью» и отказ от пассивной фигуры реципиента как члена аудитории. Аналогией интерактивного общения является традиционная межличностная коммуникация (ее пример — беседа как диалог).

Основные особенности Интернета как средства массовой коммуникации:

открытость информации,

работа в реальном времени,

диалоговый характер общения.

Слайд 28Постмодернистские интерпретации мира масс-медиа

Слайд 29Постмодернистские интерпретации мира масс-медиа

Искусственная ризома

Принципиальное отличие интернет от других коммуникационных

систем – в отсутствии иерархичности и централизации. Структура всемирной сети построена

по принципу ризомы, другой видной концепции философии постмодерна. В 1976 году вышла работа Ж.Делеза и Ф.Гваттари «Rhizome» (фр. – «корневище»). Философы позаимствовали из ботаники понятие хаотичной корневой структуры, состоящей из запутанных, непредсказуемых в своем развитии побегов[11]. Хотя образ ризомы нужен было главным образом для того, чтобы противопоставить «стержневые» структуры (дерево-корень), предполагающие жесткое, однозначное прочтение кода-текста и полиморфную структуру (корневище «без стержня»), без единого семантического центра[12], многие черты ризомы предвосхищают структуру глобальной информационной сети. Согласно Делезу и Гваттари в ризоме все точки могут быть связаны между собой независимо от роли и положения (принцип «связь и гетерогенность»[13]).

Слайд 30Постмодернистские интерпретации мира масс-медиа

Лабиринт гиперссылок

Интернет в виде WWW (всемирной паутины)

– это огромное количество документов, которые связаны между собой гиперссылками,

пространство гипертекста. Термин, введенный Тедом Нельсоном в 1965 г.,означал «ветвящийся текст» (семантическую сеть сложной топологии), впоследствии, определение стало более четким: «многоуровневая система информационных блоков, в которой реципиент волен свободно нелинейным образом прокладывать себе путь»[15].

В этом отношении гипертекстовая природа интернета полностью вписывается в постсруктуралистские доктрины: каждый раз пользователь сети, выбирая те или иные ссылки, путешествует по бесконечной сети «внутренних ходов», о которых писал Барт. С точки зрения номадологии, обоснованной Делезом и Гваттари (работа «Тысяча поверхностей»), вселенная интернета «подобна бескрайней степи кочевников, а галактика Гуттенберга – расчерченной стенами, границами и дорогами территории оседлых народов». Интернет – это номадическая ризоморфная детерриториализованная информационная система.

Слайд 31Постмодернистские интерпретации мира масс-медиа

Вселенский цитатник

Организация контента в сети по принципу

гипертекста тесно перекликается с идеей интертекстуальности (термин, выдвинутый французским исследователем Ю.Кристевой характеризует

любой текст как «мозаику цитации… продукт впитывания и трансформации какого-нибудь другого текста»[19]). То есть, любой текст – открытая структура, раскавыченная цитата: «другие тексты присутствуют в нем на различных уровнях в более или менее узнаваемых формах: тексты предшествующей культуры и тексты окружающей культуры.

Симулякры сетевого пространства

Важнейшая особенность сети Интернет – виртуальный характер процессов, в ней проистекающих. В этой ризоморфной среде любое явление действительности может быть представлено в форме вербальных манифестаций, смоделировано с помощью мультимедйного контента. Между тем «постмодерному миру потребления все с большей мере становится свойственным то, что потребляются не столько собственно функциональные и физические свойства товара, сколько его имиджевые и виртуальные характеристики (…) Посмтмодерная среда оличается тем, что образ объекта все в большей степени замещает объект как таковой»

Слайд 32Постмодернистские интерпретации мира масс-медиа

Философия и Сеть

Не стоит, однако, воспринимать феномен

интернета исключительно как порождение эпохи постмодерна, как устройство, созданное по

чертежам мыслителей. Уместней говорить о взаимовлиянии. Многие концепции философии постмодернизма появились под непосредственным влиянием бурного развития медиатехнологий и интернета в частности.

Исследователь М.Назаров справедливо указывает на такие черты эстетики постмодернизма как фрагментацию, спонтанность, игровое отношение к действительности, отказ от разделения культуры на элитарную и массовую, популярность техники коллажа и др

Слайд 33Постмодернистские интерпретации мира масс-медиа

В теоретическом плане можно говорить о следующем.

Возврат

к воззрениям если не о неограниченных, характерных для первого этапа,

то о весьма существенных возможностях влияния массовой коммуникации (т.е. отказ от идеи ограниченного воздействия СМИ на аудиторию, характерной для второго этапа).

Исследование организации деятельности средств массовой коммуникации с точки зрения их места в широком контексте социально-культурной, экономической, политической организации общественной жизни и исследование процесса производства текстов в этом организационном контексте.

Сдвиг внимания исследователей на синтез содержания масс-медиа и индивидуальных характеристик и формирование исследовательского интереса к непрямому, опосредованному влиянию СМИ, что связано с феноменом «сопротивляющейся публики», с которым исследователи избирательных технологий столкнулись в 1960-е годы: оказалось, что изменить стереотип, предрасположенность избирателя невозможно, в это бессмысленно вкладывать деньги, борьбу можно вести только за тех, кто еще не принял окончательного решения.

Появление новых исследовательских областей, связанных как с развитием новых электронных СМИ, носящих «сетевой характер», а потому принципиально меняющих сам характер процесса коммуникации — от монолога к диалогу, — так и анализом вербального содержания новостей на основе теории фреймов и «новой» риторики.