Слайд 1Строение континентов: платформы и

складчатые пояса

Лекция 17

23 марта 2016

Слайд 2Содержание лекции

Главные структуры континентов: древние и молодые платформы, орогенные пояса

Складчатые

(орогенные) пояса континентов Земли

Эпохи орогенеза

Внутреннее строение орогенных поясов

Границы складчатых систем

и прилегающих континентальных платформ

Развитие складчатого (орогенного) пояса

Континентальные платформы, их строение и развитие

Плиты платформ и их строение

Формационные ряды и стадии развития платформ

Вторичные эпиплатформенные орогены

Слайд 3Содержание лекции

Главные структуры континентов: древние и молодые платформы, орогенные пояса

Складчатые

(орогенные) пояса континентов Земли

Эпохи орогенеза

Внутреннее строение орогенных поясов

Границы складчатых систем

и прилегающих континентальных платформ

Развитие складчатого (орогенного) пояса

Континентальные платформы, их строение и развитие

Плиты платформ и их строение

Формационные ряды и стадии развития платформ

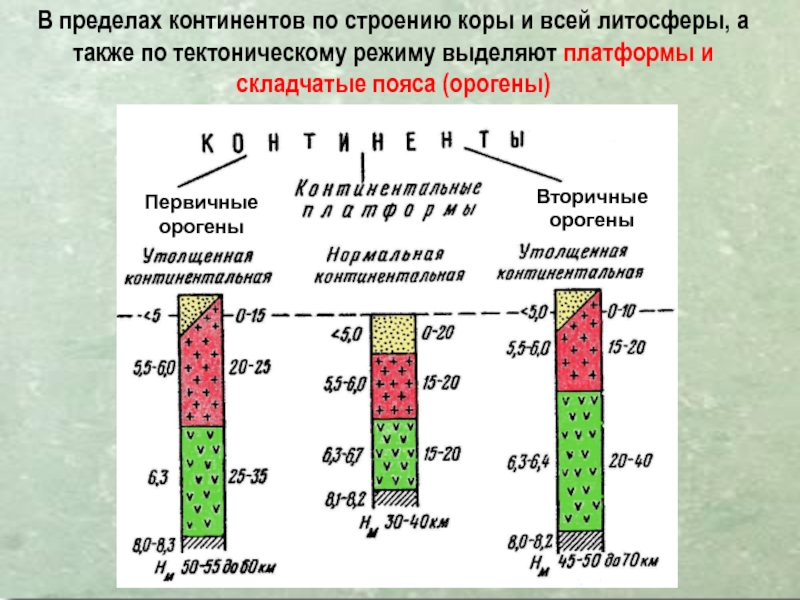

Слайд 4В пределах континентов по строению коры и всей литосферы, а

также по тектоническому режиму выделяют платформы и складчатые пояса (орогены)

Первичные

орогены

Вторичные орогены

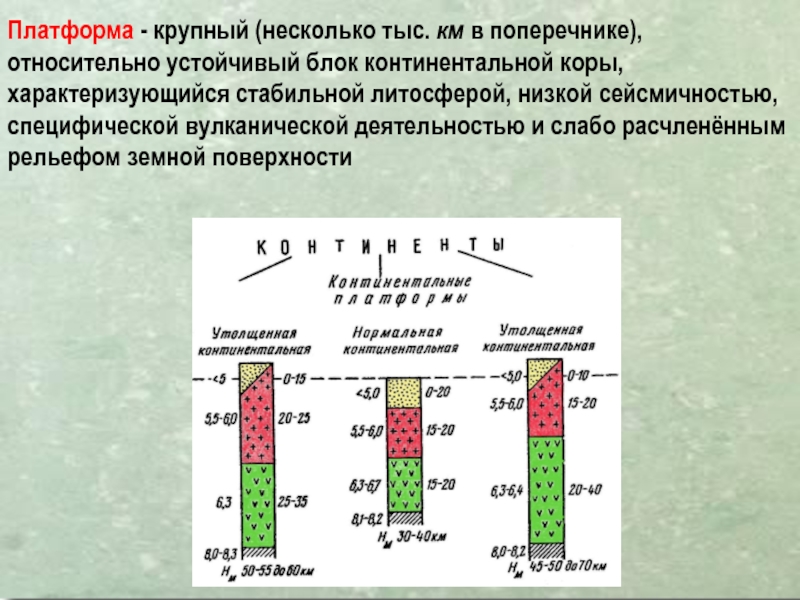

Слайд 5Платформа - крупный (несколько тыс. км в поперечнике), относительно устойчивый

блок континентальной коры, характеризующийся стабильной литосферой, низкой сейсмичностью, специфической вулканической

деятельностью и слабо расчленённым рельефом земной поверхности

Слайд 6Складчатый (орогенный) пояс характеризуется высокой тектонической активностью в течение всей

эволюции, формированием специфических магматических и осадочных комплексов. Протяженность складчатых поясов

составляет многие тысячи километров, ширина превышает тысячу километров

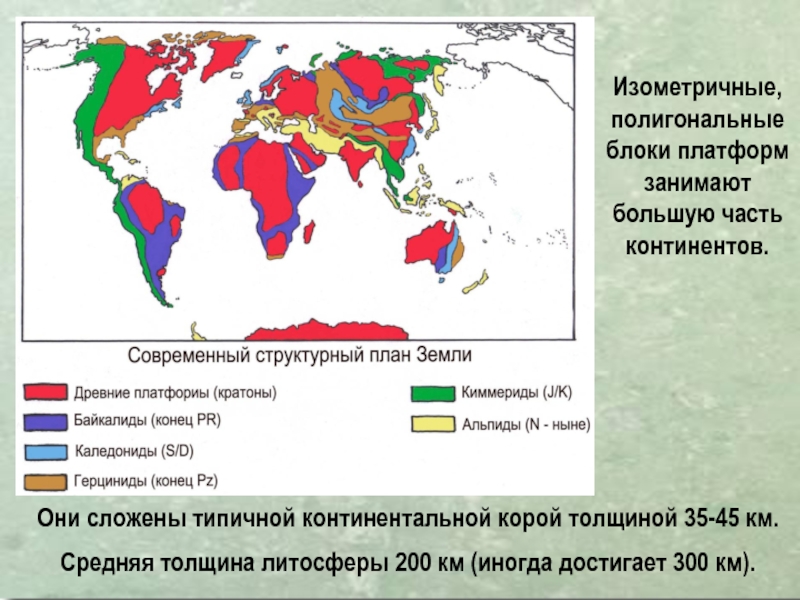

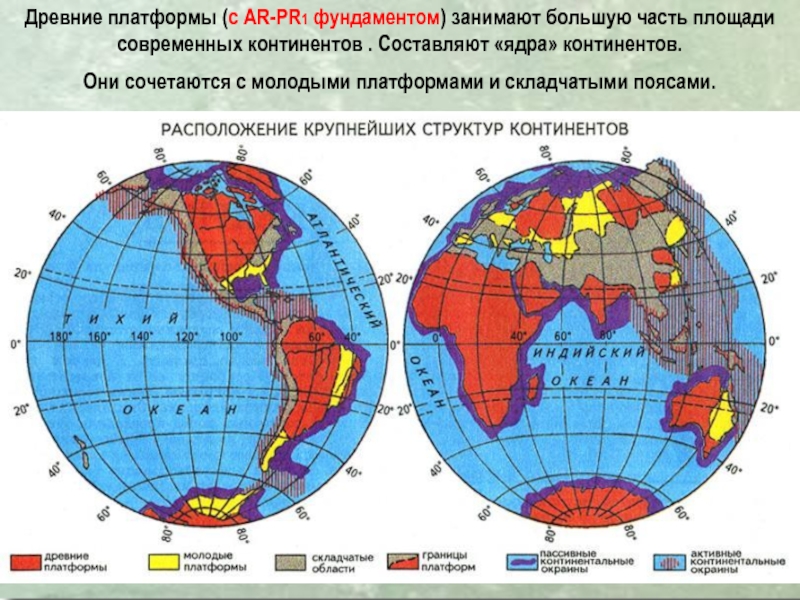

Слайд 7Древние платформы (с AR-PR1 фундаментом) занимают большую часть площади современных

континентов . Составляют «ядра» континентов.

Они сочетаются с молодыми платформами и

складчатыми поясами.

Слайд 8Содержание лекции

Главные структуры континентов: древние и молодые платформы, орогенные пояса

Складчатые

(орогенные) пояса континентов Земли

Эпохи орогенеза

Внутреннее строение орогенных поясов

Границы складчатых систем

и прилегающих континентальных платформ

Развитие складчатого (орогенного) пояса

Континентальные платформы, их строение и развитие

Плиты платформ и их строение

Формационные ряды и стадии развития платформ

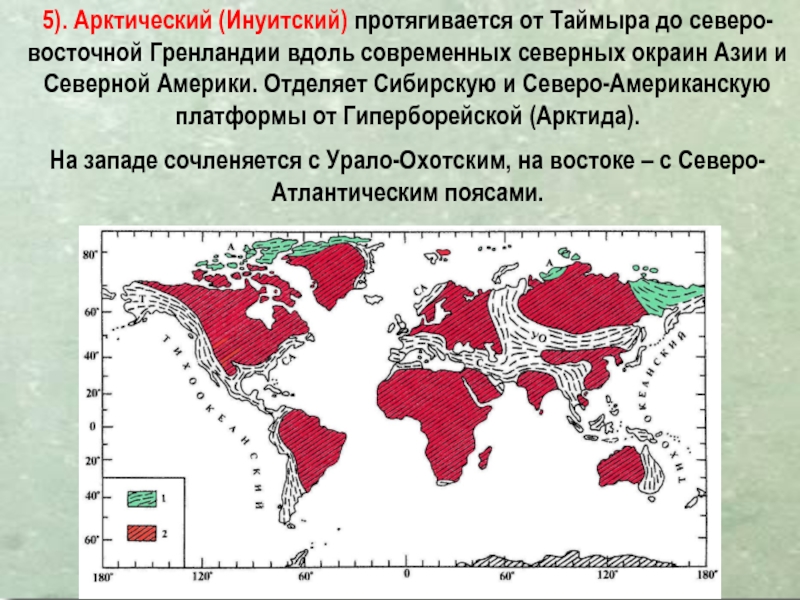

Слайд 10Главные современные складчатые пояса Земли по В.Е. Хаину и М.Г.

Ломизе (2005)

1 – складчатые пояса (Т- Тихоокеанский, УО- Урало-Охотский,

С- Средиземноморский, СА- Северо-Атлантический, А- Арктический), 2 – древние платформы.

Слайд 111). Тихоокеанский пояс – обрамляет впадину Тихого океана, отделяет её

от древних платформ: Гиперборейской на севере, Сибирской, Китайско-Корейской , Южно-Китайской,

Австралийской на западе, Антарктической на юге, Северо- и Южно-Американских на востоке.

Нередко поясе делят на Западно-Тихоокеанский и Восточно-Тихоокеанский (Кордильерский).

Слайд 122). Урало-Охотский (Урало-Монгольский) пояс протягивается от Баренцева и Карского до

Охотского и Японского морей. Имеет дугообразную форму. Отделяет Восточно-Европейскую и

Сибирскую платформы от Китайско-Корейской. Северная субмеридианальная часть называется Урало-Сибирским поясом, южная субширотная – Центрально-Азиатским.

На севере сочленяется с Северо-Атлантическим и Арктическим, на востоке – с Западно-Тихоокеанским поясами.

Слайд 133). Средиземноморский (Альпийско-Гималайский, Альпийско-Индонезийский) пояс пересекает земной шар в широтном

направлении от Карибского до Южно-Китийского моря. Отделяет южную группу древних

платформ (Гондванскую) от северной (Лавразийской).

На западе сочленяется с Восточно-Тихоокеанским и Северо-Атлантическим, на востоке – с Западно-Тихоокеанским, в районе Южного Тянь-Шаня смыкается с Урало- Охотским поясом.

Слайд 144). Северо-Атлантический пояс отделяет Северо-Американскую платформу от Восточно-Европейской.

На юге сочленяется

со Средиземноморским, на севере – с Арктическим, на востоке -

с Урало-Охотским поясами.

Слайд 155). Арктический (Инуитский) протягивается от Таймыра до северо-восточной Гренландии вдоль

современных северных окраин Азии и Северной Америки. Отделяет Сибирскую и

Северо-Американскую платформы от Гиперборейской (Арктида).

На западе сочленяется с Урало-Охотским, на востоке – с Северо-Атлантическим поясами.

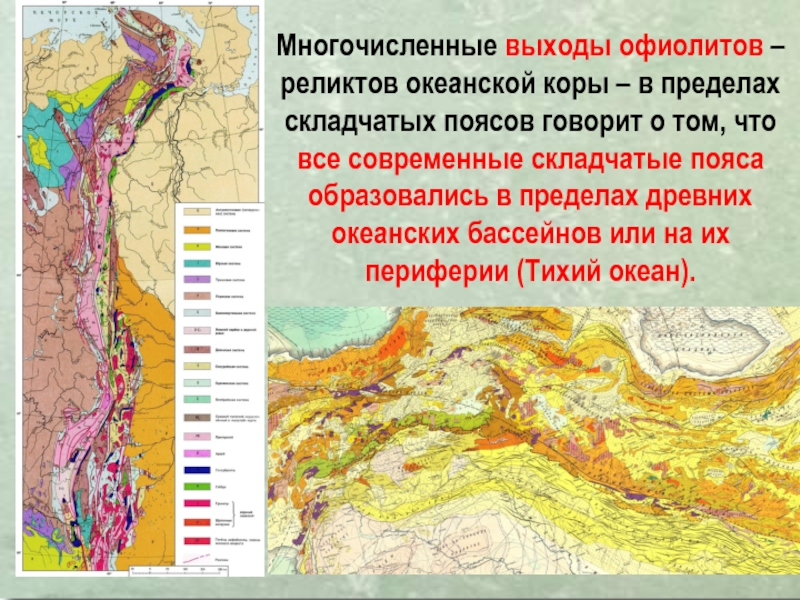

Слайд 16Многочисленные выходы офиолитов – реликтов океанской коры – в пределах

складчатых поясов говорит о том, что все современные складчатые пояса

образовались в пределах древних океанских бассейнов или на их периферии (Тихий океан).

Слайд 17Диаграмма истории главных континентов [Rogers, 1996]

Слайд 18Схема распространения рифейского внутриплитного магматизма в западной части суперконтинента Родиния

(реконструкция из работы [Torsvik et al., 1996]) [Типы…, 2006].

1-3 –

магматические проявления:

1 – среднерифейские поясов Ангульского (А) и Маккензи (М);

2-3 – позднерифейские – вендские: 2 – районы магматизма, в том числе дайковый пояс Франклин (Фр), 3 – ультраосновные комплексы с карбонатитами, данные для Лаврентии по [Woolley, 1987];

4 – линии раскола суперконтинента Родиния; 5 – проекция суперплюма.

Ультраосновные комплексы с карбонатитами (номера в кружках): 1 – Жидойский, 2 – Большезиминский, 3 – Среднезиминский, 4 – Большетагнинский, 5 – Арбарастахский, 6 – Ингилийский, 7 – Среднетатарский, 8 – Татарский, 9 – Кийский.

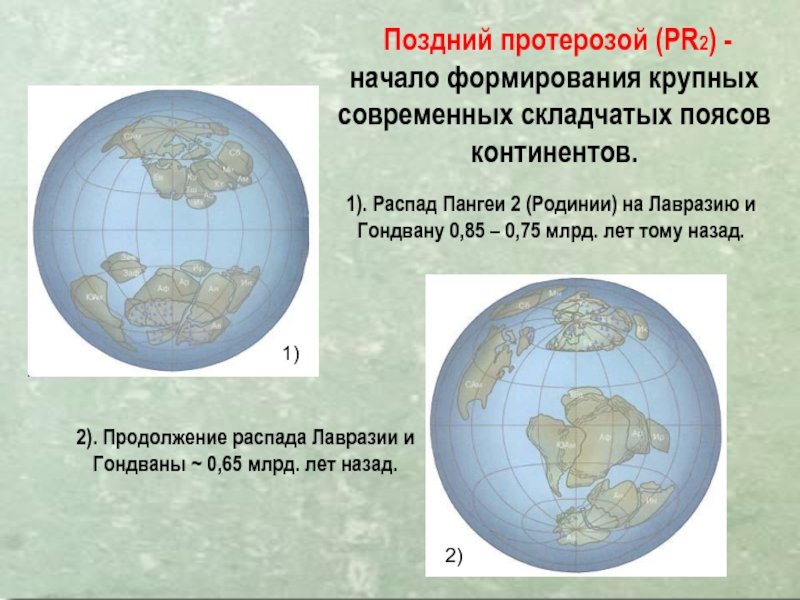

Слайд 19 Поздний протерозой (PR2) - начало формирования крупных современных складчатых

поясов континентов.

1). Распад Пангеи 2 (Родинии) на Лавразию и

Гондвану 0,85 – 0,75 млрд. лет тому назад.

2). Продолжение распада Лавразии и Гондваны ~ 0,65 млрд. лет назад.

1)

2)

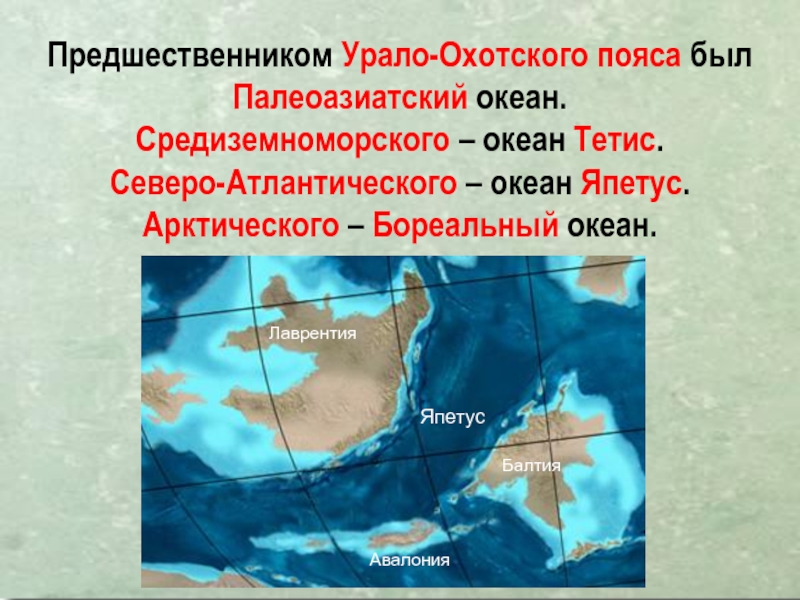

Слайд 20Предшественником Урало-Охотского пояса был Палеоазиатский океан.

Средиземноморского – океан Тетис.

Северо-Атлантического –

океан Япетус.

Арктического – Бореальный океан.

Япетус

Лаврентия

Балтия

Авалония

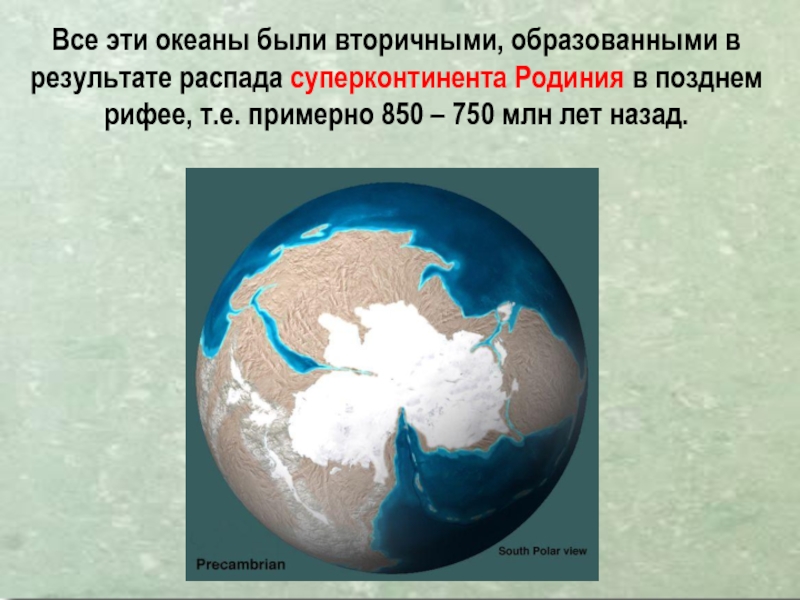

Слайд 21Все эти океаны были вторичными, образованными в результате распада суперконтинента

Родиния в позднем рифее, т.е. примерно 850 – 750 млн

лет назад.

Слайд 22Современные складчатые пояса со времени своего заложения (образования) прошли сложную

и длительную историю развития:

1) Заложение в их пределах глубоководных океанских

бассейнов с корой океанического типа.

2) Возникновение в этих бассейнах островных дуг.

3) Замыкание (прекращение существования) океанических бассейнов в результате столкновения ограничивающих их континентов.

Эти процессы протекали неодновременно даже в разных частях одного и того же пояса. Тем не менее в глобальном масштабе намечаются эпохи заложения бассейнов с океанской корой и их замыкания с образованием складчатых поясов с континентальной корой – эпохи орогенеза.

Слайд 23Содержание лекции

Главные структуры континентов: древние и молодые платформы, орогенные пояса

Складчатые

(орогенные) пояса континентов Земли

Эпохи орогенеза

Внутреннее строение орогенных поясов

Границы складчатых систем

и прилегающих континентальных платформ

Развитие складчатого (орогенного) пояса

Континентальные платформы, их строение и развитие

Плиты платформ и их строение

Формационные ряды и стадии развития платформ

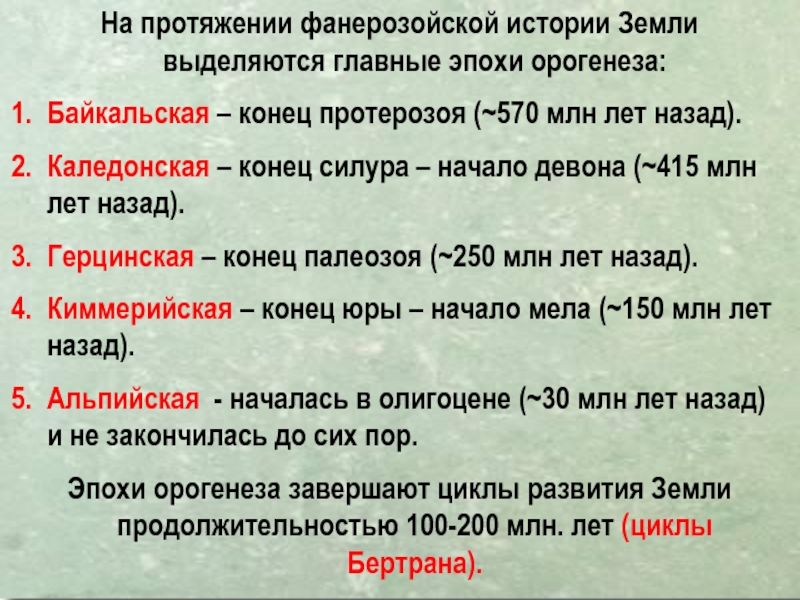

Слайд 24На протяжении фанерозойской истории Земли выделяются главные эпохи орогенеза:

Байкальская –

конец протерозоя (~570 млн лет назад).

Каледонская – конец силура –

начало девона (~415 млн лет назад).

Герцинская – конец палеозоя (~250 млн лет назад).

Киммерийская – конец юры – начало мела (~150 млн лет назад).

Альпийская - началась в олигоцене (~30 млн лет назад) и не закончилась до сих пор.

Эпохи орогенеза завершают циклы развития Земли продолжительностью 100-200 млн. лет (циклы Бертрана).

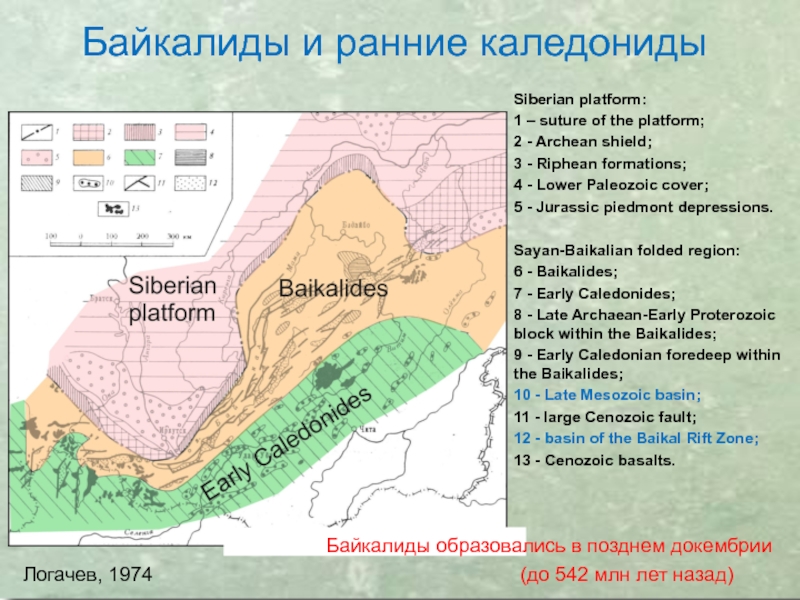

Слайд 25Байкалиды и ранние каледониды

Siberian platform:

1 – suture of the platform;

2

- Archean shield;

3 - Riphean formations;

4 - Lower Paleozoic cover;

5

- Jurassic piedmont depressions.

Sayan-Baikalian folded region:

6 - Baikalides;

7 - Early Caledonides;

8 - Late Archaean-Early Proterozoic block within the Baikalides;

9 - Early Caledonian foredeep within the Baikalides;

10 - Late Mesozoic basin;

11 - large Cenozoic fault;

12 - basin of the Baikal Rift Zone;

13 - Cenozoic basalts.

Логачев, 1974

(до 542 млн лет назад)

Байкалиды образовались в позднем докембрии

Слайд 26Каледонская эпоха (S/D силур-девон) – замыкание океана Япетус, образование Северо-Атлантического

складчатого пояса.

Слайд 27Северо-Атлантический складчатый пояс в конце силура – начале девона

Слайд 28Герцинская эпоха (конец Pz) – замыкание большей части Палеоазиатского океана

и образование западной части Урало-Охотского складчатого пояса.

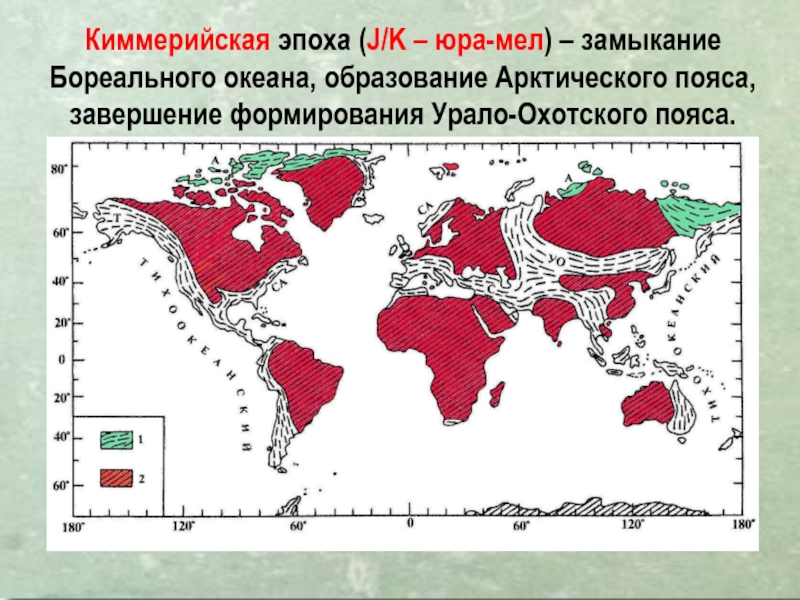

Слайд 29Киммерийская эпоха (J/K – юра-мел) – замыкание Бореального океана, образование

Арктического пояса, завершение формирования Урало-Охотского пояса.

Слайд 30Альпийская эпоха (c N-неоген) – замыкание восточной части океана Тетис,

образование Гималайской части Средиземноморского складчатого пояса.

Слайд 31Структуры складчатых поясов, которые образовались в ту или иную эпоху

орогенеза, называют в соответствии с названием этих эпох.

На тектонических

картах они имеют свой цвет.

Этот цвет за ними закреплен, общепринят и не меняется.

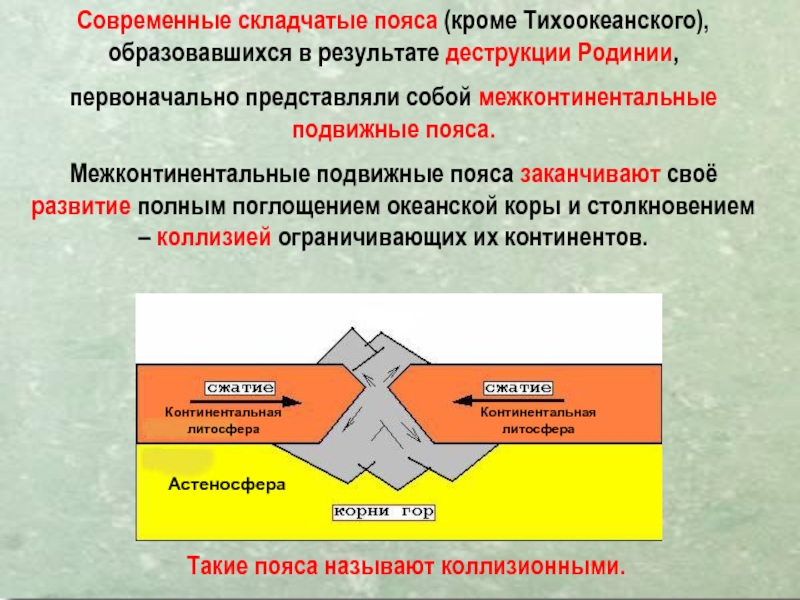

Слайд 32Современные складчатые пояса (кроме Тихоокеанского), образовавшихся в результате деструкции Родинии,

первоначально

представляли собой межконтинентальные подвижные пояса.

Межконтинентальные подвижные пояса заканчивают своё развитие

полным поглощением океанской коры и столкновением – коллизией ограничивающих их континентов.

Такие пояса называют коллизионными.

Континентальная литосфера

Астеносфера

Континентальная литосфера

Слайд 33Тихоокеанский пояс, занимающий окраинно-континентальное положение, образовался в позднем протерозое на

границе Родинии с Прапацификом – предшественником Панталассы и Тихого океана.

Окраинно-континентальный Тихоокеанский пояс еще не закончил свое развитие. Литосфера Тихого океана продолжает субдуцировать под окружающие континенты.

Такие пояса называют субдукционными.

Восточно-Тихоокеанское поднятие

Океанская

литосфера

Глубоководный желоб

↓

↓

Астеносфера

Анды

Континентальная литосфера

Астеносфера

Слайд 34Содержание лекции

Главные структуры континентов: древние и молодые платформы, орогенные пояса

Складчатые

(орогенные) пояса континентов Земли

Эпохи орогенеза

Внутреннее строение орогенных поясов

Границы складчатых систем

и прилегающих континентальных платформ

Развитие складчатого (орогенного) пояса

Континентальные платформы, их строение и развитие

Плиты платформ и их строение

Формационные ряды и стадии развития платформ

Вторичные эпиплатформенные орогены

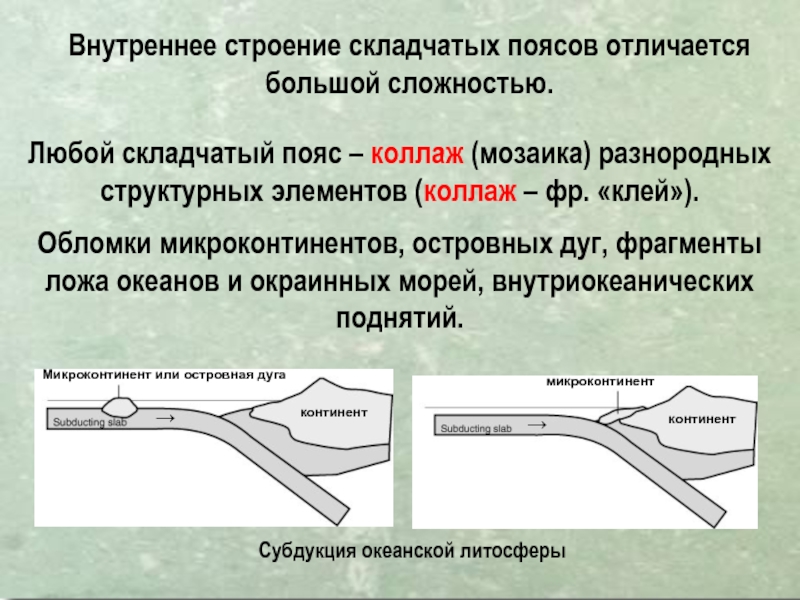

Слайд 35Любой складчатый пояс – коллаж (мозаика) разнородных структурных элементов (коллаж

– фр. «клей»).

Обломки микроконтинентов, островных дуг, фрагменты ложа океанов и

окраинных морей, внутриокеанических поднятий.

Микроконтинент или островная дуга

микроконтинент

континент

континент

→

→

Внутреннее строение складчатых поясов отличается большой сложностью.

Субдукция океанской литосферы

Слайд 36В современной структуре складчатых поясов микроконтиненты (срединные массивы) – обломки

протерозойских суперконтинентов с древней континентальной корой - разделяют находящиеся между

ними складчатые области и складчатые системы.

Примеры: Алтае-Саянская, Забайкало-Охотская складчатые области.

Уральская, Южно-Тяньшанская, Северо-Тяньшанская складчатые системы.

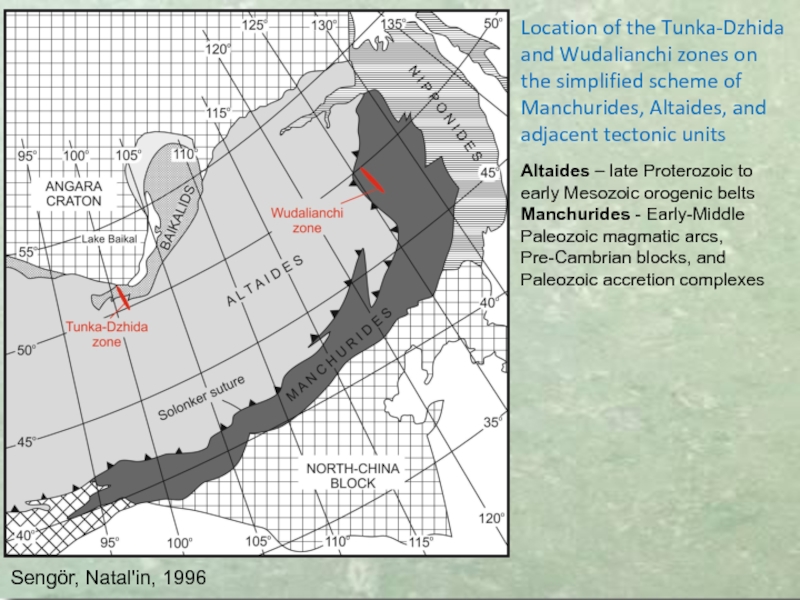

Слайд 37Sengör, Natal'in, 1996

Location of the Tunka-Dzhida and Wudalianchi zones on

the simplified scheme of Manchurides, Altaides, and adjacent tectonic units

Altaides

– late Proterozoic to early Mesozoic orogenic belts

Manchurides - Early-Middle Paleozoic magmatic arcs, Pre-Cambrian blocks, and Paleozoic accretion complexes

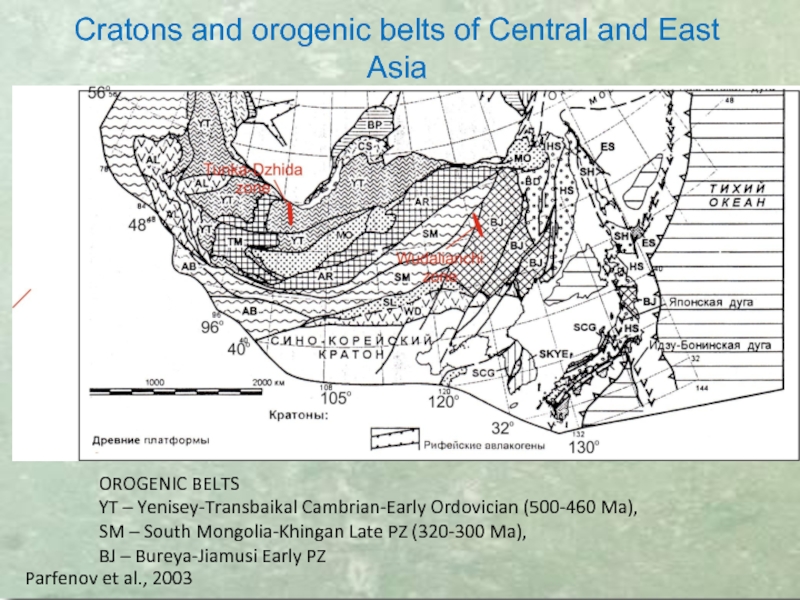

Слайд 38Cratons and orogenic belts of Central and East Asia

Parfenov et

al., 2003

OROGENIC BELTS

YT – Yenisey-Transbaikal Cambrian-Early Ordovician (500-460 Ma),

SM

– South Mongolia-Khingan Late PZ (320-300 Ma),

BJ – Bureya-Jiamusi Early PZ

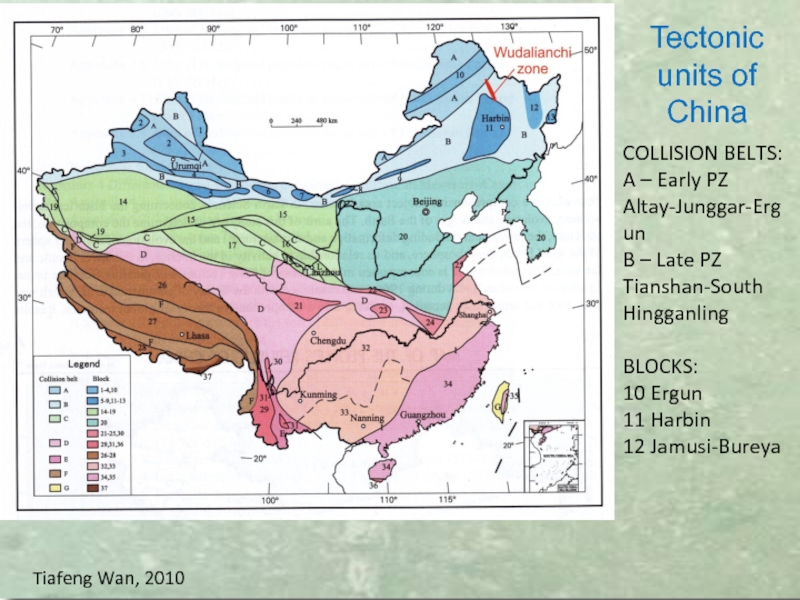

Слайд 39Tectonic units of China

Tiafeng Wan, 2010

COLLISION BELTS:

A – Early PZ

Altay-Junggar-Ergun

B – Late PZ Tianshan-South Hingganling

BLOCKS:

10 Ergun

11 Harbin

12 Jamusi-Bureya

Слайд 40Содержание лекции

Главные структуры континентов: древние и молодые платформы, орогенные пояса

Складчатые

(орогенные) пояса континентов Земли

Эпохи орогенеза

Внутреннее строение орогенных поясов

Границы складчатых систем

и прилегающих континентальных платформ

Развитие складчатого (орогенного) пояса

Континентальные платформы, их строение и развитие

Плиты платформ и их строение

Формационные ряды и стадии развития платформ

Вторичные эпиплатформенные орогены

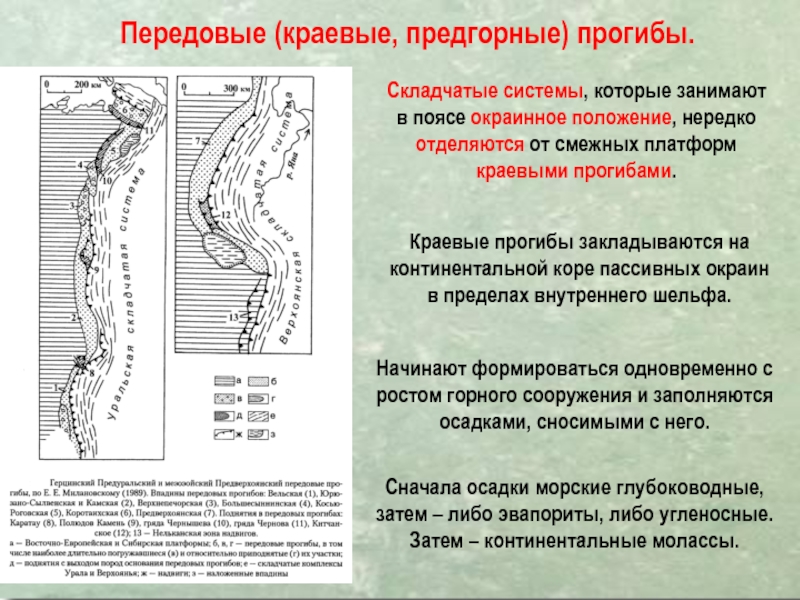

Слайд 41Передовые (краевые, предгорные) прогибы.

Складчатые системы, которые занимают в поясе окраинное

положение, нередко отделяются от смежных платформ краевыми прогибами.

Краевые прогибы закладываются

на континентальной коре пассивных окраин в пределах внутреннего шельфа.

Начинают формироваться одновременно с ростом горного сооружения и заполняются осадками, сносимыми с него.

Сначала осадки морские глубоководные, затем – либо эвапориты, либо угленосные. Затем – континентальные молассы.

Слайд 42Складчатая система Кавказа

Альпийские Западно-Кубанский и Терско-Каспийский предгорные краевые прогибы.

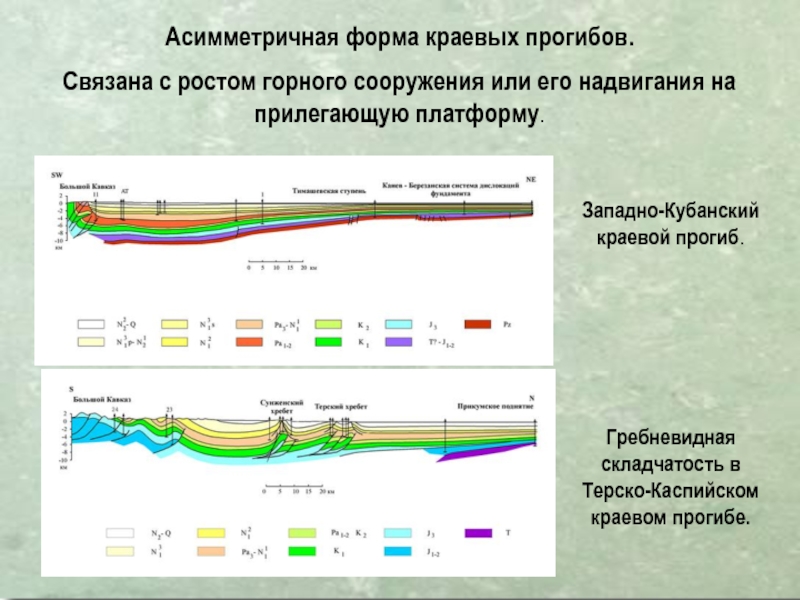

Слайд 43Асимметричная форма краевых прогибов.

Связана с ростом горного сооружения или его

надвигания на прилегающую платформу.

Западно-Кубанский краевой прогиб.

Гребневидная складчатость в Терско-Каспийском краевом

прогибе.

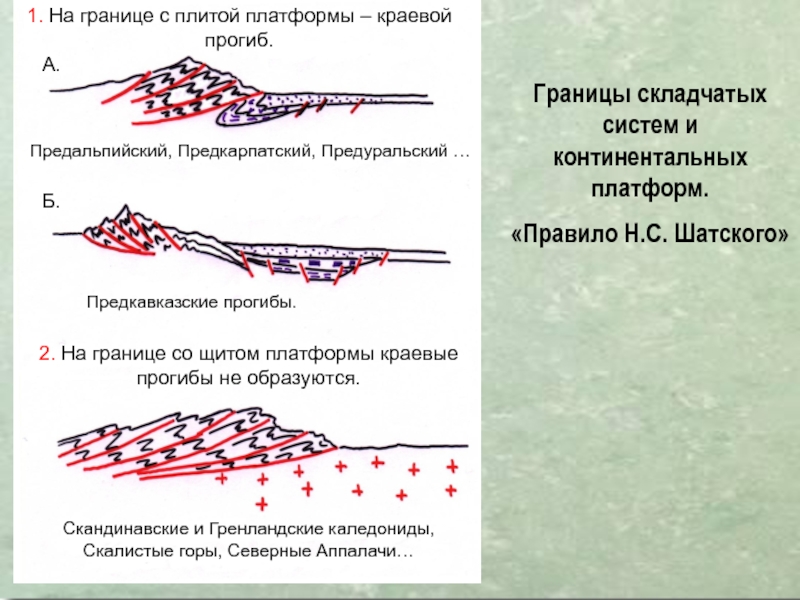

Слайд 44Границы складчатых систем и континентальных платформ.

«Правило Н.С. Шатского»

1. На

границе с плитой платформы – краевой прогиб.

А.

Предальпийский, Предкарпатский, Предуральский

…

Б.

Предкавказские прогибы.

2. На границе со щитом платформы краевые прогибы не образуются.

Скандинавские и Гренландские каледониды, Скалистые горы, Северные Аппалачи…

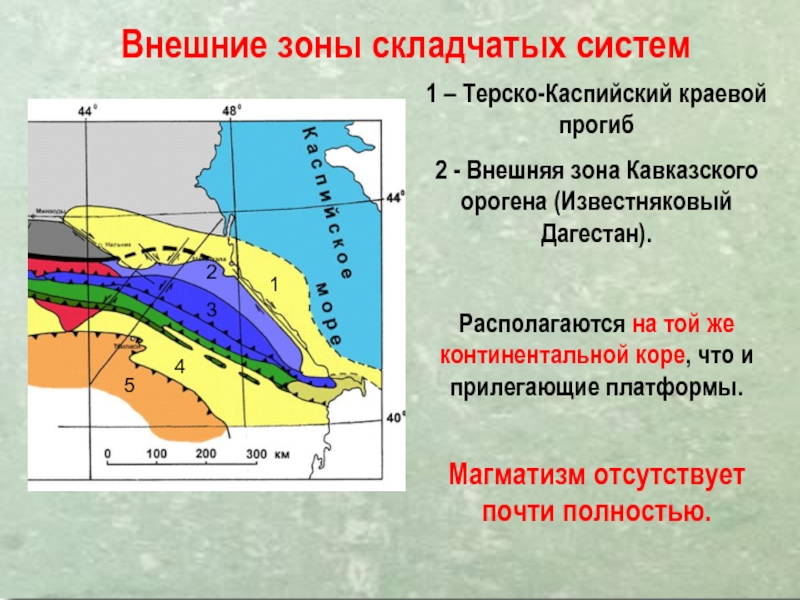

Слайд 45Внешние зоны складчатых систем

1

2

3

4

5

1 – Терско-Каспийский краевой прогиб

2 - Внешняя

зона Кавказского орогена (Известняковый Дагестан).

Располагаются на той же континентальной коре,

что и прилегающие платформы.

Магматизм отсутствует почти полностью.

Слайд 46Осадочный комплекс – карбонатные, песчано-глинистые и эвапоритовые породы, отвечающие образованиям

внешнего шельфа и континентального склона.

Известняковый Дагестан

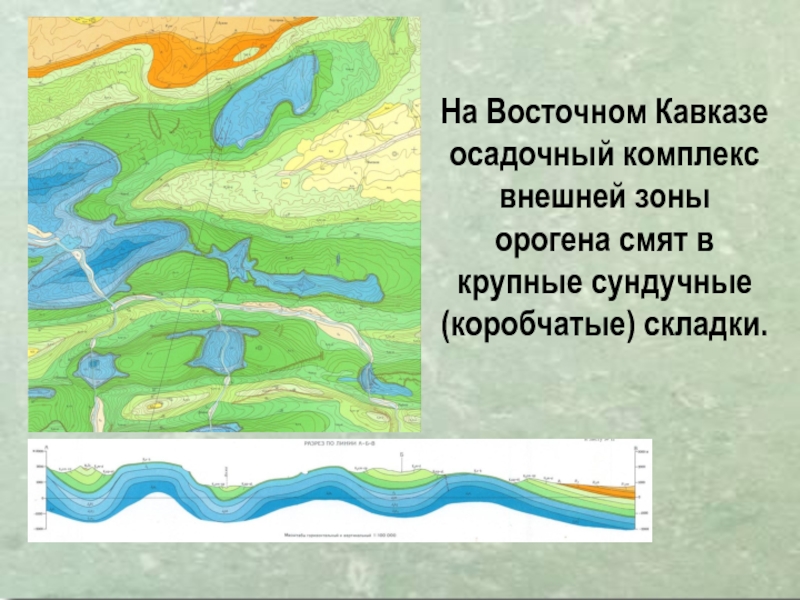

Слайд 47На Восточном Кавказе осадочный комплекс внешней зоны орогена смят в

крупные сундучные (коробчатые) складки.

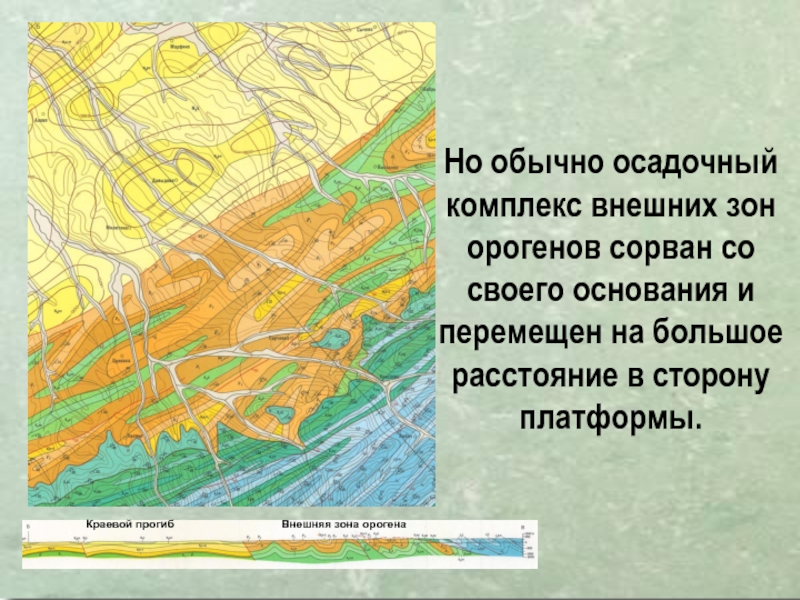

Слайд 48Но обычно осадочный комплекс внешних зон орогенов сорван со своего

основания и перемещен на большое расстояние в сторону платформы.

Краевой прогиб

Внешняя

зона орогена

Слайд 49Внутренние зоны орогенов.

Строение отличается большой разнородностью и разнообразием. Наиболее характерный

элемент – офиолитовые покровы.

Происхождение офиолитов различное: спрединговые зоны срединно-океанских хребтов,

спрединговые зоны окраинных морей, основания островных дуг.

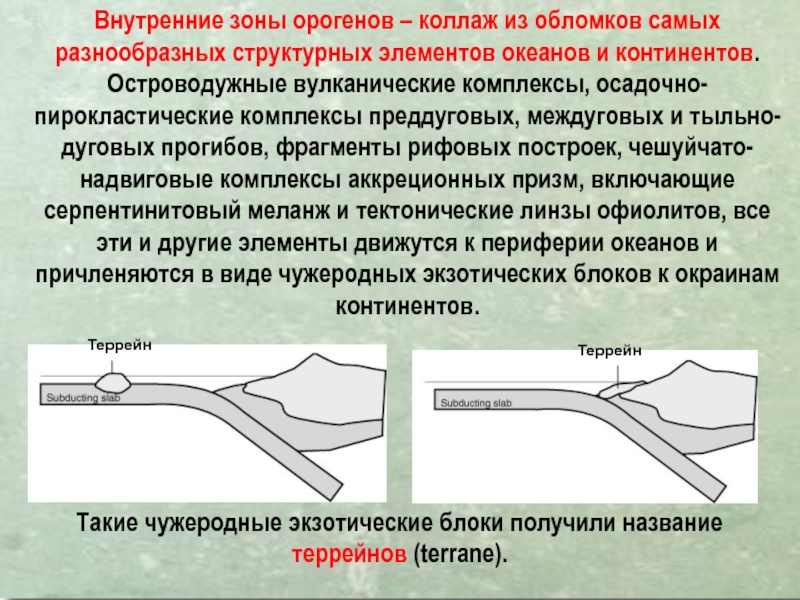

Слайд 50Внутренние зоны орогенов – коллаж из обломков самых разнообразных структурных

элементов океанов и континентов. Островодужные вулканические комплексы, осадочно-пирокластические комплексы преддуговых,

междуговых и тыльно-дуговых прогибов, фрагменты рифовых построек, чешуйчато-надвиговые комплексы аккреционных призм, включающие серпентинитовый меланж и тектонические линзы офиолитов, все эти и другие элементы движутся к периферии океанов и причленяются в виде чужеродных экзотических блоков к окраинам континентов.

Террейн

Террейн

Такие чужеродные экзотические блоки получили название террейнов (terrane).

Слайд 51Палеозойские и мезозойские террейны Северной и Южной Америк

Слайд 52Современные террейны между Австралийской и Евразийской плитами

История формирования многих

складчатых поясов – последовательное причаливание (аккреция) к краю континента все

новых террейнов.

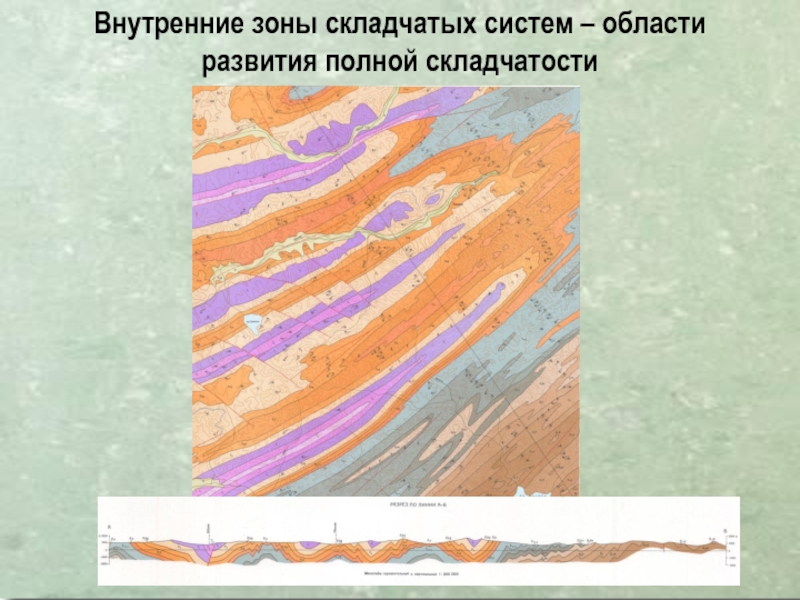

Слайд 53Внутренние зоны складчатых систем – области развития полной складчатости

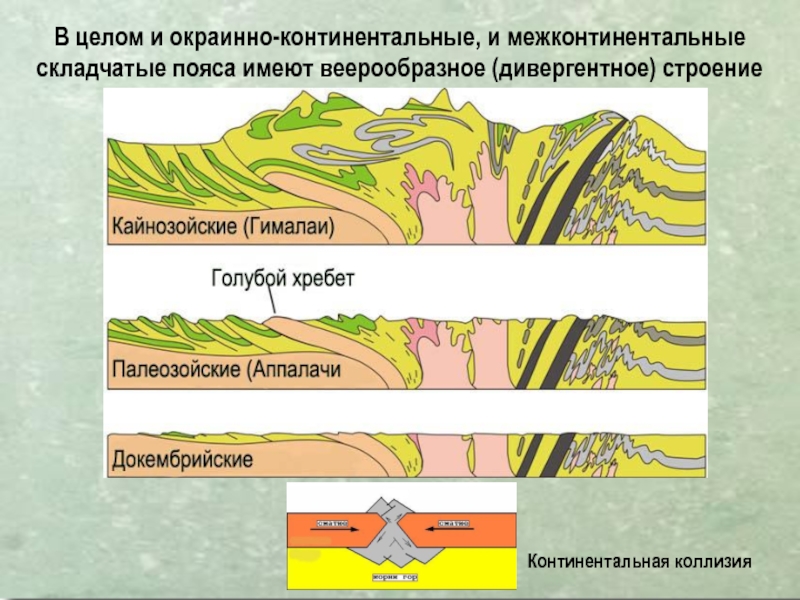

Слайд 54В целом и окраинно-континентальные, и межконтинентальные складчатые пояса имеют веерообразное

(дивергентное) строение

Континентальная коллизия

Слайд 55Межгорные впадины

Пространство между горно-складчатыми системами, изначально принадлежащее микроконтинентам, заполняется на

орогенном этапе молассами.

Слайд 56Содержание лекции

Главные структуры континентов: древние и молодые платформы, орогенные пояса

Складчатые

(орогенные) пояса континентов Земли

Эпохи орогенеза

Внутреннее строение орогенных поясов

Границы складчатых систем

и прилегающих континентальных платформ

Развитие складчатого (орогенного) пояса

Континентальные платформы, их строение и развитие

Плиты платформ и их строение

Формационные ряды и стадии развития платформ

Вторичные эпиплатформенные орогены

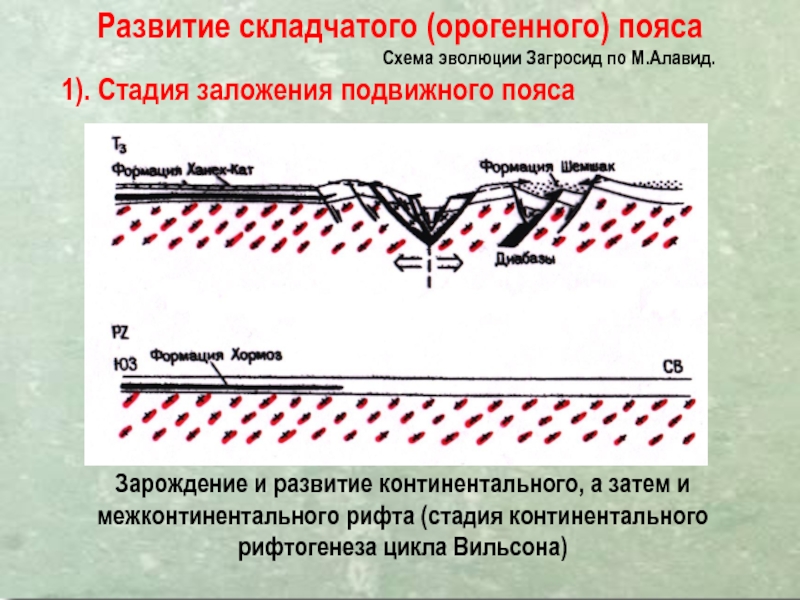

Слайд 57Развитие складчатого (орогенного) пояса

Схема эволюции Загросид по М.Алавид.

Зарождение и развитие

континентального, а затем и межконтинентального рифта (стадия континентального рифтогенеза цикла

Вильсона)

1). Стадия заложения подвижного пояса

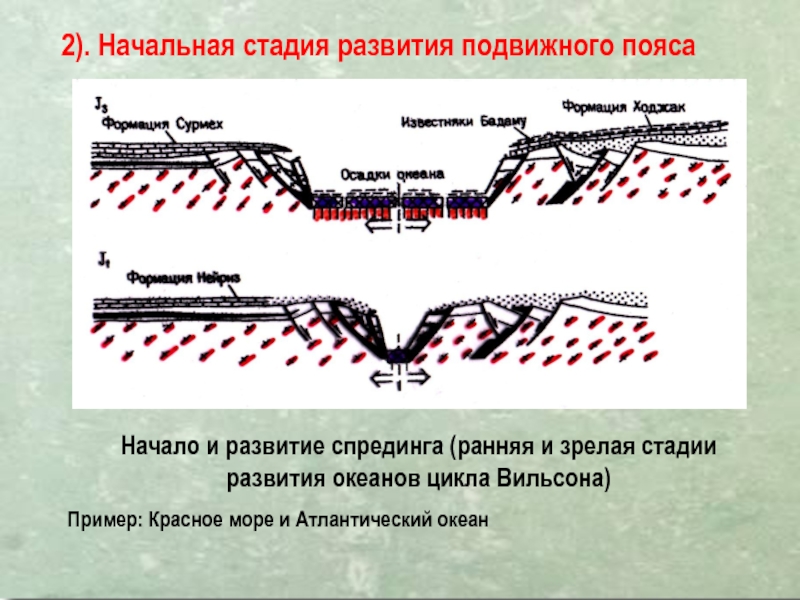

Слайд 58Начало и развитие спрединга (ранняя и зрелая стадии развития океанов

цикла Вильсона)

2). Начальная стадия развития подвижного пояса

Пример: Красное море и

Атлантический океан

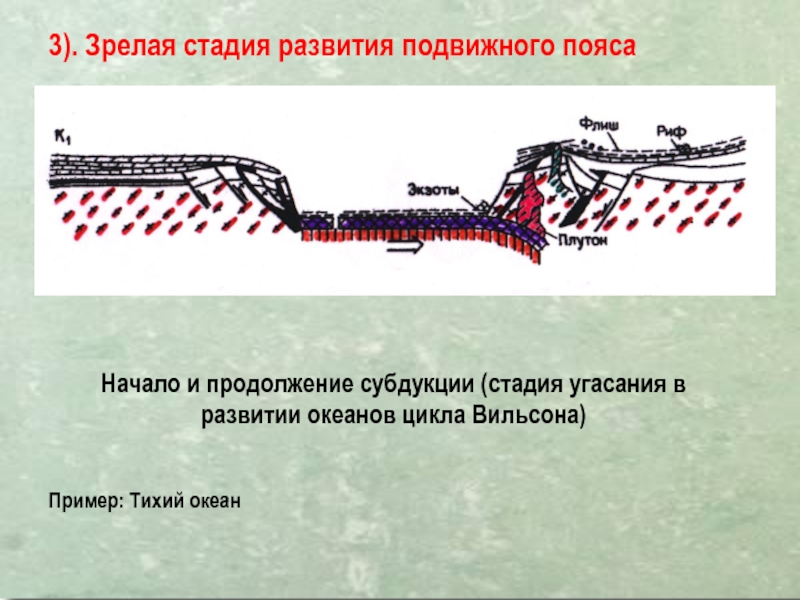

Слайд 59Начало и продолжение субдукции (стадия угасания в развитии океанов цикла

Вильсона)

3). Зрелая стадия развития подвижного пояса

Пример: Тихий океан

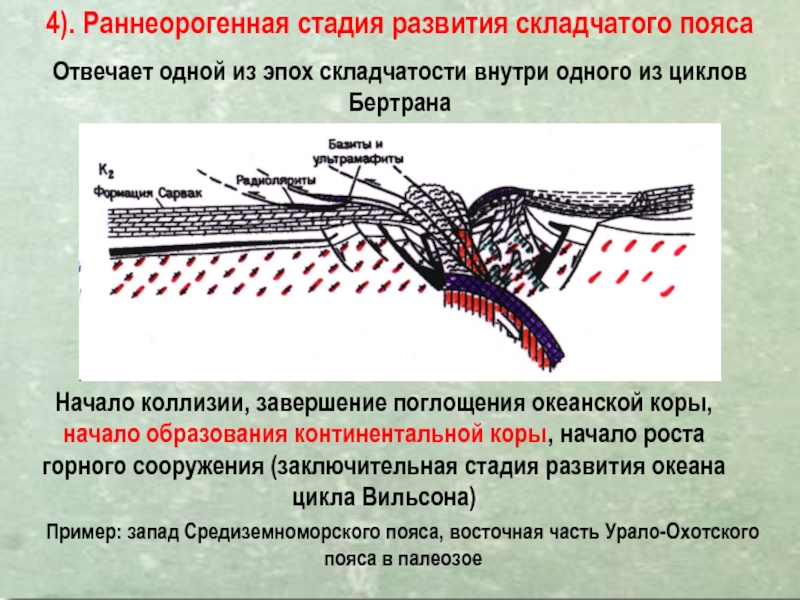

Слайд 60Начало коллизии, завершение поглощения океанской коры, начало образования континентальной коры,

начало роста горного сооружения (заключительная стадия развития океана цикла Вильсона)

4).

Раннеорогенная стадия развития складчатого пояса

Отвечает одной из эпох складчатости внутри одного из циклов Бертрана

Пример: запад Средиземноморского пояса, восточная часть Урало-Охотского пояса в палеозое

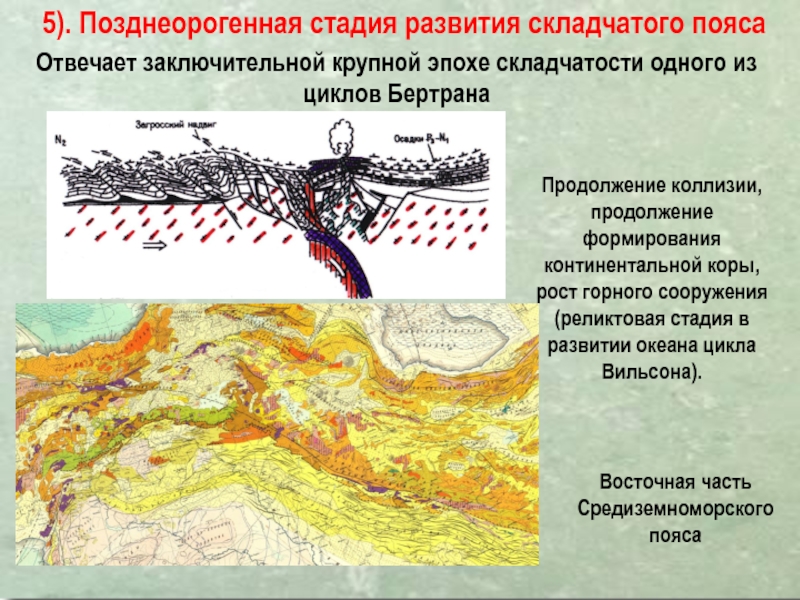

Слайд 61Продолжение коллизии, продолжение формирования континентальной коры, рост горного сооружения (реликтовая

стадия в развитии океана цикла Вильсона).

5). Позднеорогенная стадия развития складчатого

пояса

Отвечает заключительной крупной эпохе складчатости одного из циклов Бертрана

Восточная часть Средиземноморского пояса

Слайд 62После окончания активного орогенного развития складчатых поясов начинается постепенное денудационное

срезание и выравнивание их горного рельефа.

Происходит уменьшение толщины континентальной коры

до 35 км.

И на этом выровненном складчатом, метаморфизованном основании (фундаменте) начинается накопление континентального и мелководно-морского осадочного чехла.

Происходит смена орогенного режима развития литосферы континентов более спокойным – платформенным.

Слайд 63Содержание лекции

Главные структуры континентов: древние и молодые платформы, орогенные пояса

Складчатые

(орогенные) пояса континентов Земли

Эпохи орогенеза

Внутреннее строение орогенных поясов

Границы складчатых систем

и прилегающих континентальных платформ

Развитие складчатого (орогенного) пояса

Континентальные платформы, их строение и развитие

Плиты платформ и их строение

Формационные ряды и стадии развития платформ

Вторичные эпиплатформенные орогены

Слайд 64Изометричные, полигональные блоки платформ занимают большую часть континентов.

Они сложены

типичной континентальной корой толщиной 35-45 км.

Средняя толщина литосферы 200 км

(иногда достигает 300 км).

Слайд 65Восточно-Европейская платформа.

Восточно-Европейская равнина.

Рельеф платформ выровненный: низменности, равнины

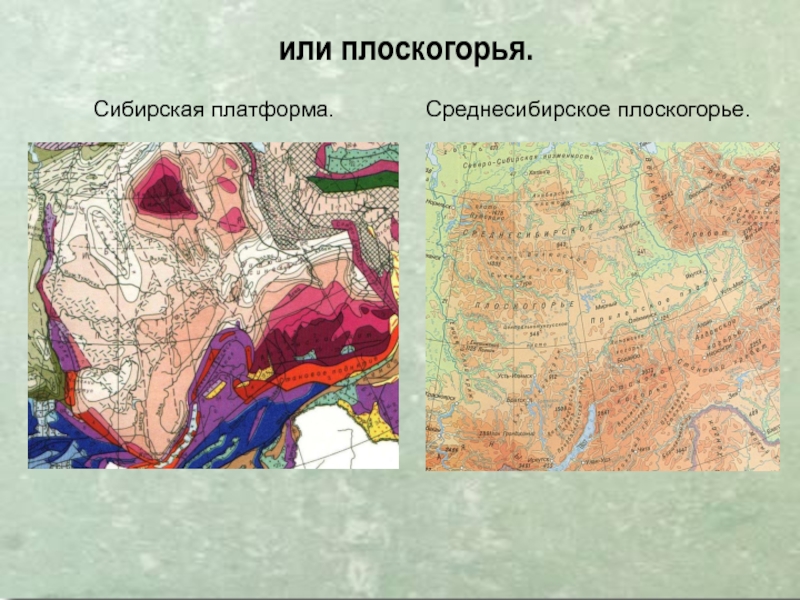

Слайд 66Сибирская платформа.

Среднесибирское плоскогорье.

или плоскогорья.

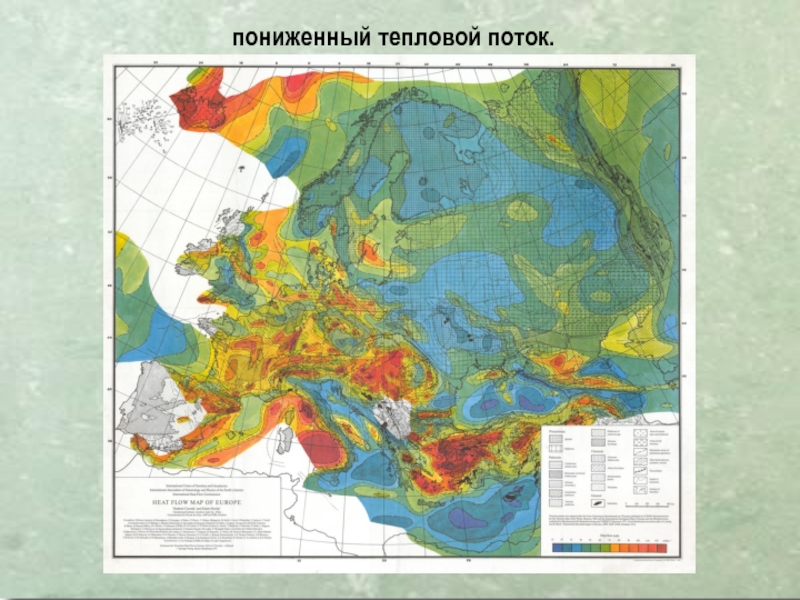

Слайд 67Платформы – наиболее устойчивые и спокойные части континентов.

Для них характерны:

низкая

скорость современных вертикальных движений,

Платформы возникают на месте существовавших ранее складчатых

поясов путём последовательного их развития и превращения из участка земной коры высокой подвижности в кору тектонически стабильную.

Слайд 68слабая сейсмичность и отсутствие вулканической деятельности,

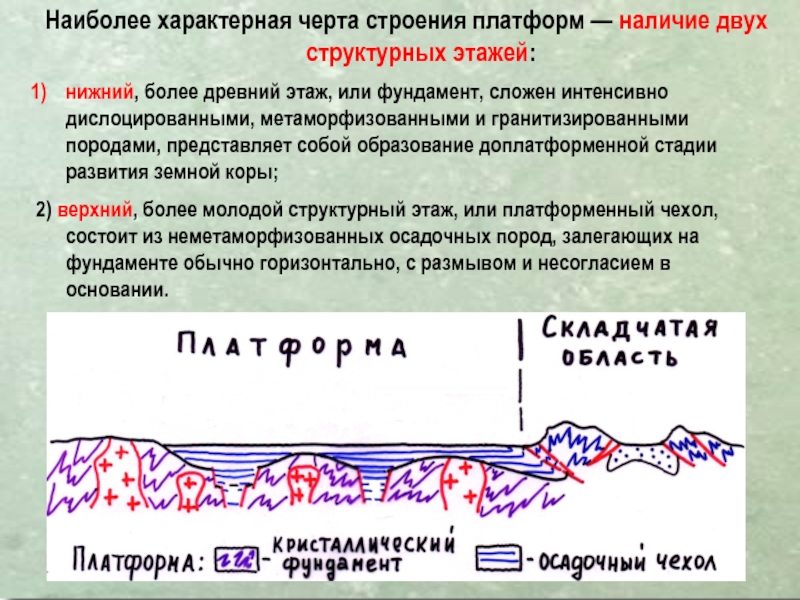

Слайд 70Наиболее характерная черта строения платформ — наличие двух структурных этажей:

нижний, более древний этаж, или фундамент, сложен интенсивно дислоцированными, метаморфизованными

и гранитизированными породами, представляет собой образование доплатформенной стадии развития земной коры;

2) верхний, более молодой структурный этаж, или платформенный чехол, состоит из неметаморфизованных осадочных пород, залегающих на фундаменте обычно горизонтально, с размывом и несогласием в основании.

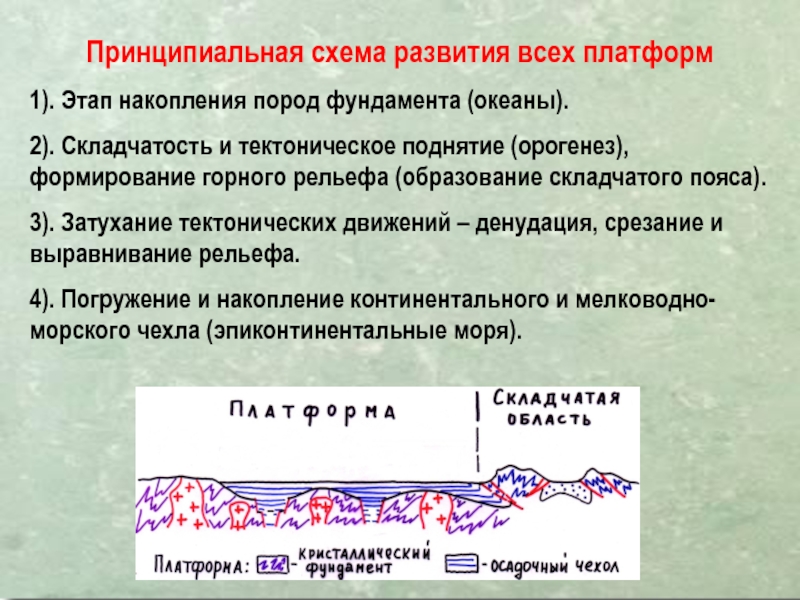

Слайд 71Принципиальная схема развития всех платформ

1). Этап накопления пород фундамента (океаны).

2).

Складчатость и тектоническое поднятие (орогенез), формирование горного рельефа (образование складчатого

пояса).

3). Затухание тектонических движений – денудация, срезание и выравнивание рельефа.

4). Погружение и накопление континентального и мелководно-морского чехла (эпиконтинентальные моря).

Слайд 72Переход отдельных частей литосферы из орогенной стадии в платформенную происходил

в различное время истории Земли. Время образования складчатого фундамента платформ

определяет их геологический возраст.

По возрасту фундамента различают платформы древние и молодые.

Слайд 73Древние платформы (кратоны)

Платформы с докембрийским фундаментом, преимущественно архей-раннепротерозойским (AR –

PR1).

Верхнепротерозойские (PR2) образования (байкалиды) участвуют в строении фундамента только Южно-Американской

и Африканской платформ.

Породы фундамента, как правило, глубоко метаморфизованы, главную роль среди них играют гнейсы, кристаллические сланцы и граниты. Поэтому такой фундамент называют гранитогнейсовым или кристаллическим.

Слайд 74Древние платформы образуют две основные группы: северную (лавразийскую) и южную

(гондванскую)

Лавразийская группа: Северо-Американская, Восточно-Европейская и Сибирская платформы.

Гондванская группа: Южно-Американская, Африкано-Аравийская,

Индостанская, Австралийская и Антарктическая платформы.

Промежуточное положение занимают Китайско-Корейская и Южно-Китайская платформы.

Все – продукты деструкции Пангеи 2 (Родинии) в позднем протерозое (рифее).

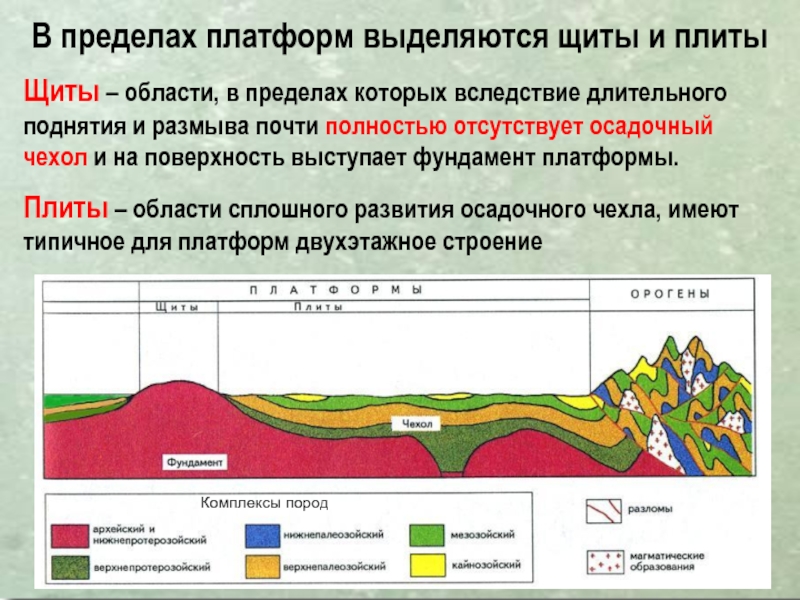

Слайд 75В пределах платформ выделяются щиты и плиты

Щиты – области, в

пределах которых вследствие длительного поднятия и размыва почти полностью отсутствует

осадочный чехол и на поверхность выступает фундамент платформы.

Плиты – области сплошного развития осадочного чехла, имеют типичное для платформ двухэтажное строение

Комплексы пород

Слайд 76Щиты и плиты на тектонической карте Мира

Слайд 77Содержание лекции

Главные структуры континентов: древние и молодые платформы, орогенные пояса

Складчатые

(орогенные) пояса континентов Земли

Эпохи орогенеза

Внутреннее строение орогенных поясов

Границы складчатых систем

и прилегающих континентальных платформ

Развитие складчатого (орогенного) пояса

Континентальные платформы, их строение и развитие

Плиты платформ и их строение

Формационные ряды и стадии развития платформ

Вторичные эпиплатформенные орогены

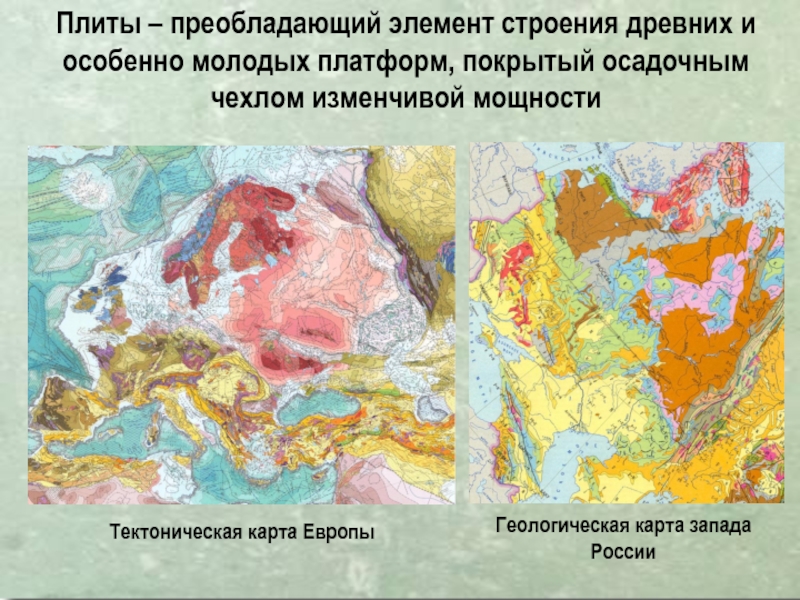

Слайд 78Плиты – преобладающий элемент строения древних и особенно молодых платформ,

покрытый осадочным чехлом изменчивой мощности

Тектоническая карта Европы

Геологическая карта запада России

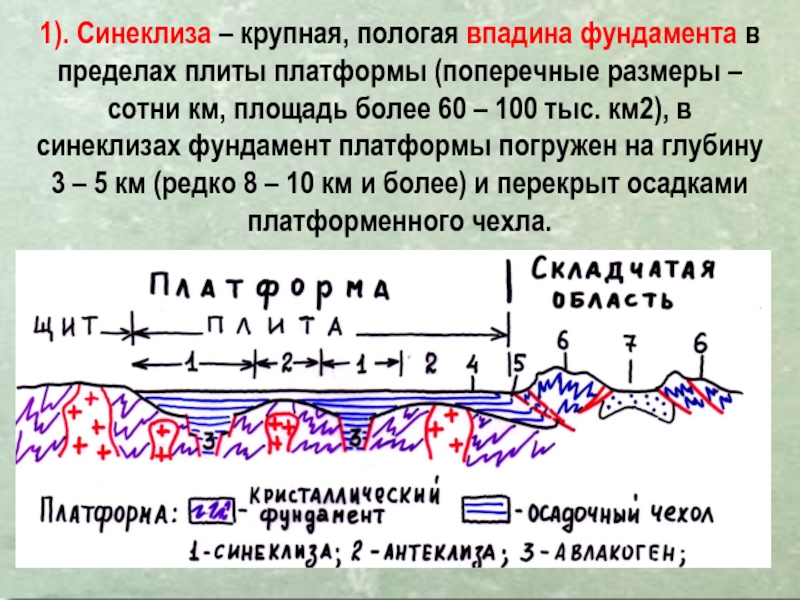

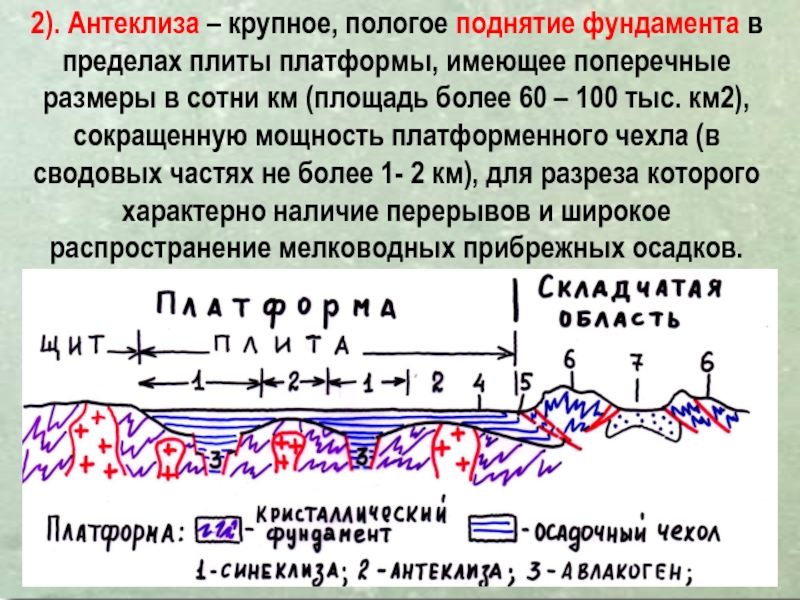

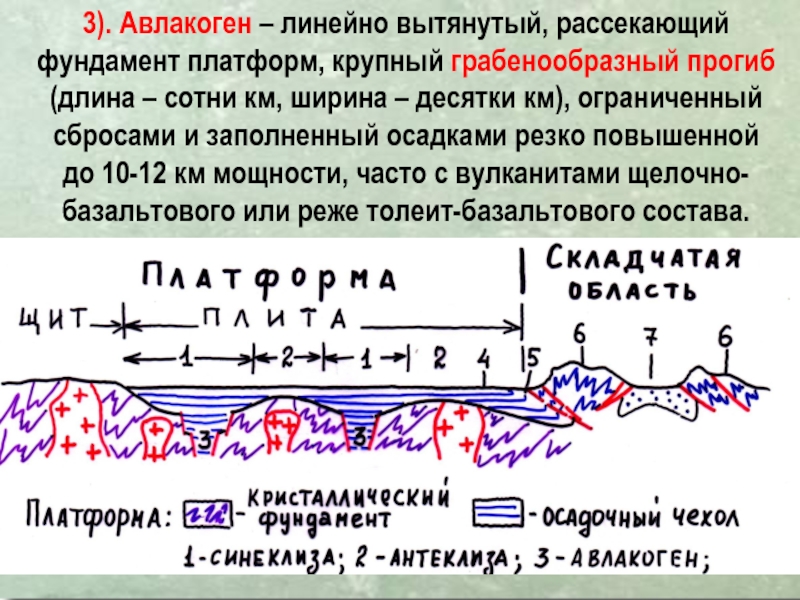

Слайд 79В пределах плит различают следующие структурные элементы: синеклизы, антеклизы и

авлакогены

Слайд 801). Синеклиза – крупная, пологая впадина фундамента в пределах плиты

платформы (поперечные размеры – сотни км, площадь более 60 –

100 тыс. км2), в синеклизах фундамент платформы погружен на глубину 3 – 5 км (редко 8 – 10 км и более) и перекрыт осадками платформенного чехла.

Слайд 812). Антеклиза – крупное, пологое поднятие фундамента в пределах плиты

платформы, имеющее поперечные размеры в сотни км (площадь более 60

– 100 тыс. км2), сокращенную мощность платформенного чехла (в сводовых частях не более 1- 2 км), для разреза которого характерно наличие перерывов и широкое распространение мелководных прибрежных осадков.

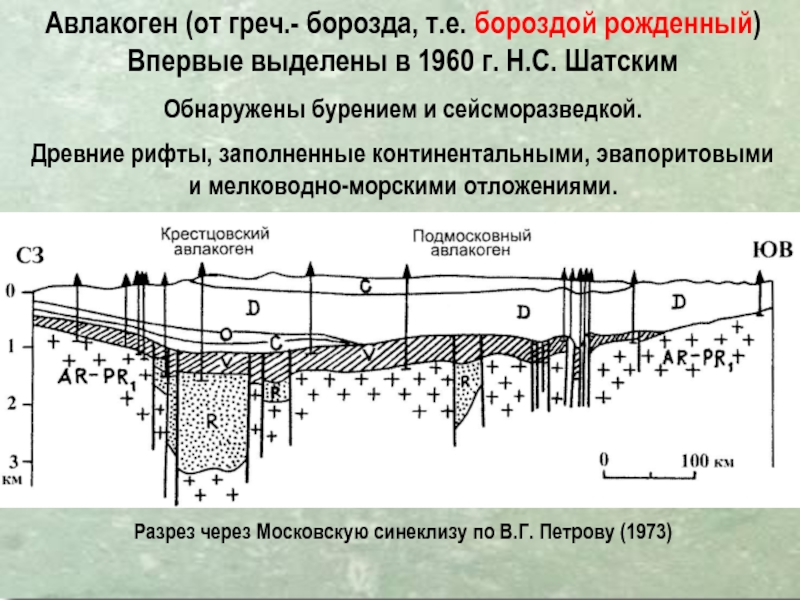

Слайд 823). Авлакоген – линейно вытянутый, рассекающий фундамент платформ, крупный грабенообразный

прогиб (длина – сотни км, ширина – десятки км), ограниченный

сбросами и заполненный осадками резко повышенной до 10-12 км мощности, часто с вулканитами щелочно-базальтового или реже толеит-базальтового состава.

Слайд 83Разрез через Московскую синеклизу по В.Г. Петрову (1973)

Авлакоген (от греч.-

борозда, т.е. бороздой рожденный) Впервые выделены в 1960 г. Н.С.

Шатским

Обнаружены бурением и сейсморазведкой.

Древние рифты, заполненные континентальными, эвапоритовыми и мелководно-морскими отложениями.

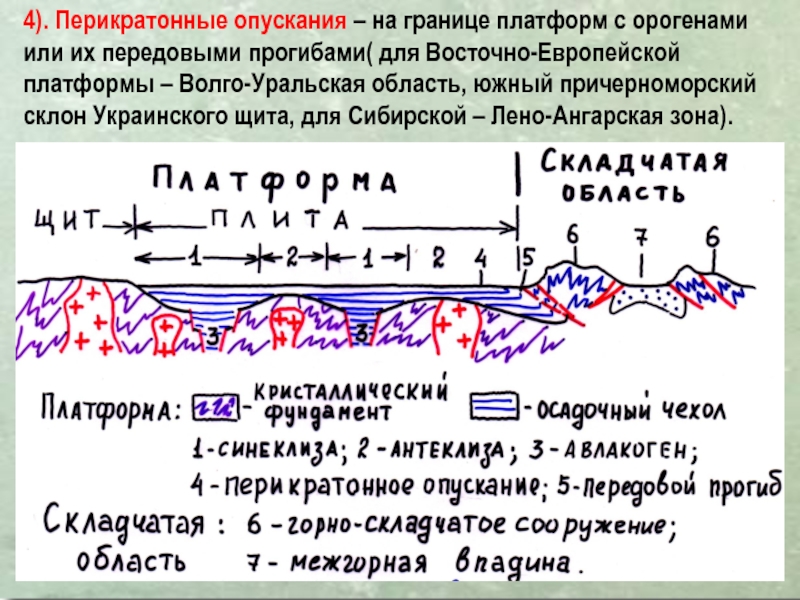

Слайд 844). Перикратонные опускания – на границе платформ с орогенами или

их передовыми прогибами( для Восточно-Европейской платформы – Волго-Уральская область, южный

причерноморский склон Украинского щита, для Сибирской – Лено-Ангарская зона).

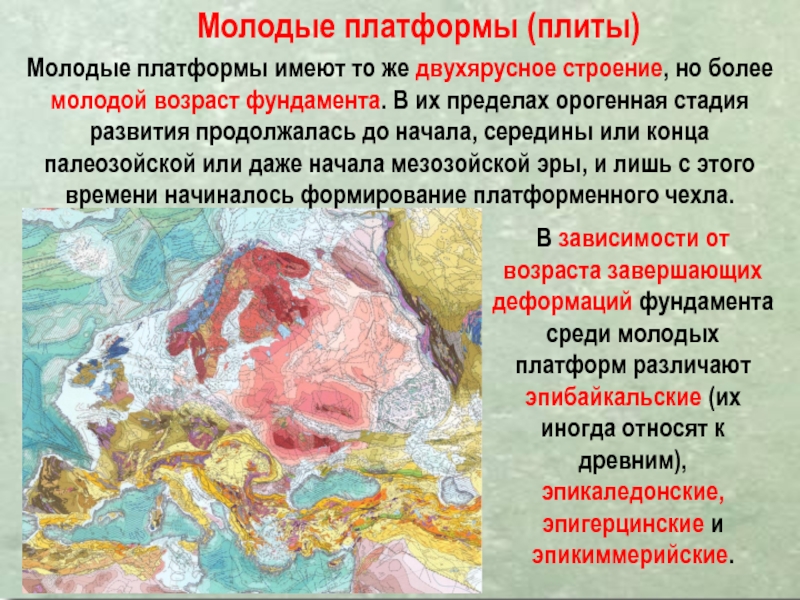

Слайд 85Молодые платформы (плиты)

Молодые платформы имеют то же двухярусное строение, но

более молодой возраст фундамента. В их пределах орогенная стадия развития

продолжалась до начала, середины или конца палеозойской или даже начала мезозойской эры, и лишь с этого времени начиналось формирование платформенного чехла.

В зависимости от возраста завершающих деформаций фундамента среди молодых платформ различают эпибайкальские (их иногда относят к древним), эпикаледонские, эпигерцинские и эпикиммерийские.

Слайд 86В фундаменте молодых платформ залегают умеренно дислоцированные и слабо метаморфизованные

осадочные и вулканогенные породы при подчинённом значении и даже отсутствии

гранитных интрузий. Такой фундамент называют складчатым основанием платформы.

К молодым платформам относятся равнинные территории Западной Сибири, Северного Казахстана, Туранской низменности, Предкавказья, Западной Европы и др.

Слайд 87Строение платформенного чехла Восточно-Европейской платформы

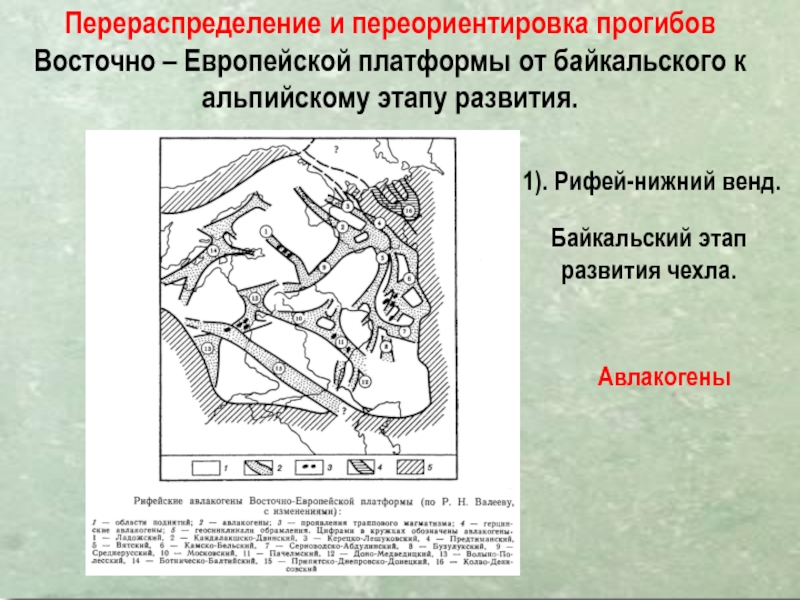

Слайд 88Перераспределение и переориентировка прогибов Восточно – Европейской платформы от байкальского

к альпийскому этапу развития.

1). Рифей-нижний венд.

Байкальский этап развития чехла.

Авлакогены

Слайд 892). Вендско-нижнедевонский комплекс

Каледонский этап развития.

Прогибы вдоль северного края платформы.

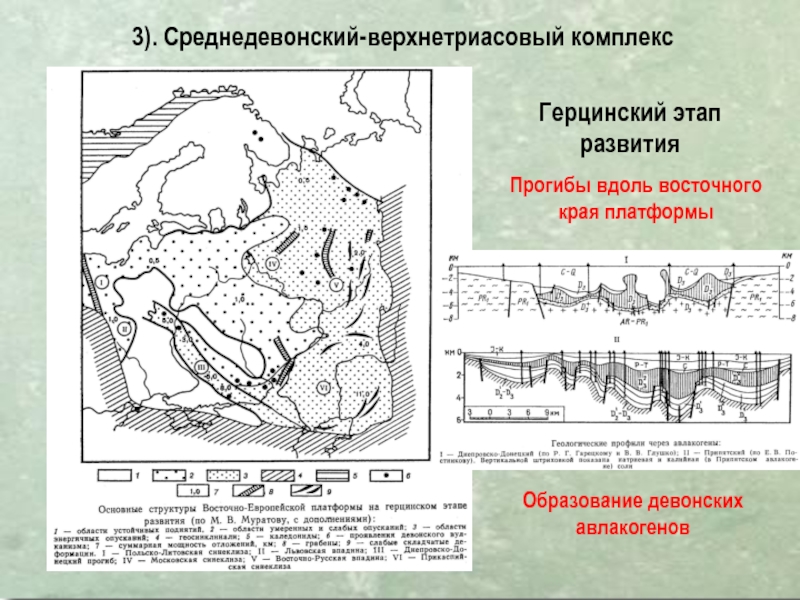

Слайд 903). Среднедевонский-верхнетриасовый комплекс

Герцинский этап развития

Прогибы вдоль восточного края платформы

Образование девонских

авлакогенов

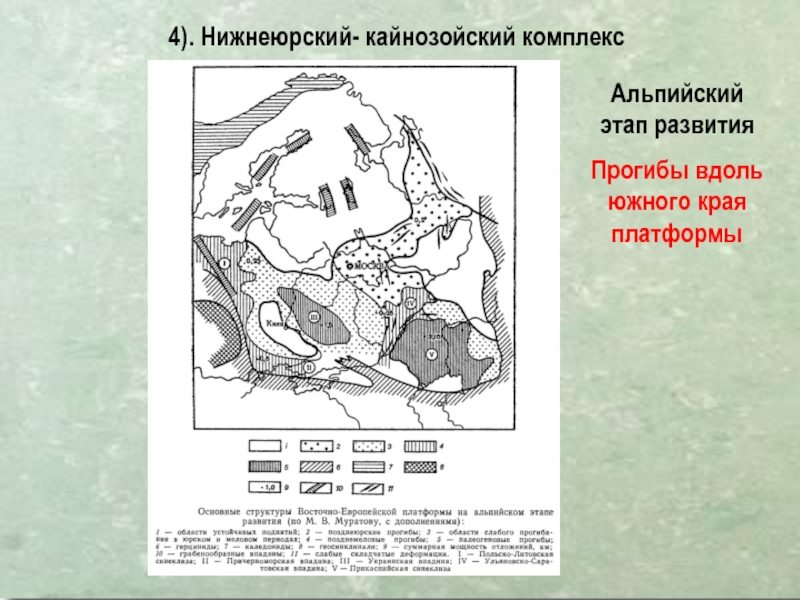

Слайд 914). Нижнеюрский- кайнозойский комплекс

Альпийский этап развития

Прогибы вдоль южного края платформы

Слайд 92Содержание лекции

Главные структуры континентов: древние и молодые платформы, орогенные пояса

Складчатые

(орогенные) пояса континентов Земли

Эпохи орогенеза

Внутреннее строение орогенных поясов

Границы складчатых систем

и прилегающих континентальных платформ

Развитие складчатого (орогенного) пояса

Континентальные платформы, их строение и развитие

Плиты платформ и их строение

Формационные ряды и стадии развития платформ

Вторичные эпиплатформенные орогены

Слайд 93Формационные ряды древних платформ

Выделяются этапы трансгрессий и регрессий в геологической

истории региона

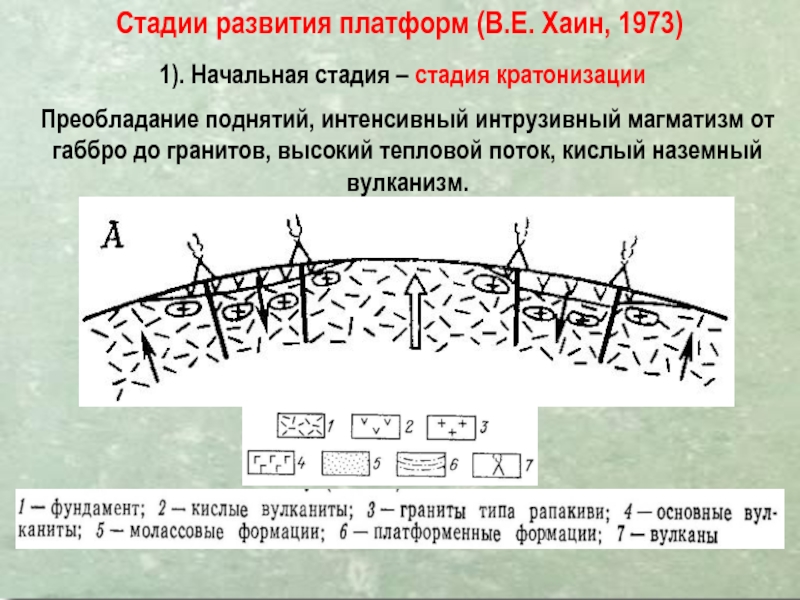

Слайд 94Стадии развития платформ (В.Е. Хаин, 1973)

1). Начальная стадия – стадия

кратонизации

Преобладание поднятий, интенсивный интрузивный магматизм от габбро до гранитов,

высокий тепловой поток, кислый наземный вулканизм.

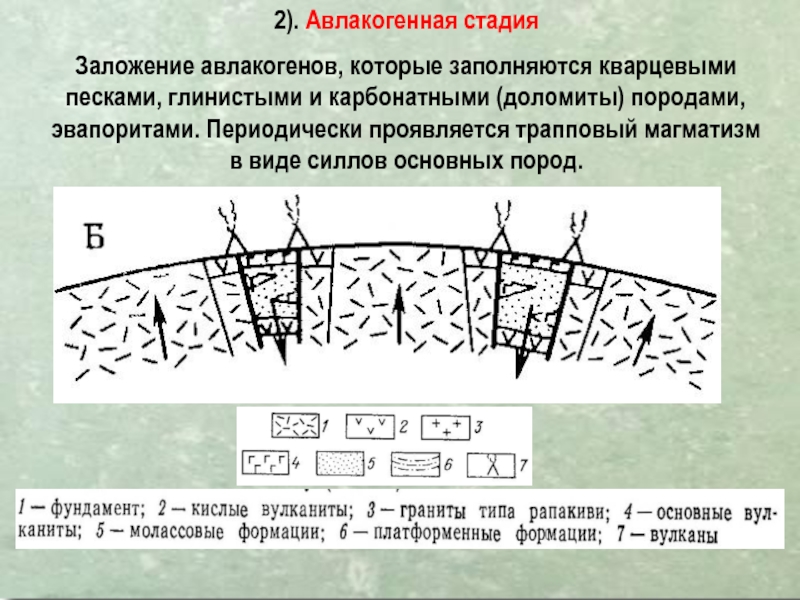

Слайд 952). Авлакогенная стадия

Заложение авлакогенов, которые заполняются кварцевыми песками, глинистыми и

карбонатными (доломиты) породами, эвапоритами. Периодически проявляется трапповый магматизм в виде

силлов основных пород.

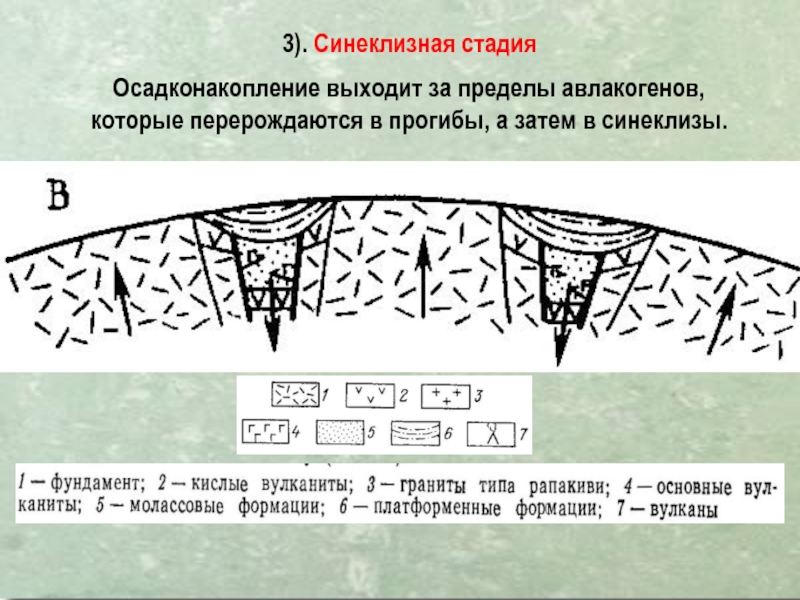

Слайд 963). Синеклизная стадия

Осадконакопление выходит за пределы авлакогенов, которые перерождаются в

прогибы, а затем в синеклизы.

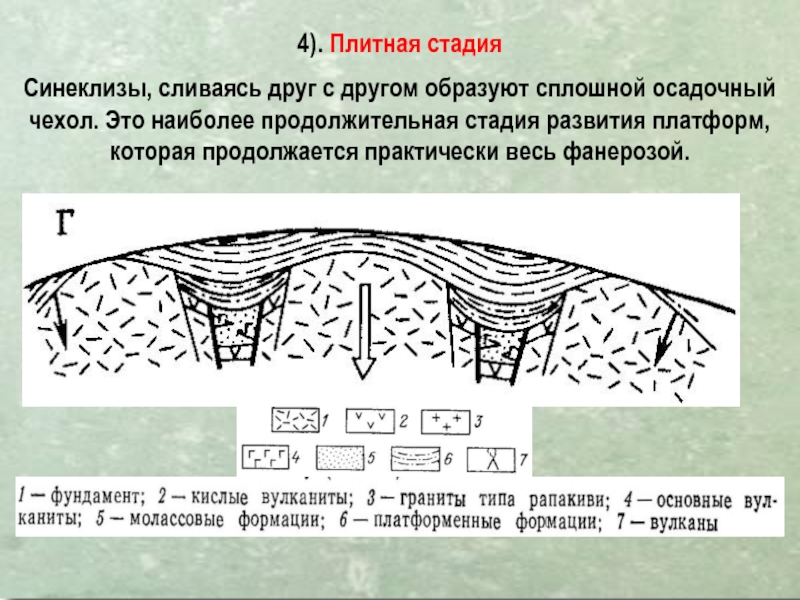

Слайд 974). Плитная стадия

Синеклизы, сливаясь друг с другом образуют сплошной осадочный

чехол. Это наиболее продолжительная стадия развития платформ, которая продолжается практически

весь фанерозой.

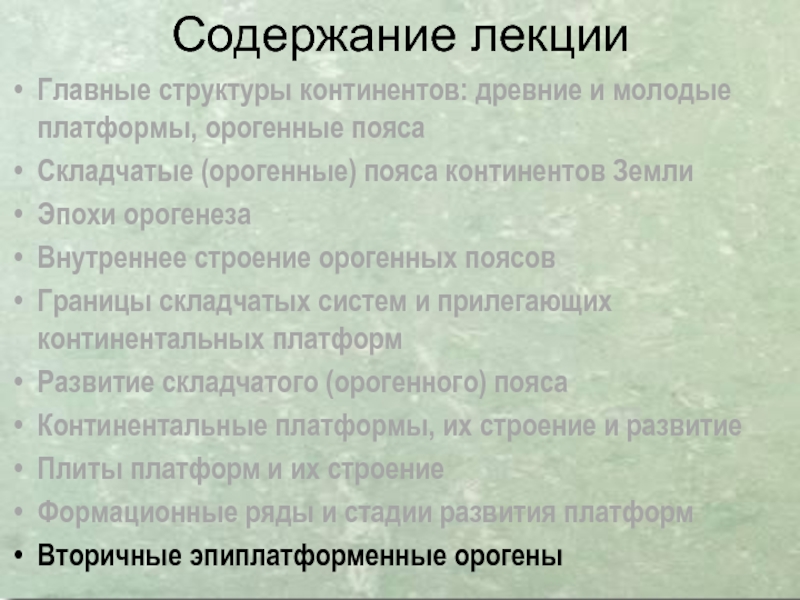

Слайд 98Содержание лекции

Главные структуры континентов: древние и молодые платформы, орогенные пояса

Складчатые

(орогенные) пояса континентов Земли

Эпохи орогенеза

Внутреннее строение орогенных поясов

Границы складчатых систем

и прилегающих континентальных платформ

Развитие складчатого (орогенного) пояса

Континентальные платформы, их строение и развитие

Плиты платформ и их строение

Формационные ряды и стадии развития платформ

Вторичные эпиплатформенные орогены

Слайд 99Вторичные эпиплатформенные орогены

Рельеф – чередование горных хребтов и межгорных впадин.

В

поперечном сечении имеют в целом сводово-блоковое строение.

Структура и рельеф Южного

Тянь-Шаня, возникшие в результате эпиплатформенного орогенеза. По Н.П. Костенко (1970)

1 – разломы; 2 – поверхности выравнивания; 3 – мегантиклинали и мегасинклинали; 4 – неогеновые и четвертичные породы, заполняющие впадины; 5 – донеогеновые породы

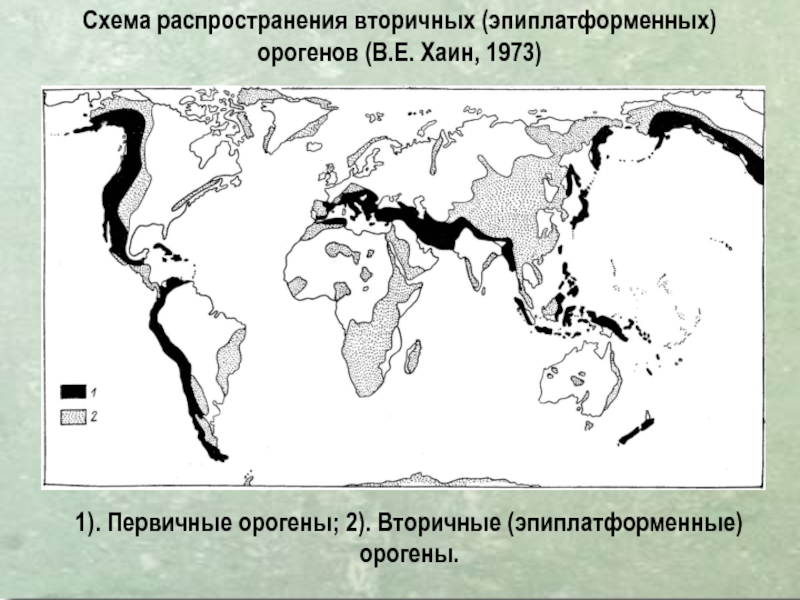

Слайд 100Схема распространения вторичных (эпиплатформенных) орогенов (В.Е. Хаин, 1973)

1). Первичные орогены;

2). Вторичные (эпиплатформенные) орогены.

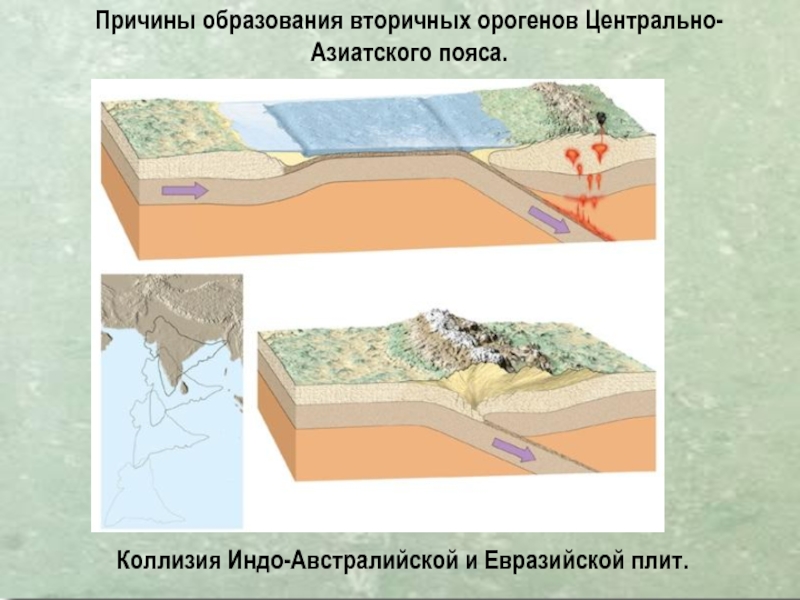

Слайд 101Причины образования вторичных орогенов Центрально-Азиатского пояса.

Коллизия Индо-Австралийской и Евразийской плит.

Слайд 102Заключение

Главными структурами континентов являются платформы и орогенные пояса

Сложно устроенные орогенные

пояса развиваются по циклам Вильсона, иногда двум и более, укладываясь

в эпохи орогенеза: байкальскую, каледонскую, герцинскую, киммерийскую, альпийскую

Континентальные платформы имеют фундамент и чехол, подразделяются на древние и молодые. На краях платформ развиваются трансгрессивные и регрессивные комплексы осадочных пород.

На континентальных платформах могут образовываться вторичные орогены

![Строение континентов: платформы и

складчатые пояса

Лекция 17

23 марта 2016 Диаграмма истории главных континентов [Rogers, 1996] Диаграмма истории главных континентов [Rogers, 1996]](/img/thumbs/e9cc96f3f7ab0c8198d87d9c4a761a48-800x.jpg)

![Строение континентов: платформы и

складчатые пояса

Лекция 17

23 марта 2016 Схема распространения рифейского внутриплитного магматизма в западной части суперконтинента Родиния (реконструкция Схема распространения рифейского внутриплитного магматизма в западной части суперконтинента Родиния (реконструкция из работы [Torsvik et al., 1996])](/img/thumbs/537fb63b2e7493b6fa561de1c9638aa4-800x.jpg)