Разделы презентаций

- Разное

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Геометрия

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

Тип Plathelminthes (Плоские черви)

Содержание

- 1. Тип Plathelminthes (Плоские черви)

- 2. Всего известно около 15 тыс. видов плоских

- 3. Бесполостные или паренхиматозные животные. Паренхима имеет мезодермальное

- 4. Покровы представлены:ресничный эпителий, тегумент.однослойный эпителий или клеточным

- 5. Пищеварительная представлена передней (рот, глотка) и средней

- 6. Нервная система – типа ортогонсостоит из парного

- 7. У свободноживущих плоских червей развиты светочувствительные глазки,

- 8. Выделительная система – протонефридии Выделительная система плоских червей представлена

- 9. Протонефридии эктодермального происхождения. звездчатыми клетками с «мерцательным

- 10. Кровеносной системы и органов дыхания нет. Органов

- 11. Половая система – все черви гермафродиты. Имеют половые железы

- 12. Развитие может быть прямым или с метаморфозом.

- 13. К типу Плоские черви относится девять классов,

- 14. Слайд 14

- 15. Раздел: Bilateria Подраздел: Protostomia Тип: Plathelminthes Класс: Turbellaria Отряд: Tricladida - ПланарииDendrocoelum lacteum – Молочно-белая планария

- 16. Класс ресничные черви Turbellaria Свободноживущие, морские, пресноводные,

- 17. Тело планарий уплощенное, овальное или удлиненное. На

- 18. Слайд 18

- 19. Слайд 19

- 20. В настоящее время выделяются два подкласса турбеллярий:

- 21. Подкласс Архоофоры (Archoophora)Это наиболее примитивные планарии, у

- 22. Отряд Бескишечные (Acoela). У них отсутствуют кишечник,

- 23. Отряд Многоветвистые (Polycladida). Кишечник многоветвистый, множественность половых

- 24. Отряд макростомиды Macrostomida Macrostomum и Microstomum lincare Отряд гнатостомудиды Gnathostomulida

- 25. Подкласс Неоофоры (Neoophora)Эволюционно продвинутая группа планарий, перешедших

- 26. Отряд Трехветвистые (Tricladida) — самый многочисленный по

- 27. Молочно белая планария - Dendrocoelum lacteum Темная планария - Polycelis nigraБурая планария - Planaria torvu

- 28. Отряд прямокишечные Phabdocoela или Neorhabdocoela. Mesosfoma ehrenbergii (Эренберга).Отряд темноцефалы Themnocephalida. Отряд удонеллиды Udonellida.

- 29. Отряд Прямокишечные (Rhabdocoela) — мелкие формы, встречающиеся

- 30. Слайд 30

- 31. Слайд 31

- 32. Тело покрыто однослойным мерцательным эпителием - называется погруженный эпителий.

- 33. Слайд 33

- 34. Мелкие планарии плавают при помощи ресничного эпителия,

- 35. Кожно-мускульный мешок ресничных червей характеризуется наличием ресничного

- 36. Специфической особенностью эпителиальных клеток планарий является наличие

- 37. Слайд 37

- 38. Слайд 38

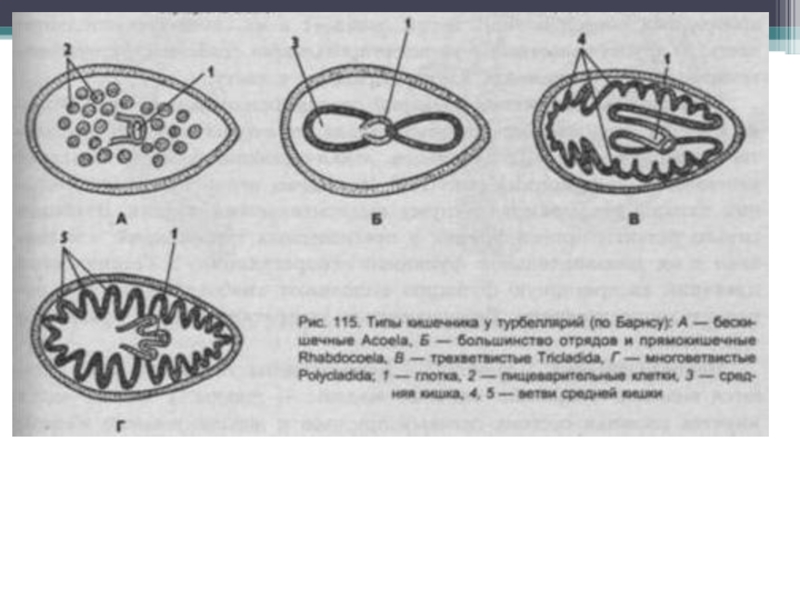

- 39. Пищеварительная система планарий очень разнообразна в пределах

- 40. У отряда бескишечных планарий (Acoela) имеется рот

- 41. Оформленный и довольно сложный кишечник у многоветвистых

- 42. В отряде трехветвистых планарий (Tricladida) от глотки,

- 43. У планарий с оформленным кишечником большую роль

- 44. Слайд 44

- 45. Слайд 45

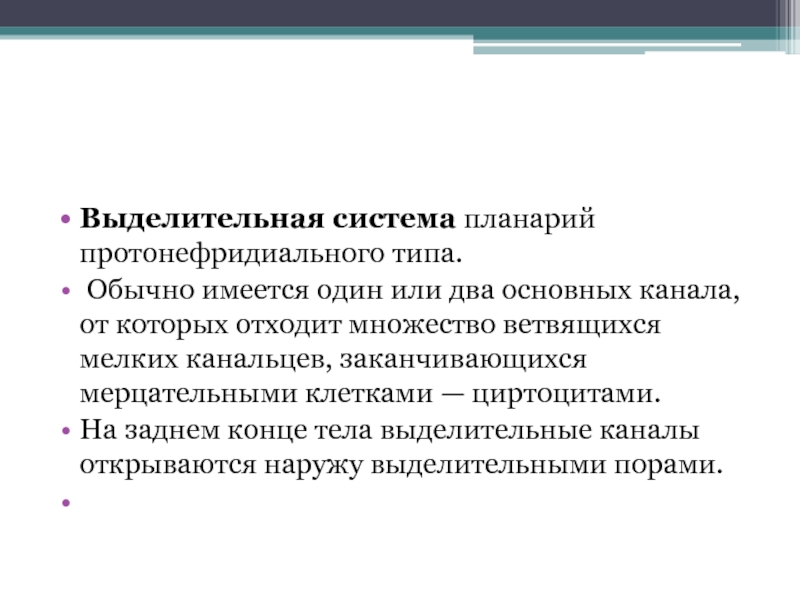

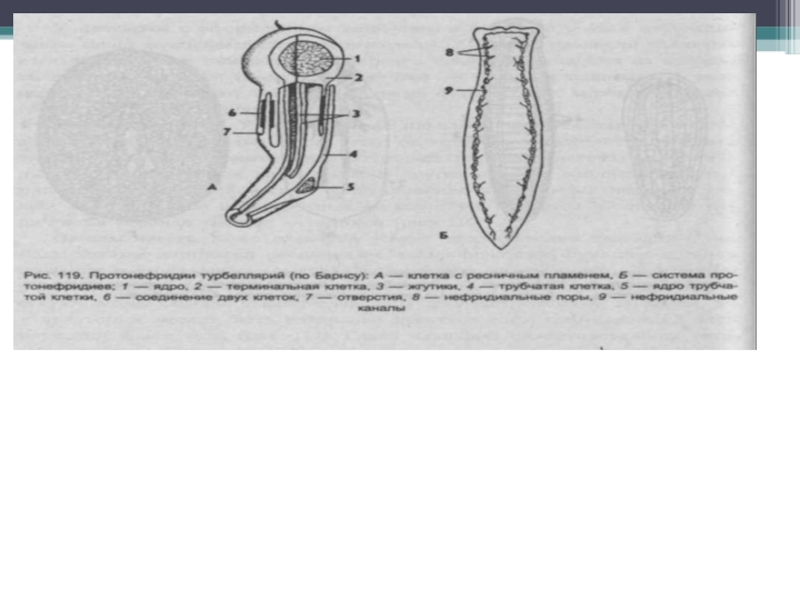

- 46. Выделительная система планарий протонефридиального типа. Обычно имеется

- 47. Слайд 47

- 48. Наиболее сильно развиты протонефридии у пресноводных турбеллярий,

- 49. Нервная система. У бескишечных планарий имеется парный

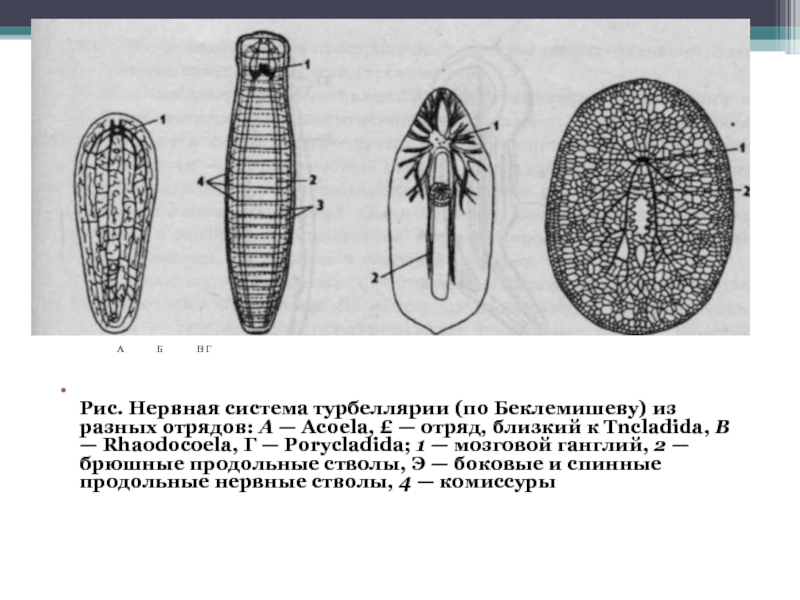

- 50. Рис. Нервная система турбеллярии (по Беклемишеву)

- 51. Слайд 51

- 52. Органы чувств. Кожа планарий усеяна чувствующими клетками

- 53. Глаза планарий инвертированного типа (обращенные). Пигментный бокал

- 54. Рис 117. Планария-многоглазкэ Polycoells cornula

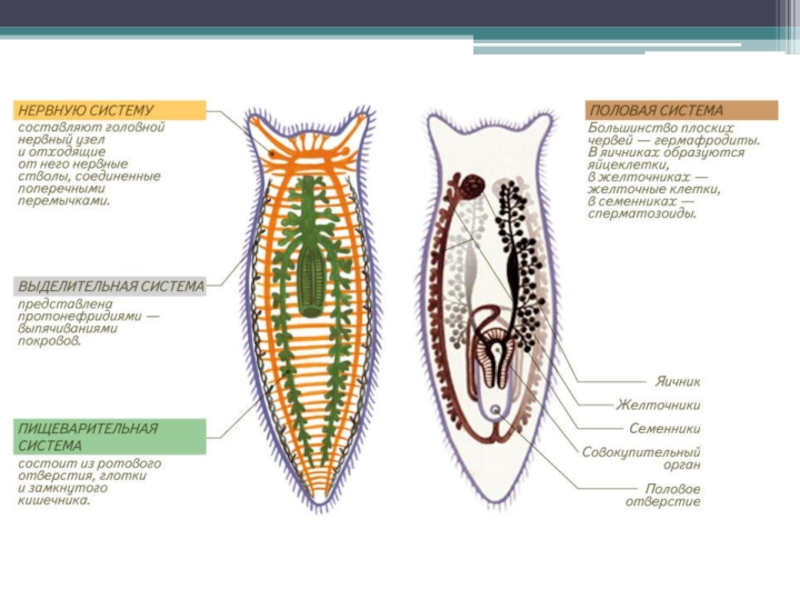

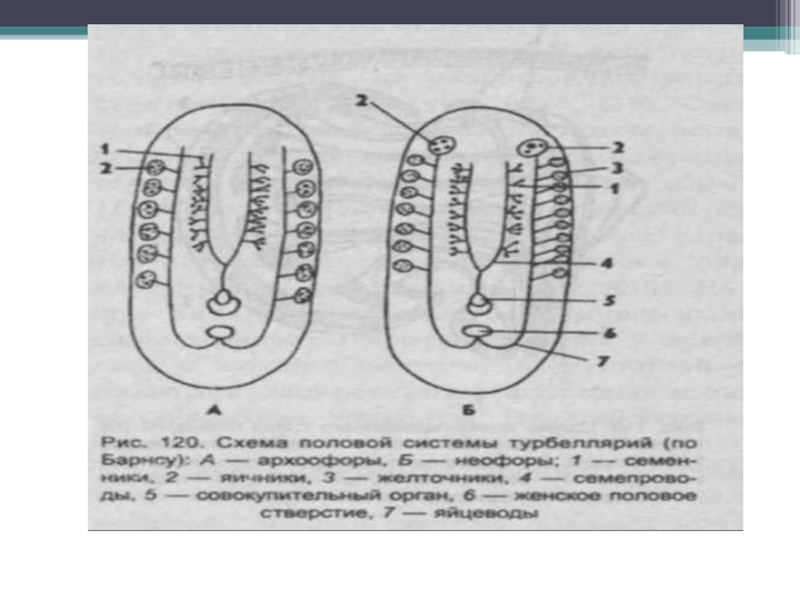

- 55. Половая система. Планарии — гермафродиты. В каждой

- 56. Слайд 56

- 57. Мужская система представлена двумя семенниками, состоящими из

- 58. Женская половая система представлена парными яичниками и

- 59. Яйцеводы впадают во влагалище, открывающееся половым отверстием

- 60. Оплодотворенная яйцеклетка вместе с группой желточных клеток

- 61. Наиболее примитивное состояние половой системы у бескишечных

- 62. Размножение, развитие. Развитие у некоторых морских турбеллярий

- 63. Слайд 63

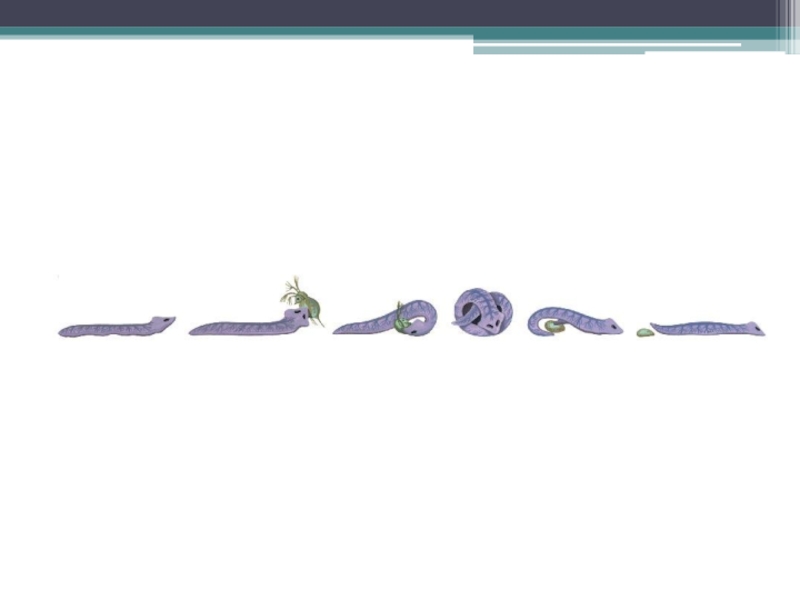

- 64. У большинства видов развитие прямое. Встречаются виды

- 65. Слайд 65

- 66. Происхождение турбеллярий.Турбеллярии — наиболее примитивная группа плоских

- 67. По гипотезе Ланга, к самым примитивным турбелляриям

- 68. гипотеза происхождения турбеллярий была предложена Граффом, а

- 69. Наиболее аргументирована гипотеза происхождения турбеллярий от фагоцителлоподобных

- 70. У высших планарий в мезодерме формируется и

- 71. Согласно этой системе взглядов, гребневики и поликладиды

- 72. Особняком стоит гипотеза Хаджи о происхождении турбеллярий

- 73. Поэтому наиболее аргументированной гипотезой происхождения турбеллярий в

- 74. Скачать презентанцию

Всего известно около 15 тыс. видов плоских червей. Часть видов плоских червей — свободно-живущие, но большинство — паразиты животных.Плоские черви трехслойные (экто-, эндо-, мезо-), билатеральные организмы Форма тела уплощенная листовидная. Тело

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Тип Plathelminthes (Плоские черви).

Общая характеристика типа. система и Экологическое разнообразие

группы. Состав типа: Turbellaria, Monogenoidea, Cestoda, Cestodaria, Trematoda, Aspidogastrea.

TurbellariaСлайд 2Всего известно около 15 тыс. видов плоских червей. Часть видов

плоских червей — свободно-живущие, но большинство — паразиты животных.

Плоские черви

трехслойные (экто-, эндо-, мезо-), билатеральные организмы Форма тела уплощенная листовидная. Тело сплюснуто в спинно-брюшном направлении.

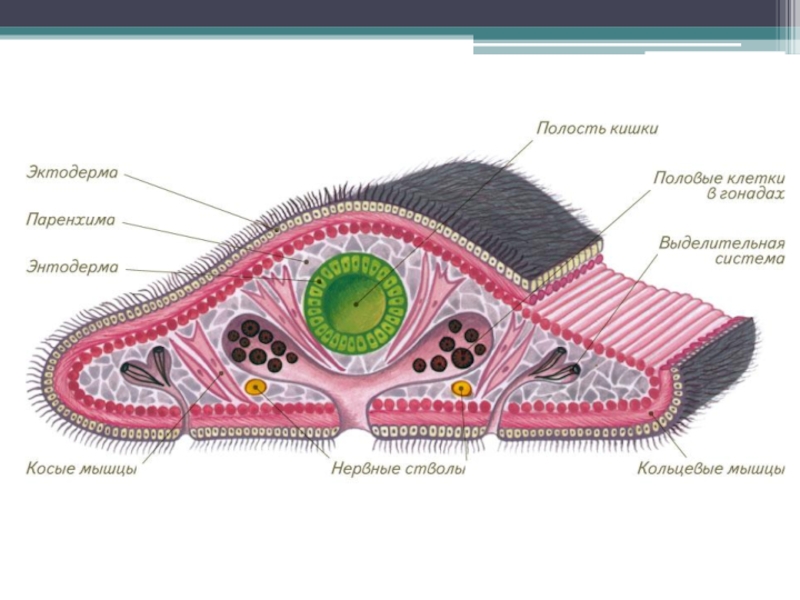

Слайд 3Бесполостные или паренхиматозные животные. Паренхима имеет мезодермальное происхождение и заполняет

пространство между органами.

Функции: опорную, запаса питательных веществ, важную роль

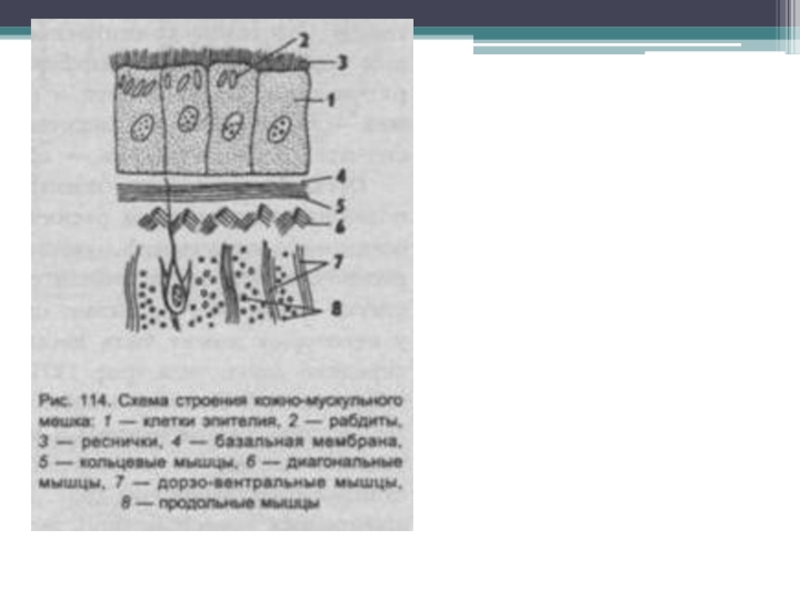

в обмене веществ. Слайд 4Покровы представлены:

ресничный эпителий, тегумент.

однослойный эпителий или клеточным синцитием. У свободноживущих

видов кожный эпителий ресничный.

Сплошной кожно-мускульный мешок: а) кольцевые;

б) продольные; косые (спинно-брюшные или диагональные). Дорсо-вентральных мышцСлайд 5Пищеварительная представлена передней (рот, глотка) и средней (трехветвистой) кишкой, которая

заканчивается слепо. Заднего отдела и анального отверстия нет.

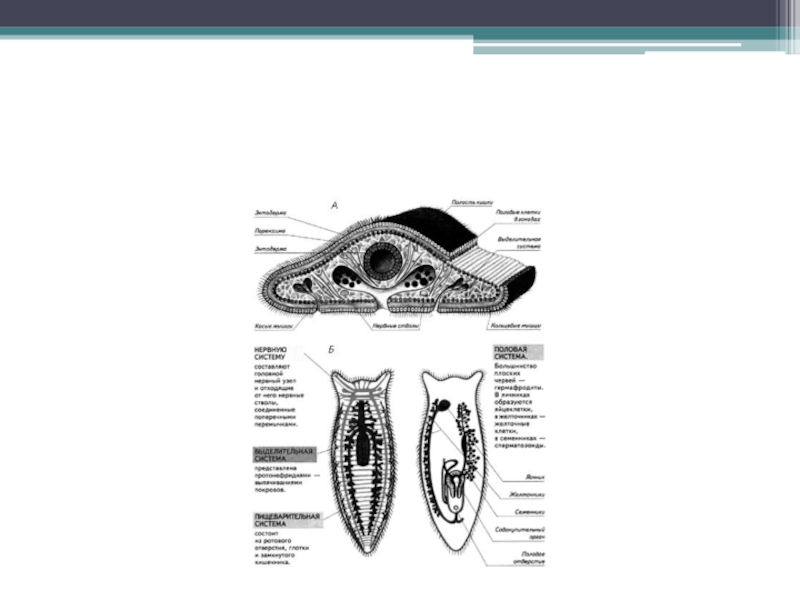

Слайд 6Нервная система – типа ортогон

состоит из парного мозгового ганглия и

отходящих от него нескольких пар нервных тяжей, соединенных между собой

кольцевыми тяжами — комиссурами.Слайд 7У свободноживущих плоских червей развиты светочувствительные глазки, обонятельные клетки и

органы равновесия— статоцисты и многочисленные сенсиллы: осязательные клетки и органы

химического чувства.Слайд 8Выделительная система – протонефридии

Выделительная система плоских червей представлена отдельными клетками паренхимы

(атроцитами), в которых накапливаются экскреты, и протонефридиями — ветвящимися каналами,

выводящими из организма избыток жидкости с растворенными в ней продуктами обмена.Слайд 9Протонефридии эктодермального происхождения.

звездчатыми клетками с «мерцательным пламенем» (циртоцитами),

Пучок жгутиков

звездчатых клеток направлен в выделительный канал и обеспечивает отток жидкости

из паренхимы.Протонефридиальные канальцы соединяются в один или два выводящих канала, открывающиеся наружу выделительными порами.

Слайд 10Кровеносной системы и органов дыхания нет.

Органов дыхания нет. Свободноживущие

плоские черви дышат через кожу. Эндопаразитические виды обладают анаэробным дыханием

Слайд 11Половая система – все черви гермафродиты. Имеют половые железы и сложная система

протоков. Внутреннее оплодотворение.

Для женской половой системы у большинства

плоских червей характерно наличие желточников — желез, продуцирующих желточные клетки. Оплодотворение внутреннее.Слайд 12Развитие может быть прямым или с метаморфозом.

Для эндопаразитов характерны

сложные жизненные циклы с чередованием обоеполого и нескольких партеногенетических поколений.

Слайд 13К типу Плоские черви относится девять классов, из которых три

включают свободноживущих червей, а шесть — исключительно паразитических.

Наиболее многочисленными

являютсякласс Ресничные черви (Turbellaria),

класс Сосальщики (Trematoda),

класс Моногенеи (Monogenea)

класс Ленточные черви, или Цестоды (Cestoda).

Слайд 15Раздел: Bilateria

Подраздел: Protostomia

Тип: Plathelminthes

Класс: Turbellaria

Отряд: Tricladida

- Планарии

Dendrocoelum lacteum – Молочно-белая планария

Слайд 16Класс ресничные черви Turbellaria

Свободноживущие, морские, пресноводные, редко наземные. Тело имеет

листовидную форму, вытянуто в длину и лишено придатков.

Размеры от

мм до нескольких см. окраска редко беловатая, а чаще яркая. Всего известно более 3500 видов ресничных червей. Большинство видов ресничных встречается в морях и пресных водах, меньшее число — во влажных местах на поверхности суши, в почве.

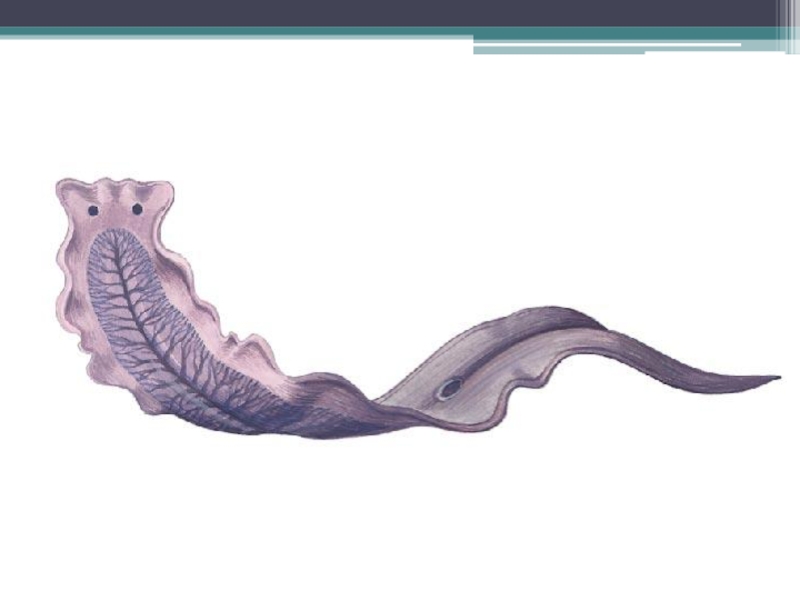

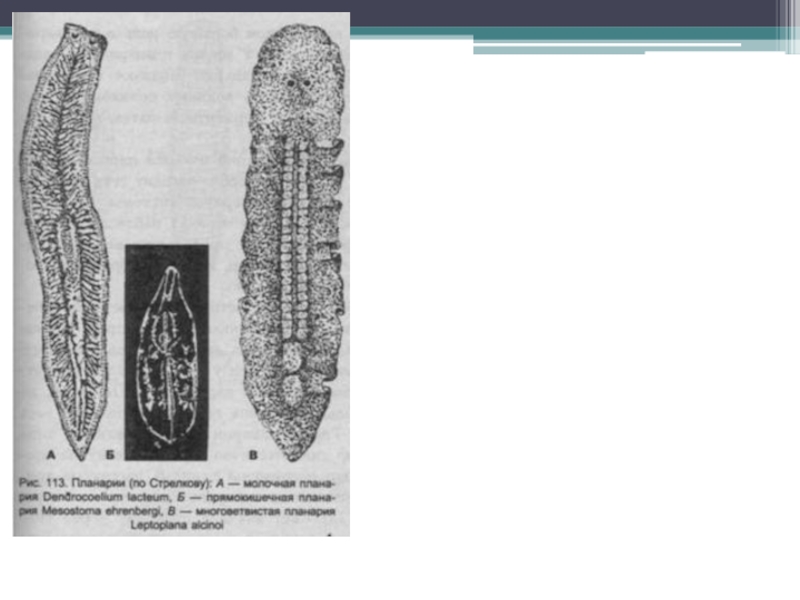

Слайд 17Тело планарий уплощенное, овальное или удлиненное. На переднем конце тела

обычно располагаются органы чувств: глазки, статоцист, обонятельные ямки. Рот —

на брюшной стороне тела. Размеры сильно варьируют — от микроскопических до 30—40 см.Слайд 20В настоящее время выделяются два подкласса турбеллярий:

подкласс Архоофоры (Archoophora)

подкласс Неоофоры (Neoophora), включающие 12 отрядов.

Слайд 21Подкласс Архоофоры (Archoophora)

Это наиболее примитивные планарии, у которых нет желточников,

яйца простые, развитие нередко с метаморфозом. Имеется статоцист.

Слайд 22Отряд Бескишечные (Acoela). У них отсутствуют кишечник, протонефридии, половые протоки,

желточники.

Имеется мезодермальная и энтодермальная паренхима.

Пища заглатывается ртом и

переваривается в энтодермальной паренхиме. Половые клетки созревают в мезодермальной паренхиме.

Нервная система — примитивный ортогон с диффузной сетью нервных тяжей. Это мелкие морские обитатели дна литоральной зоны Convolute

Слайд 23Отряд Многоветвистые (Polycladida). Кишечник многоветвистый, множественность половых желез, отсутствие желточников.

Развитие с метаморфозом. Это крупные морские формы (до 15 см).

Слайд 24Отряд макростомиды Macrostomida Macrostomum и Microstomum lincare

Отряд гнатостомудиды Gnathostomulida

Слайд 25Подкласс Неоофоры (Neoophora)

Эволюционно продвинутая группа планарий, перешедших к обитанию в

пресных водах и даже на суше. У них имеются желточники.

Яйца сложные. Развитие прямое.Слайд 26Отряд Трехветвистые (Tricladida) — самый многочисленный по числу видов. Преимущественно

пресноводные формы, реже морские. Некоторые тропические виды планарий — наземные

обитатели.В наших пресных водоемах часто встречаются такие крупные планарии, как молочно-белая (Dendrocoelum lacteum) длиной 2—3 см и многоглазка (Polycelis). У них трехветвистый кишечник, хорошо развиты желточники, сложная половая система. Яйца сложные. Развитие прямое.

Слайд 27Молочно белая планария - Dendrocoelum lacteum

Темная планария - Polycelis

nigra

Бурая планария - Planaria torvu

Слайд 28Отряд прямокишечные Phabdocoela или Neorhabdocoela.

Mesosfoma ehrenbergii (Эренберга).

Отряд темноцефалы Themnocephalida.

Отряд удонеллиды Udonellida.

Слайд 29Отряд Прямокишечные (Rhabdocoela) — мелкие формы, встречающиеся в морях, пресных

водах и во влажном мху на суше. Среди них имеются

и паразитические виды.У них рот на переднем конце тела, прямой кишечник, хорошо развиты продольные стволы нервной системы, имеется сложная половая система с желточниками.

Развитие прямое.

Слайд 34Мелкие планарии плавают при помощи ресничного эпителия, а крупные —

в основном за счет волнообразных сокращений тела.

Ползают планарии по

субстрату путем сокращения мускулатуры тела или передвигаются «шагающим» движением, поочередно прикрепляясь то передним, то задним концом тела.Слайд 35Кожно-мускульный мешок ресничных червей характеризуется наличием ресничного эпителия и нескольких

слоев мышц: кольцевых, продольных, диагональных.

У некоторых видов эпителий погруженного

типа. В эпителии много различных чувствующих и железистых клеток. Обильное выделение слизи помогает скольжению планарий по субстрату. Слайд 36Специфической особенностью эпителиальных клеток планарий является наличие особых палочковидных структур

— рабдитов.

Рабдиты способны «выстреливать» из клеток наружу, разбухать, превращаясь

в ядовитую слизь. Это имеет защитное значение для планарий, а также служит средством поражения добычи.Слайд 39Пищеварительная система планарий очень разнообразна в пределах класса и варьирует

от примитивной — без оформленного кишечника до самой сложной —

с ветвистым кишечником.Основные отряды планарий отличаются прежде всего формой кишечника.

Слайд 40У отряда бескишечных планарий (Acoela) имеется рот на брюшной стороне

примерно посередине тела. Проглоченная пища попадает в энтодермальную паренхиму, прилегающую

к периферическому слою мезодермальной паренхимыВокруг проглоченного комочка пищи образуется временная пищевая полость, окруженная пищеварительными клетками. В основном они питаются диатомовыми водорослями.

Слайд 41Оформленный и довольно сложный кишечник у многоветвистых планарий (отряд Polycladida).

Ротовое отверстие у них, как правило, ближе к заднему концу

тела и ведет в складчатую глотку, от которой радиально расходятся множество слепых ветвей энтодермального кишечника Слайд 42В отряде трехветвистых планарий (Tricladida) от глотки, расположенной посередине тела,

отходят три ветви кишечника.

Одна ветвь направлена к переднему концу

тела, а две — назад.У отряда прямокишечных (Rhabdocoela) глотка расположена на переднем конце тела и кишечник прямой неветвистый

Слайд 43У планарий с оформленным кишечником большую роль в переваривании пищи

выполняют глоточные железы.

У многих планарий наблюдается внекишечное пищеварение. Нередко

планарии нападают на довольно крупные жертвы (моллюсков, рачков — водяных осликов). В тело жертвы они выделяют пищеварительные ферменты, а затем всасывают полупереваренную пищу.

Слайд 46Выделительная система планарий протонефридиального типа.

Обычно имеется один или два

основных канала, от которых отходит множество ветвящихся мелких канальцев, заканчивающихся

мерцательными клетками — циртоцитами.На заднем конце тела выделительные каналы открываются наружу выделительными порами.

Слайд 48Наиболее сильно развиты протонефридии у пресноводных турбеллярий, что связано с

их дополнительной функцией осморегуляции.

У бескишечных планарий экскреторную функцию выполняют

амебоидные клетки, накапливающие экскреты. Переполненные экскретами клетки удаляются через кожу.Слайд 49Нервная система. У бескишечных планарий имеется парный мозговой ганглий на

переднем конце тела, от которого отходит сеть нервных тяжей.

Это

самое примитивное состояние нервной системы у ресничных червей, близкое к диффузной. В других отрядах наблюдается упорядочивание нервной сети и формирование продольных нервных тяжей— коннективов и поперечных — комиссур, при этом образуется решетчатая нервная система — ортогон

Слайд 50

Рис. Нервная система турбеллярии (по Беклемишеву) из разных отрядов: А

— Асоela, £ — отряд, близкий к Tncladida, В —

Rhaodocoela, Г — Porycladida; 1 — мозговой ганглий, 2 — брюшные продольные стволы, Э — боковые и спинные продольные нервные стволы, 4 — комиссурыСлайд 52Органы чувств. Кожа планарий усеяна чувствующими клетками с неподвижными длинными

ресничками, выполняющими функцию органов осязания и химического чувства.

У некоторых

видов имеется статоцист, расположенный над мозговым ганглием.Почти у всех планарий присутствуют глаза. Обычно бывает одна пара глаз над мозговым ганглием, но у некоторых может быть несколько десятков глаз, окаймляющих весь передний конец тела.

Слайд 53Глаза планарий инвертированного типа (обращенные).

Пигментный бокал глаз частично обращен

вогнутой частью к поверхности головы. В него погружены длинные изогнутые

зрительные клетки, на расширенных концах которых находятся светочувствительные структуры.Свет вначале проходит через тело зрительных клеток и лишь потом попадает в их светочувствительную часть. У других животных с неинвертированными глазами светочувствительные концы зрительных клеток обращены к свету.

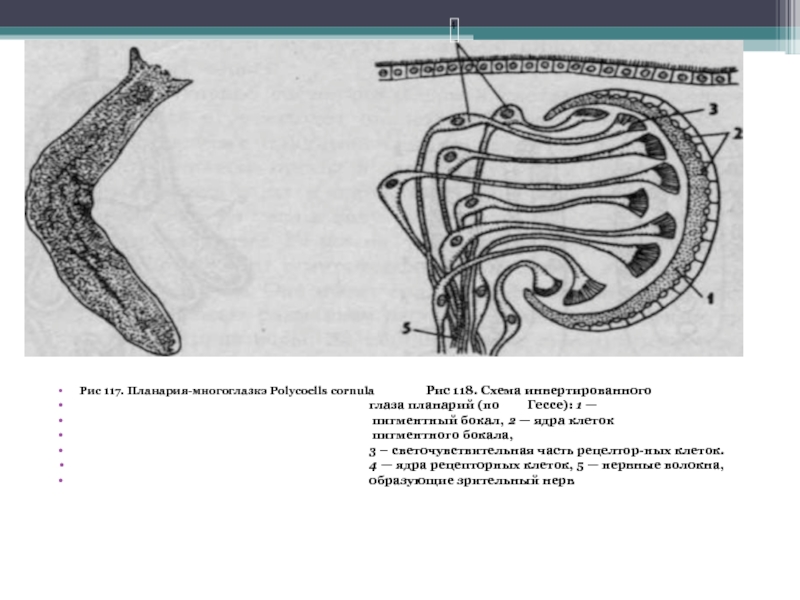

Слайд 54Рис 117. Планария-многоглазкэ Polycoells cornula

Рис 118. Схема инвертированного

глаза планарий (по Гессе): 1 —

пигментный бокал, 2 — ядра клеток

пигментного бокала,

3 – светочувствительная часть рецелтор-ных клеток.

4 — ядра рецепторных клеток, 5 — нервные волокна,

образующие зрительный нерв

Слайд 55Половая система. Планарии — гермафродиты. В каждой особи имеются женские

и мужские половые железы — гонады.

У многих видов имеется

сложная система половых протоков и дополнительные железыСлайд 57Мужская система представлена двумя семенниками, состоящими из семенных мешочков с

семявыносящими канальцами. Парные семяпроводы впадают в семяизвергательный канал, пронизывающий совокупительный

орган — пенис, который открывается в половую клоаку — кожное впячивание, куда открываются и женские протоки.В некоторых случаях семяизвергательный канал образует расширение — семенной пузырек, в котором накапливается сперма.

Нередко имеются предстательные железы, впадающие в семенной пузырек.

Слайд 58Женская половая система представлена парными яичниками и отходящими от них

яйцеводами.

На яйцеводах расположены многочисленные железки — желточники, продуцирующие желточные

клетки, переполненные желтком, необходимым для питания развивающихся яиц. Желточники представляют собой видоизмененные части яичника, а желточные клетки гомологичны ооцитам.

Слайд 59Яйцеводы впадают во влагалище, открывающееся половым отверстием в клоаку.

У

некоторых видов в половую клоаку впадает еще и копулятивная сумка

с семяприемником, куда после спаривания попадает сперма партнера.Оплодотворение яиц происходит позднее, после спаривания.

Слайд 60Оплодотворенная яйцеклетка вместе с группой желточных клеток покрывается скорлупой, и

образуется сложное яйцо, характерное для большинства плоских червей.

Слайд 61Наиболее примитивное состояние половой системы у бескишечных турбеллярий.

У них

отсутствуют половые протоки, желточники. При спаривании бескишечных планарий сперма вводится

в тело партнера при помощи копулятивного органа в паренхиму, где и происходит оплодотворение яиц, созревающих в паренхиме.Яйца простые (без желточных клеток), выпадают из тела в воду через разрывы стенки тела.

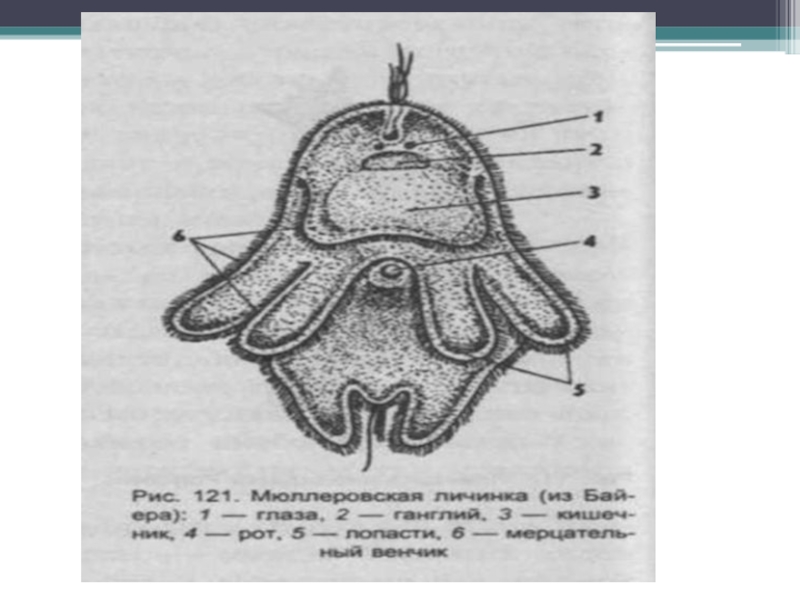

Слайд 62Размножение, развитие. Развитие у некоторых морских турбеллярий (Polycladida) происходит с

метаморфозом, и из яйца выходит мюллеровская личинка

Она имеет овальную форму,

покрыта ресничками и снабжена восемью радиально расположенными лопастями, помогающими парить в толще воды.На вершине тела личинки имеется рот, ведущий в мешковидный кишечник.

Слайд 64У большинства видов развитие прямое. Встречаются виды планарий, способные размножаться

бесполым путем.

При этом особь делится поперечными перетяжками на несколько

дочерних особей.Слайд 66Происхождение турбеллярий.

Турбеллярии — наиболее примитивная группа плоских червей, поэтому проблема

их филогенетического происхождения связана и с эволюцией всего типа Plathelminthes.

Имеется несколько гипотез происхождения плоских червей, которые отличаются тем, что в качестве плезиоморфных групп среди ныне живущих турбеллярий рассматривались разные отряды.

Слайд 67По гипотезе Ланга, к самым примитивным турбелляриям относятся многоветвистые (Polycladida),

которые якобы сохранили элементы радиальной симметрии от предковой группы Radiata.

Среди Radiata выделяли ползающих гребневиков, которые сочетали черты радиальной симметрии с признаками билатеральных животных.Обращалось внимание на такие черты сходства между гребневиками и многоветвистыми планариями: ресничный покров, строение пищеварительной системы с радиальными ветвями средней кишки, наличие статоциста над мозговым ганглием.

Однако сравнительное изучение эмбрионального развития турбеллярий и гребневиков доказало несостоятельность этой гипотезы. Выяснилось, что поликладиды — весьма продвинутая группа турбеллярий, а наиболее примитивны бескишечные турбеллярии.

Слайд 68гипотеза происхождения турбеллярий была предложена Граффом, а позднее поддерживалась В.

Н. Беклемишевым.

К плезиоморфным турбелляриям были отнесены бескишечные (Acoela), которых

выводили от планулообразных предков Radiata.Но Acoela не имеют оформленного кишечника, и поэтому их нельзя было считать потомками взрослых фаз кишечнополостных и гребневиков со сложной кишечной полостью.

Авторы гипотезы допускали, что личинки предковых Radiata перешли через неотению (укорочение онтогенеза) к образованию бескишечных турбеллярий. Однако личинки современных кишечнополостных не питаются и представляют упрощенные формы в связи с образованием расселительной фазы. Если допустить происхождение плоских червей от планулоподобных, то нужно признать регресс от Radiata к Bilateria в связи с редукцией кишечника и радиально-симметричных органов.

Слайд 69Наиболее аргументирована гипотеза происхождения турбеллярий от фагоцителлоподобных предков. А. В.

Иванов предложил гипотезу независимого происхождения Radiata и Bilateria от фагоцителлоподобных

предков.Описание трихоплакса как единственного современного представителя Phagocytellozoa показывает, что такие формы очень близки к предкам бескишечных турбеллярий: ресничный покров, паренхиматозность.

Ароморфоз в происхождении турбеллярий заключался в том, что паренхима фагоцителлоподобных предков расслоилась на два функциональных пласта: внутренний — фагоцитобласт, в котором осуществлялось внутриклеточное пищеварение, и промежуточный — мезодермальную паренхиму, имеющую опорное значение.

Слайд 70У высших планарий в мезодерме формируется и мускулатура.

Погружение фагоцитобласта

внутрь тела привело к образованию рта, расположенного на нижней поверхности

тела.Это повлекло образование билатеральной симметрии.

Эта гипотеза без натяжек объясняет простоту организации Acoela и прогресс по сравнению с фагоцителлообразными.

Из гипотезы вытекает вывод о разных путях специализации Radiata и Bilateria.

Слайд 71Согласно этой системе взглядов, гребневики и поликладиды —одни из самых

специализированных групп в разных ветвях эволюции (Radiata и Bilateria) и

потому не могут быть связаны непосредственным родством.От бескишечных турбеллярий эволюция шла по пути усложнения организации: пищеварительной, нервной, выделительной и половой систем органов.

Слайд 72Особняком стоит гипотеза Хаджи о происхождении турбеллярий от инфузорий, о

которой уже упомянуто в связи с изложением состояния проблемы о

происхождении многоклеточных.По Хаджи, в процессе эволюции от полиэнергидных инфузорий путем целлюляризации могли возникнуть первичные бескишечные турбеллярий с наружным ресничным эпителием и внутренней паренхимой. Если принять эту концепцию, то следует признать, что первичными многоклеточными были трехслойные животные — планарии, от которых в дальнейшем произошли такие более примитивные типы, как губки и кишечнополостные, что не соответствует постулатам учения о зародышевых листках и принципах онтофилогенеза