Разделы презентаций

- Разное

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Геометрия

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

Типология лингвистических исследований

Содержание

- 1. Типология лингвистических исследований

- 2. Типология лингвистических исследованийПо объекту изученияфонология лексикология морфология…

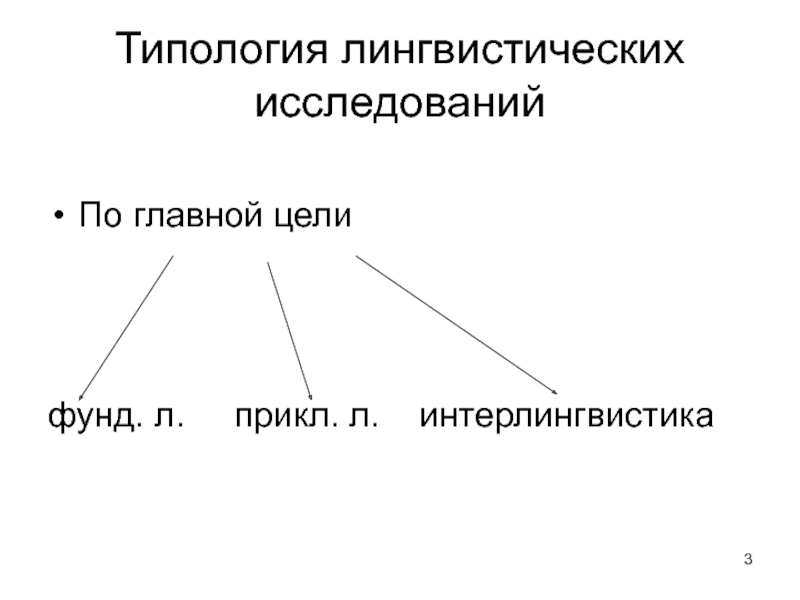

- 3. Типология лингвистических исследованийПо главной цели фунд. л. прикл. л. интерлингвистика

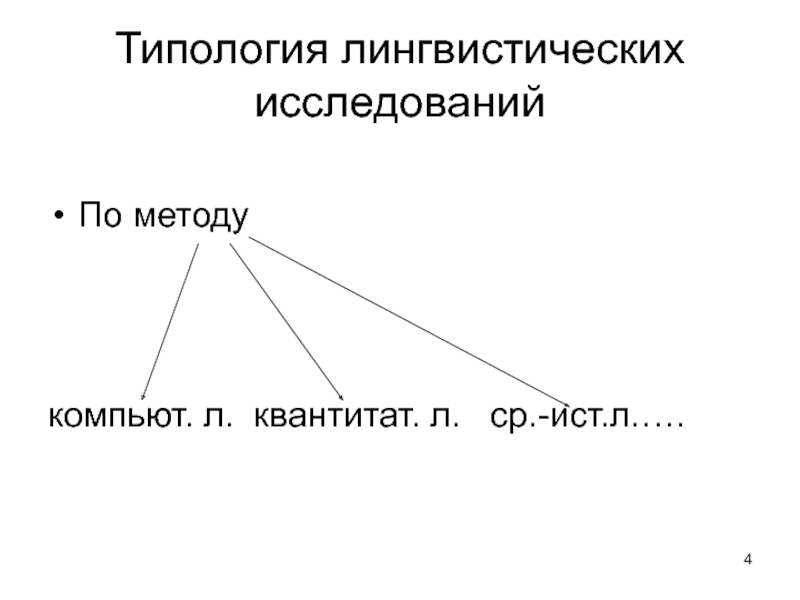

- 4. Типология лингвистических исследованийПо методу компьют. л. квантитат. л. ср.-ист.л.….

- 5. Презумпции в лингвистикеПрезумпции – не требующие доказательства

- 6. Презумпции в лингвистикеСмена научных парадигм (термин Т. Куна) = смена презумпций

- 7. Смена научных парадигмпр. лингвистики 19 в.

- 8. Лингвистика как полипарадигмальная наука

- 9. Методология, метод, методикаМетодология – (1) совокупность методов

- 10. Методология, метод, методикаМетод – совокупность (система) исследовательских приемов.

- 11. Методология, метод, методикаМетодика – процедура применения того

- 12. Классификация методовобщие (анализ и синтез, сравнение, классификация и т.д.)общенаучные (измерение, эксперимент и т.д.) частные

- 13. Классификация методовПо цели: методы исследованияметоды верификации результатов исследованияметоды интерпретации результатов исследования

- 14. Классификация лингвистических методов (по И. А. Стернину)системные методылингвистическое наблюдениеантропометрические методы

- 15. Системные методы – процедуры извлечения знаний о

- 16. Лингвистическое наблюдение – анализ и фиксация языкового

- 17. Антропометрические методы – методы, предполагающие получение знаний

- 18. История лингвистики: Предмет и задачи

- 19. Предметпознавательный процесс, ведущий к накоплению определенных сведений о языке особенности постановки и решения лингвистических проблем

- 20. Как развивается лингвистическая мысль в мире в

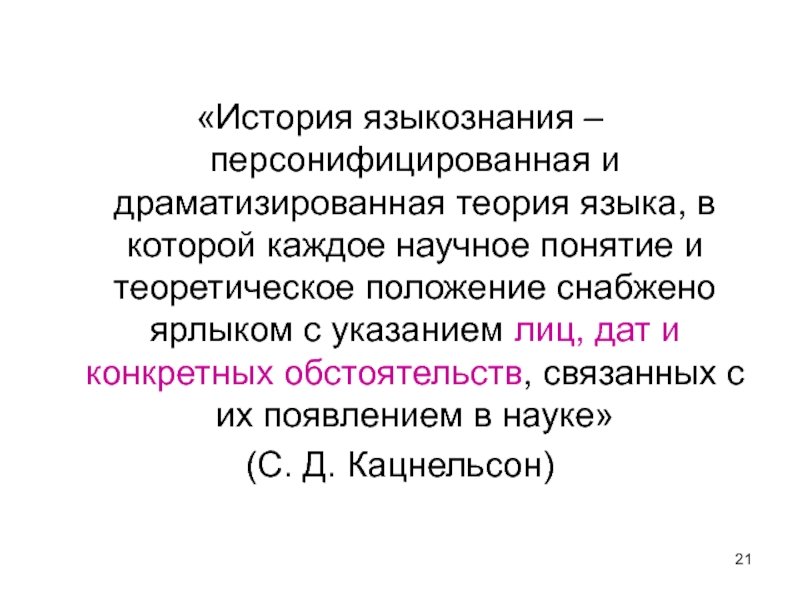

- 21. «История языкознания – персонифицированная и драматизированная теория

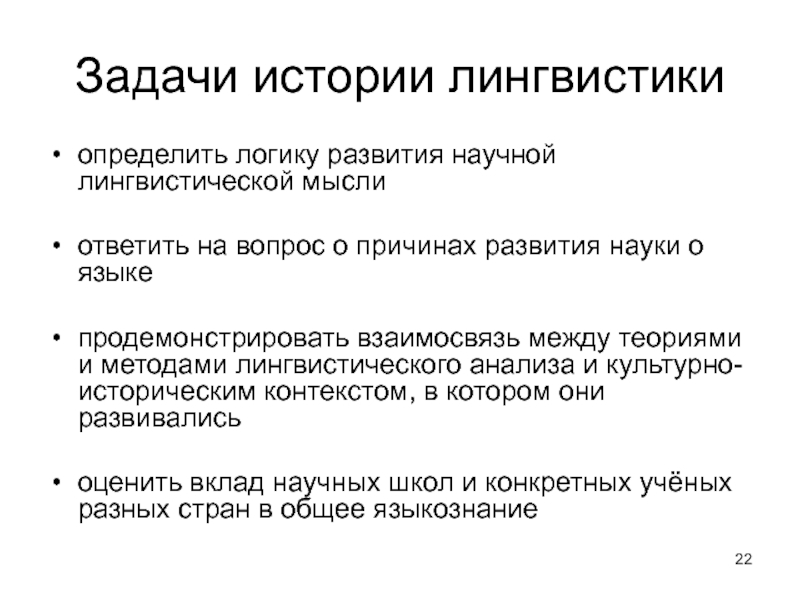

- 22. Задачи истории лингвистикиопределить логику развития научной лингвистической

- 23. Периодизация лингвистической науки1) Хронологические периодизации (в учебниках А.А.Гируцкого, Т.В.Симашко и т.д.)

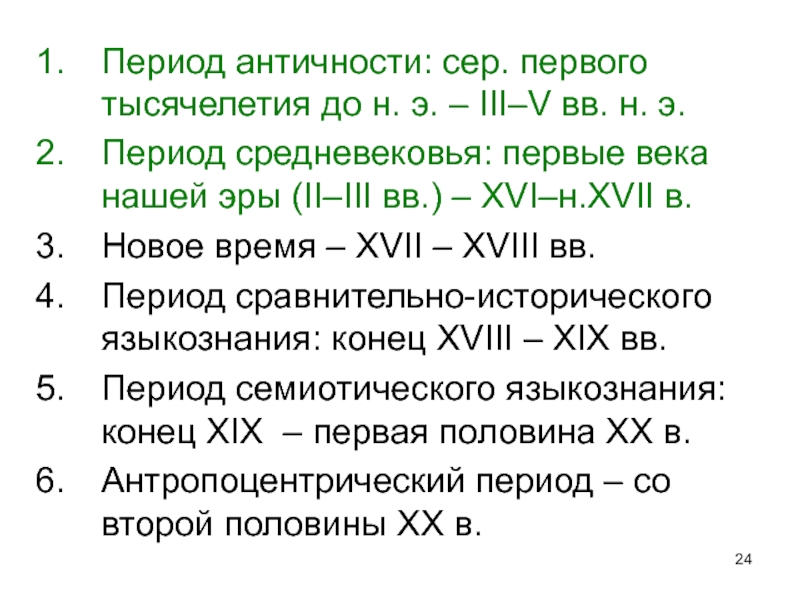

- 24. Период античности: сер. первого тысячелетия до н.

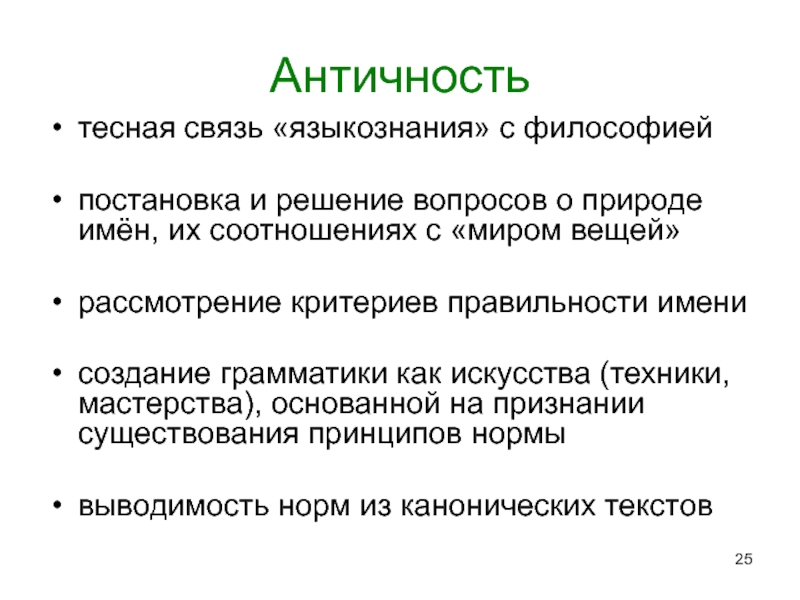

- 25. Античностьтесная связь «языкознания» с философиейпостановка и решение

- 26. Средневековьераспространение мировых религий как стимул для постановки

- 27. Новое времяразработка принципов всеобщей грамматики разработка и

- 28. Период сравнительно-исторического языкознанияпризнание принципов историзма и эволюции

- 29. Период семиотического языкознаниякризис сравнительно-исторического языкознанияразвитие представление о языке как особой семиотической системе

- 30. Антропоцентрический период стремление в центр изучения поставить

- 31. Периодизация лингвистической науки2) Периодизация, представленная в «Очерках

- 32. Периодизация Т. А. Амировой и др.1. Теория

- 33. Древнейшие лингвистические традиции

- 34. Лингвистические традиции -способы представления знаний о языке, сформировавшиеся в пределах тех или иных цивилизаций

- 35. Три важнейшие лингвистические традициииндийская греко-латинская (средиземноморская)китайская

- 36. Общие чертывозникли примерно в одно время (сер.

- 37. Общие чертыинтерес к происхождению имени и к

- 38. ОсобенностиКитайская традиция формируется на основе иероглифической письменности.

- 39. Особенностираздельное формулирование правил создания иероглифов и правила

- 40. Особенности индийская и греко-римская традициизвуко-буквенный алфавитв основе письменности

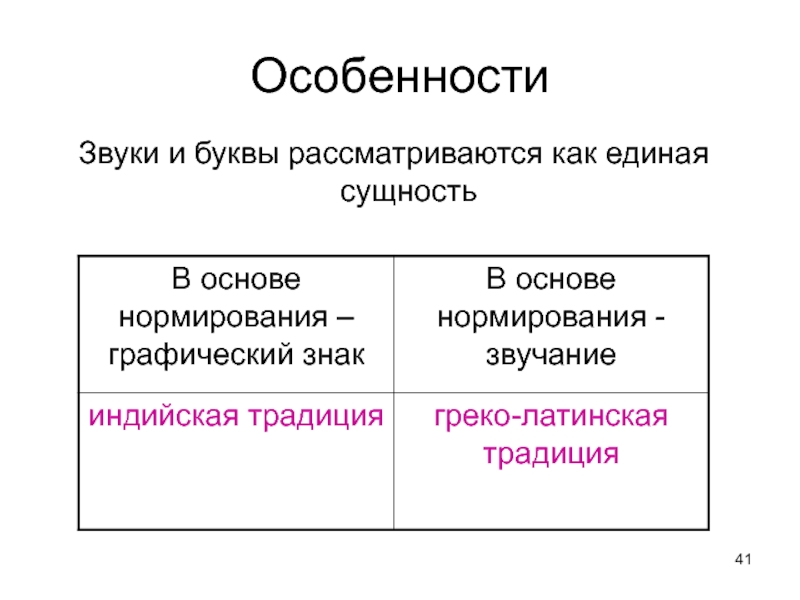

- 41. ОсобенностиЗвуки и буквы рассматриваются как единая сущность

- 42. Судьба древнейших традицийКитайская традицияВ основном осталась в

- 43. Судьба древнейших традицийИндийская традицияОказала существенное влияние на

- 44. Судьба древнейших традицийГреко-римская традицияКолыбель европейской науки о

- 45. Индийская лингвистическая традиция

- 46. Индийская лингвистическая традицияотсутствие хронологий и летописей датировки древнеиндийских текстов крайне затруднительны

- 47. Индийская лингвистическая традицияВРЕМЯ: 1-я пол. I тыс.

- 48. Ранний этаппратишакхья (prâtiçâkhya) – фонетические трактаты, содержащие классификацию звуков речи и разрозненные грамматические наблюдения

- 49. Типы текстов, описывающих санскритграмматики (Панини, Катьяяны, Патанджали,

- 50. Грамматика Панини («Восьмикнижие»)Датировка – от VI до

- 51. Грамматика Паниниобразец строгого, формализованного и компактного описания

- 52. Грамматика ПаниниМногие явления языка, рассмотренные у Панини,

- 53. Грамматика ПаниниЦель – дать сведения, необходимые для

- 54. Грамматика ПаниниОбщее количество сутр (включая Шива-сутры) –

- 55. Главные операции в правилахзамена одного элемента на другой соединение элементов между собой

- 56. Типы правилправила соединения морфем (корней, аффиксов) внутри

- 57. индийская лингвистическая традиция: ориентация на синтез -

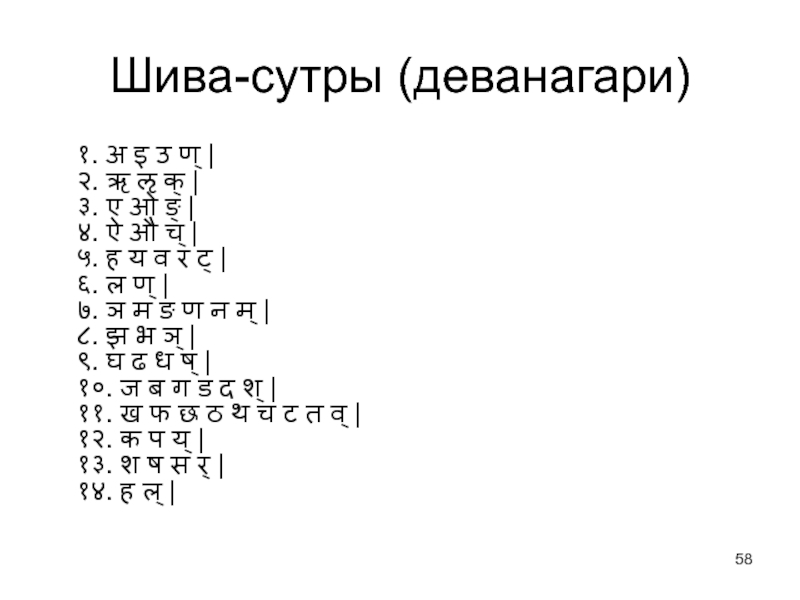

- 58. Шива-сутры (деванагари) १. अ इ उ

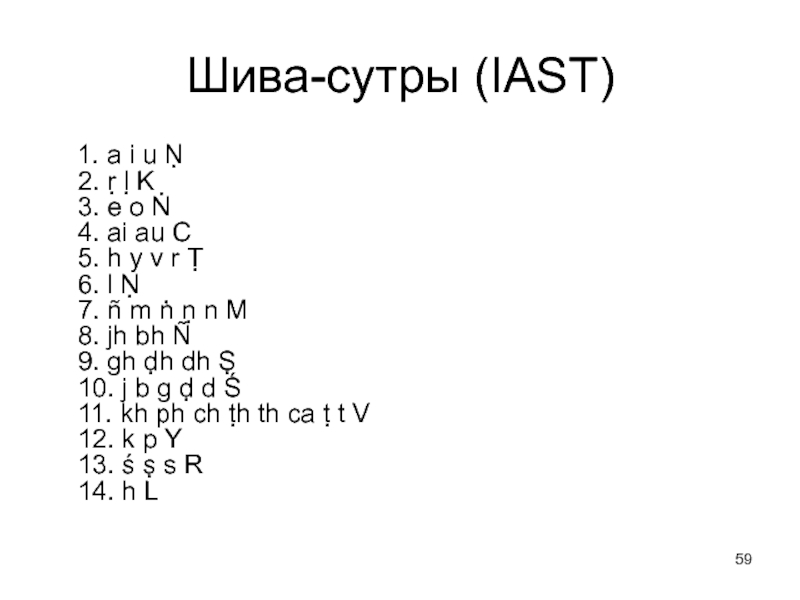

- 59. Шива-сутры (IAST) 1. a i u

- 60. Шива-сутрыОтражают детальную классификацию санскритских звуков, близкую к

- 61. Словари Предназначались для заучивания наизусть.Охватывают от 7

- 62. «Обучение именам и грамматическому роду» Амарасинхи Состоит

- 63. «Обучение именам и грамматическому роду» АмарасинхиТретья «Сборная»

- 64. Индийская лингвистическая традициядополнительные работы о среднеиндийских языках

- 65. Лингвофилософские проблемы в индийской традицииУчение Бхартрихари (V

- 66. Учение Бхартрихари‘слово-сущность’ состоит из обозначаемого и обозначающего2 вида «развёртывания» ‘слова-сущности’:статический вид (соответствует имени)динамический вид (соответствует глаголу)

- 67. Учение БхартрихариВопрос о связи сознания со словомБрахман

- 68. Учение БхартрихариРебенок рождается, обладая «семенами» знаний и

- 69. Учение Бхартрихарислово = сознаниетри стадии, которые проходит

- 70. Учение БхартрихариСпхота – неделимый языковой символ, обладающий

- 71. Греко-римская лингвистическая традиция

- 72. Существовала с 7 в. до н. э.

- 73. Ранний периодАнаксимен (560-502 до н. э.): «Риторика»

- 74. Философский период древнегреческого языкознанияСпор о природе имёнКакие

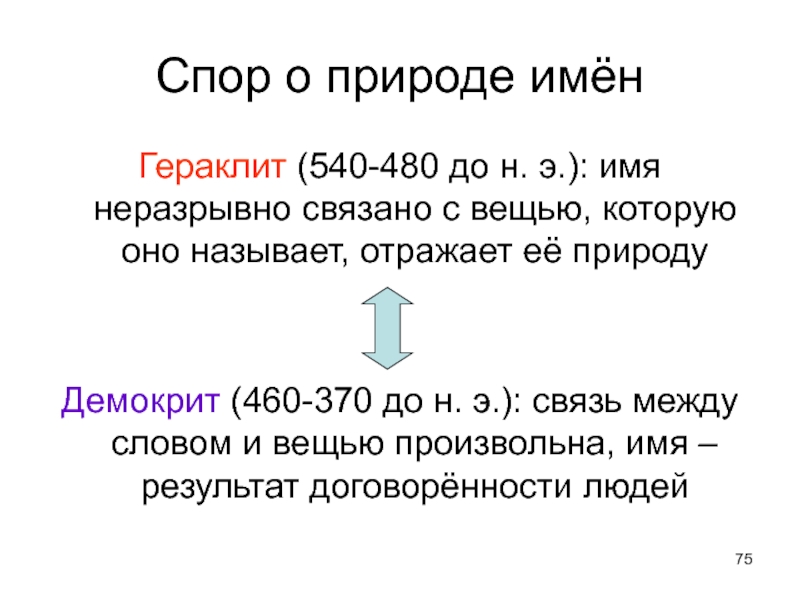

- 75. Спор о природе имёнГераклит (540-480 до н.

- 76. Несоответствие слов и вещеймногие слова имеют по

- 77. Платон (427-347 до н. э.)

- 78. Платон акустическая классификация звуков речи (без различения

- 79. Аристотель (384-322 до н. э.)

- 80. Аристотель Первое системное описание языкаРассмотрение грамматики

- 81. Аристотель: фонетикаразграничение трёх «частей словесного изложения»: звука

- 82. Аристотель: грамматикаимена-подлежащие, глаголы-сказуемые, союзы, местоимения +

- 83. Аристотель: грамматикаглагол = только форма 1-го лица

- 84. Аристотель: грамматикауказывает на случаи несовпадения предложения (logos)

- 85. Скачать презентанцию

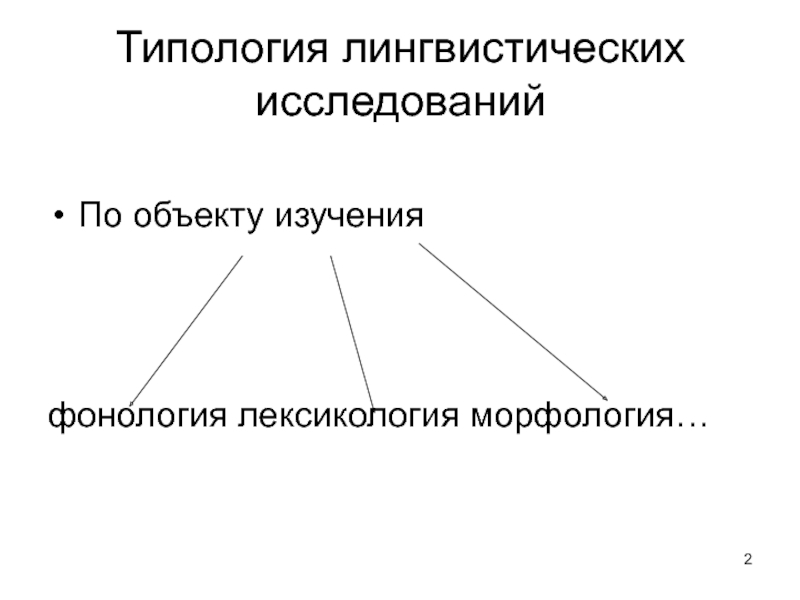

Типология лингвистических исследованийПо объекту изученияфонология лексикология морфология…

Слайды и текст этой презентации

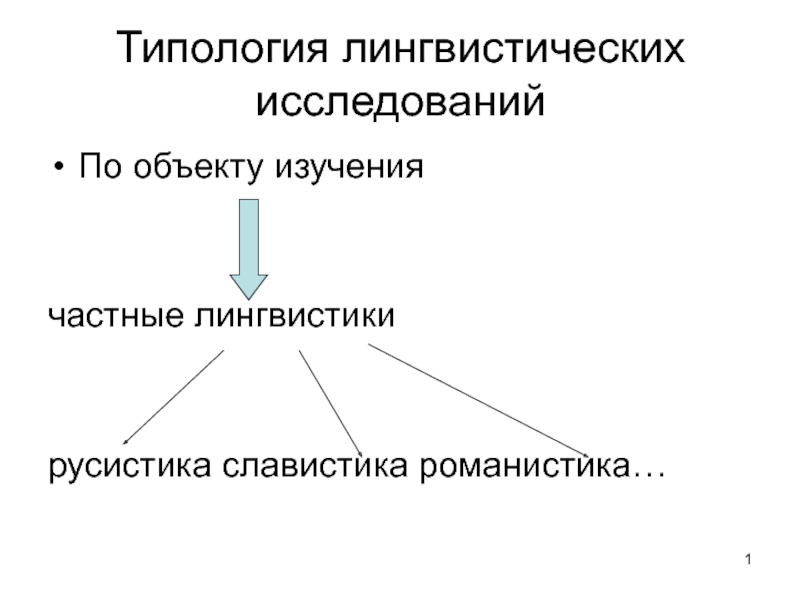

Слайд 1Типология лингвистических исследований

По объекту изучения

частные лингвистики

русистика славистика романистика…

Слайд 5Презумпции в лингвистике

Презумпции – не требующие доказательства и обоснования наиболее

базисные представления о природе объекта, о конечных целях его описания

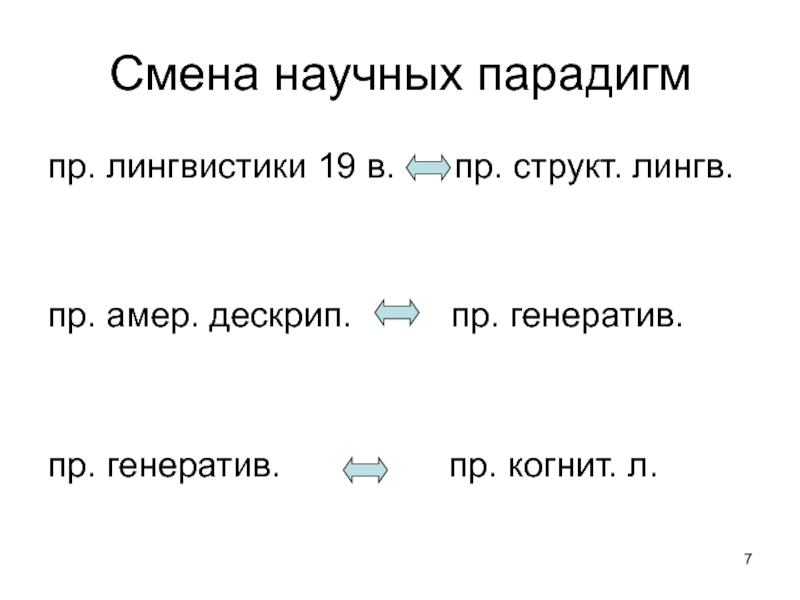

и о типе исследовательских методовСлайд 7Смена научных парадигм

пр. лингвистики 19 в. пр. структ.

лингв.

пр. амер. дескрип. пр. генератив.

пр. генератив.

пр. когнит. л.Слайд 9Методология, метод, методика

Методология – (1) совокупность методов какой-либо науки; (2)

учение о научном методе познания; а применительно к конкретной науке

– учение о методах исследования.Слайд 11Методология, метод, методика

Методика – процедура применения того или иного метода,

которая зависит от аспекта исследования, техники и способов описания, личности

иссле- дователя и иных факторов (А.А.Гируцкий).Слайд 12Классификация методов

общие (анализ и синтез, сравнение, классификация и т.д.)

общенаучные (измерение,

эксперимент и т.д.)

частные

Слайд 13Классификация методов

По цели:

методы исследования

методы верификации результатов исследования

методы интерпретации результатов

исследования

Слайд 14Классификация лингвистических методов (по И. А. Стернину)

системные методы

лингвистическое наблюдение

антропометрические методы

Слайд 15

Системные методы – процедуры извлечения знаний о языке из наблюдений

над единицами языка в системе, т.е. вне контекста.

Слайд 16

Лингвистическое наблюдение – анализ и фиксация языкового материала в его

функционировании – в устной или письменной речи.

Слайд 17

Антропометрические методы – методы, предполагающие получение знаний о языке через

обращение с различными вопросами и заданиями к самим носителям языка.

Слайд 19Предмет

познавательный процесс, ведущий к накоплению определенных сведений о языке

особенности

постановки и решения лингвистических проблем

Слайд 20Как развивается лингвистическая мысль в мире в целом и в

отдельной стране?

Как складываются те или иные лингвистические традиции?

Кто первым

высказал определённые представления о языке, кто и как развивал их?В связи с чем меняются лингвистические взгляды?

Слайд 21

«История языкознания – персонифицированная и драматизированная теория языка, в которой

каждое научное понятие и теоретическое положение снабжено ярлыком с указанием

лиц, дат и конкретных обстоятельств, связанных с их появлением в науке»(С. Д. Кацнельсон)

Слайд 22Задачи истории лингвистики

определить логику развития научной лингвистической мысли

ответить на вопрос

о причинах развития науки о языке

продемонстрировать взаимосвязь между теориями и

методами лингвистического анализа и культурно-историческим контекстом, в котором они развивались оценить вклад научных школ и конкретных учёных разных стран в общее языкознание

Слайд 23Периодизация лингвистической науки

1) Хронологические периодизации (в учебниках А.А.Гируцкого, Т.В.Симашко и

т.д.)

Слайд 24Период античности: сер. первого тысячелетия до н. э. – III–V

вв. н. э.

Период средневековья: первые века нашей эры (II–III вв.)

– XVI–н.XVII в. Новое время – XVII – XVIII вв.

Период сравнительно-исторического языкознания: конец XVIII – XIX вв.

Период семиотического языкознания: конец XIX – первая половина XX в.

Антропоцентрический период – со второй половины XX в.

Слайд 25Античность

тесная связь «языкознания» с философией

постановка и решение вопросов о природе

имён, их соотношениях с «миром вещей»

рассмотрение критериев правильности имени

создание грамматики как искусства (техники, мастерства), основанной на признании существования принципов нормы

выводимость норм из канонических текстов

Слайд 26Средневековье

распространение мировых религий как стимул для постановки и рассмотрения лингвистических

проблем

создание письменности для бесписьменных народов, адаптация классических грамматик для

новописьменных языков и появление первых грамматик на базе античныхформирование идеи единообразия мышления всех людей, отражающегося в форме различных языков

Слайд 27Новое время

разработка принципов всеобщей грамматики

разработка и создание разнообразных грамматик

и словарей на национальной основе в условиях укрепления государств

Слайд 28Период сравнительно-исторического языкознания

признание принципов историзма и эволюции по отношению к

языковому материалу

установление генетического родства языков мира

установление их типологических свойств

формирование теоретического языкознанияСлайд 29Период семиотического языкознания

кризис сравнительно-исторического языкознания

развитие представление о языке как особой

семиотической системе

Слайд 30Антропоцентрический период

стремление в центр изучения поставить человека как творца

и носителя языка

обнаружение разнообразных связей языка с другими знаковыми системами

возникновение

пограничных областей знанийСлайд 31Периодизация лингвистической науки

2) Периодизация, представленная в «Очерках по истории лингвистики»

(1975) и в «Истории языкознания» (2003, 2005) Т.А.Амировой, Б.А.Ольховикова, Ю.В.Рождественского

Слайд 32Периодизация Т. А. Амировой и др.

1. Теория именования в античной

философии языка

2. Античные грамматические традиции

3. Универсальная грамматика

4. Сравнительное языкознание:

сравнительно-историческое языкознание

сравнительно-типологическое языкознание

теоретическое языкознание

5. Системное языкознание

6. Структурная лингвистика

Слайд 34Лингвистические традиции -

способы представления знаний о языке, сформировавшиеся в пределах

тех или иных цивилизаций

Слайд 35Три важнейшие лингвистические традиции

индийская

греко-латинская (средиземноморская)

китайская

Слайд 36Общие черты

возникли примерно в одно время (сер. I тыс. до

н.э.)

сложились в рамках древней философии, знаменующей переход от мифологического мировосприятия

к мировоззрению, опирающемуся на знание Слайд 37Общие черты

интерес к происхождению имени и к выяснению соотношений между

именем и вещью

стремление к установлению правильности языковых фактов, к

выработке норм языканаправленность исследований на понимание и интерпретацию письменных знаков и текстов в целом

Слайд 38Особенности

Китайская традиция формируется на основе иероглифической письменности.

В основе иероглифики

– представление о целом слоге.

Целый слог соотнесен с мельчайшим

элементом смысла.Иероглиф записывает слово через смысл.

Композиция знаков для записи смысла слов может не зависеть от композиции знаков для записи звучащей речи.

Слайд 39Особенности

раздельное формулирование правил создания иероглифов и правила их чтения, т.е.

правила порождения письменной речи и правила порождения устной речи

Слайд 42Судьба древнейших традиций

Китайская традиция

В основном осталась в стороне от путей

развития мирового языкознания.

Заметно повлияла на языкознание Японии и ряда

соседних стран.Принципы хорошо приложимы к описанию ряда языков Юго-Восточной Азии.

Слайд 43Судьба древнейших традиций

Индийская традиция

Оказала существенное влияние на лингвистику многих стран

Азии.

Знакомство европейцев с санскритом способствовало формированию сравнительно-исторического языкознания.

Слайд 44Судьба древнейших традиций

Греко-римская традиция

Колыбель европейской науки о языке

Концептуальный строй и

понятийный аппарат науки о языке оказался пригодным для описания различных

языков и общих свойств языка.Были поставлены теоретические вопросы, сохраняющие свою актуальность (классификация частей речи, вопросы риторики и т.д.).

Слайд 46Индийская лингвистическая традиция

отсутствие хронологий и летописей

датировки древнеиндийских текстов крайне

затруднительны

Слайд 47Индийская лингвистическая традиция

ВРЕМЯ: 1-я пол. I тыс. до н.э.

ПРИЧИНА:

потребность уберечь от искажений сакральные тексты на санскрите, передававшиеся изустно

Слайд 48Ранний этап

пратишакхья (prâtiçâkhya) – фонетические трактаты, содержащие классификацию звуков речи

и разрозненные грамматические наблюдения

Слайд 49Типы текстов, описывающих санскрит

грамматики (Панини, Катьяяны, Патанджали, Чандры, Джайнендры)

словари

(Амарасинхи, Халаюдхи, Хемачандры)

работы, описывающие семиотические проблемы

работы по фонетике (с

6-7 вв.) Слайд 50Грамматика Панини

(«Восьмикнижие»)

Датировка – от VI до II века до н.

э., чаще всего датируется V в. до н.э.

Грамматика создавалась

в устной форме в расчёте на устную передачу (особенность индийской культуры).Была записана через несколько веков.

Используется до сих пор для обучения санскриту в Индии.

Слайд 51Грамматика Панини

образец строгого, формализованного и компактного описания языка

описание морфонологии,

словообразования, морфологии и частично синтаксиса санскрита

тщательно разработанная терминология, частично вошедшая

в аппарат мировой лингвистики (напр., «сандхи»)Слайд 52Грамматика Панини

Многие явления языка, рассмотренные у Панини, стали предметом лингвистического

исследования намного позже.

Пример: систематическое изучение морфонологии в европейской науке началось

только в 1920-1930 гг.Слайд 53Грамматика Панини

Цель – дать сведения, необходимые для построения правильных ритуальных

текстов из первичных единиц и набора правил

Структура

основная часть,

содержащая правила (сутры)список корней и глагольных основ

перечень звуков (Шива-сутры)

Слайд 54Грамматика Панини

Общее количество сутр (включая Шива-сутры) – около 4000.

Каждая сутра

формулирует некоторое правило преобразования исходных или уже преобразованных предыдущими правилами

отрезков текста.Каждое правило действует только в определённом, специально указанном контексте.

Значения элементов всегда учитываются.

Порядок правил строго фиксирован.

Слайд 55Главные операции в правилах

замена одного элемента на другой

соединение элементов

между собой

Слайд 56Типы правил

правила соединения морфем (корней, аффиксов) внутри слова

правила сочетаний слов

правила

фонетических изменений на морфемных стыках (внутренние сандхи)

правила фонетических изменений на

границах слов (внешние сандхи). Слайд 57индийская лингвистическая традиция:

ориентация на синтез - построение текстов из

элементарных единиц

европейская наука (с античности до сер.20 в.): ориентация на

анализ уже данных текстов В 1950–1960-е годы Н.Хомский поставил (но не разрешил) задачу лингвистического синтеза.

Слайд 58Шива-сутры (деванагари)

१. अ इ उ ण् |

२. ऋ

ऌ क् | ३. ए ओ ङ् | ४. ऐ औ च्

| ५. ह य व र ट् | ६. ल ण् | ७. ञ म ङ ण न म् | ८. झ भ ञ् | ९. घ ढ ध ष् | १०. ज ब ग ड द श् | ११. ख फ छ ठ थ च ट त व् | १२. क प य् | १३. श ष स र् | १४. ह ल् |Слайд 59Шива-сутры (IAST)

1. a i u Ṇ

2. ṛ ḷ

K 3. e o Ṅ 4. ai au C 5. h y v

r Ṭ 6. l Ṇ 7. ñ m ṅ ṇ n M 8. jh bh Ñ 9. gh ḍh dh Ṣ 10. j b g ḍ d Ś 11. kh ph ch ṭh th ca ṭ t V 12. k p Y 13. ś ṣ s R 14. h LСлайд 60Шива-сутры

Отражают детальную классификацию санскритских звуков, близкую к фонологической.

Не дают специального

описания звуков.

Звуки группируются в определенном порядке, позволяющем формулировать правила для

целого класса однотипно ведущих себя звуков, расположенных рядом в классификации. Слайд 61Словари

Предназначались для заучивания наизусть.

Охватывают от 7 до 14 тысяч

слов.

Включают в себя две группы слов:

имена: собственные (богов, героев

эпоса, топонимы и пр.) и нарицательные существительные, а также прилагательные полный список наречий и служебных слов с толкованиями

Слайд 62«Обучение именам и грамматическому роду» Амарасинхи

Состоит из 3-х книг.

Первые

2 книги – свод синонимов, упорядоченный в соответствии с традиционной

иерархической картиной мира.Первая книга: главы «Небеса» (боги, космос, пространство, время, науки, искусства) и «Преисподняя».

Вторая книга: посвящена земному миру – «Земля», «Город», «Горы», «Растения»,«Животные» «Человек», 4 главы о сословиях индийского общества.

Слайд 63«Обучение именам и грамматическому роду» Амарасинхи

Третья «Сборная» книга:

(глава 1)

прилагательные, определяющие названия одушевлённых существ

(глава 2) прилагательные, определяющие названия

неодушевлённых предметов (глава 3) общие понятия

(глава 4) многозначные слова и омонимы

(глава 5) неизменяемые слова

(глава 6) правила определения рода для некоторых разрядов производных имён

Слайд 64Индийская лингвистическая традиция

дополнительные работы о среднеиндийских языках (пракритах), рассматривавшиеся как

стилистические разновидности санскрита

пракрит описывается как совокупность отклонений от санскритского

эталона на всех языковых уровнях Слайд 65Лингвофилософские проблемы в индийской традиции

Учение Бхартрихари (V – VI вв.

н. э.)

Мировой духовной субстанцией признается Брахман, в одном из своих

значений – ‘слово-сущность’. Он порождает все предметы и явления в форме слова.

все мысли и все знания изначально тесно

сплетены со словом, их выражающим

Слайд 66Учение Бхартрихари

‘слово-сущность’ состоит из обозначаемого и обозначающего

2 вида «развёртывания» ‘слова-сущности’:

статический

вид (соответствует имени)

динамический вид (соответствует глаголу)

Слайд 67Учение Бхартрихари

Вопрос о связи сознания со словом

Брахман – высшая духовная

субстанция, проявляющаяся во всем

сознание неразрывно связано со словом, и

эта связь наблюдается даже у новорождённого Слайд 68Учение Бхартрихари

Ребенок рождается, обладая «семенами» знаний и умений.

«Семена» –

остаточные следы языка из предыдущей жизни человека.

Если бы отсутствовало остаточное

знание языка, то никакое бы обучение не помогло передать ребёнку способность понимать жизненные ситуации (ср. с идеей генеративистов).Слайд 69Учение Бхартрихари

слово = сознание

три стадии, которые проходит слово перед реализацией

в языке:

вечное и неделимое слово, вне времени и пространства

слово

в сфере разума человека, ментальное слово (спхота)произносимое слово (т.е. речь)

Слайд 70Учение Бхартрихари

Спхота – неделимый языковой символ, обладающий целостным смыслом.

Целостный смысл

может быть выражен только посредством предложения.

Предложение – центральная единица языка.

Все

прочие единицы (слова, корни, суффиксы и т.д.) лишь удобное средство для изучения языка (т.е. по сути лингвистический конструкт).Слайд 72Существовала с 7 в. до н. э. – 6 в.

н. э.

Древняя Греция – колыбель европейского языкознания

Единственная двуязычная античная

традицияЯзык – всеобщее достояние:

широкое распространение лингвистических знаний

обязательное обучение

ведущая роль грамматики в интеллектуальной деятельности

Слайд 73Ранний период

Анаксимен (560-502 до н. э.): «Риторика» (основы стилистики)

Парменид (род.

в 518 в. до н.э.): глагол «быть» может выступать в

собственном значении либо в роли грамматической связки.Продик (V в. до н.э.): синонимика

Протагор: 3 рода – мужской, женский и вещный, 4 типа высказываний – вопрос, ответ поручение и просьба.

Слайд 74Философский период древнегреческого языкознания

Спор о природе имён

Какие отношения существуют между

вещами и их названиями?

Как появилась связь звука и значения

в слове?Происходит ли эта связь от самой природы или о ней условились говорящие?

Определяются ли наименования природой предмета (physei) или же устанавливаются законом (nоmо), условным соглашением (syntheke), обычаем (ethei), установлением людей (thesei)?

Слайд 75Спор о природе имён

Гераклит (540-480 до н. э.): имя неразрывно

связано с вещью, которую оно называет, отражает её природу

Демокрит (460-370

до н. э.): связь между словом и вещью произвольна, имя – результат договорённости людейСлайд 76Несоответствие слов и вещей

многие слова имеют по нескольку значений

многие

понятия имеют по несколько названий

с течением времени вместо одного слова

появляется другое многие понятия остаются без словесного обозначения

Слайд 78Платон

акустическая классификация звуков речи (без различения звука и буквы):

гласные, безгласные (шумные), беззвучные (сонорные)

синтаксический подход к разграничению имени и

глагола: имена – это слова, которые в предложении являются подлежащими, а глаголы показывают, что говорится о подлежащем. Слайд 80 Аристотель

Первое системное описание языка

Рассмотрение грамматики в тесной связи

с логикой

Изучение типов связи значений внутри полисемичного слова

Слайд 81Аристотель: фонетика

разграничение трёх «частей словесного изложения»: звука речи, слога и

слова

деление звуков на гласные, полугласные и безгласные

различение видов

ударения (острое и среднее / «облечённое»)слог определяется не как простое сочетание звуков, а как качественно новое образование

Слайд 82 Аристотель: грамматика

имена-подлежащие, глаголы-сказуемые, союзы, местоимения + предлоги

имя – слово

с самостоятельным значением без оттенка времени, глагол - слово с

самостоятельным значением с оттенком времениимя = логический субъект

имя = только именительный падеж, остальные формы имени – отклонения (ptosis) от нормы имени-субъекта

Слайд 83Аристотель: грамматика

глагол = только форма 1-го лица ед.ч. наст.вр., остальные

формы – глагольные отклонения

исследование многозначности грамматических форм

деление имён на мужские,

женские и средниепредложение – единица речи с самостоятельным значением, которое состоит слов – меньших единиц с самостоятельным значением