Слайд 1Взаимодействие тромбоцитов и сосудистой стенки.

Методы исследования.

Слайд 2У здорового человека кровотечение из мелких сосудов при их повреждении

останавливается за 1–3 мин. Это происходит, главным образом, за счет

адгезии и агрегации тромбоцитов и, в меньшей степени, спазма микрососудов. Пусковую роль в этом процессе играет повреждение стенок кровеносных сосудов и обнажение субэндотелиальных тканевых структур, в частности, коллагена

— повреждение сосуда

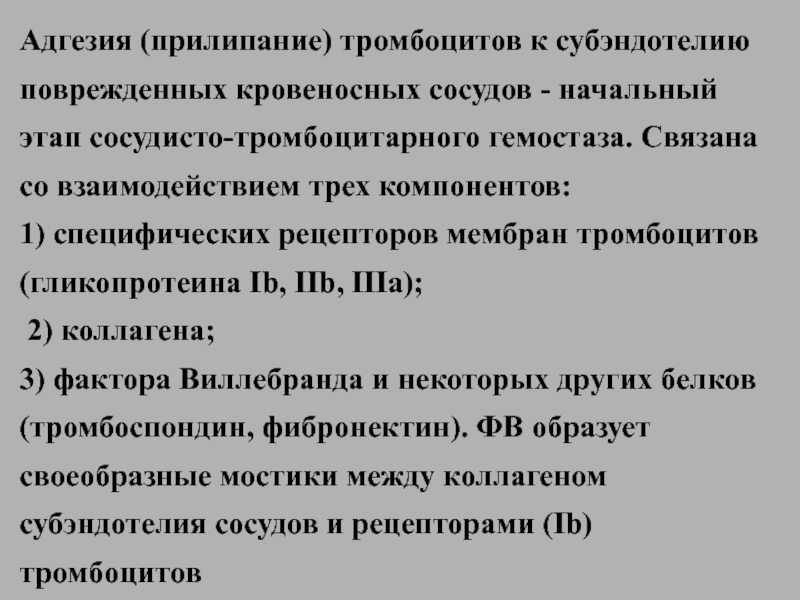

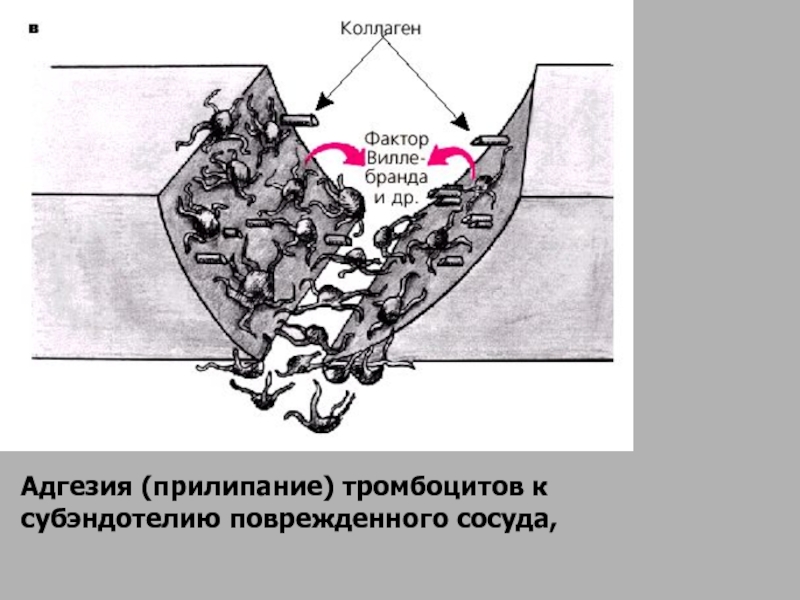

Слайд 3Адгезия (прилипание) тромбоцитов к субэндотелию поврежденных кровеносных сосудов - начальный

этап сосудисто-тромбоцитарного гемостаза. Связана со взаимодействием трех компонентов:

1) специфических

рецепторов мембран тромбоцитов (гликопротеина Ib, IIb, IIIа);

2) коллагена;

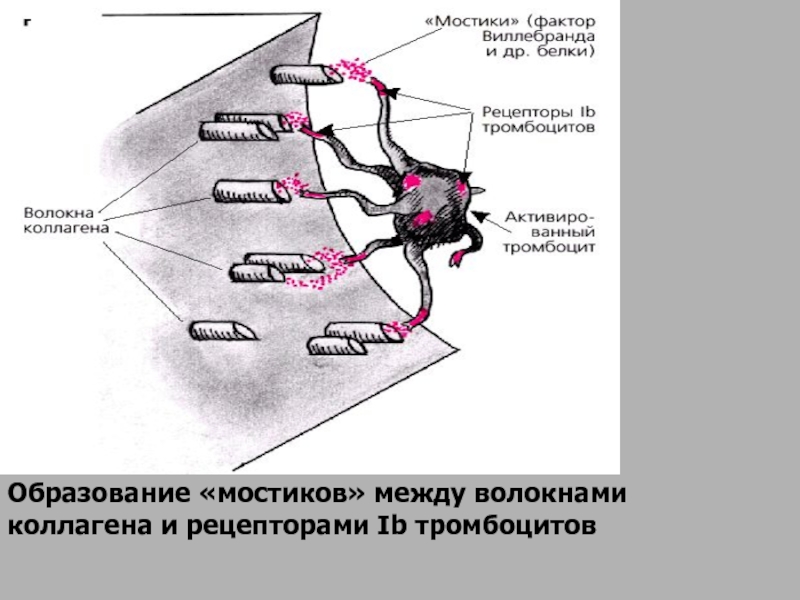

3) фактора Виллебранда и некоторых других белков (тромбоспондин, фибронектин). ФВ образует своеобразные мостики между коллагеном субэндотелия сосудов и рецепторами (Ib) тромбоцитов

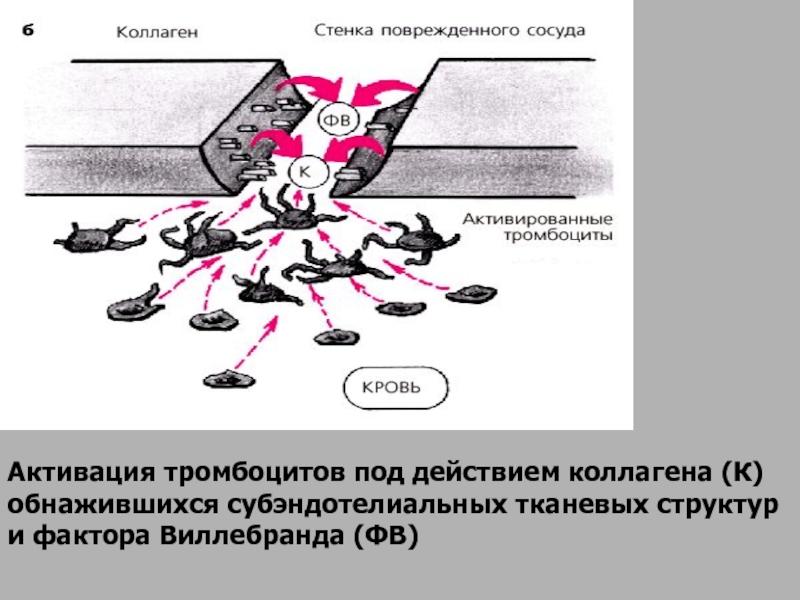

Слайд 4Активация тромбоцитов под действием коллагена (К) обнажившихся cубэндотелиальных тканевых структур

и фактора Виллебранда (ФВ)

Слайд 5Адгезия (прилипание) тромбоцитов к субэндотелию поврежденного сосуда,

Слайд 6Образование «мостиков» между волокнами коллагена и рецепторами Ib тромбоцитов

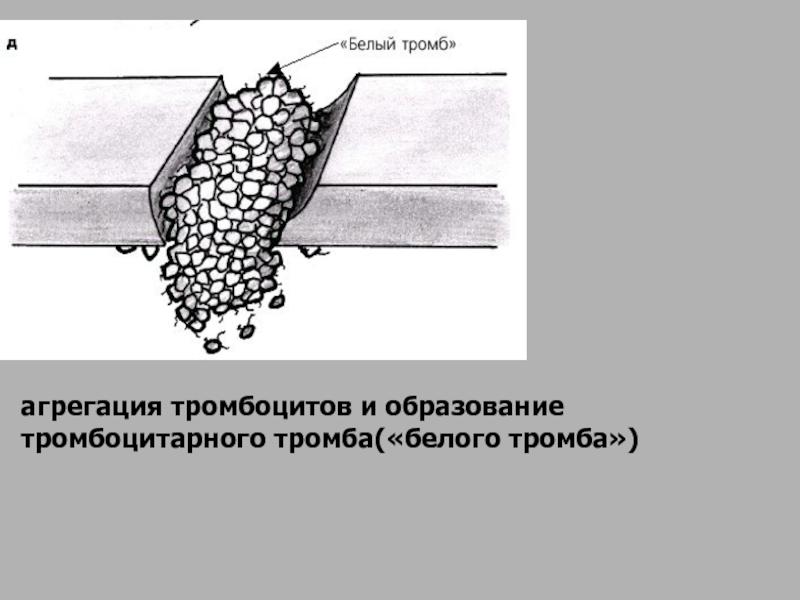

Слайд 7агрегация тромбоцитов и образование тромбоцитарного тромба(«белого тромба»)

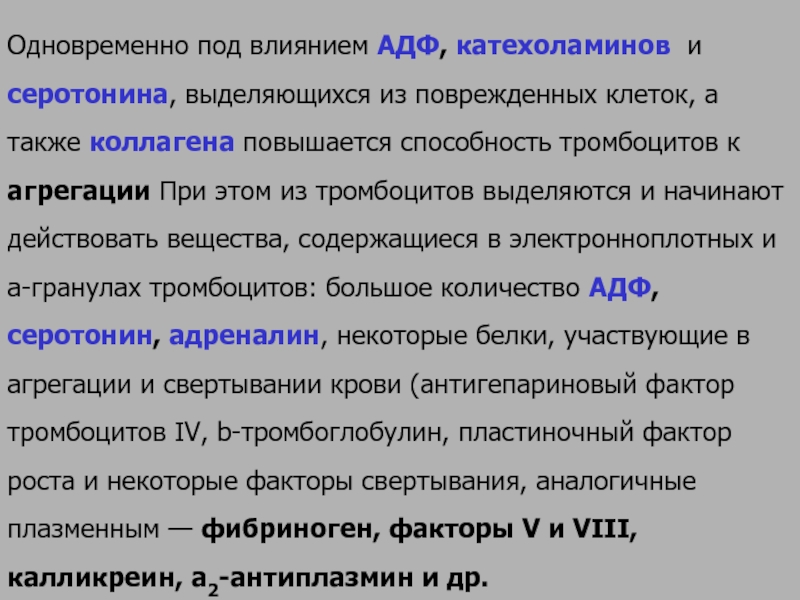

Слайд 8Одновременно под влиянием АДФ, катехоламинов и серотонина, выделяющихся из поврежденных

клеток, а также коллагена повышается способность тромбоцитов к агрегации При

этом из тромбоцитов выделяются и начинают действовать вещества, содержащиеся в электронноплотных и a-гранулах тромбоцитов: большое количество АДФ, серотонин, адреналин, некоторые белки, участвующие в агрегации и свертывании крови (антигепариновый фактор тромбоцитов IV, b-тромбоглобулин, пластиночный фактор роста и некоторые факторы свертывания, аналогичные плазменным — фибриноген, факторы V и VIII, калликреин, a2-антиплазмин и др.

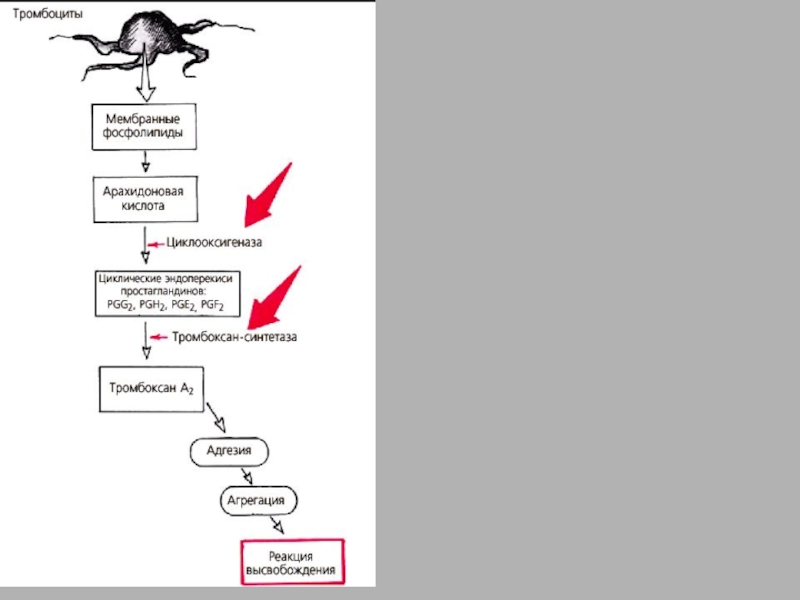

Слайд 9Важную роль в формировании тромбоцитарной агрегации играют производные арахидоновой кислоты

— простагландины PGG2 и PGH2 и др., из которых в

тромбоцитах образуется тромбоксан А2, обладающий мощным агрегирующим и сосудосуживающим эффектом, а в сосудистой стенке — простациклин (PGI2), являющийся основным ингибитором агрегации.

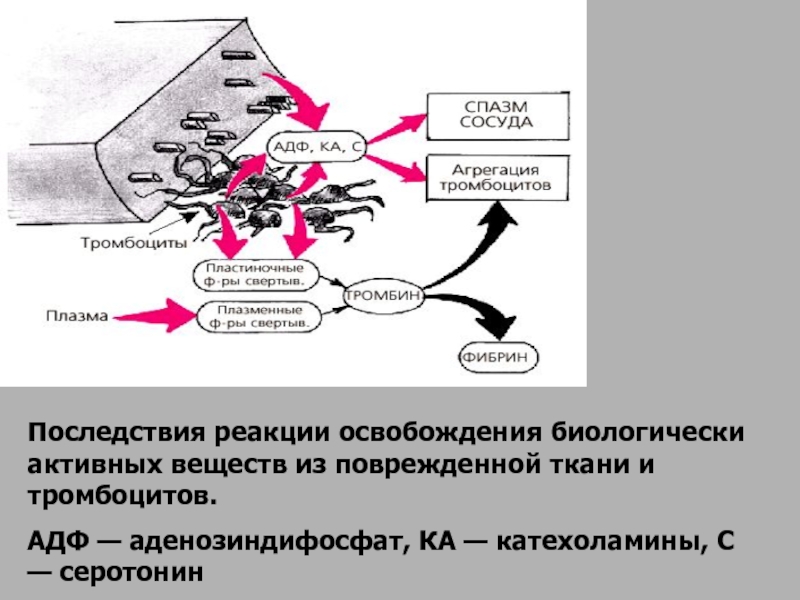

Слайд 10Последствия реакции освобождения биологически активных веществ из поврежденной ткани и

тромбоцитов.

АДФ — аденозиндифосфат, КА — катехоламины, С — серотонин

Слайд 11 Запомните

Реакция освобождения биологически активных веществ из тромбоцитов и поврежденных

клеток сосудов имеет 2 важных следствия :

1) под влиянием

АДФ, серотонина и адреналина резко усиливается процесс агрегации тромбоцитов;

2) под влиянием серотонина, адреналина возникает спазм поврежденного микрососуда.

Слайд 12В процессе разрушения тромбоцитов из них выделяются важные факторы свертывания:

1) тромбоцитарный фактор III ;

2) ФЛ (фактор 3)

2) антигепариновый

фактор IV;

3) фактор Виллебранда;

4) фактор V;

5) b-тромбоглобулин;

6) ростковый фактор, a2 — антиплазмин, фибриноген и др

Слайд 13В результате взаимодействия плазменных и высвобождающихся пластиночных факторов и тканевого

тромбопластина начинается процесс свертывания крови.

В зоне первичного гемостаза образуются вначале

малые количества тромбина, который с одной стороны завершает процесс необратимой агрегации тромбоцитов, а с другой способствует образованию фибрина, который вплетается в тромбоцитарный сгусток и уплотняет его.

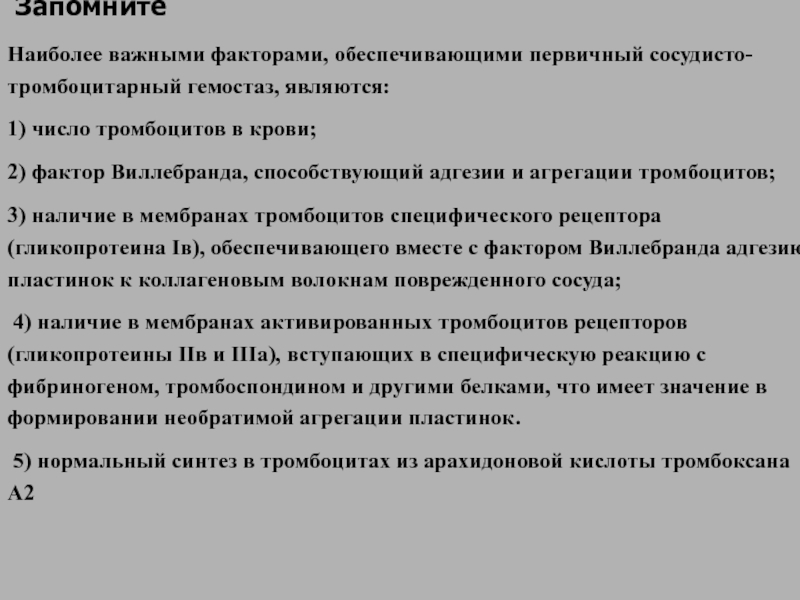

Слайд 14 Запомните

Наиболее важными факторами, обеспечивающими первичный сосудисто-тромбоцитарный гемостаз, являются:

1)

число тромбоцитов в крови;

2) фактор Виллебранда, способствующий адгезии и

агрегации тромбоцитов;

3) наличие в мембранах тромбоцитов специфического рецептора (гликопротеина Iв), обеспечивающего вместе с фактором Виллебранда адгезию пластинок к коллагеновым волокнам поврежденного сосуда;

4) наличие в мембранах активированных тромбоцитов рецепторов (гликопротеины IIв и IIIа), вступающих в специфическую реакцию с фибриногеном, тромбоспондином и другими белками, что имеет значение в формировании необратимой агрегации пластинок.

5) нормальный синтез в тромбоцитах из арахидоновой кислоты тромбоксана А2

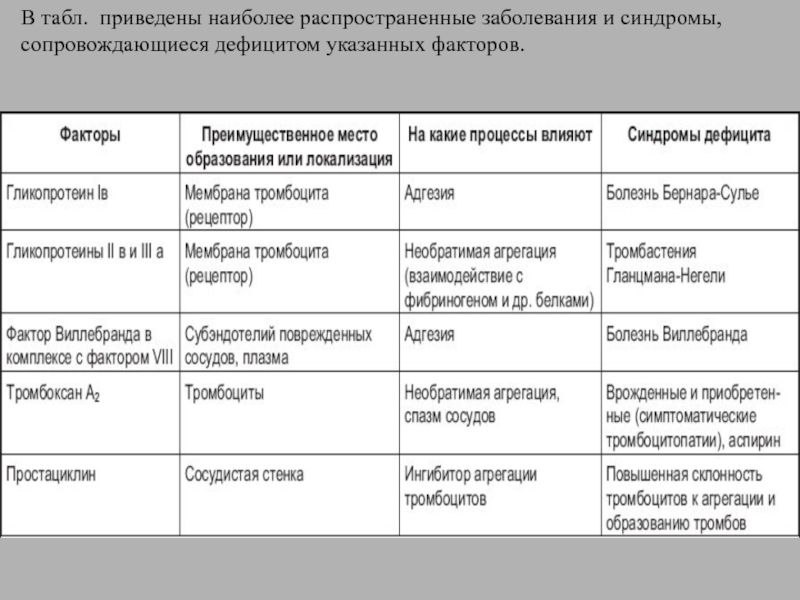

Слайд 15В табл. приведены наиболее распространенные заболевания и синдромы, сопровождающиеся дефицитом

указанных факторов.

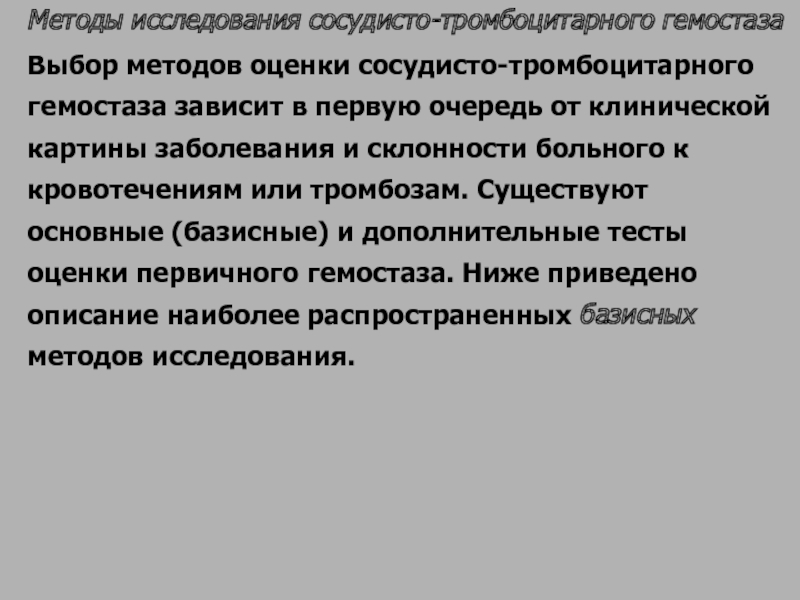

Слайд 16Методы исследования сосудисто-тромбоцитарного гемостаза

Выбор методов оценки сосудисто-тромбоцитарного гемостаза зависит

в первую очередь от клинической картины заболевания и склонности больного

к кровотечениям или тромбозам. Существуют основные (базисные) и дополнительные тесты оценки первичного гемостаза. Ниже приведено описание наиболее распространенных базисных методов исследования.

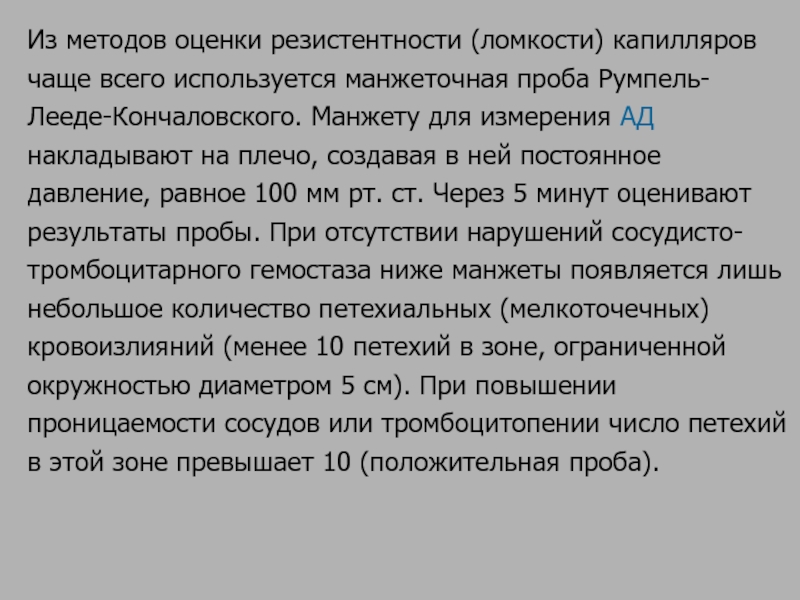

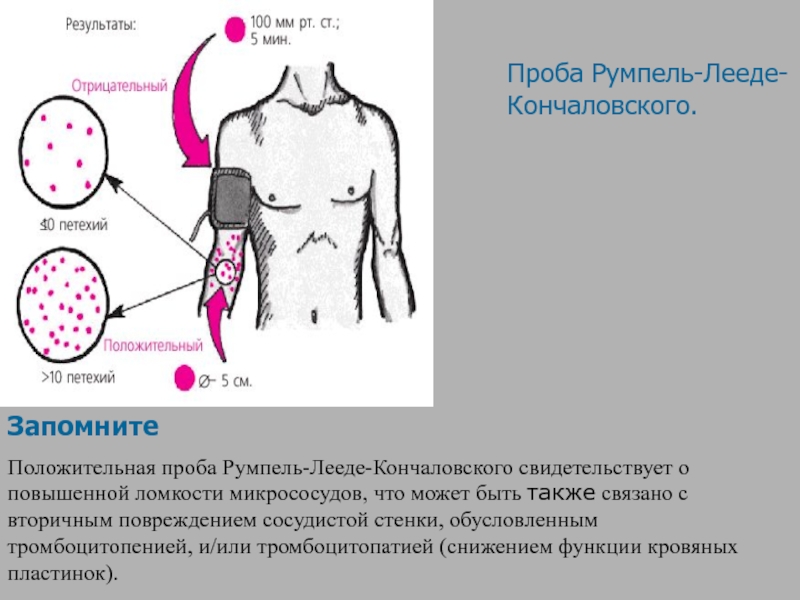

Слайд 17Из методов оценки резистентности (ломкости) капилляров чаще всего используется манжеточная

проба Румпель-Лееде-Кончаловского. Манжету для измерения АД накладывают на плечо, создавая

в ней постоянное давление, равное 100 мм рт. ст. Через 5 минут оценивают результаты пробы. При отсутствии нарушений сосудисто-тромбоцитарного гемостаза ниже манжеты появляется лишь небольшое количество петехиальных (мелкоточечных) кровоизлияний (менее 10 петехий в зоне, ограниченной окружностью диаметром 5 см). При повышении проницаемости сосудов или тромбоцитопении число петехий в этой зоне превышает 10 (положительная проба).

Слайд 18

Запомните

Положительная проба Румпель-Лееде-Кончаловского свидетельствует о повышенной ломкости микрососудов, что

может быть также связано с вторичным повреждением сосудистой стенки, обусловленным

тромбоцитопенией, и/или тромбоцитопатией (снижением функции кровяных пластинок).

Проба Румпель-Лееде-Кончаловского.

Слайд 19

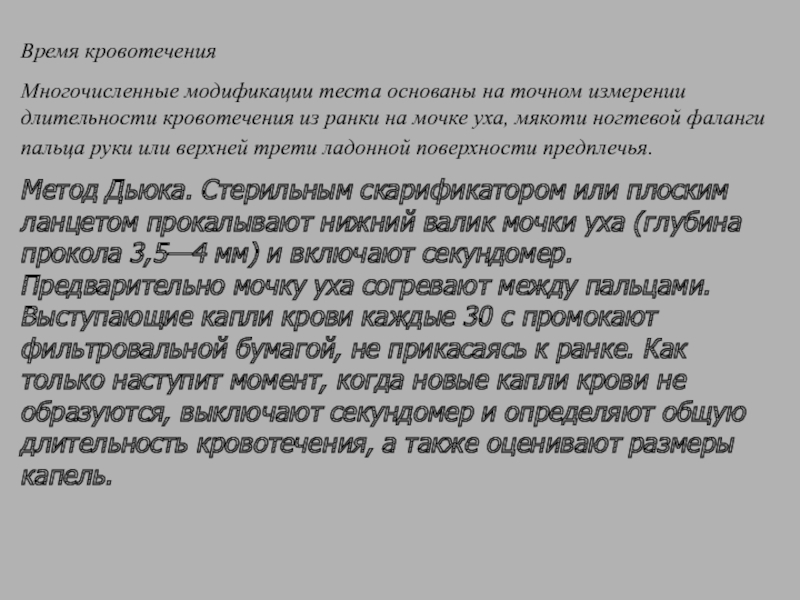

Время кровотечения

Многочисленные модификации теста основаны на точном измерении длительности

кровотечения из ранки на мочке уха, мякоти ногтевой фаланги пальца

руки или верхней трети ладонной поверхности предплечья.

Метод Дьюка. Стерильным скарификатором или плоским ланцетом прокалывают нижний валик мочки уха (глубина прокола 3,5—4 мм) и включают секундомер. Предварительно мочку уха согревают между пальцами. Выступающие капли крови каждые 30 с промокают фильтровальной бумагой, не прикасаясь к ранке. Как только наступит момент, когда новые капли крови не образуются, выключают секундомер и определяют общую длительность кровотечения, а также оценивают размеры капель.

Слайд 20Определение времени кровотечения по Дьюку (а) у здорового человека (время

кровотечения 3,5 мин.) и (б) у больного с выраженной тромбоцитопенией

(время кровотечения 20 мин.)

Слайд 21 Запомните

В норме время кровотечения по Дьюку не превышает 4

мин. Его увеличение наблюдается при выраженных тромбоцитопениях или/и тяжелых нарушениях

их функции (тромбоцитопатиях). Следует помнить также, что у 60% больных с этой патологией тест оказывается отрицательным, и время кровотечения нормально

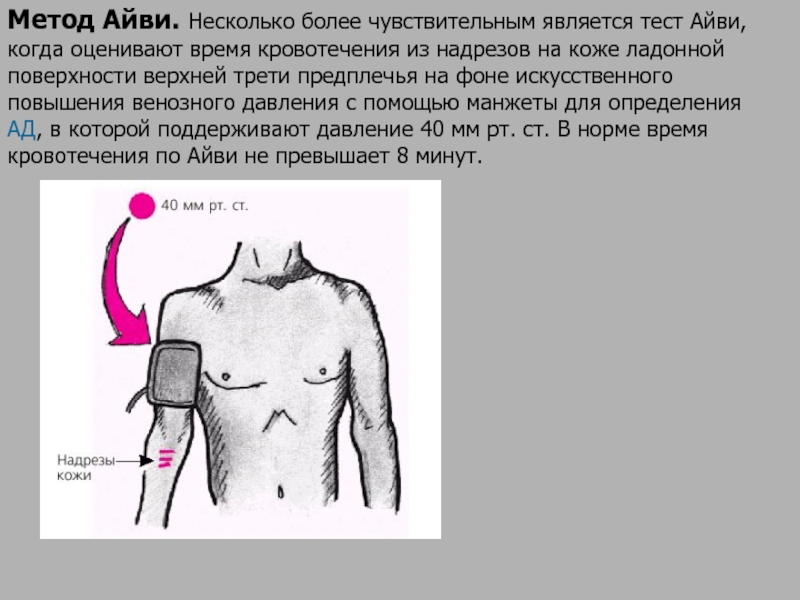

Слайд 22Метод Айви. Несколько более чувствительным является тест Айви, когда оценивают

время кровотечения из надрезов на коже ладонной поверхности верхней трети

предплечья на фоне искусственного повышения венозного давления с помощью манжеты для определения АД, в которой поддерживают давление 40 мм рт. ст. В норме время кровотечения по Айви не превышает 8 минут.

Слайд 23Подсчет числа тромбоцитов

Наибольшее распространение в настоящее время получили три

метода подсчета тромбоцитов в крови:

1. Подсчет в камере Горяева;

2. Подсчет в мазках крови;

3. Электронно-автоматический метод

У здоровых людей количество тромбоцитов в крови составляет 180-320х109/л.

Уменьшение числа тромбоцитов ниже 150х109/л носит название тромбоцитопения.

Слайд 24Снижение количества тромбоцитов возникает в результате:

недостаточного их образования в костном

мозге;

повышенного потребления в сосудистой системе

повышенного разрушения.

Наиболее частыми

причинами снижения количества тромбоцитов в крови являются:

1. Иммунные формы тромбоцитопении:

2. Тромбоцитопении, связанные с угнетением пролиферации клеток в костном мозге (апластическая анемия, токсические, инфекционно-токсические поражения костного мозга).

3. Тромбоцитопении, обусловленные замещением костного мозга опухолевидными клетками

Слайд 254. Тромбоцитопении, обусловленные повышенным потреблением тромбоцитов (например, при тромбозах и

синдроме ДВС).

5.Тромбоцитопении при дефиците витамина В12 и фолиевой кислоты, ведущие

к нарушению деления всех клеток костного мозга в связи с повреждением механизма образования ДНК

6. Тромбоцитопении, обусловленные механической травмой кровяных пластинок (например, при спленомегалии).

Слайд 26Увеличение количества тромбоцитов в крови (тромбоцитоз) непостоянно наблюдается при:

1)

миелопролиферативных заболеваниях (эритремия, хронический миелолейкоз, остеомиелофиброз и др.);

2) злокачественных новообразованиях

различной локализации;

3) после спленэктомии.

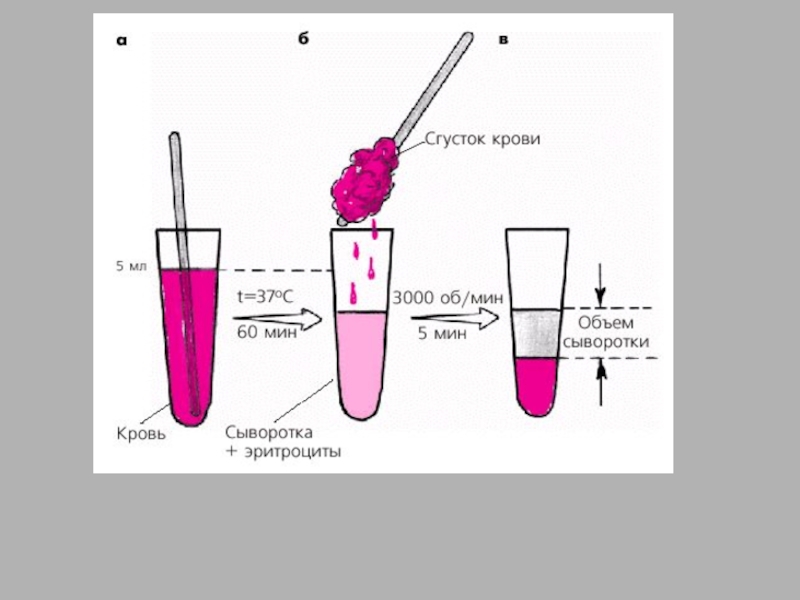

Слайд 27Ретракция сгустка крови

В клинической практике чаще используют непрямые методы

оценки ретракции сгустка. Один из них заключается в определении объема

сыворотки, выделяемой при ретракции сгустка крови, по отношению к объему плазмы исследуемой крови

В градуированную центрифужную пробирку набирают 5 мл крови, опускают в нее деревянную палочку и помещают пробирку в водяную баню. В исследуемой крови определяют показатель гематокрита. Через 1 ч после свертывания крови сгусток, прикрепившийся к палочке, удаляют, дав жидкой части стечь обратно в пробирку. Далее измеряют объем жидкости, оставшейся в пробирке, центрифугируют ее при 3000 об/мин в течение 5 минут и измеряют объем осевших эритроцитов. Искомый объем сыворотки определяют по разнице между объемом оставшейся в пробирке жидкости и объемом эритроцитов

Слайд 29Ретракцию сгустка рассчитывают по формуле: Ретракция сгустка = ОС/ОП;

где ОС

— объем сыворотки после ретракции сгустка;

ОП — объем плазмы

перед началом исследования.

Объем плазмы можно определить следующим образом: ОП = ОК х (100 - Ht)/100

где ОК — объем исследуемой крови;

Ht — гематокрит.

Запомните

В норме ретракция сгустка составляет 40—95%. Ее уменьшение наблюдается при выраженных тромбоцитопениях и тромбастении Гланцмана.

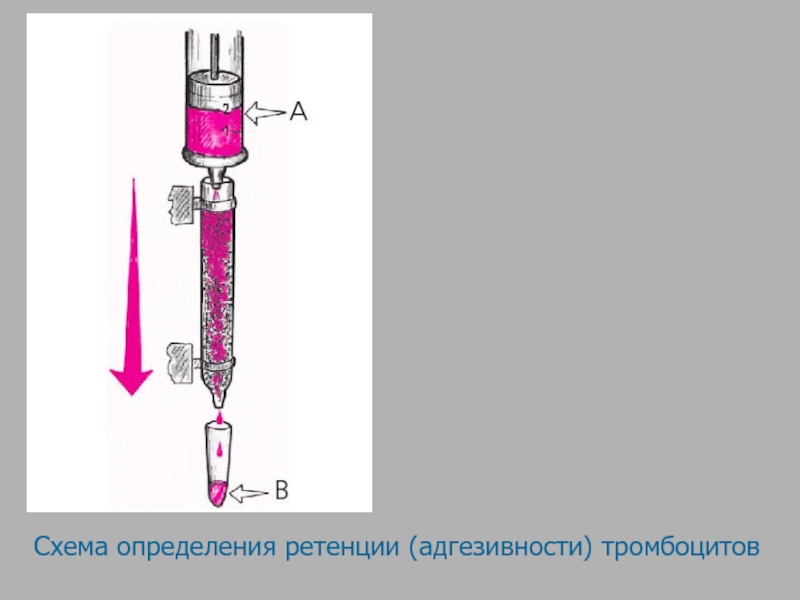

Слайд 30Определение ретенции (адгезивности) тромбоцитов

Среди многочисленных методов определения адгезивности тромбоцитов

наибольшее распространение получил метод определения ретенции на стеклянных шариках. Метод

основан на подсчете числа тромбоцитов в венозной крови до и после ее пропускания с определенной скоростью через стандартную колонку со стеклянными шариками.

Для исследования берут свежевзятую цитратную кровь.

В полиэтиленовый или силиконированный стеклянный шприц набирают 2 мл крови, присоединяют к нему полихлорвиниловую трубку (колонку) со стеклянными шариками диаметром 0,2–0,4 мм и устанавливают шприц в инфузионный насос, позволяющий опорожнять шприц со скоростью 2 мл в минуту Количество тромбоцитов определяют дважды: до и после пропускания крови через колонку со стеклянными шариками.

Слайд 31Схема определения ретенции (адгезивности) тромбоцитов

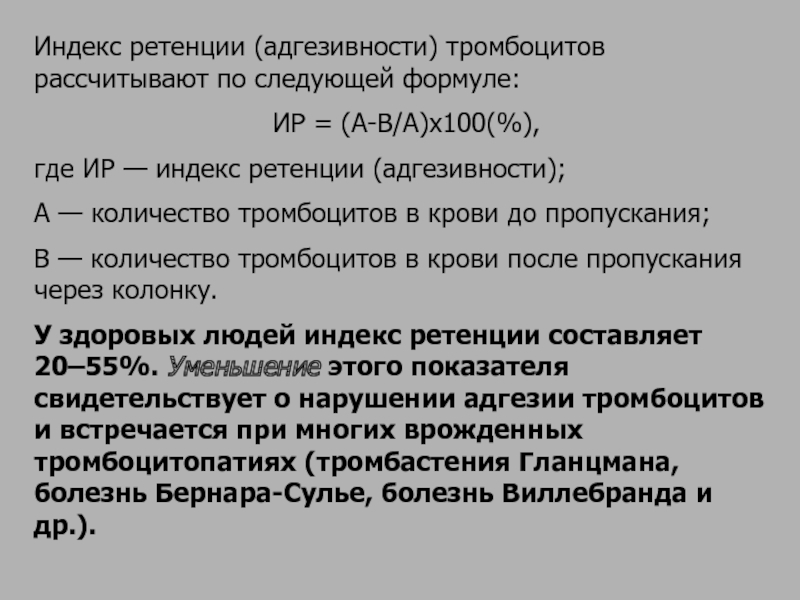

Слайд 32Индекс ретенции (адгезивности) тромбоцитов рассчитывают по следующей формуле:

ИР =

(А-В/А)х100(%),

где ИР — индекс ретенции (адгезивности);

А — количество

тромбоцитов в крови до пропускания;

В — количество тромбоцитов в крови после пропускания через колонку.

У здоровых людей индекс ретенции составляет 20–55%. Уменьшение этого показателя свидетельствует о нарушении адгезии тромбоцитов и встречается при многих врожденных тромбоцитопатиях (тромбастения Гланцмана, болезнь Бернара-Сулье, болезнь Виллебранда и др.).

Слайд 33Исследование агрегации тромбоцитов

Наиболее полная оценка агрегационной способности тромбоцитов осуществляется

при количественной фотометрической или спектрофотометрической регистрации процесса агрегации с помощью

агрегографов различной конструкции. Методы заключаются в графической регистрации изменения оптической плотности тромбоцитарной плазмы при перемешивании ее со стимуляторами агрегации. Образование тромбоцитарных агрегатов ведет к увеличению светопропускающей способности тромбоцитарной плазмы

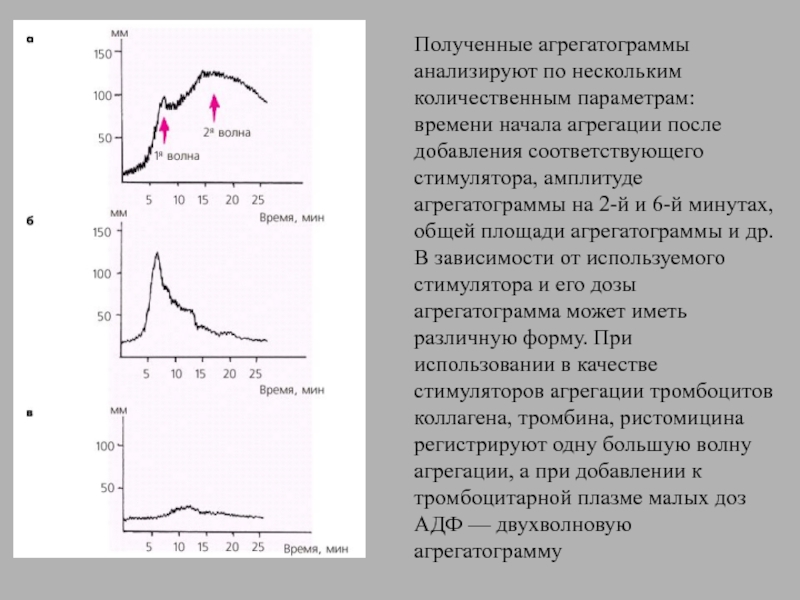

Слайд 34Полученные агрегатограммы анализируют по нескольким количественным параметрам: времени начала агрегации

после добавления соответствующего стимулятора, амплитуде агрегатограммы на 2-й и 6-й

минутах, общей площади агрегатограммы и др. В зависимости от используемого стимулятора и его дозы агрегатограмма может иметь различную форму. При использовании в качестве стимуляторов агрегации тромбоцитов коллагена, тромбина, ристомицина регистрируют одну большую волну агрегации, а при добавлении к тромбоцитарной плазме малых доз АДФ — двухволновую агрегатограмму

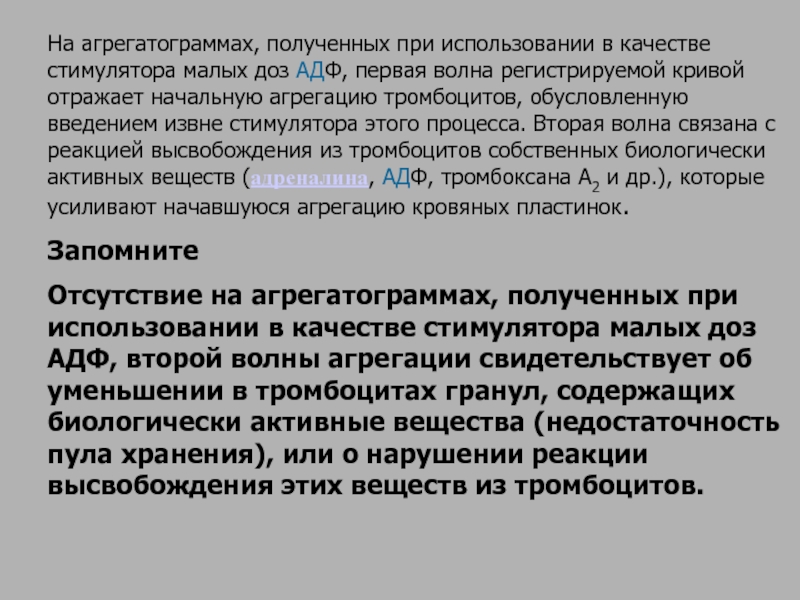

Слайд 35На агрегатограммах, полученных при использовании в качестве стимулятора малых доз

АДФ, первая волна регистрируемой кривой отражает начальную агрегацию тромбоцитов, обусловленную

введением извне стимулятора этого процесса. Вторая волна связана с реакцией высвобождения из тромбоцитов собственных биологически активных веществ (адреналина, АДФ, тромбоксана А2 и др.), которые усиливают начавшуюся агрегацию кровяных пластинок.

Запомните

Отсутствие на агрегатограммах, полученных при использовании в качестве стимулятора малых доз АДФ, второй волны агрегации свидетельствует об уменьшении в тромбоцитах гранул, содержащих биологически активные вещества (недостаточность пула хранения), или о нарушении реакции высвобождения этих веществ из тромбоцитов.

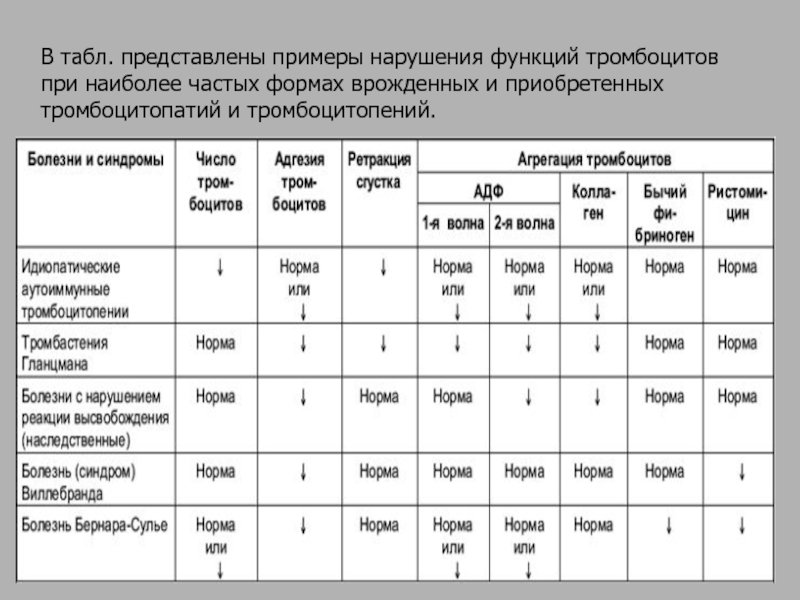

Слайд 36В табл. представлены примеры нарушения функций тромбоцитов при наиболее частых

формах врожденных и приобретенных тромбоцитопатий и тромбоцитопений.

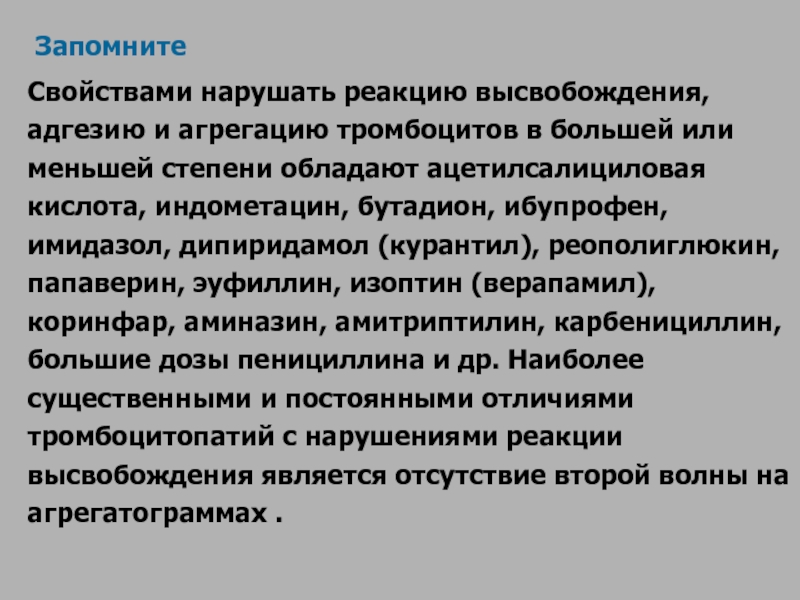

Слайд 37 Запомните

Свойствами нарушать реакцию высвобождения, адгезию и агрегацию тромбоцитов в

большей или меньшей степени обладают ацетилсалициловая кислота, индометацин, бутадион, ибупрофен,

имидазол, дипиридамол (курантил), реополиглюкин, папаверин, эуфиллин, изоптин (верапамил), коринфар, аминазин, амитриптилин, карбенициллин, большие дозы пенициллина и др. Наиболее существенными и постоянными отличиями тромбоцитопатий с нарушениями реакции высвобождения является отсутствие второй волны на агрегатограммах .

Слайд 39Сходными свойствами обладает еще одна группа тромбоцитопатий — так называемые

болезни недостаточного пула накопления или хранения. В эту группу входят

наследственные тромбоцитопатии, для которых характерна неспособность накапливать и, соответственно, выделять необходимые для агрегации биологически активные вещества (АДФ, серотонин, адреналин и др.). При электронной микроскопии в этих случаях выявляется уменьшение и даже полное отсутствие в цитоплазме тромбоцитов тех или иных гранул, содержащих эти вещества (“болезни отсутствия гранул”). Таким образом, при этом виде тромбоцитопатий нарушается реакция высвобождения. Поэтому основные показатели тромбоцитарного гемостаза неотличимы от таковых, свойственных группе тромбоцитопатий с первичным нарушением реакции высвобождения. Отличия выявляются только при электронной микроскопии: при болезнях нарушенного накопления в тромбоцитах резко уменьшено содержание гранул высокой плотности, тогда как при других тромбоцитопатиях этого нет

Слайд 40Принципы диагностики нарушений сосудисто-тромбоцитарного гемостаза

Во многих клинических случаях диагностика

конкретной причины кровоточивости, обусловленной дефектом сосудисто-тромбоцитарного гемостаза, достаточно сложна и

в ряде случаев требует использования в диагностике сложных лабораторных методов исследования функции и микроструктур тромбоцитов, не нашедших пока широкого клинического применения. Тем не менее при проведении диагностического поиска следует учитывать несколько важных принципов

Слайд 411. Обследование больных с повышенной кровоточивостью следует начинать с определения

наиболее простых показателей: количества тромбоцитов в крови, их размеров, длительности

кровотечения.

2. Если выявляется тромбоцитопения, первый этап дифференциальной диагностики должен быть направлен на исключение у больного аплазии кроветворения, гемобластозов, В12-дефицитной анемии, болезни Маркиафавы-Микели, метастазов рака в костный мозг, а также ДВС-синдрома. С этой целью проводятся такие исследования как стернальная пункция, трепанобиопсия, гастродуоденоскопия, рентгенологическое исследование легких, УЗИ-исследование и др

Слайд 423. Если названная патология отсутствует, необходимо последовательно исключить возможность гетероиммунной

формы заболевания (реакция на лекарственные препараты или на острую вирусную

инфекцию) и симптоматических аутоиммунных форм заболевания, развившихся на фоне другого основного патологического процесса: системной красной волчанки, ревматоидного артрита, хронического лимфолейкоза, хронического активного гепатита, цирроза печени и др.

Слайд 434. Если результаты этого диагностического поиска оказались отрицательными, следует думать

о возможной аутоиммунной идиопатической тромбоцитопенической пурпуре. В этих случаях диагноз

подтверждается

а) отсутствием признаков болезни в раннем детстве у пациента и у кровных родственников;

б) хорошим эффектом кортикостероидной терапии;

в) другими более сложными методами исследования функции тромбоцитов, например методом Диксона, в основе которого лежит количественное определение антител на поверхности тромбоцитов

Слайд 445. Если при подсчете тромбоцитов в крови их число оказалось

нормальным, то с определенной долей вероятности следует проводить диагностический поиск

заболеваний, в основе которых лежит нарушение функций тромбоцитов — тромбоцитопатий. С этой целью необходимо определить способность кровяных пластинок к адгезии и агрегации с различными стимуляторами (АДФ, адреналин, коллаген, бычий фибриноген и ристомицин).

6. Наконец, при обнаружении признаков нарушенного высвобождения целесообразно прибегнуть к более сложным методам исследования, включая электронную микроскопию.