Разделы презентаций

- Разное

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Геометрия

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

Введение в общую гистологию

Содержание

- 1. Введение в общую гистологию

- 2. ОпределениеТкани - это исторически (филогенетически) сложившиеся системы

- 3. В любой системе все ее элементы упорядочены

- 4. ОпределениеТкань - система гистологических элементов, объединённых общей

- 5. Система гистологических элементов конструируется, обновляется и функционирует

- 6. Гистологические элементы подразделяют на 2 основные категории:клеточные (клетка, симпласт, синцитий, постклеточные структуры);неклеточные (компоненты межклеточного вещества).

- 7. Клеточные гистологические элементыКлетка — главный гистологический элемент. Симпласт —

- 8. Межклеточное вещество Тканевый матрикс (межклеточное вещество) состоит

- 9. РАЗВИТИЕ ТКАНЕЙСвойства любой ткани несут на себе

- 10. Детерминация – это процесс определения дальнейшего пути

- 11. Развитие тканей в эмбриогенезе происходит в результате

- 12. ТЕОРИЯ ЭВОЛЮЦИИ ТКАНЕЙТеория параллельных рядов. А.А. Заварзин

- 13. ДИФФЕРОНДифферон (гистогенетический ряд) — совокупность клеточных форм, составляющих

- 14. Стволовые клетки — самоподдерживающаяся популяция клеток, способных дифференцироваться

- 15. Ограничение проспективных потенций. По мере дифференцировки происходит

- 16. Слайд 16

- 17. Регенерация Регенерация — восстановление утраченной или повреждённой дифференцированной

- 18. Физиологическая регенерация — естественное обновление структуры. В ходе

- 19. Репаративная регенерация — образование новых структур вместо повреждённых

- 20. Межклеточные взаимодействияПри формировании ткани и в ходе

- 21. Адгезия — одновременно и следствие процесса клеточного узнавания,

- 22. Молекулы адгезииРазличают несколько групп молекул адгезии.Кадгерины — трансмембранные

- 23. Гистогенез и поддержание тканевой структуры При образовании

- 24. Классификация тканей Несмотря на различия структурной организации

- 25. Различают 4 основных вида тканей:

- 26. Слайд 26

- 27. Слайд 27

- 28. Спасибо за внимание!

- 29. Скачать презентанцию

ОпределениеТкани - это исторически (филогенетически) сложившиеся системы клеток и неклеточных структур, обладающих общностью строения, в ряде случаев - общностью происхождения, и специализированные на выполнении определенных функций.

Слайды и текст этой презентации

Слайд 2Определение

Ткани - это исторически (филогенетически) сложившиеся системы клеток и неклеточных

Слайд 3В любой системе все ее элементы упорядочены в пространстве и

функционируют согласованно друг с другом.

Система в целом обладает при

этом свойствами, не присущими ни одному из ее элементов, взятому в отдельности.Соответственно и в каждой ткани ее строение и функции несводимы к простой сумме свойств отдельных входящих в нее клеток.

Слайд 4Определение

Ткань - система гистологических элементов, объединённых общей структурой, функцией и

происхождением.

Гистологические элементы — структурно-функциональные единицы, образующие ткани, органы и организм

в целом Слайд 5Система гистологических элементов конструируется, обновляется и функционирует лишь при условии

их взаимного узнавания, образования контактов между ними и информационных взаимоотношений,

т.е. множества процессов, объединяемых термином межклеточные взаимодействия.Термин межклеточные взаимодействия подразумевает взаимодействия между гистологическими элементами, а не только между клетками.

Слайд 6Гистологические элементы подразделяют на 2 основные категории:

клеточные (клетка, симпласт, синцитий,

постклеточные структуры);

неклеточные (компоненты межклеточного вещества).

Слайд 7Клеточные гистологические элементы

Клетка — главный гистологический элемент.

Симпласт — многоядерная структура, образованная

при слиянии однотипных клеток (поперечнополосатое мышечное волокно скелетной мускулатуры, остеокласт).

Синцитий —

структура, состоящая из клеток, соединённых цитоплазматическими мостиками (сперматогенные клетки, пульпа эмалевого органа).Постклеточные структуры - безъядерные функционально активные фрагменты клеток (эритроциты, тромбоциты).

Слайд 8Межклеточное вещество

Тканевый матрикс (межклеточное вещество) состоит из основного вещества

и содержащихся в нём волокон (коллагеновые, эластические и ретикулиновые).

Структуры

тканевого матрикса построены из молекул, вырабатываемых и секретируемых клетками. Слайд 9РАЗВИТИЕ ТКАНЕЙ

Свойства любой ткани несут на себе отпечаток всей предыдущей

истории ее становления. Под развитием живой системы понимаются ее преобразования

и в филогенезе, и в онтогенезе. Ткани как системы, состоящие из клеток и их производных, возникли исторически с появлением многоклеточных организмов.Слайд 10Детерминация – это процесс определения дальнейшего пути развития клеток на

основе блокирования отдельных генов.

Коммитирование – это ограничение возможных путей

развития вследствие детерминации. Коммитирование совершается ступенчато. Сначала соответствующие преобразования генома касаются крупных его участков. Затем все более детализируются, поэтому вначале детерминируются наиболее общие свойства клеток, а затем и более частные.Слайд 11Развитие тканей в эмбриогенезе происходит в результате дифференцировки клеток.

Под

дифференцировкой понимают изменения в структуре клеток в результате их функциональной

специализации, обусловленные активностью их генетического аппарата.Различают четыре основных периода дифференцировки клеток зародыша — оотипическую, бластомерную, зачатковую и тканевую дифференцировку. Проходя через эти периоды клетки зародыша образуют ткани (гистогенез).

Слайд 12ТЕОРИЯ ЭВОЛЮЦИИ ТКАНЕЙ

Теория параллельных рядов. А.А. Заварзин обратил внимание на

сходное строение тканей, выполняющих одинаковую функцию т.е. строение обьясняется функцией.

Теория

дивергентного расхождения. Согласно Хлопину из 8 зачатков - энтодермы, целомической выстилки, энтомезенхимы, миотомов, хорды, кожной эктодермы, нейроэктодермы, прехордальной пластинки - в ходе дивергентной дифференцировки путем расхождения признаков образуются все виды тканей .Концепции А.А.Заварзина и Н.Г.Хлопина, разработанные независимо одна от другой, дополняют друг друга и были объединены А.А.Брауном и В.П.Михайловым: сходные тканевые структуры возникали параллельно в ходе дивергентного развития.

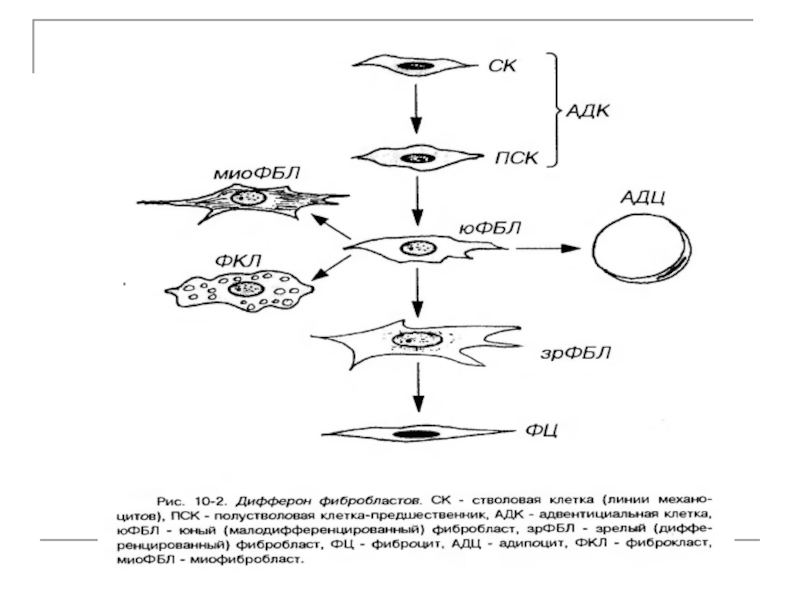

Слайд 13ДИФФЕРОН

Дифферон (гистогенетический ряд) — совокупность клеточных форм, составляющих ту или иную

линию дифференцировки.

В диффероне последовательно различают: стволовые клетки → клетки–предшественницы → зрелые

клетки, достигшие состояния окончательной (терминальной) дифференцировки.Камбиальные клетки – совокупность стволовых клеток и клеток-предшественниц.

Слайд 14Стволовые клетки — самоподдерживающаяся популяция клеток, способных дифференцироваться в нескольких направлениях

и формировать различные клеточные типы. Так, стволовые эпендимные клетки ЦНС

дают начало разным нейронам и глиоцитам. Стволовые клетки обладают высокими пролиферативными потенциями, но, как правило, делятся редко.Клетки–предшественницы. По мере дифференцировки их пролиферативные потенции постепенно уменьшаются. Выделяют наиболее раннюю стадию клеток–предшественниц — коммитированные, или полустволовые клетки.

Зрелые клетки. Ими заканчивается гистогенетический ряд.

Слайд 15Ограничение проспективных потенций. По мере дифференцировки происходит ограничение потенций клеток

дифференцироваться в различных направлениях. Например, если клетка–предшественница может дифференцироваться в

трёх направлениях, т.е. участвовать в образовании трёх клеточных типов, то её непосредственный потомок может дифференцироваться только в двух направлениях и т.д.Уровень дифференцировки. В диффероне уровень специализации клеток нарастает.

Необратимость дифференцировки. В нормальных условиях переход от более дифференцированного состояния к менее дифференцированному невозможен, т.е. соблюдается принцип необратимости дифференцировки. Это свойство дифферона часто нарушается при новообразованиях (неоплазиях) — патологических разрастаниях клеток с нарушением контроля размножения и способности к построению тканевых и органных многоклеточных структур.

Слайд 17Регенерация

Регенерация — восстановление утраченной или повреждённой дифференцированной структуры.

Различают физиологическую

регенерацию и репаративную регенерацию.

Когда говорят о регенерации тканей, имеют

в виду регенерацию клеток и клеточных типов.Слайд 18Физиологическая регенерация — естественное обновление структуры. В ходе жизнедеятельности на смену

гибнущим клеткам приходят новые. В физиологической регенерации участвуют клетки всех

обновляющихся популяций и образуемые ими тканевые структуры. Так, на смену закончившим жизненный цикл эпителиоцитам слизистой оболочки пищеварительного тракта постоянно приходят новые клетки.Слайд 19Репаративная регенерация — образование новых структур вместо повреждённых и на месте

повреждённых. Признак репаративной регенерации — появление многочисленных малодифференцированных клеток со свойствами

эмбриональных клеток зачатка регенерирующего органа или ткани. При репаративной регенерации какой-то структуры реконструируются процессы развития этой структуры в раннем онтогенезе. Например, формирование зрелой костной ткани на месте перелома кости протекает так же, как и при энхондральном остеогенезе.Слайд 20Межклеточные взаимодействия

При формировании ткани и в ходе её функционирования важную

роль играют процессы межклеточной коммуникации — узнавание и адгезия.

Узнавание — специфическое взаимодействие

клетки с другой клеткой или внеклеточным матриксом. В результате узнавания неизбежно развиваются следующие процессы: прекращение миграции клеток → адгезия клеток → образование адгезионных и специализированных межклеточных контактов → формирование клеточных ансамблей (морфогенез) → взаимодействие клеток между собой в ансамбле, с клетками других структур и молекулами внеклеточного матрикса.Слайд 21Адгезия — одновременно и следствие процесса клеточного узнавания, и механизм его

реализации — процесс взаимодействия специфических гликопротеинов соприкасающихся плазматических мембран распознавших друг

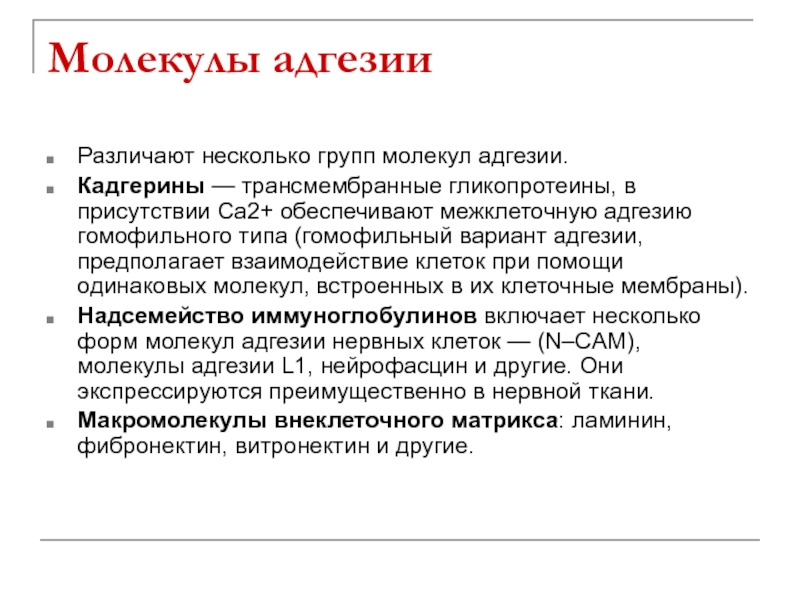

друга клеточных партнёров или специфических гликопротеинов плазматической мембраны и внеклеточного матрикса. Если специальные гликопротеины плазматических мембран взаимодействующих клеток образуют связи, то это и означает, что клетки узнали друг друга. Если специальные гликопротеины плазматических мембран узнавших друг друга клеток остаются в связанном состоянии, то это поддерживает слипание клеток — клеточную адгезию.Слайд 22Молекулы адгезии

Различают несколько групп молекул адгезии.

Кадгерины — трансмембранные гликопротеины, в присутствии

Ca2+ обеспечивают межклеточную адгезию гомофильного типа (гомофильный вариант адгезии, предполагает

взаимодействие клеток при помощи одинаковых молекул, встроенных в их клеточные мембраны).Надсемейство иммуноглобулинов включает несколько форм молекул адгезии нервных клеток — (N–CAM), молекулы адгезии L1, нейрофасцин и другие. Они экспрессируются преимущественно в нервной ткани.

Макромолекулы внеклеточного матрикса: ламинин, фибронектин, витронектин и другие.

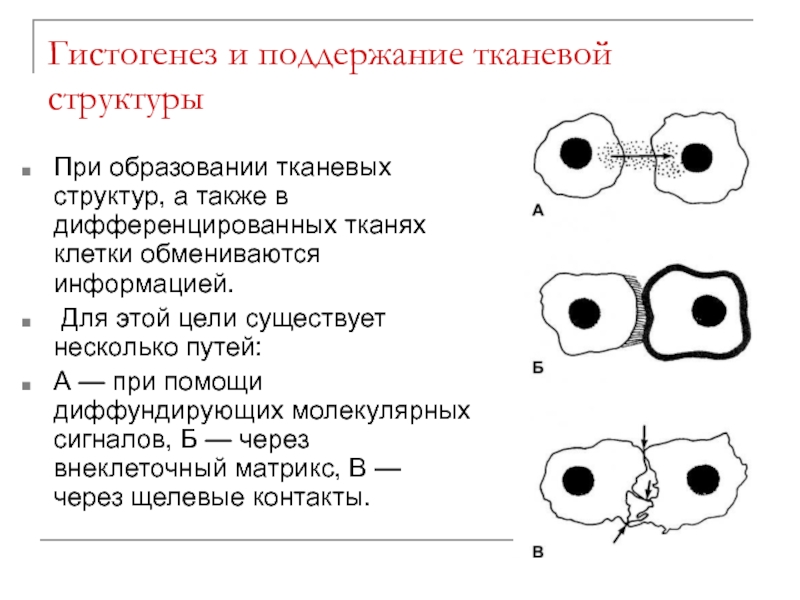

Слайд 23Гистогенез и поддержание тканевой структуры

При образовании тканевых структур, а

также в дифференцированных тканях клетки обмениваются информацией.

Для этой цели

существует несколько путей:А — при помощи диффундирующих молекулярных сигналов, Б — через внеклеточный матрикс, В — через щелевые контакты.

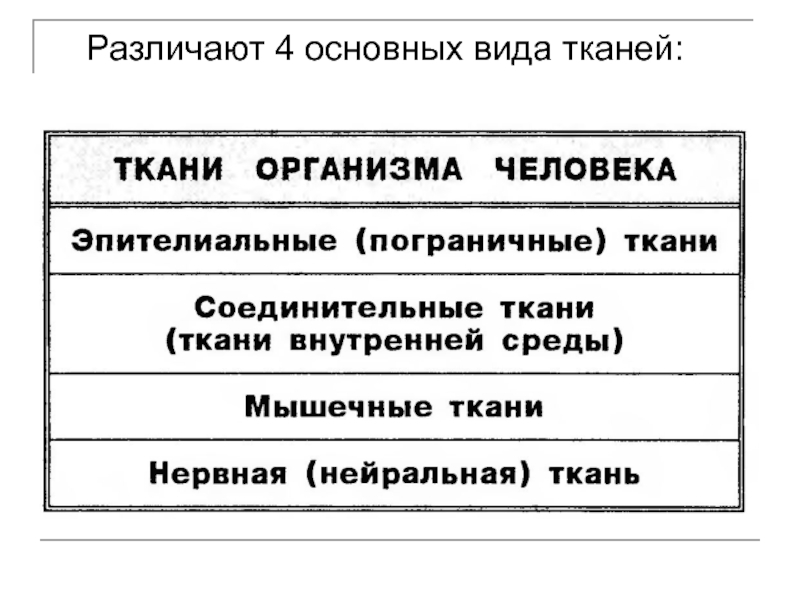

Слайд 24Классификация тканей

Несмотря на различия структурной организации и физиологических свойств

органов и систем организма, все они состоят из ограниченного количества

тканей.Тканевый тип объединяет ткани с общими свойствами. При этом учитываются генез (гистогенез), структура и функция отдельных тканей, входящих в конкретный тканевый тип.

При формировании тканевой группы генез не учитывается.

Первую классификацию тканей предложил Биша. Принятая в настоящее время классификация тканей принадлежит фон Лейдигу.

![Звуки [х], [ х′ ].

Позначення їх

буквами Х, х ( ха](/img/thumbs/35dbf8338bb9957e36032e16906181a0-800x.jpg)