Слайд 1Введение в патологическую анатомию животных. Определение предмета, цели, задачи. История

развития патологической анатомии. Персоналии

Смерть. Учение о смерти – танатология. Танатогенез.

Посмертные изменения

Российский университет дружбы народов

Аграрно-технологический институт

Департамент ветеринарной медицины

Автор: доцент, к.б.н. Куликов Е.В.

Москва, 2020 г.

Слайд 2План темы

Введение в патологическую анатомию животных.

Цели, задачи патологической анатомии.

Определение патологической

анатомии.

История развития патологической анатомии. Персоналии.

Смерть, учение о смерти.

Посмертные изменения.

Список литературы.

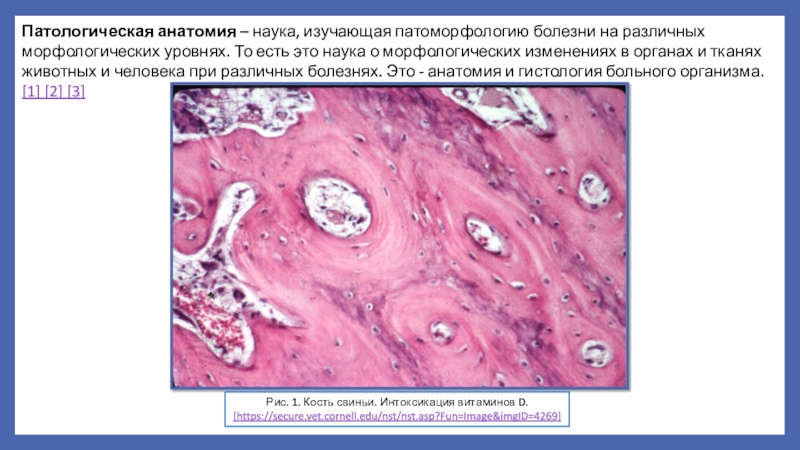

Слайд 3Патологическая анатомия – наука, изучающая патоморфологию болезни на различных морфологических

уровнях. То есть это наука о морфологических изменениях в органах

и тканях животных и человека при различных болезнях. Это - анатомия и гистология больного организма. [1] [2] [3]

Рис. 1. Кость свиньи. Интоксикация витаминов D.

[https://secure.vet.cornell.edu/nst/nst.asp?Fun=Image&imgID=4269]

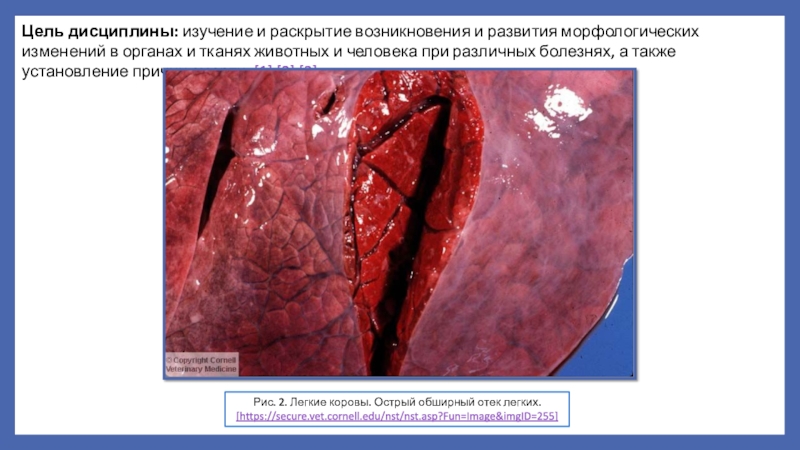

Слайд 4Цель дисциплины: изучение и раскрытие возникновения и развития морфологических изменений

в органах и тканях животных и человека при различных болезнях,

а также установление причин смерти. [1] [2] [3]

Рис. 2. Легкие коровы. Острый обширный отек легких.

[https://secure.vet.cornell.edu/nst/nst.asp?Fun=Image&imgID=255]

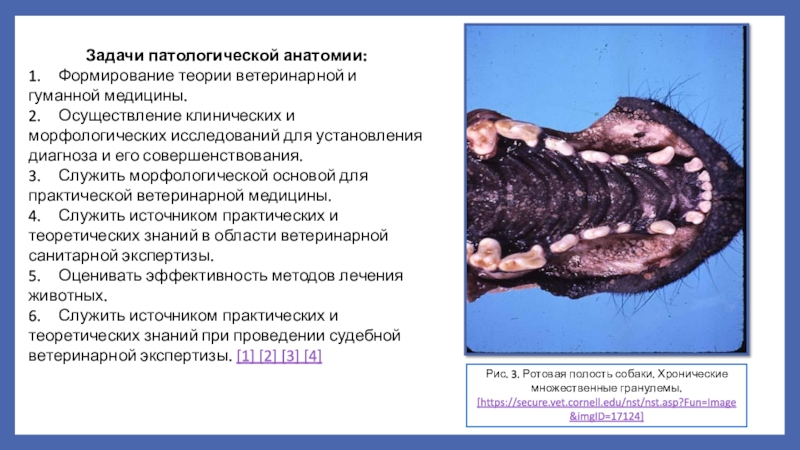

Слайд 5Задачи патологической анатомии:

1. Формирование теории ветеринарной и гуманной медицины.

2. Осуществление клинических и

морфологических исследований для установления диагноза и его совершенствования.

3. Служить морфологической основой

для практической ветеринарной медицины.

4. Служить источником практических и теоретических знаний в области ветеринарной санитарной экспертизы.

5. Оценивать эффективность методов лечения животных.

6. Служить источником практических и теоретических знаний при проведении судебной ветеринарной экспертизы. [1] [2] [3] [4]

Рис. 3. Ротовая полость собаки. Хронические множественные гранулемы.

[https://secure.vet.cornell.edu/nst/nst.asp?Fun=Image&imgID=17124]

Слайд 6Объектом исследования патологической анатомии являются трупы животных, патологический материал, полученный

при вскрытии, боенские конфискаты, материал, полученный при хирургических операциях, материал,

полученный в результате эксперимента, биопсийный материал. [1] [3] [4]

Рис. 4. Мышцы задней конечности собаки. Липома задней конечности.

[https://secure.vet.cornell.edu/nst/nst.asp?Fun=Image&imgID=436]

Слайд 7Патологическая анатомия

Рис. 5. Мускулатура кошки. Гипертрофия мышц.

[https://secure.vet.cornell.edu/nst/nst.asp?Fun=Image&imgID=550]

Общая патологическая анатомия

Частная патологическая

анатомия

Клиническая патологическая анатомия

Слайд 8Общая патологическая анатомия – наука, изучающая общепатологические процессы, состояния, а

также типические патологические процессы. [1]

Рис. 6. Миокард лошади. Дистрофия и

минерализация миокарда.

[https://secure.vet.cornell.edu/nst/nst.asp?Fun=Image&imgID=1707]

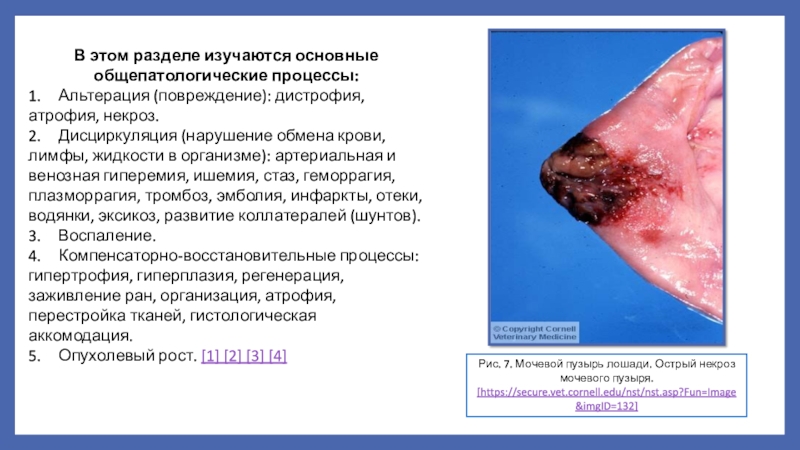

Слайд 9В этом разделе изучаются основные общепатологические процессы:

1. Альтерация (повреждение): дистрофия, атрофия,

некроз.

2. Дисциркуляция (нарушение обмена крови, лимфы, жидкости в организме): артериальная и

венозная гиперемия, ишемия, стаз, геморрагия, плазморрагия, тромбоз, эмболия, инфаркты, отеки, водянки, эксикоз, развитие коллатералей (шунтов).

3. Воспаление.

4. Компенсаторно-восстановительные процессы: гипертрофия, гиперплазия, регенерация, заживление ран, организация, атрофия, перестройка тканей, гистологическая аккомодация.

5. Опухолевый рост. [1] [2] [3] [4]

Рис. 7. Мочевой пузырь лошади. Острый некроз мочевого пузыря.

[https://secure.vet.cornell.edu/nst/nst.asp?Fun=Image&imgID=132]

Слайд 10Частная патологическая анатомия изучает вопросы, связанные с отдельными нозологическими единицами,

т.е отдельными болезнями. [3]

Рис. 8. Кишечник лошади. Перфорация стенок кишечника

.

[https://secure.vet.cornell.edu/nst/nst.asp?Fun=Image&imgID=173]

Слайд 11Данный раздел включает в себя:

1. Органопатоморфология

2. Патоморфология инфекционных болезней

3. Патоморфология инвазивных болезней

4. Патоморфология болезней

новорожденных

5. Патоморфология отравлений

6. Радиационная патология

7. Патоморфология пороков развития (уродств) [1] [2] [3] [4]

Рис.

9. Легкие КРС. Острый пневмония, вызванная нематодами.

[https://secure.vet.cornell.edu/nst/nst.asp?Fun=Image&imgID=353]

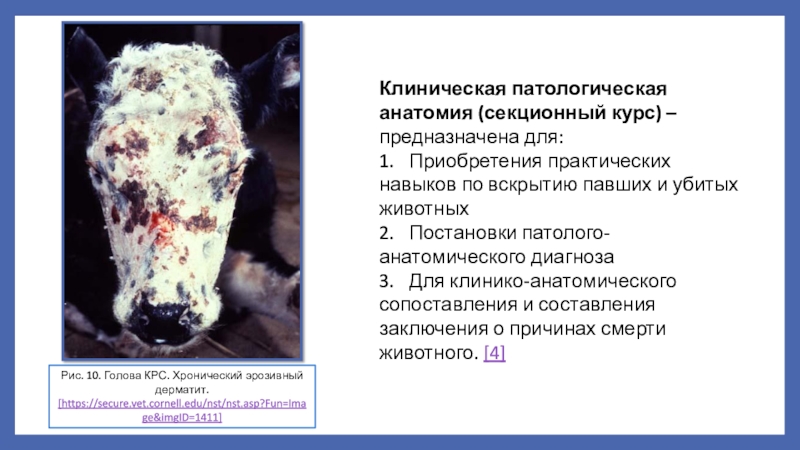

Слайд 12Клиническая патологическая анатомия (секционный курс) – предназначена для:

1. Приобретения практических навыков

по вскрытию павших и убитых животных

2. Постановки патолого-анатомического диагноза

3. Для клинико-анатомического сопоставления

и составления заключения о причинах смерти животного. [4]

Рис. 10. Голова КРС. Хронический эрозивный дерматит.

[https://secure.vet.cornell.edu/nst/nst.asp?Fun=Image&imgID=1411]

Слайд 13Уровни изучения патологической анатомии животных:

1. Молекулярный (гистохимия, цитохимия)

2. Субклеточный – изучение ультраструктур

клеток (органелл) с помощью электронного микроскопа

3. Клеточный и тканевой – изучение

структуры тканей, клеток и межклеточного пространства

4. Органный – изучение изменений в отдельных органах с помощью микро- и макроскопии.

5. Системный – изучение изменений в системах органов

6. Организменный – изучение патологии в рамках целостного организма во взаимоотношении всех его органов и систем. [1] [2] [3] [4]

Рис. 11. Мозг лошади. Хронический локальный менингоэнцефалит.

[https://secure.vet.cornell.edu/nst/nst.asp?Fun=Image&imgID=92]

Слайд 14История развития патологической анатомии в мире и в России. Персоналии

Представления

о нормальном строении тела человека, которые легли в основу развития

патологической анатомии как науки, возникли в результате вскрытий трупов. Эпизодически такие вскрытия производились еще в 3—1 вв. до н. э., но заслуга систематического описания строения человеческого тела принадлежит А. Везалию, книга которого (1543) сыграла громадную роль в истории медицины. [1] [2] [3]

Рис. 12. Андреас Везалий.

[http://publ.lib.ru/ARCHIVES/V/VEZALIY_Andreas/.Online/Vezaliy_A.-P001..jpg]

Слайд 15О необходимости изучения анатомии не только здорового, но и больного

организма писал еще Френсис Бэкон (Bacon, Francis, 1561 — 1626

гг.) — выдающийся английский философ и государственный деятель, который, не будучи врачом, во многом определил пути дальнейшего развития медицины. [1] [2] [3]

Рис. 13. Френсис Бэкон.

[https://lh6.googleusercontent.com/-enVai8R2coE/AAAAAAAAAAI/AAAAAAAAABg/DW0modjFezI/s0-c-k-no-ns/photo.jpg]

История развития патологической анатомии в мире и в России. Персоналии

Слайд 16Во второй половине XVI в. в Риме Б. Евстахий первый

ввел в римском госпитале систематическое вскрытие умерших и, таким образом,

способствовал становлению патологической анатомии. Начало патологической анатомии как науке положил соотечественник Евстахия — итальянский анатом и врач Джованни Батиста Морганьи. Дж. Б. Морганьи опубликовал в 1761 г. классическое 6-томное исследование «О местонахождении и причинах болезней, открываемых посредством рассечения» («De sedibus et causis morborum per anatomen indagatis»). [1] [2] [3]

Рис. 14. Бартоломео Евстахий.

[https://ru.wikipedia.org/wiki/Эустахио,_Бартоломео#/media/File:Bartolomeus_Eustachius.jpg]

История развития патологической анатомии в мире и в России. Персоналии

Слайд 17Дж. Б. Морганьи показал, что каждая болезнь вызывает определенные материальные

изменения, в конкретном органе и определил орган как место локализации

болезненного процесса (органопатология). Таким образом, понятие болезни было соединено с конкретным материальным субстратом. Сблизив анатомию с клинической медициной, Морганьи положил начало клинико-анатомическому принципу и создал первую научно обоснованную классификацию болезней. [1] [2] [3]

Рис. 15. Дж. Б. Морганьи.

[https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ef/Morgagni_portrait.jpg/267px-Morgagni_portrait.jpg]

История развития патологической анатомии в мире и в России. Персоналии

Слайд 18Важный этап в развитии патологической анатомии связан с деятельностью французского

анатома, физиолога и врача Мари Франсуа Ксавье Биша (Bichat, Marie

Francois Xavier, 1771—1802). Развивая положения Морганьи, он впервые показал, что жизнедеятельность отдельного органа слагается из функций различных тканей, входящих в его состав, и что патологический процесс поражает не весь орган, как полагал Морганьи, а только отдельные его ткани (тканевая патология). Не используя микроскопическую технику, которая в то время была еще несовершенна, Бита заложил основы учения о тканях — гистологии. [1] [2] [3]

Рис. 16. Мари Франсуа Ксавье Биша.

[https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f6/MF_Xavier_Bichat.jpg/267px-MF_Xavier_Bichat.jpg]

История развития патологической анатомии в мире и в России. Персоналии

Слайд 19Значительным событием явилось издание в 1841—1846 гг. трехтомного сочинения патологоанатома

К. Рокитанского (Rokitansky, Karl, 1804— 1878) «Руководство по патологической анатомии»,

вскоре переведенного на русский язык. Рокитанский дал систематическое описание патологической морфологии важнейших патологических процессов и болезней. Он высказал правильную мысль о тесной связи морфологических и химических изменений тканей организма; однако в его время научное изучение химических изменений живой материи только еще начиналось, и поэтому развиваемое Рокитанским учение — гуморальная патология — оказалось в значительной мере спекулятивным, а его представление, что в основе патологических изменений лежат различные неправильности смешения соков организма (дискразии), не имело фактического обоснования. [1] [2] [3]

Рис. 17. Карл Рокитанский.

[https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a3/Rokitansky_Carl.jpg]

История развития патологической анатомии в мире и в России. Персоналии

Слайд 20Эпоху в развитии патологической анатомии и медицины в целом составила

книга основоположника современной патологической анатомии Рудольфа Вирхова («Целлюлярная патология», 1858

г.), выдержавшая пять изданий (I и III переведены на русский язык в 1859 и 1865 гг.). Р. Вирхов ввел патологогистологическое исследование в изучение болезненных процессов, что дало возможность объективного детального изучения материального субстрата болезней. [1] [2] [3]

Рис. 18. Рудольф Вирхов.

[https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/80/Rudolf_Virchow.jpg/200px-Rudolf_Virchow.jpg]

История развития патологической анатомии в мире и в России. Персоналии

Слайд 21Вирхов и его многочисленные последователи установили те гистологические изменения, которые

характерны для основных общепатологических процессов и для поражений органов и

тканей при болезнях. В результате многолетних исследований, продолжающихся и сейчас, и все время расширяющихся и углубляющихся в связи с развитием теории патологии и совершенствованием технических возможностей, накоплен и систематизирован громадный фактический материал о морфологическом субстрате патологических процессов. Начало этому положено Вирховом, что и является крупной его заслугой.

Во второй половине XIX и начале ХХ вв. в Германии работали крупные патологоанатомы Кип, Иост, авторы фундаментальных руководств по патолого-анатомической анатомии. Немецкие патологоанатомы вели большие исследования по инфекционной анемии лошадей, туберкулезу, ящуру, чуме свиней и т. д. [1] [2] [3] [4]

История развития патологической анатомии в мире и в России. Персоналии

Слайд 22Патологическая анатомия в России и Советском Союзе имеет 250-летнюю историю.

В основанных Петром I первых госпиталях были открыты школы для

подготовки лекарей и производились вскрытия людей, умерших от болезней. В «Генеральном регламенте о госпиталях» (1735 г.) предписывалось делать такие вскрытия, зарисовывать обнаруженные патологические изменения и сопоставлять их с клиническими. Ряд инструкций о патологоанатомических вскрытиях издал президент Медицинской канцелярии патологической анатомии Кондоиди; он предписывал врачам «...тех больных, кои вам лечением поверены и умрут, не пропускать ни одного без ... анатомии» с целью выявления производимых болезнью изменений и сопоставления их с прижизненными расстройствами, т. к. только таким путем могут быть выявлены те изменения, от познания которых «...в разных случаях и для употребления надлежащих потом способов к излечению таковых больных и расширению медицины и вам самому неоцененные успехи последовать имеют» («Инструкция, данная младшим докторам генеральных госпиталей», п. 12, 1754 г.) Использование патологоанатомических данных для целей клинической практики — клинико-анатомическое направление — характерно для всей истории развития отечественной патологической анатомии. [1] [2] [3] [4]

История развития патологической анатомии в мире и в России. Персоналии

Слайд 23Хотя вскрытие трупов в то время встречало много препятствий, особенно

со стороны духовенства и чиновных начальников, патологическая анатомия развивалась, и

среди ее представителей были выдающиеся деятели. Большую роль сыграло открытие в Петербурге (1798 г.) и Москве медико-хирургических академий. Адъюнкт-профессор Московской академии И.А. Костомаров (1791 —1837 гг.), переводя с английского языка руководство М. Бейли, приложил к этому изданию свой «Трактат об отношениях патологической анатомии к другим наукам и о способах, коими она может быть познаваема и совершенствуема» (1826 г.), где указывает на необходимость изучения поражений отдельных органов в их взаимосвязи; он считает необходимым сочетать анатомические исследования с патологофизиологическими, «иначе наша наука будет мертвая если будет ограничиваться токмо мертвым телом». [1] [2] [3]

Рис. 19. Московская ветеринарная академия.

[http://www.agroxxi.ru/images/vuz27.jpg]

История развития патологической анатомии в мире и в России. Персоналии

Слайд 24Клинико-анатомическое направление в патологической анатомии получило дальнейшее развитие с организацией

первых кафедр патологической анатомии — в Москве (1849 г.) и

Петербурге (1859 г.). Важнейшую роль в организации обеих кафедр сыграли клиницисты: крупный московский терапевт И.В. Варвинский и Н.И. Пирогов, М.Я. Мудров считал необходимым включить патологическую анатомию в учебный план медицинских факультетов, признавал очень важным для повышения квалификации врачей анализ результатов вскрытий, часто посещал анатомический театр и сам производил вскрытия. Н.И. Пирогов вел преподавание патологической анатомии и проводил с клиницистами разбор данных вскрытий. С.П. Боткин демонстрировал на своих лекциях патологоанатомические препараты и анализировал данные вскрытий. Г.А. Захарьин писал: «Вскрытия имеют чрезвычайную важность для клиник как орудия успехов медицины как науки. Они прибавляют к прижизненному наблюдению новые данные, уясняющие дело, и, таким образом, подвигают диагностику и вообще патологию, а следовательно и терапию». [1] [2] [3]

История развития патологической анатомии в мире и в России. Персоналии

Слайд 25Рис. 20. Н.И. Пирогов.

[http://www.tonnel.ru/gzl/301277141_tonnel.gif]

История развития патологической анатомии в мире и

в России. Персоналии

Рис. 21. И.В. Варвинский.

[https://ru.wikipedia.org/wiki/Варвинский,_Иосиф_Васильевич#/media/File.png]

Рис. 22. М.Я. Мудров.

[https://ru.wikipedia.org/wiki/Мудров,_Матвей_Яковлевич#/media/File:Mudrov_Matvey.jpg]

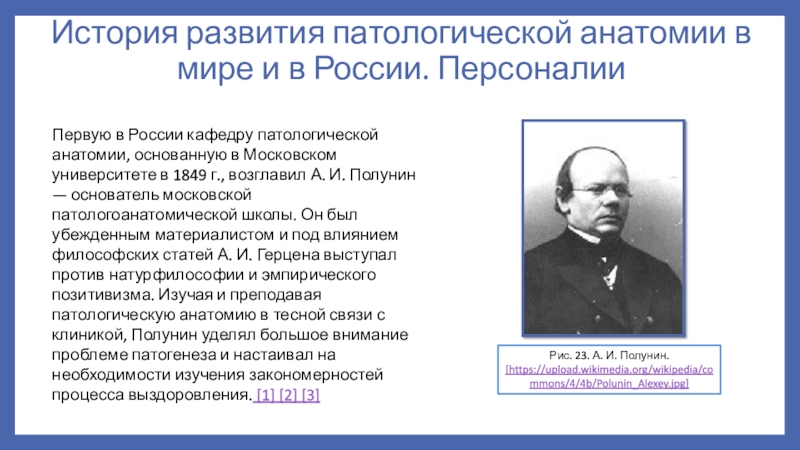

Слайд 26Первую в России кафедру патологической анатомии, основанную в Московском университете

в 1849 г., возглавил А. И. Полунин — основатель московской

патологоанатомической школы. Он был убежденным материалистом и под влиянием философских статей А. И. Герцена выступал против натурфилософии и эмпирического позитивизма. Изучая и преподавая патологическую анатомию в тесной связи с клиникой, Полунин уделял большое внимание проблеме патогенеза и настаивал на необходимости изучения закономерностей процесса выздоровления. [1] [2] [3]

Рис. 23. А. И. Полунин.

[https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4b/Polunin_Alexey.jpg]

История развития патологической анатомии в мире и в России. Персоналии

Слайд 27Клинико-анатомическое направление патологической анатомии продолжали и развивали преемники Полунина по

кафедре. С 1869 по 1906 г. ею заведовал И.Ф. Клейн,

а затем до 1915 г.— М. Н. Никифоров — прекрасный педагог, воспитавший плеяду крупных ученых, создавший известный учебник по патологической анатомии и первое отечественное руководство по патологогистологической технике. Из его школы вышел Н. Ф. Мельников-Разведенков, занимавший затем кафедру патологической анатомии в Харькове и принимавший активное участие в организации кафедры патологической анатомии Кубанского мед. института. Учеником М. Н. Никифорова был выдающийся советский патологоанатом А. И. Абрикосов, возглавлявший с 1920 г. кафедру медицинского факультета Московского университета, а с 1930 г. — 1-го Московского медицинского института. А. И. Абрикосов — автор большого числа научных работ, руководств по технике вскрытия трупов и гистологической технике, учебника, на котором воспитаны поколения врачей, создатель большой школы патологической анатомии, выдающийся прозектор, крупный общественный деятель. [1] [2] [3] [4]

История развития патологической анатомии в мире и в России. Персоналии

Слайд 28Представителем московской школы патологоанатомов были В. И. Недровский, основные научные

исследования которого относились к сфере микробиологии, и Г. В. Власов.

Выдающимся

представителем московской школы патологоанатомов является И. В. Давыдовский, автор оригинального руководства по патологической анатомии и ряда крупных монографий. Одним из корифеев московской школы является М. А. Скворцов — крупнейший ученый и специалист в области патологии детского возраста. Из деятелей московской школы патологоанатомов следует упомянуть В. Т. Талалаева, Г. Э. Корицкого, Б. Н. Могильницкого, П. Е. Снесарева, Ю. М. Лазовского, Ф. И. Пожариского, А. В. Русакова Н. И. Крич, С. Б. Вайнберга, Е. Я. Герценберг, А. Г. Кестнера. Многие представители этой школы возглавляли заведуют кафедрами патологической анатомии и научно-исследовательскими лабораториями в различных городах. [1] [2] [3]

История развития патологической анатомии в мире и в России. Персоналии

Слайд 29Второй наиболее крупной школой патологической анатомии является петербургская (ленинградская), возникновение

которой связано с организацией кафедры патологической анатомии Медико-хирургической академии. В

1836/37 учебном году патологическая анатомия была включена в число предметов, обязательных для изучения в Академии. С 1840/41 учебного года курс вскрытия трупов вел Н.И. Пирогов, бывший профессором госпитальной хирургической клиники, патологической и хирургической анатомии; к нему же в 1846 г. перешло все преподавание патологической анатомии. Еще в 1849 г. Пирогов предложил учредить специальную кафедру патологической анатомии, но она была основана лишь через 10 лет. Во главе этой кафедры стал Т.С. Иллинский (1820—1867 гг.). Его в 1867 г. сменил М.М. Руднев, который заслуженно считается основателем петербургской школы патологической анатомии. [1] [2] [3]

История развития патологической анатомии в мире и в России. Персоналии

Слайд 30В 1878—1892 гг. кафедрой патологической анатомии Медико-хирургической академии руководил ученик

Руднева Н.П. Ивановский (1843— 1912 гг.) — автор и руководитель

многочисленных научных работ, издавший в 1885 г. «Учебник общей патологической анатомии». [1] [3]

Рис. 24. Н.П. Ивановский.

[https://ru.wikipedia.org/wiki/Ивановский,_Николай_Петрович#/media/File.png]

История развития патологической анатомии в мире и в России. Персоналии

Слайд 31Начало развития отечественной ветеринарной патологической анатомии относится к середине XIX

в. Первые ветеринарные патологоанатомы были профессорами ветеринарного отделения Петербургской медико-хирургической

академии И. И. Равич и А. А. Раевский.[2] [3]

Рис. 25. И. И. Равич.

[https://ru.wikipedia.org/wiki/Равич,_Иосиф_Ипполитович#/media/File.png]

История развития патологической анатомии в мире и в России. Персоналии

Слайд 32Первую в России кафедру патологической анатомии, основанную в Московском университете

в 1849 г., возглавил А. И. Полунин — основатель московской

патологоанатомической школы. Он был убежденным материалистом и под влиянием философских статей А. И. Герцена выступал против натурфилософии и эмпирического позитивизма. Изучая и преподавая патологическую анатомию в тесной связи с клиникой, Полунин уделял большое внимание проблеме патогенеза и настаивал на необходимости изучения закономерностей процесса выздоровления.[2] [3]

Рис. 23. А. И. Полунин .

[https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4b/Polunin_Alexey.jpg]

История развития патологической анатомии в мире и в России. Персоналии

Слайд 33Смерть (лат. mors, tanatos) – необратимое прекращение обмена веществ и

жизненных функций организма. Это - неизбежное прекращение естественного жизненного цикла

животного или человека. С наступлением смерти живой организм превращается в труп, мертвое тело (лат. cadaver).

Этиология смерти: смерть бывает двух видов - естественная и патологическая (преждевременная).

Естественная смерть наступает в результате глубокой старости из-за постепенного изнашивания организма. Естественная смерть – это исключение из правил, ее не существует в природе. [1] [2] [3] [4]

Рис. 24. Зеленые листья красного клена, которые являются крайне ядовитыми.

[https://secure.vet.cornell.edu/nst/nst.asp?Fun=Image&imgID=23]

Смерть. Учение о смерти (танатология). Танатогенез.

Слайд 34Теория старения и умирания:

1. Теория износа

2. Генно-регуляторная теория

3. Нейроэндокринная теория

4. Иммунная теория – теория

иммунной измены

5. Молекулярно-генетическая теория.

6. Теория накопления ошибок. [1] [3] [4]

Рис. 25. Легкие

КРС. Острая бронхопневмония.

[https://secure.vet.cornell.edu/nst/nst.asp?Fun=Image&imgID=338]

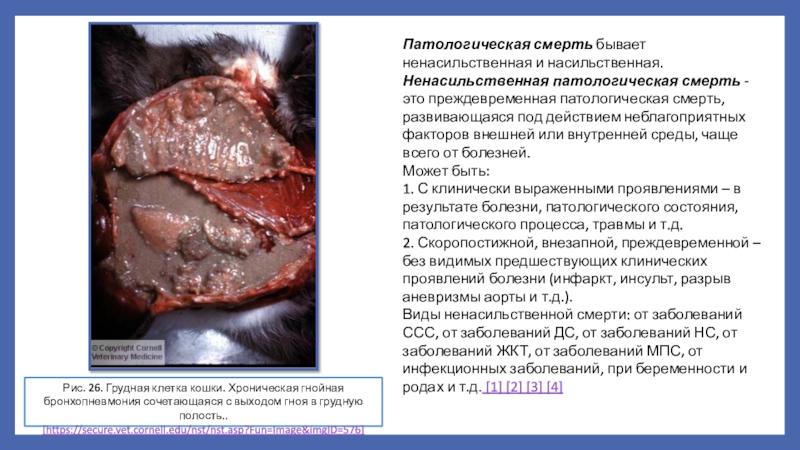

Слайд 35Патологическая смерть бывает ненасильственная и насильственная.

Ненасильственная патологическая смерть - это

преждевременная патологическая смерть, развивающаяся под действием неблагоприятных факторов внешней или

внутренней среды, чаще всего от болезней.

Может быть:

1. С клинически выраженными проявлениями – в результате болезни, патологического состояния, патологического процесса, травмы и т.д.

2. Скоропостижной, внезапной, преждевременной – без видимых предшествующих клинических проявлений болезни (инфаркт, инсульт, разрыв аневризмы аорты и т.д.).

Виды ненасильственной смерти: от заболеваний ССС, от заболеваний ДС, от заболеваний НС, от заболеваний ЖКТ, от заболеваний МПС, от инфекционных заболеваний, при беременности и родах и т.д. [1] [2] [3] [4]

Рис. 26. Грудная клетка кошки. Хроническая гнойная бронхопневмония сочетающаяся с выходом гноя в грудную полость..

[https://secure.vet.cornell.edu/nst/nst.asp?Fun=Image&imgID=576]

Слайд 36Насильственная смерть – патологическая смерть, наступившая в результате умышленного или

непреднамеренного воздействия третьих лиц:

1. непреднамеренная

2. преднамеренная (есть умысел)

Виды насильственной смерти: убийство/убой, от

механических повреждений, от механической асфиксии (от удушения), от отравления, от действия крайних температур, от действия электричества, от изменения атмосферного давления, от действия лучистой энергии.

Рис. 27. Голова свиньи. Билатеральный некроз ушных раковин.

[https://secure.vet.cornell.edu/nst/nst.asp?Fun=Image&imgID=644]

Слайд 37Танатогенез - это процесс смерти. Смерть в организме животного и

человека наступает постепенно, это процесс (танатогенез).

Данный процесс включает в

себя пять основных стадий:

1. Преагония

2. Терминальная пауза

3. Агония

4. Клиническая смерть

Биологическая смерть

[1] [2] [4]

Рис. 28. Овца. Хроническая диарея.

[https://secure.vet.cornell.edu/nst/nst.asp?Fun=Image&imgID=944]

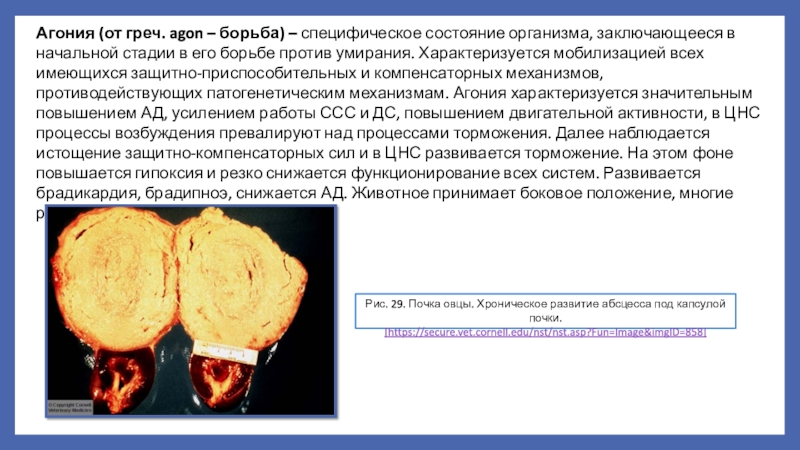

Слайд 38Агония (от греч. agon – борьба) – специфическое состояние организма,

заключающееся в начальной стадии в его борьбе против умирания. Характеризуется

мобилизацией всех имеющихся защитно-приспособительных и компенсаторных механизмов, противодействующих патогенетическим механизмам. Агония характеризуется значительным повышением АД, усилением работы ССС и ДС, повышением двигательной активности, в ЦНС процессы возбуждения превалируют над процессами торможения. Далее наблюдается истощение защитно-компенсаторных сил и в ЦНС развивается торможение. На этом фоне повышается гипоксия и резко снижается функционирование всех систем. Развивается брадикардия, брадипноэ, снижается АД. Животное принимает боковое положение, многие рефлексы исчезают. [1] [4]

Рис. 29. Почка овцы. Хроническое развитие абсцесса под капсулой почки.

[https://secure.vet.cornell.edu/nst/nst.asp?Fun=Image&imgID=858]

Слайд 39Развивается клиническая смерть: глубокое затормаживание деятельности ЦНС в связи с

остановкой кровообращения, дыхания и гипоксией головного мозга животного. На этом

этапе возможна реанимация, но в течении короткого времени (5 – 6 мин.).

Если реанимация не происходит развивается биологическая смерть, организм превращается в труп. Развиваются необратимые морфофункциональные изменения организма в результате аутолиза (основную роль в этом процессе играют лизосомальные ферменты). В трупе происходят ранние и поздние трупные изменения (они же – вторичные и третичные соответственно). Первичные трупные изменения происходят во время агонии и клинической смерти.

Рис. 30. Ткань надпочечников плода КРС. Некроз ткани.

[https://secure.vet.cornell.edu/nst/nst.asp?Fun=Image&imgID=6070]

Витальный треугольник (правило) М.Ф.К.Биша:

Живой организм, умирая, превращается в труп, если отмечается смерть мозга, остановка сердца (то есть паралич сосудодвигательного центра) и остановка дыхания (то есть паралич дыхательного центра).

Слайд 40Трупные изменения подразделяются на ранние (вторичные) и поздние (третичные).

Классификация ранних

(вторичных) трупных изменений:

1. Трупное охлаждение (algor mortis)

2. Трупное окоченение (rigor mortis)

3. Трупное

высыхание

4. Перераспределение крови

5. Трупные пятна (livoris mortis)

- стадия гипостаза (hypostasis)

- стадия имбибиции (imbibitio) [1] [2] [4]

Рис. 31. Теленок. Спазм мускулатуры при столбняке.

[https://secure.vet.cornell.edu/nst/nst.asp?Fun=Image&imgID=3311]

Слайд 41Трупное охлаждение (algor mortis) – охлаждение трупа по физическим законам

до температуры окружающей среды. При температуре ниже нуля труп замерзает.

Скорость охлаждения зависит от: температуры окружающей среды, влажности воздуха, упитанности животного, причины смерти.

Правила охлаждения трупа: в первые сутки при температуре окружающей среды +20 градус охлаждение происходит со скоростью 1 градус в час. Во вторые сутки скорость охлаждения – 0,2 градуса в час.

Труп охлаждается медленнее, если: животное было упитанным, животное пало от гнойно-септических или подобных заболеваний.

Труп охлаждается быстрее, если: смерть наступила от переохлаждения, от отравления. [1] [2] [3] [4]

Слайд 42Трупное окоченение (rigor mortis) - особое состояние трупа, характеризующееся мощным

отвердеванием мышц. В основе данного процесса лежат биохимические реакции, протекающие

в трупе. В результате гипоксии и дефицита АТФ в мышцах трупа расщепление углеводов идет по пути анаэробного гликолиза, т.е. не до H2O2 и CO2, а до промежуточных продуктов – молочной кислоты (лактата). Накопление лактата ведет к образованию стойкого актин-миозинового комплекса, что внешне проявляется в виде окоченения. Окоченение наступает через 6 – 12 часов и достигает максимума через 24 часа после смерти, после чего ослабевает и исчезает спустя 24 – 48 часов после смерти. У мелких животных трупное окоченение исчезает через 3 – 6 часов.

Трупное окоченение развивается в следующей последовательности: первыми окоченевают мышцы головы и шеи, затем – подгрудка, грудные конечности, тазовые конечности. Крупные мышцы подвергаются окоченению позже всего, но окоченение в них самое стойкое. Исчезает окоченение в том же порядке.

Ярко выражено трупное окоченение у упитанных животных после сильной агонии, а также когда животное умерло от некоторых инфекционных заболеваний (столбняк). Окоченение не выражено при гнойно-септических заболеваниях и при истощении. [1] [2] [3] [4]

Слайд 43Рис. 32. Кошка. Трупное окоченение

[https://secure.vet.cornell.edu/nst/nst.asp?Fun=Image&imgID=21206]

Слайд 44Рис. 33. Плод КРС. Ихтиоз.

[https://secure.vet.cornell.edu/nst/nst.asp?Fun=Image&imgID=1601]

Трупное высыхание – испарение жидкости с

поверхности трупа, видимых слизистых и внутренних сред. Подсыхание трупа начинается

с видимых слизистых оболочек и глаз (если они на момент смерти были открыты). Вначале подсыхает роговица и белочная оболочка, через 6 часов роговица мутнеет, а белочная оболочка подсыхает с обеих сторон от зрачка в виде серо-белых треугольников – пятна Лярше. Затем подсыхают другие слизистые оболочки, кожа. Они становятся плотными (иногда становятся похожи на пергаментную бумагу).

Перераспределение крови – перетекание крови в нижележащие венозные сосуды трупа под действием силы тяжести. Далее происходит процесс сворачивания крови, затем составные компоненты крови начинают выходить в окружающие ткани, развиваются трупные пятна. [1] [3] [4]

Слайд 45Рис. 35. Плацента овцы. Мужественный некроз, вызванный токсоплазмой..

[https://secure.vet.cornell.edu/nst/nst.asp?Fun=Image&imgID=23901]

Трупные пятна –

это процесс перераспределения крови в трупе, сопряженный с изменением ее

физико-химических свойств и последующим пропотеванием в окружающие ткани. Трупные пятна начинаю появляться через 2-3 часа после смерти, достигают максимума через 12 часов.

Трупные пятна бывают в 2 стадиях, которые мы рассмотрим на следующем слайде. [1] [2] [3] [4]

Слайд 46Рис. 36. Мозг собаки. Гипостазы в головном мозге.

[https://secure.vet.cornell.edu/nst/nst.asp?Fun=Image&imgID=20577]

1. Гипостазы –

скопления крови в нижележащих венах организма. Гипостазы развиваются сразу же

после гибели животного. Характеризуются переполнением венозной сети с приданием частям трупа соответствующего цвета. В норме это темно-красные, вишневые пятна с синюшным оттенком. При отравлении угарным газом гипостазы ярко-алые, при отравлении сероводородом – черные, при гибели от асфиксии – обильные и сине-багровые, при отравлении нитратами – шоколадные. Если в стадию гипостаза труп перемещать, то пятна также изменят свое местоположение. Внутренние гипостазы – результат внутренней транссудации, то есть выпот кровянистой жидкости в естественные серозные полости тела. В отличие от крови, это – «лаковая кровь», прозрачная жидкость, содержащая гемолизированные эритроциты. Гипостазы хорошо выражены при смерти от асфиксии, у упитанных животных. Плохо выражены у истощенных и обескровленных животных. [1] [2] [4]

Слайд 47Рис. 37. Легкое КРС. Острый отек легких.

[https://secure.vet.cornell.edu/nst/nst.asp?Fun=Image&imgID=1398]

2. Имбибиция – это

пропитывание тканей трупа элементами крови. Происходит за счет резкого повышения

порозности сосудов с выходом в ткани продуктов гемолиза эритроцитов. Начинается через 18 часов после смерти. Продукты гемолиза проникают сквозь стенку сосудов и пропитывают ткани. Вдоль и вокруг сосудов появляются вишневые полосы. Венозные сосуды контурируются в виде сети. Пятна не бледнеют при надавливании. При разложении пятна становятся грязно-зелеными в связи с изменением гемоглобиногенных пигментов. [1] [2] [4]

Слайд 48Рис. 38. Легкое кошки. Фиброз легких.

[https://secure.vet.cornell.edu/nst/nst.asp?Fun=Image&imgID=2571]

Классификация и характеристика поздних (третичных)

трупных изменений:

1. Трупное разложение / гниение

2. Мумификация

3. Скелетирование

4. Образование жировоска

5. Торфяное дубление

Третичные трупные изменения развиваются

на 2 – 3 сутки после смерти. Зависят от местоположения трупа и причин смерти. Результат поздних трупных изменений - это либо разложение трупа, либо его консервация. Если наблюдается достаточное количество кислорода, температура окружающей среды положительная, и достаточная влажность, то развивается трупное разложение. Оно происходит под действием собственных ферментов (протеолитических ферментов лизосом), то есть развивается аутолиз. [1] [2] [3] [4]

Слайд 49Рис. 39. Кишечник лошади. Геморрагический инфаркт кишечника.

[https://secure.vet.cornell.edu/nst/nst.asp?Fun=Image&imgID=22226]

Первые признаки гниения развиваются

вторые сутки после смерти с формированием трупной зелени в пахах.

На 3–5 сутки трупная зелень распространяется на кожные покровы. Выделяется сероводород, метан, меркаптан, индол, скатол и др. Газы пропитывают ткани трупа, развивается крепитация. Затем на поверхности трупа формируются пузыри – трупная эмфизема. Появляется сильный запах. Далее гнилостные пузыри лопаются и мягкие ткани превращаются в зловонную серо-зеленую кашицу. Обнажаются кости и связки – эти ткани могут сохраняться очень долго. Если разложение трупа идет очень быстро, то через некоторое время обнажаются кости и происходит скелетирование трупа. [1] [2] [3] [4]

Слайд 50Если влажность окружающей среды низкая (сухие грунты, сухое помещение), то

мягкие ткани высыхают, кожа становится похожей на пергамент, темно-коричневого цвета.

Происходит потеря общей массы трупа до 90%. Это - мумификация.

При нахождении трупа в почве с обилием гумусовых кислот происходит его консервация с дублением кожи и вымыванием солей кальция из органов (кости такого трупа можно резать ножом). Это - торфяное дубление.

Если труп находится в условиях низкой концентрации кислорода и высокой влажности то его мягкие части превращаются в грубозернистую, крошкообразную массу с запахом прогорклого сыра или масла. Это - формирование жировоска. [1] [3] [4]

Слайд 51Список литературы

[1] Жаров, А.В. Патологическая анатомия животных. – СПб.: «Лань»,

2013. – 608 с.

[2] Боль, Б.К. Патологоанатомическое вскрытие сельскохозяйственных животных

(с патологоанатомической диагностикой инфекционных заболеваний. – М.: «Печатный Двор», 1953. – 333 с.

[3] Салимов, В.А. Практикум по патологической анатомии животных. - М.: «Колос», 2003 г.

[4] Куликов Е.В., Селезнев С.Б., Сачивкина Н.П. Общая патологическая анатомия. – М.: РУДН. – 2013. – 76с.

![Введение в патологическую анатомию животных. Определение предмета, цели, Патологическая анатомияРис. 5. Мускулатура кошки. Гипертрофия мышц.[https://secure.vet.cornell.edu/nst/nst.asp?Fun=Image&imgID=550]Общая патологическая анатомияЧастная патологическая анатомияКлиническая патологическая анатомия Патологическая анатомияРис. 5. Мускулатура кошки. Гипертрофия мышц.[https://secure.vet.cornell.edu/nst/nst.asp?Fun=Image&imgID=550]Общая патологическая анатомияЧастная патологическая анатомияКлиническая патологическая анатомия](/img/tmb/7/620879/5fc173439c38ea63fb17690b80e68e87-800x.jpg)

![Введение в патологическую анатомию животных. Определение предмета, цели, Общая патологическая анатомия – наука, изучающая общепатологические процессы, состояния, а также Общая патологическая анатомия – наука, изучающая общепатологические процессы, состояния, а также типические патологические процессы. [1]Рис. 6. Миокард](/img/tmb/7/620879/b08fca4f5ff27322a4311d4c762983bd-800x.jpg)

![Введение в патологическую анатомию животных. Определение предмета, цели, Частная патологическая анатомия изучает вопросы, связанные с отдельными нозологическими единицами, т.е Частная патологическая анатомия изучает вопросы, связанные с отдельными нозологическими единицами, т.е отдельными болезнями. [3]Рис. 8. Кишечник лошади.](/img/tmb/7/620879/ab81248e0c05213578fe8e254cd6af3f-800x.jpg)

![Введение в патологическую анатомию животных. Определение предмета, цели, Данный раздел включает в себя:1. Органопатоморфология2. Патоморфология инфекционных болезней3. Патоморфология инвазивных болезней4. Патоморфология болезней новорожденных5. Патоморфология Данный раздел включает в себя:1. Органопатоморфология2. Патоморфология инфекционных болезней3. Патоморфология инвазивных болезней4. Патоморфология болезней новорожденных5. Патоморфология отравлений6. Радиационная патология7. Патоморфология пороков развития (уродств) [1]](/img/tmb/7/620879/5f9278d37d312382810821b481c4a760-800x.jpg)

![Введение в патологическую анатомию животных. Определение предмета, цели, Рис. 20. Н.И. Пирогов.[http://www.tonnel.ru/gzl/301277141_tonnel.gif]История развития патологической анатомии в мире и в Рис. 20. Н.И. Пирогов.[http://www.tonnel.ru/gzl/301277141_tonnel.gif]История развития патологической анатомии в мире и в России. ПерсоналииРис. 21. И.В. Варвинский.[https://ru.wikipedia.org/wiki/Варвинский,_Иосиф_Васильевич#/media/File.png]Рис. 22.](/img/tmb/7/620879/65bbd8d1e6271ad73de1522a337d0aba-800x.jpg)

![Введение в патологическую анатомию животных. Определение предмета, цели, Теория старения и умирания:1. Теория износа2. Генно-регуляторная теория3. Нейроэндокринная теория4. Иммунная теория – теория иммунной Теория старения и умирания:1. Теория износа2. Генно-регуляторная теория3. Нейроэндокринная теория4. Иммунная теория – теория иммунной измены5. Молекулярно-генетическая теория.6. Теория накопления ошибок. [1] [3]](/img/tmb/7/620879/03d4f0de9abf8146d7c15e44393915e7-800x.jpg)

![Введение в патологическую анатомию животных. Определение предмета, цели, Рис. 32. Кошка. Трупное окоченение[https://secure.vet.cornell.edu/nst/nst.asp?Fun=Image&imgID=21206] Рис. 32. Кошка. Трупное окоченение[https://secure.vet.cornell.edu/nst/nst.asp?Fun=Image&imgID=21206]](/img/tmb/7/620879/61b014f27199adc8e5e2682dc6c5f2dd-800x.jpg)

![Введение в патологическую анатомию животных. Определение предмета, цели, Рис. 33. Плод КРС. Ихтиоз.[https://secure.vet.cornell.edu/nst/nst.asp?Fun=Image&imgID=1601]Трупное высыхание – испарение жидкости с поверхности Рис. 33. Плод КРС. Ихтиоз.[https://secure.vet.cornell.edu/nst/nst.asp?Fun=Image&imgID=1601]Трупное высыхание – испарение жидкости с поверхности трупа, видимых слизистых и внутренних сред.](/img/tmb/7/620879/7d9a9330675522cefe884ca0cca2b88e-800x.jpg)

![Введение в патологическую анатомию животных. Определение предмета, цели, Рис. 35. Плацента овцы. Мужественный некроз, вызванный токсоплазмой..[https://secure.vet.cornell.edu/nst/nst.asp?Fun=Image&imgID=23901]Трупные пятна – это Рис. 35. Плацента овцы. Мужественный некроз, вызванный токсоплазмой..[https://secure.vet.cornell.edu/nst/nst.asp?Fun=Image&imgID=23901]Трупные пятна – это процесс перераспределения крови в трупе, сопряженный](/img/tmb/7/620879/aaf3aa3a13fa1bcfa5e544eae13e87d9-800x.jpg)

![Введение в патологическую анатомию животных. Определение предмета, цели, Рис. 36. Мозг собаки. Гипостазы в головном мозге.[https://secure.vet.cornell.edu/nst/nst.asp?Fun=Image&imgID=20577]1. Гипостазы – скопления Рис. 36. Мозг собаки. Гипостазы в головном мозге.[https://secure.vet.cornell.edu/nst/nst.asp?Fun=Image&imgID=20577]1. Гипостазы – скопления крови в нижележащих венах организма. Гипостазы](/img/tmb/7/620879/2ddf05cc9b7e3a1b045506d2a1ab2d76-800x.jpg)

![Введение в патологическую анатомию животных. Определение предмета, цели, Рис. 37. Легкое КРС. Острый отек легких.[https://secure.vet.cornell.edu/nst/nst.asp?Fun=Image&imgID=1398]2. Имбибиция – это пропитывание Рис. 37. Легкое КРС. Острый отек легких.[https://secure.vet.cornell.edu/nst/nst.asp?Fun=Image&imgID=1398]2. Имбибиция – это пропитывание тканей трупа элементами крови. Происходит за](/img/tmb/7/620879/e201f03ecc11fda4497544283ddda778-800x.jpg)

![Введение в патологическую анатомию животных. Определение предмета, цели, Рис. 38. Легкое кошки. Фиброз легких.[https://secure.vet.cornell.edu/nst/nst.asp?Fun=Image&imgID=2571]Классификация и характеристика поздних (третичных) трупных Рис. 38. Легкое кошки. Фиброз легких.[https://secure.vet.cornell.edu/nst/nst.asp?Fun=Image&imgID=2571]Классификация и характеристика поздних (третичных) трупных изменений:1. Трупное разложение / гниение2. Мумификация3. Скелетирование4. Образование жировоска5. Торфяное дублениеТретичные](/img/tmb/7/620879/7d42e715e5d479a63b0f0583cd78f2b4-800x.jpg)

![Введение в патологическую анатомию животных. Определение предмета, цели, Рис. 39. Кишечник лошади. Геморрагический инфаркт кишечника.[https://secure.vet.cornell.edu/nst/nst.asp?Fun=Image&imgID=22226]Первые признаки гниения развиваются вторые Рис. 39. Кишечник лошади. Геморрагический инфаркт кишечника.[https://secure.vet.cornell.edu/nst/nst.asp?Fun=Image&imgID=22226]Первые признаки гниения развиваются вторые сутки после смерти с формированием трупной](/img/tmb/7/620879/afe6356dd021d3221318b0a41c7dfa53-800x.jpg)

![Введение в патологическую анатомию животных. Определение предмета, цели, Список литературы[1] Жаров, А.В. Патологическая анатомия животных. – СПб.: «Лань», 2013. Список литературы[1] Жаров, А.В. Патологическая анатомия животных. – СПб.: «Лань», 2013. – 608 с.[2] Боль, Б.К. Патологоанатомическое](/img/tmb/7/620879/4940e6ee7765e711e87240af23e210cc-800x.jpg)