Разделы презентаций

- Разное

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Геометрия

- Детские презентации

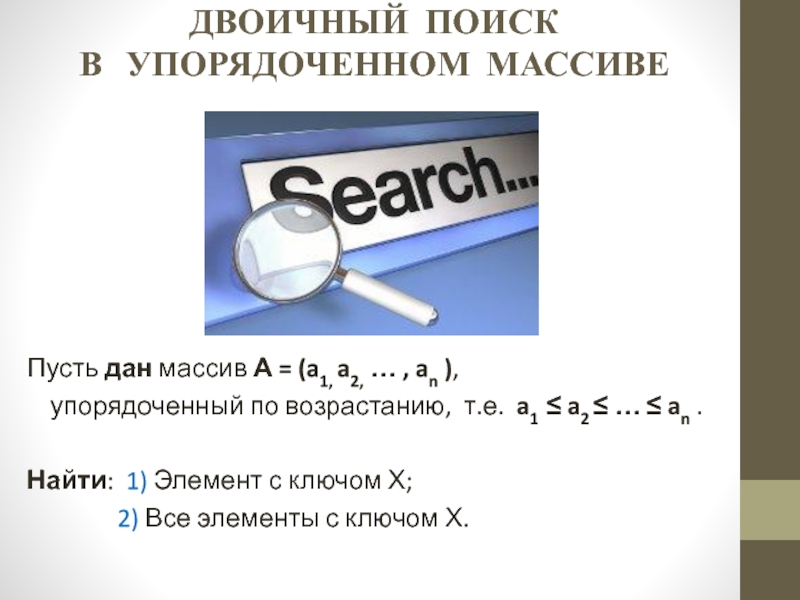

- Информатика

- История

- Литература

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

ЗАРОЖДЕНИЕ ПСИХОЛОГИИ КАК НАУКИ

Содержание

- 1. ЗАРОЖДЕНИЕ ПСИХОЛОГИИ КАК НАУКИ

- 2. Начало 19в. – физиология стимулирует рост психологического

- 3. Становление экспериментальной психологииРасширился предмет психологии

- 4. Ч. Белл (1763-1820), Ф. Мажанди (1783 -

- 5. Я. Пуркине (1787-1869) «Новые материалы к

- 6. Г.Гельмгольц(1821-1894) Г.Гельмгольц - один из авторов трансформации

- 7. Г.Гельмгольц(1821-1894)Согласно теории знаков, или символов, отношения ощущения

- 8. Ф.Галль (1758—1828)

- 9. Джеймс Милль (1773-1836)«Анализ явлений человеческого духа»

- 10. Дж. С. Милль (1806-1873)Развитие ассоциативной психологии во

- 11. Эволюционный подход в психологии

- 12. Г. Спенсер (1820-1903)«Основы психологии» (1870-1872) Г.Спенсер -

- 13. Иоганн Фридрих Гербарт (1776-1841) «О психологии как

- 14. Психология И. Гербарта складывается из двух частей

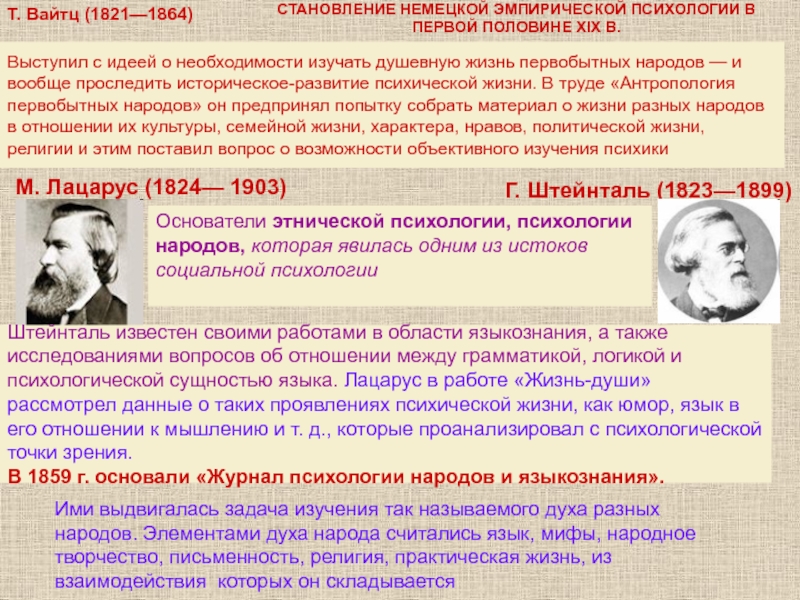

- 15. М. Лацарус (1824— 1903)Т. Вайтц (1821—1864) Г.

- 16. Его ученики - К. Штумпф, Г. Э.

- 17. Развитие экспериментальной психологии

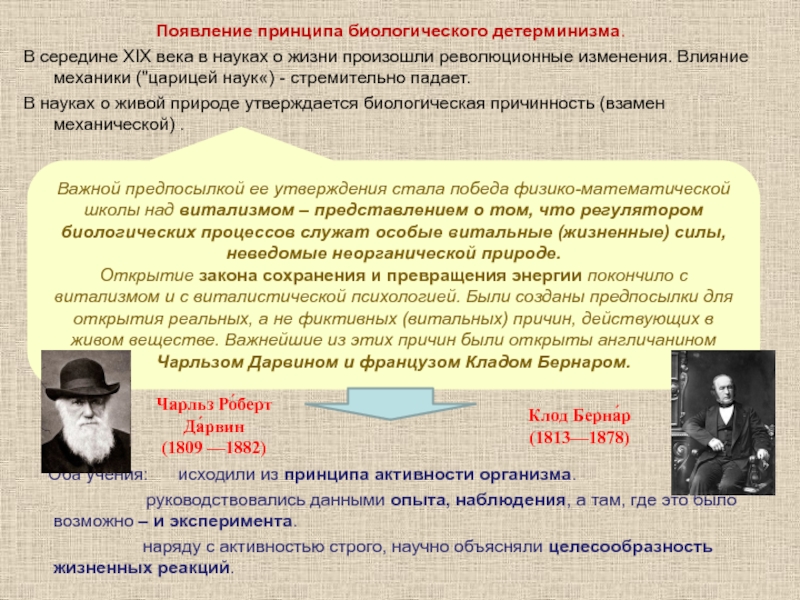

- 18. Появление принципа биологического детерминизма. В середине XIX

- 19. Согласно Дарвину, естественный отбор безжалостно

- 20. Чарльз Ро́берт Да́рвин (1809 —1882)«Происхождение видов

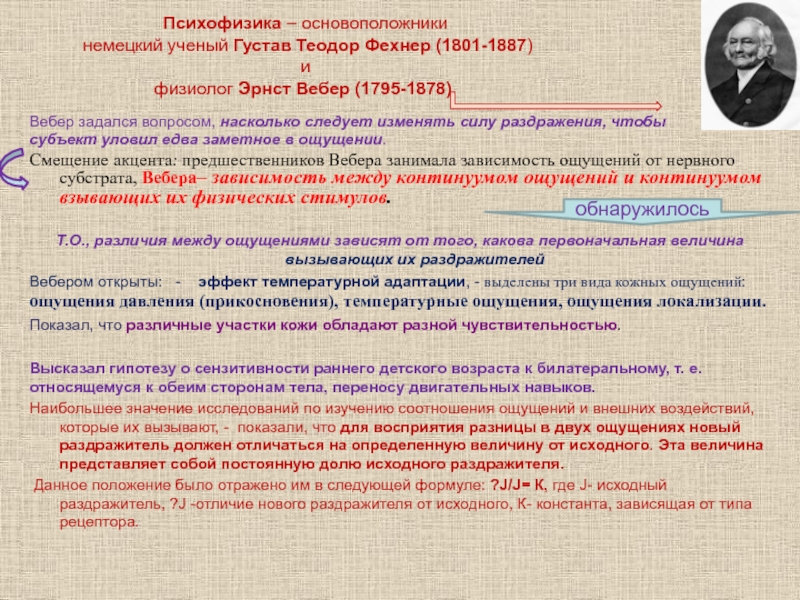

- 21. Психофизика – основоположники немецкий ученый Густав

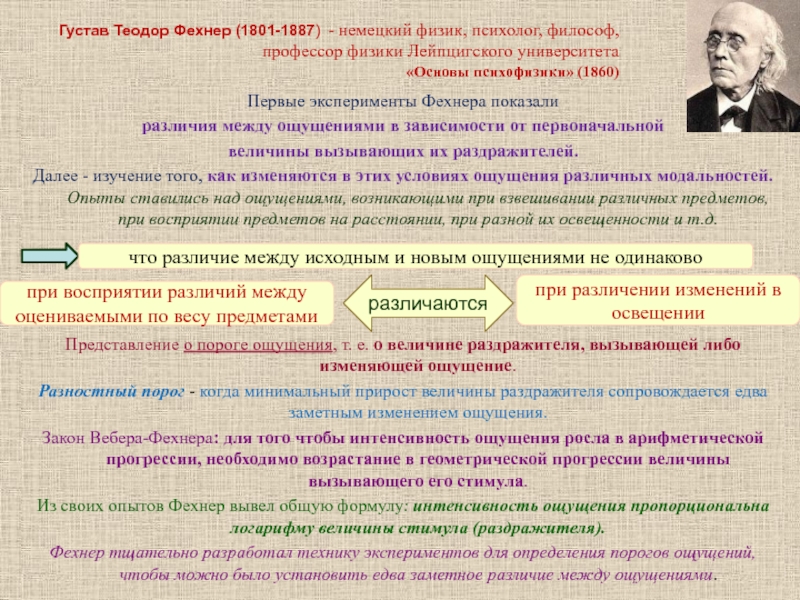

- 22. Густав Теодор Фехнер (1801-1887) - немецкий физик,

- 23. Психофизика – ее содержание определялось экспериментальным изучением

- 24. Ф.Дондерс (1818-1889) - эксперименты по изучению скорости

- 25. Идея Вундта о том, что чувства являются

- 26. Мышление невозможно объяснить только законами ассоциаций (на

- 27. Важная часть теоретической концепции Вундта была связана

- 28. В лаборатории Вундта впервые были экспериментально изучены

- 29. К началу XX в. психологические лаборатории

- 30. Метод сверхзаучивания – заучивание после безошибочного воспроизведения

- 31. Экспериментальное исследование процесса научения - опыты американских

- 32. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯПоиск общих закономерностей психических процессов –

- 33. Ф.Гальтон

- 34. Д. Кеттелл

- 35. А.Бине (1857-1911) - диагностика умственного развития. исследование

- 36. Психология развитияИсследование детской психики в связи с

- 37. К.Д.Ушинский "Человек

- 38. В.Прейер (1841-1897)

- 39. Развитие детской психологии в конце XIX –

- 40. Переход от одной стадии к другой осуществляется

- 41. Д.Селли (1843-1923)

- 42. Э.Клапаред (1873-1940) поддерживая идею Холла о необходимости

- 43. Арнольд Гезелл: нормальное детство. Создал Иельскую клинику

- 44. Карл Бюлер: стадии психического развития. Главное внимание

- 45. ЗООПСИХОЛОГИЯДарвин доказал преемственность и родство животных и

- 46. СОЦИАЛЬНАЯ И КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯКонцепция ценностей. Ограниченность физиологического

- 47. Концепция инстинктов. Другое социально-психологическое направление выдвинуло в

- 48. ПСИХОТЕХНИКА На рубеже XX века индустриальный

- 49. Основные психологические школы

- 50. Э.Титченер (1867 – 1927)

- 51. Представление о каком-либо объекте (по Титченеру) строится

- 52. О.Кюльпе (1862-1915)

- 53. Н. Ах (1971-1946) - реализовал в эксперименте

- 54. Слайд 54

- 55. К.Штумпф (1848-1936)Предмет психологии - исследование психологических функций,

- 56. Развитие функционализма в США В.Джеймс (1842-1910)Сознание как

- 57. Д.Дьюи (1859-1952)

- 58. Э.Торндайк (1874-1949) называл себя «коннексионистом» (от англ.

- 59. У.Хантер(1886-1954) - изобрел в 1914 году экспериментальную

- 60. НЕОБИХЕВИОРИЗМ

- 61. Кларк Халд (1884-1953) Стремился придать психологической

- 62. «СОЦИАЛЬНЫЙ БИХЕВИОРИЗМ»

- 63. ГЕШТАЛЬТ-ПСИХОЛОГИЯ (нем. Gestalt – форма, структура)Макс Вертгеймер

- 64. Гешталь-психология и бихевиоризм возникли в одно время

- 65. Э.Гуссерль (1859-1938) - вслед за Брентано учил,

- 66. Согласно гештальтистам Восприятие – ведущий психический процесс,

- 67. Г.Фолькельт - также исследовал развитие восприятия

- 68. Теория «поля» К.Левина (1890-1947)

- 69. ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

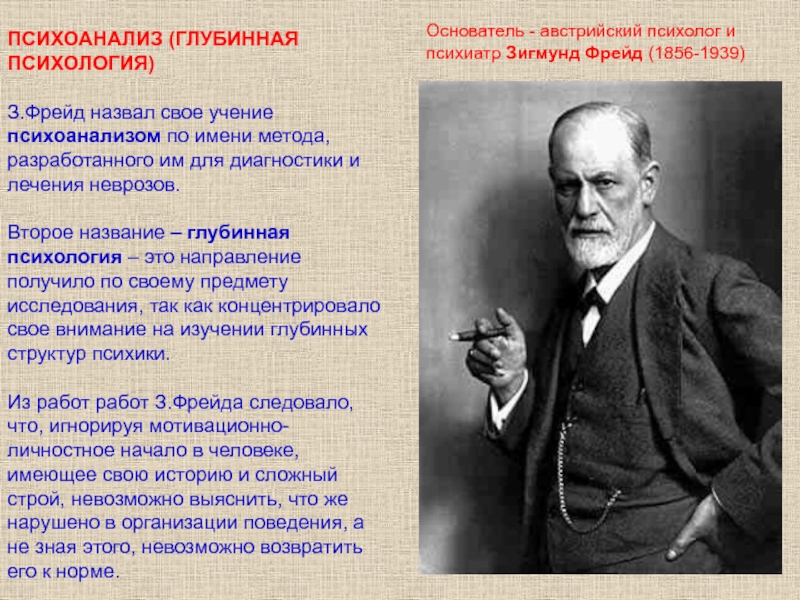

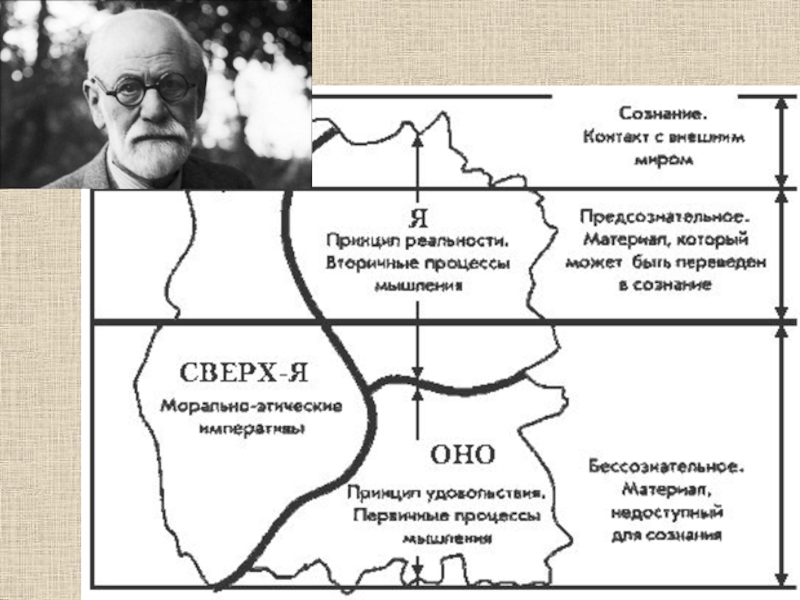

- 70. ПСИХОАНАЛИЗ (ГЛУБИННАЯ ПСИХОЛОГИЯ) З.Фрейд назвал свое

- 71. Слайд 71

- 72. Слайд 72

- 73. Слайд 73

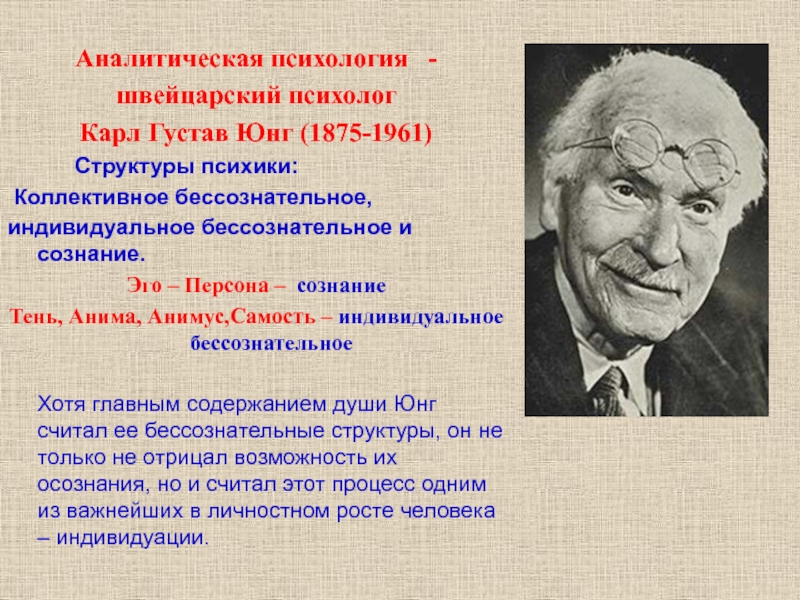

- 74. Аналитическая психология - швейцарский психолог Карл

- 75. К.Г.Юнг

- 76. http://www.youtube.com/watch?v=Qbx_nQ1O7DE#t=98

- 77. Альфред Адлер(1870-1937) Индивидуальная психология.

- 78. Слайд 78

- 79. Альфред Адлер(1870-1937) : индивидуальная психология.

- 80. НЕОФРЕЙДИЗМ К.Хорни (1885-1952) - образ Я.

- 81. Гарри Спок Салливен (1892-1949) : межличностные отношения.

- 82. ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ Центр этого направления - США,

- 83. Развитие отечественной психологии в начале ХХ века

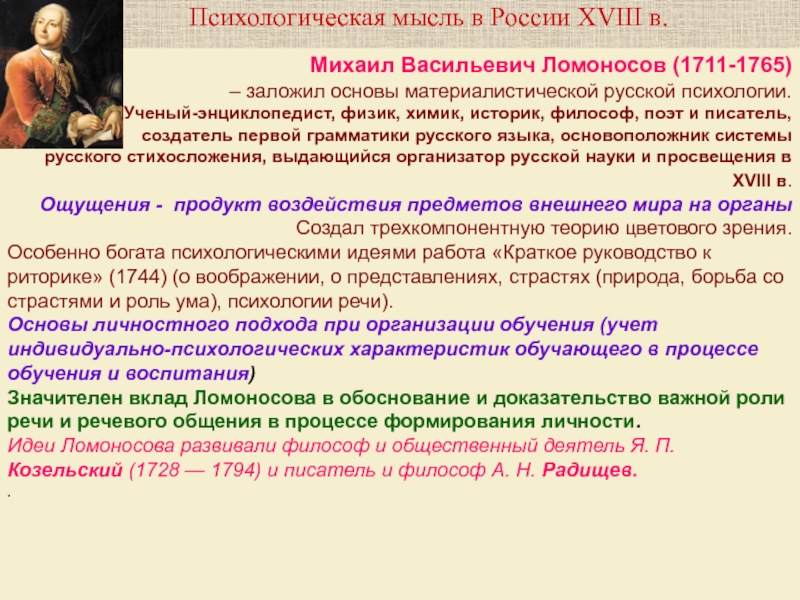

- 84. Психологическая

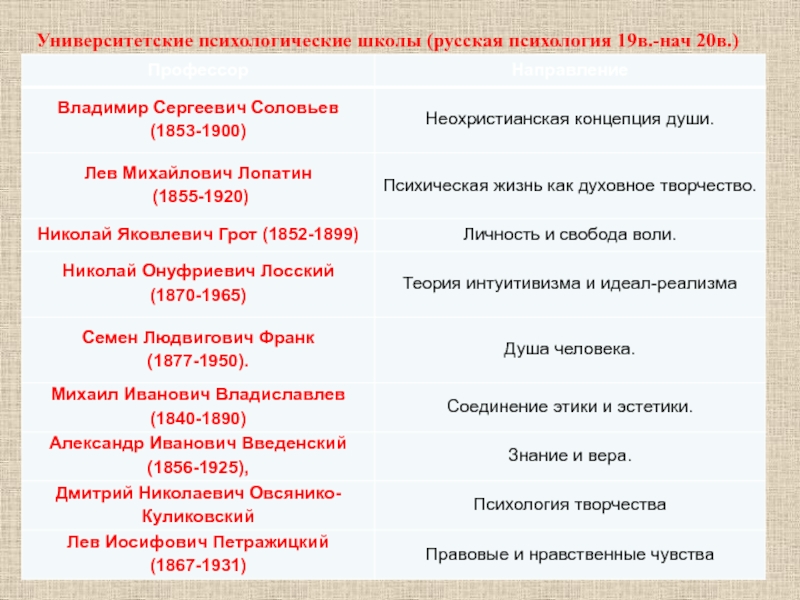

- 85. Университетские психологические школы (русская психология 19в.-нач 20в.)

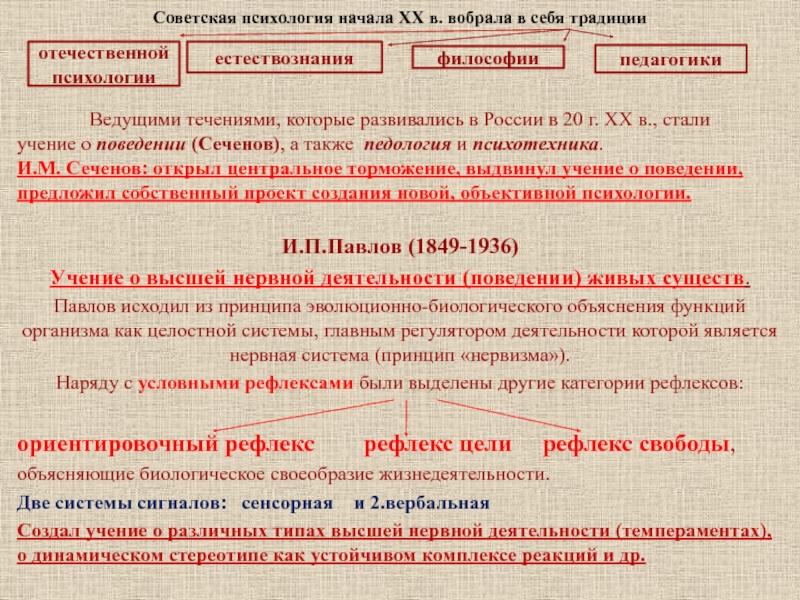

- 86. Советская психология начала XX в. вобрала в

- 87. В.М.Бехтерев (1857-1927) Концепция объективной психологии. В

- 88. Н. А.Бернштейн (1896-1966) А. Гастев - основатель

- 89. К. Н. Корнилов (1879-1957) Стремился соединить достижения

- 90. Этапы развития педологии в России: I

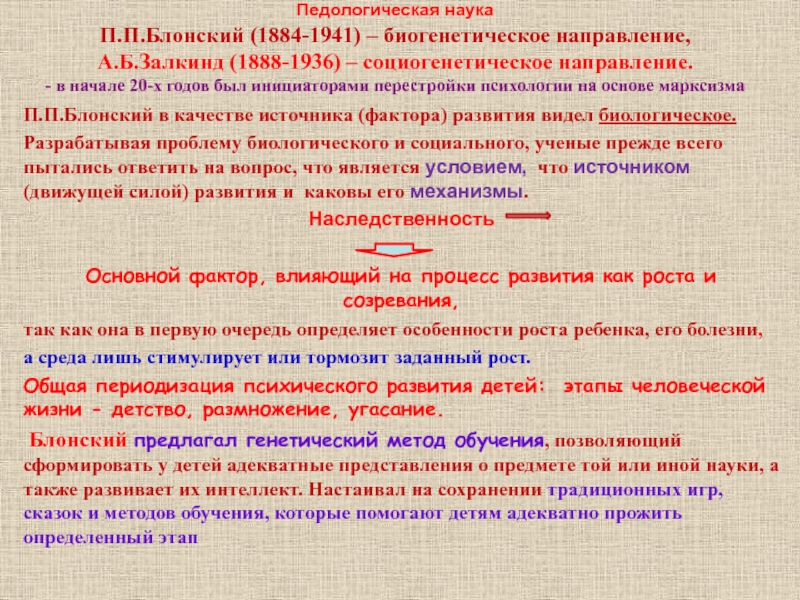

- 91. Педологическая наука П.П.Блонский (1884-1941) – биогенетическое направление,

- 92. А.Б.Залкинд (1888-1936) – социогенетическое направление.Окружающая ребенка социальная

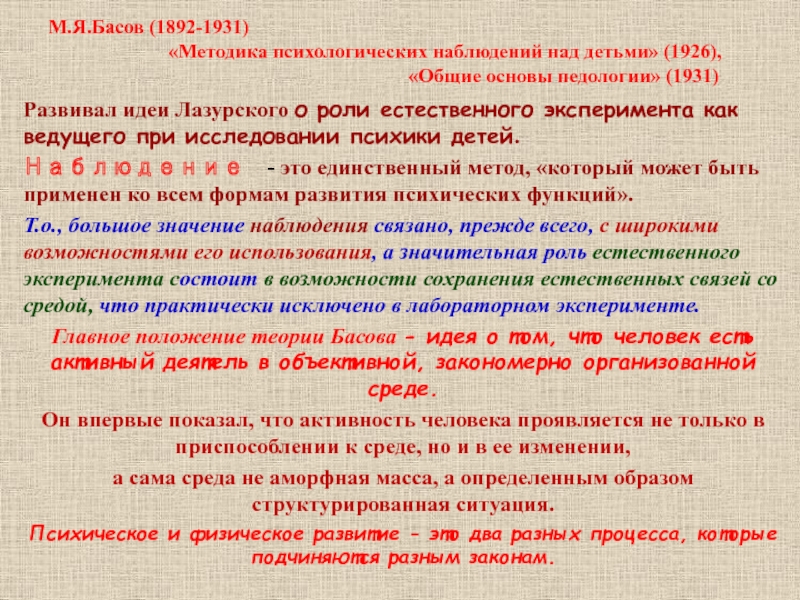

- 93. М.Я.Басов (1892-1931)

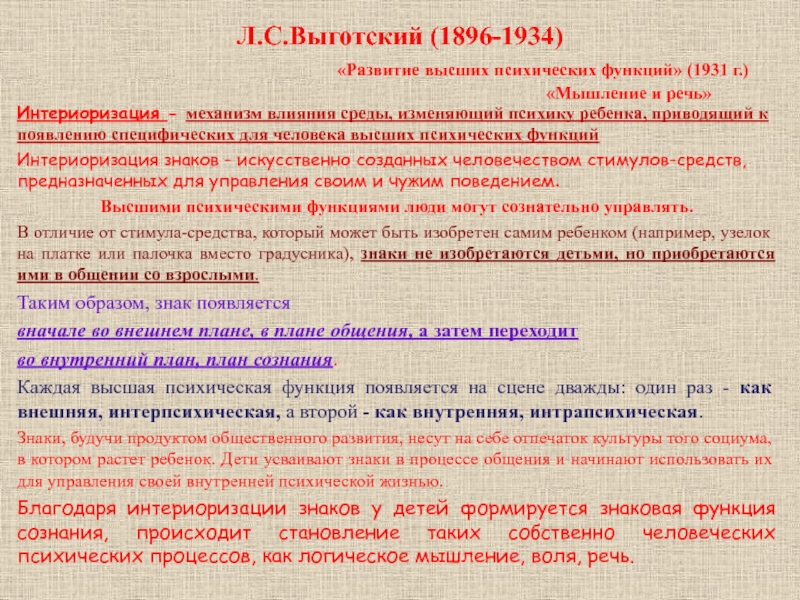

- 94. Л.С.Выготский (1896-1934)

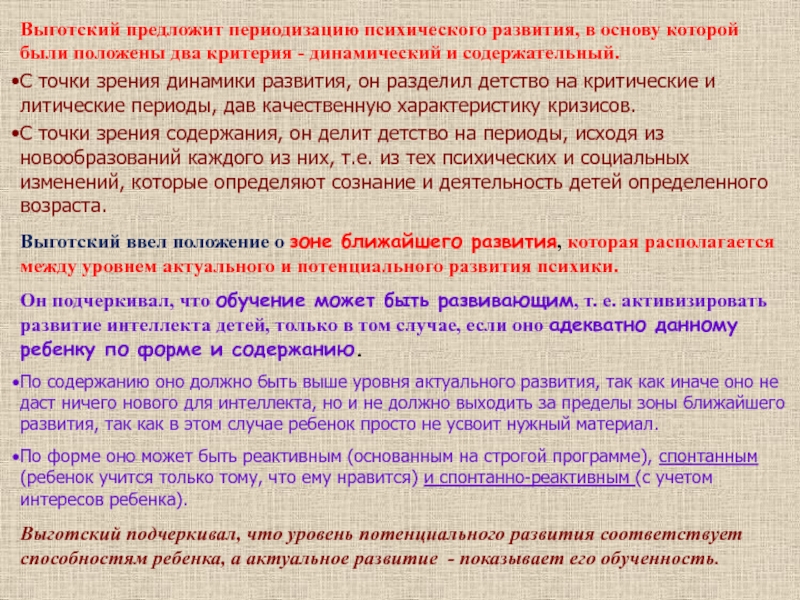

- 95. Выготский предложит периодизацию психического развития, в основу

- 96. Скачать презентанцию

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1ЗАРОЖДЕНИЕ ПСИХОЛОГИИ КАК НАУКИ

Презентация

ст. преподавателя

кафедры психологии личности

факультета психологии ЮФУ

И.В.

Афанасенко

Слайд 2Начало 19в. – физиология стимулирует рост психологического знания. Тело –

объект экспериментального изучения. Основные открытия, укрепившие научные воззрения на психику: - рефлекторная

схема Р.Декарта - доказательство ее правдоподобности в работах И.Прохазки, Ф.Мажанди, Ч.Белла - открытие специфической энергии органов чувств (И.Мюллер) - открытие зависимости психики от анатомии Ц.Н.С. (Ф.Галль, П.Флуранс)Слайд 3Становление экспериментальной психологии

Расширился предмет психологии

новые экспериментальные методы специальное

оборудование + математический подсчет высокие точность и достоверность.И.Прохазки (1749-1820) «Трактат о функциях нервной системы»

«Физиология, или учение о природе человека» (1820)

Ввел понятие об «общем чувствилище», которое является важнейшей частью рефлекторной системы - это область головного мозга, где берут свое начало нервы, при раздражении которых происходит переход от ощущения к двигательному ответу организма на внешний импульс. (Описание схема рефлекторного акта, проверенное физиологическими опытами).

Подчеркивает, что отражение в головном мозге происходит не по физическим законам, согласно которым угол падения равен углу отражения. Внешние раздражения оцениваются живым телом с точки зрения того, приносят ли они ему вред или пользу. В первом случае организм посредством рефлекса отклоняет вредное воздействие от тела, во втором - совершает движения, которые позволяют ему сохранить как можно дольше благоприятное положение. – этот переход зафиксирован в самом морфологическом устройстве Н.С., закрепляющем связь нервов в виде рефлекторной дуги.

В организации поведения участвует не только головной, но и спинной мозг - в организации его элементарных форм, своего рода автоматизмов.

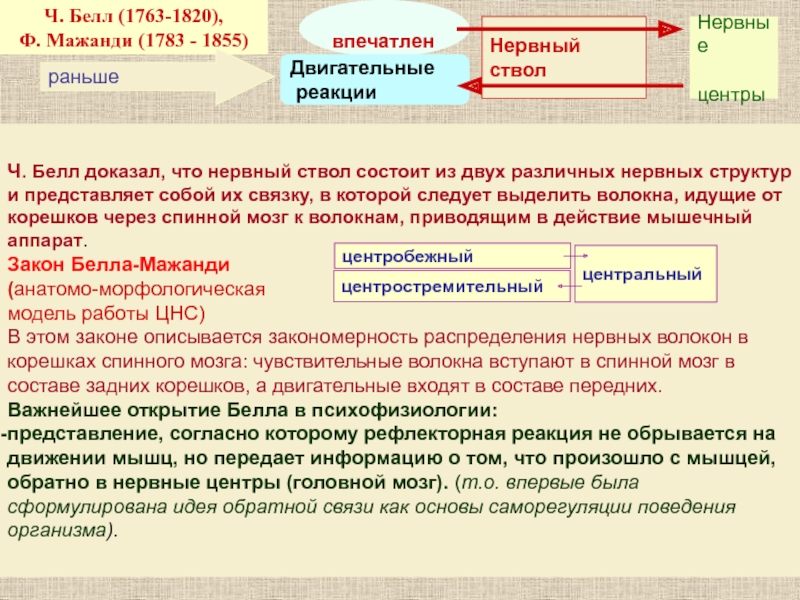

Слайд 4Ч. Белл (1763-1820),

Ф. Мажанди (1783 - 1855)

Ч. Белл доказал, что

нервный ствол состоит из двух различных нервных структур и представляет

собой их связку, в которой следует выделить волокна, идущие от корешков через спинной мозг к волокнам, приводящим в действие мышечный аппарат.Закон Белла-Мажанди

(анатомо-морфологическая

модель работы ЦНС)

В этом законе описывается закономерность распределения нервных волокон в корешках спинного мозга: чувствительные волокна вступают в спинной мозг в составе задних корешков, а двигательные входят в составе передних.

Важнейшее открытие Белла в психофизиологии:

представление, согласно которому рефлекторная реакция не обрывается на движении мышц, но передает информацию о том, что произошло с мышцей, обратно в нервные центры (головной мозг). (т.о. впервые была сформулирована идея обратной связи как основы саморегуляции поведения организма).

Нервный ствол

Внешние

впечатления

Нервные

центры

Двигательные

реакции

раньше

центростремительный

центробежный

центральный

Слайд 5Я. Пуркине (1787-1869) «Новые материалы к познанию зрения в субъективном

отношении» (1825)

Исследования физиологии восприятия:

«фигуры Пуркине» (видение теней кровеносных сосудов сетчатки),

«образы

Пуркине» (отражения от роговицы и поверхности хрусталика), «феномены Пуркине» (изменение светло-синего и красного цветов при сумеречном зрении).

Идеи о том, что

организм наделен особой психической формой – «общим чувством».

что в анализе эволюции ощущений важнейшая роль принадлежит жизненному опыту.

что тщательный анализ восприятия помогает открыть в нем зачатки категорий абстрактной мысли (таких, как действительность, необходимость, причинность и др.).

И. Мюллер(1801–1858)

«К сравнительной физиологии зрительного чувства» (1826)

«Учебник физиологии» (1833)

Рецепторная теория восприятия

Положение о «специфической энергии органов чувств». Модальность ощущений (света, звука и др.) заложена в самой нервной ткани, а не отражает независимые от нее образы внешнего мира. Следовательно, все богатство ощущений обеспечивается физическими свойствами нервной системы.

(Эта точка зрения была названа «физиологическим идеализмом» и впоследствии опровергнута работами самих физиологов).

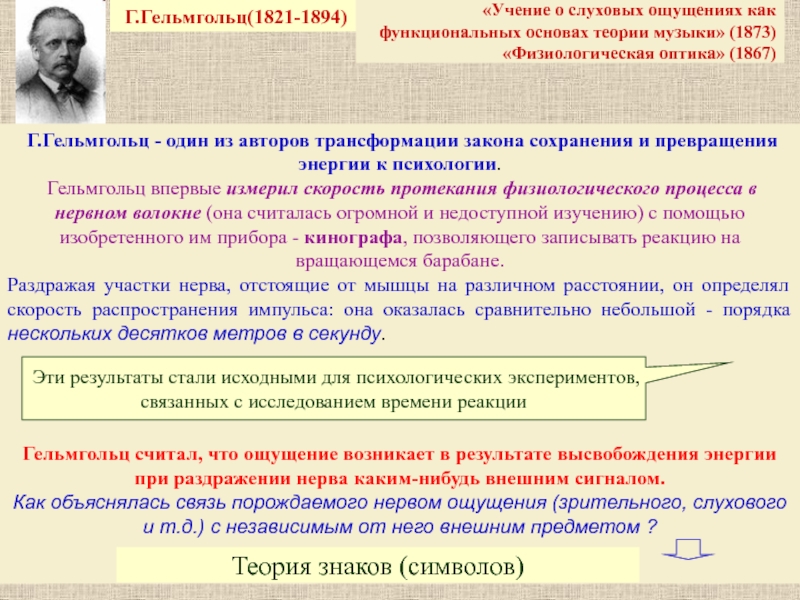

Слайд 6Г.Гельмгольц(1821-1894)

Г.Гельмгольц - один из авторов трансформации закона сохранения и

превращения энергии к психологии.

Гельмгольц впервые измерил скорость протекания физиологического

процесса в нервном волокне (она считалась огромной и недоступной изучению) с помощью изобретенного им прибора - кинографа, позволяющего записывать реакцию на вращающемся барабане. Раздражая участки нерва, отстоящие от мышцы на различном расстоянии, он определял скорость распространения импульса: она оказалась сравнительно небольшой - порядка нескольких десятков метров в секунду.

Гельмгольц считал, что ощущение возникает в результате высвобождения энергии при раздражении нерва каким-нибудь внешним сигналом.

Как объяснялась связь порождаемого нервом ощущения (зрительного, слухового и т.д.) с независимым от него внешним предметом ?

«Учение о слуховых ощущениях как

функциональных основах теории музыки» (1873)

«Физиологическая оптика» (1867)

Эти результаты стали исходными для психологических экспериментов, связанных с исследованием времени реакции

Теория знаков (символов)

Слайд 7Г.Гельмгольц(1821-1894)

Согласно теории знаков, или символов, отношения ощущения к внешнему предмету

являются знаковыми, или символическими. Символ указывает на предмет, но ничего

общего с его объективными свойствами не имеет. Однако символ помогает не путать внешние раздражители, отличать один от другого - этого достаточно, чтобы обеспечить организму успешную ориентацию в среде и действие в ней.Опыты Гельмгольца:

Эксперименты по изучению формирования пространственного образа вещей (зависимость чувственных ощущений от внешних раздражителей).

Восприятие – предметно: пространственные координаты определяют диспозицию предметов, их объемность и др.

Исследование мышцы и сопряженных с ней слабо осознаваемых мышечных (кинестетических) сигналов (роль двигательной активности зрительного аппарата).

Опыты Гельмгольца с использованием различных призм, искажающих естественный зрительный образ (взаимодействие сенсорных и моторных компонентов восприятия)

Несмотря на то что преломление лучей дает искаженное восприятие предмета, испытуемые очень скоро научились правильно видеть предметы и сквозь призму. Это достигалось благодаря опыту, который состоял в многократной проверке действительного положения объекта, его формы, величины и др. посредством движений глаз, рук и всего тела. (Правила логики – бессознательные умозаключения)

Учение Гельмгольца на богатом экспериментальном материале доказало теснейшую связь чувственных, мышечных и умственных факторов в построении картины видимого мира.

Слайд 8Ф.Галль (1758—1828)

«Исследования нервной системы»

Предложил «карту головного

мозга», в которой попытался разместить все умственные качества, которые были разработаны психологией способностей, при этом для каждой способности указывался соответствующий орган. Идея о том, что развитие отдельных участков коры и мозга в целом влияет на форму черепа.

Поэтому исследование поверхности черепа позволяет диагностировать индивидуальные особенности человека.

Френология приобрела в первой половине XIX в. необычайную популярность и побудила ученых обратиться к экспериментальному изучению локализации психических функций.

П. Флуранс (1794 - 1867)

Пришел к выводу, что основные психические процессы - восприятие, мышление, память -являются результатом работы головного мозга как целостной системы. Мозжечок координирует движения, с четверохолмием связано зрение, спинной мозг проводит по нервам возбуждение - и все они согласованно действуют, определяя психическую жизнь живого существа. Поэтому при удалении определенных участков коры их функция может быть восстановлена за счет работы других отделов мозга.

! В дальнейшем его идея была опровергнута !

Слайд 9Джеймс Милль

(1773-1836)

«Анализ явлений человеческого духа» (1829)

Законы ассоциаций столь же

непреложны, как и законы физики,

и служат ключом ко всем

человеческим проблемам, в какой бы социальной области - политике, экономике, праве, педагогике –

они ни возникали.

«Ментальная физика» - Дж.Милль разрабатывал и законы психики

по аналогии с физическими законами.

Единица психики, ментальным атомом - это ощущение,

лежащее в основе всех понятий.

Отказавшись от идеи Брауна о спонтанных ассоциациях, Милль сформулировал закон, в котором отражен подход классического ассоцианизма к содержанию сознания:

«Порядок и связь идей таковы, каковы порядок и связь ощущений».

Слайд 10Дж. С. Милль (1806-1873)

Развитие ассоциативной психологии во второй половине XIX

в.

«Логика» (1843).

Предложил заменить «ментальную физику»

«ментальной химией».

Благодаря соединению первичных психических элементов в новый продукт, последний способен

приобрести качества, которые отсутствовали у его исходных

элементов, подобно тому как синтез кислорода и водорода

порождает обладающую совершенно новыми качествами воду.

Пересмотрел законы ассоциаций и выделил три главных:

1) сходства (сходным идеям присуще возбуждать друг друга);

2) смежности (если два впечатления часто переживаются одновременно или в условиях непосредственной смены одного другим, сукцессивно, то в тех случаях, когда одно из них возвращается в сознание, оно создает тенденцию к появлению и другого впечатления);

3) интенсивности (сила впечатления делает более вероятной частоту его слияния с другими).

Логика - критерий правильности человеческих рассуждений. Более важно, по мнению Милля то, что логика может стать и тем объективным и надындивидуальным методом, который поможет психологии изучить содержание сознания, особенности протекания познавательных процессов.

Именно такой подход соединит психологию с объективной наукой и откроет перед ней путь к дальнейшему развитию в качестве естественной и точной дисциплины.

Слайд 11Эволюционный подход в психологии

А.Бэн в

работах «Ощущения и интеллект» (1855), «Эмоции и воля» (1859)

доказывал,

что ассоциативная психология должна рассматривать не только ассоциации, существующие в сознании индивида, но и те, которые лежат в основе его поведения. Труды Бэна отличаются богатством физиологического материала, стремлением возможно теснее связать психические процессы с телесной организацией. Не только мозг, но и вся «телесная система, хотя и в различной степени, связана с психическими функциями». Т.о., путем изучения органов чувств и органов движений можно проникнуть в деятельность мозга, заставить его клетки и волокна открыть свой смысл и назначение.

«Психофизический параллелизм» - идея о неразделимости души и тела.

Модель «проб и ошибок».

А.Бэн (1818-1903)

Слайд 12Г. Спенсер (1820-1903)

«Основы психологии» (1870-1872)

Г.Спенсер - один из основателей

позитивизма, в русле которого он и стремился трансформировать методологию ассоциативной

психологии. В его теории переплетаются влияния позитивизма, эволюционного подхода и ассоцианизма.Он пересмотрел предмет психологии, определив его как соотношение внешних форм с внутренними, ассоциации между ними. Таким образом, он расширил область психического, включив в нее не только ассоциации между внутренними факторами, т. е. ассоциации в поле сознания, но и связь сознания с внешним миром.

Психика является механизмом адаптации к среде. Новый - биологический - подход к детерминации психики. Психика возникает закономерно на определенном этапе эволюции, в тот момент, когда условия жизни живых существ усложняются настолько, что приспособиться к ним без адекватного их отражения невозможно.

Спенсер распространил законы эволюции не только на психику, но и на социальную жизнь, сформулировав органическую теорию общества.

Поскольку человеку необходимо приспосабливаться не только к природе, но и к социальному окружению, его психика развивается вместе с обществом. Наиболее часто повторяющиеся ассоциации не исчезают, но закрепляются в мозге человека и передаются по наследству.

Т.О. сознание – не чистый лист, оно полно предуготованных асоциаций, которые и определяют разницу между мозгом разных народов.

Слайд 13Иоганн Фридрих Гербарт (1776-1841) «О психологии как науке, вновь опирающейся на

опыт,

метафизику и математику» (1824—1825)

«Учебник психологии» (1816)

выступил против

теории способностей Вольфа.

Считал неправильным разделение всей душевной деятельности на изолированные самостоятельные функции. Душевная жизнь — это единая связанная цельность.Сторонник ассоциативной психологии - стремился построить психологию, основанную прежде всего на опыте: ее предметом должны быть факты, явления сознания.

Методы исследования психических явлений - самонаблюдение,

наблюдение за другими людьми, анализ продуктов деятельности – но они не объясняют душевных процессов, не дают научного знания.

Эксперимент в отношении явлений сознания абсолютно неприменим:

«Психология не смеет экспериментировать над людьми»

Чтобы превратить психологию в науку, необходимо применить математику.

Представления (элементы душевной жизни) — это сложные образы восприятия, которые возникают под влиянием объектов, существующих вовне. Количественная характеристика представления — это его сила, показателем силы выступает ясность. Представления— это динамические силы, они вступают во взаимодействие друг с другом. Качественные особенности делают отличным одно представление от другого.

СТАНОВЛЕНИЕ НЕМЕЦКОЙ ЭМПИРИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В.

Слайд 14Психология И. Гербарта складывается из двух частей — «статики духа»

и «динамики духа».

Предмет статики духа - данные, полученные в

результате измерения представлений в условиях их равновесия, т. е. в период покоя. Предмет динамики духа - выяснение условий движения представлений в сознании.

В зависимости от степени ясности представления распределяются по трем областям: 1) ясного сознания — здесь располагаются представления, имеющие свойство ясного сознания; 2) сознания — здесь находятся менее ясные представления;

3) темные, подавленные другими представления, становятся бессознательными

Сознание - это сцена, или экран, на котором «теснятся» представления меняющейся степени ясности, они вступают в отношения друг с другом, перемещаются из одной области сознания в другую, при этом некоторые погружаются за порог.

Запас прошлых впечатлений, который идет навстречу новому - «апперцептивная масса», а сам процесс слияния представления с прошлым опытом— «апперцепция».

Сознание— лишь сумма действительных представлений, их свойство.

Слайд 15М. Лацарус (1824— 1903)

Т. Вайтц (1821—1864)

Г. Штейнталь (1823—1899)

Ими

выдвигалась задача изучения так называемого духа разных народов. Элементами духа

народа считались язык, мифы, народное творчество, письменность, религия, практическая жизнь, из взаимодействия которых он складываетсяВыступил с идеей о необходимости изучать душевную жизнь первобытных народов — и вообще проследить историческое-развитие психической жизни. В труде «Антропология первобытных народов» он предпринял попытку собрать материал о жизни разных народов в отношении их культуры, семейной жизни, характера, нравов, политической жизни, религии и этим поставил вопрос о возможности объективного изучения психики

Основатели этнической психологии, психологии народов, которая явилась одним из истоков социальной психологии

Штейнталь известен своими работами в области языкознания, а также исследованиями вопросов об отношении между грамматикой, логикой и психологической сущностью языка. Лацарус в работе «Жизнь-души» рассмотрел данные о таких проявлениях психической жизни, как юмор, язык в его отношении к мышлению и т. д., которые проанализировал с психологической точки зрения.

В 1859 г. основали «Журнал психологии народов и языкознания».

СТАНОВЛЕНИЕ НЕМЕЦКОЙ ЭМПИРИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В.

Слайд 16Его ученики - К. Штумпф, Г. Э. Мюллер. В «Медицинской психологии

или психологии души» (1852) Р. Лотце развил теорию

пространственного восприятия («местных или локальных знаков»). Лотце считал, что восприятие пространства осуществляется только с помощью зрения и осязания. Зрительные и осязательные ощущения характеризуются качеством и определенной интенсивностью и сами по себе не содержат никаких пространственных признаков. Ссылаясь на данные анатомии, он предполагает, что каждая точка сетчатки и поверхности кожи качественно отлична от другой точки и поэтому ощущает внешние воздействия специфично, т. е. на свой манер. Она имеет как бы местный локальный знак. Локализация предметов в пространстве осуществляется на основе ощущений с их характерным местным качеством и ассоциированных с ними движений (руки, глаза, всего тела). Этот процесс является продуктом бессознательной механики внутренних состояний. Пространственное восприятие складывается прижизненно.P.Лотце (I817—1881)

Слайд 18Появление принципа биологического детерминизма.

В середине XIX века в науках

о жизни произошли революционные изменения. Влияние механики ("царицей наук«) -

стремительно падает.В науках о живой природе утверждается биологическая причинность (взамен механической) .

Оба учения: исходили из принципа активности организма.

руководствовались данными опыта, наблюдения, а там, где это было возможно – и эксперимента.

наряду с активностью строго, научно объясняли целесообразность жизненных реакций.

Важной предпосылкой ее утверждения стала победа физико-математической школы над витализмом – представлением о том, что регулятором биологических процессов служат особые витальные (жизненные) силы, неведомые неорганической природе.

Открытие закона сохранения и превращения энергии покончило с витализмом и с виталистической психологией. Были созданы предпосылки для открытия реальных, а не фиктивных (витальных) причин, действующих в живом веществе. Важнейшие из этих причин были открыты англичанином Чарльзом Дарвином и французом Кладом Бернаром.

Чарльз Ро́берт Да́рвин

(1809 —1882)

Клод Берна́р (1813—1878)

Слайд 19Согласно Дарвину, естественный отбор безжалостно истребляет живые субстраты, которым не

удается справиться с трудностями среды. «Двойная активность» - организм должен

был пустить в ход все свои ресурсы (стало быть, и психические), чтобы выжить, а среда изменялась, и организм вынужден был, опять-таки пуская в ход свои ресурсы, приспособляться (адаптироваться). Поэтому среда благодаря своим изменениям оказывалась творческой силой.

Складывается новая "картина организма" как устройства, которое подчиняется законам, неведомым неорганическим телам. По-новому понимаются причинность, системность, развитие. Эта новая картина становится основой понимания психических функций, которые отныне рассматривались под тем же углом зрения, что и все другие функции живых систем (а не лишенных жизни машин).

На этом фундаменте складывалась психология как особая наука.

Возникают и развиваются различные отрасли психологии.

Согласно Бернару,

организм также вынужден вести себя активно и целесообразно, используя специальные механизмы поддержания в теле стабильности

(постоянства содержания кислорода, определенного давления в крови и т. д.),

чтобы обеспечить активность своего поведения.

Слайд 20Чарльз Ро́берт Да́рвин

(1809 —1882)

«Происхождение видов путем естественного отбора» (1859)

«Происхождение человека и половой отбор» (1871)

«Выражение эмоций у животных

и человека» (1872)Создал теорию об эволюции живого на Земле, о происхождении видов, их свойств (включая психические) и форм поведения. Дарвин впервые объединил данные многих наук и выявил механизмы филогенеза (исторического формирования группы организмов), обосновав учение о происхождении видов путем естественного отбора.

Наследственность, изменчивость, отбор – таковы факторы эволюции.

В основе естественного отбора лежит вымирание неприспособленных и выживание приспособленных. Этим объясняется относительная целесообразность организмов, их приспособленность к условиям внешней среды, непрерывное совершенствование в процессе отбора.

Окружающая среда - сила, способная изменять жизнедеятельность, поскольку от организма требуется приспособиться к ней. Психика (по закономерным результатом развития жизни) - инструмент адаптации. Телесные процессы и функции - продукт и орудие приспособления к внешним условиям жизни.

Средствами точного рационального анализа было доказано, что кроме механической причинности, действующей в мире нерукотворной природы, существует биологическая причинность, которой присущи собственные факторы саморегуляции и развития жизни, в том числе и психической.

Учение Дарвина изменило сам стиль психологического мышления, стимулировало возникновение новых областей психологической науки - дифференциальной психологии, импульс которой придала идея Дарвина о том, что генетические факторы (наследственность) определяют различия между людьми; генетической психологии; зоопсихологии.

Слайд 21Психофизика – основоположники немецкий ученый Густав Теодор Фехнер (1801-1887) и

физиолог Эрнст Вебер (1795-1878).

Вебер задался вопросом, насколько следует изменять силу

раздражения, чтобы субъект уловил едва заметное в ощущении.

Смещение акцента: предшественников Вебера занимала зависимость ощущений от нервного субстрата, Вебера– зависимость между континуумом ощущений и континуумом взывающих их физических стимулов.

Т.О., различия между ощущениями зависят от того, какова первоначальная величина вызывающих их раздражителей

Вебером открыты: - эффект температурной адаптации, - выделены три вида кожных ощущений: ощущения давления (прикосновения), температурные ощущения, ощущения локализации.

Показал, что различные участки кожи обладают разной чувствительностью.

Высказал гипотезу о сензитивности раннего детского возраста к билатеральному, т. е. относящемуся к обеим сторонам тела, переносу двигательных навыков.

Наибольшее значение исследований по изучению соотношения ощущений и внешних воздействий, которые их вызывают, - показали, что для восприятия разницы в двух ощущениях новый раздражитель должен отличаться на определенную величину от исходного. Эта величина представляет собой постоянную долю исходного раздражителя.

Данное положение было отражено им в следующей формуле: ?J/J= К, где J- исходный раздражитель, ?J -отличие нового раздражителя от исходного, К- константа, зависящая от типа рецептора.

обнаружилось

Слайд 22Густав Теодор Фехнер (1801-1887) - немецкий физик, психолог, философ, профессор

физики Лейпцигского университета

«Основы психофизики» (1860)

Первые эксперименты Фехнера показали

различия между ощущениями в зависимости от первоначальной

величины вызывающих их раздражителей.

Далее - изучение того, как изменяются в этих условиях ощущения различных модальностей. Опыты ставились над ощущениями, возникающими при взвешивании различных предметов, при восприятии предметов на расстоянии, при разной их освещенности и т.д.

Представление о пороге ощущения, т. е. о величине раздражителя, вызывающей либо изменяющей ощущение.

Разностный порог - когда минимальный прирост величины раздражителя сопровождается едва заметным изменением ощущения.

Закон Вебера-Фехнера: для того чтобы интенсивность ощущения росла в арифметической прогрессии, необходимо возрастание в геометрической прогрессии величины вызывающего его стимула.

Из своих опытов Фехнер вывел общую формулу: интенсивность ощущения пропорциональна логарифму величины стимула (раздражителя).

Фехнер тщательно разработал технику экспериментов для определения порогов ощущений, чтобы можно было установить едва заметное различие между ощущениями.

что различие между исходным и новым ощущениями не одинаково

при восприятии различий между оцениваемыми по весу предметами

при различении изменений в освещении

различаются

Слайд 23Психофизика – ее содержание определялось экспериментальным изучением и измерением зависимости

психических состояний от физических воздействий

Г.Т.Фехнер - создатель экспериментальной эстетики.

Применил свой общий экспериментально-математический подход к сравнению предметов искусства, пытаясь найти формулу, которая позволила бы определить, какие именно предметы и благодаря каким свойствам воспринимаются как приятные, а какие не вызывают ощущения красоты.

занялся тщательным измерением книг, карт, окон, множества предметов домашнего обихода, а также произведений искусства (в частности, изображений Мадонны) с целью найти те количественные отношения между линиями, которые вызывают позитивные эстетические чувства.

Некоторые эксперименты Фехнера были впоследствии использованы отечественным психологом Г. И. Челпановым во время его работы в психофизической лаборатории Государственной академии художественных наук.

Методические приемы Фехнера были распространены на проблемы психодиагностики, изучение критериев принятия решений, различий в значениях эмоциональных состояний у отдельных индивидов.

Книга Г.Т.Фехнера «Основы психофизики» (1860) стала настольной во многих психологических лабораториях, в которых определение порогов и проверка.

Слайд 24Ф.Дондерс (1818-1889) - эксперименты по изучению скорости протекания психических процессов

и начал измерять скорость реакции субъекта на воспринимаемые им объекты.

Заложены основы психометрии. Измерялось время как простых, так и сложных реакций.Экспериментальная психология – ее появление связывают с именем немецкого ученого В.Вундта (1832-1920).

Профессор философии в Лейпциге (с 1875 г.), в 1879 г. создал первую в мире лабораторию экспериментальной психологии, преобразованную впоследствии в институт.

В традициях ассоциативной психологии Вундт рассматривал ее как науку, которая помогает понять внутреннюю жизнь человека и, исходя из этого знания, управлять ею.

Задачи психологии:

а) выделить путем анализа исходные элементы;

б) установить характер связи между ними

в) найти законы этой связи.

Сознание состоит из отдельных элементов, которые, соединяясь между собой по законам ассоциации, образуют представления, отражающие объективную действительность. Ощущениям (элементам сознания) присущи качества:

модальность (например, зрительные ощущения отличаются от слуховых) и

интенсивность.

К основным элементам сознания относятся также чувства (эмоциональные состояния),

каждое чувство имеет три измерения:

удовольствия-неудовольствия,

напряженности-расслабленности,

возбужденности-успокоения.

психика=сознание

Бессознательных психических процессов нет!

«Материалы к теории чувственного восприятия» (1862)

«Лекциях о душе человека и животных» (1863)

«Основы физиологической психологии» (1880-1881)

«Психология народов» (1900-1920),

Слайд 25Идея Вундта о том, что чувства являются такими же исходными

элементами сознания, как и ощущения, стала отправной точкой для многих

исследователей, которые, как и он, считали, что чрезмерное внимание, уделяемое исследованию познавательных процессов, «интеллектуализировали» характер психологии, что стало ее серьезным недостатком. С точки зрения Вундта, чувства, особенно воля, которая руководит деятельностью человека, имеют не меньшее значение, чем познание, тем более что и воля, и внимание направляют течение процессов познания.

Перенесение исследовательского внимания с процесса познания на изучение других аспектов психики, на волевое поведение сделало Вундта создателем нового направления в ассоциативной психологии, которое получило название волюнтаризм.

Учение о связях между элементами.

Связи – это те универсальные механизмы, которые соединяют отдельные элементы в комплексы - представлений, идей и т.д. (до Вундта такими универсальными механизмами считались ассоциации).

Вундт ввел еще одну связь - апперцептивную. (понятие апперцепции заимствовал у Вольфа и Канта, которые определяли ее как спонтанную активность души). Оно было использовано Вундтом для объяснения высших психических процессов, которые, с его точки зрения, нельзя связывать только с законами ассоциаций.

Ассоциативная связь объясняет развитие восприятия и памяти, создание целостных образов из отдельных ощущений. Точно так же разные законы ассоциации (смежности, контраста и т.д.) могут объяснить, каким образом мы от одного воспоминания переходим к другому. Существует связь восприятия, памяти и других элементарных психических функций с внешней ситуацией. Именно внешний мир, изменение его предметов, стимулирует и определяет их деятельность.

Слайд 26Мышление невозможно объяснить только законами ассоциаций (на него влияют помимо

внешней ситуации внутренняя мотивация, направленность на задачу, на достижение определенной

цели – в результате сосредоточения на ней субъект может игнорировать мешающие воздействия среды)именно спонтанная, внутренняя активность регулирует течение мыслей, отбирая нужные ассоциации и выстраивая их в определенную связь, исходя из заданной цели.

У Вундта апперцепция тождественна вниманию и воле, улучшающим и регулирующим деятельность человека.

Согласно Вундту

воля является первичной, абсолютной силой человеческого бытия, помогая ассоциациям связывать отдельные элементы в целостную картину на высших этапах развития психики.

вывод

Направленная во внутренний мир психики, апперцепция играет роль внимания, помогая протеканию высших психических функций, например мышления

Направленная во внешний план, в план поведения, апперцепция отождествляется с волей, которая регулирует деятельность человека

Слайд 27Важная часть теоретической концепции Вундта была связана с изучением законов,

по которым строится психическая жизнь. Отстаивая самостоятельность психологии, Вундт доказывал,

что у нее имеются собственные законы, а ее явления подчинены особой «психической причинности». К важнейшим законам он относил: закон творческого синтеза, закон психических отношений, закон контраста и закон гетерогенности целей.Главная заслуга Вундта

разработка экспериментального метода исследования психики.

Уже в своей первой книге «Материалы к теории чувственного восприятия» (1862), опираясь на факты, относящиеся к деятельности органов чувств и движений, Вундт выдвинул идею создания экспериментальной психологии. План ее формирования был изложен в «Лекциях о душе человека и животных» (1863) и включал два направления исследований:

анализ индивидуального сознания с помощью экспериментально контролируемого наблюдения субъекта за собственными ощущениями, чувствами, представлениями;

изучение «психологии народов», т.е. культуры - языка, мифа, нравов различных народов и т. п.

Вундт показал, что на основе экспериментов, объектом которых служит человек, можно изучать психические процессы, до этого времени недоступные для опытного исследования.

Слайд 28В лаборатории Вундта впервые были экспериментально изучены пороги ощущений, время

реакции на разные раздражители, в том числе и на речь.

Полученные результаты были им изложены в главном труде «Основы физиологической психологии» (1880-1881). Эта книга стала первым учебником по новой дисциплине - экспериментальной психологии, обучаться которой приезжали в лабораторию Вундта ученые со всего мира.

В дальнейшем, оставив эксперимент, Вундт занялся разработкой еще в юности задуманной им «второй ветви» психологии, посвященной психическому аспекту создания культуры. Он написал десятитомную «Психологию народов» (1900-1920), отличающуюся обилием материала по этнографии, истории языка, антропологии и др.

В этой работе Вундт также высказал важную мысль о том, что методом исследования психологии народа может стать анализ продуктов его творческой деятельности, например языка, сказок, мифов, религии и других предметов культуры.

Появление первой экспериментальной психологической лаборатории, открытой Вундтом, стало кульминационной точкой в развитии ассоцианизма, но одновременно и его логическим завершением. Вундт, обосновав возможность выстроить экспериментальные методы изучения психики, в то же время доказал, что ассоциация не является универсальным механизмом психической жизни.

Поиски новой методологии были ускорены и убеждением Вундта в невозможности экспериментального исследования мышления и других высших познавательных процессов.

Однако уже ближайшие ученики Вундта доказали, что такие сложнейшие процессы, как мышление и воля, также открыты для экспериментального анализа, как и самые элементарные. Доказывали это положение и работы Эббингауза.

В дальнейшем мысль о том, что анализ результатов творческой деятельности является способом исследования психики, стала основополагающей и для других областей психологии, получив особое развитие в психоанализе.

Слайд 29 К началу XX в. психологические лаборатории были созданы во

многих городах Европы и США. Однако наиболее интересные и значимые

экспериментальные исследования, проводившиеся в этот период, связаны с Германией Г.Эббингауз (1850-1909). Соединив исследование органов чувств с количественным анализом полученных данных, Эббингауз пришел к выводу о возможности экспериментального не только элементарных, но и более сложных психических процессов. Его заслуга именно в том, что он отважился подвергнуть эксперименту память. Исходя из теоретических постулатов ассоцианизма, Эббингауз руководствовался идеей о том, что люди запоминают, сохраняют в памяти и вспоминают факты, между которыми сложились ассоциации. Но обычно эти факты человек осмысливает, и поэтому весьма трудно установить, возникла ли ассоциация благодаря памяти или уму.

Эббингауз же задался целью установить законы памяти в «чистом» виде и для этого изобрел особый материал. Единицей материала стали не целые слова (ведь они всегда связаны с понятиями), а части слов - отдельные бессмысленные слоги. (Каждый слог состоял из двух согласных и гласной между ними (например, «бов», «гис», «лоч» и т.п.).

Составив список бессмысленных «слов» (около 2300), Эббингауз экспериментировал с ним на протяжении пяти лет. Основные итоги этого исследования он изложил в ставшей классической книге «О памяти» (1885).

Установил, что при одном прочтении запоминается, как правило, семь слогов. При увеличении списка требовалось значительно большее число его повторений, чем количество присоединенных к первоначальному списку слогов. Число повторений принималось за коэффициент запоминания.

Слайд 30Метод сверхзаучивания – заучивание после безошибочного воспроизведения серии слогов.

Кривая забывания

- быстро падая, эта кривая становится пологой. Оказалось, что наибольшая

часть материала забывается в первые минуты после заучивания. Значительно меньше забывается в ближайшие часы и еще меньше - в ближайшие дни. Осмысленный материал запоминался в 9 раз быстрее. Что же касается «кривой забывания», то она в обоих случаях имела одинаковую форму, хотя при забывании осмысленного материала падение кривой шло медленнее.Создал носящий его имя тест на заполнение фразы пропущенным словом. Этот тест стал одним из первых в диагностике умственного развития и получил широкое применение в детской и педагогической психологии.

Теория цветного зрения. Эббингауз - автор небольшого, но блестяще написанного «Очерка психологии» (1908), а также фундаментального двухтомного труда «Основы психологии» (1902-1911).

Исследования Эббингауза на деле показали, что память можно изучать объективно, была также показана важность статистической обработки данных с целью установления закономерностей, которым подчинены, при всей их прихотливости, психические явления. Был также открыт путь к экспериментальному изучению сложных форм поведения - навыков. «Кривая забывания» приобрела значение образца для построения в дальнейшем графиков выработки навыков, решения проблем в школе бихевиоризма.

Слайд 31Экспериментальное исследование процесса научения - опыты американских психологов В.Брайяна и

Н.Хартера по выработке навыка приема и посылки телеграмм

Новые факторы:

1) Прогресс в формировании навыка телеграфиста достигался не путем постепенного нарастания достижений, а скачкообразно. Обнаруживались периоды, когда кривая шла горизонтально (так называемое плато). Они служат для испытуемого как бы фазой подготовки к качественно иной системе операций, овладение которой и позволяло продвинуться вперед. и т.д.

Сочетания слов

Отдельные слова

Отдельные буквы

Если, например, первоначально испытуемый оперировал отдельными буквами, то затем ступень "буквенного" навыка сменялась ступенью "словесного" навыка, когда схватывались слова как целостные единицы. Следующая ступень, ведущая от плато вверх, в свою очередь достигалась при овладении еще более сложными структурами – сочетаниями слов и т.д.

2) Успешность выполнения навыка зависит от умения воспринять отрезок текста, который еще не стал объектом реакции, но станет им в следующий момент. Сознание как бы забегает вперед, перекрывая сенсорное поле за пределами непосредственно вызывающего двигательную реакцию сигнала и организуя в соответствии с этим поведение.

Кеттел - с помощью специального прибора – тахитоскопа –определял время, необходимое для того, чтобы воспринять и назвать различные объекты – формы, буквы, слова. Объем внимания колебался в пределах пяти объектов. При экспериментах с чтением букв и слов на вращающемся барабане Кеттелл зафиксировал, как Брайян и Хартер, феномен антиципации – "забегания" восприятия вперед.

Слайд 32ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Поиск общих закономерностей психических процессов – с одной стороны,

Выделение

признаков, отличающих людей друг от друга – с другой

На основе

экспериментальных и математических методов – появление дифференцивльной П.Предмет ДП - индивидуальные различия между людьми или группами людей, объединенных по какому-либо признаку (либо совокупности признаков).

Научные разработки

Адольф Кетле (1796-1874). "Социальная физика" (1835)

Идея «среднего человека» – существование извечной человеческой природы как своего рода идеала, от которого люди отклоняются соответственно нормальной кривой вероятностей..

Объект изучения поведения -большие массы людей, а метод – вариационная статистика.

Чем сильнее отклонение от средней величины, тем реже оно случается.

дифференциально-психологическое изучение человека складывалось под влиянием запросов практики, сначала медицинской и педагогической, а затем индустриальной.

Э.Крепелин, Д.М.Кеттелл и др. –установка на переориентацию эксперимента, на его приложение, к индивидуальным различиям людей.

Слайд 33Ф.Гальтон

создание техники изучения индивидуальных различий, прежде всего внедрении статистического метода

Новаторские идеи:

«Метод близнецов»,

изучение воображения

генетическую (наследственную) основу индивидуальных различий между испытуемыми.

способ, позволяющий математически описать закономерность, которой подчинены сами индивидуальные вариации. (метод - статистика)

проблема генетических предпосылок развития психических способностей.

Гальтон отвергал какие бы то ни было другие существенные факторы развития способностей, кроме биологической детерминации!

Методы: биографический и анкетный + эксперимент

метод исчисления коэффициента корреляции

между переменными факторный анализ

США – ориентация на возможность использовать достижения психологии для решения практических проблем.

Развитие метода тестов. Гальтон называл испытания, проводившиеся в его антропометрической лаборатории, умственными тестами (от англ. test – испытание).

(Гальтонов свисток),

приспособления для оценки мышечного чувства и др.

искал

Слайд 34Д. Кеттелл

"Умственные тесты и измерения» (1890)

Статистический подход – применение серии тестов к большому числу индивидов – выдвигался как средство преобразования психологии в точную науку.

Активное применение метода тестов.

Предложил в качестве образца 50 тестов, включавших различного

рода измерения чувствительности, ВР, времени, затрачиваемого на называние цветов, количества звуков, воспроизводимых после однократного прослушивания, и др

Ч.Спирмен - наличие позитивной корреляции между тестами на различные способности (например, математические и литературные свидетельствует о некотором генеральном факторе. Фактор G (от англ. general – общий) – для всех видов деятельности.

В каждой деятельности еще обнаруживается специфический фактор, свойственный только ей (факторы S1, S2 и т.д.).

в 1891 г. создал лабораторию при Колумбийском университете

1895-1896 гг. – создание в США двух национальных комитетов, призванных объединить усилия тестологов и придать общее направление тестологическим работам

А.Бине,

Г.Эббингауз,

В.Штерн,

Э.Торндайк,

Г.Мюнстерберг,

Г.Мюллер,

Р.Мерке

Авторы тестов

Обеспечение нужд

образования (школы), медицины, производства

Слайд 35А.Бине (1857-1911) - диагностика умственного развития.

исследование этапов развития мышления

у детей (3-7лет)

Выделил стадии в развитии понятий:

"стадия перечислений"

"стадия

описания" "стадия интерпретации".

Разработал серию вопросов разной

степени сложности - на основании

ответов детей определялся уровень их интеллекта.

Создал тесты для общей диагностики интеллектуального развития у всех детей (от 3 до 18 лет) Для каждого возраста -задания разной степени сложности, исследующие разные стороны интеллектуального развития

В.Штерн - предложил ввести коэффициент интеллекта IQ - постоянная величина

IQ = у.в./ф.в. х 100

где у,в. – умственный возраст, высчитываемый по шкале Бине-Симона, а ф.в. – физический (хронологический) возраст ребенка.

Нормой являлся коэффициент от 70 до 130%. Ниже этого показателя находятся умственно отсталые дети, выше – одаренные.

Г.Мюнстерберг (1863-1916) предложил тесты для профориентации и профотбора, при их создании они сперва проверялись на группе рабочих, достигших лучших результатов, а затем тестированию подвергались вновь принимаемые на работу.

Слайд 36Психология развития

Исследование детской психики в связи с задачами обучения и

воспитания в периодНового времени – в работах X.Вивеса, Я.А.Коменского и

Дж.Локка.Во второй половине XVIII века – в трудах Ж.-Ж. Руссо и И. Песталоцци.

Тидеман «Наблюдения за развитием душевных способностей ребенка» (1787)

Результаты наблюдений за одним мальчиком от рождения до трех лет. (отмечал неделя за неделей, месяц за месяцем какие происходят изменения в сенсорике и двигательной области, как на восьмой неделе возникают аффекты, на седьмом месяце – произвольная артикуляция звуков и т. д.)

Исследователи:

А.Кусмауль,

А.Вен,

И.Тен - описал процесс усвоения речи своей дочкой и сопоставил его с историческим развитием языка. Основой обоих процессов считался универсальный механизм ассоциации.

В конце XIX века в развитии возрастной психологии соединились два направления, которые до этого времени развивались параллельно и независимо друг от друга .

В начале XIX века о необходимости учета психологических данных при формировании методов обучения дошкольников писал Фребель.

исследования детского развития, которые были связаны с естествознанием и медициной

этнографические исследования детства и языка, главным образом, изучение детских игр и сказок.

Слайд 37К.Д.Ушинский "Человек как предмет воспитания"

(1867)

Важность связи между педагогикой и психологией

Середина XIX века –

развитие всеобщего обученияМассовое обучение (школы).

Т.о. круг проблем ученых - исследования движущих сил и этапов познавательного развития.

В.Джеймс в своей книге "Беседы с учителями о психологии" (1899) предостерегал - «психология не должна объяснять учителям, как учить детей. Психологические знания должны обратить внимание педагогов на необходимость исследовать внутреннюю жизнь учеников».

Г.Мюнстерберг подчеркивал, что в отличие от психотехники (основателем которой он являлся) педагогика должна ориентироваться на психологические знания преимущественно при отклонениях от нормы (например, при исследовании причин утомляемости учеников, дефектов чувств).

Слайд 38В.Прейер (1841-1897)

"Душа

ребенка" (1882) Провел целостный анализ проблемы и систематическое наблюдение. Дал описание психического и биологического развития ребенка с рождения до трех лет.Вывод о том, в области психического развития проявляется биологическая наследственность, которая и является, в частности, основой индивидуальных различий.

Дневниковые наблюдения:

И.Песталоцци - вел дневник наблюдений за своими детьми.

Дневниковые наблюдения Ч. Дарвина за развитием его сына Френсиса были опубликованы в 1877 году.

Слайд 39Развитие детской психологии в конце XIX – начале XX века

было тесно связано с педологией – наукой о детях, созданной

американским психологом Стэллой Холлом (1844-1924)С.Холл – ученик Вундта, после стажировки в Лейпциге организовал при Балтиморском университете первую экспериментальную лабораторию по изучению ребенка, а также начал издавать журнал, посвященный проблемам детской психологии

Пришел к выводу, что в основе психического развития ребенка лежит биогенетический закон, сформулированный учеником Дарвина Э. Геккелем.

Холл распространил действие биогенетического закона на человека, доказывая, что онтогенетическое развитие психики ребенка есть краткое повторение всех стадий филогенетического развития психики человека.

Созданная С. Холлом теория рекапитуляции утверждала, что последовательность и содержание этих этапов заданы генетически и потому ни уклониться, ни миновать какую-то стадию своего развития ребенок не может.

Ученик Холла Гетчинсон на основании теории рекапитуляции создал периодизацию психического развития (критерием в которой - способ добывания пищи).

Слайд 40Переход от одной стадии к другой осуществляется в игре. -

Так появляются детские игры в войну, в казаков-разбойников и т.д.

Важно не стеснять ребенка в проявлении своих инстинктов, которые таким образом изживаются.Холл разработал специальные опросники, целью которых было изучение различных сторон психики подростков и юношей.

Анкеты и опросники для подростков, учителей и родителей давали возможность составления комплексной характеристики детей, анализа их проблем с точки зрения как взрослых, так и самих подростков.

Педология – комплексная наука о ребенке, основывается на идее педоцентризма.

Ребенок является центром исследовательских интересов многих профессионалов-

психологов,

педагогов,

биологов,

педиатров,

антропологов,

социологов.

Массовое педологическое движение захватило как Америку, так и Европу, где его лидерами были Э. Мейман, Д. Селли, В. Штерн, Э. Клапаред.

Из всех этих областей в педологию входит та часть, которая имеет отношение к детям.

Таким образом, педология объединяет все отрасли знаний, связанные с исследованием детского развития

Слайд 41Д.Селли (1843-1923)

"Очерки по психологии детства"

(1895) ассоцианизм в детской психологии "Педагогическая психология" (1894-1915)Сформулировал основные положения ассоцианистического подхода к детскому развитию.

нтегрируются) в целостный образ предмета, в представление или понятие.

На основе своих исследований ассоциаций выделил основные этапы в познавательном, эмоциональном и волевом развитии детей, которые необходимо учитывать при их обучении.

Э.Мейман (1862-1915) стремился соединить ассоцианистический подход Селли с теорией рекапитуляции С.Холла. Исходя из этого он предложил свою периодизацию, критерием которой являлись уже не абстрактные способы добывания пищи, а этапы интеллектуального развития.

На их основе

М.Монтессори разработала систему упражнений, способствующих интеллектуальному развитию детей дошкольного возраста. Основой этой системы явилась тренировка ощущений, как основных элементов мышления, осознание и интеграция которых и ведет познавательное развитие детей.

Слайд 42Э.Клапаред (1873-1940)

поддерживая идею Холла о необходимости создания комплексной науки

о ребенке – педологии, не принимал его интерпретации биогенетического закона.

Клапаред считал, что известное сходство между фило- и онтогенетическим развитием психики существует не потому, что в психике ребенка заложены стадии развития вида и древние инстинкты, которые тот должен изживать (как это предполагает теория рекапитуляции),

но потому, что существует общая логика развития психики в филогенезе и онтогенезе.

Э.Клапаред предложил разделить детскую психологию на

теоретическую (ее задача - исследование законов психической жизни и этапов психического развития детей).

прикладную (психогностика и психотехника)

- Психогностика – направлена на диагностику, измерение психического развития детей

- Психотехника -направлена на разработку методов обучения и воспитания.

Клапаред развивал идею о саморазвитии, саморазвертывании тех задатков, которые существуют у ребенка уже при рождении. Механизмами этого саморазвития являются игра и подражание.

Клапаред открыл одно из основных свойств детского мышления – синкретизм, то есть нерасчлененность, слитность детских представлений о мире.

Слайд 43Арнольд Гезелл: нормальное детство. Создал Иельскую клинику нормального детства, в

которой изучалось психическое развитие именно детей раннего возраста – от

рождения до трех лет. Периоды младенчества и раннего детства были в центре научных интересов Гезелла в связи с тем, что он считал: за первые три года жизни ребенок проходит большую часть своего психического развития, ибо темп развития в этот период самый высокий. Периодизация психического развития-три периода: от рождения до года, от года до трех и от трех до восемнадцати лет. Причем, по Гезеллу, первый период характеризуется максимально высоким темпом психического развития, второй – средним, а третий – низким темпом.Джеймс Марк Болдуин: культурное развитие ребенка.

В своих работах Болдуин доказывал, что современное ему общество влияет на формирование не только эмоций, но и личностных качеств детей. Процесс социализации, по мнению Болдуина, влияет и на формирование самооценки, так как "хороший" человек – это, как правило, хороший с точки зрения людей его круга. В самооценке, как и в оценке окружающих, проявляется общая система ценностей, закрепленная в обычаях, условностях, социальных учреждениях. При этом существует два круга норм (или санкций) – более узкий, относящийся непосредственно к тому семейному кругу, в котором живет ребенок, и более широкий – того социума, народа, страны, к которой он принадлежит.

Он одним из первых отметил социальную роль игры и рассматривал ее как инструмент подготовки человека к жизни, к сложным социальным отношениям.

Слайд 44Карл Бюлер: стадии психического развития. Главное внимание он уделял творческому мышлению,

моменту инсайта, что привело его впоследствии к мысли, что интеллектуальный

процесс – всегда в большей или меньшей степени процесс творчества. Развивая идею о роли творчества в психическом развитии, Бюлер создал эвристическую теорию речи. Речь не дается ребенку в готовом виде, но придумывается, изобретается им в процессе общения со взрослыми. Таким образом, Бюлер настаивал на том, что весь процесс формирования речи – это цепь открытий. Ребенок связывает между собой только то, что уже осознал как целостность, это осознание есть творческий процесс и происходит мгновенно -"ага-переживание". Такое схватывание отношений есть процесс мышления, которое, по мнению Бюлера, не зависит от прошлого опыта и является творческим актом самого ребенка. Бюлер выделил три основных стадии психического развития: инстинкт; дрессура (образование условных рефлексов); интеллект (появление "ага-переживания", осознание проблемной ситуации).Маргарет Мид: этнопсихология детства.

Доказывая ведущую роль социокультурных факторов в психическом развитии детей, Мид показала, что особенности полового созревания, формирования структуры самосознания, самооценки зависят в первую очередь от культурных традиций данного народа, особенностей воспитания и обучения детей, доминирующего стиля общения в семье. Она ввела в психологию новый термин "инкультурация".

Выделила три типа культур в истории человечества: постфигуративные (дети учатся у своих предков), конфигуративные (дети и взрослые учатся в основном у своих сверстников) и префигуративные (взрослые могут учиться и у своих детей).

Слайд 45ЗООПСИХОЛОГИЯ

Дарвин доказал преемственность и родство животных и человека в отношении

внешнего выражения эмоций. Противники же его учения, отвергая преемственность, подчеркивали

своеобразие человеческого интеллекта.Психика животных и психика человека. Джон Романес (1848-1894), выступал как натуралист, стремившийся утвердить преемственность и единство психики на протяжении всего эволюционного процесса и вовсе не игнорировавший различия между отдельными циклами и вариантами этого процесса.

Особенный интерес начиная с 80-х годов вызывают "социальные" формы поведения беспозвоночных, в которых видели прототип человеческих отношений. Сюда относят труд Д.Леббона "Муравьи, осы и пчелы", энтомологические работы Ж.А.Фабра, исследования Августа Фореля.

Зоопсихологи стали широко использовать психологические понятия, не прошедшие естественнонаучной проверки. Биологи незамедлительно отреагировали на это двумя направлениями. Оба направления существенно укрепили объективный метод изучения поведения в противовес субъективному. Одно возглавил Жак Леб, другое – Конвой Ллойд-Морган - выдвинул "закон экономии" (его принято называть каноном Ллойд-Моргана), согласно которому недопустимо объяснять поведение исходя из более высокой психической способности, если оно может быть объяснено способностью, стоящей ниже в эволюционно-психологической шкале.

Под давлением этих стремлений к трактовке адаптивного (вариативного) поведения, как противоположного психическому, сложилась теория ТРОПИЗМОВ Жака Леба (1859-1924).

Противник теории тропизмов американский зоолог Г.С.Дженнингс (1868-1947), сделавший вывод о невозможности объяснить адаптивные, легко модифицируемые реакции простейших с помощью физико-химических категорий. Между стимулом и поведенческим эффектом нет однозначной связи, подчеркивал Дженнингс; в промежутке между ними действуют дополнительные факторы.

Зоолог В.А.Вагнер (1849-1934) – основоположник зоопсихологии в России. Отстаивая эволюционный подход, он провел цикл экспериментальных исследований деятельности животных, главным образом при возведении ими различных построек (строительный инстинкт у пауков, водяной жук-серебрянка, городская ласточка и ее постройки, жизнь шмелей).

Слайд 46СОЦИАЛЬНАЯ И КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Концепция ценностей. Ограниченность физиологического объяснения свойств личности

побудила Г. Мюнстерберга отстаивать мнение, что изучение характера человека, его

воли и мотивов должно осуществляться в особых категориях, главной из которых является категория ценности, лежащая за пределами наук о природе, следовательно, и естественнонаучного изучения психики.Немецкий философ В.Дильтей (1833-1911) в статье "Идеи описательной психологии" (1894) выступил с проектом создания наряду с психологией, которая ориентируется на науки о природе, особой дисциплины, способной стать основой наук о "духе". Дильтей назвал ее "описательной и расчленяющей" психологией. Описание противопоставлялось объяснению, построению гипотез о механизмах внутренней жизни; расчленение – конструированию схем из ограниченного числа однозначно определяемых элементов.

Концепция Дильтея соотносила структуру отдельной личности с духовными ценностями, создаваемыми народом, с формами культуры. На эту идею ориентировался ученик Дильтея Э. Шпрангер (1882-1963), который описывал шесть типов человеческого поведения в соответствии с основными областями культуры. В качестве идеальной характерологической модели выступал человек (личность) – теоретический, экономический, эстетический, социальный, политический и религиозный. Переживания индивида рассматривались в их связях с надындивидуальными сферами "объективного духа".

Слайд 47Концепция инстинктов. Другое социально-психологическое направление выдвинуло в качестве основы общественных

связей не культурные ценности, а примитивные, темные силы. Во Франции

Лебон (1841-1931) выступил с сочинением "Психология толпы", в котором доказывал, что в силу волевой неразвитости и низкого умственного уровня больших масс людей (толп) ими правят бессознательные инстинкты. В толпе самостоятельность личности утрачена, критичность ума и способность суждения резко снижены. Переехавший в США английский психолог В. Мак-Дугалл в работе "Введение в социальную психологию" (1908) использовал понятие об инстинкте для объяснения социального поведения человека. Организм наделен витальной энергией, и не только общие ее запасы, но и пути ее "разрядки" предопределены ограниченным репертуаром инстинктов, единственного двигателя поступков человека как социального существа. Ни одно представление, ни одна мысль не может появиться без мотивирующего влияния инстинкта. Все, что происходит в области сознания, находится в прямой зависимости от этих бессознательных начал. Внутренним выражением инстинктов являются эмоции (так, ярость и страх соответствуют инстинкту борьбы, чувство самосохранения – инстинкту бегства и т.д.).Слайд 48ПСИХОТЕХНИКА На рубеже XX века индустриальный прогресс, обратив интересы психологии к

производственной, трудовой деятельности, обусловил зарождение психотехники (термин введен В.Штерном), под

которой понималось использование психологии в экономике и промышленности. В 80-х годах XIX века американский инженер Ф.Тейлор (1856-1915) разработал систему интенсификации труда для рациональной организации производства (тейлоризм). Научная организация производства, проектирование трудовых процессов требовали точных знаний о нервно-психическом потенциале рабочих и возможностях его эффективного использования. Приобретает популярность так называемая профориентация. Здесь пионером выступил Парсон, автор книги "Выбор профессии", организовавший в Бостоне (США) специальное бюро. В задачу профориентации входило: а) помочь личности с помощью тестов приобрести возможно более достоверную информацию о своих психических свойствах; б) ознакомиться с требованиями, которые предъявляются к психофизической организации человека различными профессиями, а затем, в) сопоставив эти две группы сведений, дать рациональную рекомендацию. Широкий план разработки индустриальной психологии (психотехники) содержала книга Г. Мюнстерберга "Психология промышленной производительности" (1913). Она стала важной вехой на пути сближения психологии с практикой.Слайд 50Э.Титченер (1867 – 1927) Ввёл

термин «структурализм» для обозначения исследовательского подхода Вундта, в противовес функционализму

У. Джеймса. Он сам продолжал развивать данный подход, хотя и перенял от Вюрцбургской школы интроспекционизм как метод изучения душевных процессов. Пытался разложить психику на некоторые составные элементы, которых он насчитывал до 30000 (и сравнивал их с химическими элементами). «Иллюзия Титченера»: окружность, окружённая другими окружностями, кажется тем меньше, чем больше диаметр окружающих её окружностей. Сочинения: Экспериментальная психология (1901-05, 4 тома) Введение в психологию (1903) Лекции по экспериментальной психологии ощущения и внимания (1908) Лекции по экспериментальной психологии мыслительных процессов (1909) Хрестоматия по психологии (1910) Системная психология: основы (1929 или 1927; издал Х. П. Уэлд / H.P.Weld)1890-е – 2 года в лаборатории В.Вундта. 1893 – США, Корнельский университет (35 лет).

Три вопроса перед психологией:

Ответы:

Сознание = данные самонаблюдения. Сознание имеет свой собственный строй и материал, который м.б. понят (высветлен) только при очистке от «ошибки стимула» (смешения психичес-кого процесса с наблюдаемым внешним явлением»).

Психическая «материя» в ее непосредственной данности включает три элемента:

ощущение (как простейший процесс, обладающий качеством, интенсивностью, отчетливостью и длительностью), образ и чувство.

Структурализм

Что?

Почему?

Как?

Слайд 51

Представление о каком-либо объекте (по Титченеру) строится из совокупности чувственных

элементов. Значительная их часть может покидать сознание, в котором остается

лишь сенсорная сердцевина, достаточная, чтобы воспроизвести всю совокупность.При решении умственной задачи может не осознаваться чувственно-образный состав значений, которыми оперирует сознание только по причине недостаточной тренированности интроспекции. Указанные моменты непременно участвуют в процессе мышления в трудноуловимой форме "темных" мышечных или органических ощущений, составляющих сенсорную сердцевину неосознаваемого контекста.

Титченер верил, что сочетание

- интроспекции

эксперимента

математики

приблизит психологию к стандартам естественных наук

Причину упадка титченеровской школы следует искать в объективных обстоятельствах развития психологии. Школа эта сложилась на зыбкой почве интроспекционизма и по тому неизбежно должна была распасться. В 30-х годах многие из ее воспитанников продолжали активно работать, но никто уже не следовал программе структурализма.

Слайд 52 О.Кюльпе (1862-1915)

-немецкий психолог и философ, представитель критического реализма, один из пионеров

экспериментального метода в отношении высших психических процессов (воля и мышление). Основатель вюрцбургской школы психологии (Вюрцбург, Бавария)Вюрцбургская школа

Начало 20 в. США – более 40 лабораторий экспериментальной психологии

Новые переменные в категории мышление:

установка (мотивационная переменная), возникающая при принятии задачи;

задача (цель), от которой исходят детерминирующие тенденции;

процесс как смена поисковых операций, иногда приобретающих аффективную напряженность;

несенсорные компоненты в составе сознания (умственные, а не чувственные образы).

Разработка категории психического действия как акта, имеющего свою детерминацию (мотив и цель), операционально-аффективную динамику и состав.

Слайд 53Н. Ах (1971-1946) - реализовал в эксперименте предположение Кюльпе о

том, что испытуемый "преднастроен" на выполнение задачи. Такую "преднастройку" он

обозначил термином "детерминирующая тенденция", или "установка сознания". Последний термин звучал парадоксально, поскольку из опытов следовало, что эта тенденция (или установка) не осознается. Вскоре Ах внес в лексикон школы еще один термин – "сознанность" (BewoBtsein), чтобы обозначить особое (несенсорное) содержание сознания. Главная работа Аха в вюрцбургский период "О волевой деятельности и мышлении" (1905). К.Бюлер (1879-1963) - работал в Вюрцбурге в 1907-1909 гг. Он внес в экспериментальную практику школы новую ориентацию: методика заключалась в том, что перед испытуемым ставилась сложная проблема и он должен был, не используя хроноскопа, возможно более тщательно описать, что происходит в его сознании в процессе решения. В исторической литературе высказывается мнение, что "Бюлер, более чем кто-либо другой, сделал очевидным, что в опыте существуют данные, которые не являются сенсорными". О.Зельц (1881-1944) Ему принадлежит заслуга экспериментального анализа зависимости этого процесса от структуры решаемой задачи. Зельц ввел понятие об "антиципаторной схеме", которое обогатило прежние данные о роли установки и задачи. Главные работы Зельца – "О законе упорядоченного движения мысли" (1913), "К психологии продуктивного мышления и ошибки" (1922), "Закон продуктивной и репродуктивной духовной деятельности" (1924). Зельц погиб в нацистском концентрационном лагере. -Слайд 54

Функционализм Ф.Брентано (1838-1917)

– профессор философии в Венском университете. "Психология с эмпирической точки зрения" (1874) «Исследования по психологии чувств» "О классификации психических феноменов"Предложил новую программу разработки психологии как самостоятельной науки, противопоставив ее господствовавшей в то время программе Вундта.

Главное – проблема сознания. Область психологии определяется ответом на этот вопрос.

Сознание активно и постоянно направлено на объект (ИНТЕНЦИЯ).

Интенция – не просто активность. В ней совместно с актом сознания всегда сосуществует какой-либо объект.

Выделяет три основных формы интенциональных актов:

акты представливания чего-либо,

акты суждения о чем-либо как истинном или ложном и

акты эмоциональной оценки чего-либо в качестве желаемого или отвергаемого.

Вне акта объект не существует, но и акт, в свою очередь, возникает только при направленности на объект

Утвердив принцип активности, Брентано стал пионером европейского функционализма.

Слайд 55К.Штумпф (1848-1936)

Предмет психологии - исследование психологических функций, или актов (воспоминания,

понимания,

хотения), отличая их от феноменов (сенсорных или представляемых в виде

форм, ценностей, понятий и им подобных содержаний сознанияТ.о. предметом психологии (по Штумпфу) выступают функции (или акты).

Среди функций - две категории: интеллектуальные и эмотивные (или аффективные). Эмотивные функции состоят из противоположных пар:

радость и печаль,

желание и отвержение,

стремление и избегание.

Слайд 56Развитие функционализма в США

В.Джеймс (1842-1910)

Сознание как индивидуальный поток («поток сознания»),

т.о. говорил о непрерывности работы человеческого сознания, несмотря на внешнюю

дискретность, вызванную частично бессознательными психическими процессами.Главная задача психологии -исследование законов, по которым работает сознание, по которым протекает выбор или отвержение.

Выделил три аспекта личности:

1.Me (Мое) – материальную личность (тело, дом, семья, машина);

2.Общественную личность (общественные роли и положение в обществе);

3. Духовную личность (внутреннюю сущность) – подчеркивая тем самым значение духовных факторов для самореализации человека

Формула самоуважения

Самоуважение = успех/притязания

Теория эмоций Джемса-Ланге

Слайд 57Д.Дьюи (1859-1952)

Центральное понятие в философии Дьюи — понятие опыта —

всего того, что имеется в человеческом сознании, как врождённое, так и приобретенное.Предмета психологии - целостный организм в его неугомонной, адаптивной по отношению к среде активности. Сознание один из моментов в этом континууме.

В 1894 году Дьюи был приглашен в Чикагский университет где под его влиянием сформировалась группа психологов - функционалистов (в противовес последователям Вундта и Титченера).

Джеймс Энджелл (1869-1949) – "Область функциональной психологии" (1906).

Функциональная психология - как учение о психических (mental) операциях в противовес структуралистскому учению о психических элементах.. Главное назначение сознания – "аккомодация к новому". Организм действует как психофизическое целое, и поэтому психология не может ограничиться областью сознания. Ей следует устремиться в различных направлениях ко всему многообразию связей индивида с реальным миром и возможно более тесно сблизиться с другими науками – неврологией, социологией, антропологией, педагогикой.

Г.Кэрр (1873-1954) – стал во главе Чикагской школы после Д.Энджелла Психология определялась как изучение психической деятельности (mental activity).

Этот термин, по Кэрру, является "общим именем для таких деятельностей, как восприятие, память, воображение, мышление, чувство, воля. Психическая деятельность состоит в приобретении, запечатлении, сохранении, организации и оценке опыта и его последующем использовании для руководства поведением".

Слайд 58Э.Торндайк (1874-1949) называл себя «коннексионистом» (от англ. "коннексия" – связь)

Предмет психологии - поведение, а не сознание. (название – от

англ. behavior, поведение))Торндайк показал, что природа интеллекта и его функция могут быть изучены и оценены без обращения к идеям или другим явлениям сознания. Ассоциация означала уже связь не между идеями или между идеями и движениями, как в предшествующих ассоциативных теориях, а между движениями и ситуациями.

БИХЕВИОРИЗМ

Д.Уотсон (1878-1958).

Девиз бихевиоризма –

понятие о поведении как объективно наблюдаемой системе реакций организма на внешние и внутренние стимулы.

Только отказавшись от этих внутренних наблюдений, настаивал он, психология станет точной и объективной наукой.

Условный рефлекс (Бехтерев называл его сочетательным) должен стать главной единицей анализа поведения, именно он является ключом к выработке навыков, по строению сложных движений из простых, а также к любым формам научения, в том числе носящим аффективный характер.

Уотсон доказывал, что реально лишь то, что можно непосредственно наблюдать.

Формула Уотсона, воспринятая бихевиоризмом: "стимул – реакция" (S-R).

Слайд 59У.Хантер(1886-1954) - изобрел в 1914 году экспериментальную схему для изучения

реакции, которую он назвал отсроченной. Доказал что уже животные способны

к отсроченной, а не только непосредственной реакции на стимул.К.Лешли (1890-1958) - работал в Чикагском и Гарвардском университетах, а затем в лаборатории Иеркса по изучению приматов. Считал, что сознание безостаточно сводится к телесной деятельности организма.

Бихевиоризм стремился «покончить с ментализмом», но

и в экспериментальной работе, и на уровне теории в психологии совершались изменения, приведшие к трансформации бихевиоризма.

БИХЕВИОРИСТЫ ОТВЕРГАЛИ ИДЕЮ ВОЗРАСТНОЙ ПЕРИОДИЗАЦИИ, Т.К. СЧИТАЛИ, ЧТО НЕ СУЩЕСТВУЕТ ЕДИНЫХ ДЛЯ ВСЕХ ДЕТЕЙ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ РАЗВИТИЯ В ДАННЫЙ ВОЗРАСТНОЙ ПЕРИОД. Допускали выделение ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПЕРИОДИЗАЦИИ.

С

система идей Уотсона в 30-х годах уже не была более единственным вариантом бихевиоризма.

Попытки включить категории образа, мотива и психосоциального отношения в исходную бихевиористскую программу привели к ее новому варианту – необихевиоризму.

Слайд 60НЕОБИХЕВИОРИЗМ

Э.Толмен

К.ХалдЭдвард Толмен (1886-1959) "Целевое поведение у животных и человека" (1932)

Исследование поведения должно вестись строго объективным методом (без всяких произвольных допущений о недоступном этому методу внутреннем мире сознания). Однако Предлагал не ограничиваться в анализе поведения только формулой "стимул – реакция" и учитывать факторы, которые играют незаменимую роль в промежутке между ними («промежуточными переменные»).

Внутренние процессы можно "вывести наружу" и придать их исследованию такую же точность, как исследованию любых физических вещей поведение следует рассматривать не как цепочку отдельных реакций, а с точки зрения его целостной организации (системы, связанной со своим окружением сетью познавательных отношений).

Слайд 61

Кларк Халд (1884-1953)

Стремился придать психологической теории стройность и точность,

свойственные физико-математическим наукам. Предложил гипотетико-дедуктивный метод (выдвижение теорем, их экспериментальная

проверка, преобразование).Беррес Фредерик Скиннер (1904-1990)

Скиннер исходил прежде всего из необходимости систематического подхода к пониманию человеческого поведения. Он считал необходимым исключить из исследования все фикции, к которым прибегают психологи для объяснения вещей, причин которых они не знают – а именно многие понятия психологии личности (автономии, свободы, творчества). С его точки зрения, невозможно говорить о реальной свободе человека, так как он никогда сам не управляет своим поведением, которое детерминировано внешней средой.

Стремился понять причины поведения и научиться им управлять.

Исходя из представления о том, что не только умения, но и знания представляют собой вариации поведения, Скиннер разрабатывает его особый вид оперантное поведение.

При оперантном обучении подкрепляется только поведение, операции, которые совершает субъект в данный момент.

Слайд 62«СОЦИАЛЬНЫЙ БИХЕВИОРИЗМ»