Слайд 1Факторы выживания часть 3

Сплавляясь по реке, равно как и двигаясь

вдоль нее по земле, внимательно осматривайте берега: причалы, пристани, водозаборные

трубы, буи и бакены, створные знаки, мостики, спускающиеся к воде тропинки, стожки сена, сушащиеся на шестах сети, перевернутые на песке лодки, домашняя водоплавающая птица – это все знаки присутствия людей.

Вообще во время перехода больше внимания обращайте на окружающую местность. Например, затесы на деревьях, так называемые деревья-маяки (деревья с одной вершиной или стволом, очищенным от веток до середины высоты), укажут на тропу, дорогу или охотничью избушку.

В некоторых районах страны у высокого дерева, стоящего возле охотничьей заимки, стесывают вершину, а вокруг, по периметру большого, иногда свыше километра в диаметре, круга, делают на стволах глубокие затесы.

Для облегчения ориентирования перед выходом на маршрут поинтересуйтесь формой и принципом расположения меток, принятых в данной местности.

При выборе маршрута следует учитывать местную сезонную миграцию населения, характерную для многих регионов страны. Например, зимой на Крайнем Севере движение автотранспорта осуществляется по «зимникам», которые прокладывают в местах, летом совершенно безлюдных либо труднопроходимых.

Стада оленей летом пасут в районах, приближенных к побережью Ледовитого океана, так как там меньше гнуса, а зимой, наоборот, отгоняют в южные районы тундры и лесотундры, где легче добыть корм оленям и топливо пастухам. Сезонные отгоны скота наблюдаются также в пустынной и степной зонах.

Тактика пассивного выживания. Приняв решение оставаться на месте, обязательно составьте подробный план дальнейших действий, предусматривающий:

· организацию временного лагеря;

· распределение обязанностей между членами группы;

· проведение разведки на местности для определения своего местоположения;

· обеспечение сигнализации и связи.

В условиях автономного существования, когда приходится рассчитывать только на свои силы, особенно необходимо знание приемов само- и взаимопомощи. В противном случае люди, оказавшиеся в ЧС, своими действиями могут ухудшить состояние пострадавшего.

Суметь вовремя оказать первую медицинскую помощь – значит спасти жизнь и здоровье пострадавшего.

Общие правила оказания первой медицинской помощи:

· не трогать и не перетаскивать пострадавшего на другое место, если ему ничто не угрожает;

· не вправлять выпавшие органы;

· не давать воду находящемуся без сознания;

Слайд 2не давать воду находящемуся без сознания;

· не прикасаться к ране

руками;

· не удалять видимые инородные тела из брюшной, грудной или

черепной полости;

· не оставлять пострадавшего лежать на спине без сознания, особенно при тошноте и рвоте;

· не снимать с пострадавшего одежду и обувь (ее следует разрезать или разорвать);

· не позволять пострадавшему смотреть на свою рану.

Оказывая помощь, соблюдайте строгую очередность действий. В первую очередь должны быть устранены причины, непосредственно угрожающие жизни людей или способствующие дальнейшему ухудшению состояния их здоровья. Пострадавших надо вынести из зоны поражения и немедленно приступить к оказанию первой медицинской помощи: остановить кровотечение, провести искусственное дыхание, закрытый массаж сердца. После того, как достигнуты положительные результаты, можно переходить к следующим действиям: очистить рану, наложить повязку, провести иммобилизацию сломанной конечности, ввести обезболивающие средства, удобно разместить и успокоить пострадавшего.

Одной из самых распространенных причин возникновения опасной ситуации являются ошибки в ориентировании. Ситуация утраты контроля за местом своего нахождения возникает в результате: движения в условиях ограниченной видимости (туман, снегопад, пурга, темное время суток); пренебрежения сверкой направления движения с компасом; отсутствия навыков ориентирования.

Самое первое и главное, что должны сделать люди, не знающие своего местоположения, – остановиться. Недопустимо продолжать движение, надеясь на то, что через минуту-другую или за следующим поворотом картина сама собой прояснится. Может случиться так, что каждый новый шаг лишь усугубит положение потерпевшей группы. Надо взять за правило: любой сомнительный случай – то ли заблудился, то ли нет, – истолковывать в худшую сторону. Подобная страховка избавит от многих ошибок.

Как показывает опыт, быстрее всего разрешить проблему своего неопределенного местонахождения можно, вернувшись по собственным следам назад, до места гарантированного ориентирования, и уже оттуда продолжить свой маршрут.

Попытки «свободного» поиска опасны тем, что дезориентированные люди склонны принимать желаемое за действительное. Любую встретившуюся речку, тропу, просеку они принимают за свою, маршрутную. Желая поскорее избавиться от гнетущего чувства неопределенности или во чтобы то ни стало реабилитироваться перед товарищами, люди, отвечающие за ориентирование на маршруте, сами того не замечая, начинают подгонять результат наблюдений под заранее известный результат: «находят» подтверждающие их правоту ориентиры, а любые незначительные несовпадения отбрасывают. В итоге, когда после многочасового перехода выяснится, что это не та река, тропа и т. д., а группа на многие километры отклонилась от маршрута, в лучшем случае будет сломан график движения, в худшем – путешественники окажутся в положении потерпевших бедствие.

Одной из самых распространенных причин возникновения опасной ситуации являются ошибки в ориентировании. Ситуация утраты контроля за местом своего нахождения возникает в результате: движения в условиях ограниченной видимости (туман, снегопад, пурга, темное время суток); пренебрежения сверкой направления движения с компасом; отсутствия навыков ориентирования.

Самое первое и главное, что должны сделать люди, не знающие своего местоположения, – остановиться. Недопустимо продолжать движение, надеясь на то, что через минуту-другую или за следующим поворотом картина сама собой прояснится. Может случиться так, что каждый новый шаг лишь усугубит положение потерпевшей группы. Надо взять за правило: любой сомнительный случай – то ли заблудился, то ли нет, – истолковывать в худшую сторону. Подобная страховка избавит от многих ошибок.

Как показывает опыт, быстрее всего разрешить проблему своего неопределенного местонахождения можно, вернувшись по собственным следам назад, до места гарантированного ориентирования, и уже оттуда продолжить свой маршрут.

Попытки «свободного» поиска опасны тем, что дезориентированные люди склонны принимать желаемое за действительное. Любую встретившуюся речку, тропу, просеку они принимают за свою, маршрутную. Желая поскорее избавиться от гнетущего чувства неопределенности или во чтобы то ни стало реабилитироваться перед товарищами, люди, отвечающие за ориентирование на маршруте, сами того не замечая, начинают подгонять результат наблюдений под заранее известный результат: «находят» подтверждающие их правоту ориентиры, а любые незначительные несовпадения отбрасывают. В итоге, когда после многочасового перехода выяснится, что это не та река, тропа и т. д., а группа на многие километры отклонилась от маршрута, в лучшем случае будет сломан график движения, в худшем – путешественники окажутся в положении потерпевших бедствие.

Слайд 3Если у заблудившейся группы есть карта и компас, можно порекомендовать

следующее: поднявшись на возвышенность с хорошим обзором (в крайнем случае

влезть на высокое дерево), оглядеться по сторонам, выделить заметные ориентиры (реки, озера, горные хребты, холмы, скалы, просеки, речные долины и т. п.), оценить их взаимное расположение, характеристики (высоту, площадь), расстояние между ними, положение относительно сторон света и пр., и идентифицировать местность с картой.

Если нет карты, можно самим вычертить план-схему окружающей местности на листке бумаги, картона, в крайнем случае – на обрывке ткани, одежды, бересте или даже просто на земле. Для этого нанесите по памяти, с соблюдением масштаба, наиболее крупные ориентиры (горные хребты, реки, дороги, населенные пункты, просеки и т. д.). Поставьте точку последних верных координат.

Затем совместными усилиями всех участников похода более подробно вспомните свой предыдущий путь. Какой курс выдерживали в последние часы? С какой стороны светило солнце или дул ветер (если компас потерян)? Как долго шли и с какой примерно скоростью? Сколько раз останавливались, какова была продолжительность остановок? Какие препятствия и заметные ориентиры встретились на пути?

Всю собранную информацию следует перевести на язык топографических знаков и на полученной карте-схеме восстановить нитку предполагаемого маршрута.

Только после того, как вы установили свое приблизительное местоположение, намечайте дальнейший маршрут, но лучше всего – это вернуться назад. Можно также попытаться выйти к ориентирам, которые перепутать невозможно, – большая река, крупный горный хребет и т. п.

Для выхода к людям предпочтительнее пользоваться такими ориентирами, как реки, побережья морей, крупные озера, просеки, железнодорожные и автомобильные дороги и т. д. Это единственная возможность гарантированно выйти к людям, если у потерпевших бедствие людей нет компаса, карты и опыта ориентирования. Точечные ориентиры (лесные кордоны, небольшие поселки, становища пастухов и пр.) можно миновать не заметив.

Итак, если вы поняли, что заблудились, – остановитесь и не усложняйте положение судорожным метанием в разные направления, особенно в условиях ограниченной видимости. Необходимо спокойно разобраться, почему пришли не туда, куда шли, и где примерно оказались.

Если разобраться в сложившейся ситуации не удалось – вернитесь к месту, с которого начали движение, или выйдите к линейному ориентиру (река, дорога, просека, ЛЭП), от которых можно уверенно продолжить путь в нужном направлении.

Если ориентир еще предстоит найти, выберите четкое направление движения. Для этого необходимо уметь определять стороны горизонта. Самый быстрый и надежный способ определить стороны горизонта и вычислить свой маршрут – воспользоваться компасом. На север укажет магнитный, помеченный краской, конец стрелки.

Обращаться с компасом следует осторожно – храните его во внутреннем кармане или под одеждой на крепком шнурке. Носить компас в наружных карманах или на руке опасно – его легко потерять или разбить защитное стекло. Если компас сломался, сохраните его магнитную стрелку, из которой всегда можно изготовить импровизированный компас.

Итак, если вы поняли, что заблудились, – остановитесь и не усложняйте положение судорожным метанием в разные направления, особенно в условиях ограниченной видимости. Необходимо спокойно разобраться, почему пришли не туда, куда шли, и где примерно оказались.

Если разобраться в сложившейся ситуации не удалось – вернитесь к месту, с которого начали движение, или выйдите к линейному ориентиру (река, дорога, просека, ЛЭП), от которых можно уверенно продолжить путь в нужном направлении.

Если ориентир еще предстоит найти, выберите четкое направление движения. Для этого необходимо уметь определять стороны горизонта. Самый быстрый и надежный способ определить стороны горизонта и вычислить свой маршрут – воспользоваться компасом. На север укажет магнитный, помеченный краской, конец стрелки.

Обращаться с компасом следует осторожно – храните его во внутреннем кармане или под одеждой на крепком шнурке. Носить компас в наружных карманах или на руке опасно – его легко потерять или разбить защитное стекло. Если компас сломался, сохраните его магнитную стрелку, из которой всегда можно изготовить импровизированный компас.

При наличии компасной стрелки проще всего изготовить компас следующим образом: наденьте компасную стрелку на острие вертикально поставленной иголки и дождитесь, когда она развернется в линии север - юг. Единственное неудобство – сложно ориентироваться в градусном отсчете.

Если вы сохранили не только стрелку, но и шкалу пришедшего в негодность компаса, поступите следующим образом: шкалу с помощью нитки или смолы прикрепите к плоскому куску коры или пенопласта. В центр шкалы ушком вниз воткните небольшую иголку или острую сухую рыбью кость, на которую наденьте стрелку.

Слайд 4 Основное неудобство подобного компаса

состоит в том, что после каждого пользования стрелку придется снимать

с оси и надежно прятать. Для того чтобы пользоваться компасом постоянно, его рабочую поверхность нужно закрыть защитным стеклом. В качестве защитного стекла подойдет осколок любого стекла, посаженный на смолу, или обрывок прозрачной полиэтиленовой пленки (ее закрепляют на ребре компаса с помощью круговой нити или резинки). Пленка или стекло защитит компас от воды, ветра и одновременно не позволит стрелке соскочить с оси. Роль тормоза может выполнять нить (тонкая резинка), натянутая поверх пленки, и кусочек пробки, пенопласта, коры, упирающийся в центр стрелки.

Для того чтобы стрелка с одной стороны не цеплялась за шкалу при вращении, а с другой – не тормозилась прижавшим ее сверху защитным стеклом, в пенопласте (коре) делают выемку

глубиной 0,5-1 мм. Диаметр выемки должен на 1-2 мм превышать длину стрелки.

Изготовить импровизированный компас при отсутствии деталей сломанного компаса можно из стальных иголок и булавок. Для этого перед походом все иголки и булавки следует намагнитить, прилепив не меньше чем на 10 мин к любому имеющемуся магниту, и затем, сверив с компасом, пометить северный конец.

В аварийных условиях (когда нет заранее намагниченных иголок и булавок) можно для этой цели использовать магнит, находящийся в динамике переносного приемника, в наушниках аудиоплейера, или попытаться намагнитить иголку с помощью электричества. Для этого нужен источник питания с напряжением не менее 2 В (батарейка, аккумулятор, солнечная батарейка от мощного калькулятора или другого переносного электронного прибора, фонарик-жучок и т. п.), а также кусочек проволоки в изоляции.

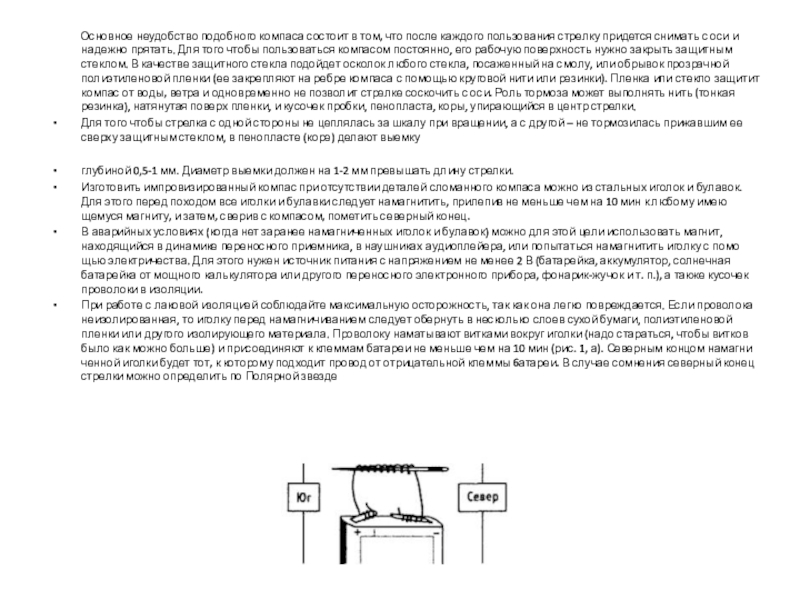

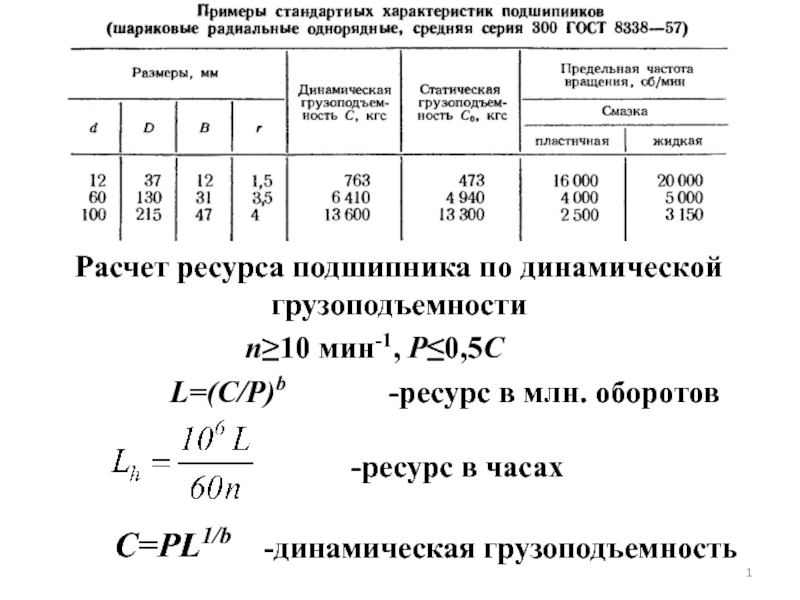

При работе с лаковой изоляцией соблюдайте максимальную осторожность, так как она легко повреждается. Если проволока неизолированная, то иголку перед намагничиванием следует обернуть в несколько слоев сухой бумаги, полиэтиленовой пленки или другого изолирующего материала. Проволоку наматывают витками вокруг иголки (надо стараться, чтобы витков было как можно больше) и присоединяют к клеммам батареи не меньше чем на 10 мин (рис. 1, а). Северным концом намагниченной иголки будет тот, к которому подходит провод от отрицательной клеммы 6атареи. В случае сомнения северный конец стрелки можно определить по Полярной звезде

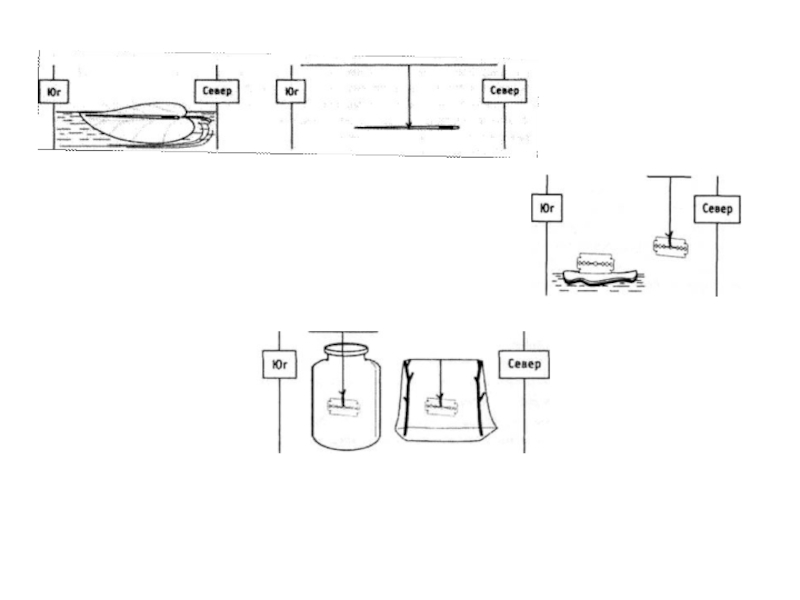

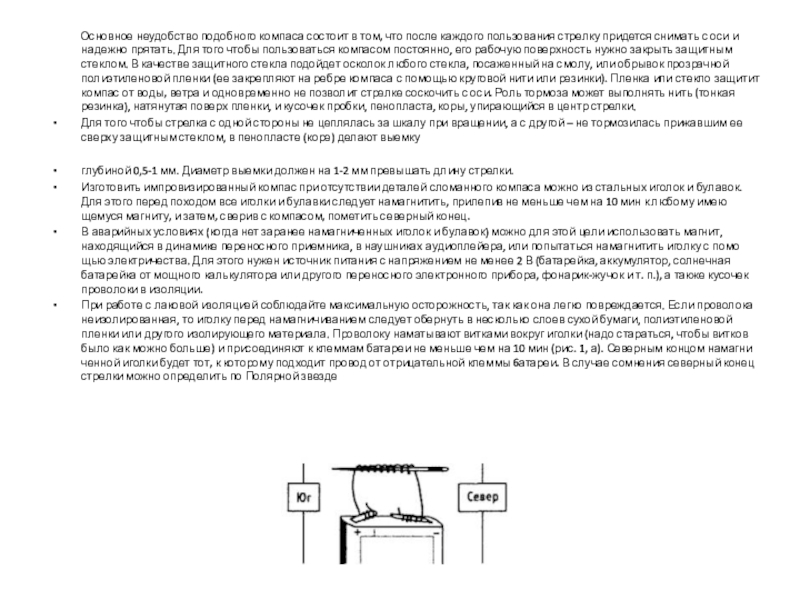

Слайд 6Рис. 1. Способы изготовления компаса с помощью подручных средств

При необходимости

намагниченную иголку достаточно потереть между пальцами или о волосы и

осторожно положить на поверхность спокойной воды. Сдерживаемая силами поверхностного натяжения, иголка постепенно развернется в линии север - юг. Если иголка тонет, ее надо дополнительно натереть любым пищевым или техническим жиром и опустить на поверхность воды на двух нитяных петельках.

Для того чтобы более толстые иголки и булавки удержать на плаву, воткните их в кусок пробки, коры, пенопласта либо полностью поместите внутрь соломинки, предварительно запомнив, куда смотрит северный конец (рис. 1,б).

Наконец, можно уложить иголку на лист бумаги или кусочек дерева, плавающий на поверхности воды, или просто подвесить иглу на тонкой нитке, затянув в точке равновесия небольшой петлей (рис. 1, в, г).

Емкости для воды в подобных самодельных компасах должны быть не из металла, а из стекла, пластика, дерева или других немагнитных материалов, так как близость металла искажает показания магнитной стрелки. Сама вода должна быть несоленой.

Кроме иголок и булавок, в качестве компасной стрелки можно использовать лезвие безопасной бритвы (или его половинку), предварительно намагниченное и либо подвешенное с помощью тонкой нити, либо воткнутое в кору дерева, плавающую на поверхности воды (рис. 1, д).

Нить, на которой подвешивают лезвие, обязательно должна быть одинарной, так как двойная, пропущенная через центральное отверстие и удерживаемая за оба конца, помешает свободному кручению лезвия.

В аварийных условиях намагнитить бритвенные лезвия можно с помощью магнитов, находящихся в динамиках радиоприемников, наушниках плейера описанным выше способом. В крайнем случае, поставьте лезвие перпендикулярно раскрытой ладони и несколько раз проведите острием по коже вперед-назад или таким же образом по волосам. Электростатического намагничивания, полученного этим способом, хватает ненадолго, сила его не настолько велика, чтобы развернуть на воде пробковый поплавок, но способна прокрутить лезвие на нитке.

Работа с бритвенными лезвиями усложняется тем, что, в отличие от иголок, они имеют значительную площадь поверхности и потому очень чутко реагируют на любое движение, дуновение ветерка и даже дыхание человека. Не обеспечив магнитному лезвию абсолютный покой в защищенном от сквозняков месте, невозможно получить надежного результата измерений. Лучше всего подвешивать лезвия в стеклянной банке или пластиковой бутылке с отрезанной горловиной либо в растянутом на колышках (в положении вверх дном) полиэтиленовом мешке, пропустив внутрь него нитку через небольшое, прорезанное в дне отверстие (рис. 1, е).

Можно попытаться изготовить самодельный «жидкостный» компас. Для этого, как описывалось ранее, в куске коры или мягкого дерева надо сделать углубление в форме правильного круга, в центр которого воткнуть ось. По окружности «стакана» компаса разметить градусную шкалу или наклеить шкалу, нарисованную на бумаге, картоне, ткани. Для удобства шкалу лучше разбить на более крупные румбы. В «стакан» компаса залить воду, на поверхность которой опустить кусочек коры, пробки, пенопласта с воткнутой в него магнитной иголкой.

Если нет возможности изготовить компас ни одним из вышепредложенных способов, можно сориентироваться на местности иначе.

По тени шеста. Необходимые условия – яркий солнечный день, шест длиной около 1 м (рис. 2):

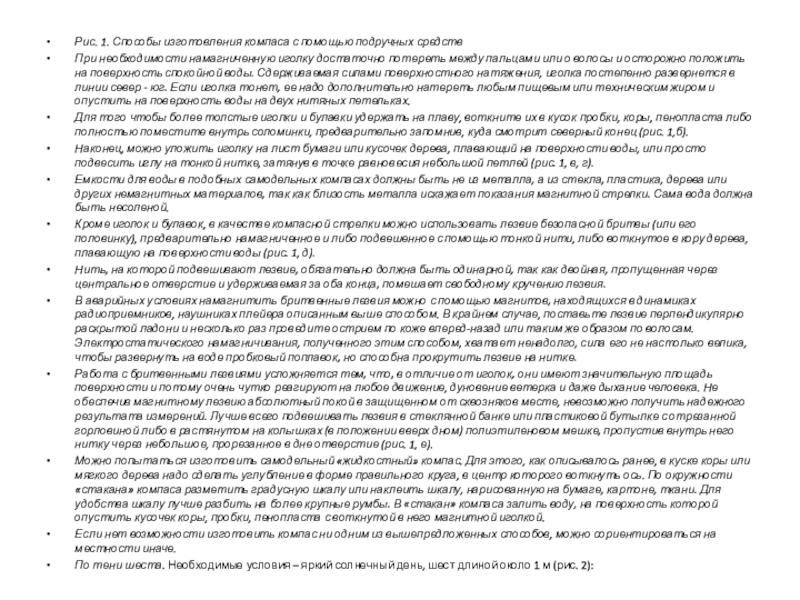

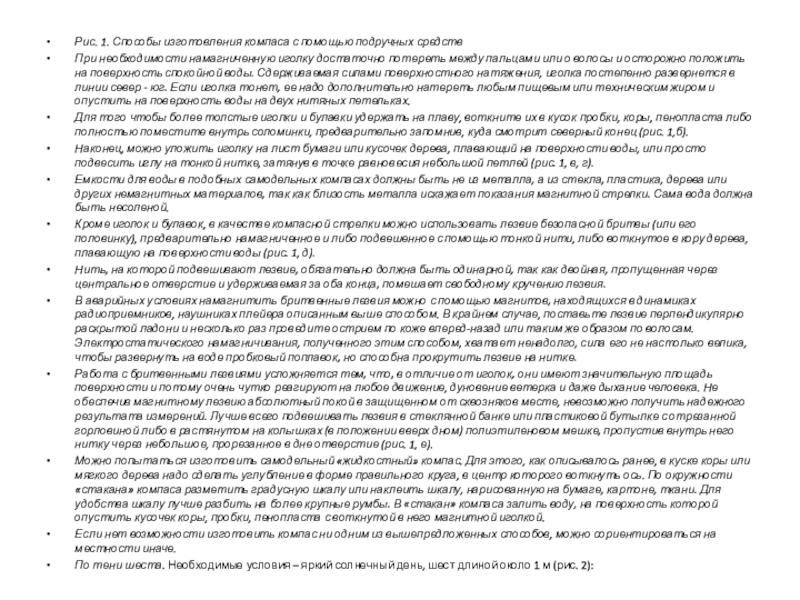

Слайд 7Рис. 1. Способы изготовления компаса с помощью подручных средств

При необходимости

намагниченную иголку достаточно потереть между пальцами или о волосы и

осторожно положить на поверхность спокойной воды. Сдерживаемая силами поверхностного натяжения, иголка постепенно развернется в линии север - юг. Если иголка тонет, ее надо дополнительно натереть любым пищевым или техническим жиром и опустить на поверхность воды на двух нитяных петельках.

Для того чтобы более толстые иголки и булавки удержать на плаву, воткните их в кусок пробки, коры, пенопласта либо полностью поместите внутрь соломинки, предварительно запомнив, куда смотрит северный конец (рис. 1,б).

Наконец, можно уложить иголку на лист бумаги или кусочек дерева, плавающий на поверхности воды, или просто подвесить иглу на тонкой нитке, затянув в точке равновесия небольшой петлей (рис. 1, в, г).

Емкости для воды в подобных самодельных компасах должны быть не из металла, а из стекла, пластика, дерева или других немагнитных материалов, так как близость металла искажает показания магнитной стрелки. Сама вода должна быть несоленой.

Кроме иголок и булавок, в качестве компасной стрелки можно использовать лезвие безопасной бритвы (или его половинку), предварительно намагниченное и либо подвешенное с помощью тонкой нити, либо воткнутое в кору дерева, плавающую на поверхности воды (рис. 1, д).

Нить, на которой подвешивают лезвие, обязательно должна быть одинарной, так как двойная, пропущенная через центральное отверстие и удерживаемая за оба конца, помешает свободному кручению лезвия.

В аварийных условиях намагнитить бритвенные лезвия можно с помощью магнитов, находящихся в динамиках радиоприемников, наушниках плейера описанным выше способом. В крайнем случае, поставьте лезвие перпендикулярно раскрытой ладони и несколько раз проведите острием по коже вперед-назад или таким же образом по волосам. Электростатического намагничивания, полученного этим способом, хватает ненадолго, сила его не настолько велика, чтобы развернуть на воде пробковый поплавок, но способна прокрутить лезвие на нитке.

Работа с бритвенными лезвиями усложняется тем, что, в отличие от иголок, они имеют значительную площадь поверхности и потому очень чутко реагируют на любое движение, дуновение ветерка и даже дыхание человека. Не обеспечив магнитному лезвию абсолютный покой в защищенном от сквозняков месте, невозможно получить надежного результата измерений. Лучше всего подвешивать лезвия в стеклянной банке или пластиковой бутылке с отрезанной горловиной либо в растянутом на колышках (в положении вверх дном) полиэтиленовом мешке, пропустив внутрь него нитку через небольшое, прорезанное в дне отверстие (рис. 1, е).

Можно попытаться изготовить самодельный «жидкостный» компас. Для этого, как описывалось ранее, в куске коры или мягкого дерева надо сделать углубление в форме правильного круга, в центр которого воткнуть ось. По окружности «стакана» компаса разметить градусную шкалу или наклеить шкалу, нарисованную на бумаге, картоне, ткани. Для удобства шкалу лучше разбить на более крупные румбы. В «стакан» компаса залить воду, на поверхность которой опустить кусочек коры, пробки, пенопласта с воткнутой в него магнитной иголкой.

Если нет возможности изготовить компас ни одним из вышепредложенных способов, можно сориентироваться на местности иначе.

По тени шеста. Необходимые условия – яркий солнечный день, шест длиной около 1 м (рис. 2):

а) на ровной, свободной от растительности площадке воткнуть шест в землю (перпендикулярно либо под углом к поверхности); отметить точку, где тень шеста заканчивается;

б) подождать 10-15 мин, пока тень не передвинется на несколько сантиметров, и снова отметить ее конец;

в) провести линию от первой отмеченной точки до второй и продолжить ее на 30 см за вторую отметку – до условной (третьей) точки, в которую позже перейдет тень от шеста;

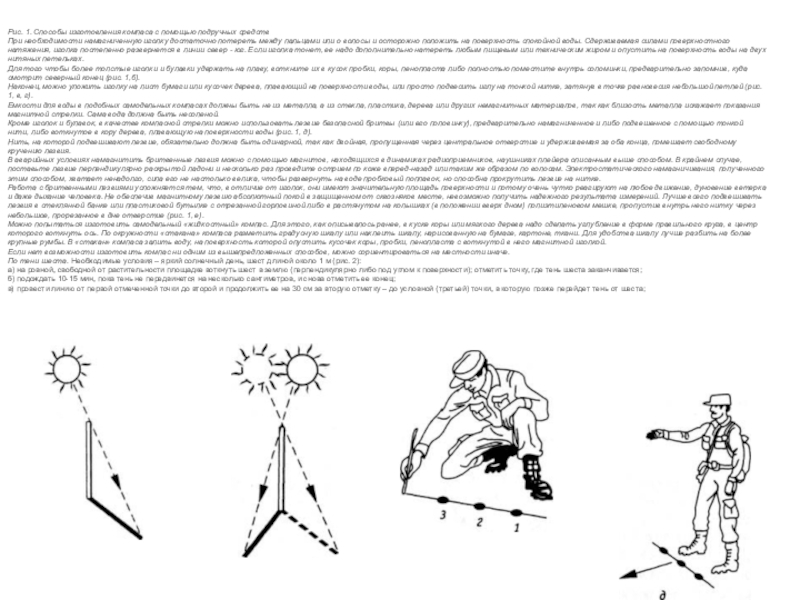

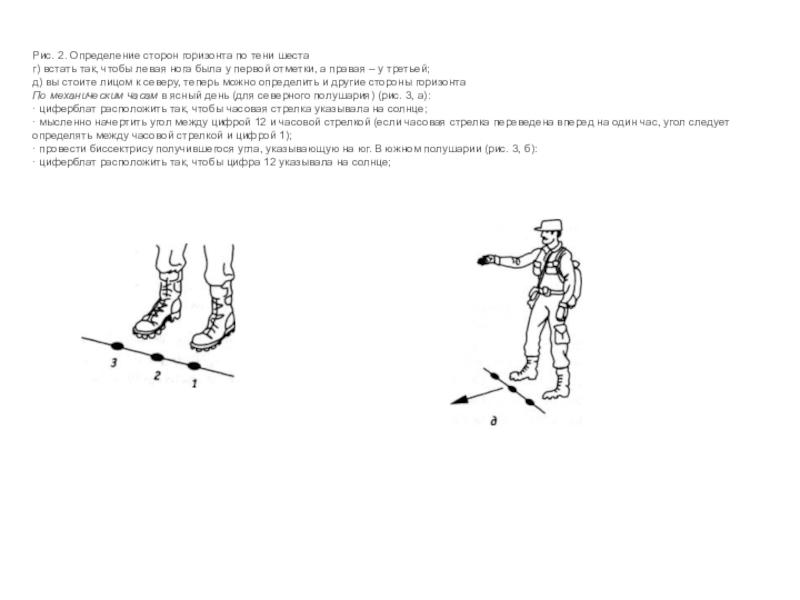

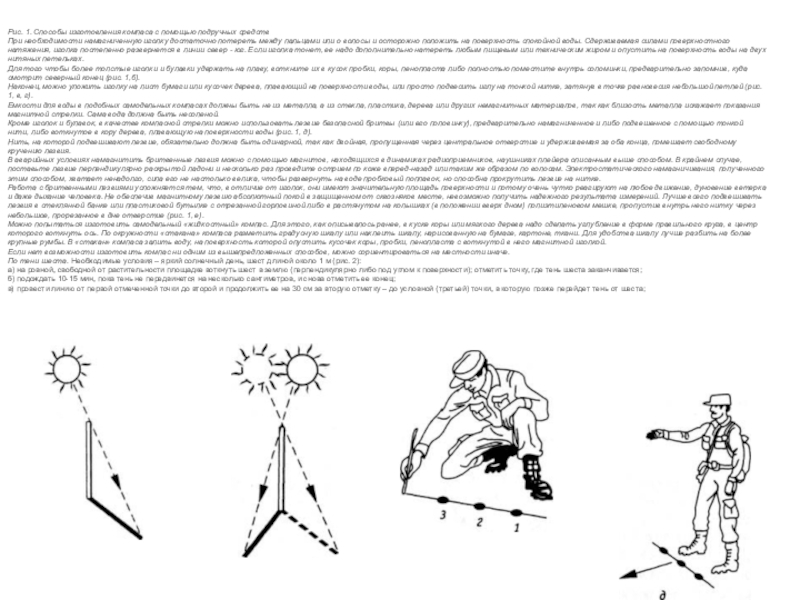

Слайд 8Рис. 2. Определение сторон горизонта по тени шеста

г) встать так,

чтобы левая нога была у первой отметки, а правая –

у третьей;

д) вы стоите лицом к северу, теперь можно определить и другие стороны горизонта

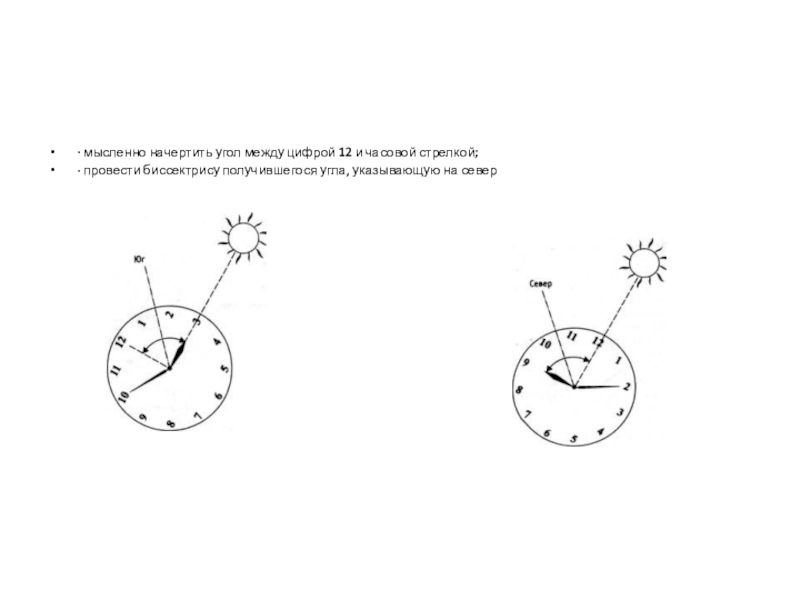

По механическим часам в ясный день (для северного полушария) (рис. 3, а):

· циферблат расположить так, чтобы часовая стрелка указывала на солнце;

· мысленно начертить угол между цифрой 12 и часовой стрелкой (если часовая стрелка переведена вперед на один час, угол следует определять между часовой стрелкой и цифрой 1);

· провести биссектрису получившегося угла, указывающую на юг. В южном полушарии (рис. 3, б):

· циферблат расположить так, чтобы цифра 12 указывала на солнце;

Слайд 9· мысленно начертить угол между цифрой 12 и часовой стрелкой;

·

провести биссектрису получившегося угла, указывающую на север