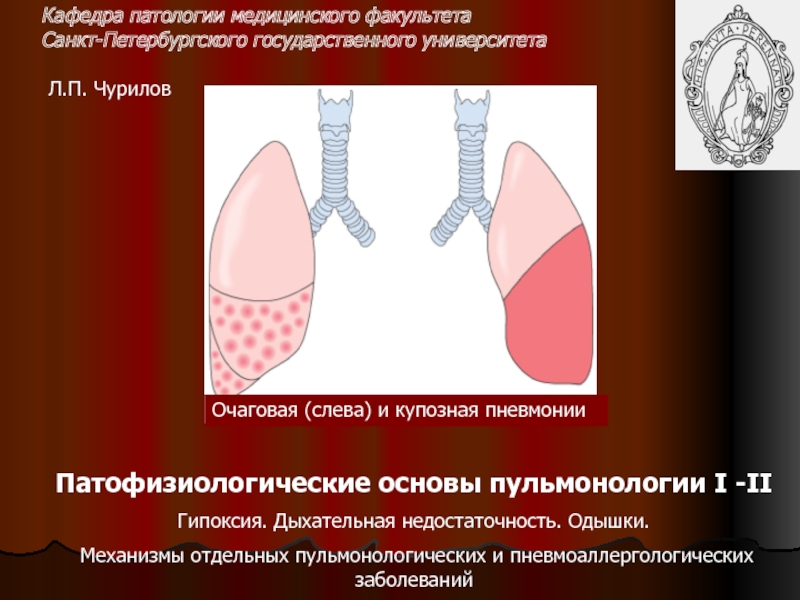

Слайд 1Очаговая (слева) и купозная пневмонии

Кафедра патологии медицинского

факультета

Санкт-Петербургского государственного университета

Л.П. Чурилов

Патофизиологические основы пульмонологии I -II

Гипоксия. Дыхательная

недостаточность. Одышки.

Механизмы отдельных пульмонологических и пневмоаллергологических заболеваний

Слайд 2Гипоксия – типовой патологический процесс кислородного голодания клеток, возникающего как

при недостаточной поставке кислорода, так и при нарушении его использования

в клетках.

Гипоксия (синоним – аноксия) - это самый частый и распространенный типовой патологический процесс. Смерть организма, по определению, является стойким прекращением спонтанного кровообращения и дыхания, значит в конце любой смертельной болезни наступает, независимо от ее причин, острая гипоксия. Любой некробиоз клетки с самого начала или в конце предусматривает клеточную гипоксию.

Даже деструкция клетки свободными кислородными радикалами при избытке окислителя - гипероксии все равно предусматривает на определенном этапе нарушение ими структуры и функции митохондрий и тканевую гипоксию.

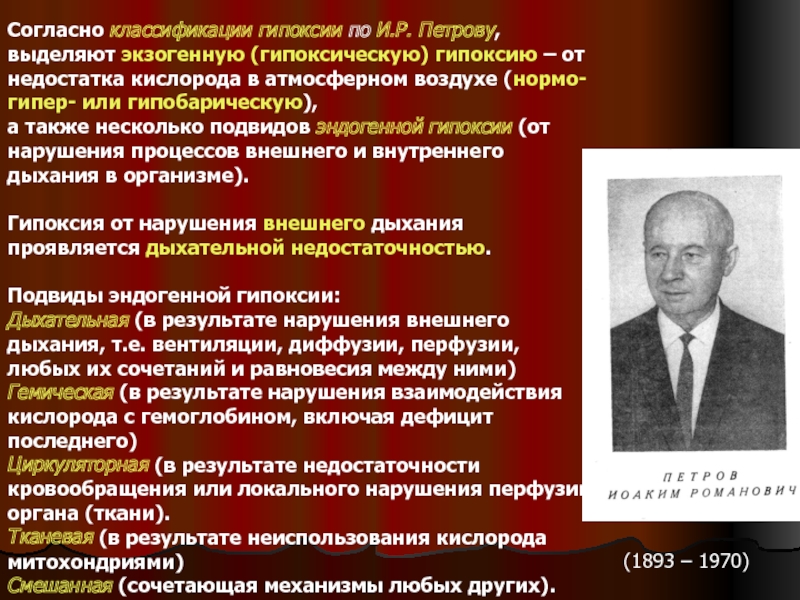

Слайд 3Согласно классификации гипоксии по И.Р. Петрову,

выделяют экзогенную (гипоксическую) гипоксию

– от недостатка кислорода в атмосферном воздухе (нормо-гипер- или гипобарическую),

а также несколько подвидов эндогенной гипоксии (от нарушения процессов внешнего и внутреннего дыхания в организме).

Гипоксия от нарушения внешнего дыхания проявляется дыхательной недостаточностью.

Подвиды эндогенной гипоксии:

Дыхательная (в результате нарушения внешнего дыхания, т.е. вентиляции, диффузии, перфузии, любых их сочетаний и равновесия между ними)

Гемическая (в результате нарушения взаимодействия кислорода с гемоглобином, включая дефицит последнего)

Циркуляторная (в результате недостаточности кровообращения или локального нарушения перфузии органа (ткани).

Тканевая (в результате неиспользования кислорода митохондриями)

Смешанная (сочетающая механизмы любых других).

(1893 – 1970)

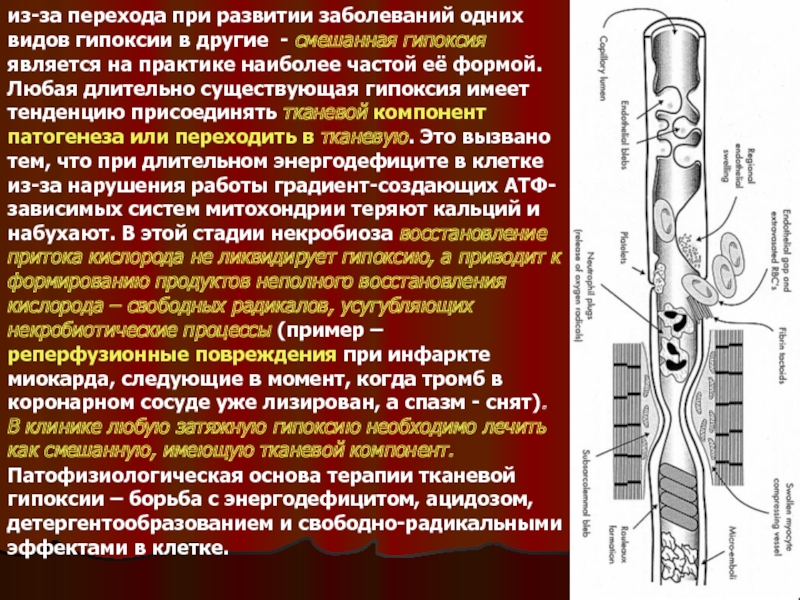

Слайд 4из-за перехода при развитии заболеваний одних видов гипоксии в другие

- смешанная гипоксия является на практике наиболее частой её формой.

Любая длительно существующая гипоксия имеет тенденцию присоединять тканевой компонент патогенеза или переходить в тканевую. Это вызвано тем, что при длительном энергодефиците в клетке из-за нарушения работы градиент-создающих АТФ-зависимых систем митохондрии теряют кальций и набухают. В этой стадии некробиоза восстановление притока кислорода не ликвидирует гипоксию, а приводит к формированию продуктов неполного восстановления кислорода – свободных радикалов, усугубляющих некробиотические процессы (пример – реперфузионные повреждения при инфаркте миокарда, следующие в момент, когда тромб в коронарном сосуде уже лизирован, а спазм - снят).

В клинике любую затяжную гипоксию необходимо лечить как смешанную, имеющую тканевой компонент.

Патофизиологическая основа терапии тканевой гипоксии – борьба с энергодефицитом, ацидозом, детергентообразованием и свободно-радикальными эффектами в клетке.

Слайд 5Современная практика гипербарооксигенотерапии и опыт подводной и аэрокосмической медицины позволили

сделать дополнения к классификации гипоксий по И.Р. Петрову и выделить

еще 2 подвида экзогенной гипоксии:

гипербарическую гипоксию

венозно-гипероксическую гипоксию

(С.Н. Ефуни)

Эти формы гипоксии провоцируются избытком кислорода (либо его избыточным парциальным давлением) и связаны со свободно-радикальным повреждением аппарата утилизации кислорода. Они встречаются в практике профессиональной и военной медицины и как осложнение оксигенобаротерапии.

Сергей Наумович Ефуни (род. 1930 г.)

Слайд 6При острой гипоксии мобилизуются срочные компенсаторные механизмы, основанные на гиперфункции

дыхательной, сердечно-сосудистой систем и эритрона. На уровне клеток компенсаторные механизмы

связаны с активацией гликолиза. Буферные системы, реактивируемые почками и легкими, стремятся поддержать рН. В целом, чем острее гипоксия – тем меньше после смерти патоморфологических изменений.

При хронической гипоксии мобилизуются долгосрочные компенсаторные механизмы, основанные на гипертрофии и гиперплазии в пределах дыхательной, сердечно-сосудистой систем и эритрона. Хроническая гипоксия, напротив. Оставляет патоморфологический след в любом органе.

Правило Сиротинина – к острой гипоксии незрелые стадии онтогенеза у любых животных РЕЗИСТЕНТНЕЕ, чем зрелые (механизмы – ацидорезистентные изоферменты фосфофруктокиназы, фетальный гемоглобин, норадреналовый характер стресса и др.)

Обратное правило Сиротинина ( вариант - закон Бергонье – Трибондо) : к гипероксии, как и к другим свободно-радикальным процессам наименее устойчивы незрелые, более устойчивы – зрелые клетки и организмы.

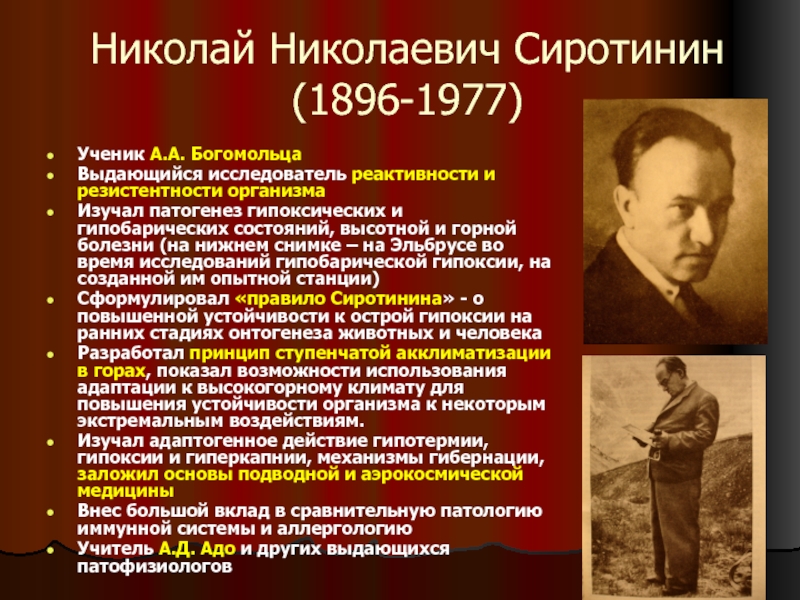

Слайд 7Николай Николаевич Сиротинин (1896-1977)

Ученик А.А. Богомольца

Выдающийся исследователь реактивности и резистентности

организма

Изучал патогенез гипоксических и гипобарических состояний, высотной и горной болезни

(на нижнем снимке – на Эльбрусе во время исследований гипобарической гипоксии, на созданной им опытной станции)

Сформулировал «правило Сиротинина» - о повышенной устойчивости к острой гипоксии на ранних стадиях онтогенеза животных и человека

Разработал принцип ступенчатой акклиматизации в горах, показал возможности использования адаптации к высокогорному климату для повышения устойчивости организма к некоторым экстремальным воздействиям.

Изучал адаптогенное действие гипотермии, гипоксии и гиперкапнии, механизмы гибернации, заложил основы подводной и аэрокосмической медицины

Внес большой вклад в сравнительную патологию иммунной системы и аллергологию

Учитель А.Д. Адо и других выдающихся патофизиологов

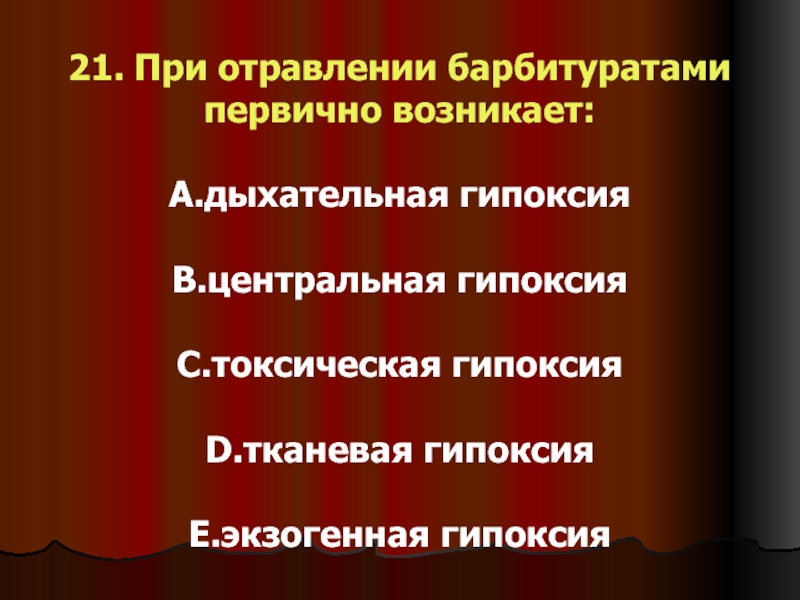

Слайд 821. При отравлении барбитуратами

первично возникает:

А.дыхательная гипоксия

B.центральная гипоксия

C.токсическая гипоксия

D.тканевая гипоксия

E.экзогенная

гипоксия

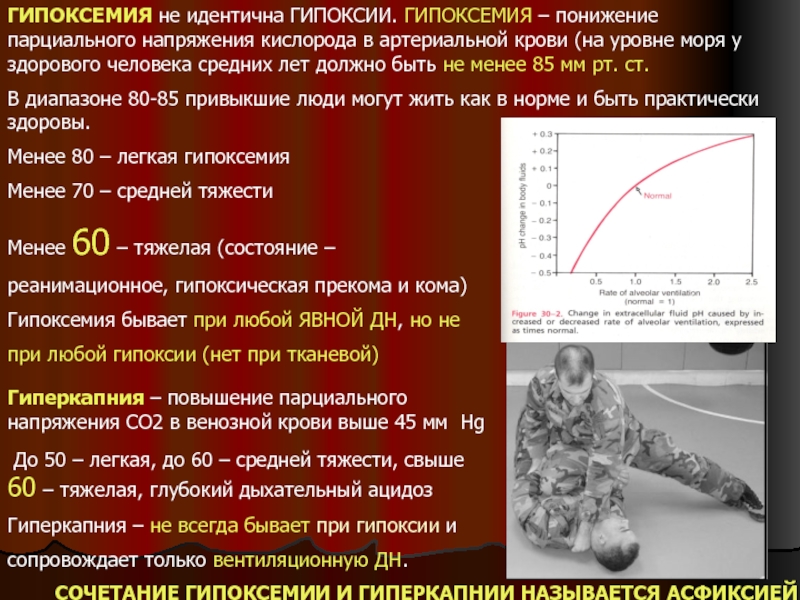

Слайд 9ГИПОКСЕМИЯ не идентична ГИПОКСИИ. ГИПОКСЕМИЯ – понижение парциального напряжения кислорода

в артериальной крови (на уровне моря у здорового человека средних

лет должно быть не менее 85 мм рт. ст.

В диапазоне 80-85 привыкшие люди могут жить как в норме и быть практически здоровы.

Менее 80 – легкая гипоксемия

Менее 70 – средней тяжести

Менее 60 – тяжелая (состояние –

реанимационное, гипоксическая прекома и кома)

Гипоксемия бывает при любой ЯВНОЙ ДН, но не

при любой гипоксии (нет при тканевой)

Гиперкапния – повышение парциального напряжения СО2 в венозной крови выше 45 мм Hg

До 50 – легкая, до 60 – средней тяжести, свыше 60 – тяжелая, глубокий дыхательный ацидоз

Гиперкапния – не всегда бывает при гипоксии и

сопровождает только вентиляционную ДН.

СОЧЕТАНИЕ ГИПОКСЕМИИ И ГИПЕРКАПНИИ НАЗЫВАЕТСЯ АСФИКСИЕЙ

Слайд 10Гипокапния – снижение парциального напряжения СО2 в венозной крови ниже

38-40 мм. рт. ст.

Гипокапнией может сопровождаться гипобарическая гипоксическая гипоксия при

высотной и горной болезни.

Гипокапния бывает при паренхиматозной (основанной на нарушении перфузии и диффузии, а не вентиляции) ДН.

Так как СО2 не шлак, а ценный регулятор, гипокапническое течение ДН и гипоксии тяжелее, чем на фоне гиперкапнии

«Если долго дуть на свечу, то можно лишиться чувств…» (дневники Леонардо)

Гипокапния ведет к ограничению мозгового кровотока, эйфории и утрате контроля за поведением, алкалозу и аритмии, угнетению ДЦ, снимает антиоксидантный эффект СО2, ускоряет наступление необратимой стадии некробиоза клеток

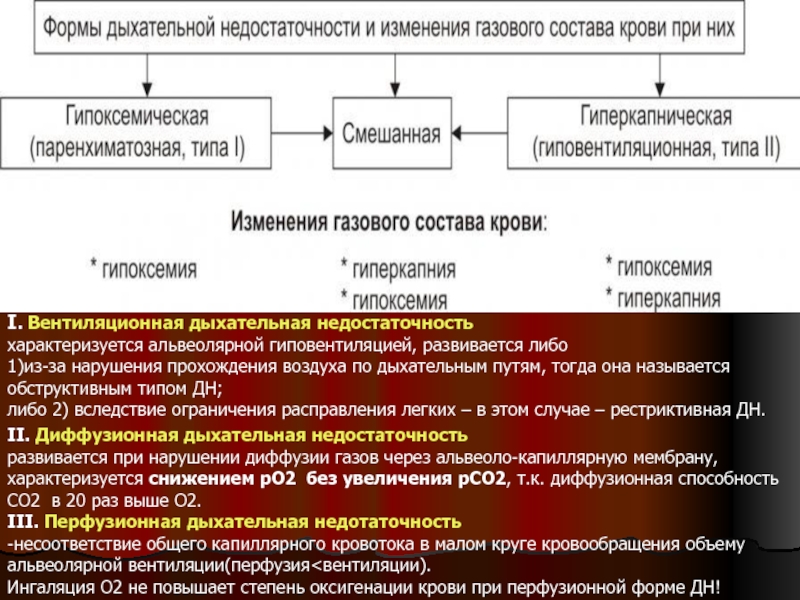

Слайд 11І. Вентиляционная дыхательная недостаточность

характеризуется альвеолярной гиповентиляцией, развивается либо

1)из-за

нарушения прохождения воздуха по дыхательным путям, тогда она называется обструктивным

типом ДН;

либо 2) вследствие ограничения расправления легких – в этом случае – рестриктивная ДН.

ІІ. Диффузионная дыхательная недостаточность

развивается при нарушении диффузии газов через альвеоло-капиллярную мембрану, характеризуется снижением рО2 без увеличения рСО2, т.к. диффузионная способность СО2 в 20 раз выше О2.

ІІІ. Перфузионная дыхательная недотаточность

-несоответствие общего капиллярного кровотока в малом круге кровообращения объему альвеолярной вентиляции(перфузия<вентиляции).

Ингаляция О2 не повышает степень оксигенации крови при перфузионной форме ДН!

Слайд 12Открытие протективного эффекта умеренной гиперкапнии при гипоксии Н.Н. Сиротининым имело

огромное прикладное значение для создания дыхательных смесей, оптимальных для здоровья

подводников, летчиков, воздухоплавателей и космонавтов.

В США придерживались идеи, что СО2 – шлак, а смеси должны быть на гелиевой основе.

Практика показала правоту Сиротинина.

На международной орбитальной станции МКС все дышат «сиротининскими» смесями.

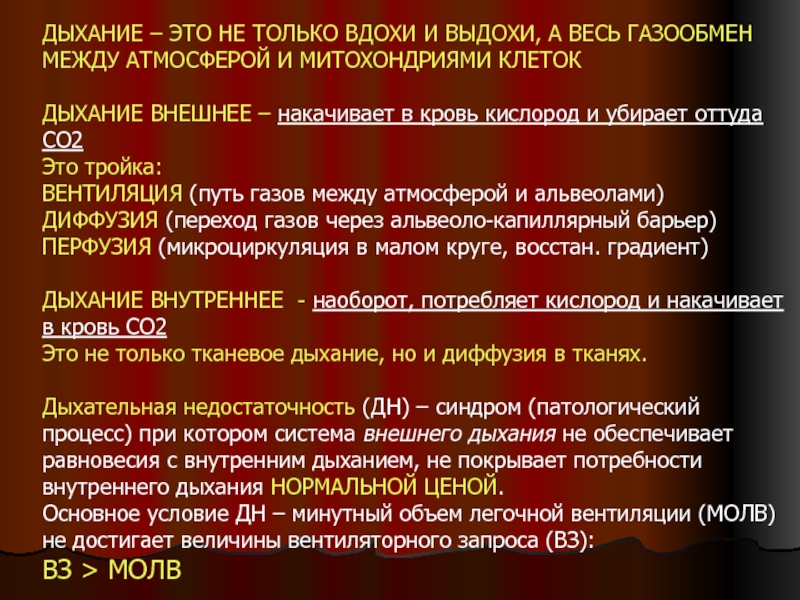

Слайд 13ДЫХАНИЕ – ЭТО НЕ ТОЛЬКО ВДОХИ И ВЫДОХИ, А ВЕСЬ

ГАЗООБМЕН МЕЖДУ АТМОСФЕРОЙ И МИТОХОНДРИЯМИ КЛЕТОК

ДЫХАНИЕ ВНЕШНЕЕ – накачивает в

кровь кислород и убирает оттуда СО2

Это тройка:

ВЕНТИЛЯЦИЯ (путь газов между атмосферой и альвеолами)

ДИФФУЗИЯ (переход газов через альвеоло-капиллярный барьер)

ПЕРФУЗИЯ (микроциркуляция в малом круге, восстан. градиент)

ДЫХАНИЕ ВНУТРЕННЕЕ - наоборот, потребляет кислород и накачивает в кровь СО2

Это не только тканевое дыхание, но и диффузия в тканях.

Дыхательная недостаточность (ДН) – синдром (патологический процесс) при котором система внешнего дыхания не обеспечивает равновесия с внутренним дыханием, не покрывает потребности внутреннего дыхания НОРМАЛЬНОЙ ЦЕНОЙ.

Основное условие ДН – минутный объем легочной вентиляции (МОЛВ) не достигает величины вентиляторного запроса (ВЗ):

ВЗ > МОЛВ

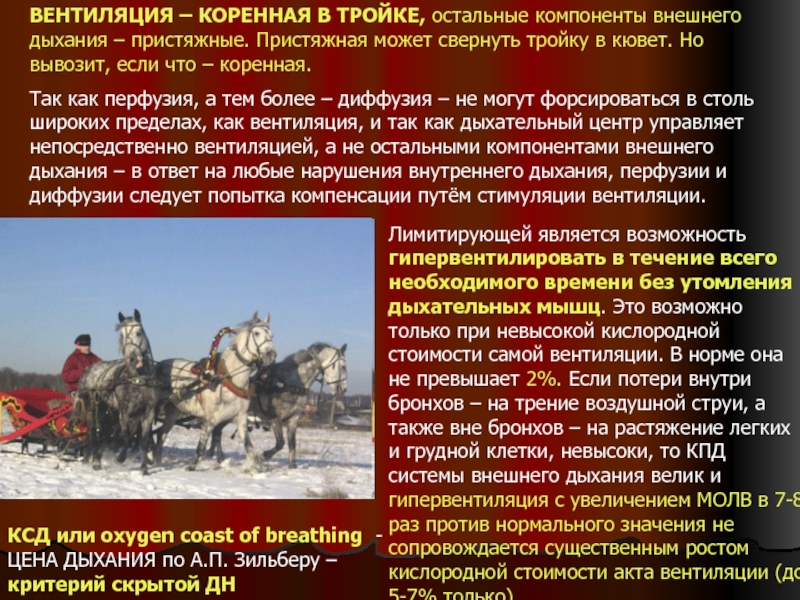

Слайд 14ВЕНТИЛЯЦИЯ – КОРЕННАЯ В ТРОЙКЕ, остальные компоненты внешнего дыхания –

пристяжные. Пристяжная может свернуть тройку в кювет. Но вывозит, если

что – коренная.

Так как перфузия, а тем более – диффузия – не могут форсироваться в столь широких пределах, как вентиляция, и так как дыхательный центр управляет непосредственно вентиляцией, а не остальными компонентами внешнего дыхания – в ответ на любые нарушения внутреннего дыхания, перфузии и диффузии следует попытка компенсации путём стимуляции вентиляции.

Лимитирующей является возможность гипервентилировать в течение всего необходимого времени без утомления дыхательных мышц. Это возможно только при невысокой кислородной стоимости самой вентиляции. В норме она не превышает 2%. Если потери внутри бронхов – на трение воздушной струи, а также вне бронхов – на растяжение легких и грудной клетки, невысоки, то КПД системы внешнего дыхания велик и гипервентиляция с увеличением МОЛВ в 7-8 раз против нормального значения не сопровождается существенным ростом кислородной стоимости акта вентиляции (до 5-7% только).

КСД или oxygen coast of breathing - ЦЕНА ДЫХАНИЯ по А.П. Зильберу – критерий скрытой ДН

Слайд 15Классик отечественной клинической патофизиологии Анатолий Петрович Зильбер - слева (род.

1931 г.)

Сформулировал патофизиологический критерий скрытой дыхательной недостаточности

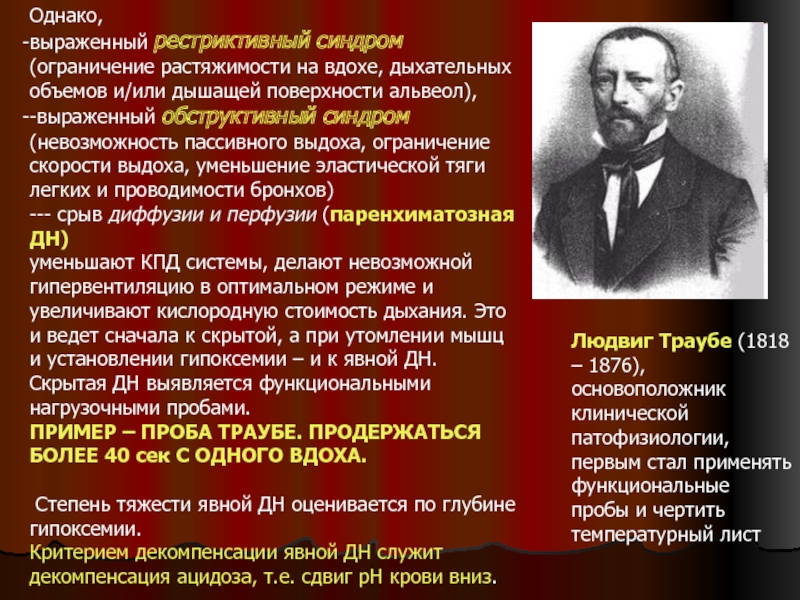

Слайд 16Однако,

выраженный рестриктивный синдром (ограничение растяжимости на вдохе, дыхательных объемов

и/или дышащей поверхности альвеол),

-выраженный обструктивный синдром (невозможность пассивного выдоха,

ограничение скорости выдоха, уменьшение эластической тяги легких и проводимости бронхов)

--- срыв диффузии и перфузии (паренхиматозная ДН)

уменьшают КПД системы, делают невозможной гипервентиляцию в оптимальном режиме и увеличивают кислородную стоимость дыхания. Это и ведет сначала к скрытой, а при утомлении мышц и установлении гипоксемии – и к явной ДН.

Скрытая ДН выявляется функциональными нагрузочными пробами.

ПРИМЕР – ПРОБА ТРАУБЕ. ПРОДЕРЖАТЬСЯ БОЛЕЕ 40 сек С ОДНОГО ВДОХА.

Степень тяжести явной ДН оценивается по глубине гипоксемии.

Критерием декомпенсации явной ДН служит декомпенсация ацидоза, т.е. сдвиг рН крови вниз.

Людвиг Траубе (1818 – 1876), основоположник клинической патофизиологии, первым стал применять функциональные пробы и чертить температурный лист

Слайд 17John Hutchinson

(1811-1861)

в 1852 г. внедрил спирометр, что позволило

изучать механику дыхания объективно (объемы)

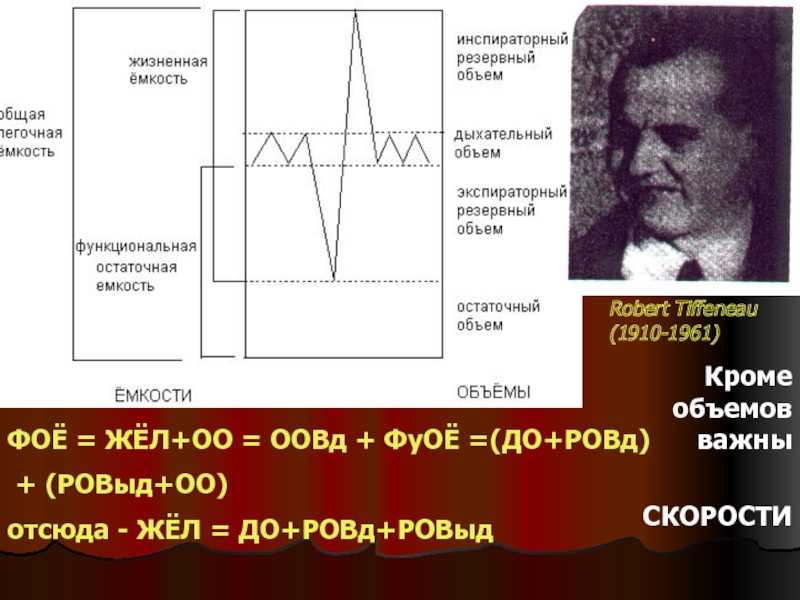

Слайд 18ФОЁ = ЖЁЛ+ОО = ООВд + ФуОЁ =(ДО+РОВд)

+ (РОВыд+ОО)

отсюда - ЖЁЛ = ДО+РОВд+РОВыд

Robert Tiffeneau (1910-1961)

Кроме объемов важны

СКОРОСТИ

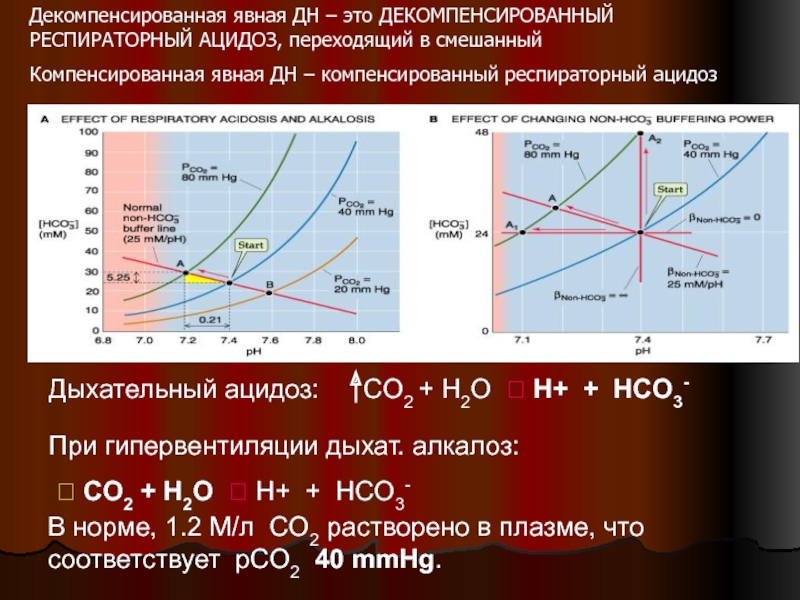

Слайд 19При гипервентиляции дыхат. алкалоз:

CO2 + H2O H+

+ HCO3-

Дыхательный ацидоз: CO2 + H2O H+

+ HCO3-

В норме, 1.2 M/л CO2 растворено в плазме, что соответствует pCO2 40 mmHg.

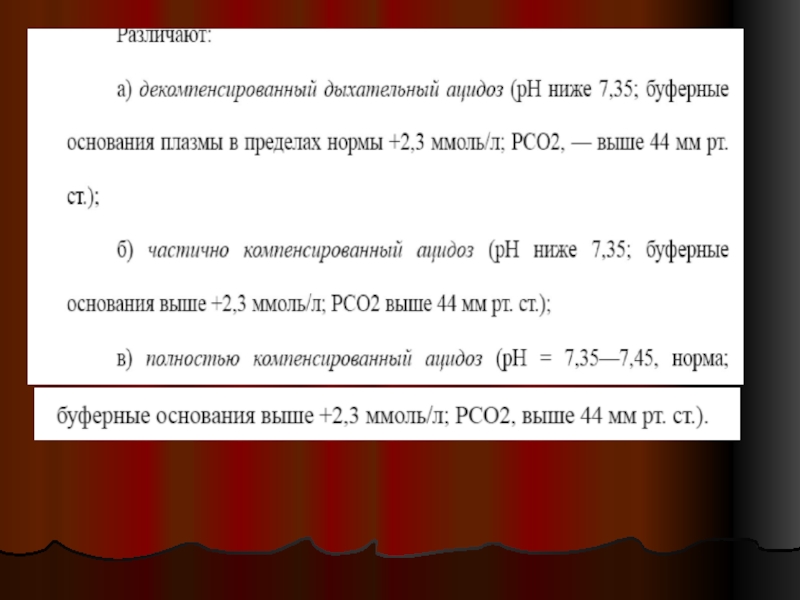

Декомпенсированная явная ДН – это ДЕКОМПЕНСИРОВАННЫЙ РЕСПИРАТОРНЫЙ АЦИДОЗ, переходящий в смешанный

Компенсированная явная ДН – компенсированный респираторный ацидоз

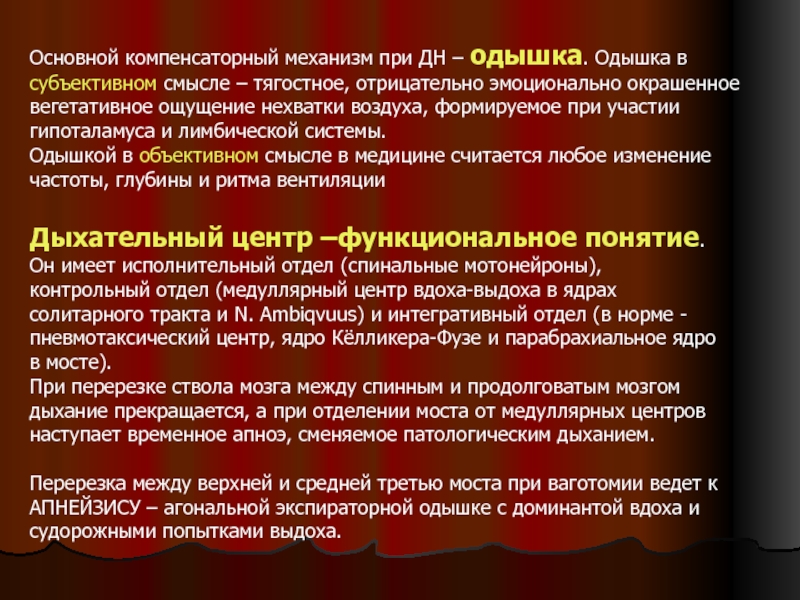

Слайд 21Основной компенсаторный механизм при ДН – одышка. Одышка в субъективном

смысле – тягостное, отрицательно эмоционально окрашенное вегетативное ощущение нехватки воздуха,

формируемое при участии гипоталамуса и лимбической системы.

Одышкой в объективном смысле в медицине считается любое изменение частоты, глубины и ритма вентиляции

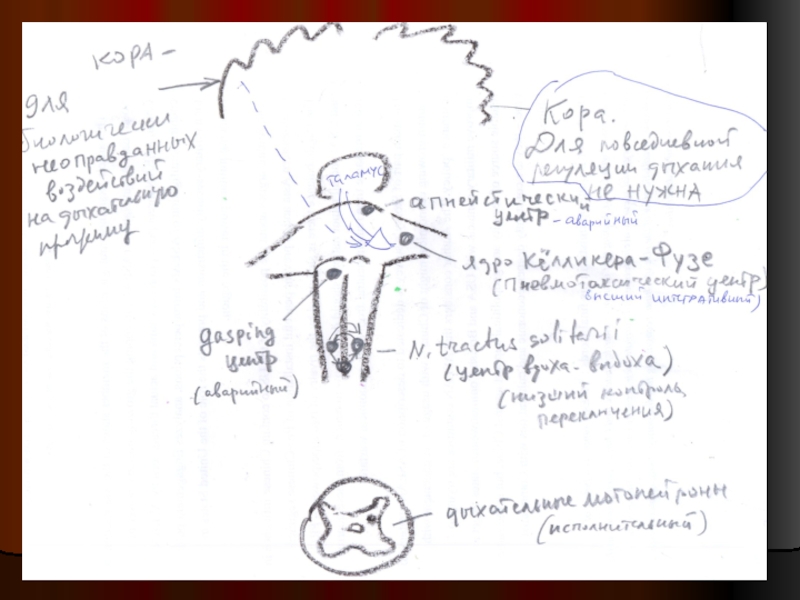

Дыхательный центр –функциональное понятие.

Он имеет исполнительный отдел (спинальные мотонейроны), контрольный отдел (медуллярный центр вдоха-выдоха в ядрах солитарного тракта и N. Ambiqvuus) и интегративный отдел (в норме - пневмотаксический центр, ядро Кёлликера-Фузе и парабрахиальное ядро в мосте).

При перерезке ствола мозга между спинным и продолговатым мозгом дыхание прекращается, а при отделении моста от медуллярных центров наступает временное апноэ, сменяемое патологическим дыханием.

Перерезка между верхней и средней третью моста при ваготомии ведет к АПНЕЙЗИСУ – агональной экспираторной одышке с доминантой вдоха и судорожными попытками выдоха.

Слайд 22Нервная регуляция вентиляции – типичный пример бюрократической системы управления

Моделью управления

вентиляцией служит сцена выезда императора и атамана Платова в командировку

– в фильме Сергея Овчарова «Левша»

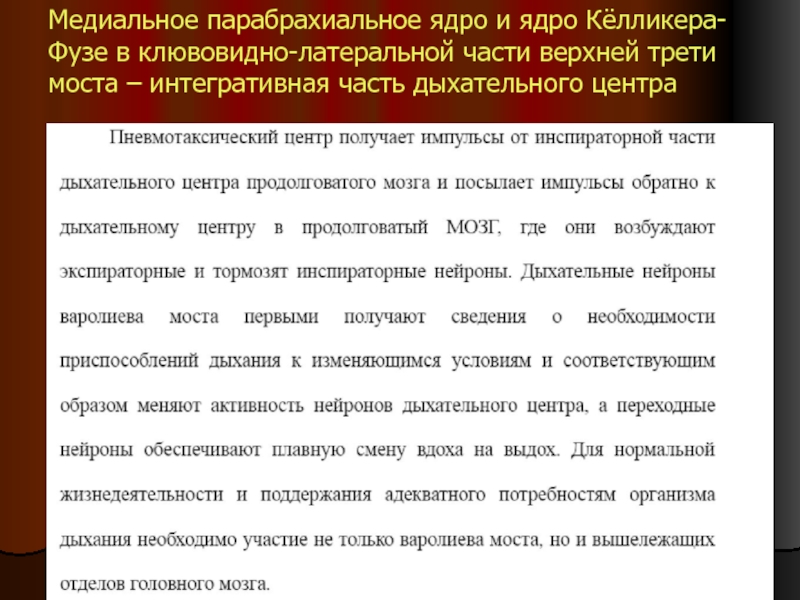

Слайд 24Медиальное парабрахиальное ядро и ядро Кёлликера-Фузе в клювовидно-латеральной части верхней

трети моста – интегративная часть дыхательного центра

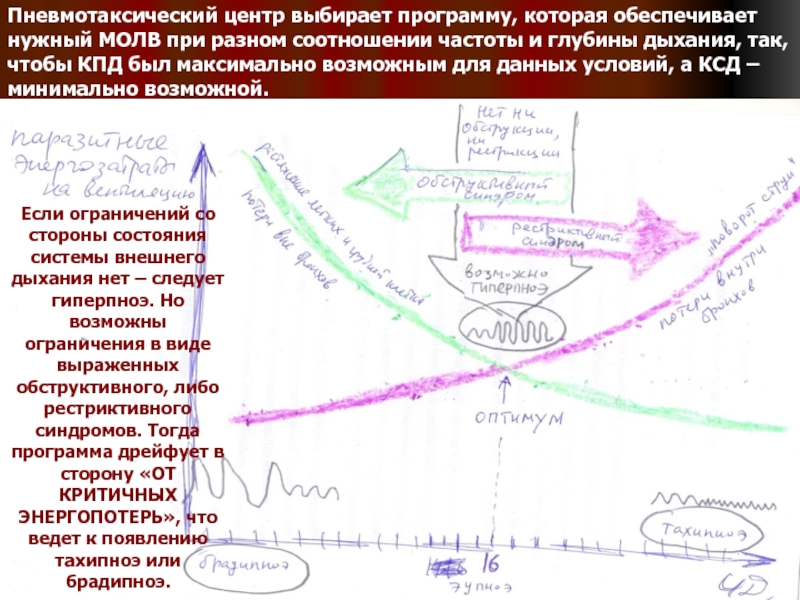

Слайд 25Если ограничений со стороны состояния системы внешнего дыхания нет –

следует гиперпноэ. Но возможны ограничения в виде выраженных обструктивного, либо

рестриктивного синдромов. Тогда программа дрейфует в сторону «ОТ КРИТИЧНЫХ ЭНЕРГОПОТЕРЬ», что ведет к появлению тахипноэ или брадипноэ.

Пневмотаксический центр выбирает программу, которая обеспечивает нужный МОЛВ при разном соотношении частоты и глубины дыхания, так, чтобы КПД был максимально возможным для данных условий, а КСД – минимально возможной.

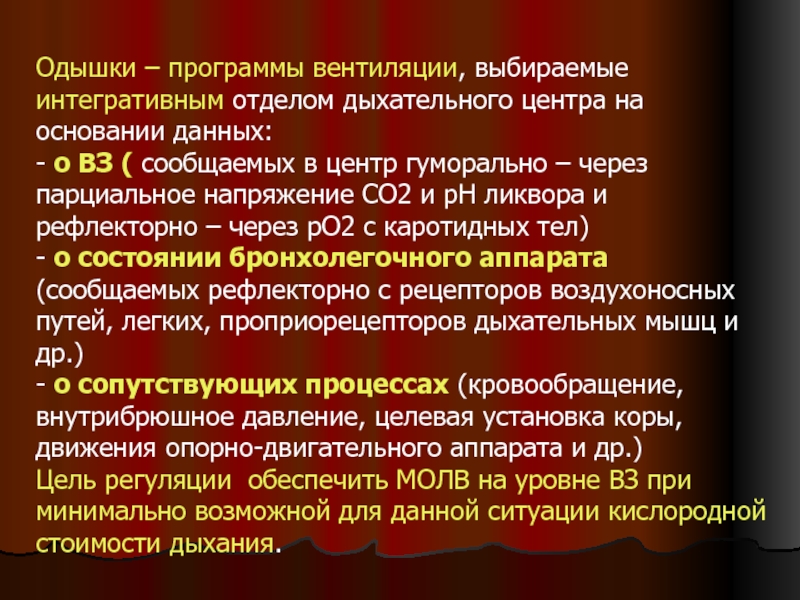

Слайд 26Одышки – программы вентиляции, выбираемые интегративным отделом дыхательного центра на

основании данных:

- о ВЗ ( сообщаемых в центр гуморально

– через парциальное напряжение СО2 и рН ликвора и рефлекторно – через рО2 с каротидных тел)

- о состоянии бронхолегочного аппарата (сообщаемых рефлекторно с рецепторов воздухоносных путей, легких, проприорецепторов дыхательных мышц и др.)

- о сопутствующих процессах (кровообращение, внутрибрюшное давление, целевая установка коры, движения опорно-двигательного аппарата и др.)

Цель регуляции обеспечить МОЛВ на уровне ВЗ при минимально возможной для данной ситуации кислородной стоимости дыхания.

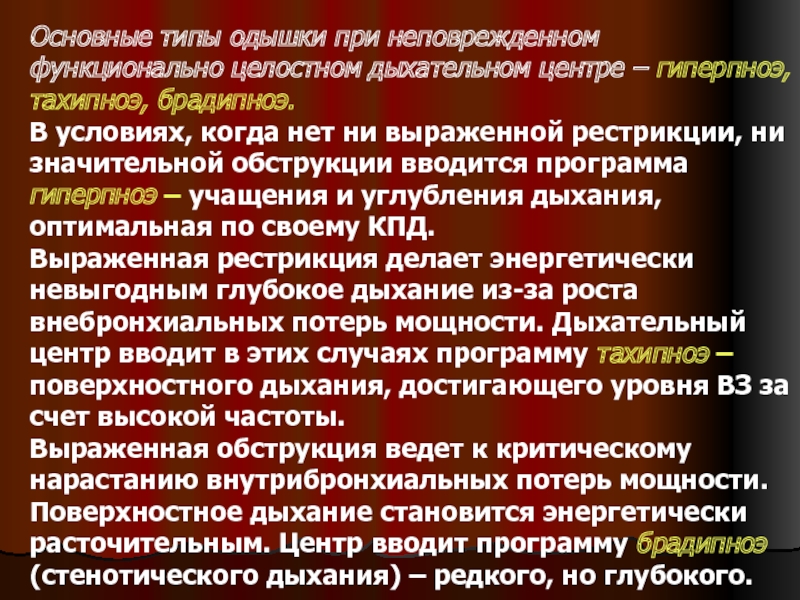

Слайд 27Основные типы одышки при неповрежденном функционально целостном дыхательном центре –

гиперпноэ, тахипноэ, брадипноэ.

В условиях, когда нет ни выраженной рестрикции, ни

значительной обструкции вводится программа гиперпноэ – учащения и углубления дыхания, оптимальная по своему КПД.

Выраженная рестрикция делает энергетически невыгодным глубокое дыхание из-за роста внебронхиальных потерь мощности. Дыхательный центр вводит в этих случаях программу тахипноэ – поверхностного дыхания, достигающего уровня ВЗ за счет высокой частоты.

Выраженная обструкция ведет к критическому нарастанию внутрибронхиальных потерь мощности. Поверхностное дыхание становится энергетически расточительным. Центр вводит программу брадипноэ (стенотического дыхания) – редкого, но глубокого.

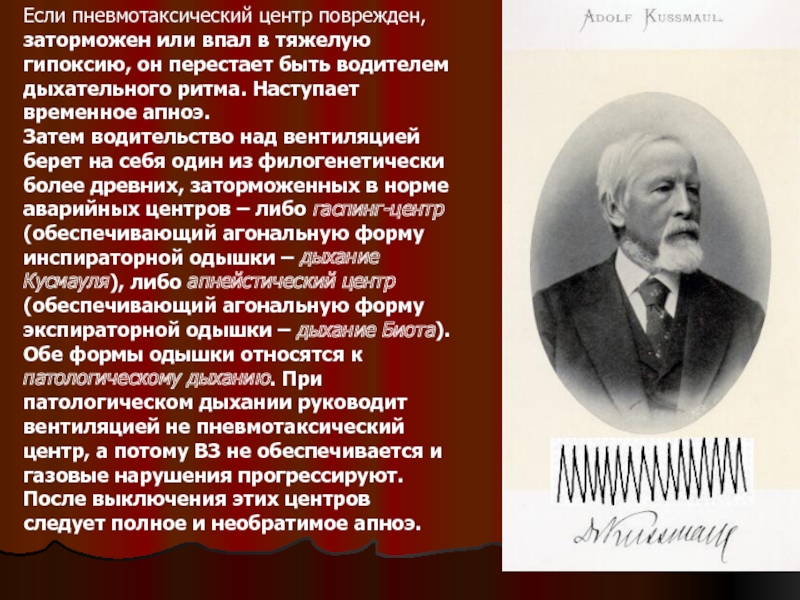

Слайд 28Если пневмотаксический центр поврежден, заторможен или впал в тяжелую гипоксию,

он перестает быть водителем дыхательного ритма. Наступает временное апноэ.

Затем водительство

над вентиляцией берет на себя один из филогенетически более древних, заторможенных в норме аварийных центров – либо гаспинг-центр (обеспечивающий агональную форму инспираторной одышки – дыхание Кусмауля), либо апнейстический центр (обеспечивающий агональную форму экспираторной одышки – дыхание Биота). Обе формы одышки относятся к патологическому дыханию. При патологическом дыхании руководит вентиляцией не пневмотаксический центр, а потому ВЗ не обеспечивается и газовые нарушения прогрессируют.

После выключения этих центров следует полное и необратимое апноэ.

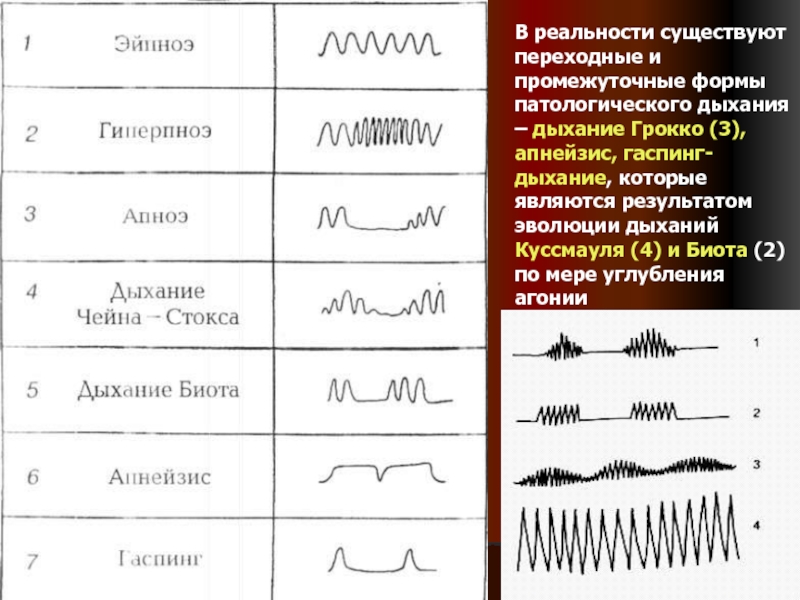

Слайд 29В реальности существуют переходные и промежуточные формы патологического дыхания –

дыхание Грокко (3), апнейзис, гаспинг-дыхание, которые являются результатом эволюции дыханий

Куссмауля (4) и Биота (2) по мере углубления агонии

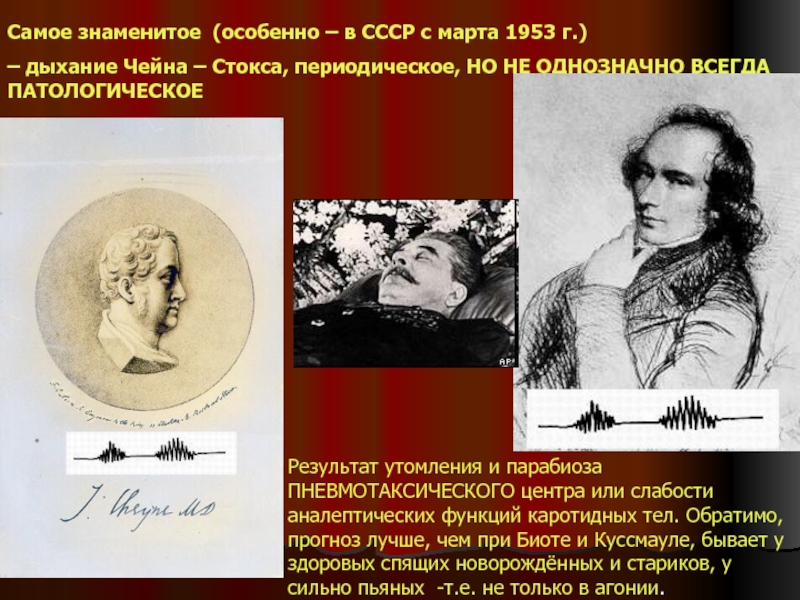

Слайд 30Самое знаменитое (особенно – в СССР с марта 1953 г.)

– дыхание Чейна – Стокса, периодическое, НО НЕ ОДНОЗНАЧНО ВСЕГДА

ПАТОЛОГИЧЕСКОЕ

Результат утомления и парабиоза ПНЕВМОТАКСИЧЕСКОГО центра или слабости аналептических функций каротидных тел. Обратимо, прогноз лучше, чем при Биоте и Куссмауле, бывает у здоровых спящих новорождённых и стариков, у сильно пьяных -т.е. не только в агонии.

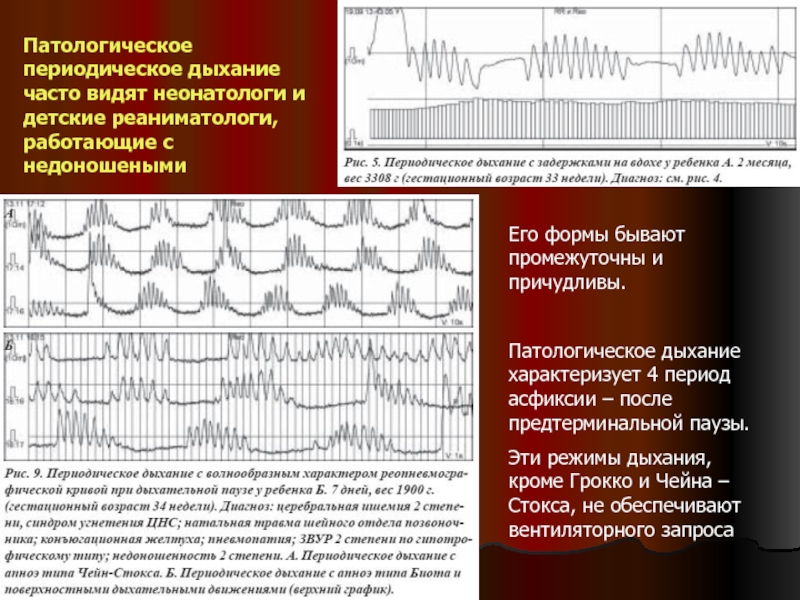

Слайд 31Патологическое периодическое дыхание часто видят неонатологи и детские реаниматологи, работающие

с недоношеными

Его формы бывают промежуточны и причудливы.

Патологическое дыхание характеризует 4

период асфиксии – после предтерминальной паузы.

Эти режимы дыхания, кроме Грокко и Чейна – Стокса, не обеспечивают вентиляторного запроса

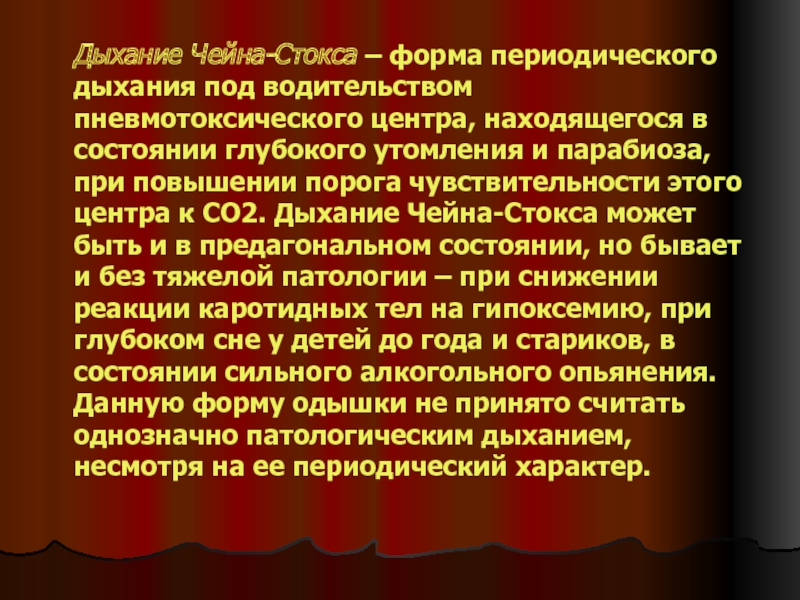

Слайд 32Дыхание Чейна-Стокса – форма периодического дыхания под водительством пневмотоксического центра,

находящегося в состоянии глубокого утомления и парабиоза, при повышении порога

чувствительности этого центра к СО2. Дыхание Чейна-Стокса может быть и в предагональном состоянии, но бывает и без тяжелой патологии – при снижении реакции каротидных тел на гипоксемию, при глубоком сне у детей до года и стариков, в состоянии сильного алкогольного опьянения. Данную форму одышки не принято считать однозначно патологическим дыханием, несмотря на ее периодический характер.

Слайд 33Механизмы заболеваний системы дыхания

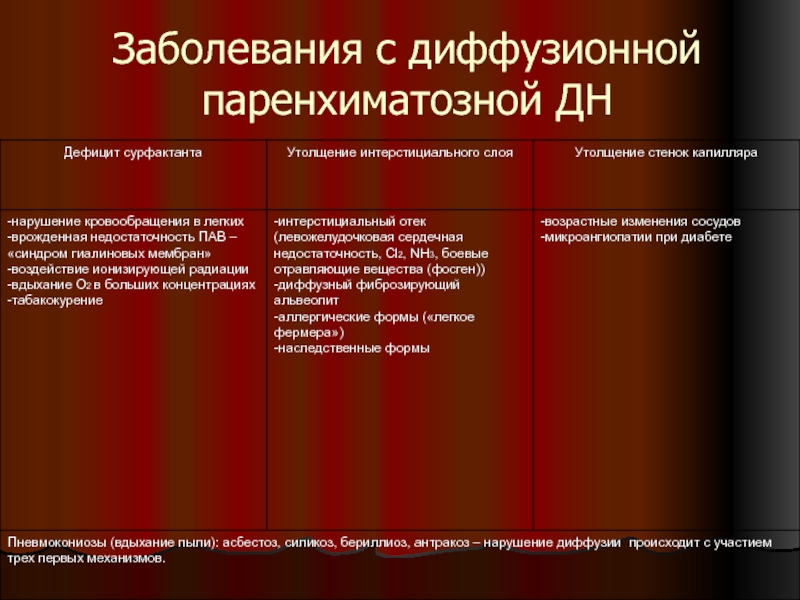

Слайд 35Заболевания с диффузионной паренхиматозной ДН

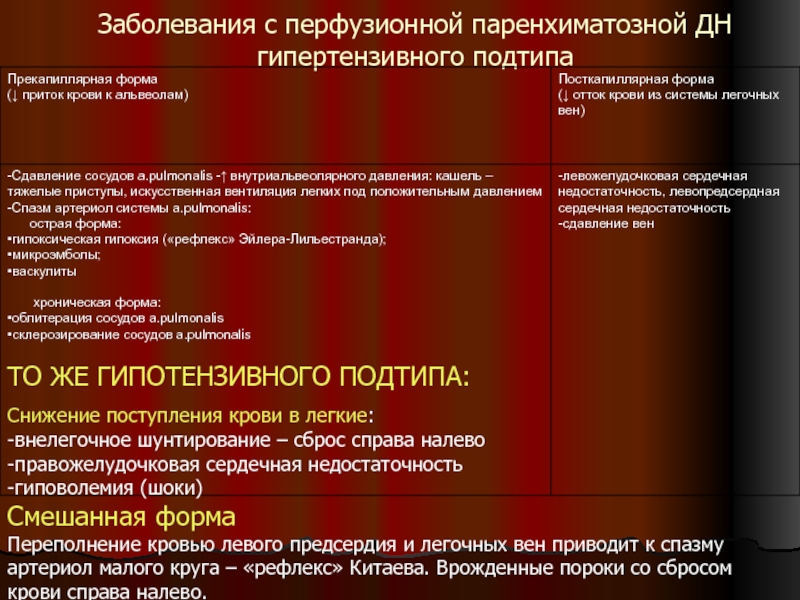

Слайд 36Заболевания с перфузионной паренхиматозной ДН гипертензивного подтипа

ТО ЖЕ ГИПОТЕНЗИВНОГО ПОДТИПА:

Снижение

поступления крови в легкие:

-внелегочное шунтирование – сброс справа налево

-правожелудочковая сердечная

недостаточность

-гиповолемия (шоки)

Смешанная форма

Переполнение кровью левого предсердия и легочных вен приводит к спазму артериол малого круга – «рефлекс» Китаева. Врожденные пороки со сбросом крови справа налево.

Слайд 37Преимущественно, рестриктивные поражения

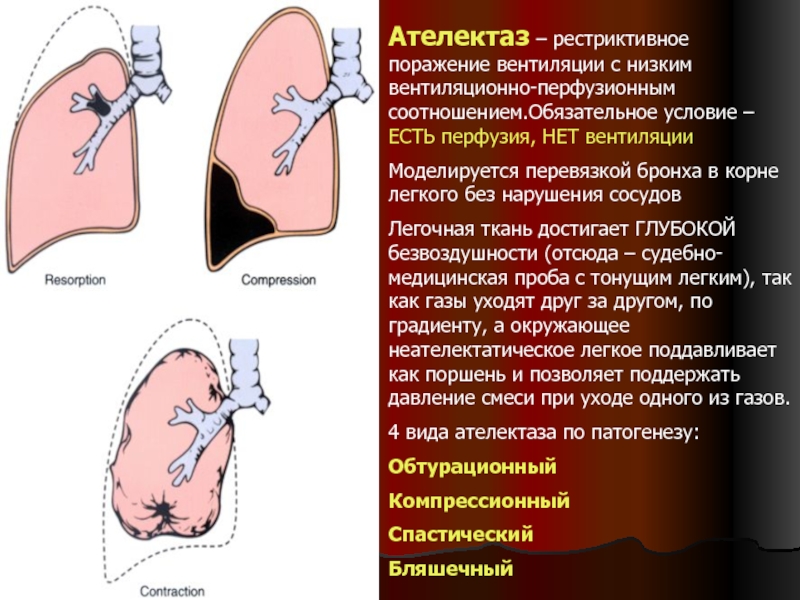

Слайд 38Ателектаз – рестриктивное поражение вентиляции с низким вентиляционно-перфузионным соотношением.Обязательное условие

– ЕСТЬ перфузия, НЕТ вентиляции

Моделируется перевязкой бронха в корне легкого

без нарушения сосудов

Легочная ткань достигает ГЛУБОКОЙ безвоздушности (отсюда – судебно-медицинская проба с тонущим легким), так как газы уходят друг за другом, по градиенту, а окружающее неателектатическое легкое поддавливает как поршень и позволяет поддержать давление смеси при уходе одного из газов.

4 вида ателектаза по патогенезу:

Обтурационный

Компрессионный

Спастический

Бляшечный

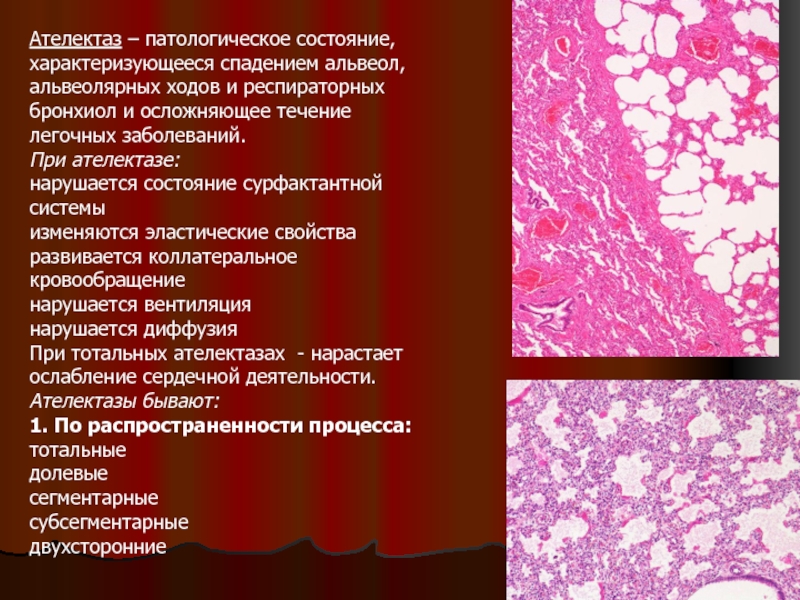

Слайд 39Ателектаз – патологическое состояние, характеризующееся спадением альвеол, альвеолярных ходов и

респираторных бронхиол и осложняющее течение легочных заболеваний.

При ателектазе:

нарушается состояние

сурфактантной системы

изменяются эластические свойства

развивается коллатеральное кровообращение

нарушается вентиляция

нарушается диффузия

При тотальных ателектазах - нарастает ослабление сердечной деятельности.

Ателектазы бывают:

1. По распространенности процесса:

тотальные

долевые

сегментарные

субсегментарные

двухсторонние

Слайд 40ПНЕВМОТОРАКС И ЕГО ОТЛИЧИЯ ОТ АТЕЛЕКТАЗА

При пневмотораксе спавшееся легкое колабировало,

НО НЕ НАХОДИТСЯ В СОСТОЯНИИ АТЕЛЕКТАЗА. Там еще много воздуха,

остаточный объем сохранен

Пневмотораксы. Определение, отличия от А, модели. Виды. Особенности УО и ШО, О, З, Кл.

Как они расправляются или есть ли воздух в плевральной полости. Поршень-эффект.

Травма, плевральная пункция, пунккция легкого, катетеризация подключичной вены

: СДР,бронхиальная астма ,эмфизема, пневмония, муковисцидоз, кисты легкого (разрыв), коклюш, туберкулез кавернозный, опухоли, ИВЛ, лечебный «итальянский» искусственный ПТ

При наличии воздуха в плевральной полости: Тахипноэ (до 60 и более в минуту) + ослабленное дыхание у новорожденных

Беспокойство вздутие грудной клетки

Дыхание чистым О2 -> вытеснение N - > градиент давлений между газовым пузырем и венозной кровью повышается -> ускорение всасывания попавшего в полость плевры воздуха.

Слайд 41Плевриты.

Есть ли экссудат при сухом плеврите?

Обязательность при Круп.

Пн-и.

Неинфекционные плевриты.

Роль аутоаллергического м-зма.

Синдром Дресслера . Особые В1-лимфоциты

Туберкулезный плеврит

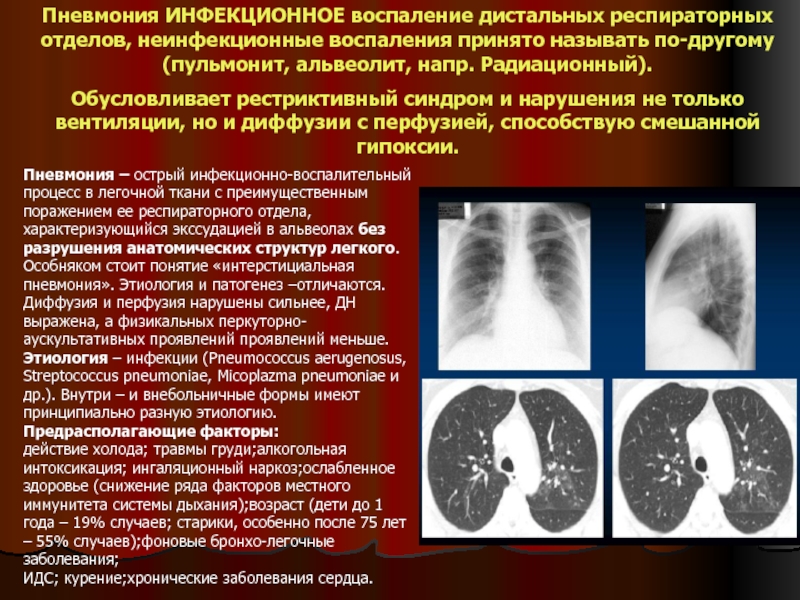

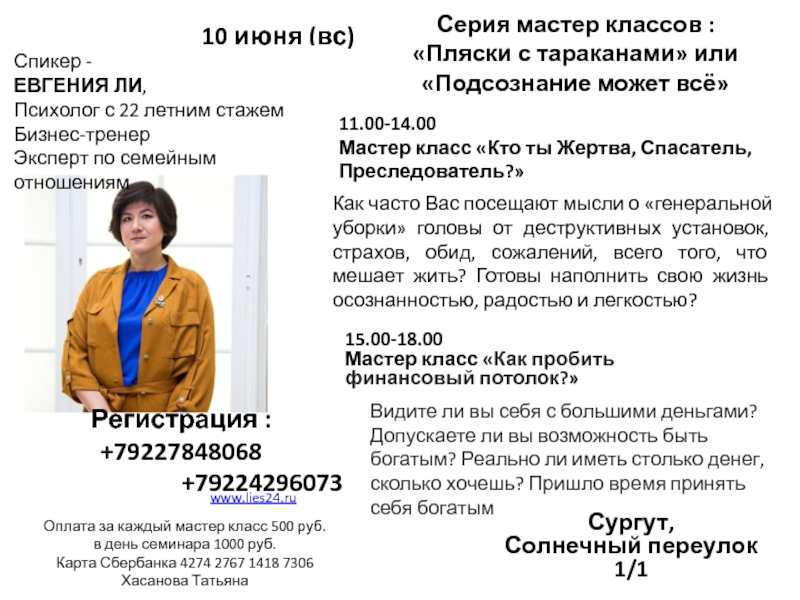

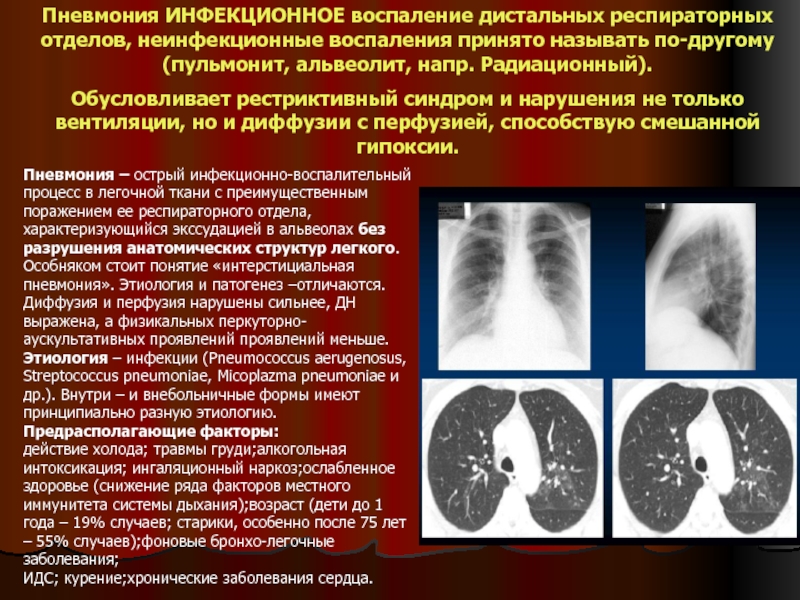

Слайд 42Пневмония ИНФЕКЦИОННОЕ воспаление дистальных респираторных отделов, неинфекционные воспаления принято называть

по-другому (пульмонит, альвеолит, напр. Радиационный).

Обусловливает рестриктивный синдром и нарушения не

только вентиляции, но и диффузии с перфузией, способствую смешанной гипоксии.

Пневмония – острый инфекционно-воспалительный процесс в легочной ткани с преимущественным поражением ее респираторного отдела, характеризующийся экссудацией в альвеолах без разрушения анатомических структур легкого.

Особняком стоит понятие «интерстициальная пневмония». Этиология и патогенез –отличаются. Диффузия и перфузия нарушены сильнее, ДН выражена, а физикальных перкуторно-аускультативных проявлений проявлений меньше.

Этиология – инфекции (Pneumococcus aerugenosus, Streptococcus pneumoniae, Micoplazma pneumoniae и др.). Внутри – и внебольничные формы имеют принципиально разную этиологию.

Предрасполагающие факторы:

действие холода; травмы груди;алкогольная интоксикация; ингаляционный наркоз;ослабленное здоровье (снижение ряда факторов местного иммунитета системы дыхания);возраст (дети до 1 года – 19% случаев; старики, особенно после 75 лет – 55% случаев);фоновые бронхо-легочные заболевания;

ИДС; курение;хронические заболевания сердца.

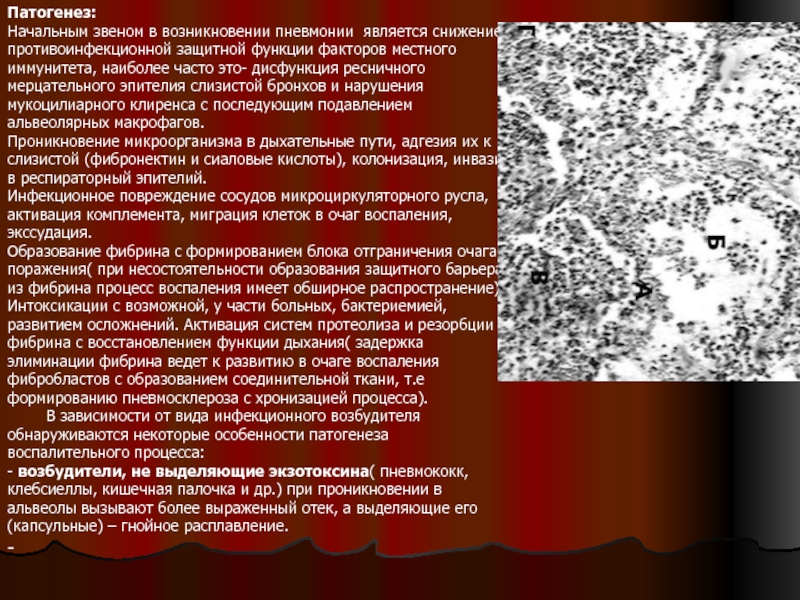

Слайд 43Патогенез:

Начальным звеном в возникновении пневмонии является снижение противоинфекционной защитной функции

факторов местного иммунитета, наиболее часто это- дисфункция ресничного мерцательного эпителия

слизистой бронхов и нарушения мукоцилиарного клиренса с последующим подавлением альвеолярных макрофагов.

Проникновение микроорганизма в дыхательные пути, адгезия их к слизистой (фибронектин и сиаловые кислоты), колонизация, инвазия в респираторный эпителий.

Инфекционное повреждение сосудов микроциркуляторного русла, активация комплемента, миграция клеток в очаг воспаления, экссудация.

Образование фибрина с формированием блока отграничения очага поражения( при несостоятельности образования защитного барьера из фибрина процесс воспаления имеет обширное распространение).

Интоксикации с возможной, у части больных, бактериемией, развитием осложнений. Активация систем протеолиза и резорбции фибрина с восстановлением функции дыхания( задержка элиминации фибрина ведет к развитию в очаге воспаления фибробластов с образованием соединительной ткани, т.е формированию пневмосклероза с хронизацией процесса).

В зависимости от вида инфекционного возбудителя обнаруживаются некоторые особенности патогенеза воспалительного процесса:

- возбудители, не выделяющие экзотоксина( пневмококк, клебсиеллы, кишечная палочка и др.) при проникновении в альвеолы вызывают более выраженный отек, а выделяющие его (капсульные) – гнойное расплавление.

-

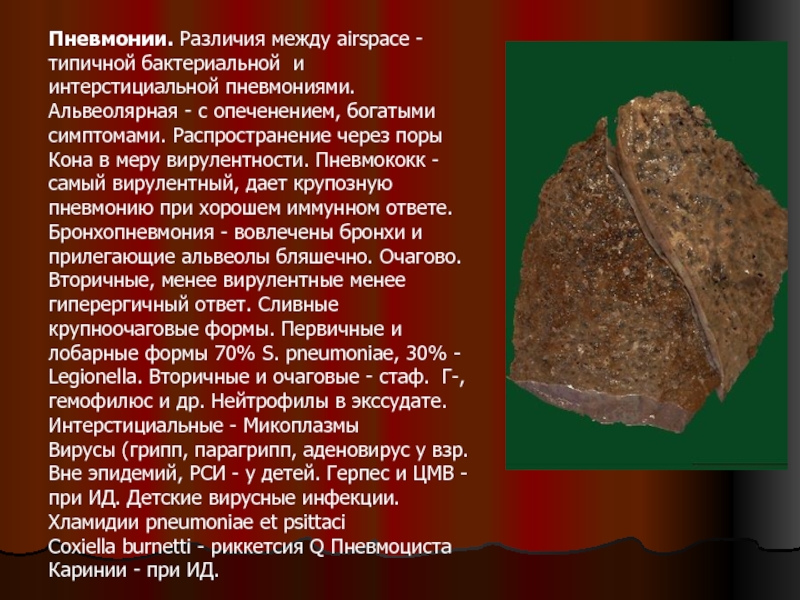

Слайд 44Пневмонии. Различия между airspace - типичной бактериальной и интерстициальной пневмониями.

Альвеолярная

- с опеченением, богатыми симптомами. Распространение через поры Кона в

меру вирулентности. Пневмококк - самый вирулентный, дает крупозную пневмонию при хорошем иммунном ответе.

Бронхопневмония - вовлечены бронхи и прилегающие альвеолы бляшечно. Очагово. Вторичные, менее вирулентные менее гиперергичный ответ. Сливные крупноочаговые формы. Первичные и лобарные формы 70% S. pneumoniae, 30% - Legionella. Вторичные и очаговые - стаф. Г-, гемофилюс и др. Нейтрофилы в экссудате.

Интерстициальные - Микоплазмы

Вирусы (грипп, парагрипп, аденовирус у взр. Вне эпидемий, РСИ - у детей. Герпес и ЦМВ - при ИД. Детские вирусные инфекции.

Хламидии pneumoniae et psittaci

Coxiella burnetti - риккетсия Q Пневмоциста Каринии - при ИД.

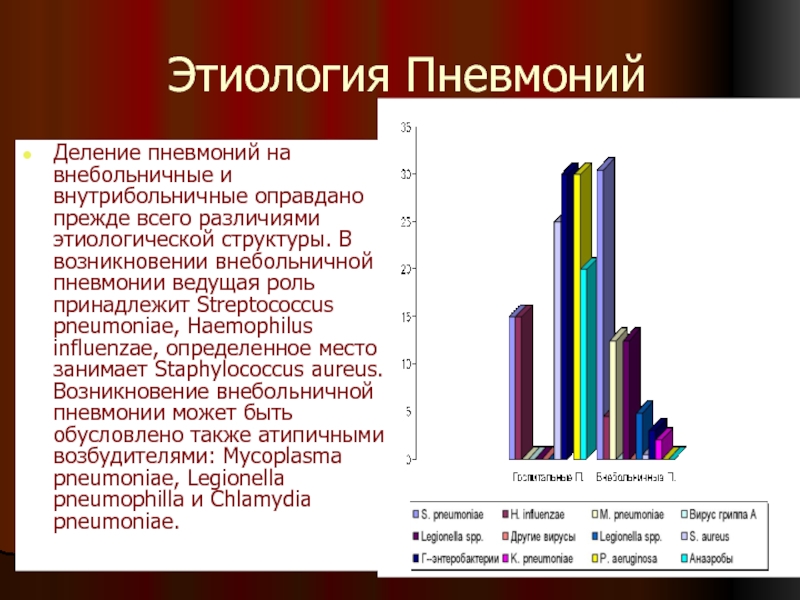

Слайд 45Этиология Пневмоний

Деление пневмоний на внебольничные и внутрибольничные оправдано прежде всего

различиями этиологической структуры. В возникновении внебольничной пневмонии ведущая роль принадлежит

Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, определенное место занимает Staphylococcus aureus. Возникновение внебольничной пневмонии может быть обусловлено также атипичными возбудителями: Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneumophilla и Chlamydia pneumoniae.

Слайд 46ПРЕИМУЩЕСТВЕННО, ОБСТРУКТИВНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

ХОБЛ объединяет группу хронических болезней дыхательной системы: хронический

обструктивный бронхит (ХОБ), эмфизема легких (ЭЛ), бронхиальная астма (БА) тяжелого

течения. В США и Великобритании в понятие "хронические обструктивные болезни легких" включают также муковисцидоз (МВ), облитерирующий бронхиолит (ОБ) и бронхоэктатическую болезнь (БЭ).

Слайд 47Эмфизема легких как проблема механо-химического баланса между «коррозией» и «надёжностью»

ЛЕГОЧНОЙ ПРУЖИНЫ

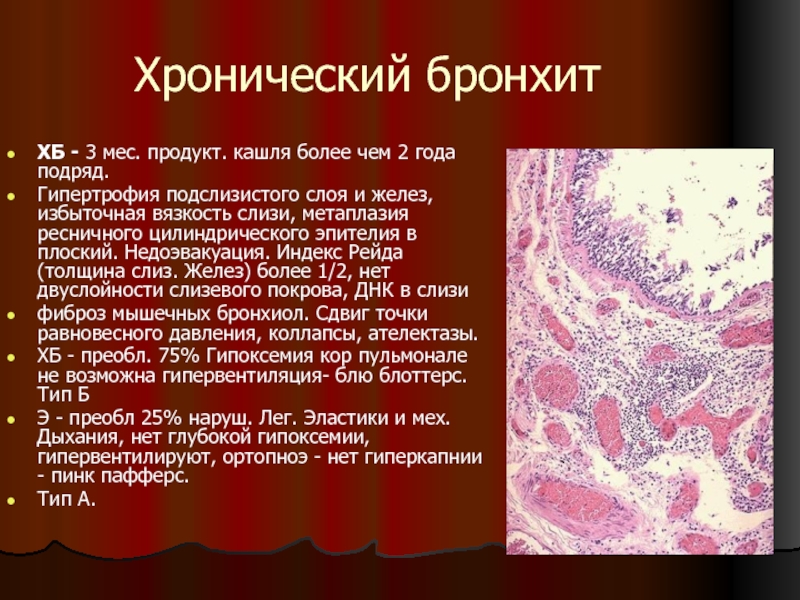

Слайд 48Хронический бронхит

ХБ - 3 мес. продукт. кашля более чем 2

года подряд.

Гипертрофия подслизистого слоя и желез, избыточная вязкость слизи, метаплазия

ресничного цилиндрического эпителия в плоский. Недоэвакуация. Индекc Рейда (толщина слиз. Желез) более 1/2, нет двуслойности слизевого покрова, ДНК в слизи

фиброз мышечных бронхиол. Сдвиг точки равновесного давления, коллапсы, ателектазы.

ХБ - преобл. 75% Гипоксемия кор пульмонале не возможна гипервентиляция- блю блоттерс. Тип Б

Э - преобл 25% наруш. Лег. Эластики и мех. Дыхания, нет глубокой гипоксемии, гипервентилируют, ортопноэ - нет гиперкапнии - пинк пафферс.

Тип А.

Слайд 49ХОБЛ

ХОНЗЛ (ХОБЛ, COPD).

2 причина инвалидности после Ибс. Нет приступов и

гиперреактивности бронхов. Но прогредиентно течет ХБ+эмфизема, что ведет к прор.

ХДН по обстр. Вентил. Типу.

Общий фактор риска - дефицит антипротеаз (1/40000 + 5% гетерозигот), персистирующая инфекция, неинфекционные хронические раздражители и флогогенные агенты, блокаторы цилиарного аппарата.

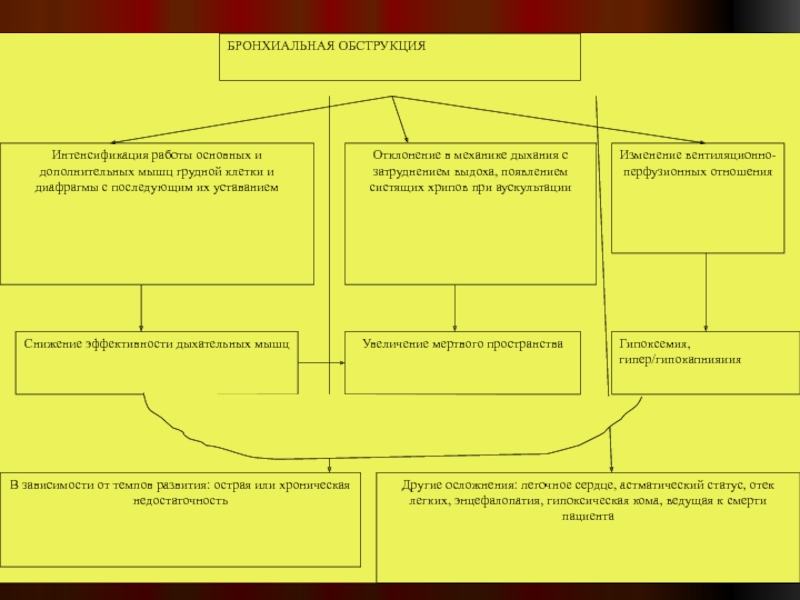

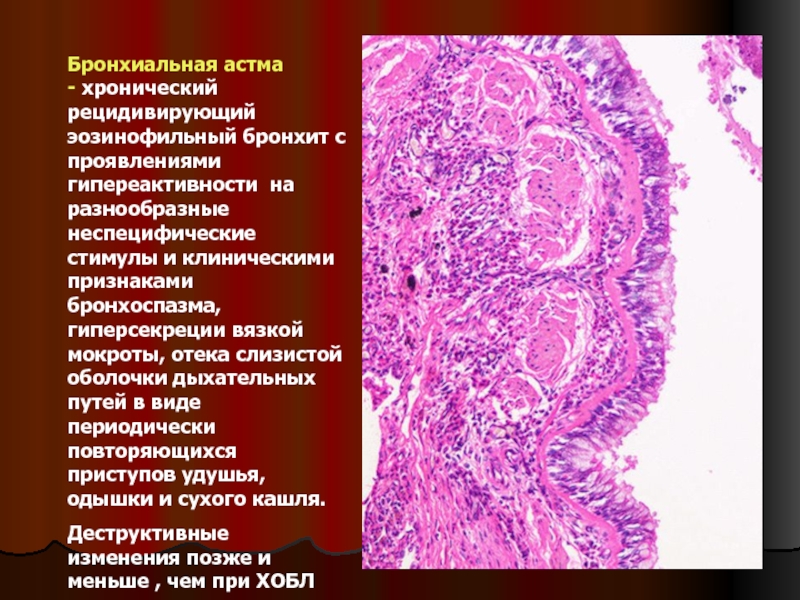

Слайд 51Бронхиальная астма

- хронический рецидивирующий эозинофильный бронхит с проявлениями гипереактивности

на разнообразные неспецифические стимулы и клиническими признаками бронхоспазма, гиперсекреции вязкой

мокроты, отека слизистой оболочки дыхательных путей в виде периодически повторяющихся приступов удушья, одышки и сухого кашля.

Деструктивные изменения позже и меньше , чем при ХОБЛ

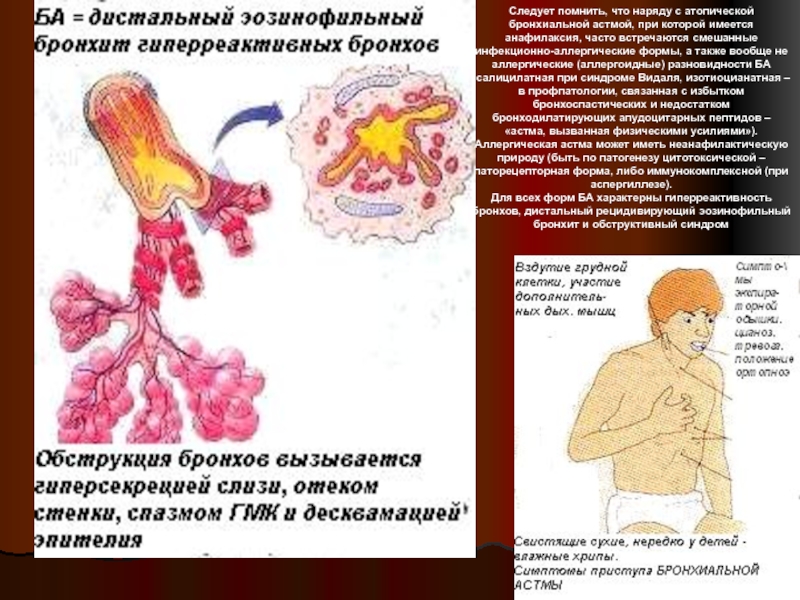

Слайд 52Следует помнить, что наряду с атопической бронхиальной астмой, при которой

имеется анафилаксия, часто встречаются смешанные инфекционно-аллергические формы, а также вообще

не аллергические (аллергоидные) разновидности БА (салицилатная при синдроме Видаля, изотиоцианатная – в профпатологии, связанная с избытком бронхоспастических и недостатком бронходилатирующих апудоцитарных пептидов – «астма, вызванная физическими усилиями»).

Аллергическая астма может иметь неанафилактическую природу (быть по патогенезу цитотоксической – паторецепторная форма, либо иммунокомплексной (при аспергиллезе).

Для всех форм БА характерны гиперреактивность бронхов, дистальный рецидивирующий эозинофильный бронхит и обструктивный синдром

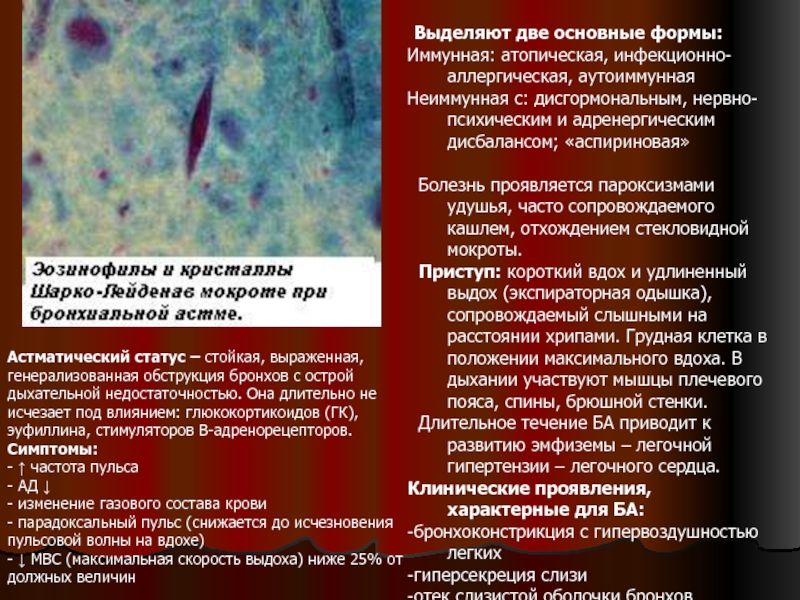

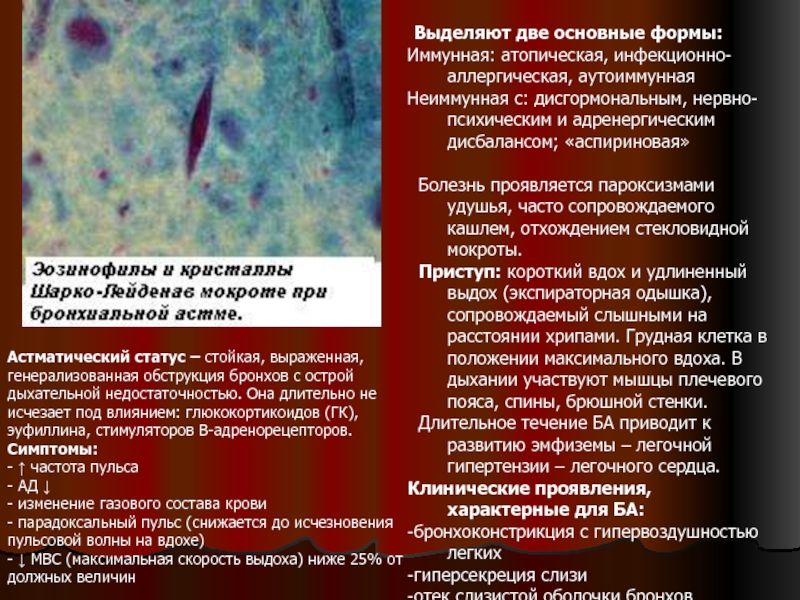

Слайд 53 Выделяют две основные формы:

Иммунная: атопическая, инфекционно-аллергическая, аутоиммунная

Неиммунная с: дисгормональным,

нервно-психическим и адренергическим дисбалансом; «аспириновая»

Болезнь проявляется пароксизмами удушья,

часто сопровождаемого кашлем, отхождением стекловидной мокроты.

Приступ: короткий вдох и удлиненный выдох (экспираторная одышка), сопровождаемый слышными на расстоянии хрипами. Грудная клетка в положении максимального вдоха. В дыхании участвуют мышцы плечевого пояса, спины, брюшной стенки.

Длительное течение БА приводит к развитию эмфиземы – легочной гипертензии – легочного сердца.

Клинические проявления, характерные для БА:

-бронхоконстрикция с гипервоздушностью легких

-гиперсекреция слизи

-отек слизистой оболочки бронхов

-бронхиальная гиперреактивность

Астматический статус – стойкая, выраженная, генерализованная обструкция бронхов с острой дыхательной недостаточностью. Она длительно не исчезает под влиянием: глюкокортикоидов (ГК), эуфиллина, стимуляторов В-адренорецепторов.

Симптомы:

- ↑ частота пульса

- АД ↓

- изменение газового состава крови

- парадоксальный пульс (снижается до исчезновения пульсовой волны на вдохе)

- ↓ МВС (максимальная скорость выдоха) ниже 25% от должных величин

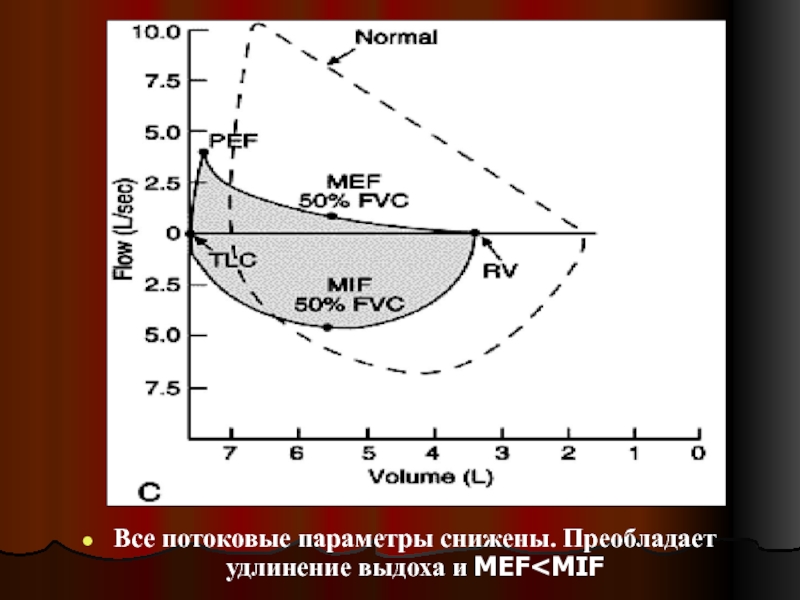

Слайд 54Все потоковые параметры снижены. Преобладает удлинение выдоха и MEF

Слайд 55Кардиогенный отек легких наблюдается при левожелудочковой и

тотальной сердечной недостаточности

(например, при инфаркте ЛЖ

или в ходе гипертонического криза

Учебный эксперимент студентов

медфака СПбГУ, 2006 г.

Модель гемодинамического адреналинового отека легких у крысы.

Весовой коэффициент нормального легкого (слева) – 1,2%, при отеке легких повышается до 7,1%. Ткань отечных легких маловоздушна, заполнена транссудатом, с геморрагиями

Слайд 56Мукоэпидермоидный рак легких

В развитии рака легких доказана роль химических канцерогенов

(полициклические углеводороды, тяжелые металлы, асбест, нитрозосоединения). Справа вверху – легкое

некурящего горожанина, внизу – легкое курильщика, умершего от этого заболевания.