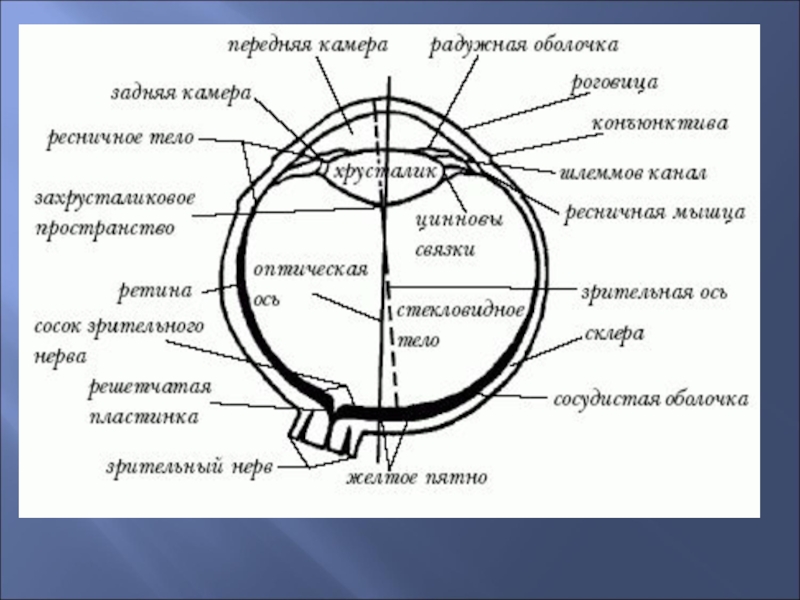

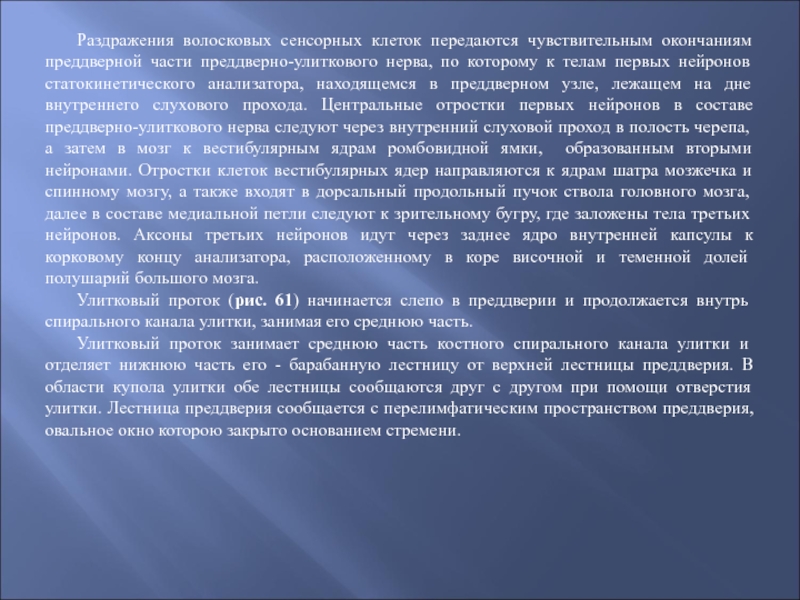

Слайд 2Рис. 57. Строение глазного яблока. Горизонтальный разрез:

1 - фиброзная оболочка

(склера);

2 - собственно сосудистая оболочка;

3 - сетчатка;

4

- радужка;

5 - зрачок;

6 - роговица;

7 - хрусталик;

8 - передняя камера глазного яблока;

9 - задняя камера глазного яблока;

10 - ресничный поясок;

11 - ресничное тело;

12 - стекловидное тело;

13 - центральная ямка;

14 - зрительный нерв;

15 - диск зрительного нерва. Сплошной линией показана наружная ось глаза, пунктирной — зрительная ось глаза

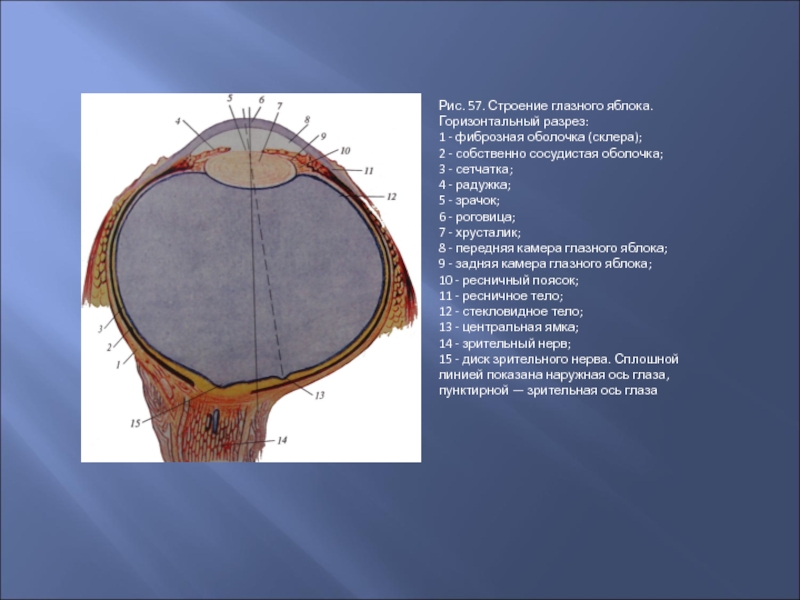

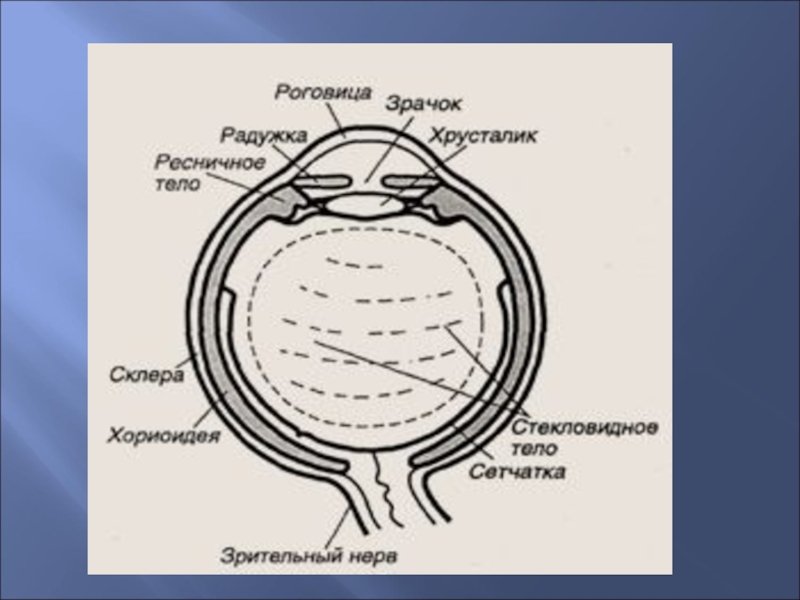

Слайд 4Наружная оболочка обеспечивает определенную форму глаза и состоит из двух

частей: склеры и роговицы. Роговица содержит значительное количество чувствительных нервных

окончаний, сосредоточенных преимущественно в поверхностных слоях и обусловливающих ее высокую тактильную чувствительность.

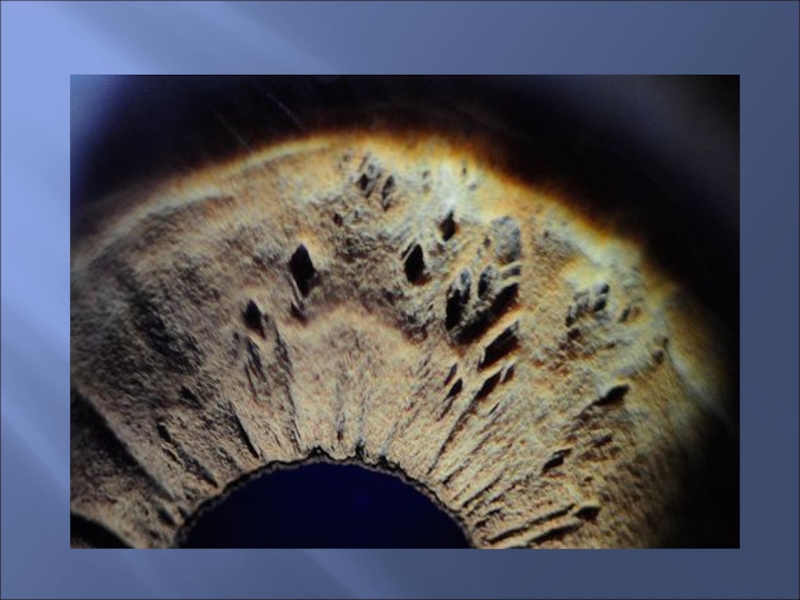

Средняя оболочка глаза - сосудистая, содержит большое количество сосудов и пигмент, прилежит к склере с внутренней стороны. Сосудистая оболочка состоит из трех частей: собственно сосудистой оболочки, ресничного тела и радужки.

Собственно сосудистая оболочка располагается в области задней части склеры, образована сосудами и соединительной тканью с пигментными клетками. В ресничном теле различают ресничный кружок, ресничную мышцу и ресничные отростки. Ресничные отростки выделяют водянистую влагу глаза. К отросткам прикрепляются волокна ресничного пояска - цинновой связки, которые подвешивают внутри глаза хрусталик. Ресничная мышца состоит из пучков гладких мышечных волокон, идущих в трех направлениях. Сокращение ресничной мышцы приводит к расслаблению ресничного пояска, вследствие чего ослабляется натяжение капсулы хрусталика, он становится выпуклым и увеличивается его преломляющая сила. При рассматривании предметов вдали хрусталик уплощается, при приближении предметов к глазу - увеличивается в переднезаднем направлении. Это позволяет глазу приспособиться к ясному видению предметов, приспособление получило название аккомодации глаза.

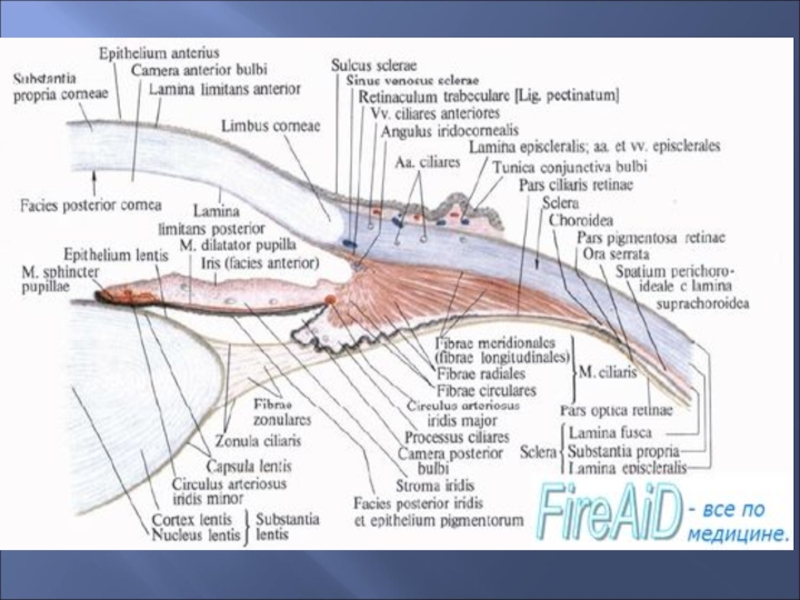

Слайд 9Рис. 58. Сосудистая оболочка глазного яблока

и образующие ее кровеносные сосуды:

]

— роговина:

2 — передняя камера глаза:

3 — малый

артериальный крут радужки:

4 — хрусталик:

5 — задняя камера глаза:

6 — большой артериальный крут радужки:

7— ресничное тело:

8 — передние ресничные артерия и вена:

9 — латеральная прямая мышца глаза:

10 - склера;

11 - сосудистая оболочка глаза:

12 - сосудисто-капиллярная пластинка (сосудистой оболочки):

13 - длинная задняя ресничная вена:

14 - сетчатка:

15 - вортикозная вена:

16 - длинная задняя ресничная артерия:

17 - короткая задняя ресничная артерия:

18 - зрительный нерв:

19 - центральная артерия сетчатки

19

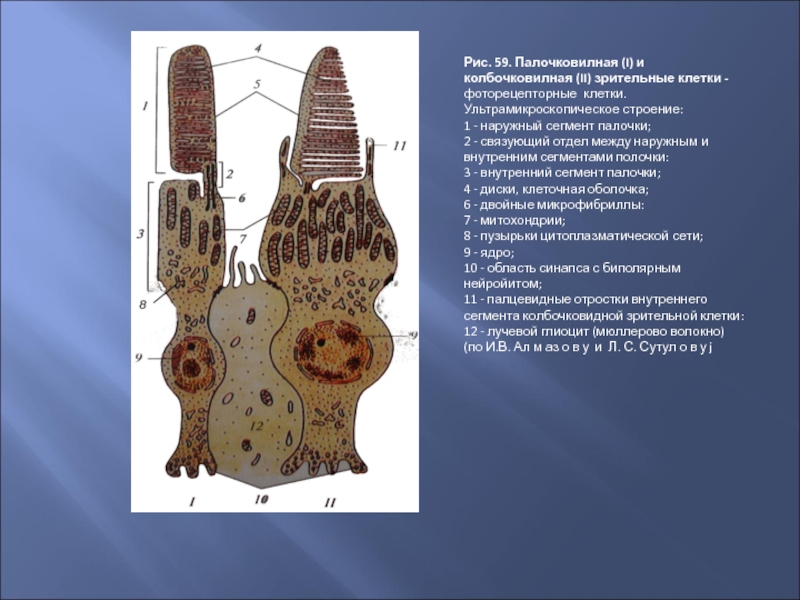

Слайд 13Рис. 59. Палочковилная (I) и колбочковилная (II) зрительные клетки -

фоторецепторные

клетки. Ультрамикроскопическое строение:

1 - наружный сегмент палочки;

2 -

связующий отдел между наружным и внутренним сегментами полочки:

3 - внутренний сегмент палочки;

4 - диски, клеточная оболочка;

6 - двойные микрофибриллы:

7 - митохондрии;

8 - пузырьки цитоплазматической сети;

9 - ядро;

10 - область синапса с биполярным нейройитом;

11 - палцевидные отростки внутреннего сегмента колбочковидной зрительной клетки: 12 - лучевой глиоцит (мюллерово волокно)

(по И.В. Ал м аз о в у и Л. С. Сутул о в у j

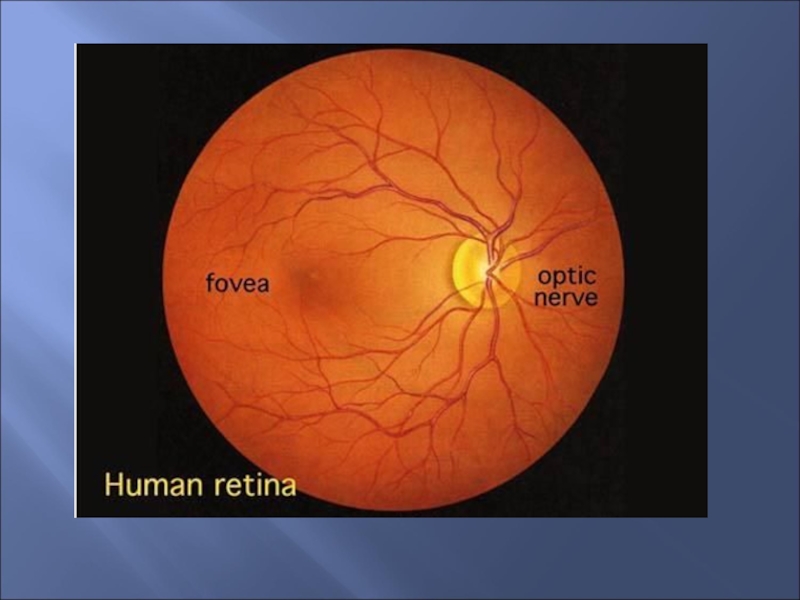

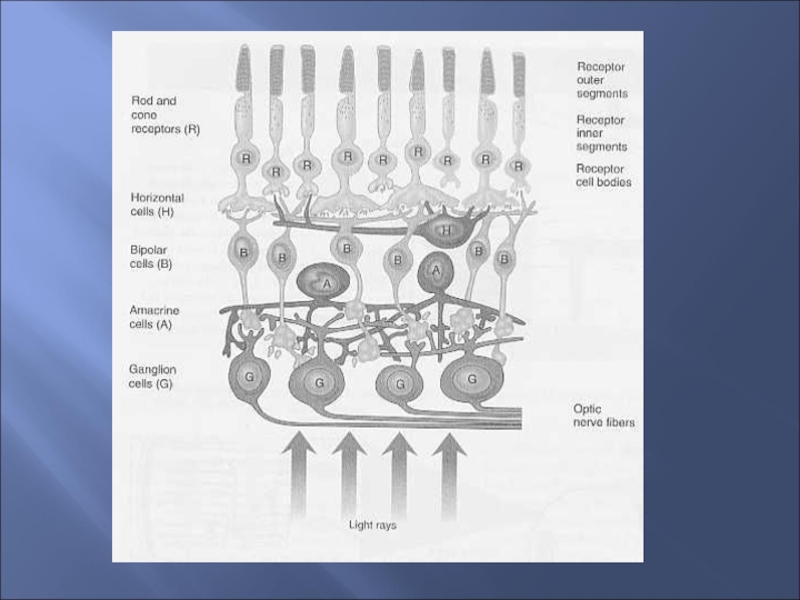

Слайд 15При поглощении кванта света происходит ряд химических и ионных превращений

зрительного пигмента, заканчивающихся возникновением нервного импульса. Поглощение кванта света и

возникновение возбуждения - основной процесс фоторецепции. На свету зрительный пурпур обесцвечивается и вновь восстанавливает свой цвет в темноте. Сетчатка представляет собой сравнительно большую поверхность, но в ней есть только одна точка наилучшего видения — центральная ямка, где локализуется большое количество колбочек. Сокращением вспомогательных мышц глазное яблоко устанавливается в такое положение, что наблюдаемый объект и центральная ямка находятся на одной оси.

Во внутренних слоях сетчатки залегают ассоциативные -горизонтальные и биполярные нейроны, которые связаны со слоем ганглиозных нейронов. Нейриты ганглиозных клеток образуют самый внутренний слой сетчатки - слой нервных волокон. Отростки нервных клеток соединяются и переходят в зрительный нерв. Место выхода из сетчатки зрительного нерва носит название диска зрительного нерва или слепого пятна.

Попавший на сетчатку свет проникает в ее глубокие слои и вызывает там сложные фотохимические превращения зрительных пигментов. В результате в светочувствительных клетках (палочках и колбочках) возникает нервный импульс, который передается биполярным нейронам сетчатки, а от них - нейроцитам ганглиозного слоя. Фоторецепторные клетки, биполярные и ганглиозные нейроны являются первым, вторым и третьим нейронами зрительного анализатора.

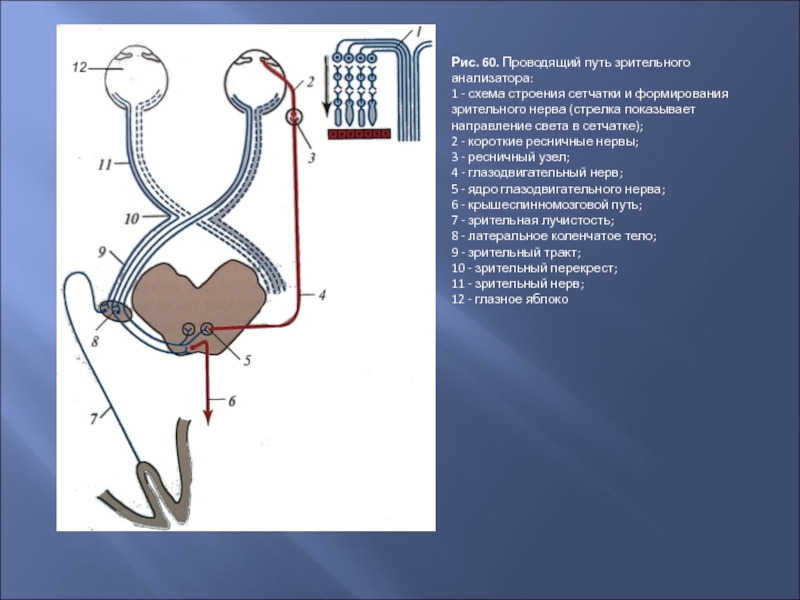

Слайд 16Отростки ганглиозных нейроцитов формируют зрительный нерв. Окутанный собственным влагалищем зрительный

нерв выходит из полости глазницы через канал зрительного нерва в

полость черепа и на нижней поверхности мозга образует зрительный перекрест. Перекрещиваются только те волокна, которые следуют от медиальной части сетчатки. От перекреста формируются зрительные тракты, состоящие из волокон ганглиозных клеток латеральной части сетчатки глазного яблока своей стороны и медиальной части сетчатки глазного яблока другой стороны. Нервные волокна в составе зрительного тракта следуют к подкорковым зрительным центрам: латеральному коленчатому телу, таламусу и верхним холмикам крыши среднего мозга. Аксоны нейронов латеральных коленчатых тел и таламуса проходят через внутреннюю капсулу, формируют зрительную лучистость и достигают участок затылочной доли коры возле шпорной борозды, где локализуется корковый центр зрительного анализатора. Из верхнего холмика импульсы поступают в ядро глазодвигательного нерва и добавочное ядро, откуда осуществляется иннервация глазодвигательных мышц, а также мышцы, суживающей зрачок, и ресничной мышцы. По этим волокнам в ответ на световое раздражение зрачок суживается (зрачковый рефлекс) и происходит поворот глазных яблок в нужном направлении.

Слайд 17Рис. 60. Проводящий путь зрительного анализатора:

1 - схема строения сетчатки

и формирования зрительного нерва (стрелка показывает направление света в сетчатке);

2 - короткие ресничные нервы;

3 - ресничный узел;

4 - глазодвигательный нерв;

5 - ядро глазодвигательного нерва;

6 - крышеспинномозговой путь;

7 - зрительная лучистость;

8 - латеральное коленчатое тело;

9 - зрительный тракт;

10 - зрительный перекрест;

11 - зрительный нерв;

12 - глазное яблоко

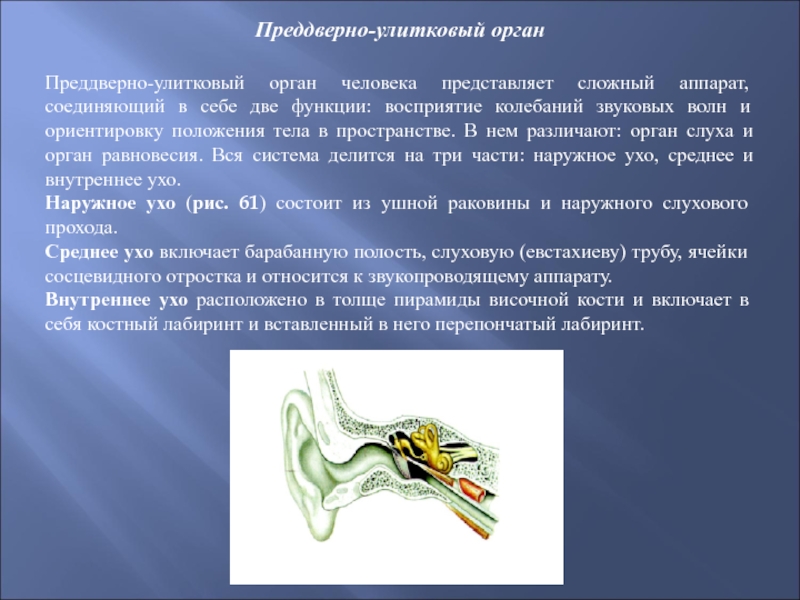

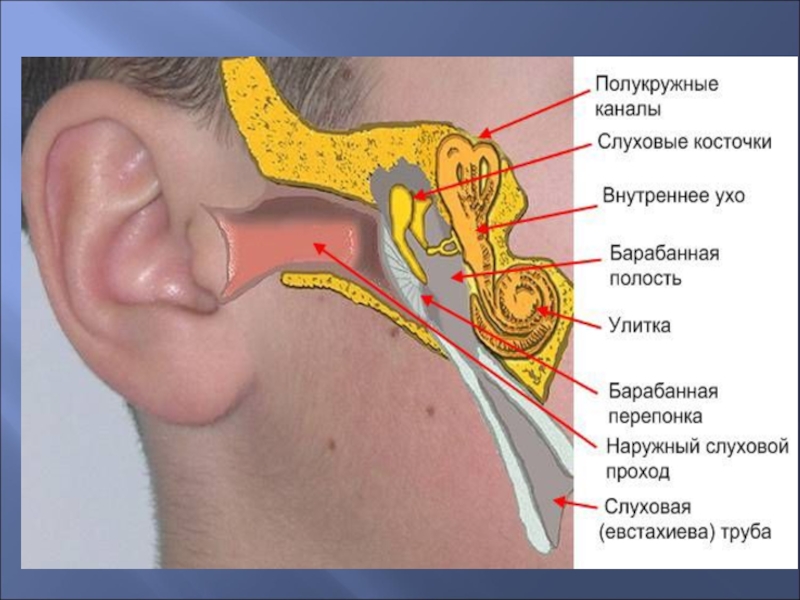

Слайд 21Преддверно-улитковый орган

Преддверно-улитковый орган человека представляет сложный аппарат, соединяющий в себе

две функции: восприятие колебаний звуковых волн и ориентировку положения тела

в пространстве. В нем различают: орган слуха и орган равновесия. Вся система делится на три части: наружное ухо, среднее и внутреннее ухо.

Наружное ухо (рис. 61) состоит из ушной раковины и наружного слухового прохода.

Среднее ухо включает барабанную полость, слуховую (евстахиеву) трубу, ячейки сосцевидного отростка и относится к звукопроводящему аппарату.

Внутреннее ухо расположено в толще пирамиды височной кости и включает в себя костный лабиринт и вставленный в него перепончатый лабиринт.

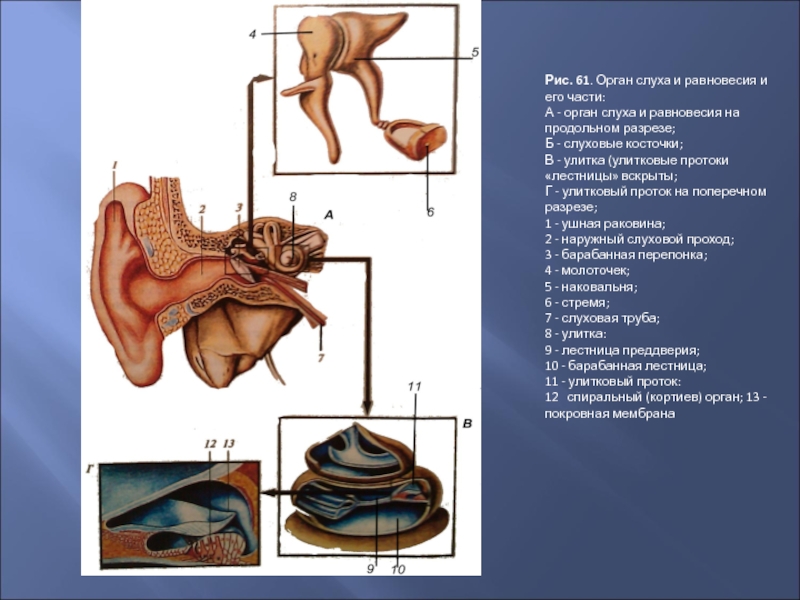

Слайд 25Рис. 61. Орган слуха и равновесия и его части:

А -

орган слуха и равновесия на продольном разрезе;

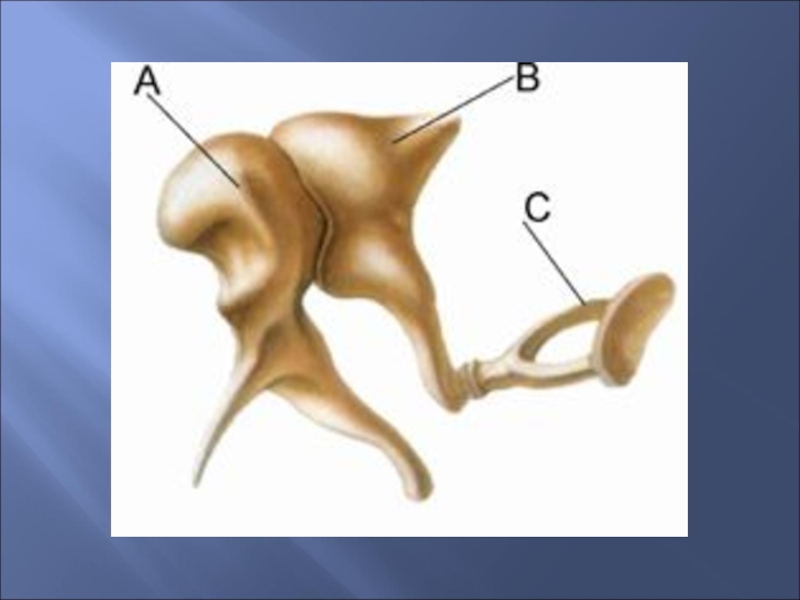

Б - слуховые

косточки;

В - улитка (улитковые протоки «лестницы» вскрыты;

Г - улитковый проток на поперечном разрезе;

1 - ушная раковина;

2 - наружный слуховой проход;

3 - барабанная перепонка;

4 - молоточек;

5 - наковальня;

6 - стремя;

7 - слуховая труба;

8 - улитка:

9 - лестница преддверия;

10 - барабанная лестница;

11 - улитковый проток:

12 спиральный (кортиев) орган; 13 - покровная мембрана

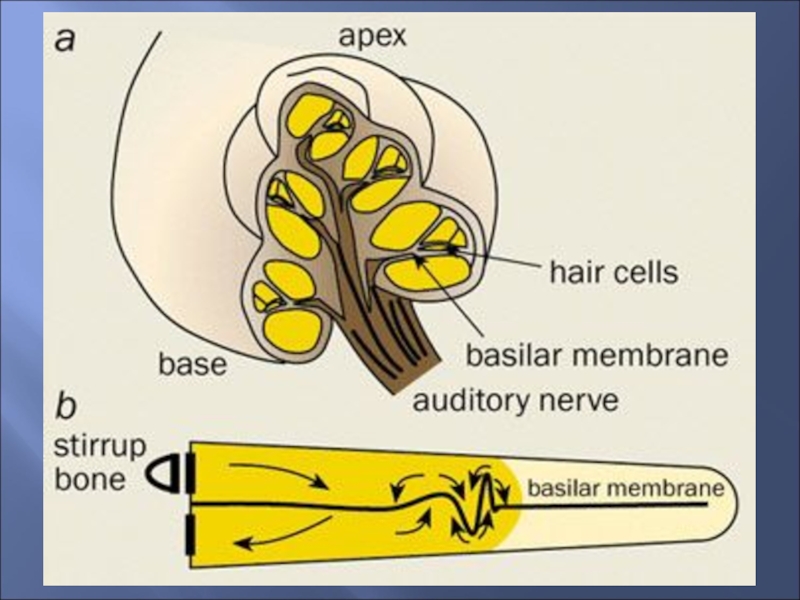

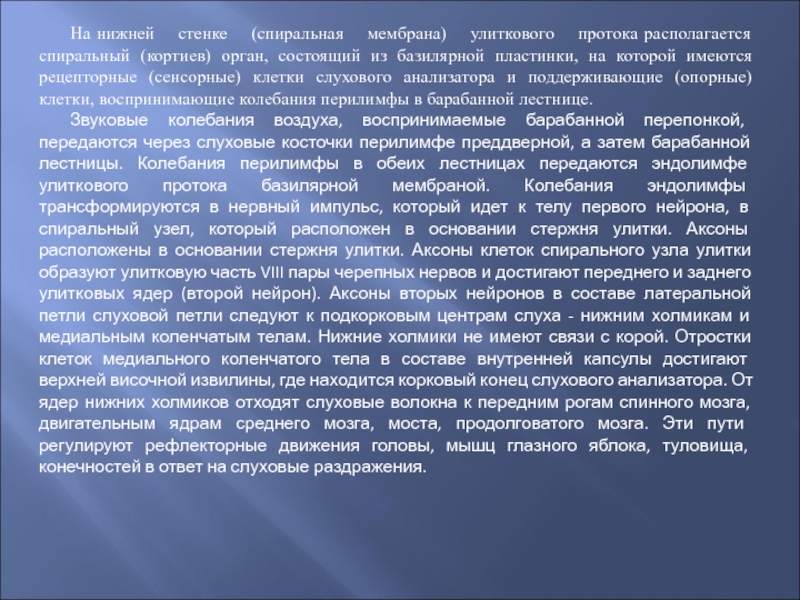

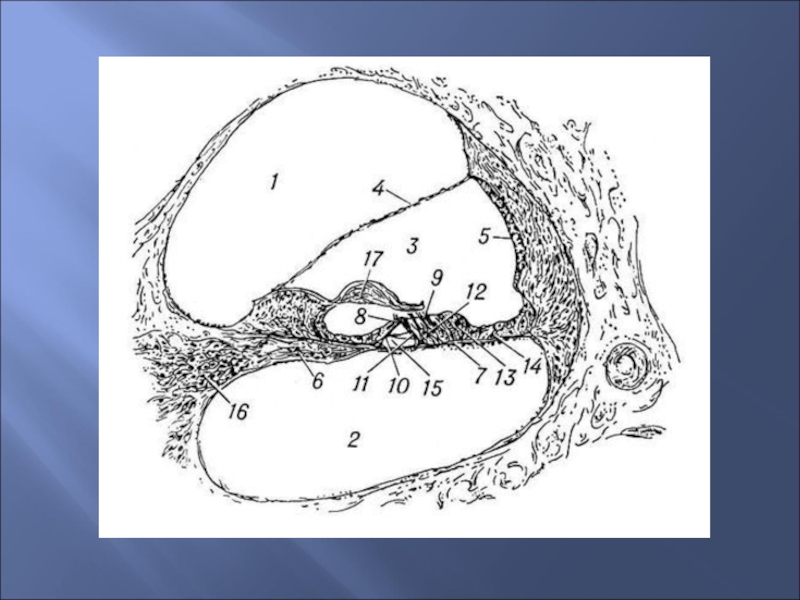

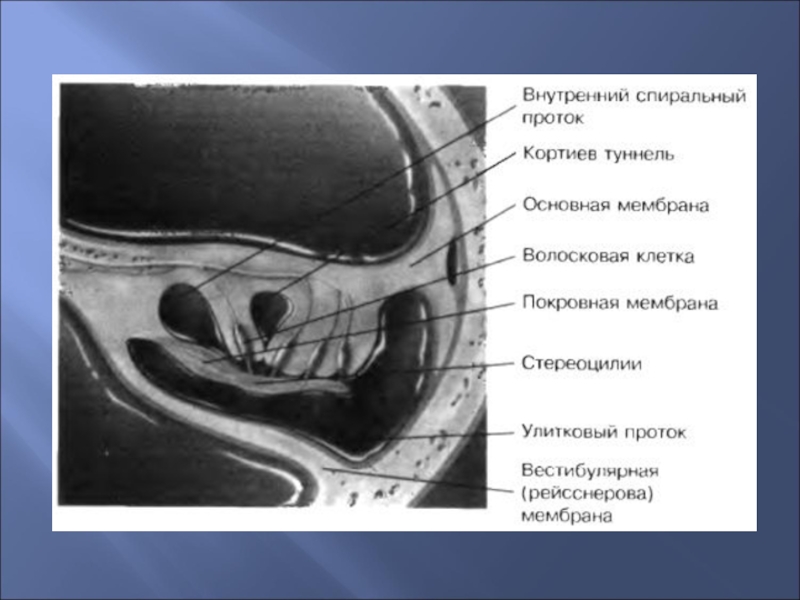

Слайд 28На нижней стенке (спиральная мембрана) улиткового

протока располагается спиральный (кортиев) орган, состоящий из базилярной пластинки,

на которой имеются рецепторные (сенсорные) клетки слухового анализатора и поддерживающие (опорные) клетки, воспринимающие колебания перилимфы в барабанной лестнице.

Звуковые колебания воздуха, воспринимаемые барабанной перепонкой, передаются через слуховые косточки перилимфе преддверной, а затем барабанной лестницы. Колебания перилимфы в обеих лестницах передаются эндолимфе улиткового протока базилярной мембраной. Колебания эндолимфы трансформируются в нервный импульс, который идет к телу первого нейрона, в спиральный узел, который расположен в основании стержня улитки. Аксоны расположены в основании стержня улитки. Аксоны клеток спирального узла улитки образуют улитковую часть VIII пары черепных нервов и достигают переднего и заднего улитковых ядер (второй нейрон). Аксоны вторых нейронов в составе латеральной петли слуховой петли следуют к подкорковым центрам слуха - нижним холмикам и медиальным коленчатым телам. Нижние холмики не имеют связи с корой. Отростки клеток медиального коленчатого тела в составе внутренней капсулы достигают верхней височной извилины, где находится корковый конец слухового анализатора. От ядер нижних холмиков отходят слуховые волокна к передним рогам спинного мозга, двигательным ядрам среднего мозга, моста, продолговатого мозга. Эти пути регулируют рефлекторные движения головы, мышц глазного яблока, туловища, конечностей в ответ на слуховые раздражения.

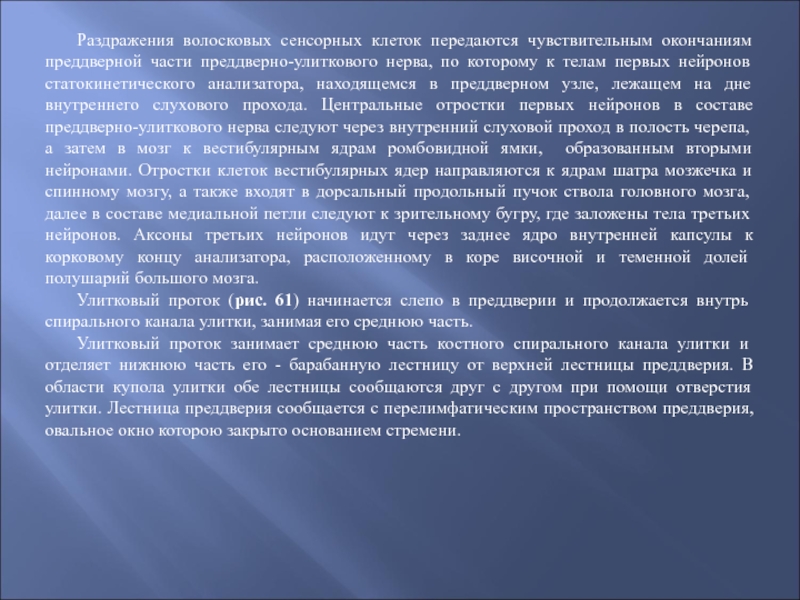

Слайд 31Раздражения волосковых сенсорных клеток передаются чувствительным окончаниям преддверной части преддверно-улиткового

нерва, по которому к телам первых нейронов статокинетического анализатора, находящемся

в преддверном узле, лежащем на дне внутреннего слухового прохода. Центральные отростки первых нейронов в составе преддверно-улиткового нерва следуют через внутренний слуховой проход в полость черепа, а затем в мозг к вестибулярным ядрам ромбовидной ямки, образованным вторыми нейронами. Отростки клеток вестибулярных ядер направляются к ядрам шатра мозжечка и спинному мозгу, а также входят в дорсальный продольный пучок ствола головного мозга, далее в составе медиальной петли следуют к зрительному бугру, где заложены тела третьих нейронов. Аксоны третьих нейронов идут через заднее ядро внутренней капсулы к корковому концу анализатора, расположенному в коре височной и теменной долей полушарий большого мозга.

Улитковый проток (рис. 61) начинается слепо в преддверии и продолжается внутрь спирального канала улитки, занимая его среднюю часть.

Улитковый проток занимает среднюю часть костного спирального канала улитки и отделяет нижнюю часть его - барабанную лестницу от верхней лестницы преддверия. В области купола улитки обе лестницы сообщаются друг с другом при помощи отверстия улитки. Лестница преддверия сообщается с перелимфатическим пространством преддверия, овальное окно которою закрыто основанием стремени.

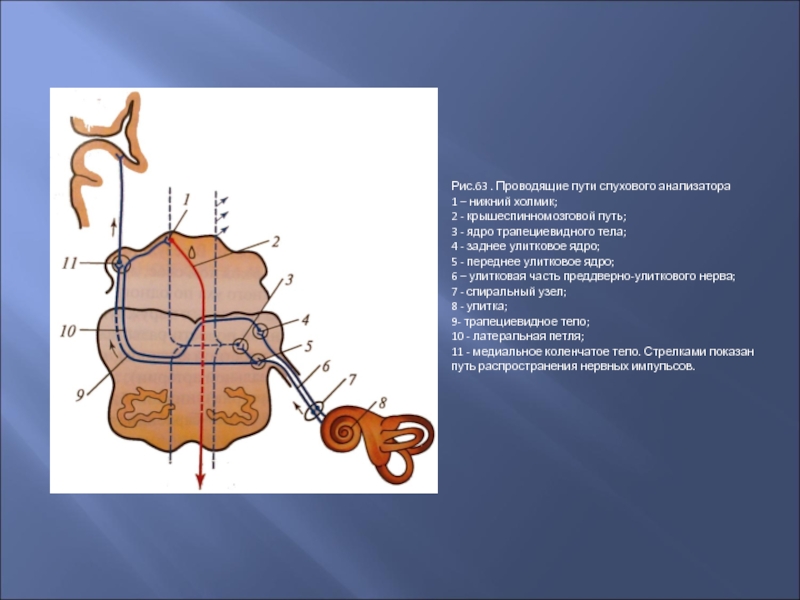

Слайд 32Рис.63 . Проводящие пути слухового анализатора

1 – нижний холмик;

2

- крышеспинномозговой путь;

3 - ядро трапециевидного тела;

4 -

заднее улитковое ядро;

5 - переднее улитковое ядро;

6 – улитковая часть преддверно-улиткового нерва;

7 - спиральный узел;

8 - улитка;

9- трапециевидное тело;

10 - латеральная петля;

11 - медиальное коленчатое тело. Стрелками показан путь распространения нервных импульсов.

![Орган зрения и орган слуха Рис. 58. Сосудистая оболочка глазного яблокаи образующие ее кровеносные сосуды:] — Рис. 58. Сосудистая оболочка глазного яблокаи образующие ее кровеносные сосуды:] — роговина: 2 — передняя камера глаза:](/img/thumbs/0818352a46752788562c7c0b0fd4948d-800x.jpg)