Разделы презентаций

- Разное

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Геометрия

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

Понятие про инфекционный процесс и инфекционное заболевание. Принципы

Содержание

- 1. Понятие про инфекционный процесс и инфекционное заболевание. Принципы

- 2. По выражению И. И. Мечникова, «… инфекция

- 3. Современное научное определение инфекционного процесса дано В.

- 4. Инфекция (инфекционный процесс) – взаимодействие возудителя заболевания с организмом человека или животного, проявляющиеся болезнью либо носительством

- 5. Основное и наиболее важное проявление инфекционного процесса

- 6. Резервуар инфекции – совокупность биотических и абиотических

- 7. Классификация инфекционных болезней:- кишечные инфекции- инфекции дыхательных путей- кровяные инфекции- инфекции наружных покровов

- 8. В зависимости от типа резервуара микроорганизмов, вызываемые

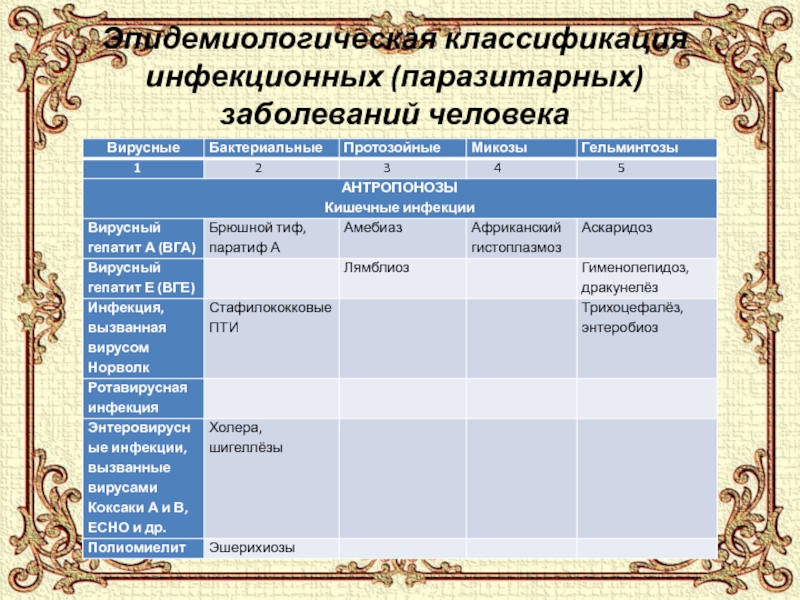

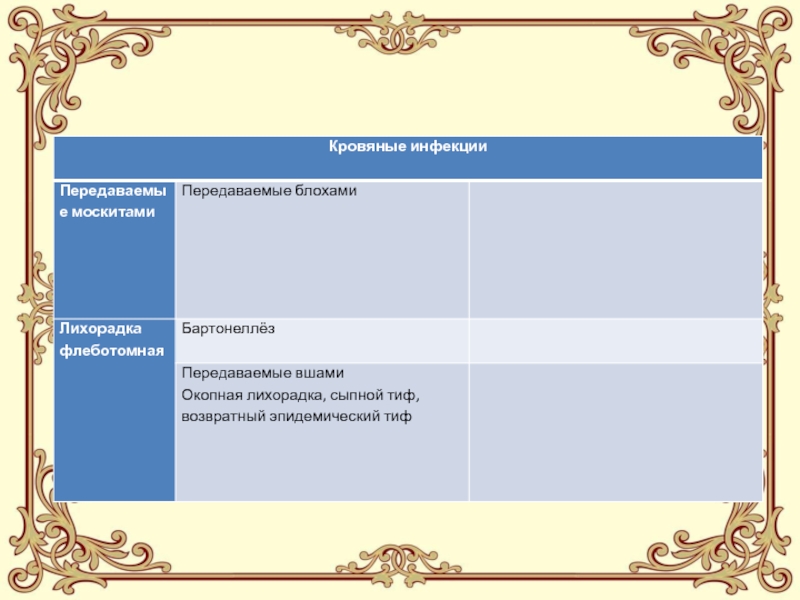

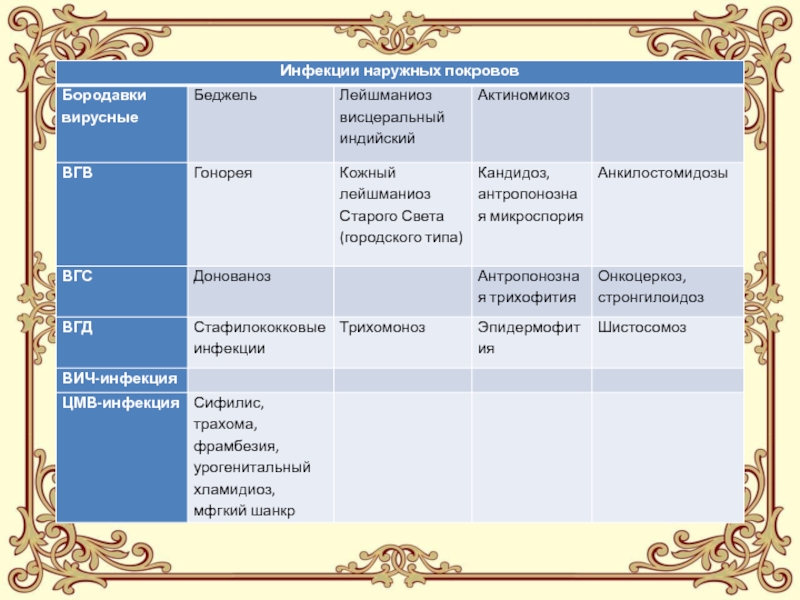

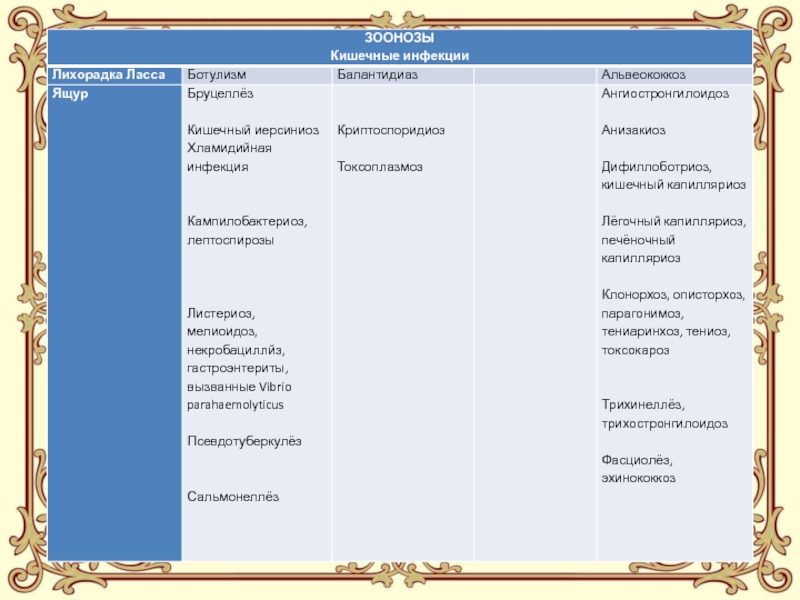

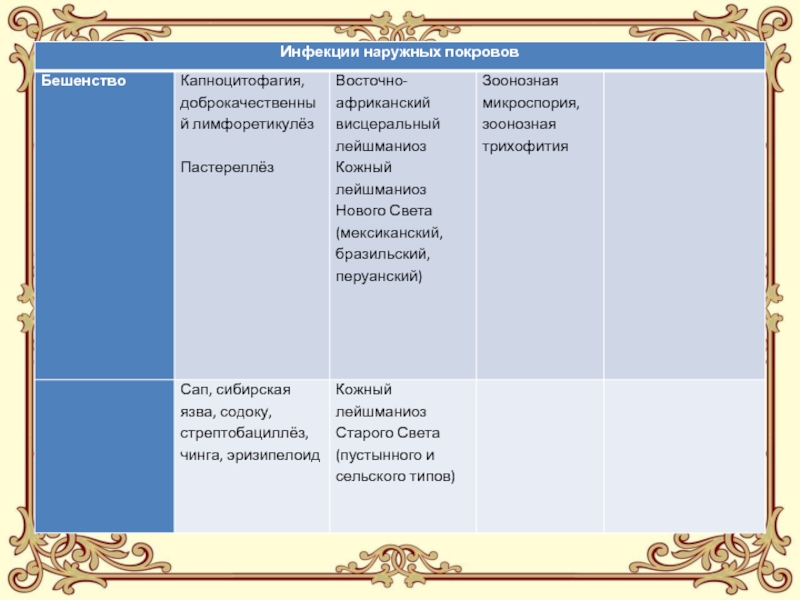

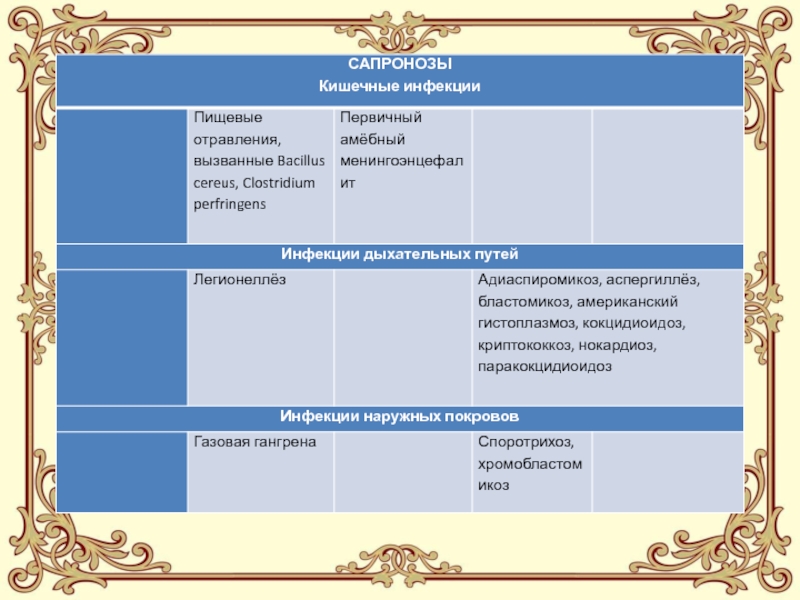

- 9. Эпидемиологическая классификация инфекционных (паразитарных) заболеваний человека

- 10. Эпидемиологическая классификация инфекционных (паразитарных) заболеваний человека

- 11. Слайд 11

- 12. Слайд 12

- 13. Слайд 13

- 14. Слайд 14

- 15. Слайд 15

- 16. Слайд 16

- 17. Слайд 17

- 18. Слайд 18

- 19. Слайд 19

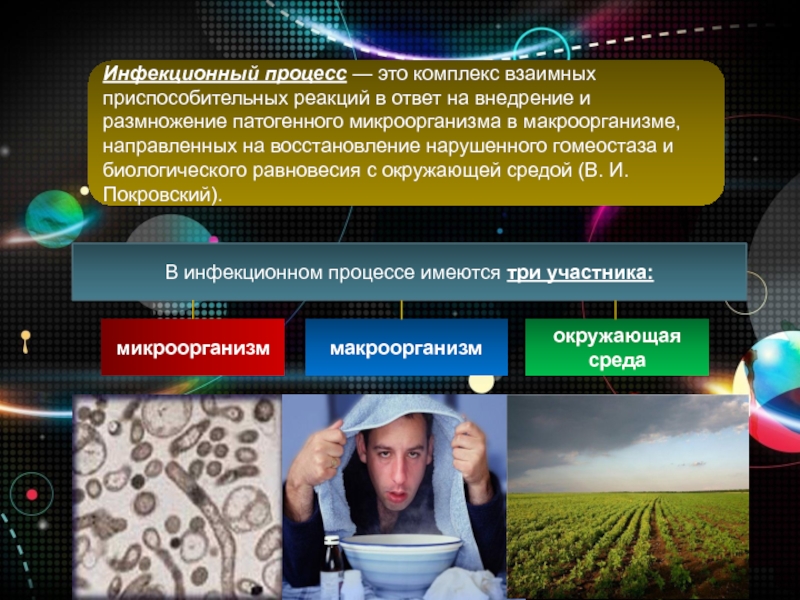

- 20. Инфекционный процесс — это комплекс взаимных приспособительных

- 21. Инфекционный процесс имеет широкий диапазон проявлений –

- 22. Роль микроорганизма, заключается в: способности микроорганизмов (вирусов,

- 23. По степени патогенности микроорганизмы подразделяют на 3

- 24. В то же

- 25. Инфекционный процессПатогенность обусловлена определёнными свойствами микроорганизма:1.Инвазивностью -способность

- 26. 6.Образованием микроорганизмом токсических субстанций:Экзотоксины – это токсины

- 27. Эндотоксины - это липополисахариды клеточной мембраны, свойственные

- 28. Вирулентные свойства микроорганизмов варьируют в широких пределах,

- 29. Роль макроорганизма. Если микроорганизм в основном определяет

- 30. К защитным механизмам относят наружные: кожа ,

- 31. Формы инфекционного процесса. В зависимости от свойств

- 32. При носительстве возбудитель размножается, циркулирует в организме,

- 33. При латентной инфекции инфекционный процесс также длительно

- 34. Перенесенная в той или иной форме инфекция

- 35. Микст инфекция – одновременное возникновение двух инфекционных

- 36. Инфекционные болезни — группа болезней, которые вызываются

- 37. Болезни, вызываемые простейшими, гельминтами, насекомыми и клещами,

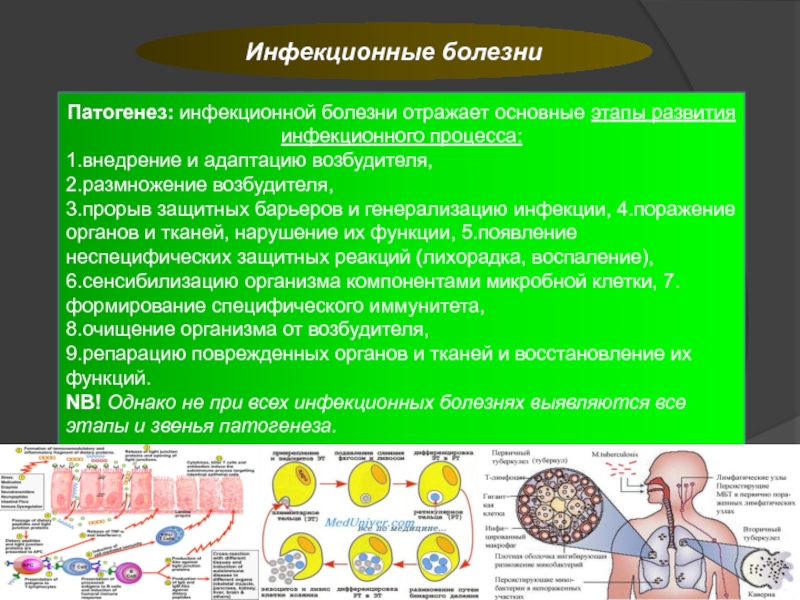

- 38. Инфекционные болезниПатогенез: инфекционной болезни отражает основные этапы

- 39. Значение этапов патогенеза в той или

- 40. Циркуляция возбудителя и его токсинов, нарушение функционального

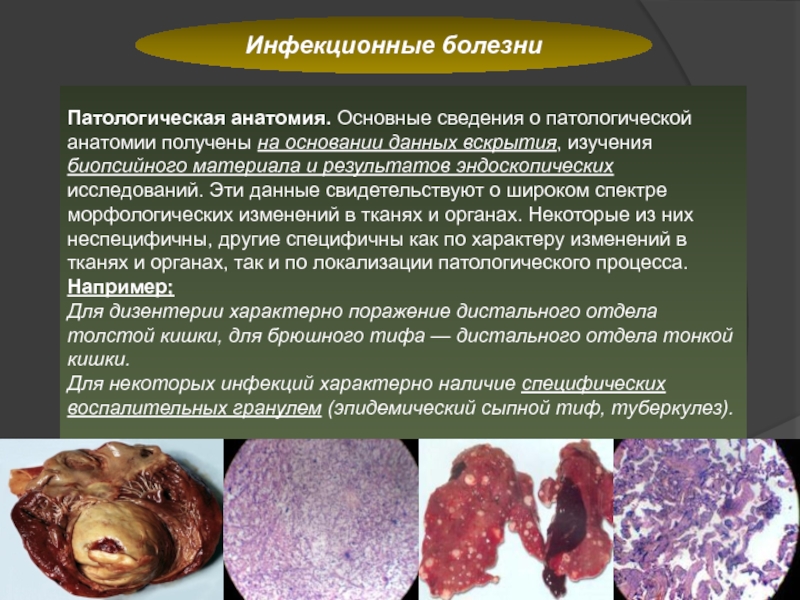

- 41. Инфекционные болезниПатологическая анатомия. Основные сведения о патологической

- 42. Инфекционные болезниКлиническая картина. Большинству инфекционных болезней свойственна

- 43. Инфекционные болезниКлиническая картина. Период основных проявлений (разгара)

- 44. Инфекционные болезниКлиническая картина. Период реконвалесценции начинается после

- 45. Инфекционные болезниКлиническая картина. Осложнения:Ранние – осложнения развивающиеся

- 46. В зависимости от особенностей течения выделяют различные

- 47. При некоторых инфекционных болезнях

- 48. К атипичным формам

- 49. Наиболее характерными проявлениями инфекционной болезни

- 50. Для большой группы инфекционных болезней

- 51. Основным клиническим признаком ОРВИ является

- 52. Диспептические растройства (боли в

- 53. Специфическое поражение почек выявляется при лептоспирозе, геморрагической

- 54. Специфические поражения периферической нервной системы:- невриты;- радикулиты;- полиневриты; - полирадикалоневриты. Обычно

- 55. Диагноз. При постановке диагноза основываются на жалобах

- 56. Лечение. При инфекционных болезнях лечение должно быть

- 57. Этиотропную терапию следует начинать в максимально ранние

- 58. Важным направлением лечения является иммунотерапия, которая подразделяется

- 59. Неспецифическая иммунотерапия включает использование неспецифических препаратов иммуноглобулина

- 60. Большое значение имеет детоксикация, которую проводят путем

- 61. Прогноз. При подавляющем большинстве инфекционных болезней прогноз

- 62. Профила́ктика (др.-греч. prophylaktikos — предохранительный) — комплекс мероприятий, направленных

- 63. Все препараты, применяемые для иммунопрофилактики, делят на

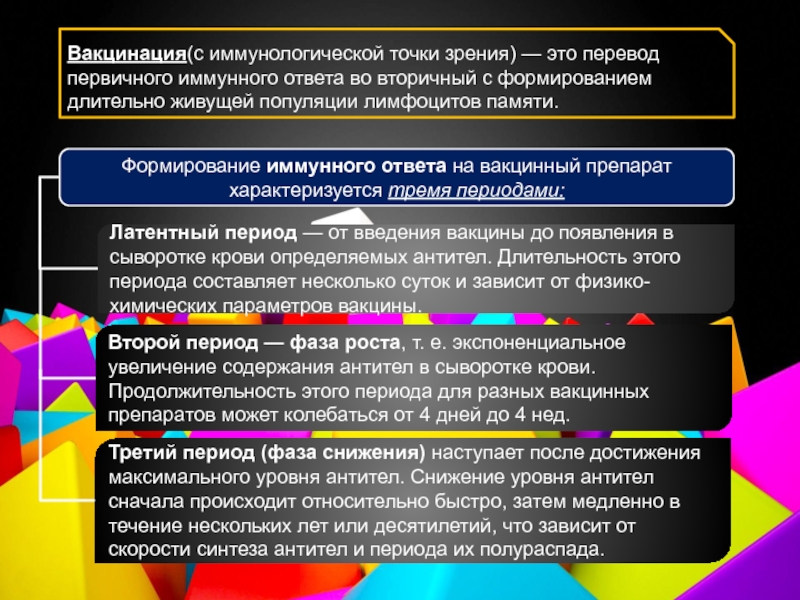

- 64. Вакцинация(с иммунологической точки зрения) — это перевод

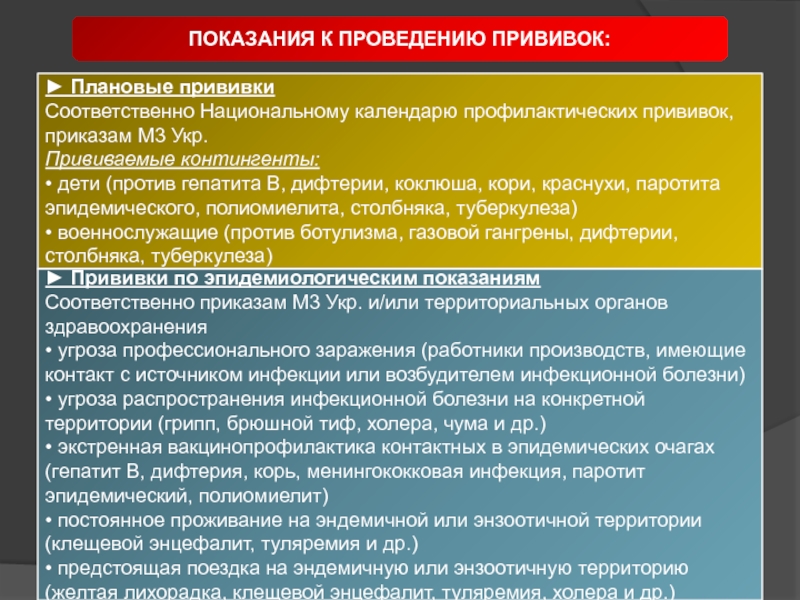

- 65. ПОКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ПРИВИВОК:► Плановые прививкиСоответственно Национальному

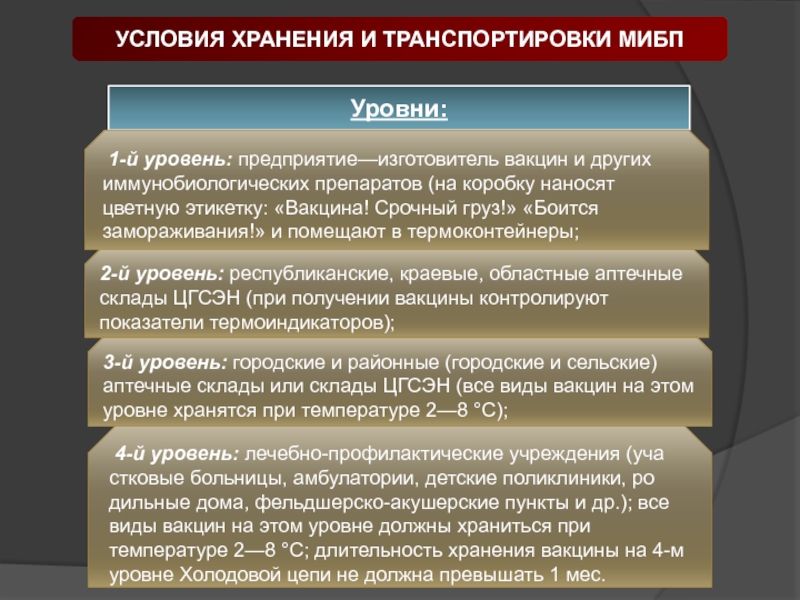

- 66. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ МИБПХолодовая цепь -

- 67. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ МИБПУровни: 1-й уровень:

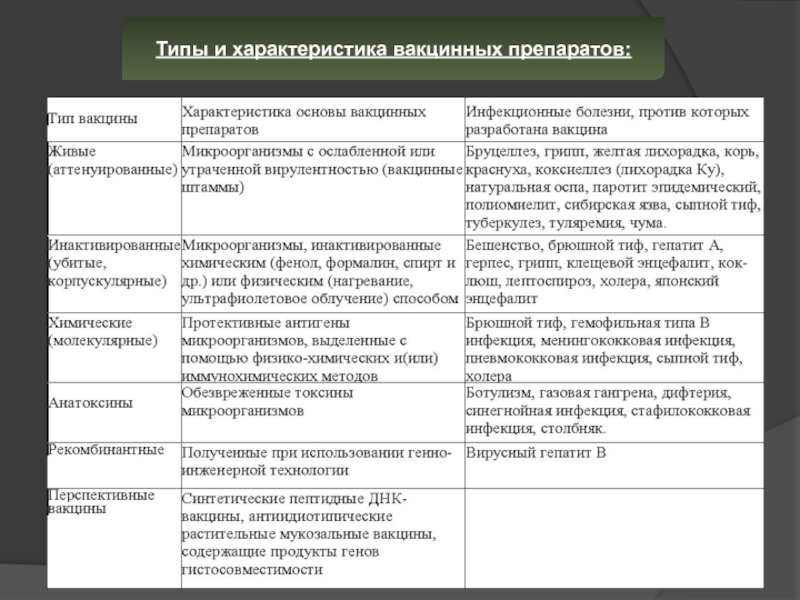

- 68. Типы и характеристика вакцинных препаратов:

- 69. Критерии качества вакцин:Критерии эффективности вакцинации:Иммуногенность 1.протективность (защита против

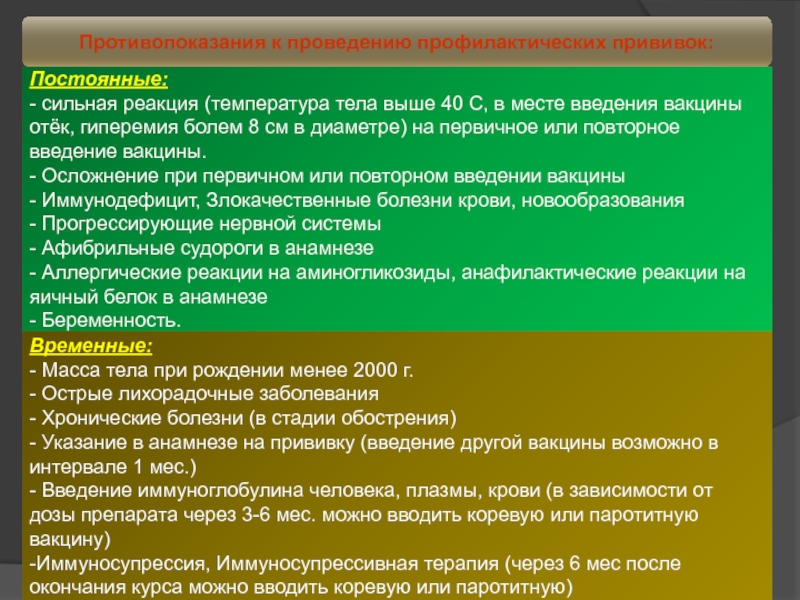

- 70. Противопоказания к проведению профилактических прививок: Постоянные: -

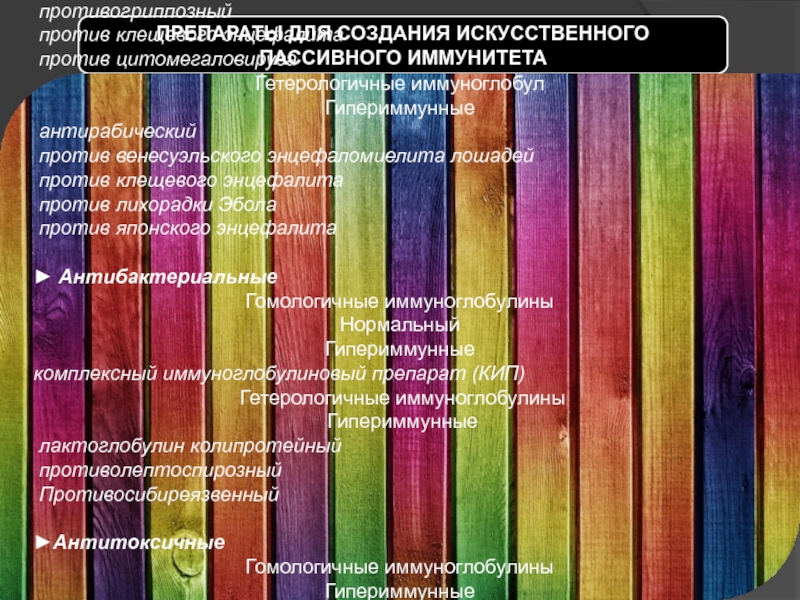

- 71. ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ПАССИВНОГО ИММУНИТЕТА► АнтивирусныеГомологичные

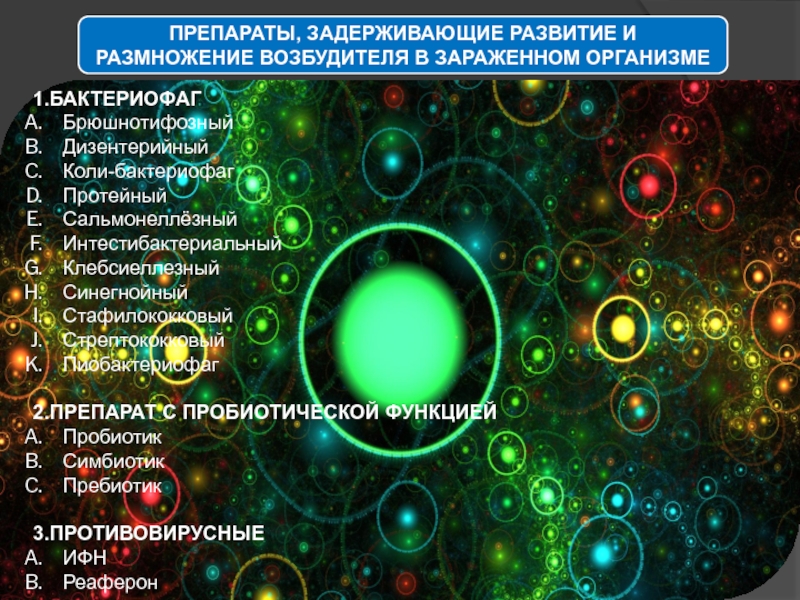

- 72. ПРЕПАРАТЫ, ЗАДЕРЖИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ И РАЗМНОЖЕНИЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ В ЗАРАЖЕННОМ ОРГАНИЗМЕ1.БАКТЕРИОФАГБрюшнотифозныйДизентерийныйКоли-бактериофагПротейныйСальмонеллёзныйИнтестибактериальныйКлебсиеллезныйСинегнойныйСтафилококковыйСтрептококковыйПиобактериофаг2.ПРЕПАРАТ С ПРОБИОТИЧЕСКОЙ ФУНКЦИЕЙПробиотикСимбиотикПребиотик3.ПРОТИВОВИРУСНЫЕИФНРеаферон

- 73. Реакции возникающие в ответ на введение вакцины:Местные

- 74. Поствакцинальные осложнения и их характеристика:

- 75. Спасибо за внимание!

- 76. Скачать презентанцию

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1«Понятие про инфекционный процесс и инфекционное заболевание. Принципы диагностики. Профилактика

и иммунопрофилактика (специфичная, неспецифичная), принципы применения.»

профессор Соцкая Яна Анатольевна.Слайд 2По выражению И. И. Мечникова, «… инфекция есть борьба между

двумя организмами».

Отечественный вирусолог В. Д. Соловьёв рассматривал инфекционный процесс

как «особого рода экологический взрыв с резким усилением межвидовой борьбы между организмом-хозяином и внедрившимися в него патогенными бактериями».Известные инфекционисты А. Ф. Билибин и Г. П. Руднев (1962) определяли его как сложный комплекс «физиологических защищенных и патологических реакций, возникающих в определённых условиях внешней среды в ответ на воздействие патогенных микробов».

Слайд 3Современное научное определение инфекционного процесса дано В. И. Покровским: «Инфекционный

процесс – это комплекс взаимных приспособительных реакций в ответ на

внедрение и размножение патогенного микроорганизма в макроорганизме, направленных на восстановление нарушенного гомеостаза и биологического равновесия с окружающей средой».Таким образом, участники инфекционного процесса – микроорганизм-возбудитель заболевания, организм хозяина (человека или животного) и определённые, в том числе социальные, условия внешней среды.

Слайд 4Инфекция (инфекционный процесс) – взаимодействие возудителя заболевания с организмом человека

или животного, проявляющиеся болезнью либо носительством

Слайд 5Основное и наиболее важное проявление инфекционного процесса – инфекционная болезнь

– клинически проявляющиеся нарушения нормальной жизнедеятельности человека вследствие морфологических и

функциональных повреждений, вызванных проникновением и размножением в организме возбудителя заболеванияСлайд 6Резервуар инфекции – совокупность биотических и абиотических объектов, являющихся средой

естественной жизнедеятельности паразитического вида и обеспечивающих существование его в природе

Слайд 7Классификация инфекционных болезней:

- кишечные инфекции

- инфекции дыхательных путей

- кровяные инфекции

-

инфекции наружных покровов

Слайд 8В зависимости от типа резервуара микроорганизмов, вызываемые ими инфекционные болезни

делят на антропонозы(резервуар – человеческая популяция), зоонозы(популяции определённых видов животных),

сапронозы(внешняя среда)Слайд 20Инфекционный процесс — это комплекс взаимных приспособительных реакций в ответ

на внедрение и размножение патогенного микроорганизма в макроорганизме, направленных на

восстановление нарушенного гомеостаза и биологического равновесия с окружающей средой (В. И. Покровский).В инфекционном процессе имеются три участника:

микроорганизм

макроорганизм

окружающая среда

Слайд 21Инфекционный процесс имеет широкий диапазон проявлений – от бессимптомного носительства

до тяжелых форм инфекционной болезни. У человека лишь 1/30000 представителей

микробного мира способны вызвать инфекционный процессСлайд 22Роль микроорганизма, заключается в: способности микроорганизмов (вирусов, хламидий, микоплазм, риккетсий,

бактерий, грибов) вызывать инфекционный процесс обусловлена двумя основными характеристиками:

Патогенность —

видовое свойство микроорганизма, которое характеризует его способность проникать в организм человека или животного, использовать его как среду своей жизнедеятельности и размножения, вызывать патологические изменения в органах и тканях с нарушением их физиологических функций. Вирулентность — это свойство конкретного штамма патогенного микроорганизма, характеризующее степень (меру) его патогенности.

Слайд 23По степени патогенности микроорганизмы подразделяют на 3 группы:

Это

деление относительное, так как не учитывает особенностей макроорганизма и условий

окружающей среды.Например, некоторые сапрофиты (легионеллы, сарцины, лактобактерии) при определенных условиях (иммунодефицит, нарушение барьерных защитных механизмов) могут вызывать инфекцию.

- патогенные.

- условно-патогенные;

- сапрофиты;

Слайд 24

В то же время даже высокопатогенные

микроорганизмы (возбудитель чумы, брюшного тифа и др.), попадая в иммунный

организм, не вызывают инфекционного процесса.Условно – патогенные микроорганизмы, обитающие на коже, слизистых оболочках способны вызывать инфекционный процесс лишь при снижении резистентности макроорганизма.

К патогенным микроорганизмам относятся те которые как правило вызывают инфекционный процесс.

Слайд 25Инфекционный процесс

Патогенность обусловлена определёнными свойствами микроорганизма:

1.Инвазивностью -способность преодолевать защитные барьеры

— кожу, слизистые оболочки в результате активного продвижения (например, с

помощью жгутиков)2.Наличие ферментов, повреждающих клеточные мембраны (гиалуронидазы, нейроминидазы, стрептокиназы, фибринолизина и др.)

3.Способность микроорганизма к адгезии - фиксации на поверхности клеточных мембран.

Важная роль в этом процессе принадлежит молекулярным выростам (пилям) при помощи которых патогенные микроорганизмы фиксируются на поверхности мембраны, а затем поглощаются клеткой посредством эндоцитоза, попадая во внутреннюю среду организма.

4. К факторам патогенности относится капсула подавляющая фагоцитарную активность нейтрофилов.

5. Способность многих микроорганизмов к внутриклеточному паразитированию.

Слайд 26

6.Образованием микроорганизмом токсических субстанций:

Экзотоксины – это токсины образующиеся и выделяющиеся

микроорганизмами в процессе жизнедеятельности, обычно имеют белковую природу и оказывают

специфическое действие. Эта специфичность определяет патофизиологию и патоморфологию инфекционного процесса, а при развитии болезни её клиническую картину.Слайд 27Эндотоксины - это липополисахариды клеточной мембраны, свойственные грамотрицательным микроорганизмам (сальмонеллы,

шигеллы, менингококк и др.), которые высвобождаются при разрушении микробной клетки,

взаимодействуют со специфическими рецепторами мембраны клеток макроорганизма и оказывают разностороннее и малоспецифическое токсическое действие на макроорганизм.Они запускают биохимические каскады защитных реакций организма которые приводят к активации фагоцитоза , системы комплемента, Т- и В- клеточного иммунитета, синтеза интерферонов. В высоких дозах они подавляют защитные реакции и являются мощными повреждающими факторами.

Слайд 28Вирулентные свойства микроорганизмов варьируют в широких пределах, что обусловлено генотипическими

особенностями отдельных штаммов. Например: определенные генотипы энтеровирусов имеют тропизм к

нервной ткани и вызывают эпидемические вспышки энтеровирусных менингитов.Инфекционный процесс

Существенное значение для формирования инфекционного процесса и степени выраженности клинических проявлений имеют:

1.Минимальная инфицирующая доза (т. е. минимальное количество микробных тел, спор которые способны вызвать инфекционный процесс) колеблется от нескольких десятков «микробных тел до сотен миллионов.

2.Путь проникновения (некоторые возбудители способны проникать в организм человека только одним путем, например: вирус гриппа — только через дыхательные пути, другие могут проникать в организм различными путыми, например :возбудитель чумы способен проникать трансмиссивным путем непосредственно в кожу, при контактном — в регионарные лимфатические узлы через микротравмы, при воздушно-капельном — в дыхательные пути, что обуславливает более тяжёлое течение.

Слайд 29Роль макроорганизма. Если микроорганизм в основном определяет специфичность инфекционного процесса,

то форма его проявления, длительность, тяжесть и исход во многом

зависят от состояния защитных механизмов макроорганизма. Восприимчивость макроорганизма определяется фено- и генотипическими особенностями, изменениями реактивности, обусловленными действием факторов окружающей среды.Слайд 30

К защитным механизмам относят наружные: кожа , слизистые оболочки глаз,

дыхательных путей, ЖКТ, половых органов; и внутренние (гистиоцитарные) барьеры, клеточные

и гуморальные (неспецифические и специфические) механизмы.К защитным механизмам следует отнести и ферментные системы, метаболизирующие токсичные субстанции микроорганизмов, а также процесс выделения токсинов и микроорганизмов через мочевыделительную систему и ЖКТ.

Важное значение имеют повреждение барьеров, неполноценное питание, физическое воздействие (чрезмерная инсоляция, ионизирующие излучение, высокие и низкие температуры), экзогенные и эндогенные интоксикации, ятрогенные воздействия

Слайд 31Формы инфекционного процесса.

В зависимости от свойств возбудителя, условий заражения,

иммунологических особенностей макроорганизма формируются различные формы инфекционного процесса, который может

протекать в виде:- носительства;

- латентной инфекции;

- инфекционной болезни.

Слайд 32При носительстве возбудитель размножается, циркулирует в организме, происходит формирование иммунитета

и очищение организма от возбудителя, но отсутствуют субъективные и клинически

выявляемые симптомы болезни (нарушение самочувствия, лихорадка, интоксикация, признаки органной патологии). Такое течение инфекционного процесса характерно для некоторых вирусных и бактериальных инфекций: вирусного гепатита А, полиомиелита, менингококковой инфекции и др.Слайд 33При латентной инфекции инфекционный процесс также длительно не проявляется клинически,

но возбудитель сохраняется в организме, иммунитет не формируется и на

определенном этапе при достаточно длительном сроке наблюдения возможно появление клинических признаков болезни. Такое течение инфекционного процесса наблюдается при туберкулезе, сифилисе, герпетической инфекции, цитомегаловирусной инфекции и др.Слайд 34

Перенесенная в той или иной форме инфекция не всегда гарантирует

от повторного заражения, особенно при генетической предрасположенности, обусловленной дефектами в

системе специфических и неспецифических защитных механизмов, или кратковременности иммунитета. В этих случаях при повторном заражении тем же возбудителем инфекция обычно протекает в форме клинически выраженной инфекционной болезни - называется реинфекцией.Слайд 35

Микст инфекция – одновременное возникновение двух инфекционных процессов.

Инфекционный процесс, вызванный

активацией нормальной флоры, населяющей кожу и слизистые оболочки, обозначают как

аутоинфекцию.На фоне инфекции, вызванной одним возбудителем, возможны также заражение и развитие инфекционного процесса, вызванного другим видом возбудителя; в таких случаях говорят о суперинфекции.

Слайд 36Инфекционные болезни — группа болезней, которые вызываются специфическими возбудителями, характеризуются

заразительностью, циклическим течением и формированием постинфекционного иммунитета.

Этиология:

Возбудителями инфекционных болезней являются

бактерии, риккетсии, хламидии, микоплазмы, грибы, вирусы, прионы.Слайд 37

Болезни, вызываемые простейшими, гельминтами, насекомыми и клещами, относятся к инвазионным

и паразитарным. Однако в связи с общностью механизмов заражения, патогенеза,

принципов диагностики, лечения и профилактики болезней они изучаются в курсе инфекционных болезней.Слайд 38Инфекционные болезни

Патогенез: инфекционной болезни отражает основные этапы развития инфекционного процесса:

1.внедрение и адаптацию возбудителя,

2.размножение возбудителя,

3.прорыв защитных барьеров и

генерализацию инфекции, 4.поражение органов и тканей, нарушение их функции, 5.появление неспецифических защитных реакций (лихорадка, воспаление), 6.сенсибилизацию организма компонентами микробной клетки, 7.формирование специфического иммунитета,

8.очищение организма от возбудителя,

9.репарацию поврежденных органов и тканей и восстановление их функций.

NB! Однако не при всех инфекционных болезнях выявляются все этапы и звенья патогенеза.

Слайд 39 Значение этапов патогенеза в той или иной нозологической форме различно.

Например, при столбняке, ботулизме возбудитель не проникает через местные защитные

барьеры и клинически проявления болезни обусловлены действием всасывающихся токсинов. Различна роль и аллергического компонента. Формирующийся иммунитет может быть длительным и прочным, либо кратковременным. В ряде случаев иммунитет бывает неполноценным, что может проявляться рецидивами, затяжным и хроническим течением инфекционного процесса. При некоторых болезнях иммунитет не формируется. При некоторых инфекционных болезнях развивается иммунопатология, приводящая к хроническому течению процесса. В развитии хронической болезни важная роль принадлежит изменению свойств возбудителя в процессе болезни, в часности его L - трансформированияСлайд 40Циркуляция возбудителя и его токсинов, нарушение функционального состояния органов, повреждение

тканей, накопление продуктов метаболизма, клеточного и тканевого распада приводят к

развитию важнейшего клинического проявления инфекционной болезни – ИНТОКСИКАЦИОННО – ЛИХОРАДОЧНОГО синдрома, который характеризуется повышением температуры тела, слабостью (миастенией), токсическим поражением центральной и вегетативной нервной системы, сердечно – сосудистой системы, перестройкой метаболизма.Востановительно – репаративные процессы после перенесенной инфекционной болезни не всегда достаточно полноценны, поэтому часто развиваются постинфекционные хронические болезни и патологические состояния.

Слайд 41Инфекционные болезни

Патологическая анатомия. Основные сведения о патологической анатомии получены на

основании данных вскрытия, изучения биопсийного материала и результатов эндоскопических исследований.

Эти данные свидетельствуют о широком спектре морфологических изменений в тканях и органах. Некоторые из них неспецифичны, другие специфичны как по характеру изменений в тканях и органах, так и по локализации патологического процесса.Например;

Для дизентерии характерно поражение дистального отдела толстой кишки, для брюшного тифа — дистального отдела тонкой кишки.

Для некоторых инфекций характерно наличие специфических воспалительных гранулем (эпидемический сыпной тиф, туберкулез).

Слайд 42Инфекционные болезни

Клиническая картина. Большинству инфекционных болезней свойственна цикличность развития. Различают

следующие периоды развития болезни:

Инкубационный период — промежуток времени от

момента заражения до появления первых клинических симптомов болезни. Продромальный, или начальный, период сопровождается общими проявлениями: недомоганием, часто ознобом, повышением температуры тела, головной болью, иногда тошнотой, незначительными мышечными и суставными болями, т. е. признаками болезни, не имеющими сколько-нибудь четких специфических проявлений. Обычно длиться 1-2 сут.

Слайд 43Инфекционные болезни

Клиническая картина.

Период основных проявлений (разгара) болезни характеризуется возникновением

наиболее существенных и специфических симптомов, морфологических и биохимических изменений. В

период основных проявлений может наступить смерть больного или болезнь переходит в следующий период.Период угасания симптомов болезни характеризуется постепенным исчезновением основных симптомов. Нормализация температуры может происходить постепенно (лизис) или очень быстро, в течении нескольких часов (кризис).

Слайд 44Инфекционные болезни

Клиническая картина.

Период реконвалесценции начинается после угасания клинических симптомов.

Клиническое выздоровление почти никогда не совпадает с полным морфологическим восстановлением

повреждений, нередко затягивающимся на более продолжительное время. Выздоровление может быть:полным – при этом все нарушенные функции восстанавливаются;

неполным – выздоровление, но наблюдаются остаточные явления.

Слайд 45Инфекционные болезни

Клиническая картина.

Осложнения:

Ранние – осложнения развивающиеся в период разгара.

Поздние

– осложнения развивающиеся в период угасания симптомов.

Осложнения:

Специфические – осложнения возникают

в результате действий возбудителя данной болезни и являются следствием либо необычайной выраженности типичных клинических и морфологических проявлений заболевания, либо атипичной локализацией тканевых повреждений.Неспецифические – осложнения которые могут возникать при любом заболевании, т.е. которые не зависят от характера возбудителя, либо от его специфической (атипичной) локализациии.

Слайд 46В зависимости от особенностей течения выделяют различные клинические формы инфекционных

болезней:

По продолжительности:

острое;

затяжное;

подострое;

хроническое течение болезни

По тяжести течения:

легкие;

среднетяжелые;

тяжелые;

очень тяжелые

Слайд 47

При некоторых инфекционных болезнях выделяют:

- гипертоксические;

- молниеносные (фульминантные)

формы болезни.

В зависимости от наличия и выраженности характерных

симптомов:- типичное течение;

- атипичное течение болезни (в клинической картине доминируют симптомы, не свойственные данному заболеванию).

Слайд 48

К атипичным формам относится абортивное течение

болезни (болезнь заканчивается до появления типичных синдромов: например, брюшной тиф

у вакцинированных) и стертое течение (общие клинические проявления болезни слабо выражены и кратковременны, а характерные симптомы отсутствуют). Например при стертом течении полиомиелита отмечаются лишь небольшая лихорадка и легкие катаральные явления, а признаки поражения нервной системы отсутствуют.Слайд 49 Наиболее характерными проявлениями инфекционной болезни служат лихорадка и

интоксикация. Наличие лихорадки типично для подавляющего большинства болезней. Она может

отсутствовать при легком, стертом и абортивном течении болезни. Многим инфекционным болезням свойственны определенные типы лихорадки:бруцеллезу – ремиттирующая, многим спирохетозам – возвратного типа.

Интоксикация проявляется слабостью, снижением работоспособности, анорексией, нарушениями сна, головной болью, рвотой, бредом, нарушениями сознания, менингеальным синдромом, болями в мышцах, суставах, тахикардией, артериальной гипотензией.

Слайд 50 Для большой группы инфекционных болезней характерно наличие сыпи

(экзантемы), причем сроки ее проявления, локализация, морфология, метаморфоз служат типичными

признаками соответствующей болезни. Реже наблюдаются высыпания на слизистых оболочках (энантемы) глаз, зева, глотки, половых органов. При ряде трансмисивных инфекций отмечаются воспалительные изменения в месте внедрения возбудителя в кожу – первичный аффект.К числу симптомов относится поражение лимфатических узлов (лимфаденит) или генерализованное увеличение трех и более групп лимфатических узлов (полиаденит, полиаденопатия). Поражение суставов в виде моно-, поли-, и периартрита (при бруцеллезе, менингококковой инфекции и некоторым другим)

Слайд 51 Основным клиническим признаком ОРВИ является катарально – респираторный

синдром, который характеризуется кашлем, чиханьем, насморком, болями и першением в

горле. Реже наблюдаются специфические пневмонии (при орнитозе, легионеллезе, Ку – лихорадке, микоплазмозе).Изменения сердечно – сосудистой системы в основном отражают степень выраженности интоксикации и тяжесть течения болезни, однако при некоторых болезнях поражение сердца (дифтерия) или сосудов (при геморрагических лихорадках, эпидемическом сыпном тифе, менингококковой инфекции) служат характерными проявлениями болезни

Слайд 52

Диспептические растройства (боли в животе, понос, рвота,

снижение аппетита) наиболее типичный симптом острых кишечных (диарейных) инфекций, причем

при разных кишечных инфекциях их проявления существенно различаются. Так, для гастроинтестинальной формы сальмонеллеза характерны боли в эпигастрии , частая рвота; при дизентерии боли локализуются в левой подвздошной области, характерен скудный слизисто – кровянистый стул. Одно из важных проявлений при котором наблюдается циркуляция возбудителя в крови служит гепатолиенальный синдром – сочетанное увеличение печени и селезенки (брюшной тиф, эпидемический сыпной тиф, вирусные гепатиты, бруцеллез и др.).Слайд 53 Специфическое поражение почек выявляется при лептоспирозе, геморрагической лихорадке с почечным

синдромом; половых органов – при бруцеллезе, эпидемическом паротите.

Важное

место в клинике инфекционных болезней занимает поражение ЦНС неспецифического (интоксикационного), специфического (токсического при столбняке, ботулизме) и воспалительного (менингит, менингоэнцефалит, энцефалитах) характера. При этом наблюдаются нарушение сознания, судорожный и менингеальный синдромы, очаговые симптомы поражения нервной системы.Слайд 54 Специфические поражения периферической нервной системы:

- невриты;

- радикулиты;

- полиневриты;

- полирадикалоневриты.

Обычно отмечаются при вирусных

инфекциях, но могут иметь и токсическое происхождение (при дифтерии).

При обследовании

инфекционных больных обнаруживают существенные сдвиги в картине крови, показателях обменных процессов, белкового, липидного, углеводного состава плазмы, обмена биологически активных веществ, которые отражают различные стороны патогенеза инфекционной болезни и их клинические проявления.Слайд 55Диагноз. При постановке диагноза основываются на жалобах больного, анамнезе болезни,

эпидемиологическом анамнезе, результатах осмотра, данных лабораторных и инструментальных исследований. Исходя

из этого:При первичном осмотре ставят предварительный диагноз.

После получения результатов лабораторного обследования больного и на основании эпидемиологических данных устанавливают заключительный диагноз.

NB! В диагнозе указывают нозологическую форму, метод подтверждения диагноза, тяжесть и особенности течения болезни, период болезни, наличие осложнений и сопутствующих заболеваний. Например: «Брюшной тиф (гемокультура), тяжелое течение болезни, период разгара; осложнение — кишечное кровотечение; сопутствующее заболевание — сахарный диабет».

Максимально точно сформулированный и подробный диагноз определяет терапевтическую тактику.

В ряде случаев, когда клинических данных недостаточно, а лабораторные исследования не позволяют установить этиологию болезни, допускается постановка синдромного диагноза (например, пищевой токсикоинфекции, ОРВИ).

Слайд 56Лечение. При инфекционных болезнях лечение должно быть комплексным и определяться

диагнозом, т. е. принимают во внимание этиологию, тяжесть и другие

особенности течения болезни, наличие осложнений и сопутствующих заболеваний, возраст и иммунологические особенности организма больного.Основу лечения составляет этиотропная терапия: применение антибиотиков и химиопрепаратов, к терапевтическим концентрациям которых чувствительны возбудители соответствующих инфекций. Чувствительность возбудителя к определенному лекарственному препарату является видовым свойством, поэтому назначают препараты, исходя из вида возбудителя. В связи с частой лекарственной устойчивостью ряда возбудителей, например стафилококка, необходимо стремиться выделить культуру возбудителя, определить его антибиотикограмму и при отсутствии клинического эффекта от проводимой терапии осуществить ее коррекцию.

Слайд 57 Этиотропную терапию следует начинать в максимально ранние сроки и проводить

с учетом локализации возбудителя в организме больного, особенностей патогенеза болезни,

возраста больного, механизма действия и фармакокинетики препарата. На основании этих параметров определяют суточную дозу, интервалы между введением разовых доз, путь введения и продолжительность курса лечения.Только в отдельных случаях тяжелого течения болезни в стационаре целесообразно применение этиотропных препаратов до уточнения диагноза.

Слайд 58

Важным направлением лечения является иммунотерапия, которая подразделяется на специфическую и

неспецифическую.

В качестве специфических иммунных препаратов используют антитоксические сыворотки (противостолбнячная, противоботулиническая,

противодифтерийная и др.) и иммуноглобулины, а также противомикробные сыворотки и иммуноглобулины (противогриппозный, противокоревой, антистафилококковый и др.). Применяют также плазму иммунизированных доноров (антистафилококковую, антисинегнойную и др.). Эти препараты содержат готовые антитела к токсинам и самому возбудителю, т.е. создают пассивный иммунитет.В терапевтических целях используют вакцинные препараты (анатоксины, корпускулярные убитые вакцинны).

В настоящее время применяют новое поколение высокоактивных фагов при ряде инфекционных болезней.

Слайд 59 Неспецифическая иммунотерапия включает использование неспецифических препаратов иммуноглобулина (нормальный человеческий иммуноглобулин,

полиоглобулин), а также препаратов, оказывающих воздействие на иммунную систему организма

(иммуностимуляторы, иммуномодуляторы, иммуносупрессоры): например, иммунофан, полиоксидоний, Т – и В – активин, левамизол, нуклеинат натрия, пентоксил, метилурацил, кортикостероиды и др.При тяжелых формах болезни применяют патогенетическую синдромальную терапию, включая методы интенсивной терапии и реанимации.

Слайд 60 Большое значение имеет детоксикация, которую проводят путем введения коллоидных и

кристалоидных растворов с одновременным форсированием диуреза салуретиками. В тяжелых случаях

применяют методы экстракорпоральной детоксикации: плазмаферез, цитоферез, гемосорбцию, гемодиализ. При наличии синдрома обезвоживания проводят регидратационную терапию.Большое значение имеет рациональное полноценное питание обогащенное витаминами. Соблюдение необходимого режима, уход за кожей и слизистыми оболочками, контроль за физиологическими оправлениями также имеют важное значение для исхода болезни. По индивидуальным показаниям применяют методы физио- и бальнеотерапии, а для устранения остаточных явлений - санаторно-курортное лечение

Слайд 61Прогноз.

При подавляющем большинстве инфекционных болезней прогноз благоприятный.

Однако при

несвоевременной диагностике, неправильной терапевтической тактике, молниеносном течении возможны неблагоприятные исходы:

смертельный исход; выздоровление с остаточными явлениями и неблагоприятными отдаленными последствиями.Слайд 62Профила́ктика (др.-греч. prophylaktikos — предохранительный) — комплекс мероприятий, направленных на обеспечение высокого

уровня здоровья людей, их творческого долголетия, устранение причин заболеваний, в

т.ч. улучшение условий труда, быта и отдыха населения, охраны окружающей среды.Неспецифическая

Специфическая (иммунопрофилактика)

Иммунопрофилактика инфекционных болезней — важная составная часть охраны здоровья и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а в отдельных случаях единственное эффективное мероприятие для предупреждения, снижения и ликвидации инфекционных болезней.

Слайд 63Все препараты, применяемые для иммунопрофилактики, делят на три группы:

• создающие

активный иммунитет (вакцины и анатоксины);

• обеспечивающие пассивную защиту (сыворотки

крови и иммуноглобулины);• задерживающие развитие и размножение возбудителя в зараженном организме (бактериофаги, препараты с пробиотической функцией, антибактериальные и противовирусные препараты).

Слайд 64Вакцинация(с иммунологической точки зрения) — это перевод первичного иммунного ответа

во вторичный с формированием длительно живущей популяции лимфоцитов памяти.

Формирование

иммунного ответа на вакцинный препарат характеризуется тремя периодами: Латентный период — от введения вакцины до появления в сыворотке крови определяемых антител. Длительность этого периода составляет несколько суток и зависит от физико-химических параметров вакцины.

Второй период — фаза роста, т. е. экспоненциальное увеличение содержания антител в сыворотке крови. Продолжительность этого периода для разных вакцинных препаратов может колебаться от 4 дней до 4 нед.

Третий период (фаза снижения) наступает после достижения максимального уровня антител. Снижение уровня антител сначала происходит относительно быстро, затем медленно в течение нескольких лет или десятилетий, что зависит от скорости синтеза антител и периода их полураспада.

Слайд 65ПОКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ПРИВИВОК:

► Плановые прививки

Соответственно Национальному календарю профилактических прививок,

приказам М3 Укр.

Прививаемые контингенты:

• дети (против гепатита В, дифтерии, коклюша,

кори, краснухи, паротита эпидемического, полиомиелита, столбняка, туберкулеза)• военнослужащие (против ботулизма, газовой гангрены, дифтерии, столбняка, туберкулеза)

► Прививки по эпидемиологическим показаниям

Соответственно приказам М3 Укр. и/или территориальных органов здравоохранения

• угроза профессионального заражения (работники производств, имеющие контакт с источником инфекции или возбудителем инфекционной болезни)

• угроза распространения инфекционной болезни на конкретной территории (грипп, брюшной тиф, холера, чума и др.)

• экстренная вакцинопрофилактика контактных в эпидемических очагах (гепатит В, дифтерия, корь, менингококковая инфекция, паротит эпидемический, полиомиелит)

• постоянное проживание на эндемичной или энзоотичной территории (клещевой энцефалит, туляремия и др.)

• предстоящая поездка на эндемичную или энзоотичную территорию (желтая лихорадка, клещевой энцефалит, туляремия, холера и др.)

Слайд 66УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ МИБП

Холодовая цепь - бесперебойно функционирующая система,

обеспечивающая оптимальный температурный режим хранения и транспортирования вакцин и других

иммунобиологических препаратов на всех этапах их следования от предприятия-изготовителя до вакцинируемого контингента.Компоненты:

- специально обученный персонал, обеспечивающий обслуживание холодильного оборудования, правильное хранение вакцин и снабжение ими нижестоящих структурных подразделений;

- холодильное оборудование, обеспечивающее хранение и транспортировку вакцин в оптимальных температурных условиях;

- механизм контроля за соблюдением требуемого температурного режима на всех этапах «Холодовой цепи».

Слайд 67УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ МИБП

Уровни:

1-й уровень: предприятие—изготовитель вакцин и

других иммунобиологических препаратов (на коробку наносят цветную этикетку: «Вакцина! Срочный

груз!» «Боится замораживания!» и помещают в термоконтейнеры;2-й уровень: республиканские, краевые, областные аптечные склады ЦГСЭН (при получении вакцины контролируют показатели термоиндикаторов);

3-й уровень: городские и районные (городские и сельские) аптечные склады или склады ЦГСЭН (все виды вакцин на этом уровне хранятся при температуре 2—8 °С);

4-й уровень: лечебно-профилактические учреждения (участковые больницы, амбулатории, детские поликлиники, родильные дома, фельдшерско-акушерские пункты и др.); все виды вакцин на этом уровне должны храниться при температуре 2—8 °С; длительность хранения вакцины на 4-м уровне Холодовой цепи не должна превышать 1 мес.

Слайд 69Критерии качества вакцин:

Критерии эффективности вакцинации:

Иммуногенность

1.протективность (защита против заболевания, вызванного возбудителем)

2.индукция

нейтрализующих антител

3.индукция протективных В-лимфоцитов

4.индукция Т- и В-лимфоцитов памяти и их

длительное сохранение- Документированная привитость населения (охват прививками)

- Безопасность (вакцина не должна быть причиной заболевания или смерти)

- Реактогенность (частота и интенсивность поствакцинальных реакций)

- Стабильность (сохранение физико-химических свойств в течение срока годности)

- Стерильность

- Иммунологическая эффективность (способность вызывать формирование искусственного иммунитета у привитого)

- Экономическая эффективность

1.предотвращенный экономический ущерб

2.относительно низкая цена вакцины

3.предотвращенные случаи заболевания

4.предотвращенные случаи смерти

- Эпидемиологическая (полевая) эффективность (различия в заболеваемости в группе привитых и непривитых)

Слайд 70Противопоказания к проведению профилактических прививок:

Постоянные:

- сильная реакция (температура

тела выше 40 С, в месте введения вакцины отёк, гиперемия

болем 8 см в диаметре) на первичное или повторное введение вакцины.- Осложнение при первичном или повторном введении вакцины

- Иммунодефицит, Злокачественные болезни крови, новообразования

- Прогрессирующие нервной системы

- Афибрильные судороги в анамнезе

- Аллергические реакции на аминогликозиды, анафилактические реакции на яичный белок в анамнезе

- Беременность.

Временные:

- Масса тела при рождении менее 2000 г.

- Острые лихорадочные заболевания

- Хронические болезни (в стадии обострения)

- Указание в анамнезе на прививку (введение другой вакцины возможно в интервале 1 мес.)

- Введение иммуноглобулина человека, плазмы, крови (в зависимости от дозы препарата через 3-6 мес. можно вводить коревую или паротитную вакцину)

-Иммуносупрессия, Иммуносупрессивная терапия (через 6 мес после окончания курса можно вводить коревую или паротитную)

Слайд 71ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ПАССИВНОГО ИММУНИТЕТА

► Антивирусные

Гомологичные иммуноглобулины

Нормальный

Гипериммунные

антирабический

антиротавирусный

против гепатита В

противогриппозный

против клещевого энцефалита

против цитомегаловируса

Гетерологичные иммуноглобул

Гипериммунные

антирабическийпротив венесуэльского энцефаломиелита лошадей

против клещевого энцефалита

против лихорадки Эбола

против японского энцефалита

► Антибактериальные

Гомологичные иммуноглобулины

Нормальный

Гипериммунные

комплексный иммуноглобулиновый препарат (КИП)

Гетерологичные иммуноглобулины

Гипериммунные

лактоглобулин колипротейный

противолептоспирозный

Противосибиреязвенный

►Антитоксичные

Гомологичные иммуноглобулины

Гипериммунные

антистафилококковый

противоботулинический

противококлюшный

противостолбнячный

Гетерологичные сыворотки

Гипериммунные

противоботулиническая

противогангренозная

противодифтерийная

противостолбнячная

Слайд 72ПРЕПАРАТЫ, ЗАДЕРЖИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ И РАЗМНОЖЕНИЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ В ЗАРАЖЕННОМ ОРГАНИЗМЕ

1.БАКТЕРИОФАГ

Брюшнотифозный

Дизентерийный

Коли-бактериофаг

Протейный

Сальмонеллёзный

Интестибактериальный

Клебсиеллезный

Синегнойный

Стафилококковый

Стрептококковый

Пиобактериофаг

2.ПРЕПАРАТ С

ПРОБИОТИЧЕСКОЙ ФУНКЦИЕЙ

Пробиотик

Симбиотик

Пребиотик

3.ПРОТИВОВИРУСНЫЕ

ИФН

Реаферон

Слайд 73Реакции возникающие в ответ на введение вакцины:

Местные реакции возникают через

1—2 сут, удерживаются от 2 до 8 сут. При введении

адсорбированных анатоксинов уплотнение на месте инъекции может сохраняться 15—30 сут, т. е. проявление местных реакций и их длительность определяются типом вакцины и ее композиционным составом.Общие реакции при температуре тела: до 37,5 °С — слабые, при 37,6— 38,5 °С — средние, свыше 38,5 °С — сильные. Помимо температурной реакции, могут наблюдаться общие проявления: недомогание, обмороки, тошнота, рвота, конъюнктивит, катаральные изменения в носоглотке. Эти реакции появляются через 10—12 ч и сохраняются в течение 1,5—2 сут.