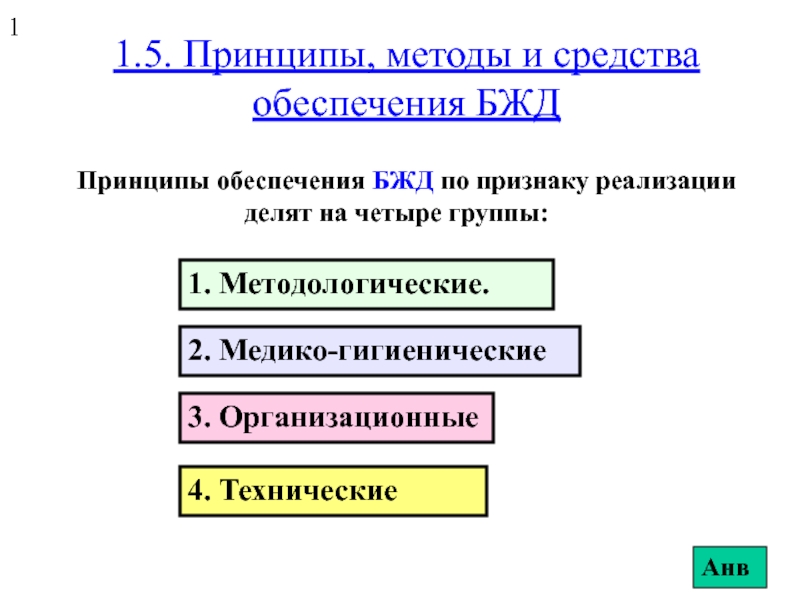

Разделы презентаций

- Разное

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Геометрия

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

Презентация по дисциплине “Охрана окружающей среды” на тему “Анализ

Содержание

- 1. Презентация по дисциплине “Охрана окружающей среды” на тему “Анализ

- 2. Архангельская областьАрхангельская область расположена на севере европейской

- 3. Водные ресурсы Архангельской областиАрхангельская область имеет густую

- 4. Лесные ресурсы Архангельской областиАрхангельская область по-настоящему богата

- 5. Кадастр водных и земельных участковПо состоянию на

- 6. Земельный фондЗемельный фонд Архангельской области (без Ненецкого

- 7. Особо охраняемые природные территории Архангельской областиОбщая площадь

- 8. Слайд 8

- 9. Особо охраняемые природные территории Архангельской областиВосемь ООПТ

- 10. Пинежский заповедникОснован 20 августа 1974 года для

- 11. Национальный парк “Кенозерский”Флора парка насчитывает 693 видов

- 12. Особо охраняемые территории регионального значенияОбщая площадь ООПТ

- 13. Проектируемые и предполагаемые к проектированию особо охраняемые

- 14. Проектируемые особо охраняемые природные территории Карта-схема проектируемых ООПТ Архангельской областиУсловные обозначения:

- 15. Красная книга РФПравовую основу формирования и ведения

- 16. Красная книга Архангельской области В Красную книгу

- 17. Красная книга Архангельской областиДата принятия Красной книги

- 18. Скопа (Pandion haliaetus)Царство: ЖивотныеТип/Отдел: ХордовыеКласс: ПтицыОтряд/Порядок: СоколообразныеСемейство:

- 19. Арника альпийская (Arnica alpina)Царство: РастенияТип/Отдел: ПокрытосеменныеКласс: ДвудольныеОтряд/Порядок:

- 20. Нельма (Stenodus leucichthys nelma)Царство: ЖивотныеТип/Отдел: ХордовыеКласс: Костные

- 21. Экологическая карта за 2017 годАрхангельская область область

- 22. Санитарно-эпидемиологическое состояние в регионеСостояние питьевой воды систем

- 23. Санитарно-эпидемиологическое состояние в регионеОсновными источниками загрязнения атмосферного

- 24. Санитарно-эпидемиологическое состояние в регионеПо результатам анализа лабораторных

- 25. Основные экологические проблемы регионаКачество питьевой воды: одной

- 26. Целлюлозно-бумажный комбинат Целлюлозно-бумажное производство — технологический процесс,

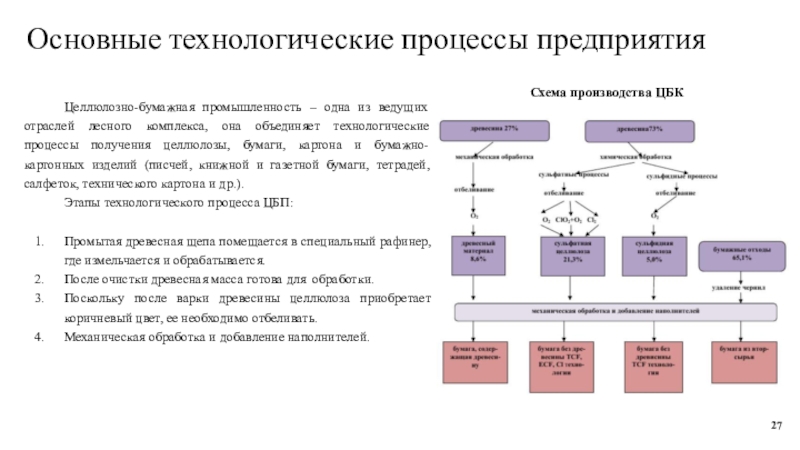

- 27. Основные технологические процессы предприятияСхема производства ЦБКЦеллюлозно-бумажная промышленность

- 28. Основные технологические процессы предприятияВ качестве сырья для

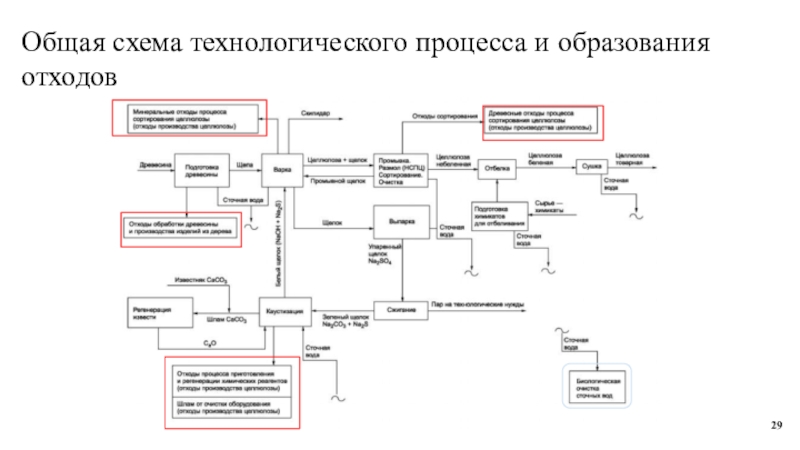

- 29. Общая схема технологического процесса и образования отходов

- 30. Применение новейших технологий в сфере целлюлозно-бумажной промышленностиСоздание

- 31. Применение новейших технологий в сфере целлюлозно-бумажной промышленностиТехнология

- 32. Применение новейших технологий в сфере целлюлозно-бумажной промышленностиПолучаемая

- 33. Применение новейших технологий в сфере целлюлозно-бумажной промышленностиВажным

- 34. Список источников Государственный доклад «О состоянии и

- 35. Спасибо за внимание!

- 36. Скачать презентанцию

Слайды и текст этой презентации

Слайд 2Архангельская область

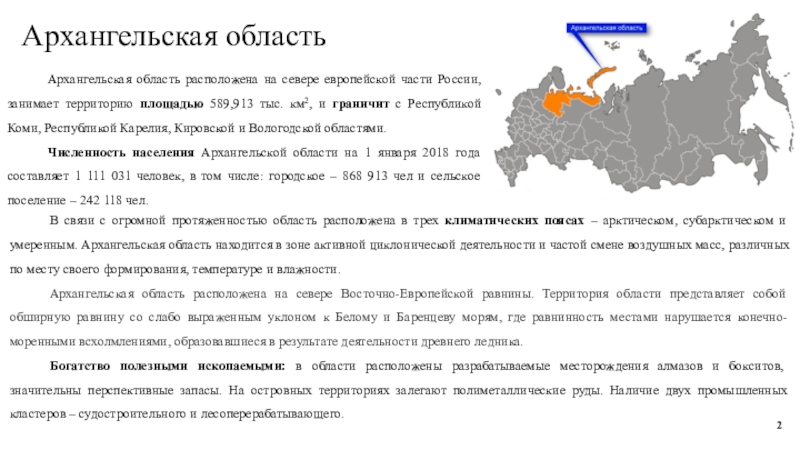

Архангельская область расположена на севере европейской части России, занимает

территорию площадью 589,913 тыс. км2, и граничит с Республикой Коми,

Республикой Карелия, Кировской и Вологодской областями.Численность населения Архангельской области на 1 января 2018 года составляет 1 111 031 человек, в том числе: городское – 868 913 чел и сельское поселение – 242 118 чел.

В связи с огромной протяженностью область расположена в трех климатических поясах – арктическом, субарктическом и умеренным. Архангельская область находится в зоне активной циклонической деятельности и частой смене воздушных масс, различных по месту своего формирования, температуре и влажности.

Архангельская область расположена на севере Восточно-Европейской равнины. Территория области представляет собой обширную равнину со слабо выраженным уклоном к Белому и Баренцеву морям, где равнинность местами нарушается конечно-моренными всхолмлениями, образовавшиеся в результате деятельности древнего ледника.

Богатство полезными ископаемыми: в области расположены разрабатываемые месторождения алмазов и бокситов, значительны перспективные запасы. На островных территориях залегают полиметаллические руды. Наличие двух промышленных кластеров – судостроительного и лесоперерабатывающего.

Слайд 3Водные ресурсы Архангельской области

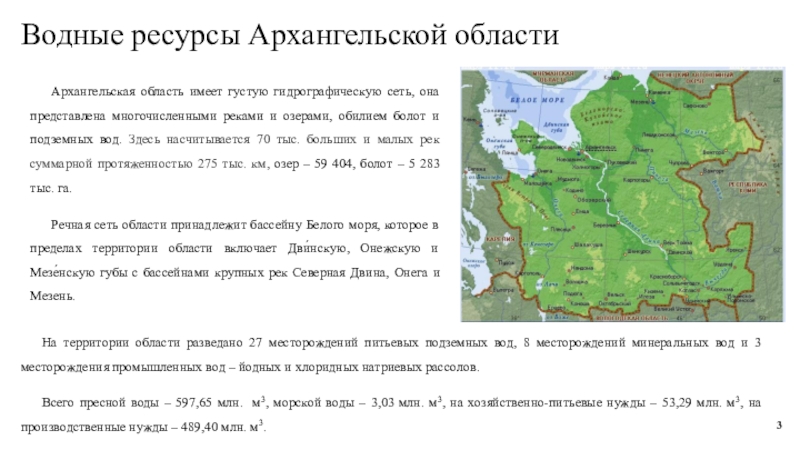

Архангельская область имеет густую гидрографическую сеть, она

представлена многочисленными реками и озерами, обилием болот и подземных вод.

Здесь насчитывается 70 тыс. больших и малых рек суммарной протяженностью 275 тыс. км, озер – 59 404, болот – 5 283 тыс. га.Речная сеть области принадлежит бассейну Белого моря, которое в пределах территории области включает Дви́нскую, Онежскую и Мезе́нскую губы с бассейнами крупных рек Северная Двина, Онега и Мезень.

.

На территории области разведано 27 месторождений питьевых подземных вод, 8 месторождений минеральных вод и 3 месторождения промышленных вод – йодных и хлоридных натриевых рассолов.

Всего пресной воды – 597,65 млн. м3, морской воды – 3,03 млн. м3, на хозяйственно-питьевые нужды – 53,29 млн. м3, на производственные нужды – 489,40 млн. м3.

Слайд 4Лесные ресурсы Архангельской области

Архангельская область по-настоящему богата своими лесными запасами,

являясь самой лесистой на территории РФ. Общая площадь земель лесного

фонда Архангельской области составляет 29,2 млн. га, из них:земли лесного фонда – 28,5 млн. га;

земли особо охраняемых природных территорий – 0,5 млн. га;

другие земли 0,3 млн. га.

Расчетная лесосека региона определена в 24,3 млн м3.

Согласно сведениям, содержащимся в Лесном плане Архангельской области эксплуатационный лес данного региона состоит из:

ель – 64,6%

сосна – 22,1%

береза – 10,2 %

осина – 2,6%

другие древесные породы – 0,5%

Слайд 5Кадастр водных и земельных участков

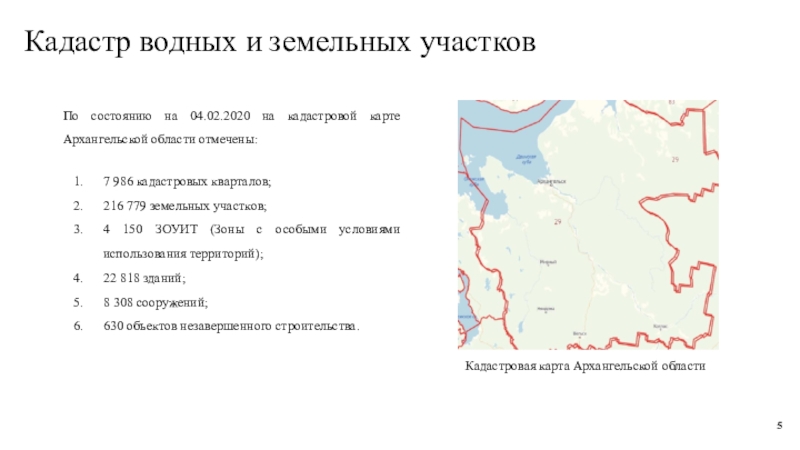

По состоянию на 04.02.2020 на кадастровой

карте Архангельской области отмечены:

7 986 кадастровых кварталов;

216 779 земельных

участков;4 150 ЗОУИТ (Зоны с особыми условиями использования территорий);

22 818 зданий;

8 308 сооружений;

630 объектов незавершенного строительства.

Кадастровая карта Архангельской области

Слайд 6Земельный фонд

Земельный фонд Архангельской области (без Ненецкого автономного округа) составляет

41 310,3 тыс. га.

Более половины территории области (65,6%) приходится на

территорию земель лесного фонда.Площадь земель в собственности граждан зарегистрировано 432,4 тыс.га земель, в собственности юридических лиц – 51,1 тыс. га. В государственной и муниципальной собственности находится 40826,8 тыс.га, в том числе в собственности Российской Федерации – 22174,4 тыс. га.

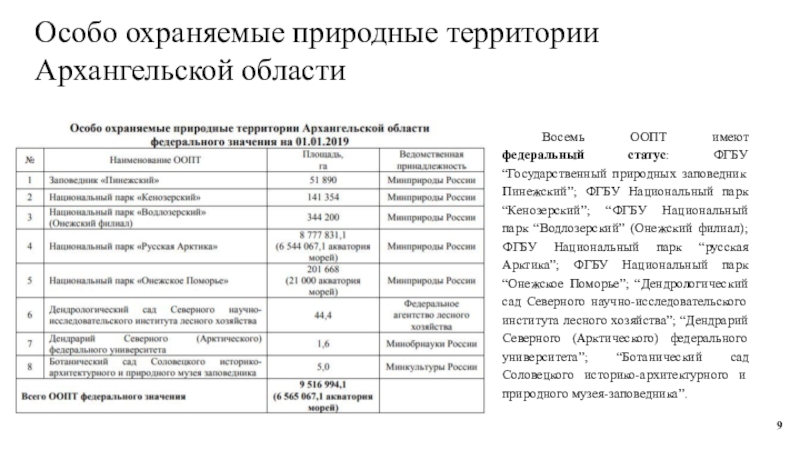

Слайд 7Особо охраняемые природные территории Архангельской области

Общая площадь федеральных ООПТ составляет

9 516 994,1 га.

Общая площадь региональных ООПТ составляет –

1 981 178,9 га.Общая площадь ООПТ в РФ составляет 232,5 млн га (с учётом морской акватории), что составляет 13,6 % от площади территории России.

Процент всей площади ООПТ относительно ООПТ региона равен 4,945%, что составляет 11 498 172,99375 га.

На территории Архангельской области находится 111 ООПТ, из них:

заповедники 1шт.

национальные парки - 4 шт

заказники - 33 шт.

памятники природы - 66 шт.

дендрологические парки и ботанические сады - 3 шт.

ООПТ местного значения - 4 шт.

Слайд 9Особо охраняемые природные территории Архангельской области

Восемь ООПТ имеют федеральный статус:

ФГБУ “Государственный природных заповедник Пинежский”; ФГБУ Национальный парк “Кенозерский”; “ФГБУ

Национальный парк “Водлозерский” (Онежский филиал); ФГБУ Национальный парк “русская Арктика”; ФГБУ Национальный парк “Онежское Поморье”; “Дендрологический сад Северного научно-исследовательского института лесного хозяйства”; “Дендрарий Северного (Арктического) федерального университета”; “Ботанический сад Соловецкого историко-архитектурного и природного музея-заповедника”.Слайд 10Пинежский заповедник

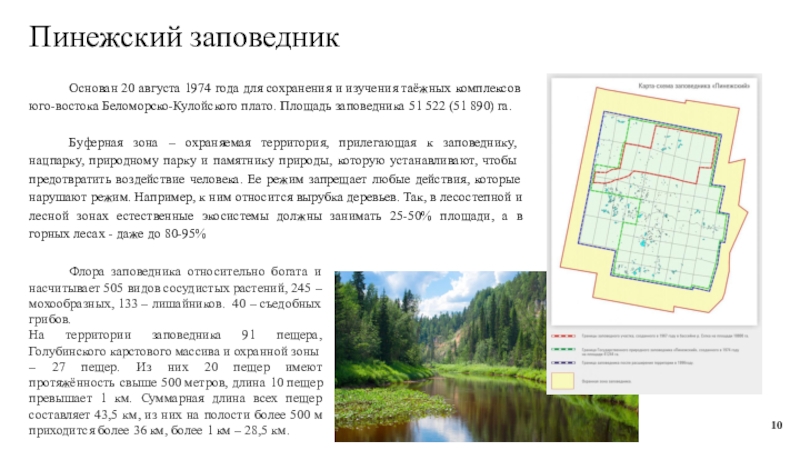

Основан 20 августа 1974 года для сохранения и изучения

таёжных комплексов юго-востока Беломорско-Кулойского плато. Площадь заповедника 51 522 (51

890) га.Буферная зона – охраняемая территория, прилегающая к заповеднику, нацпарку, природному парку и памятнику природы, которую устанавливают, чтобы предотвратить воздействие человека. Ее режим запрещает любые действия, которые нарушают режим. Например, к ним относится вырубка деревьев. Так, в лесостепной и лесной зонах естественные экосистемы должны занимать 25-50% площади, а в горных лесах - даже до 80-95%

Флора заповедника относительно богата и насчитывает 505 видов сосудистых растений, 245 – мохообразных, 133 – лишайников. 40 – съедобных грибов.

На территории заповедника 91 пещера, Голубинского карстового массива и охранной зоны – 27 пещер. Из них 20 пещер имеют протяжённость свыше 500 метров, длина 10 пещер превышает 1 км. Суммарная длина всех пещер составляет 43,5 км, из них на полости более 500 м приходится более 36 км, более 1 км – 28,5 км.

Слайд 11Национальный парк “Кенозерский”

Флора парка насчитывает 693 видов высших сосудистых растений,

147 видов мхов, 107 видов лишайников, 254 вида грибов, из

них 160 видов-афиллофоровых. Встречается 321 видов наземных позвоночных, в том числе 52 вида млекопитающих, 260 видов птиц, 4 вида рептилий, 5 видов земноводных, из беспозвоночных 34 вида речных моллюсков, 162 вида насекомых. В почти 300 водоемах общей площадью более 20 тыс.га обитает 29 видов растений и животных, включенных в Красные книги Российской Федерации (35 видов) и Архангельской области (78 видов).В целях обеспечения природоохранного режима и создания условий для ведения рационального хозяйствования и природопользования на территории Кенозерского национального парка выделены зоны с различными режимами природопользования:

особо охраняемая – 13,74%

рекреационнная – 52,12%

зона охраны культурных ландшафтов – 34,14%

В 2004 году он включён во Всемирную сеть Биосферных Резерватов ЮНЕСКО. Кенозерье играет важную роль в сохранении орнитофауны Северной Европы и поэтому внесено в каталог «Ключевые орнитологические территории международного значения в Европейской России (Important Bird Areas) (2000)».

Слайд 12Особо охраняемые территории регионального значения

Общая площадь ООПТ регионального значения на

конец 2019 года составляет 1 981 178,9 га, они представлены

33 заказниками и 66 памятниками природы.Все особо охраняемые природные территории регионального значения в 2019 году находились в ведении министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области.

Для управления ООПТ регионального значения в декабре 2005 года было организовано областное государственное учреждение ОГУ “Дирекция особо охраняемых природных территорий регионального значения”. в форме присоединения к ГКУ Архангельской области “Центр природопользования и охраны окружающей среды” , функции по управлению ООПТ регионального значения с 30 декабря 2010 года перешли в ведение ГКУ Архангельской области “центр по охране окружающей среды”. В 2015 году учреждение было реорганизовано в ГБУ Архангельской области “Центр природопользования окружающей среды”.

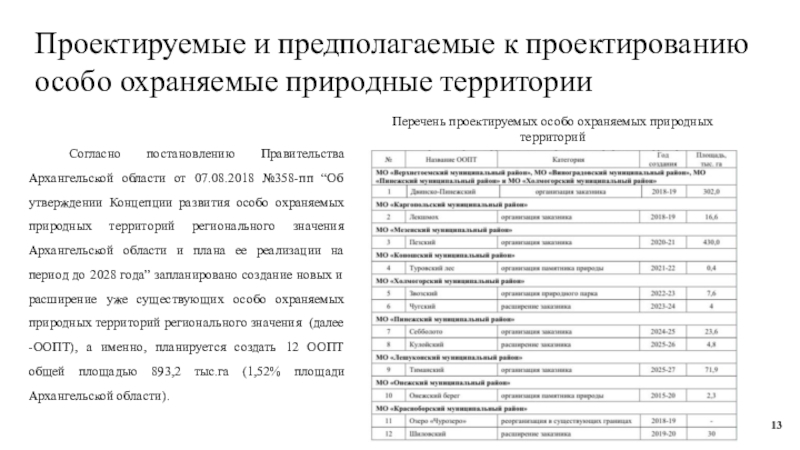

Слайд 13Проектируемые и предполагаемые к проектированию особо охраняемые природные территории

Согласно

постановлению Правительства Архангельской области от 07.08.2018 №358-пп “Об утверждении Концепции

развития особо охраняемых природных территорий регионального значения Архангельской области и плана ее реализации на период до 2028 года” запланировано создание новых и расширение уже существующих особо охраняемых природных территорий регионального значения (далее -ООПТ), а именно, планируется создать 12 ООПТ общей площадью 893,2 тыс.га (1,52% площади Архангельской области).Перечень проектируемых особо охраняемых природных территорий

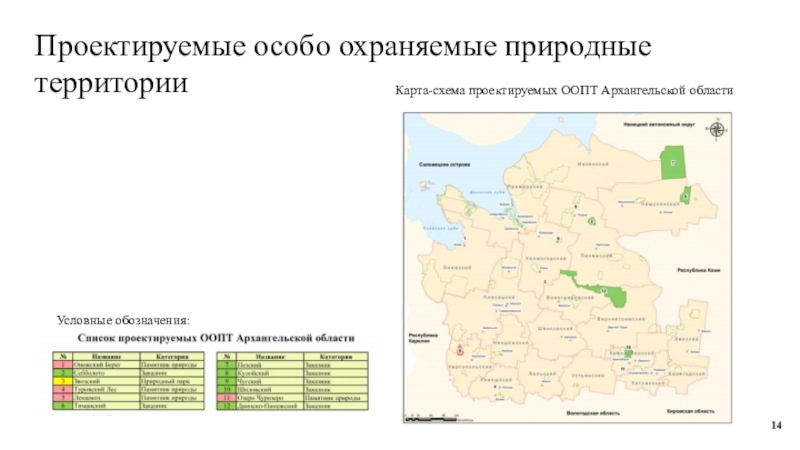

Слайд 14Проектируемые особо охраняемые природные территории

Карта-схема проектируемых ООПТ Архангельской области

Условные

обозначения:

Слайд 15Красная книга РФ

Правовую основу формирования и ведения ККРФ и Красных

книг субъектов Российской Федерации составляют Закон Российской Федерации «Об охране

окружающей природной среды» от 19 декабря 1991 года и Федеральный закон «О животном мире» от 5 мая 1995 года.По данным оф. сайта сегодня действует Красная книга РФ в редакции от 2001 года. Существует информация о том, что 27 декабря 2017 года Министерство природы РФ сообщило, что утверждена новая редакция Красной книги России. Однако Минюст не стал регистрировать приказ Минприроды о внесении изменений в Красную книгу.

Категории статуса редкости видов (подвидов, популяций), занесенных в Красную книгу Российской Федерации в связи с необходимостью обеспечения их специальной охраной определяются по следующей шкале:

0 – Вероятно исчезнувшие

1 – Находящиеся под угрозой исчезновения

2 – Сокращающиеся в численности

3 – Редкие

4 – Неопределенные по статусу

5 – Восстанавливаемые и восстанавливающиеся

Слайд 16Красная книга Архангельской области

В Красную книгу Архангельской области занесены

редкие и исчезающие виды грибов, растений и животных, постоянно или

временно обитающих в состоянии естественной свободы на территории, континентальном шельфе и в морской экономической зоне Архангельской области и нуждающихся в специальных государственно-правовых действиях, входящих в компетенцию региональных органов исполнительной власти. В соответствии с действующим законодательством. Красная книга должна издаваться не реже, чем один раз в десять лет.Впервые Красная книга Архангельской области была издана в 1995 году. Подготовку и осуществление этого издания провел комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов Архангельской области. Тем не менее издание имело научно-популярную направленность. Следует отметить, что первоначальный список охраняемых таксонов на территории области был подготовлен еще в конце 1980-х годов и утвержден решением Архангельского облисполкома от 18 августа 1989 года.

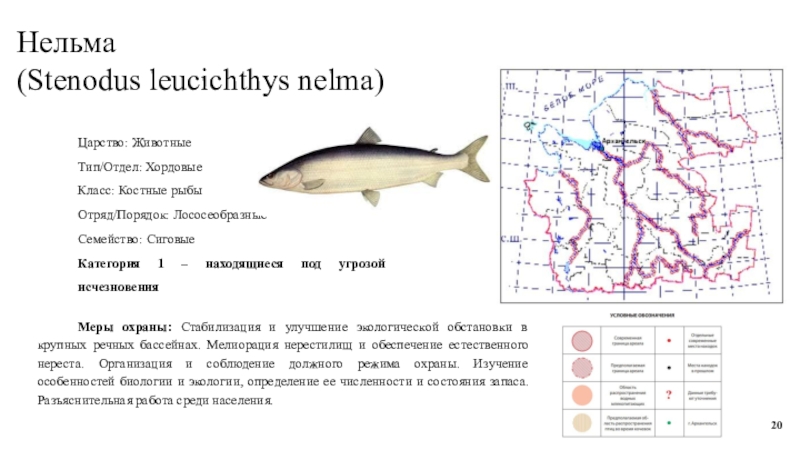

Слайд 17Красная книга Архангельской области

Дата принятия Красной книги Архангельской области и

начала ее действия: 10 сентября 2007.

Правовую основу ее формирования и

ведения составляет Постановление администрации Архангельской области №161-па “Об утверждении Перечня редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, растений и других организмов, включаемых в Красную книгу Архангельской области (с изменениями на 17 февраля 2015 года)”Всего на территории и прилегающей акватории Архангельской области произрастает около двух тысяч видов растений и обитает несколько тысяч видов беспозвоночных животных и порядка пятисот видов позвоночных. В настоящем издании Красной книги Архангельской области (без учета территории Ненецкого автономного округа) приведены сведения о 203 видах, отнесенных к восьми категориям редкости (5 видов грибов, 10 видов лишайников, 46 видов мхов, 90 видов сосудистых растений, 4 вида беспозвоночных и 48 видов позвоночных животных).

Шкала категорий статуса редких видов (подвидов) растительного и животного мира, принятая для использования на территории Архангельской области, соответствует шкалам, утвержденным на федеральном уровне. Редкие и нуждающиеся в охране виды грибов и растений отнесены к пяти категориям – 0, 1, 2, 3 и 4, которые соответствуют категориям, принятым в «Красной книге РСФСР. Растения» (1988). Шесть категорий редкости таксонов и популяций (0, 1, 2, 3, 4 и 5) полностью соответствуют категориям статуса редких видов животных, принятым в «Красной книге Российской Федерации. Животные» (2001).

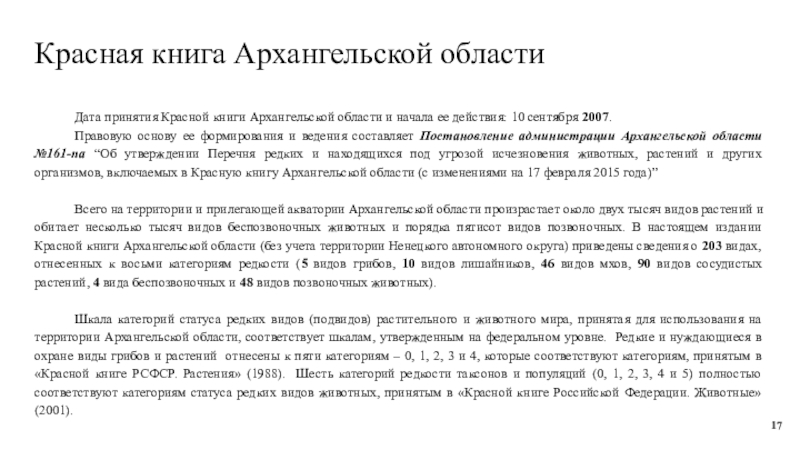

Слайд 18Скопа (Pandion haliaetus)

Царство: Животные

Тип/Отдел: Хордовые

Класс: Птицы

Отряд/Порядок: Соколообразные

Семейство: Скопиные

Категория 3 –

редкий вид

Меры охраны: Охраняется на территории Пинежского государственного заповедника. Необходимы

устранение хозяйственной деятельности человека вблизи возможных мест гнездования скопы, создание заказников в местах обнаружения гнезд, устройство искусственных гнездовий — платформ, предупреждение браконьерской добычи, разъяснительная работа среди охотников, рыболовов и местного населения. Слайд 19Арника альпийская

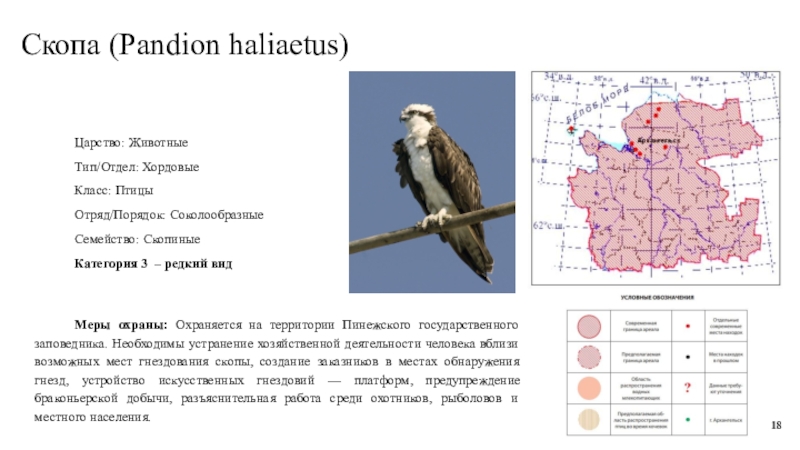

(Arnica alpina)

Царство: Растения

Тип/Отдел: Покрытосеменные

Класс: Двудольные

Отряд/Порядок: Сложноцветные

Семейство: Сложноцветные

Категория 2

– сокращающиеся в численности

Меры охраны: Охраняется на территории Кулойского ландшафтного

заказника. Необходимы контроль за состоянием ценопопуляций в известных местонахождениях и поиск новых мест произрастания.Слайд 20Нельма

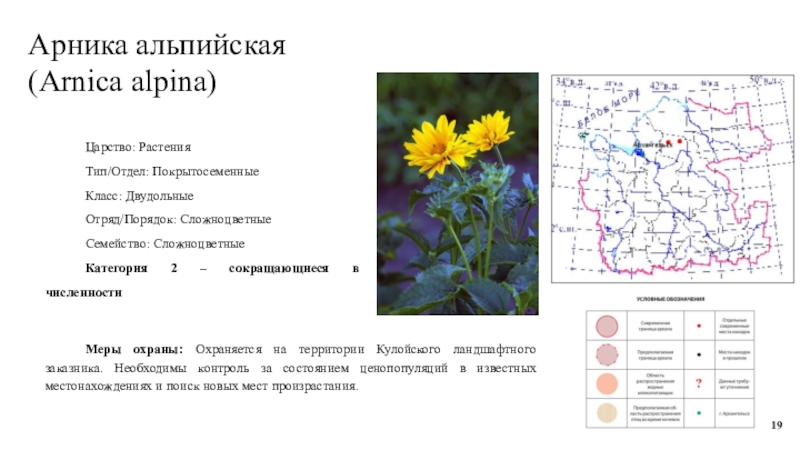

(Stenodus leucichthys nelma)

Царство: Животные

Тип/Отдел: Хордовые

Класс: Костные рыбы

Отряд/Порядок: Лососеобразные

Семейство: Сиговые

Категория

1 – находящиеся под угрозой исчезновения

Меры охраны: Стабилизация и улучшение

экологической обстановки в крупных речных бассейнах. Мелиорация нерестилищ и обеспечение естественного нереста. Организация и соблюдение должного режима охраны. Изучение особенностей биологии и экологии, определение ее численности и состояния запаса. Разъяснительная работа среди населения.Слайд 21Экологическая карта за 2017 год

Архангельская область область обладает богатыми лесными

ресурсами (в основном хвойные породы: сосна и ель), запасами полезных

ископаемых (бокситы, алмазы), цементного сырья, гипсов, песков, глин и т. д.При оценке экологического состояния территории необходимо знать не только антропогенные факторы, влияющие на природные комплексы, но и устойчивость природной среды к неблагоприятным условиям. Современная экологическая ситуация в регионе – результат динамики ландшафтов, обусловленной природными и антропогенными процессами. Хозяйство Архангельской области, имеющее сырьевую направленность и очаговую структуру природопользования, ставит под угрозу само существование природных ландшафтов.

Имеются источники чрезвычайных ситуаций и природного характера: ураганы, сильные снегопады и морозы, наводнения, лесные и торфяные пожары. Ураганы возможны на 30% территории области, а наводнения в виде дождевых паводков в августе – сентябре и весеннего половодья в апреле – мае.

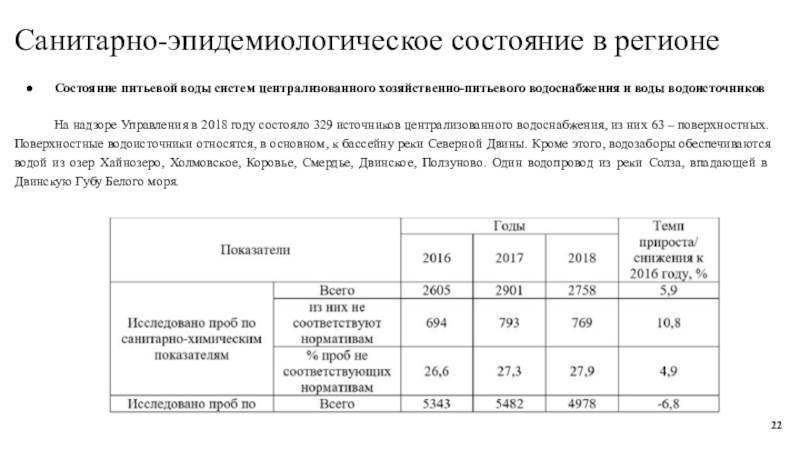

Слайд 22Санитарно-эпидемиологическое состояние в регионе

Состояние питьевой воды систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения

и воды водоисточников

На надзоре Управления в 2018 году состояло 329

источников централизованного водоснабжения, из них 63 – поверхностных. Поверхностные водоисточники относятся, в основном, к бассейну реки Северной Двины. Кроме этого, водозаборы обеспечиваются водой из озер Хайнозеро, Холмовское, Коровье, Смердье, Двинское, Ползуново. Один водопровод из реки Солза, впадающей в Двинскую Губу Белого моря. Слайд 23Санитарно-эпидемиологическое состояние в регионе

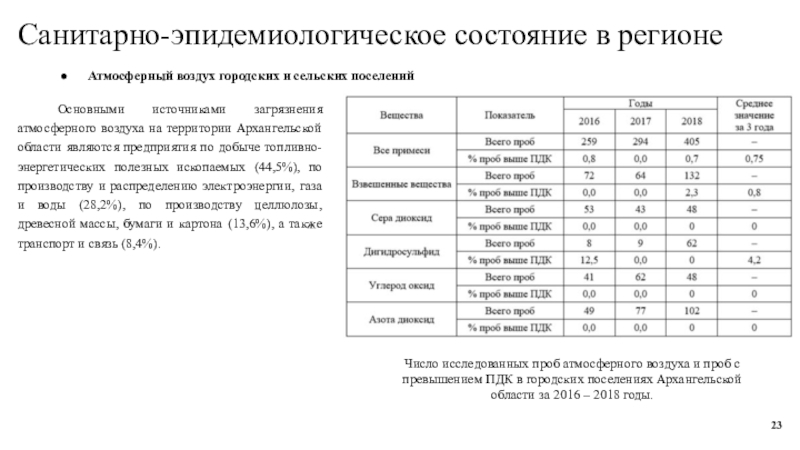

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории

Архангельской области являются предприятия по добыче топливно-энергетических полезных ископаемых (44,5%),

по производству и распределению электроэнергии, газа и воды (28,2%), по производству целлюлозы, древесной массы, бумаги и картона (13,6%), а также транспорт и связь (8,4%).Число исследованных проб атмосферного воздуха и проб с превышением ПДК в городских поселениях Архангельской области за 2016 – 2018 годы.

Атмосферный воздух городских и сельских поселений

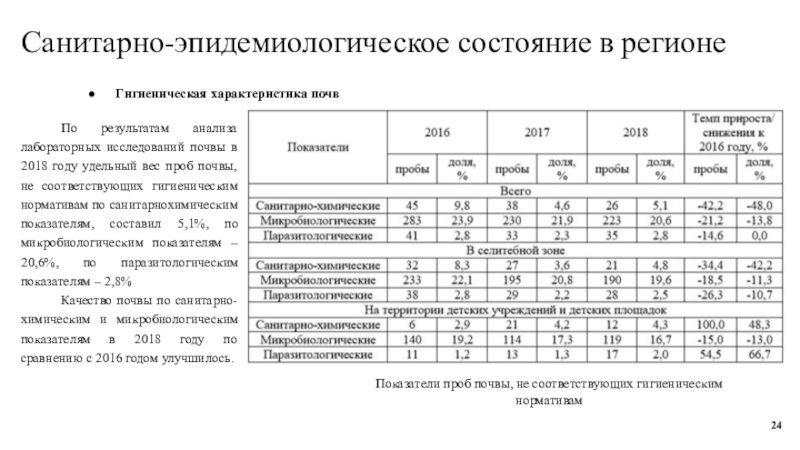

Слайд 24Санитарно-эпидемиологическое состояние в регионе

По результатам анализа лабораторных исследований почвы в

2018 году удельный вес проб почвы, не соответствующих гигиеническим нормативам

по санитарнохимическим показателям, составил 5,1%, по микробиологическим показателям – 20,6%, по паразитологическим показателям – 2,8%Качество почвы по санитарно-химическим и микробиологическим показателям в 2018 году по сравнению с 2016 годом улучшилось.

Показатели проб почвы, не соответствующих гигиеническим нормативам

Гигиеническая характеристика почв

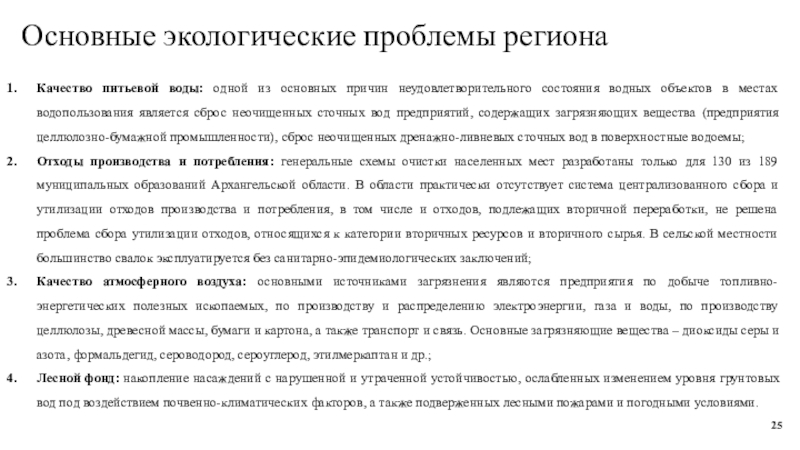

Слайд 25Основные экологические проблемы региона

Качество питьевой воды: одной из основных причин

неудовлетворительного состояния водных объектов в местах водопользования является сброс неочищенных

сточных вод предприятий, содержащих загрязняющих вещества (предприятия целлюлозно-бумажной промышленности), сброс неочищенных дренажно-ливневых сточных вод в поверхностные водоемы;Отходы производства и потребления: генеральные схемы очистки населенных мест разработаны только для 130 из 189 муниципальных образований Архангельской области. В области практически отсутствует система централизованного сбора и утилизации отходов производства и потребления, в том числе и отходов, подлежащих вторичной переработки, не решена проблема сбора утилизации отходов, относящихся к категории вторичных ресурсов и вторичного сырья. В сельской местности большинство свалок эксплуатируется без санитарно-эпидемиологических заключений;

Качество атмосферного воздуха: основными источниками загрязнения являются предприятия по добыче топливно-энергетических полезных ископаемых, по производству и распределению электроэнергии, газа и воды, по производству целлюлозы, древесной массы, бумаги и картона, а также транспорт и связь. Основные загрязняющие вещества – диоксиды серы и азота, формальдегид, сероводород, сероуглерод, этилмеркаптан и др.;

Лесной фонд: накопление насаждений с нарушенной и утраченной устойчивостью, ослабленных изменением уровня грунтовых вод под воздействием почвенно-климатических факторов, а также подверженных лесными пожарами и погодными условиями.

Слайд 26Целлюлозно-бумажный комбинат

Целлюлозно-бумажное производство — технологический процесс, направленный на получение

целлюлозы, бумаги, картона и других сопутствующих продуктов конечного или промежуточного

передела.Составление ОВОС обусловлено выявлением экономически, энергетически и экологически эффективного производства с применением подхода, подразумевающего минимизацию отходов деятельности данного предприятия, а также применение современных инновационных технологий в данной сфере.

Слайд 27Основные технологические процессы предприятия

Схема производства ЦБК

Целлюлозно-бумажная промышленность – одна из

ведущих отраслей лесного комплекса, она объединяет технологические процессы получения целлюлозы,

бумаги, картона и бумажно-картонных изделий (писчей, книжной и газетной бумаги, тетрадей, салфеток, технического картона и др.).Этапы технологического процесса ЦБП:

Промытая древесная щепа помещается в специальный рафинер, где измельчается и обрабатывается.

После очистки древесная масса готова для обработки.

Поскольку после варки древесины целлюлоза приобретает коричневый цвет, ее необходимо отбеливать.

Механическая обработка и добавление наполнителей.

Слайд 28Основные технологические процессы предприятия

В качестве сырья для получения волокон целлюлозы

может использоваться не только «чистая древесины», но и «отработанная» бумага

- макулатура. Отходы сортируют и превращают в макулатурную массу путем механической обработки в воде. После гидроразбивателя, где бумажная масса распускается, сырье очищается и отправляется в картоноделательную машину.В зависимости от природы исходного сырья, степени его обработки и переработки вторичное волокно может обладать различными свойствами.Основными стадиями технологического процесса любого производства целлюлозы являются: 1) подготовка древесины; 2) приготовление нарочных растворов; 3) варка древесины в варочных котлах; 4) обработка полученной целлюлозы.

Поскольку для производства требуется древесина и много воды, целлюлозно-бумажные комбинаты обычно размещают на берегах больших рек, тогда появляется возможность использовать реки для сплава древесины, служащей основным сырьём для производства.Для получения бумаги и картона используются следующие волокнистые полуфабрикаты макулатура — 43 %, сульфатная целлюлоза — 36 %, древесная масса — 12 %, сульфитная целлюлоза — 3 %, полуцеллюлоза — 3 %, целлюлоза из недревесного растительного сырья — 3 %. Для изготовления высших сортов бумаги, на которой печатают деньги и важные документы, пользуются также измельченными обрезками текстиля. Кроме того, для придания специальных свойств в бумагу добавляют проклеивающие вещества, минеральные наполнители и специальные красители.

Слайд 30Применение новейших технологий в сфере целлюлозно-бумажной промышленности

Создание биотехнологических комплексов по

переработке древесной биомассы

Развитие биоэнергетики путем газификации черного щелока и твердой

биомассы, производства биодизеля и биоэтанола, выпуска пеллет из древесных отходов и осажденного лигнина. Использование биотоплива для получения на предприятиях ЦБП электроэнергии и пара увеличится до 70% от общего объема потребления.• производство новых продуктов на основе биорефайнинга – мономеров и полимеров (из отходов переработки древесины), угольных волокон (из осажденного лигнина);

• процент целлюлозы, отбеленной без применения хлоропродуктов – 100%;

• сокращение удельного расхода воды на тонну продукции – на 55%;

• сокращение удельного расхода электроэнергии на тонну продукции – на 30%;

• степень использования вторичного волокна и картона – до 52%.

Слайд 31Применение новейших технологий в сфере целлюлозно-бумажной промышленности

Технология модифицированной бисульфитной варки

целлюлозы на магниевом основании с регенерацией химикатов и теплоты

На первом

этапе целлюлозный завод переводится с сульфитной на модифицированную бисульфитную варку на натриевом основании (варочный раствор готовится с использованием кальцинированной соды).На втором этапе натриевое основание на 50 % заменяется на магниевое (для приготовления варочного раствора используют 50 % оксида магния вместо соды).

На третьем этапе всё производство переводится на 100 % магниевое основание.

Внедрение процесса регенерации из отработанных щёлоков позволяет вернуть в производственный цикл 70 – 85 % химикатов и получить такое количество теплоты, которого достаточно для полного обеспечения работы выпарной станции целлюлозного производства.

Слайд 32Применение новейших технологий в сфере целлюлозно-бумажной промышленности

Получаемая по новой технологии

целлюлоза имеет достаточно высокую белизну (до 70 %) и применяется

для изготовления газетной, книжно-журнальной, типографской и других видов бумаги в небелёном виде. Исключение отбелки целлюлозы для газетной бумаги позволит снизить сброс органики на очистные сооружения на 88 кг/т целлюлозы.Модифицированная бисульфитная варка позволяет перерабатывать на целлюлозу любые виды древесины, в том числе низкокачественную древесину – сухостойную, повреждённую гнилью и др.

Использование низкокачественной древесины в составе сырья сульфитных предприятий расширяет сырьевую базу, а также улучшает структуру лесопотребления. При этом снижаются выбросы парниковых газов на лесосеках от гниения низкокачественной древесины, обеспечиваются хорошие условия для роста здоровых деревьев и они вырабатывают больше кислорода.

Слайд 33Применение новейших технологий в сфере целлюлозно-бумажной промышленности

Важным направлением будет развитие

целлюлозно-бумажных производств, обеспечивающих комплексную, безотходную переработку древесного сырья с максимальной

энергетической и экологической эффективностью и включающих в себя:бесхлорную отбелку на основе биотехнологических методов; производство новых типов волокон, пленок, барьеров, сорбентов, фильтров на основе целлюлозы;

производство новых композитных материалов, создаваемых на основе волокон и других компонентов лигноцеллюлозного комплекса;

производство полимерных продуктов специального назначения (детергенты, антиоксиданты, адгезивы и других), а также реагентов для природоохранных технологий (флокулянтов, сорбентов, детоксикантов и других);

производство новых видов бумаги и картона, гигиенических продуктов с использованием нанотехнологий различного назначения на основе произведенных без использования хлора целлюлозы и древесной массы.

Слайд 34Список источников

Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей

среды Архангельской области в 2019 году».

Государственный доклад «О состоянии

санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Архангельской области в 2018 году».Ростреестр / [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://rosreestr.ru/site/ (дата обращения: 14.02.2020).

Красная книга Архангельской области: официальное издание / Администрация Архангельской обл., Ком. по экологии Архангельской обл., М-во окружающей среды Финляндии [ и др. ; сост.: П. Н. Амосов и др.]. — Архангельск : Администрация Архангельской обл., 2008. — 351 с.

Постановление администрации Архангельской области №161-па “Об утверждении Перечня редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, растений и других организмов, включаемых в Красную книгу Архангельской области (с изменениями на 17 февраля 2015 года).

Государственный природный заповедник «Пинежский»/[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.zapovednik-pinega.ru/ (дата обращения: 17.03.2020).

Применение новых технологий в целлюлозно-бумажном производстве [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.ecolosorse.ru/ecologs-588-1.html (дата обращения: 17.03.2020).