Слайд 1ПРОМЫСЛЫ Красноборского района

Слайд 2 Промыслом обычно называют занятие с целью получения выгоды

каким-либо делом в объёме, который может обеспечить полностью или частично

доход, необходимый для жизни занимающегося промыслом и его семьи. Промыслом можно заниматься в одиночку или группой, которая называется чаще артелью, или, что встречается реже, бригадой. «Промышлять» — означает «заниматься каким—либо промыслом». Промыслы, по характеру своей деятельности можно подразделить на те, в которых производится что-либо и те, в которых добывается что-либо, созданное природой.

Слайд 3Красноборская земля испокон веков была богата трудолюбивым и мастеровым народом,

на её территории зарождались и развивались разнообразные ремёсла, знания и

мастерство переходили из поколения в поколение.

Изделиям мастеров были свойственны художественная образность, народная мера красоты, традиционная сдержанность, добротность и целесообразность в применении.

На территории нынешнего Красноборского района были расположены центры замечательной росписи крестьянских бытовых предметов - пермогорской, ракульской и уфтюжской.

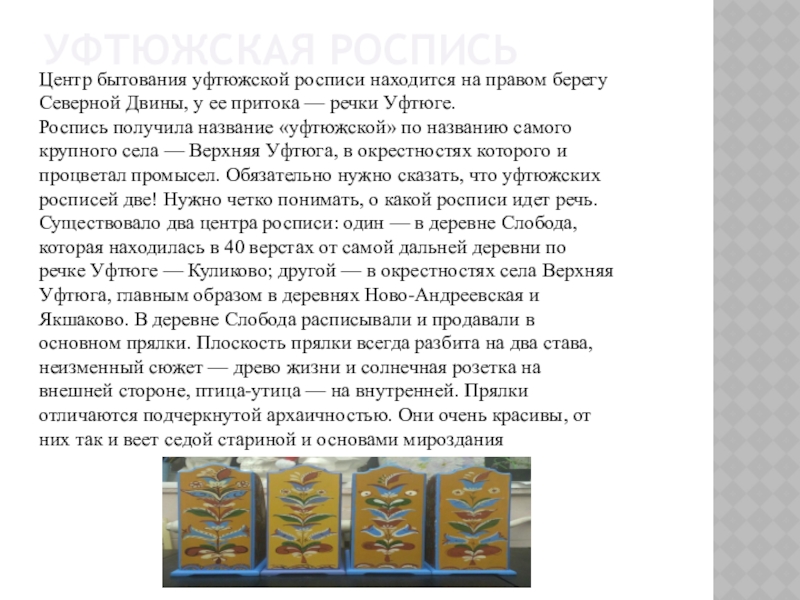

Слайд 4Центр бытования уфтюжской росписи находится на правом берегу Северной Двины,

у ее притока — речки Уфтюге.

Роспись получила название «уфтюжской»

по названию самого крупного села — Верхняя Уфтюга, в окрестностях которого и процветал промысел. Обязательно нужно сказать, что уфтюжских росписей две! Нужно четко понимать, о какой росписи идет речь. Существовало два центра росписи: один — в деревне Слобода, которая находилась в 40 верстах от самой дальней деревни по речке Уфтюге — Куликово; другой — в окрестностях села Верхняя Уфтюга, главным образом в деревнях Ново-Андреевская и Якшаково. В деревне Слобода расписывали и продавали в основном прялки. Плоскость прялки всегда разбита на два става, неизменный сюжет — древо жизни и солнечная розетка на внешней стороне, птица-утица — на внутренней. Прялки отличаются подчеркнутой архаичностью. Они очень красивы, от них так и веет седой стариной и основами мироздания

УФТЮЖСКАЯ роспись

Слайд 5Ракульская роспись

Ракульская роспись — русский народный промысел Красноборского района

Архангельской области. Роспись получила название от реки Ракулки (приток Северной

Двины). Центром промысла является деревня Ульяновская (Муниципальное образование «Верхнеуфтюгское»). Вместе с пермогорской и северодвинской росписью входит в понятие росписи северодвинского типа. В росписи главную роль играет золотисто-охристый и чёрный цвета, а сопутствуют зелёный и коричнево-красный. Орнамент очень крупный, в основном в виде листьев, кустиков и птиц (сороки, курицы). Чёрным цветом исполнен не только контур, но и детали.

Слайд 6Пермогорская роспись

Пермогорская роспись — русский народный промысел Красноборского района Архангельской

области. Развит в деревнях Черепаново, Большой Березник и Гридинская в

4 км от пристани Пермогорье (Муниципальное образование «Пермогорское»). Основу росписи составляет растительный узор. Трёхлопастные изогнутые листья с острыми кончиками и тюльпановидные цветы, а также птицы Сирин. В цветовой гамме преобладают белый фон и красный основной узор. Жёлтый и зелёный цвета фона являются сопутствующими. Большое значение в росписи имеет тонкий чёрный контур. Сначала на белый грунт наносится пером чёрный контур, потом он заполнялся цветом.

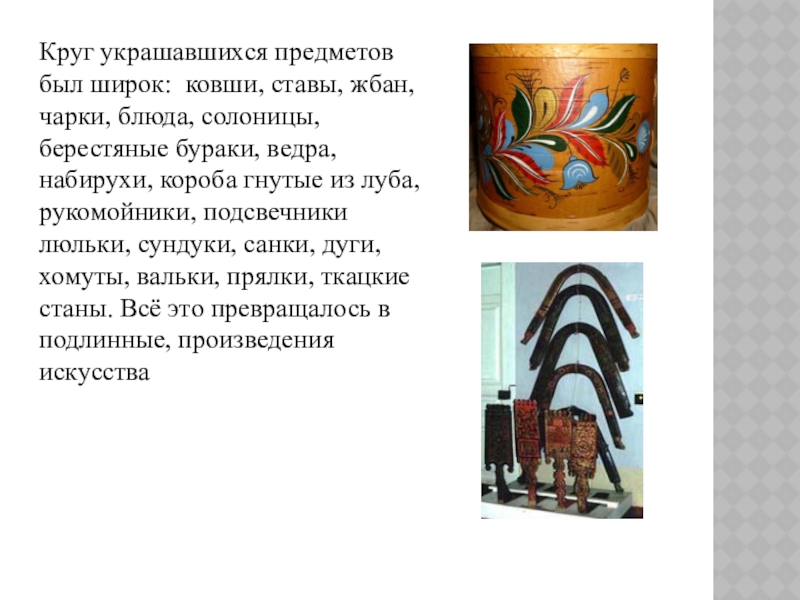

Слайд 7Круг украшавшихся предметов был широк: ковши, ставы, жбан, чарки, блюда,

солоницы, берестяные бураки, ведра, набирухи, короба гнутые из луба, рукомойники,

подсвечники люльки, сундуки, санки, дуги, хомуты, вальки, прялки, ткацкие станы. Всё это превращалось в подлинные, произведения искусства

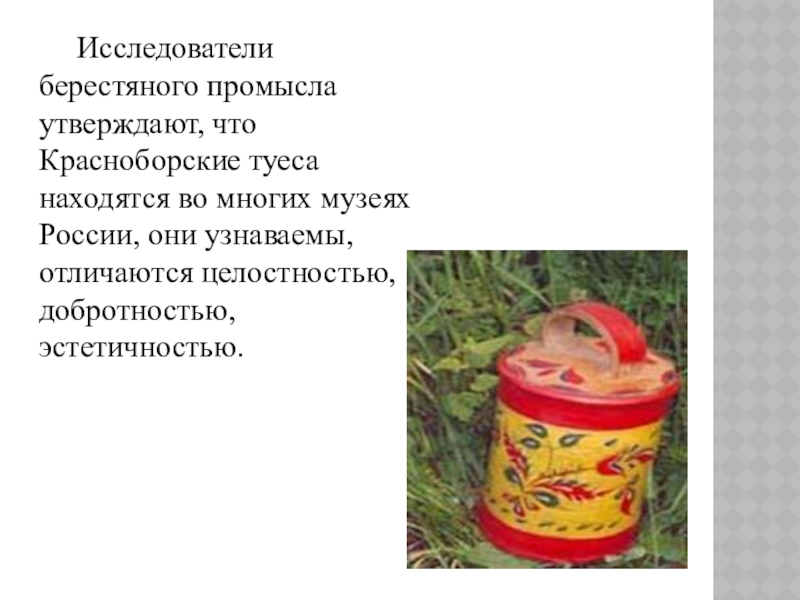

Слайд 8 Исследователи берестяного промысла утверждают, что Красноборские туеса находятся во многих

музеях России, они узнаваемы, отличаются целостностью, добротностью, эстетичностью.

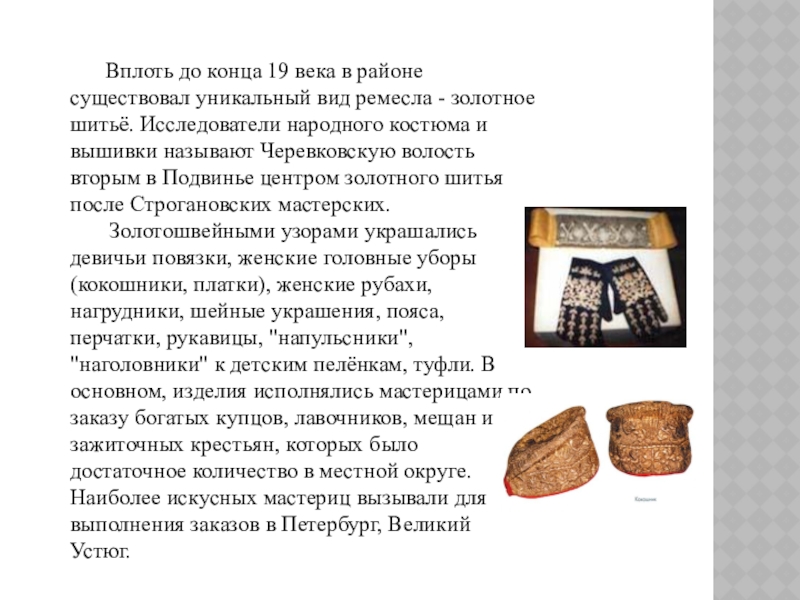

Слайд 9 Вплоть до конца 19 века в районе существовал уникальный вид

ремесла - золотное шитьё. Исследователи народного костюма и вышивки называют

Черевковскую волость вторым в Подвинье центром золотного шитья после Строгановских мастерских.

Золотошвейными узорами украшались девичьи повязки, женские головные уборы (кокошники, платки), женские рубахи, нагрудники, шейные украшения, пояса, перчатки, рукавицы, "напульсники", "наголовники" к детским пелёнкам, туфли. В основном, изделия исполнялись мастерицами по заказу богатых купцов, лавочников, мещан и зажиточных крестьян, которых было достаточное количество в местной округе. Наиболее искусных мастериц вызывали для выполнения заказов в Петербург, Великий Устюг.

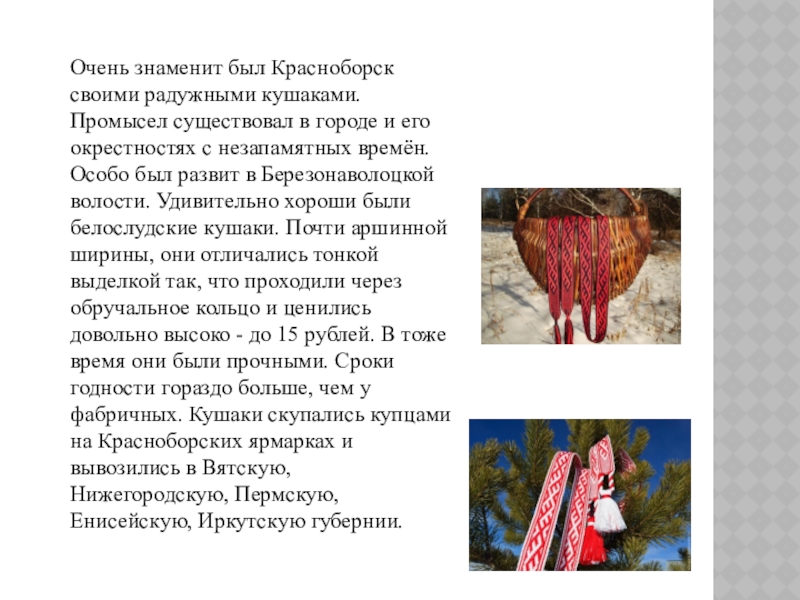

Слайд 10Очень знаменит был Красноборск своими радужными кушаками. Промысел существовал в

городе и его окрестностях с незапамятных времён. Особо был развит

в Березонаволоцкой волости. Удивительно хороши были белослудские кушаки. Почти аршинной ширины, они отличались тонкой выделкой так, что проходили через обручальное кольцо и ценились довольно высоко - до 15 рублей. В тоже время они были прочными. Сроки годности гораздо больше, чем у фабричных. Кушаки скупались купцами на Красноборских ярмарках и вывозились в Вятскую, Нижегородскую, Пермскую, Енисейскую, Иркутскую губернии.

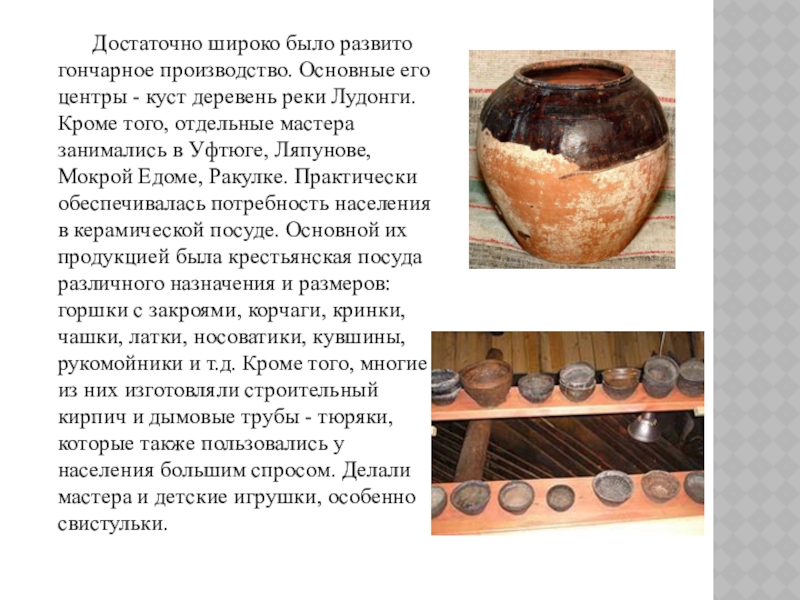

Слайд 11 Достаточно широко было развито гончарное производство. Основные его центры -

куст деревень реки Лудонги. Кроме того, отдельные мастера занимались в

Уфтюге, Ляпунове, Мокрой Едоме, Ракулке. Практически обеспечивалась потребность населения в керамической посуде. Основной их продукцией была крестьянская посуда различного назначения и размеров: горшки с закроями, корчаги, кринки, чашки, латки, носоватики, кувшины, рукомойники и т.д. Кроме того, многие из них изготовляли строительный кирпич и дымовые трубы - тюряки, которые также пользовались у населения большим спросом. Делали мастера и детские игрушки, особенно свистульки.

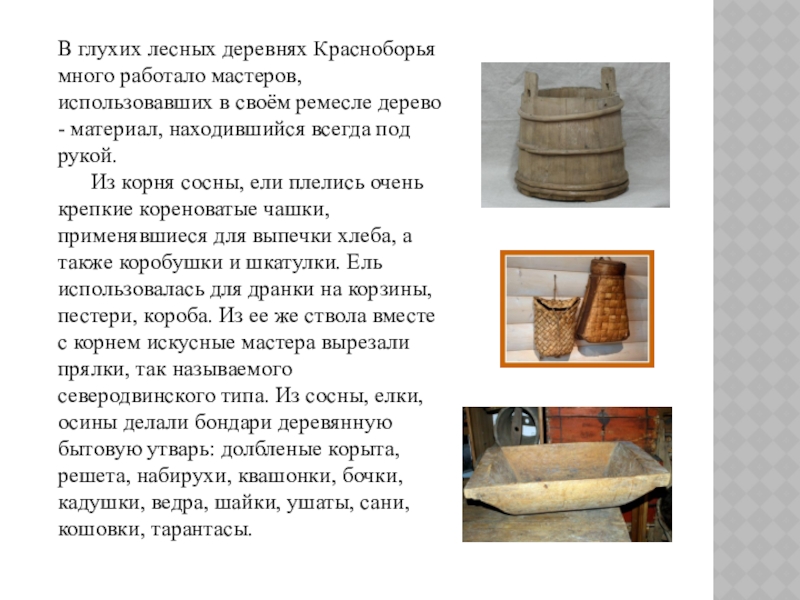

Слайд 12В глухих лесных деревнях Красноборья много работало мастеров, использовавших в

своём ремесле дерево - материал, находившийся всегда под рукой.

Из корня

сосны, ели плелись очень крепкие кореноватые чашки, применявшиеся для выпечки хлеба, а также коробушки и шкатулки. Ель использовалась для дранки на корзины, пестери, короба. Из ее же ствола вместе с корнем искусные мастера вырезали прялки, так называемого северодвинского типа. Из сосны, елки, осины делали бондари деревянную бытовую утварь: долбленые корыта, решета, набирухи, квашонки, бочки, кадушки, ведра, шайки, ушаты, сани, кошовки, тарантасы.

Слайд 13 В деревнях, расположенных по берегам Северной Двины и её

притокам, плели из ивового прута рыболовные снасти, зобни для ношения

травы, корзины. А в Березонаволоке и Белой Слуде занимались изготовлением рыболовных сетей и мерёж очень хорошего качества. Товар этот вывозили в Архангельск и побережье Белого моря.

Слайд 14 В верховьях речки Уфтюги, частично Березонаволоке и Белой Слуде, было

широко распространено плетение соломенных шляп, сумочек, фонариков - игрушек.

Слайд 15 Много производилось в Красноборских деревнях льняной ткани. Крестьянки сами изготавливали

ткань "портно", пестрединку и "брань", образцы которой до сих пор

поражают нас прочностью, стойкостью и яркостью красок, искусно вытканным древним орнаментом. Эту ткань также в больших количествах скупали заезжие купцы. В Ракулке льняную ткань художественно украшали в технике "набойки".

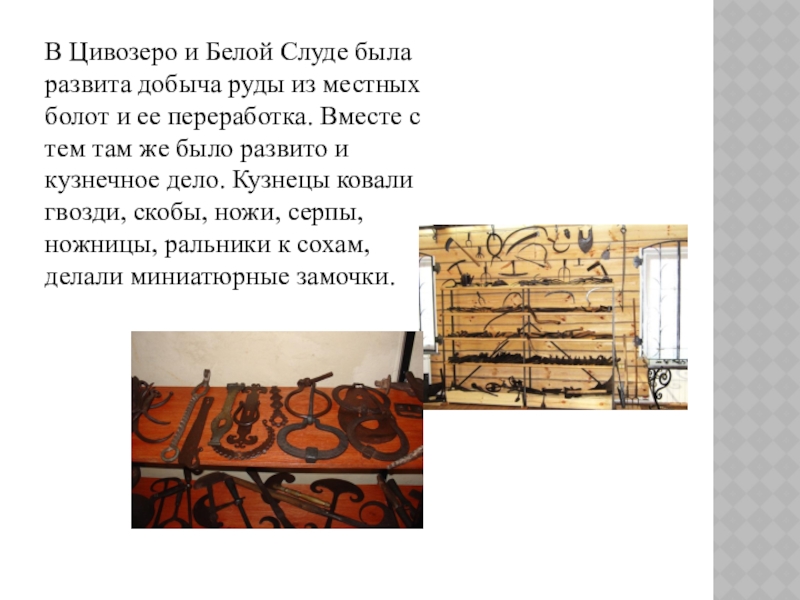

Слайд 16В Цивозеро и Белой Слуде была развита добыча руды из

местных болот и ее переработка. Вместе с тем там же

было развито и кузнечное дело. Кузнецы ковали гвозди, скобы, ножи, серпы, ножницы, ральники к сохам, делали миниатюрные замочки.

Слайд 17 В районе работали талантливые сапожники, которые шили не только мужскую

обувь, но и нарядную женскую - сапожки, ботинки, туфли.

Большой популярностью

пользовались гармонных дел мастера. Особенно славились гармошки Михаила Рогатых из Кулиги Драковановой.

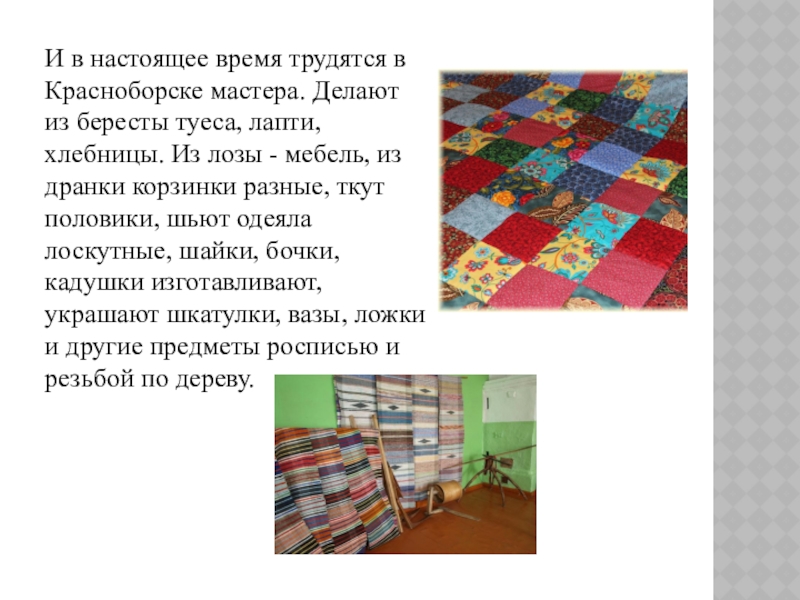

Слайд 18И в настоящее время трудятся в Красноборске мастера. Делают из

бересты туеса, лапти, хлебницы. Из лозы - мебель, из дранки

корзинки разные, ткут половики, шьют одеяла лоскутные, шайки, бочки, кадушки изготавливают, украшают шкатулки, вазы, ложки и другие предметы росписью и резьбой по дереву.

Слайд 19Где таёжные дали раздольные,

Где ложится туман на поля,

Там раскинулась хлебосольная

Красноборская

наша земля.

(В. Гладких)

![Звуки [й’о] и [’о] - Буква Ёё - Урок 2](/img/thumbs/bd972faa8844c26da9cb6eb94ca6054e-800x.jpg)