Разделы презентаций

- Разное

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Геометрия

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

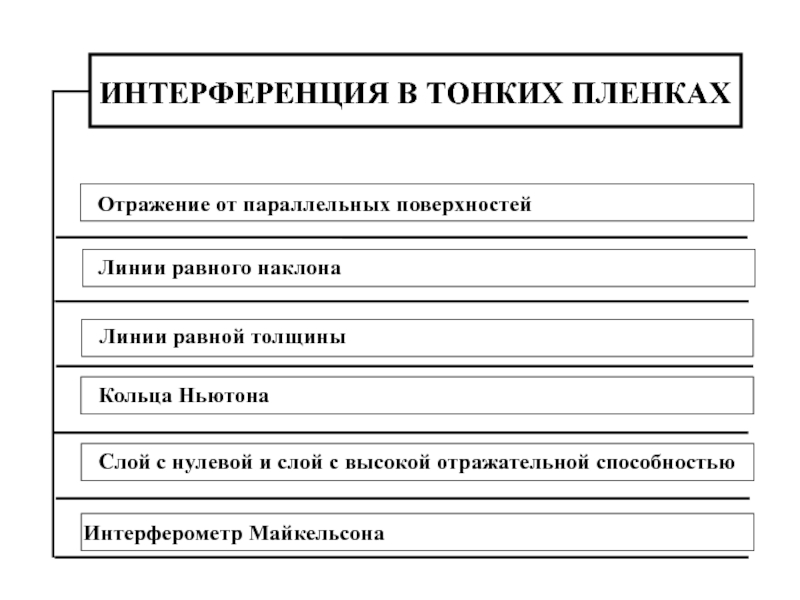

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

ПРОТОКОЛ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ С ТЯЖЕЛОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ

Содержание

- 1. ПРОТОКОЛ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ С ТЯЖЕЛОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ

- 2. ОпределениеТяжелая ЧМТ - это механическое повреждение черепа

- 3. Организационный аспектСлужба нейротравматологической (нейрохирургической) помощи включает: 1.

- 4. Организационный аспектРекомендации по лечению тяжелой ЧМТ в

- 5. Клиническая диагностика и наблюдениеКлиническое наблюдение является основным

- 6. Клиническая диагностика и наблюдениеТяжелой ЧМТ соответствует угнетение

- 7. Клиническая диагностика и наблюдениеКТ является обязательным методом

- 8. Стандартный мониторингКонтроль АД, ЧСС каждые 5 минут,

- 9. НейромониторингИнвазивный: 1. Установка датчика ВЧД по стандартной

- 10. Терапия внутричерепной гипертензииЦель терапии – снижение ВЧГ,

- 11. 1. ЭТАП. Терапия внутричерепной гипертензииОбщие положения:1. Никакие лечебные действия не должны приводить к снижению САД

- 12. Положение головного концаГоловной конец должен быть поднят

- 13. СедацияБензодиазепины 10 - 20 мг в/в через

- 14. Нормотермия, АнальгезияПовышение температуры на 1 градус сопровождается

- 15. Респираторная терапия1. Для профилактики вторичного ишемического повреждения

- 16. Инфузионная терапияГиповолемия приводит к ухудшению церебральной перфузии

- 17. 2. ЭТАП. Ликворный дренажПри КТ контроле уточняется

- 18. 3. ЭТАП. ДегидратацияДегидратация не предполагает гиповолемии (предпочтительна

- 19. ГипервентиляцияПоказания: • На этапе транспортировки. • Показана

- 20. Инотропная поддержкаПри недостаточной эффективности инфузионной терапии для

- 21. 4 ЭТАП. Терапия отчаянияРешение о «терапии отчаяния»

- 22. Барбитуровая комаПри использовании методики «барбитуровой комы» не

- 23. 5 ЭТАП. Нейрохирургическое лечениеКрайним методом контроля ВЧД

- 24. Базовая терапияОсновные направления:НормогликемияПрофилактика гнойно-септических осложненийПротивосудорожная терапияНутритивная поддержкаНейротропная

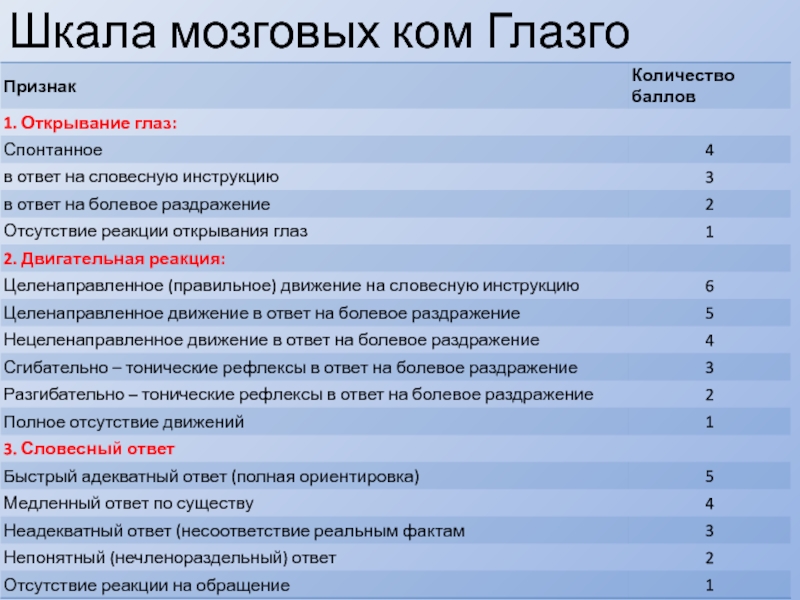

- 25. Шкала мозговых ком Глазго

- 26. Скачать презентанцию

ОпределениеТяжелая ЧМТ - это механическое повреждение черепа и (или) внутричерепных образований (головного мозга, мозговых оболочек, сосудов, черепных нервов), сопровождающееся снижением уровня сознания ниже 9 баллов по шкале ком Глазго. К

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1ПРОТОКОЛ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ С ТЯЖЕЛОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМОЙ НА

ГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ

НИИ им. Н.В.Склифосовского, Военно-медицинской Академии, НИИ им. А.Л.ПоленоваСлайд 2Определение

Тяжелая ЧМТ - это механическое повреждение черепа и (или) внутричерепных

образований (головного мозга, мозговых оболочек, сосудов, черепных нервов), сопровождающееся снижением

уровня сознания ниже 9 баллов по шкале ком Глазго. К тяжелой черепно-мозговой травме относят ушибы мозга тяжелой степени, диффузное аксональное повреждение и сдавление мозга.Слайд 3Организационный аспект

Служба нейротравматологической (нейрохирургической) помощи включает:

1. нейротравматологические (нейрохирургические) отделения (круглосуточное

дежурство травматологов и нейрохирургов, оснащенного оперблока); 2. отделения реанимации и

интенсивной терапии (круглосуточное дежурство анестезиологов - реаниматологов, экспресс-лабораторий); 3. компьютерно-томографические (КТ) отделения (кабинеты) Основные принципы оказания помощи пострадавшим:1. Максимально быстрая диагностика тяжести и характера травмы. 2. Устранение (при необходимости) компрессии головного мозга. 3. Профилактика вторичного повреждения центральной нервной системы (ЦНС).

Слайд 4Организационный аспект

Рекомендации по лечению тяжелой ЧМТ в условиях нейротравматологического (нейрохирургического)

стационара.

Пострадавшие с тяжелой ЧМТ госпитализируются для лечения в РАО (

ОРИТ).2. В процессе наблюдения (лечения) обязательным является клинический контроль, КТ - контроль, инвазивный контроль внутричерепного давления (ВЧД).

Построение лечебной тактики зависит от конкретной клинической ситуации:

вида повреждения: эпидуральная гематома, субдуральная гематома, ушиб головного мозга, вдавленный перелом костей черепа, сочетание указанных состояний;

объема повреждения;

степени угнетения сознания по шкале комы Глазго (ШКГ);

результатов неврологического и реанимационного мониторинга.

Слайд 5Клиническая диагностика и наблюдение

Клиническое наблюдение является основным видом мониторинга.

Клиническое

обследование: 1. Неврологический статус с использованием шкалы ком Глазго (ШКГ) 2. Соматический

статус – АД, ЧСС, ЧД, контроль проходимости дыхательных путей, нарушений газообмена (пульсоксиметрия). 3. Сочетанный и комбинированный характер травмы, степень шока (шок не характерен для изолированной ЧМТ!). Снижение АД чаще всего наблюдается при массивном внешнем кровотечении или сочетанной ЧМТ. 5. Оценка открытого характера ЧМТ (ликворрея, наличие ран головы), очаговая симптоматика (анизокория, парезы, судороги), признаки гипертензионно-дислокационного синдрома. 6. Угнетение сознания < 9 баллов по ШКГ, анизокория, артериальная гипертензия с брадикардией свидетельствуют о тяжелом и крайне тяжелом состоянии пострадавшего. 7. Признаками нарушения внешнего дыхания являются западение нижней челюсти и языка, отсутствие достаточной экскурсии грудной клетки, наличие в ротоглотке крови, инородных тел и желудочного содержимого, аускультативные признаки гиповентиляции, цианоз, снижение сатурации.Слайд 6Клиническая диагностика и наблюдение

Тяжелой ЧМТ соответствует угнетение сознания: 9-10 баллов

по ШКГ - сопор, менее 8 баллов – кома. Нарушение

сознания в 3-5 баллов по ШКГ в 70% случаев свидетельствует о неблагоприятном прогнозе. Диагностика менее тяжелого повреждения не отменяет необходимости экстренного обследования! Дополнительно следует обращать внимание на зрачковые реакции, а именно: - значимую асимметрию 1 мм и более, - фиксированный зрачок – отсутствие реакции (более 1 мм) на яркий свет (фонарик, ларингоскоп) - повреждение орбиты, - продолжительность( минутах) следующих событий: 1 - одно- или двустороннее расширение зрачка, 2 – одно – или двустороннюю фиксацию зрачка, 3 - фиксацию и расширение зрачка (зрачков).Слайд 7Клиническая диагностика и наблюдение

КТ является обязательным методом обследования пострадавших с

ЧМТ.

Другие методы диагностики:

Рентгеновское исследование черепа в двух проекциях, шейного, грудного

и поясничного отделов позвоночника, грудной клетки, костей таза, костей верхних и нижних конечностей ( по показаниям)Рентгенография шейного отдела позвоночника относится к ранним диагностическим процедурам, позволяющим исключить сочетанную ЧМТ и тем самым защитить пациента от ятрогенных травм при транспортировках и манипуляциях

Ультразвуковая диагностика органов брюшной полости, забрюшинного пространства, сердца

Лапароскопия (лапароцентез).

Лабораторная диагностика. Обязательно выполнение анализов крови и мочи на содержание алкоголя.

Слайд 8Стандартный мониторинг

Контроль АД, ЧСС каждые 5 минут, по показаниям и

при нестабильности показателей гемодинамики.

Мониторный минимум:

• ЭКГ в мониторном режиме

(анализ ST-сегмента по показаниям);

• неинвазивное АД и ЧСС дискретно. При наличии оборудования – инвазивный мониторинг гемодинамики (чем тяжелее пострадавший, тем больше показаний для инвазивного мониторинга!);

• пульсоксиметрия в постоянном режиме;

• контроль РаСО2 и PaO2 как минимум 2 раза в сутки.

• термометрия в постоянном режиме

• определение ЦВД в дискретном режиме (не реже 4 раз в сутки)

• мониторинг дыхания: ЧД, аускультация, пульсоксиметрия, капнография, давление в дыхательном контуреСлайд 9Нейромониторинг

Инвазивный:

1. Установка датчика ВЧД по стандартной методике.

2. Манометрия давления в

вентрикулярном дренаже или при люмбальной пункции

Неинвазивный

Клинические признаки

Глазное дно

Признаки нарастающей дислокации

стволовых структур

Нарастающее угнетение уровня сознания

Нейрофизиологический

Транскраниальная допплерография (ТКДГ)

Электроэнцефалография (ЭЭГ)Слайд 10Терапия внутричерепной гипертензии

Цель терапии – снижение ВЧГ, профилактика вегетативной дисавтономии

(гипертермии, цереброкардиального, цереброреспираторного синдромов, гиперкатаболизма-гиперметаболизма), оптимизация центральной гемодинамики - иными

словами, создание благоприятного статуса для переживания острейшего периода церебрального повреждения, транспортировки и операции (по показаниям) • Терапия проводится на фоне непрерывного мониторинга ВЧД, переход на последующий этап определяется значениями ВЧД. • Продолжительность всего протокола от начала до принятия решения о декомпрессивной краниотомии не превышает 6 часовСлайд 111. ЭТАП. Терапия внутричерепной гипертензии

Общие положения:

1. Никакие лечебные действия не

должны приводить к снижению САД

гипоксии SpО2<90. 2. Растворы глюкозы не используются на этапе интенсивной терапии 3. Чем быстрее развивается коматозное состояние, тем тяжелее церебральное повреждение и хуже прогноз. 4. Коматозное состояние длительностью более 3 суток – показание для обращения в ЭСТС (экспертная служба терминальных состояний)Слайд 12Положение головного конца

Головной конец должен быть поднят до 15 -30

градусов, подбородок фиксирован по средней линии. Данное положение следует постоянно

контролировать, особенно после манипуляций.Смысл поднятия головного конца состоит в следующем: • Снижение ВЧД за счет оптимизации венозного оттока. • Защита от гипертензионного эффекта ПДКВ • Уменьшение среднего артериального давления на уровне каротидных артерий, что исключает развитие вазогенного отека

Слайд 13Седация

Бензодиазепины 10 - 20 мг в/в через 4-6 часов

Глубокая

седация (необходима интубация!) 1. Фентанил 1-2 мл в/в /час 2. Пропофол 3. Малые

дозы барбитуратов (100 мг через 4 часа)Цель седации – создание «метаболического покоя», что в условиях формирования очага (ов) повреждения может уменьшить зону напряженной микроциркуляции. Эффекты седации: • снятие возбуждения, тревоги, страха; • сокращение энергетических затрат; • облегчение адаптации ИВЛ к потребностям больного; • уменьшение стрессорных реакций организма; • снятие психомоторного возбуждения; • профилактика судорог.

Слайд 14Нормотермия, Анальгезия

Повышение температуры на 1 градус сопровождается повышением метаболизма мозга

на 7%, что весьма нежелательно в условиях терапии, направленной на

создание метаболического покоя. Имеются данные, подтверждающие нейропротективный эффект гипотермии уже при Т = 36 градусовФизические методы охлаждения (пузырь со льдом на область магистральных сосудов). Аппаратное обеспечение нормотермии 36-36,6 градусов применяется при диэнцефальном синдроме тяжелой степени, рефрактерном к традиционным мерам

У больного в сознании - симптоматическое использование ненаркотических и нестероидных анальгетиков (анальгин, парацетамол, диклофенак и т.д.)

Слайд 15Респираторная терапия

1. Для профилактики вторичного ишемического повреждения целесообразно проведение вспомогательной

вентиляции легких . Основными задачами ИВЛ при ЧМТ является поддержание

адекватной оксигенации артериальной крови 2. Принципиальным является выбор параметров вспомогательной вентиляции и желательность максимальной синхронизации пострадавшего с респиратором. 3. Следует стремиться максимально снизить пиковое, среднее и конечное давление в дыхательном контуре. 4. Для профилактики баро-, волю-, био- и ателектотравмы легких используют принцип «open lung rest» (легкие открыты и отдыхают). 5. Для профилактики ишемии и гипоксии мозга все манипуляции, связанные с размыканием контура респиратора, должны сопровождаться пре- и постоксигенацией 100%-ным кислородом.Слайд 16Инфузионная терапия

Гиповолемия приводит к ухудшению церебральной перфузии и способствует усугублению

ишемического повреждения мозга. Включение в состав инфузионной терапии препаратов человеческого альбумина

не показало очевидных преимуществ на исход тяжелой ЧМТ! Необходимо контролировать осмолярность и концентрацию натрия в плазме крови. Желательно измерять истинную осмоляльность плазмы крови.В настоящий момент отсутствуют доказательные данные об уровне анемии у больных с тяжелой ЧМТ, требующей коррекции при помощи препаратов крови. Условной границей у пациентов, находящихся в острейшем периоде тяжелой ЧМТ, считают концентрацию гемоглобина 100 г/л.

Слайд 172. ЭТАП. Ликворный дренаж

При КТ контроле уточняется индивидуальный вариант дренирования

(наружное, внутреннее) Вентрикулостомия является наиболее показанным методом контроля ВЧД (измерения

и терапии). В ряде случаев, использование этого метода технически невозможно, из-за смещения или сдавления желудочковой системы мозга. В таких случаях решение о применении других методов контроля ВЧД следует принимать на основании мониторинга этого показателя другими способами (паренхиматозный, субдуральный и др. датчики). Оценка уровня ВЧД по данным давления в конечной цистерне, КТ, ТКДГ является весьма условной. Вне зависимости от способа оценки ВЧД следует сопоставлять с неврологическим и клиническим статусом пострадавшего.Слайд 183. ЭТАП. Дегидратация

Дегидратация не предполагает гиповолемии (предпочтительна легкая гиперволемия)

• Прекратить

при осмолярности >320 ммоль/л или САД

Доза 1 г/кг за 15-30 минут (экстренно), лучше 0,25 г/кг каждые 6 часов, максимальная 200 г/сутки (при резистентной гипертензии) • Маннит тест: если через 1 час после введения 0,2 г/кг выделено не меньше 40 мл мочи - лечение безопасноГипертонический раствор. 3% - 20% (7,5%) 100 мл в/в 5 раз в сутки

Фуросемид 10-20 мг в/в каждые 6 часов при осмолярности >320 ммоль/л и гипернатриемии >150 ммоль/л

Слайд 19Гипервентиляция

Показания:

• На этапе транспортировки.

• Показана при явных признаках дислокации:

• патологической

реакции на боль • нарастающем мидриазе • прогрессирующем угнетении сознания • При неэффективности

ликворного дренажа, осмотерапии, но рСО2 не ниже 32 мм рт. ст. (при этом желательна ТКДГ для профилактики ишемии)Гипервентиляция (ГПВ) может быть применена у пациентов, чье состояние ухудшается вторично на фоне повышения внутричерепного давления, включая пациентов с дислокационным синдромом. Избыточная вазоконстрикция может привести к ишемии в зонах с нарушенной ауторегуляцией мозгового кровообращения, если компенсаторно не возрастет экстракция О2.

Слайд 20Инотропная поддержка

При недостаточной эффективности инфузионной терапии для достижения адекватного ЦПД

(>70 мм рт ст) применяют симпатомиметики (допамин, адреналин, норадреналин, мезатон).

Мезатон , как правило, применяют вместе с допамином. Все симпатомиметики могут индуцировать полиурию (при наличии у больного нормо- или гиперволемии). Темп диуреза может увеличиваться в 2-5 раз и достигать 200 - 400 мл/ч, что требует соответствующего увеличения скорости инфузионной терапии.Желательный уровень ЦПД составляет не менее 70 mmHg, что определяет желаемый уровень АД сред. - не менее 100 mmHg, а АД сист. - не менее 140-150 mmHg.

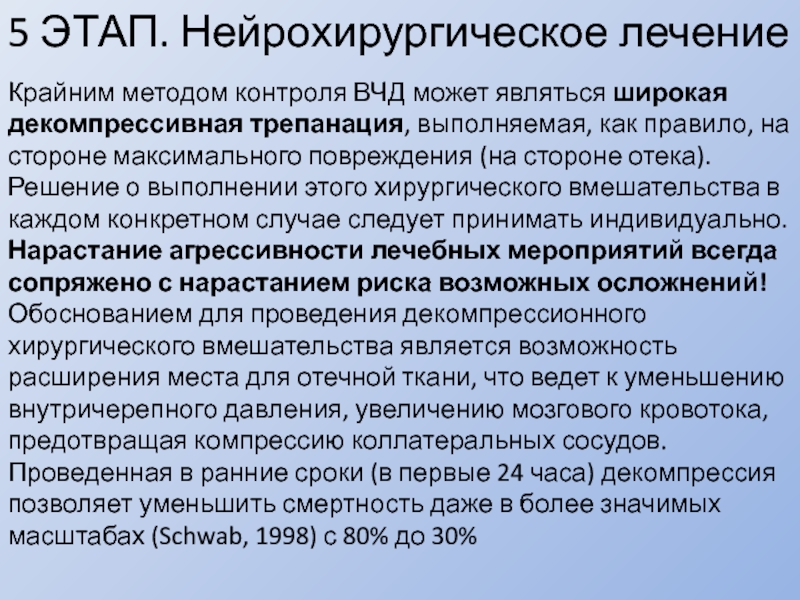

Слайд 214 ЭТАП. Терапия отчаяния

Решение о «терапии отчаяния» принимается консилиумом в

составе: невролог, реаниматолог, нейрофизиолог, нейрохирург после оценки неврологического статуса вне

седации на основании признания нетранспортабельности больного. При неэффективности всех вышеперечисленных методов следует рассмотреть использование долговременных методов контроля ВЧД – метода «барбитуровой комы» и умеренной гипотермии.Применение этих «агрессивных» методов целесообразно только по абсолютным показаниям (неконтролируемый другими способами синдром ВЧГ, отсутствие хирургических проблем, консолидированное согласие всех врачей, принимающих участие в лечении данного пострадавшего) и в строгом соответствии с рекомендуемыми методиками их использования. Желательным при использовании этих методов является ЭЭГ-мониторинг, а также инвазивное измерение АД.

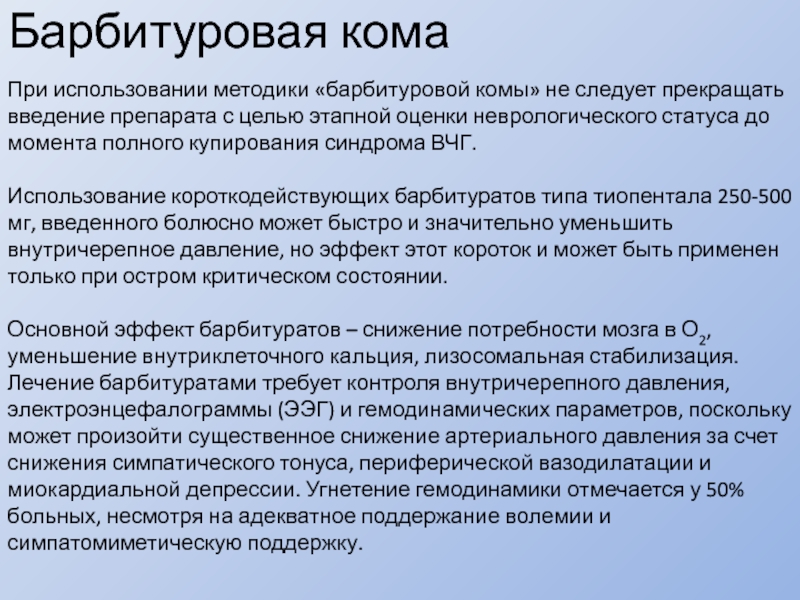

Слайд 22Барбитуровая кома

При использовании методики «барбитуровой комы» не следует прекращать введение

препарата с целью этапной оценки неврологического статуса до момента полного

купирования синдрома ВЧГ.Использование короткодействующих барбитуратов типа тиопентала 250-500 мг, введенного болюсно может быстро и значительно уменьшить внутричерепное давление, но эффект этот короток и может быть применен только при остром критическом состоянии.

Основной эффект барбитуратов – снижение потребности мозга в О2, уменьшение внутриклеточного кальция, лизосомальная стабилизация. Лечение барбитуратами требует контроля внутричерепного давления, электроэнцефалограммы (ЭЭГ) и гемодинамических параметров, поскольку может произойти существенное снижение артериального давления за счет снижения симпатического тонуса, периферической вазодилатации и миокардиальной депрессии. Угнетение гемодинамики отмечается у 50% больных, несмотря на адекватное поддержание волемии и симпатомиметическую поддержку.