Разделы презентаций

- Разное

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Геометрия

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

Раздел 1. Элементы общей экологии

Содержание

- 1. Раздел 1. Элементы общей экологии

- 2. 1. Структура экосистемы и её основные характеристики

- 3. Биотип — является общим местообитанием для всех

- 4. Биотип + биоценоз = биогеоценоз - это

- 5. Гетеротрофные организмы, к которым относятся консументы первого,

- 6. Детритофаги или сапрофаги, - организмы, питающиеся мертвым

- 7. Важной характеристикой экосистем является разнообразие видового состава.

- 8. 5. Если по какой

- 9. Слайд 9

- 10. 2. Основной процесс в экосистеме В подавляющем

- 11. Уравнение (1) описывает идеальный случай для экосистемы,

- 12. 3. Изменчивость и стабильность экосистем. Гоместаз и

- 13. 4. Гоместаз и сукцессия экологической системыКлимаксовое сообщество

- 14. На смену им приходят более молодые, и

- 15. В большинстве случаев гомеостатическое состояние оказывается автоколебательным,

- 16. Сукцессии подразделяют на первичные и вторичные.Первичные сукцессии

- 17. Вместе с первыми растениями появляются и и

- 18. Примером вторичной сукцессии под влиянием внутренних факторов

- 19. Для развития сообщества необходим длительный период времени.

- 20. Скачать презентанцию

1. Структура экосистемы и её основные характеристики Основной объект экологии — это Экологическая система или экосистема - пространственно определенная совокупность живых организмов и среды их обитания, объединенных вещественно- энергетическими и

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Раздел 1. Элементы общей экологии

Тема 6. Экосистемы, их составляющие, закономерности

существования и развития

Слайд 21. Структура экосистемы и её основные характеристики

Основной объект экологии

— это Экологическая система или экосистема - пространственно определенная совокупность

живых организмов и среды их обитания, объединенных вещественно- энергетическими и информационными взаимодействиями.Термин «Экосистема» введен в экологию английским ботаником А.Тенсли (1935г.).

Различают водные и наземные экосистемы. В каждой локальной наземной экосистеме есть абиотический компонент - биотип или экотоп - участок с одинаковыми ландшафтными, климатическими, почвенными условиями; всех живых организмов, населяющих данный биотип.

Слайд 3Биотип — является общим местообитанием для всех членов сообщества.

В нашей

стране академиком В.Н.Сукачевым (1942г.) для обозначения таких (подобных) сообществ предложил

(и общепринят) термин биогеоценоз (от греч. био - жизнь, гео - земля, ценоз - сообщество) составной частью которого является совокупность живых компонентов или биоценоз.Биоценоза состоят из представителей многих видов растений, животных и микроорганизмов.

Практически каждый вид в биоценозе представлен многими особями разного пола и вида. Они образуют популяцию (или часть популяции) данного вида в экосистеме.

Биогеоценоз - это совокупность на известном протяжении земной поверхности однородных природных явлений (атмосферы, горной породы, растительности, животного мира и мира микроорганизмов, почвы и гидрологических условий), имеющие свою особую специфику взаимодействия этих слагающих, её компонентов и определенный тип обмена веществом и энергией их между собой и другими явлениями природы.

Слайд 4Биотип + биоценоз = биогеоценоз - это элементарная наземная система,

главная форма существования природных экосистем.

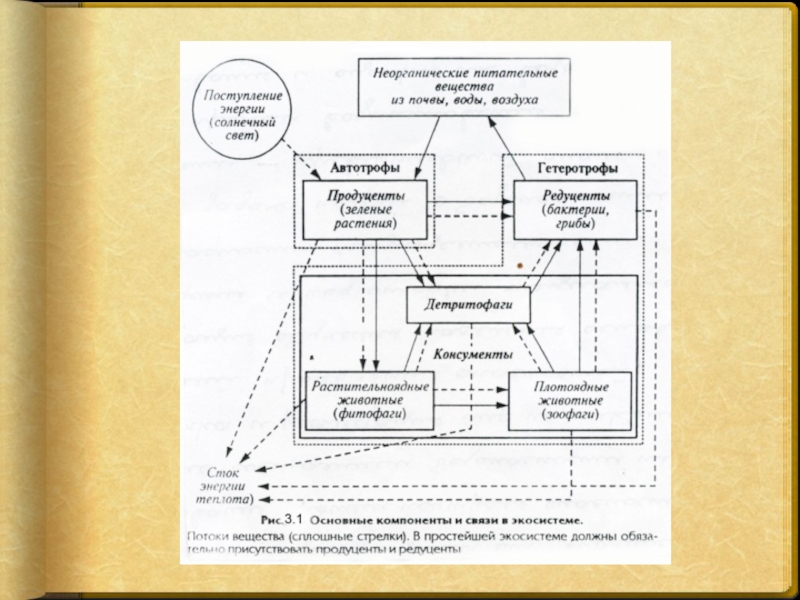

Каждая экосистема любого уровня состоит из

двух компонентов: Автотрофного и гетеротрофного, различаемые по способу питания.Автотрофные организмы это продукты, фотосинтезирующие растения (фототрофы) или хемотрофы, все они создают энергетическую базу для существования гетеротрофного компонента, с них начинается круговорот веществ.

Автотрофы («самопитающие») - организмы образующие органическое вещество своего тела из неорганических веществ - двуокиси углерода и воды - посредством процессов фотосинтеза и хемосинтеза. Автотрофы являются производителями продукции - продуктами экосистемы.

Слайд 5Гетеротрофные организмы, к которым относятся консументы первого, второго и третьего

порядков, а также резуценты (деструкторы), используют разлагают и перестраивают сложные

вещества, синтезированные автотрофами. Автотрофные организмы не могут существовать без гетеротрофов, поскольку они создают минеральную питательную базу для продуцентов, а также перерабатывают выделения растений - газообразные, жидкие вещества и т.д. Проводя детоксикацию продуктов жизнедеятельности Кроме того, экосистема взаимодействует с участком неживой природы с запасом материальных элементов.Консументы — потребители органического вещества живых организмов.

Слайд 6Детритофаги или сапрофаги, - организмы, питающиеся мертвым органическим веществом -

остатками растений и животных. Это различные гнилостные бактерии, грибы, черви,

личинки насекомых, жуки - котрофиги и др. Животные - все они выполняют функцию очищения экосистем. Детритофаги учавствуют в образовании почвы, торфа, донных отложений водоемов.Редуценты - бактерии и низшие грибы - завершают деструкцитивную работу консументов и сапрофагов, доводя разложение органики до её полной минерализации и возвращая в среду экосистемы последние порции двуокиси углерода, воды и минеральных элементов.

Слайд 7Важной характеристикой экосистем является разнообразие видового состава. При этом выявляются

ряд закономерностей:

1. Чем разнообразнее условия биотипов

в пределах экосистемы, тем

больше видов содержит соответствующий биоценоз.2. Чем больше видов содержит экосистема, тем меньше особей насчитывают соответствующие видовые популяции.

3. Чем больше разнообразие биоценоза, тем больше экологическая устойчивость экосистемы; биоценозы с малым разнообразием подвержены большим колебаниям численности доминирующих видов.

4. Эксплуатируемые человеком системы, представленные одним или очень малым числом видов (агроценозы с земледельческими монокультурами) неустойчивы по своей природе и не могут самоподерживаться.

Слайд 8 5. Если по какой – либо причине

происходит нарушение структуры экосистемы, исчезает группа организмов, вид, то по

закону цепных реакций может сильно измениться или даже разрушиться все сообщество.Но часто бывает и так, что через какое - то время после исчезновения одного вида на его месте оказываются другие организмы, другой вид, но выполняющий сходную функцию в экосистеме. Эта закономерность называется правилом замещения или дублирования; у каждого вида в экосистеме есть «дублер».

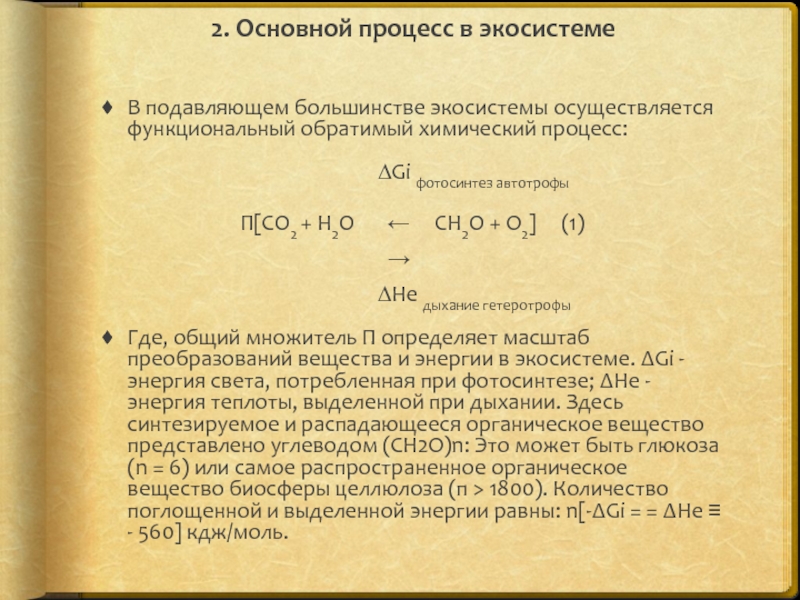

Слайд 102. Основной процесс в экосистеме

В подавляющем большинстве экосистемы осуществляется

функциональный обратимый химический процесс:

∆Gi фотосинтез автотрофыП[СО2 + Н2О СН2О + О2] (1)

∆Не дыхание гетеротрофы

Где, общий множитель П определяет масштаб преобразований вещества и энергии в экосистеме. ∆Gi - энергия света, потребленная при фотосинтезе; ∆Не - энергия теплоты, выделенной при дыхании. Здесь синтезируемое и распадающееся органическое вещество представлено углеводом (СН2О)n: Это может быть глюкоза (n = 6) или самое распространенное органическое вещество биосферы целлюлоза (п > 1800). Количество поглощенной и выделенной энергии равны: n[-∆Gi = = ∆Не ≡ - 560] кдж/моль.

Слайд 11Уравнение (1) описывает идеальный случай для экосистемы, замкнутой по веществу.

В реальных экосистемах прямая и обратная реакции, как правило не

совпадают из-за обмена участниками реакции (переноса воды, газов и органики) с другими системами. В экосистемах больших глубин, пещер, под землей, где нет света и не может осуществляться фотосинтез, органическое вещество поставляется либо местными хемоавтотрофами, либо поступает из других систем.Принципиальное различие между потоками вещества и энергии в экосистеме заключается в том, что биогенные элементы, составляющие органическое вещество, могут многократно участвовать в круговороте веществ, тогда как поток энергии однонаправлен и необратим. Каждая партия энергии используется только однократно. В соответствии со вторым законом термодинамики на каждом этапе трансформации энергии значительная её часть неизбежно теряется, рассеивается в виде теплоты.

Слайд 123. Изменчивость и стабильность экосистем. Гоместаз и сукцессия экологической системы

Экосистема

живет и развивается как единое целое. В природе менее устойчивые

экосистемы со временем сменяются на более устойчивые. Их смена определяется тремя факторами:1) упорядочным процессом развития экосистемы - установлением в ней стабильных взаимоотношений между видами;

2) изменением климатических условий;

3) изменением физической среды под влиянием жизнедеятельности организмов, составляющих экосистему.

Слайд 134. Гоместаз и сукцессия экологической системы

Климаксовое сообщество это первобытное, не

тронутое человеком, девственное сообщество, сделавшее себя максимально независимым от среды.

Климаксовые

эпосистемы относительно стабильны, обладают способностями к саморегулированию в течение длительного времени (по сравнению с начальной стадией).Изменение условий, развитие новых живых существ и формирование новых взаимосвязей между ними, помимо действия абиотических и антропогенных факторов, могут приводить к отмиранию климаксов.

Слайд 14На смену им приходят более молодые, и возможно, совсем иные

по составу сообщества.

Сукцессии экосистем, как и эволюция живого на всех

уровнях, направлены на обеспечение дальнейшего существования, или, как уже отмечалось, на достижения гомеостаза.Устойчивость стационарных состояний экосистем, а также способность их к переходу из одного состояния в другое обеспечивается многообразными механизмами саморегуляции, в основе которых лежит принцип обратной связи, отрицательной или положительной.

Слайд 15В большинстве случаев гомеостатическое состояние оказывается автоколебательным, т.е. таким, в

котором значения показателей колеблется во времени с постоянной амплитудой около

положения равновесия. Такое равновесие свойственны наиболее устойчивым системам.Устойчивость экосистем является также результатом длительной адаптации живых компонентов друг с другом и к компонентам косной среды.

Последовательная смена во времени одних экосистем (биоценозов в первую очередь) другими на определенном участке земной поверхности называются сукцессией (от англ, или латинск. зиссеззюп — последовательность, смена).

Слайд 16Сукцессии подразделяют на первичные и вторичные.

Первичные сукцессии развиваются на лишенном

жизни месте, где условия существования поначалу не являются благоприятными, -

постепенное заселение организмами появившейся суши, оголенной материковой породы (отступившее море или ледник, высохшее озеро, песчаные дюны, голые скалы и застывшая лава после извержения вулкана). В этих случаях решающую роль играет процесс почвообразования.Примером первичной сукцессии является зарастание песчаных дюн или лавовых потоков, появление злаковых растений, потом кустарников (ивняк, ольшаник), затем сосна, а после этого лиственные породы деревьев.

Слайд 17Вместе с первыми растениями появляются и и первые насекомые (кузнечики,

как растительноядные) и пауки (как хищники). Потом прибавляются к первым

поселенцам муравьи, жуки, бабочки и т.п. Вслед за насекомыми птицы и мелкие млекопитающие, а затем и крупные животные. Главную роль в развитии экосистемы играют растения.Вторичные сукцессии имеют характер постоянного восстановления свойственного данной местности сообщества после нанесенных повреждений (последствий бури, пожара, вырубки, наводнения, выпаса скота и т.п.).

Слайд 18Примером вторичной сукцессии под влиянием внутренних факторов может служить процесс

зарастания озера. Под воздействием жизнедеятельности населяющих его организмов, озера медленно

наполняются органическим веществом. Кроме того, в озеро могут поступать осадочные материалы. Скорость процесса зарастания зависит от начальной глубины озера (если озеро глубокое, то зарастание может длиться миллионы лет).Сукцессию можно наблюдать и на городских улицах. Мхи, лишайники и сорняки заселяют трещины на тротуарах (на крышах домов).

Слайд 19Для развития сообщества необходим длительный период времени. Так, для зарастания

песчаной дюны – 1000 лет, для восстановления леса на месте

вырубленного – от 100 до 200 лет, для восстановления нарушенного растительного покрова степи – более 50 лет.Вторичные сукцессии развиваются скорее, чем первичные. Отдельные стадии развития сукцессии принято называть серийными стадиями (или серийными экосистемами), а состояние окончательного равновесия (гомеостазом сообщества) – климаксом. (Гомеостаз – способность организма или система организмов поддерживать динамически устойчивое равновесие в изменяющихся условиях среды).