Разделы презентаций

- Разное

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Геометрия

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

БИОХИМИЯ МИНЕРАЛИЗОВАННЫХ ТКАНЕЙ ЗУБА Ассистент Демьяненко Е.В. ГУ ЛНР

Содержание

- 1. БИОХИМИЯ МИНЕРАЛИЗОВАННЫХ ТКАНЕЙ ЗУБА Ассистент Демьяненко Е.В. ГУ ЛНР

- 2. Общая характеристика минерализованных тканей зубаМинерализованные соединительные ткани

- 3. В зоне минерализации по мере роста кристаллов

- 4. ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ЗУБА

- 5. Минеральная основа минерализованных тканей зубаМинеральная основа представлена

- 6. Образуются при замещении гидроксилов на F- Определяются

- 7. Содержат карбонат (Са10(РО4)6 СО3) или гидрокарбонат (Са10(РО4)4

- 8. СТРОНЦИЕВЫЕ АПАТИТЫОбразуются во всех минерализованных тканях при

- 9. ЭМАЛЬ. ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ОСОБЕННОСТИ ОБМЕНА

- 10. В разные возрастные периоды после прорезывания зуба

- 11. СТРОЕНИЕ ЭМАЛИ Структурные компоненты: эмалевые призмы, межпризменное вещество, кутикула (частично)

- 12. ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ЭМАЛИ Минеральный компонент:

- 13. Характеристика белков эмали, обеспечивающих образование матрицы минерализацииАмелогенез

- 14. ЭТАПЫ ИНИЦИАЦИИ МИНЕРАЛИЗАЦИИ: В белках

- 15. МИНЕРАЛИЗАЦИЯ МАТРИКСА ЭМАЛИАмелогинины и энамелины –матричные белки,

- 16. НАРУШЕНИЕ АМЕЛОГЕНЕЗАНесовершенный амелогенез генетически обусловлен, связан с

- 17. ДЕНТИНДентин – первичная основная ткань зуба, формируется

- 18. ДЕНТИНОсновное вещество дентина пронизано множеством дентинных трубочек,

- 19. МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ДЕНТИНАСтруктурные компоненты: Межклеточное вещество (коллагеновые

- 20. Химический состав дентина (неорганический компонент)Неорганический компонент составляет

- 21. Химический состав дентина (органический компонент)Органический компонент: белки-

- 22. Белки ( 17 -22% от общего органического

- 23. Матриксный белок дентина 1 – кислый гликофосфопротеид

- 24. Характеристика основных белков дентина, участвующих в минерализации

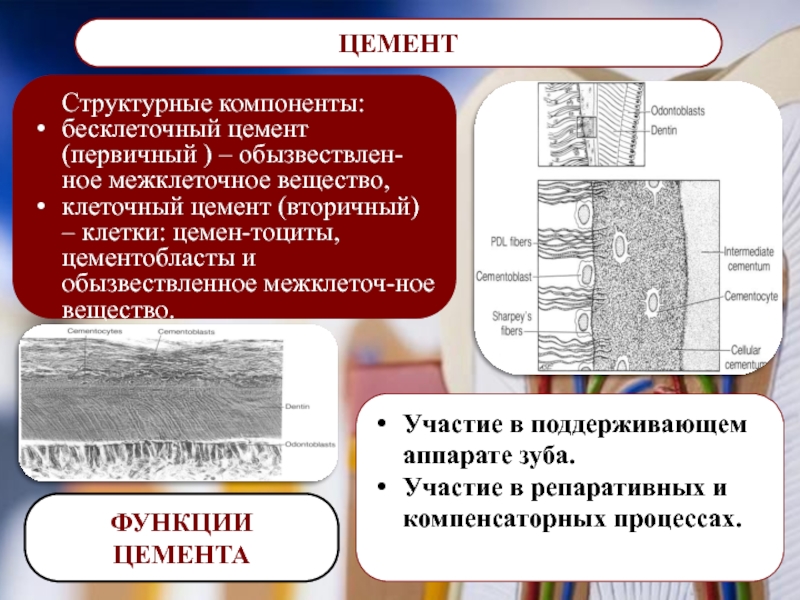

- 25. ЦЕМЕНТ Структурные компоненты: бесклеточный цемент (первичный

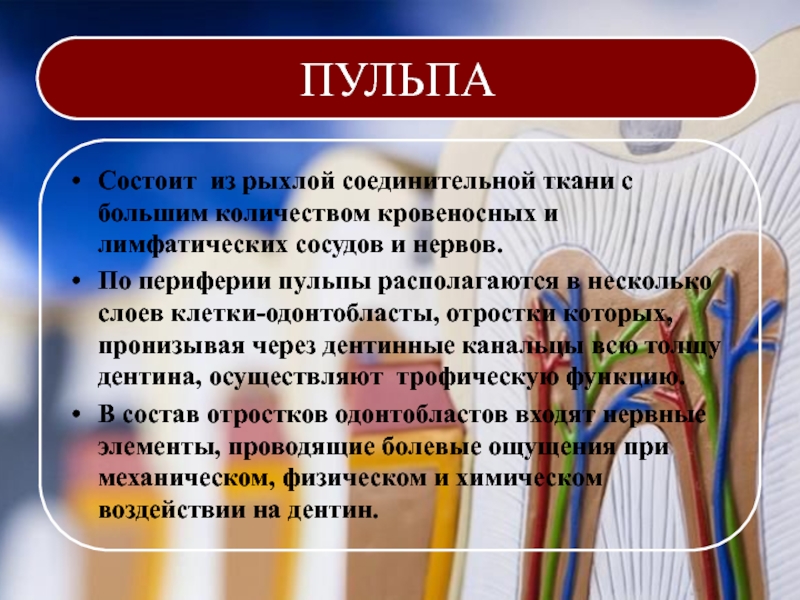

- 26. ПУЛЬПАСостоит из рыхлой соединительной ткани с большим

- 27. Кровообращение и иннервация пульпы осуществляется благодаря зубным

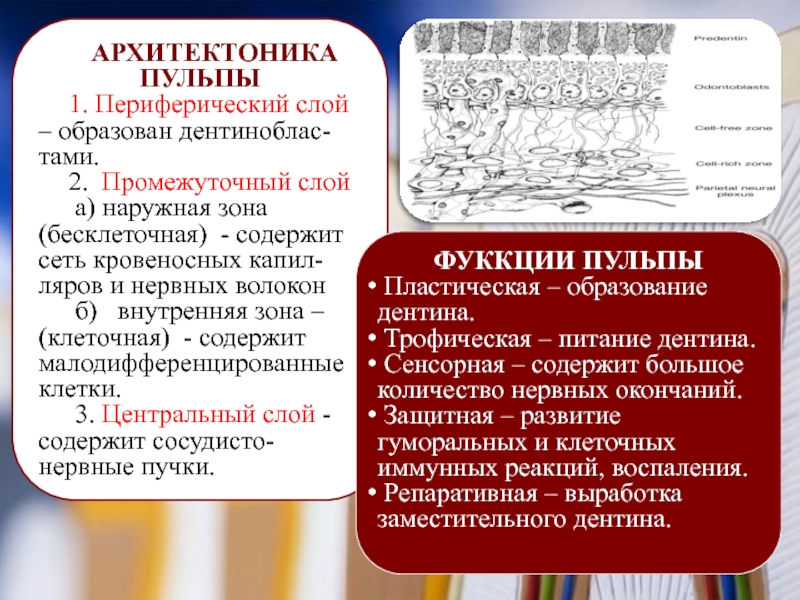

- 28. АРХИТЕКТОНИКА ПУЛЬПЫ1. Периферический слой – образован дентиноблас-тами.2.

- 29. ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПУЛЬПЫ Сокращение размеров пульпарной камеры.

- 30. Регуляция метаболизма твердый тканей зуба (основные

- 31. ПаратгормонКальцитриол – активная форма витамина Д3.Кальцитонин –

- 32. Витамины, необходимые для формирования твердых тканей зубаВитамин

- 33. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

- 34. Скачать презентанцию

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1

БИОХИМИЯ МИНЕРАЛИЗОВАННЫХ ТКАНЕЙ ЗУБА

Ассистент Демьяненко Е.В.

ГУ ЛНР «ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ»

Слайд 2Общая характеристика минерализованных тканей зуба

Минерализованные соединительные ткани зуба отличаются происхождением

в онтогенезе.

Однако в их развитии есть общие черты:

Межклеточный матрикс заполнен

минералами.Принцип минерализации единый – минерализации подвергается матрица, представленная белками, которые синтезируются бластными клетками матрикса. Большинство этих белков способны связывать Са++ за счет наличия в них фосфосерина, глутамата и аспартата ( «-»заряд)

Слайд 3В зоне минерализации по мере роста кристаллов происходит деградация белков

и протеогликанов лизосомальными ферментами – протеазами, гликозидазами, фосфатазами, - и

вытеснение Н2О.Различия в общих путях метаболизма биомолекул носят количественный, а не качественный характер: в них протекают (с разной скоростью в разные периоды морфогенеза) анаэробное и аэробное окисление углеводов, ЦТК, ПФЦ, окисление ВЖК, синтез и потребление АТФ, биосинтез и распад нуклеиновых кислот, биосинтез и распад белков и протео-гликанов (не относится к зрелой эмали); процессы минерализации и деминерализации.

Поддержание гомеостаза по окончанию морфогенеза поддерживается за счет пульпы, клеточного цемента, периодонтальных волокон и слюны ( в эмале – в основном за счет слюны).

Слайд 5Минеральная основа минерализованных тканей зуба

Минеральная основа представлена кристаллами апатитов. Основной

апатит – гидроксиапатит: Са10 (РО4)6 (ОН)2.

Молекула его электронейтральна.(+20; -20)

Если

молекула находится в нейтральном состоянии, то соотношение Са/Р (кальциево-фосфатный коэффициент) составляет 1,67 (10:6). Это идеальное соотношение. Кальциево-фосфатный коэффициент может меняться от 1,3 до 2,0 (кристаллы неустойчивые), т.к. кол-во Са2+ может колебаться от 8 до 12, что меняет заряд молекулы.

В кристаллической решетке апатита могут быть вакантные места, на которые могут встраиваться другие ионы.

Это снижает устойчивость кристаллов, снижает резистентность кристалла к разрушению. В глубь ионной решетки кристаллов гидроксиапатитов за счет изоморфного замещения также могут включаться Са2+ РО44-, СО3-, Sr2+ ,F-. Интенсивность замещения зависит от содержания ионов-заместителей в слюне и в крови, а значит от характера питания и качества воды.

Слайд 6Образуются при замещении гидроксилов на F-

Определяются в эмали, дентине,

цементе.

Са10 (РО4)6 F.ОН (гидрофторапатит)

Са10 (РО4)6 F2 (фторапатит)

Эти соединения

устойчивы к растворению в кислой среде. Повышают резистентность к кариесу. С этим связана профилактическое действие фтора. ФТОРАПАТИТЫ

При высоких концентрациях фтора образуется

фторид Са – CаF2, нерастворимое соединение.

Он не образует кристаллы, быстро исчезает из ткани, (вызывая повреждение ткани) – флюороз.

Большое количество фтора у младенца сопровождается развитием несовершенного амелогенеза, угнетает пролиферацию амелобластов, приводит к нарушению образования фосфосерина (связывается с гидроксильными группами серина) , фтор способен связываться с активным центром сериновых протеаз , ингибируя их, что ограничивет протеолиз белков эмалевого матрикса при созревании эмали.

Поэтому для флюороза характерно более высокое содержания белка в эмали зрелого зуба и уменьшение количества апатитов, что сопровождается изменением проницаемости эмали.

Отрицательная роль ионов фтора при высоком содержании

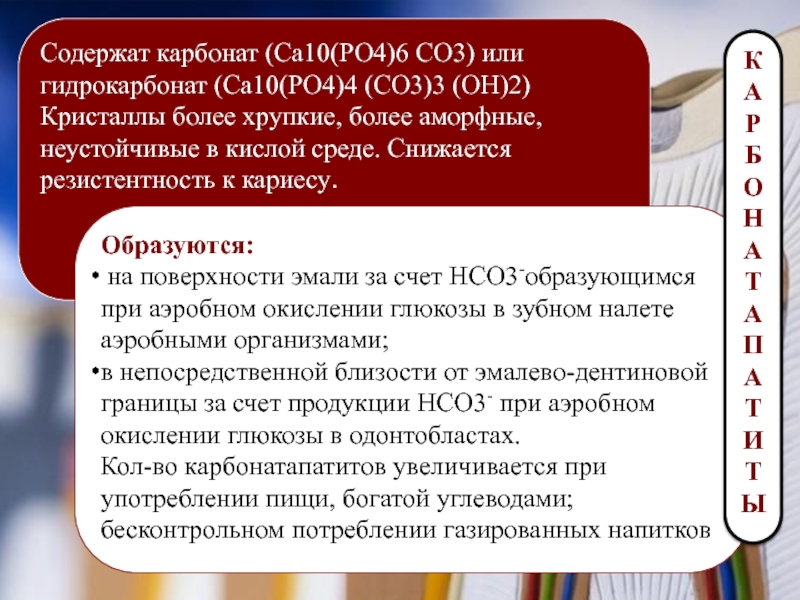

Слайд 7Содержат карбонат (Са10(РО4)6 СО3) или гидрокарбонат (Са10(РО4)4 (СО3)3 (ОН)2)

Кристаллы

более хрупкие, более аморфные, неустойчивые в кислой среде. Снижается резистентность

к кариесу.Образуются:

на поверхности эмали за счет НСО3-образующимся при аэробном окислении глюкозы в зубном налете аэробными организмами;

в непосредственной близости от эмалево-дентиновой границы за счет продукции НСО3- при аэробном окислении глюкозы в одонтобластах.

Кол-во карбонатапатитов увеличивается при употреблении пищи, богатой углеводами; бесконтрольном потреблении газированных напитков

КА

Р

БОНАТАПАТИТЫ

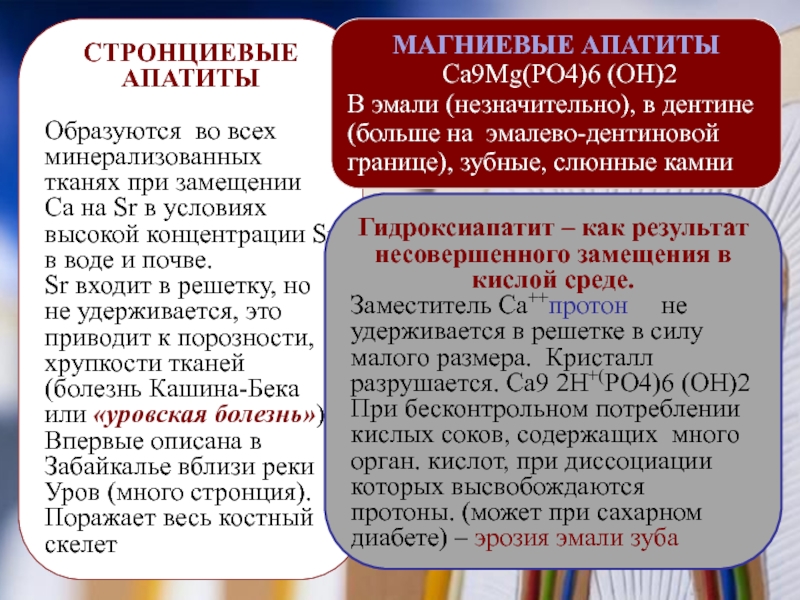

Слайд 8СТРОНЦИЕВЫЕ АПАТИТЫ

Образуются во всех минерализованных тканях при замещении Са на

Sr в условиях высокой концентрации Sr в воде и почве.

Sr входит в решетку, но не удерживается, это приводит к порозности, хрупкости тканей (болезнь Кашина-Бека или «уровская болезнь»). Впервые описана в Забайкалье вблизи реки Уров (много стронция).

Поражает весь костный скелет

МАГНИЕВЫЕ АПАТИТЫ

Са9Mg(РО4)6 (ОН)2

В эмали (незначительно), в дентине (больше на эмалево-дентиновой границе), зубные, слюнные камни

Гидроксиапатит – как результат несовершенного замещения в кислой среде.

Заместитель Са++протон не удерживается в решетке в силу малого размера. Кристалл разрушается. Са9 2Н+(РО4)6 (ОН)2 При бесконтрольном потреблении кислых соков, содержащих много орган. кислот, при диссоциации которых высвобождаются протоны. (может при сахарном диабете) – эрозия эмали зуба

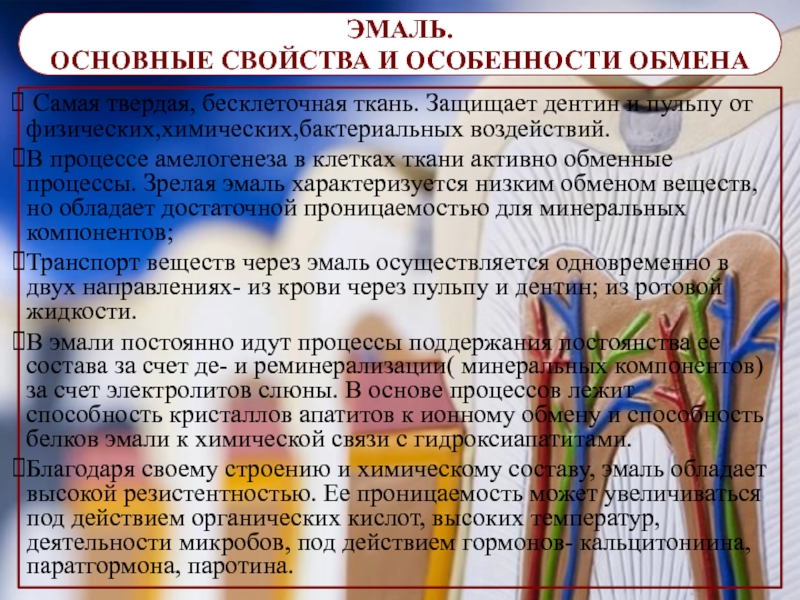

Слайд 9ЭМАЛЬ.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ОСОБЕННОСТИ ОБМЕНА

Самая твердая, бесклеточная ткань.

Защищает дентин и пульпу от физических,химических,бактериальных воздействий.

В процессе амелогенеза в

клетках ткани активно обменные процессы. Зрелая эмаль характеризуется низким обменом веществ, но обладает достаточной проницаемостью для минеральных компонентов;Транспорт веществ через эмаль осуществляется одновременно в двух направлениях- из крови через пульпу и дентин; из ротовой жидкости.

В эмали постоянно идут процессы поддержания постоянства ее состава за счет де- и реминерализации( минеральных компонентов) за счет электролитов слюны. В основе процессов лежит способность кристаллов апатитов к ионному обмену и способность белков эмали к химической связи с гидроксиапатитами.

Благодаря своему строению и химическому составу, эмаль обладает высокой резистентностью. Ее проницаемость может увеличиваться под действием органических кислот, высоких температур, деятельности микробов, под действием гормонов- кальцитониина, паратгормона, паротина.

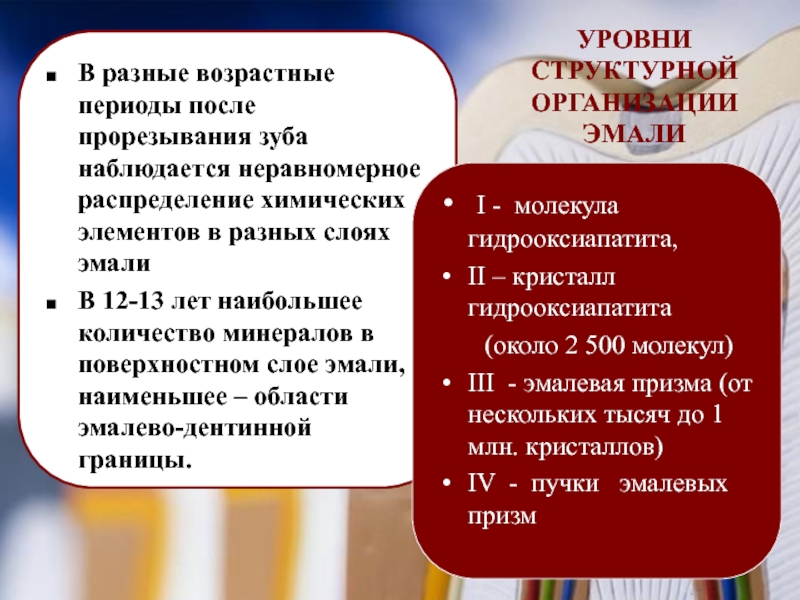

Слайд 10В разные возрастные периоды после прорезывания зуба наблюдается неравномерное распределение

химических элементов в разных слоях эмали

В 12-13 лет наибольшее количество

минералов в поверхностном слое эмали, наименьшее – области эмалево-дентинной границы. I - молекула гидрооксиапатита,

II – кристалл гидрооксиапатита

(около 2 500 молекул)

III - эмалевая призма (от нескольких тысяч до 1 млн. кристаллов)

IV - пучки эмалевых призм

УРОВНИ СТРУКТУРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЭМАЛИ

Слайд 11

СТРОЕНИЕ ЭМАЛИ

Структурные компоненты:

эмалевые призмы,

межпризменное вещество,

кутикула (частично)

Слайд 12ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ЭМАЛИ

Минеральный компонент:

Эмаль – самая

твердая и плотная ткань организма. Минеральный компонент зрелой эмали составляет

95% (первичная,незрелая эмаль на стадии вторичной минерализации - 70%). Основная масса неорганический компонентов представлена кристаллами гидроксиапатита (75%), карбонатапатита (12%), фторапатитов (около1%) и незначительно другими, прочно связанных с органическим компонентом.Имеются и аморфные участки неорганического компонента, ионы 43 макро- и микроэлементов, распределение которых строго закономерно – снижением их концентрации в направлении от поверхности зуба к дентину.

Слайд 13Характеристика белков эмали, обеспечивающих образование матрицы минерализации

Амелогенез связан с деятельностью

энамелобластов (амелобласты, адамантобласты).

Энамелобласты на первой стадии амелогенеза секретируют в

матрикс специфические белки, обеспечивающие формирование матрицы минерализации.Эмбриональная эмаль содержит их 20% от массы тканей, зрелая эмаль - 1% (амелогинины и фосфопротеиды). Основными белками являются амелогинины и энамелины; тафтелин (все гликофосфопротеиды), кальцийсвязывающие белки.

Роль амелогининов – организация будущего кристалла определенной формы. Особенность матричных белков в аминокислотном составе, в частности в них много сер, лиз, тир, способных к фосфорилированию (центры минерализации, способные далее присоединять ионы Са.

Слайд 14ЭТАПЫ

ИНИЦИАЦИИ МИНЕРАЛИЗАЦИИ:

В белках зачатка зуба

центры минерализации неактивны, они заблокированы. После прорезывания белки подвергаются ограниченому

протеолизу (специфические протеазы) и освобождаются центры минерализации.В местах минерализации активируется щелочная фосфатаза (синтез в остеобластах) . Она высвобождает органический фосфат, который идет на фосфорилирование аминокислот в структуре матричных белков в центрах минерализации. Донор фосфатной группы – АТФ. Роль индукторов минерализации –чаще серин, лизин, тирозин.

Белки эмали

Слайд 15МИНЕРАЛИЗАЦИЯ МАТРИКСА ЭМАЛИ

Амелогинины и энамелины –матричные белки, способствуют организации кристаллов

специфической формы.

Тафтелин имеет сродство к ионам Р и Са

– необходим только на начальной стадии образования центров минерализации. Тафтелин – фосфорилированный гликопротеид, интегрирующий белок, который осуществляет связь между эмалью и дентином. В матрице эмали также содержится небольшое к-во протеогликанов.

Для образования и роста кристаллов гидроксиапатитов необходимы высокая концентрация ионов Са. Транспорт ионов Са к матричным белкам осуществляют кальцийсвязывающие белки, содержащие в своем составе карбоксильную группу вƔ- положении (для их образования необходим витамин К).

Окончательная минерализация происходит после прорезывания зуба. Неорганические в-ва поступают в основном слюны из слюны и со стороны дентина.

Созревание эмали сопровождается снижением кол-ва органического компонента, в частности белков, углеводов; В зрелой эмали амелобласты погибают (апоптоз)

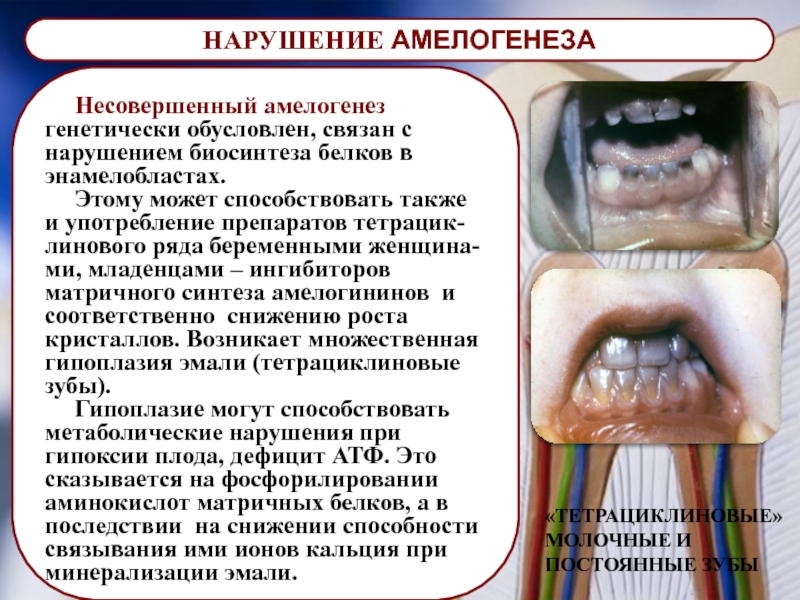

Слайд 16НАРУШЕНИЕ АМЕЛОГЕНЕЗА

Несовершенный амелогенез генетически обусловлен, связан с нарушением биосинтеза белков

в энамелобластах.

Этому может способствовать также и употребление препаратов тетрацик-линового ряда

беременными женщина-ми, младенцами – ингибиторов матричного синтеза амелогининов и соответственно снижению роста кристаллов. Возникает множественная гипоплазия эмали (тетрациклиновые зубы).Гипоплазие могут способствовать метаболические нарушения при гипоксии плода, дефицит АТФ. Это сказывается на фосфорилировании аминокислот матричных белков, а в последствии на снижении способности связывания ими ионов кальция при минерализации эмали.

«ТЕТРАЦИКЛИНОВЫЕ» МОЛОЧНЫЕ И ПОСТОЯННЫЕ ЗУБЫ

Слайд 17ДЕНТИН

Дентин – первичная основная ткань зуба, формируется до формирования эмали

и цемента.

Обновляется в течении жизни человека, как и кость. После

прорезывания зуба дентиногенез замедляется. В обеспечении метаболизма основную роль играет пульпа. Формирование дентина обеспечивают секреторно-активные одонтобласты, образующиеся в пульпе. Одонтобласты секретируют в матрикс коллагеновые белки (I типа), неколлагеновые белки (кислые фосфопротеиды, богатые аспарагиновой кислотой и фосфосерином); глюкозаминогликаны (в .ч. гиалуроновую кислоту), ФЛ, цитраты ( из ЦТК).

При повреждении дентина одонтобласты восстанавливают матрицу минерализации и, таким образом, регулируют минерализацию (существует терапия, активирующая этот процесс).

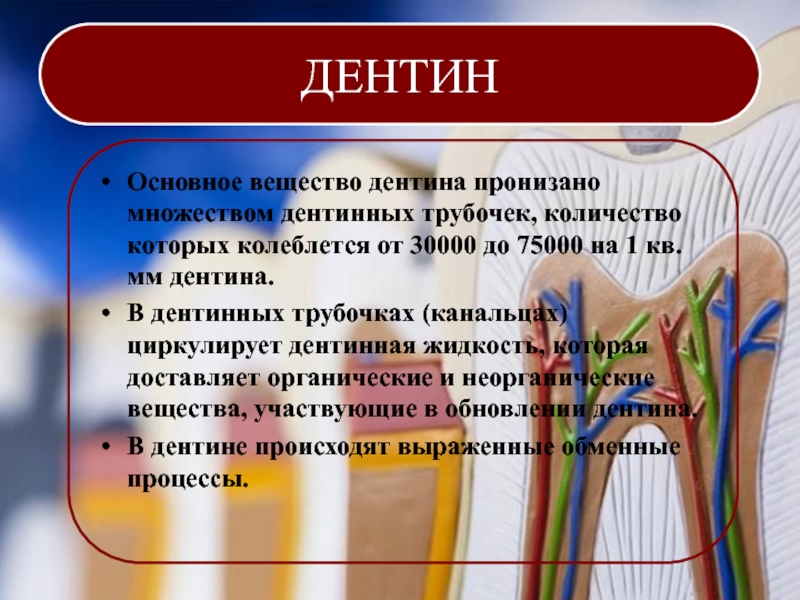

Слайд 18ДЕНТИН

Основное вещество дентина пронизано множеством дентинных трубочек, количество которых колеблется

от 30000 до 75000 на 1 кв.мм дентина.

В дентинных трубочках

(канальцах) циркулирует дентинная жидкость, которая доставляет органические и неорганические вещества, участвующие в обновлении дентина.В дентине происходят выраженные обменные процессы.

Слайд 19МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ДЕНТИНА

Структурные компоненты:

Межклеточное вещество (коллагеновые волокна, основное вещество,

протеогликаны, кристаллы гидрооксиапатита)

Дентинные трубочки (отростки дентинобластов, нервные волокна,

дентинная жидкость) Слайд 20Химический состав дентина (неорганический компонент)

Неорганический компонент составляет 70 %, и

10% воды от общей массы.

Качественный спектр схож с костной

тканью и эмалью, отличается количественно и представлен в основном Са, РО4 (меньше, чем в эмали), Mg, Na (больше чем в эмали), CI. Из микроэлементов в основном - Si, Fe+3, Ba, Zn,Pb. Основной компонент – кристаллы гидроксиапатита (однако, суммарный химический состав его не совпадает с формулой идеального гидроксиапатита) и его производные (повышено содержание фторапатитов). Кроме кристаллов – аморфные фосфат кальция и карбонат натрия. Размер кристаллов меньше, чем в эмале.

Слайд 21Химический состав дентина (органический компонент)

Органический компонент:

белки- коллаген I типа-

основной компонент матрицы минерализации;

белки, способные связываться с ионом фосфора

и кальция;глюкозаминогликаны, протеогликаны,

ФЛ - компоненты матрикса минерализации,

моносахара необходимые для гликозилирования протеинов и источники энергии;

гликоген – источник глюкозы;

цитрат (1% из ЦТК) - депо (у цитрата три СОО- ) и транспортная форма Са++ к поверхности растущего кристалла.

Ферменты: щелочная фосфатаза, синтезируемая одонтобластами, катализиру-ющая отщепление фосфатного иона, необходимого для мине-рализации, от фосфооргани-ческих соединений (часто от АТФ).

Ферменты гликолиза, ЦТК, трансаминазы т.к. в клетках дентина проте-кают все эти процессы.

Факторы роста и др. пептиды влияющие на пролиферцию одонтобластов.

Растворимые белки, проникающие в дентин из крови – сывороточные белки – альбумины, α-, β-, Ɣ- глобулины.

Слайд 22Белки ( 17 -22% от общего органического компонента) формируют белковую

матрицу минерализации.

Основа матрицы – коллаген I типа (95% от

белковой фракции).Неколлагеновые белки:

Фосфофорин – специфический белок, синтезируется только в одонтобластах (50% от всех неколлагеновых белков). Содержит большое количество серина, который способен активно фосфорилироваться ( по ОН-группе), а значит способен в дальнейшем связываться с Са. и способен связываться с коллагеном. Его роль в образовании первичных кристаллов между фибриллами коллагена.

Остеонектин – гликопротеид, имеет центры связывания с ионами Са и РО4 и функциональными группами коллагена, располагается между фибриллами коллагена, формирует центры кристаллизации и инициирует процесс минерализации. В матриксе дентина в период развития.

Характеристика белков дентина, участвующих в минерализации

Слайд 23Матриксный белок дентина 1 – кислый гликофосфопротеид (высокая способность связывать

ионы Са через фосфосерин) –участвует в формировании и росте кристаллов

апатитов только в дентине).Са- связывающие белки – (Gla-белки), содержащие остатки Ɣ-глютаминовой кислоты, способные связывать ионы кальция необходимые для роста кристаллов. Для синтеза Gla-белков на посттрансляционном уровне для карбоксилирования глутаминовой кислоты необходим витамин К.

Морфогенетический белок кости (МБК) – кислый гликофосфопротеид. Один из пептидов, относящийся к семейству факторов роста. Секретируется в пульпе в ответ внешние раздражители ( эрозия, травма) одонтобластами для образования заместительного дентина.

Характеристика белков дентина, участвующих в минерализации

Слайд 24Характеристика основных белков дентина, участвующих в минерализации ( продолжение)

Остеокальцин –

относится группе Са-связывающих белков.

За счет Ɣ-карбоксильной группы глютаминовой связывается

с Са++ в межклеточном веществе. Это приводит к снижению содержания свободных Са++, уменьшается связывание Са++ с остеонектином, это замедляет центры минерализации, снижается скорость минерализации и кость не подвергается излишней минерализации. Остеокальцин – маркер ормирования костной ткани.

Синтезируется в остеобластах, поступает во внеклеточный матрикс, чачтично в кровоток.

Снижение его содержания ведет к активации минерализации.

Характеристика белков дентина, участвующих в минерализации

Слайд 25ЦЕМЕНТ

Структурные компоненты:

бесклеточный цемент (первичный ) – обызвествлен-ное

межклеточное вещество,

клеточный цемент (вторичный) – клетки: цемен-тоциты,

цементобласты и обызвествленное межклеточ-ное вещество.Участие в поддерживающем аппарате зуба.

Участие в репаративных и компенсаторных процессах.

ФУНКЦИИ ЦЕМЕНТА

Слайд 26ПУЛЬПА

Состоит из рыхлой соединительной ткани с большим количеством кровеносных и

лимфатических сосудов и нервов.

По периферии пульпы располагаются в несколько слоев

клетки-одонтобласты, отростки которых, пронизывая через дентинные канальцы всю толщу дентина, осуществляют трофическую функцию.В состав отростков одонтобластов входят нервные элементы, проводящие болевые ощущения при механическом, физическом и химическом воздействии на дентин.

Слайд 27Кровообращение и иннервация пульпы осуществляется благодаря зубным артериальным и нервным

веточкам соответствующих артерий и нервов челюстей.

Пульпа способствует регенеративным процесса, которые

проявляются в образовании заместительного дентина при кариозном процессе.Пульпа является биологическим барьером, препятствующим проникновению микробов из кариозной полости через канал зуба за пределы зуба в периодонт.

Слайд 28АРХИТЕКТОНИКА ПУЛЬПЫ

1. Периферический слой – образован дентиноблас-тами.

2. Промежуточный слой

а) наружная зона (бесклеточная) - содержит сеть кровеносных капил-ляров

и нервных волокон б) внутренняя зона – (клеточная) - содержит малодифференцированные клетки.

3. Центральный слой - содержит сосудисто-нервные пучки.

ФУККЦИИ ПУЛЬПЫ

Пластическая – образование дентина.

Трофическая – питание дентина.

Сенсорная – содержит большое количество нервных окончаний.

Защитная – развитие гуморальных и клеточных иммунных реакций, воспаления.

Репаративная – выработка заместительного дентина.

Слайд 29ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПУЛЬПЫ

Сокращение размеров пульпарной камеры.

Изменение формы пульпарной

камеры.

Уменьшение количества клеток (до 50 %).

Увеличение

количества коллагеновых волокон и обызвествленных структур. Слайд 30Регуляция метаболизма твердый тканей зуба

(основные положения)

Осуществляется множественными факторами –

системными (гормонами) и местными, секретируемыми клетками кости (факторы роста, цитокины

и др.) и витаминами. Действие этих факторов изучено в основном на кости.Необходимым условием развития костных тканей является баланс между количеством и активностью остеокластов и остеобластов, которые синтезируют необходимые матричные белки, ГАГ, кальцийсвязывающие белки, факторы роста и др, определяющие формирование матрицы; баланс между продукцией RANKL и остеопротегерином и оптимальное соотношение, в первую очередь, ионов кальция и фосфора.

Слайд 31Паратгормон

Кальцитриол – активная форма витамина Д3.

Кальцитонин – антогонист паратгормона.

Эстрогены, андрогены

Инсулин

– способствует активации метаболических процессов в остеобластах, способствует минерализации.

Паротин –

гликопротеин (околоушная, поднижнечелюст-ная железа) усиливает поступление Са в дентин.Глюкокортикоиды

Инсулиноподобный фактор роста- IGF-1- стимулирует пролиферацию и дифференцировку остеобластов. В период роста и развития секреция усиливается, при остеопорозе снижается.

Трансформирующий фактор роста- TGF-β – стимулирует в остеобластах синтез коллагена I, щелочной фосфатазы, которая повышает концентрацию РО4 в зоне минерализации.

Тромбоцитарный фактор роста –PDGF – активирует в остеобластах матричные синтезы ( синтез ДНК, РНК, белка).

В связи с этим в стоматологической практике исполь-зуется тромбоцитарная масса – плазма крови, обогащенная тромбоцитами, которые синтезируют эти факторы

Слайд 32Витамины, необходимые для формирования твердых тканей зуба

Витамин А . В

плане зуба – способствует развитию и дифференциации клеток в эмбриональном

развитии – остеобластов, амелобластов, цементобластовВитамин Д3 необходим для образования гормональной форма кальцитриола

Витамин С – для поддержания Fе++ - кофактора пролилгидроксилазы, лизилгидрооксилазы на стадии образования про –альфа-цепей коллагена.

Витамин В6 – кофактор медьзависимой лизилоксидазы на стадии образования поперечных сшивок лиз-лиз при формирования зрелого коллагена.

Витамин К- на стадии гамма - карбоксилирования глютаминовой кислоты на стадии образования кальцийсвязывающих белков ( Gla-белков)