Слайд 1Дети в период Первой Мировой войны 1914-1918 гг.

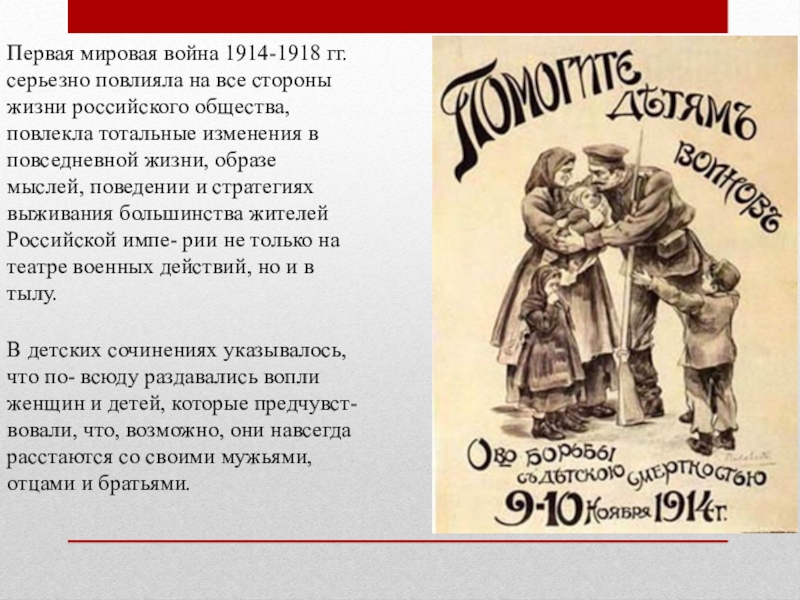

Слайд 2Первая мировая война 1914-1918 гг. серьезно повлияла на все стороны

жизни российского общества, повлекла тотальные изменения в повседневной жизни, образе

мыслей, поведении и стратегиях выживания большинства жителей Российской импе- рии не только на театре военных действий, но и в тылу.

В детских сочинениях указывалось, что по- всюду раздавались вопли женщин и детей, которые предчувст- вовали, что, возможно, они навсегда расстаются со своими мужьями, отцами и братьями.

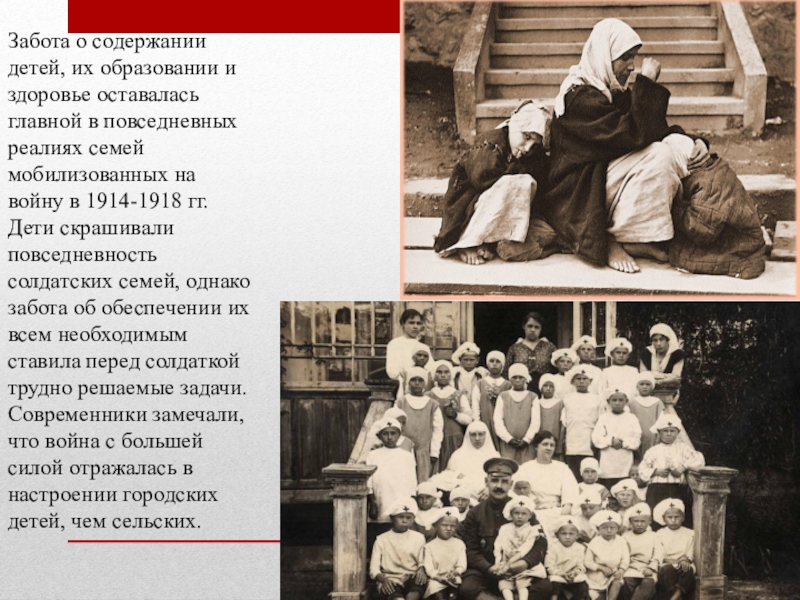

Слайд 3Забота о содержании детей, их образовании и здоровье оставалась главной

в повседневных реалиях семей мобилизованных на войну в 1914-1918 гг.

Дети скрашивали повседневность солдатских семей, однако забота об обеспечении их всем необходимым ставила перед солдаткой трудно решаемые задачи. Современники замечали, что война с большей силой отражалась в настроении городских детей, чем сельских.

Слайд 4Города с их ежедневными и более частыми выпусками газет, с

лазаретами, с железнодорожными поездами, полными раненых, с пленными на улицах

«крайне нервировали детей всех возрастов».

В деревнях же мощное воздействие войны проявлялось в период мобилизации, а потом все становилось спокойнее, тревожные события случались реже, и не было того повышенного ритма жизни, как в городах

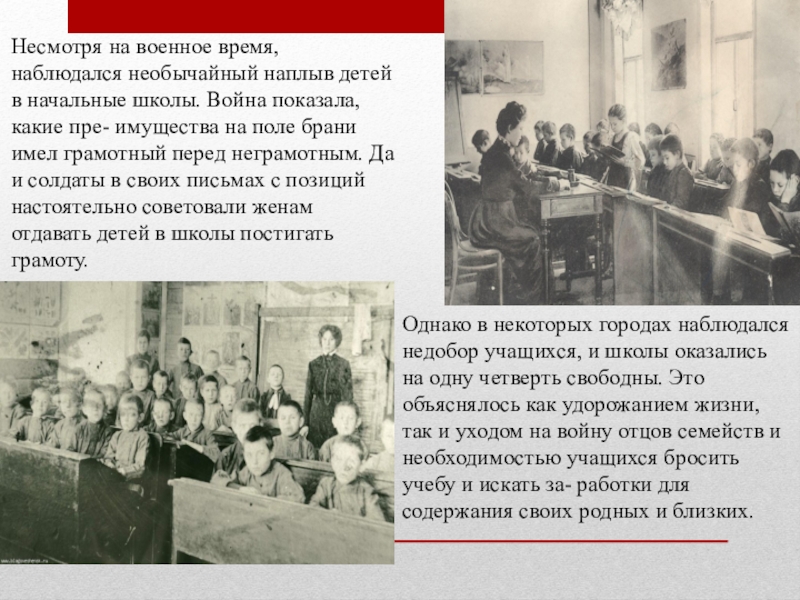

Слайд 5Несмотря на военное время, наблюдался необычайный наплыв детей в начальные

школы. Война показала, какие пре- имущества на поле брани имел

грамотный перед неграмотным. Да и солдаты в своих письмах с позиций настоятельно советовали женам отдавать детей в школы постигать грамоту.

Однако в некоторых городах наблюдался недобор учащихся, и школы оказались на одну четверть свободны. Это объяснялось как удорожанием жизни, так и уходом на войну отцов семейств и необходимостью учащихся бросить учебу и искать за- работки для содержания своих родных и близких.

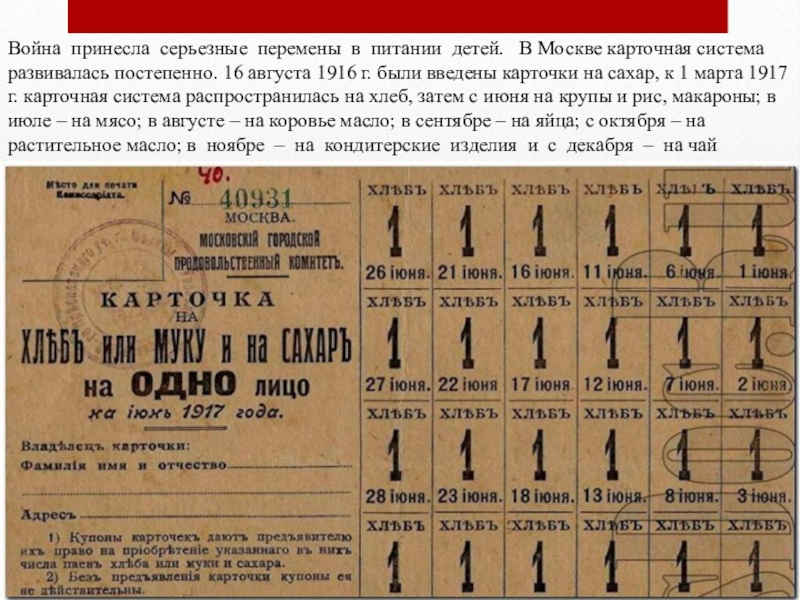

Слайд 6Война принесла серьезные перемены в питании детей. В Москве

карточная система развивалась постепенно. 16 августа 1916 г. были введены

карточки на сахар, к 1 марта 1917 г. карточная система распространилась на хлеб, затем с июня на крупы и рис, макароны; в июле – на мясо; в августе – на коровье масло; в сентябре – на яйца; с октября – на растительное масло; в ноябре – на кондитерские изделия и с декабря – на чай

Слайд 7Материалы по изучению повседневной жизни детей и призрения семей призванных

на войну нижних чинов таят в себе немало противоречий и

источниковедческих сюрпризов. И со- временники, и историки при желании всегда находили свидетельства как критического положения семей призванных на войну, так и вполне достаточного уровня их жизни, а порой и обогащения в условиях военной поры. Заметим, что эти противоречия вполне объяснимы условиями жизни солдатских семей и положением детей в различных регионах, сложившимися там ценами и оказанием помощи не только государством, но и общественностью, духовенством, благотворительными учреждениями.

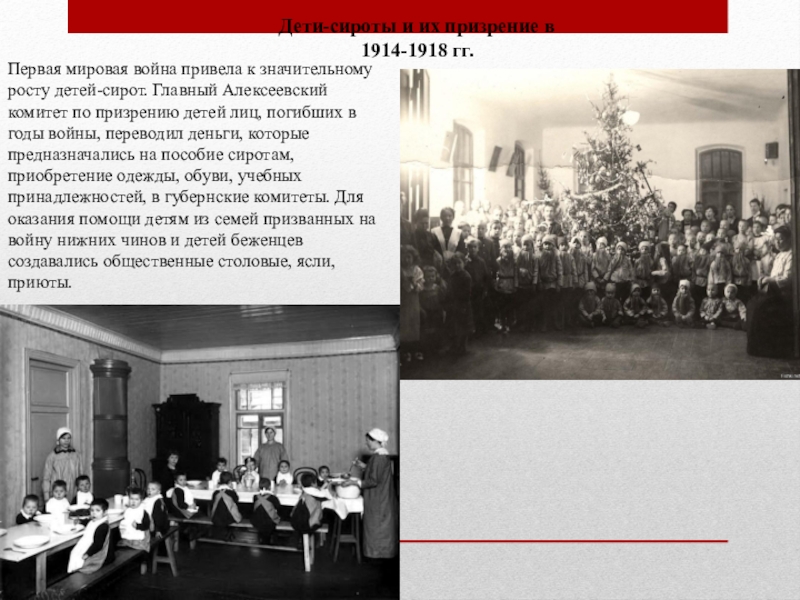

Слайд 8Дети-сироты и их призрение в 1914-1918 гг.

Первая мировая война привела

к значительному росту детей-сирот. Главный Алексеевский комитет по призрению детей

лиц, погибших в годы войны, переводил деньги, которые предназначались на пособие сиротам, приобретение одежды, обуви, учебных принадлежностей, в губернские комитеты. Для оказания помощи детям из семей призванных на войну нижних чинов и детей беженцев создавались общественные столовые, ясли, приюты.

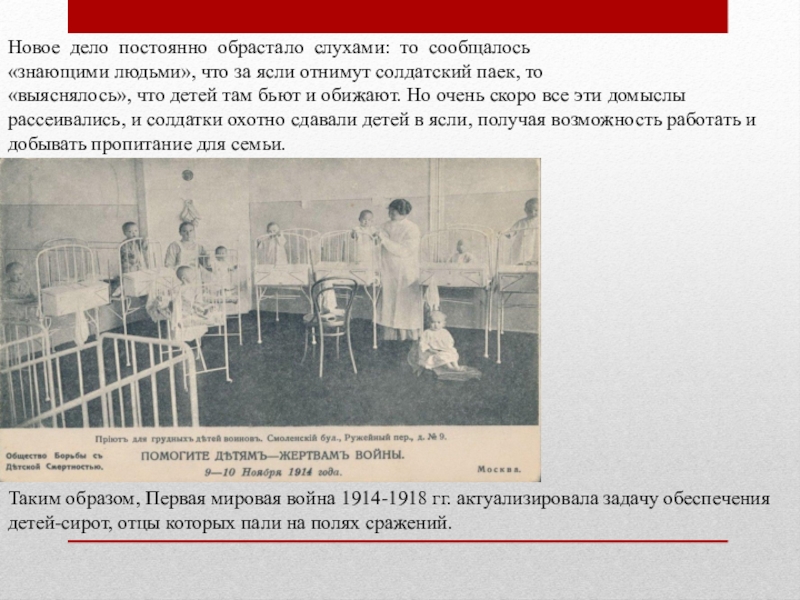

Слайд 9Новое дело постоянно обрастало слухами: то сообщалось

«знающими людьми», что за

ясли отнимут солдатский паек, то

«выяснялось», что детей там бьют и

обижают. Но очень скоро все эти домыслы рассеивались, и солдатки охотно сдавали детей в ясли, получая возможность работать и добывать пропитание для семьи.

Таким образом, Первая мировая война 1914-1918 гг. актуализировала задачу обеспечения детей-сирот, отцы которых пали на полях сражений.

Слайд 10Вполне очевидно, что война выкинула за борт гражданского обихода великое

множество детворы. Дети зажиточных людей стали нищими, уличными побирушками. Дети

бедноты превратились в маленьких уличных преступников, воришек, хулиганов.

Открывались приюты, убежища, ясли. К числу таких учреждений относится и основанный в Петрограде приют для детей интеллигентных беженцев.

Особенностью приюта является то обстоятельство, что он был предназначен для детей интеллигентных беженцев. Здесь оказались собраны дети чиновников, общественных деятелей, журналистов, адвокатов и т.п. Большинство детей из Западного края: русские, поляки, латыши, евреи, эстонцы – все эти маленькие люди слились здесь в одну большую разноплеменную семью.

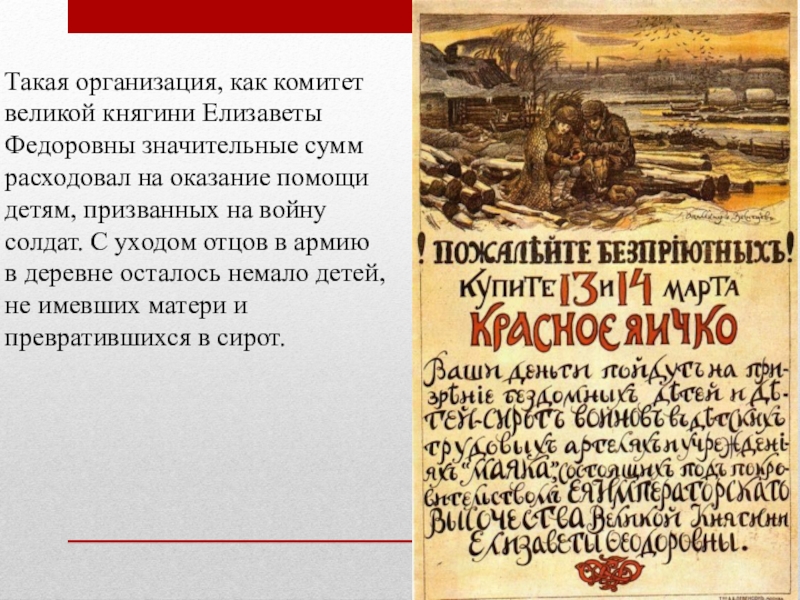

Слайд 11Такая организация, как комитет великой княгини Елизаветы Федоровны значительные сумм

расходовал на оказание помощи детям, призванных на войну солдат. С

уходом отцов в армию в деревне осталось немало детей, не имевших матери и превратившихся в сирот.

Слайд 12Приюты делились на разные типы в зависимости от возраста воспитанников,

их содержания, трудовой направленности и пр. Существовали мелкие сельские приюты

для детей от 2 до 12 лет, дневные ясли, крупные сельскохозяйственные приюты, общежития при ремесленных мастерских, монастырские при- юты и пр.

Таким образом, вполне очевидно, что Алексеевский комитет и другие государственные, общественные и благотворительные организации играли важную роль в организации помощи детям-сиротам, несколько смягчали тяжелое экономические положения и условия жизни таких детей

Слайд 13

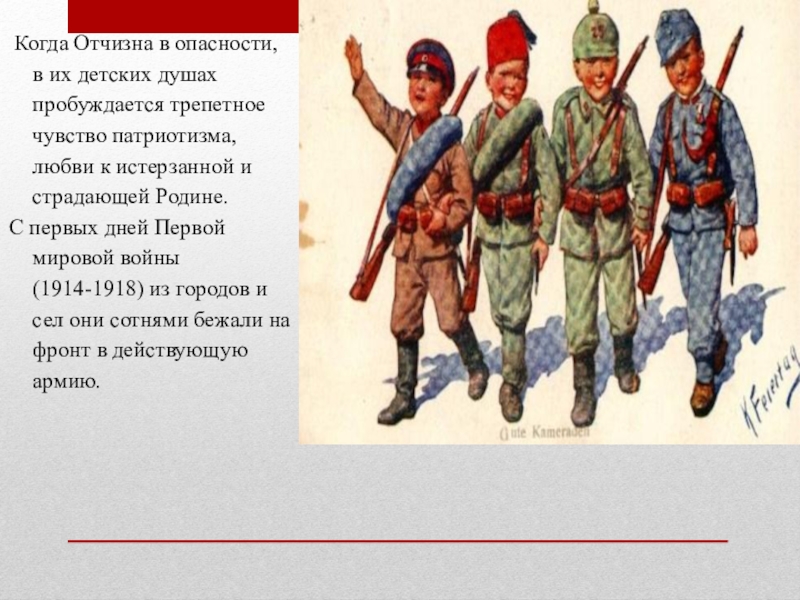

Когда Отчизна в опасности, в их детских душах

пробуждается трепетное чувство патриотизма, любви к истерзанной и страдающей Родине.

С

первых дней Первой мировой войны (1914-1918) из городов и сел они сотнями бежали на фронт в действующую армию.

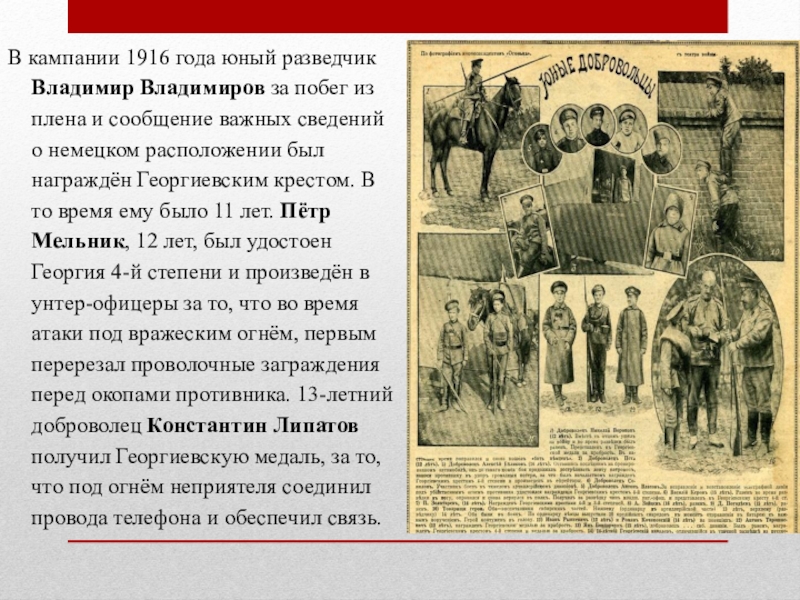

Слайд 14Газетные хроники

Об этом свидетельствуют газетные хроники тех лет:

— Псков. За

сентябрь 1914 года станционные жандармы сняли с поездов более 100

детей.

— Вильна. «20 октября 1914 года на станции было задержано свыше 30 детей-добровольцев». Всего за первые б месяцев войны из Вильны бежало около сотни детей.

— Киев. «В течение января-февраля 1915 года железнодорожной полицией задержано 214 юных добровольцев, среди задержанных 11 девочек» («Неделя войны», 1915, № 11).

— Николаев, 23 октября 1915 года. «Воспитанник 2-го высшего начального училища Иван Кальченко, 14 лет, убежал на театр военных действий; туда же бежали Иван Гассен, 13 лет, и служащий на заводе «Наваль» Виктор Головченко, 16 лет» (Николаевская газета, 1915, 23 октября).

Слайд 15

Детское бегство на войну стало настоящей эпидемией. О ней

с тревогой писала пресса, на неё указывали школа и церковь.

Газета «Русское слово» опубликовала интервью с одним офицером-фронтовиком, которое сразу же перепечатали популярные российские журналы:

«Их раны бесполезны, и бесполезна их смерть. Детям не место на войне. Им надо учиться… Неужели не странно, что Россия, которая может выставить 16 миллионов солдат, имеет в рядах своих детей! Попадёт такой малец в плен к немцам, и там воспользуются им, чтобы показать войскам: «Смотрите, как истощилась Россия! Детей посылает на войну!» («Нива», 1915, №52).

Слайд 16

Воспитанники гимназий, семинарий, кадетских корпусов и реальных училищ нередко

обращались к своему начальству с просьбой отпустить их на войну:

«Мы готовы помочь Родине, - писали в своем обращении воспитанники Омской учительской семинарии. У нас нет ничего того, чем мы могли бы помочь ей, кроме собственной жизни, и мы готовы пожертвовать ею».

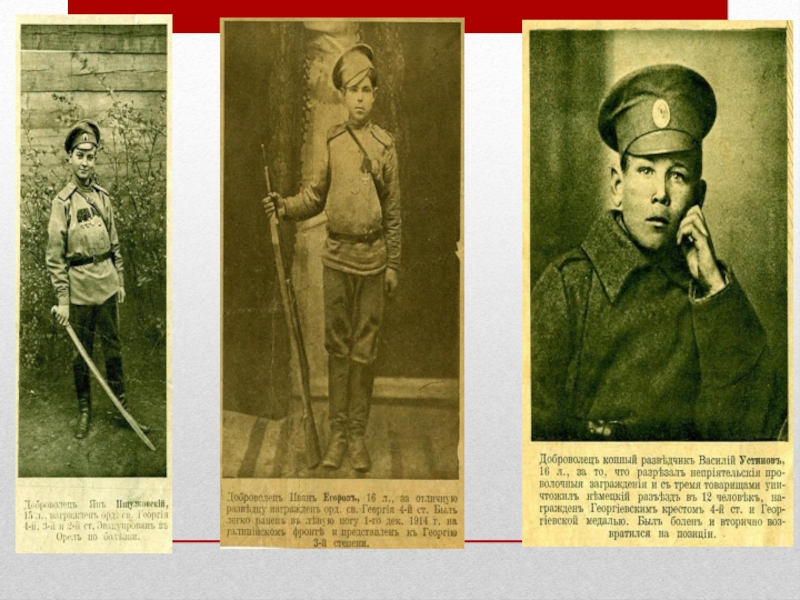

Военная хроника тех лет пестрит сообщениями и рассказами о юных добровольцах, их подвигах на полях сражений, ранениях и боевых наградах. И в детских книжках и журналах Первой мировой мальчики-герои окружены особым ореолом. На войне они быстро становились взрослыми, стойко перенося окопные страдания и лишения, голод, холод и смерть боевых друзей. Проявляя чудеса самопожертвования и героизма, в свои 12-15 лет они нередко становились Георгиевскими кавалерами.

Слайд 17

И в глубоком тылу дети всех возрастов и сословий

помогали сеять хлеб и убирать урожай, оказывали посильную помощь старшим

братьям и матерям на фабриках и заводах. «Все для фронта, все для победы над врагом!» Дети войны экономили на себе, отдавая все свои сбережения – «заветные грошики» - на Алтарь Отечества. Благоговейно собирали пожертвования в кружки – «на табачок солдату» и теплые вещи для беженцев, солдатских сирот и раненых в госпиталях и лазаретах.

Не прерывается связь времен! Дети-герои Первой мировой войны приняли героическую эстафету от детей-героев 1812 года, Крымской (1853-1856) и русско-японской войн (1904-1905). Их славные дела продолжили дети – герои Великой Отечественной 1941-1945 гг. – юные защитники Брестской репости, Севастополя и Керчи, партизаны и сыны полков.

Слайд 18

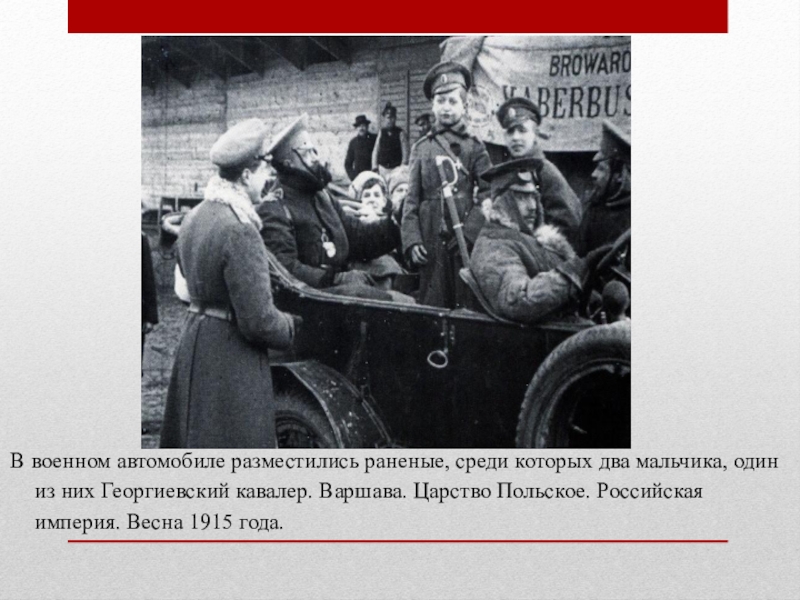

В военном автомобиле разместились раненые, среди которых два мальчика,

один из них Георгиевский кавалер. Варшава. Царство Польское. Российская

империя. Весна 1915 года.

Слайд 19

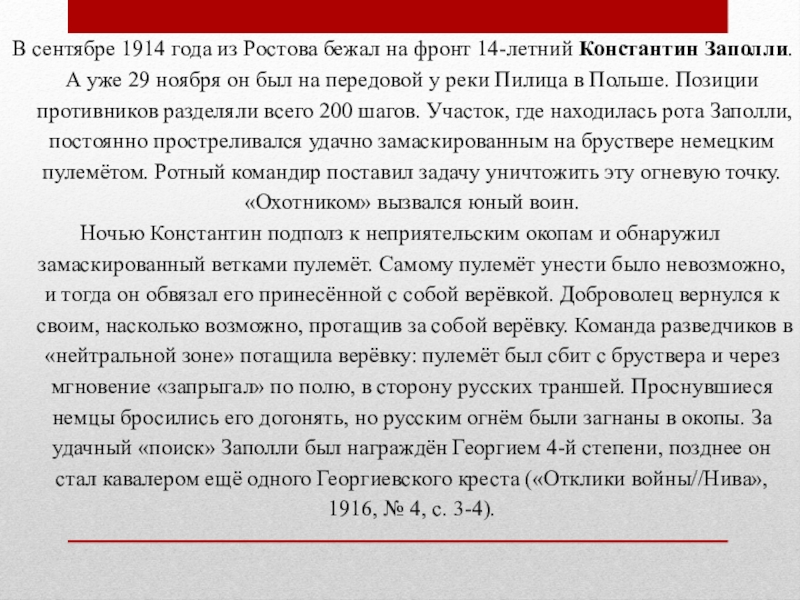

В сентябре 1914 года из Ростова бежал на фронт

14-летний Константин Заполли. А уже 29 ноября он был на

передовой у реки Пилица в Польше. Позиции противников разделяли всего 200 шагов. Участок, где находилась рота Заполли, постоянно простреливался удачно замаскированным на бруствере немецким пулемётом. Ротный командир поставил задачу уничтожить эту огневую точку. «Охотником» вызвался юный воин.

Ночью Константин подполз к неприятельским окопам и обнаружил замаскированный ветками пулемёт. Самому пулемёт унести было невозможно, и тогда он обвязал его принесённой с собой верёвкой. Доброволец вернулся к своим, насколько возможно, протащив за собой верёвку. Команда разведчиков в «нейтральной зоне» потащила верёвку: пулемёт был сбит с бруствера и через мгновение «запрыгал» по полю, в сторону русских траншей. Проснувшиеся немцы бросились его догонять, но русским огнём были загнаны в окопы. За удачный «поиск» Заполли был награждён Георгием 4-й степени, позднее он стал кавалером ещё одного Георгиевского креста («Отклики войны//Нива», 1916, № 4, с. 3-4).

Слайд 20

С открытием военных действий на Юго-Западный фронт отправился ещё

один доброволец – гимназист 4-го класса 2-й житомирской гимназии Николай

Орлов. Он успел принять участие в 11 боях, случай же отличиться произошёл с ним в Галиции у Злочёва. Подразделение, где служил Орлов, оказалось отрезанным австрийцами. И тогда юный воин вызвался добровольцем пробраться под неприятельским огнём к своим за подкреплением. За этот подвиг Николай был представлен к награждению Георгиевским крестом IV степени. 20 сентября 1914 года он прибыл «на побывку» в Житомир, где был восторженно встречен в стенах родной гимназии (Николаевская газета, 1914, 27 сентября).

Слайд 21

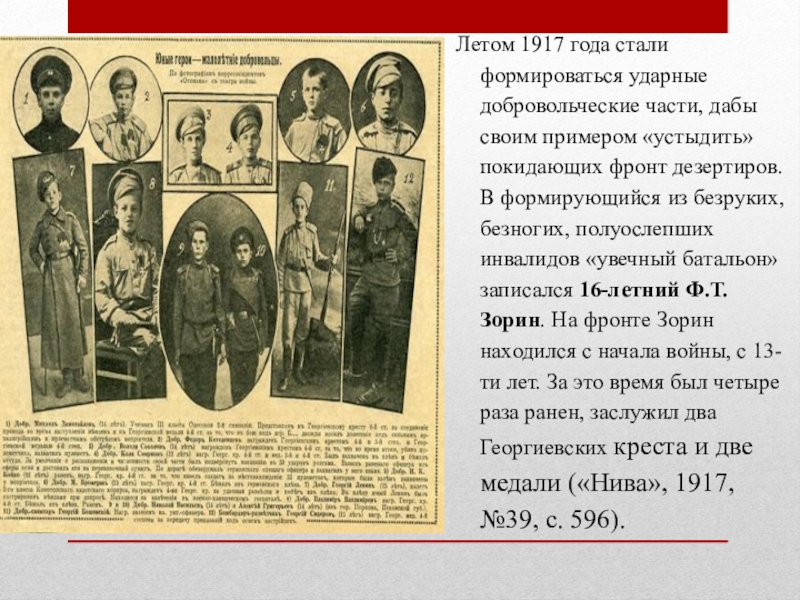

Летом 1917 года стали формироваться ударные добровольческие части, дабы

своим примером «устыдить» покидающих фронт дезертиров. В формирующийся из безруких,

безногих, полуослепших инвалидов «увечный батальон» записался 16-летний Ф.Т. Зорин. На фронте Зорин находился с начала войны, с 13-ти лет. За это время был четыре раза ранен, заслужил два Георгиевских креста и две медали («Нива», 1917, №39, с. 596).

Слайд 22

В кампании 1916 года юный разведчик Владимир Владимиров за

побег из плена и сообщение важных сведений о немецком расположении

был награждён Георгиевским крестом. В то время ему было 11 лет. Пётр Мельник, 12 лет, был удостоен Георгия 4-й степени и произведён в унтер-офицеры за то, что во время атаки под вражеским огнём, первым перерезал проволочные заграждения перед окопами противника. 13-летний доброволец Константин Липатов получил Георгиевскую медаль, за то, что под огнём неприятеля соединил провода телефона и обеспечил связь.

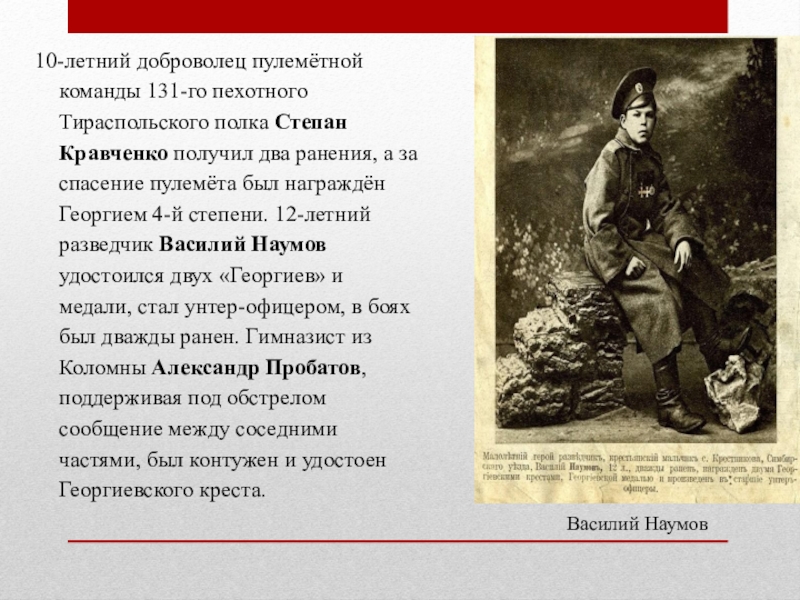

Слайд 23

10-летний доброволец пулемётной команды 131-го пехотного Тираспольского полка Степан

Кравченко получил два ранения, а за спасение пулемёта был награждён

Георгием 4-й степени. 12-летний разведчик Василий Наумов удостоился двух «Георгиев» и медали, стал унтер-офицером, в боях был дважды ранен. Гимназист из Коломны Александр Пробатов, поддерживая под обстрелом сообщение между соседними частями, был контужен и удостоен Георгиевского креста.

Василий Наумов

Слайд 24

Из последнего класса московской гимназии в 1915 году ушёл

добровольцем на фронт Леонид Керцелли и уже через три месяца

за мужество, проявленное в боях, был награждён тремя Георгиевскими крестами. Так началась его военная карьера. «За шпионаж» в 1938 году он был репрессирован. В 1956-м Керцелли посмертно реабилитировали «за отсутствием состава преступления» (Керцелли Л. «Военный дневник//Наше наследие», 1990, № 4, с. 116-119).

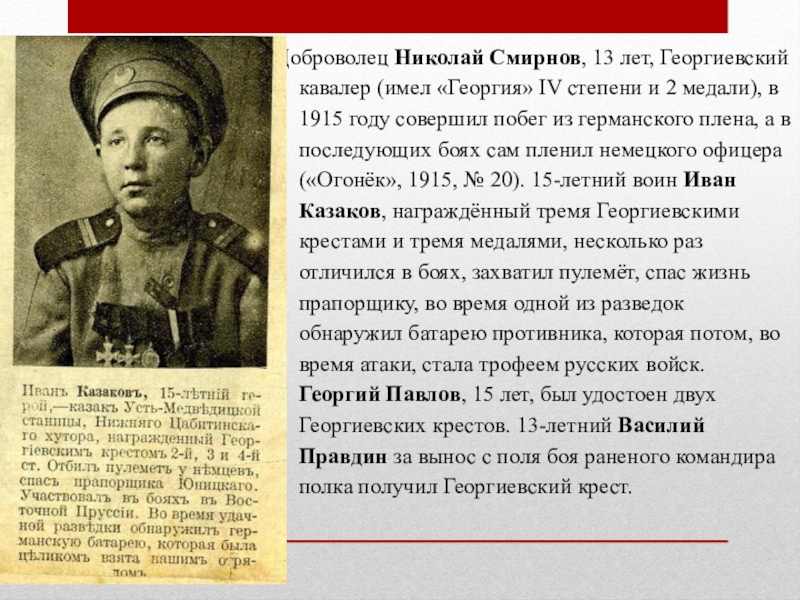

Слайд 25

Доброволец Николай Смирнов, 13 лет, Георгиевский кавалер (имел «Георгия»

IV степени и 2 медали), в 1915 году совершил побег

из германского плена, а в последующих боях сам пленил немецкого офицера («Огонёк», 1915, № 20). 15-летний воин Иван Казаков, награждённый тремя Георгиевскими крестами и тремя медалями, несколько раз отличился в боях, захватил пулемёт, спас жизнь прапорщику, во время одной из разведок обнаружил батарею противника, которая потом, во время атаки, стала трофеем русских войск. Георгий Павлов, 15 лет, был удостоен двух Георгиевских крестов. 13-летний Василий Правдин за вынос с поля боя раненого командира полка получил Георгиевский крест.

Слайд 26

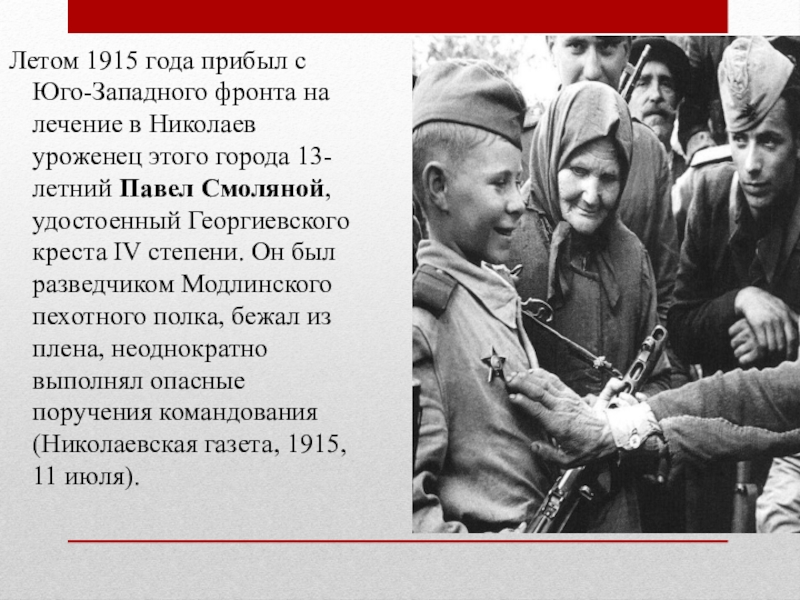

Летом 1915 года прибыл с Юго-Западного фронта на лечение

в Николаев уроженец этого города 13-летний Павел Смоляной, удостоенный Георгиевского

креста IV степени. Он был разведчиком Модлинского пехотного полка, бежал из плена, неоднократно выполнял опасные поручения командования (Николаевская газета, 1915, 11 июля).

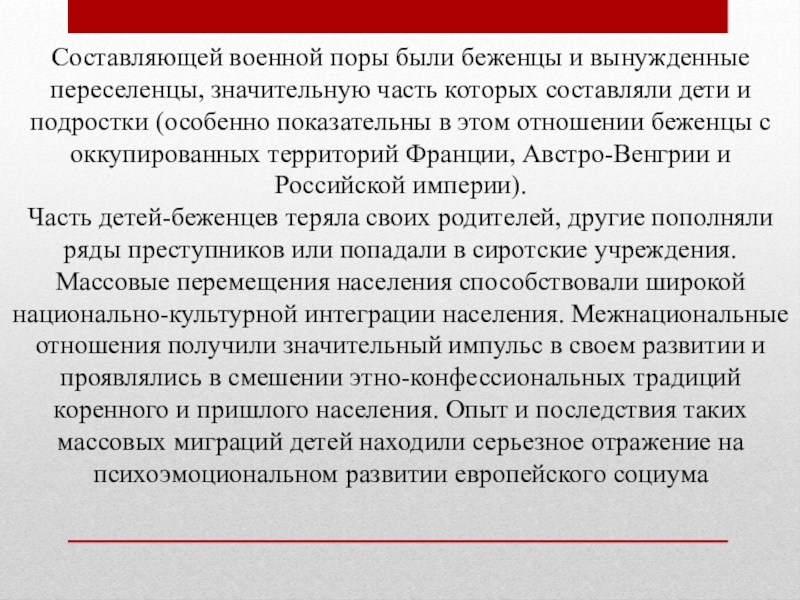

Слайд 29Составляющей военной поры были беженцы и вынужденные переселенцы, значительную часть

которых составляли дети и подростки (особенно показательны в этом отношении

беженцы с оккупированных территорий Франции, Австро-Венгрии и Российской империи).

Часть детей-беженцев теряла своих родителей, другие пополняли ряды преступников или попадали в сиротские учреждения. Массовые перемещения населения способствовали широкой национально-культурной интеграции населения. Межнациональные отношения получили значительный импульс в своем развитии и проявлялись в смешении этно-конфессиональных традиций коренного и пришлого населения. Опыт и последствия таких массовых миграций детей находили серьезное отражение на психоэмоциональном развитии европейского социума

Слайд 30Сексуальная эксплуатация детей, особенно в России, во время войны значительно

усилилась, что отражалось на вовлечении значительного числа детей и подростков

в проституцию. Уточнение проявлений сексуальной агрессии в отношении детей позволяет реконструировать проблемы взаимоотношения полов в воюющих государствах, выявить социополовые аспекты развития поколения военных лет.

Девиантное поведение детей являлось неотъемлемой частью военного времени. Воюющие государства вполне ощутили на себе проявления массовой криминальной эксплуатации детей: рост детской преступности, беспризорности, уголовной психологии, распущенности и отрицания привычных правовых норм прежней мирной жизни.

Слайд 31Санитарно-гигиенические последствия войны (эпидемии, сокращение медицинской помощи, недостаток медикаментов, ухудшение

питания, несоблюдение гигиены и проч.) системно отражались на здоровье детей

и приводили к росту заболеваемости и детской смертности. Анализ динамики заболеваемости детского населения воюющих стран позволяет уточнить социально демографические характеристики и половозрастной состав населения стран по трем периодам: довоенному, периода войны и послевоенному.

Война способствовала росту религиозных настроений детей. С одной стороны, дети впитывали и транслировали родительские привычки и обряды, но с другой - они сами становились субъектами религиозной экзальтации, используя религиозную символику для наиболее важных для себя потребностей (молитвы о возвращении отцов, победе своей страны и т. д.). Дети активно привлекались властями при проведении сбора пожертвований, манифестаций и собраний.

Слайд 32Жизнь детей неразрывно была связана с играми. Военные будни способствовали

максимальной милитаризации детского сознания и игровой деятельности детей. Современники отмечали

ожесточение детских игр, рост ненависти к предполагаемому противнику, отражение в детской психологии тягот и лишений военной поры. Эти игровые практики способствовали развитию в детском самосознании чувств нетерпимости и ненависти, росту агрессии и культа силы, которые, в полной мере проявившись в период кризисов 1917-1920-х годов, в известной степени способствовали формированию тоталитарных режимов в России и Германии.

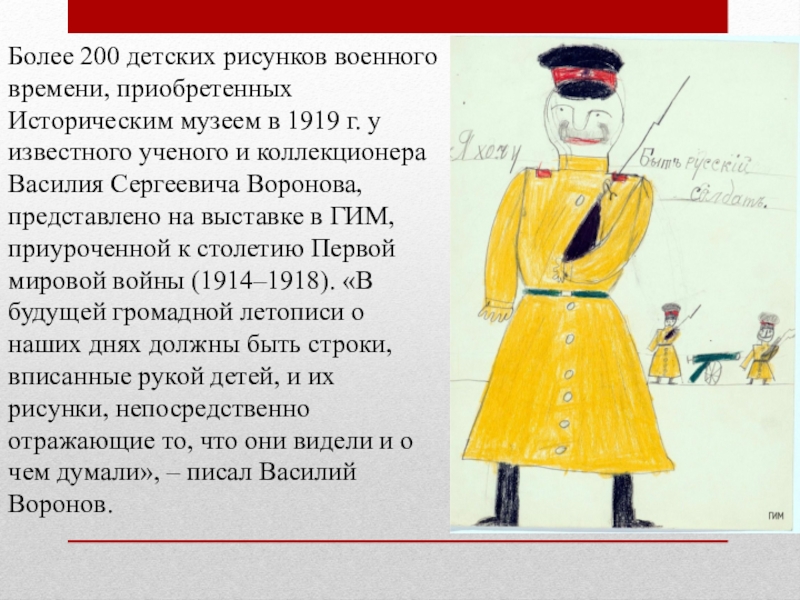

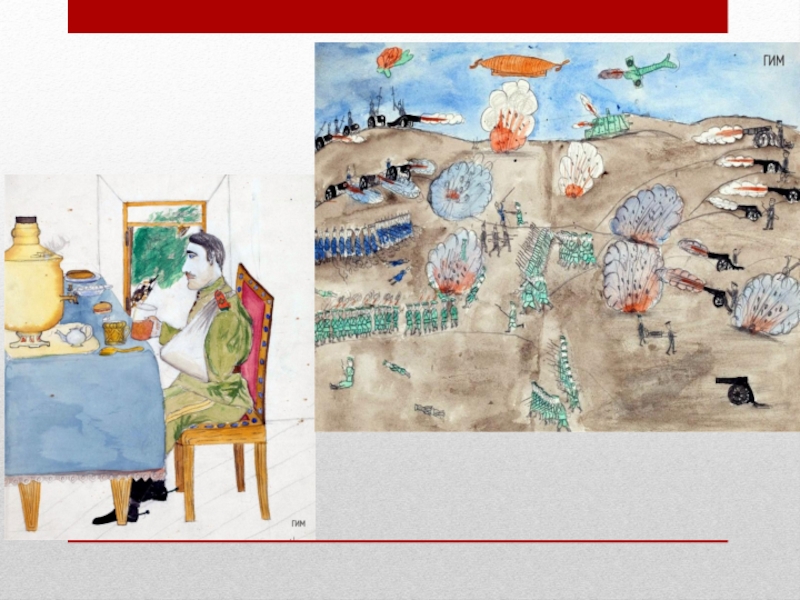

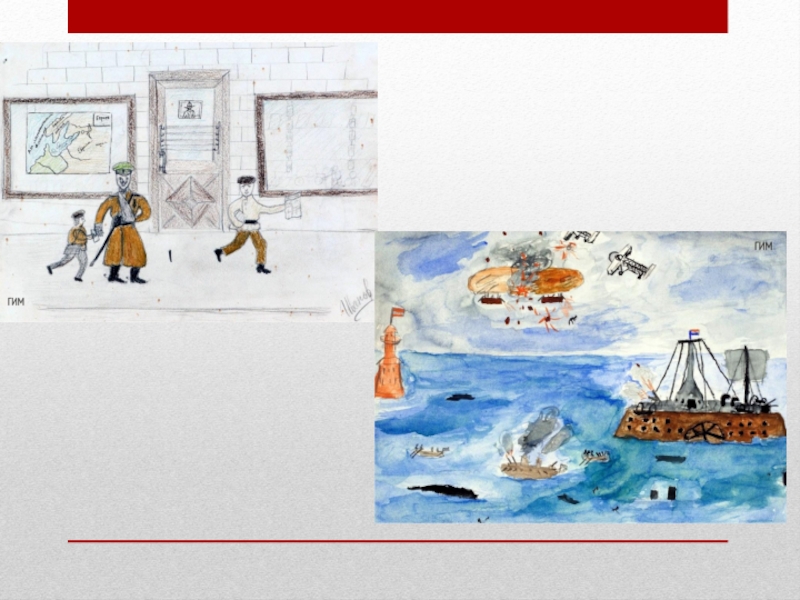

Слайд 33Более 200 детских рисунков военного времени, приобретенных Историческим музеем в

1919 г. у известного ученого и коллекционера Василия Сергеевича Воронова,

представлено на выставке в ГИМ, приуроченной к столетию Первой мировой войны (1914–1918). «В будущей громадной летописи о наших днях должны быть строки, вписанные рукой детей, и их рисунки, непосредственно отражающие то, что они видели и о чем думали», – писал Василий Воронов.