Слайд 1Лекция на тему:

ФИЗИОЛОГИЯ ПИЩЕВАРЕНИЯ

Шутова С.В.

к.б.н., доцент

Тамбов 2019

Слайд 2ФИЗИОЛОГИЯ ПИЩЕВАРЕНИЯ

Общая характеристика и виды пищеварения

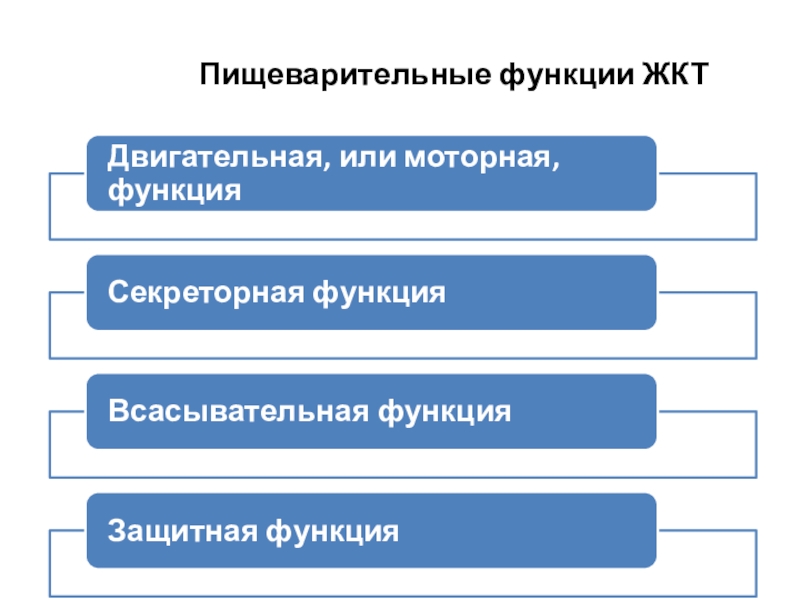

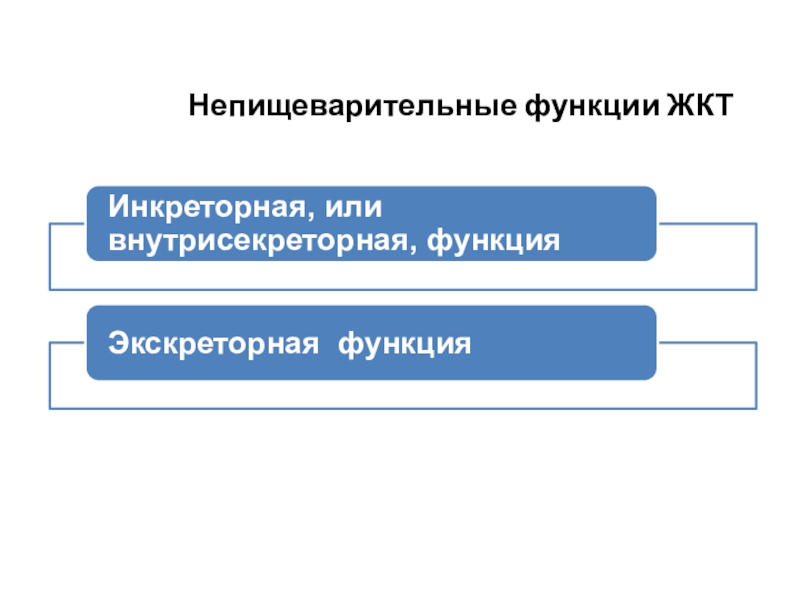

Функции желудочно-кишечного тракта

Общие механизмы регуляции

процессов пищеварения

Пищеварение в полости рта

Пищеварение в желудке

Пищеварение в тонкой кишке

Пищеварение

в толстой кишке

Моторика пищеварительного тракта

Всасывание

Печень

Слайд 3

Общая характеристика и виды пищеварения

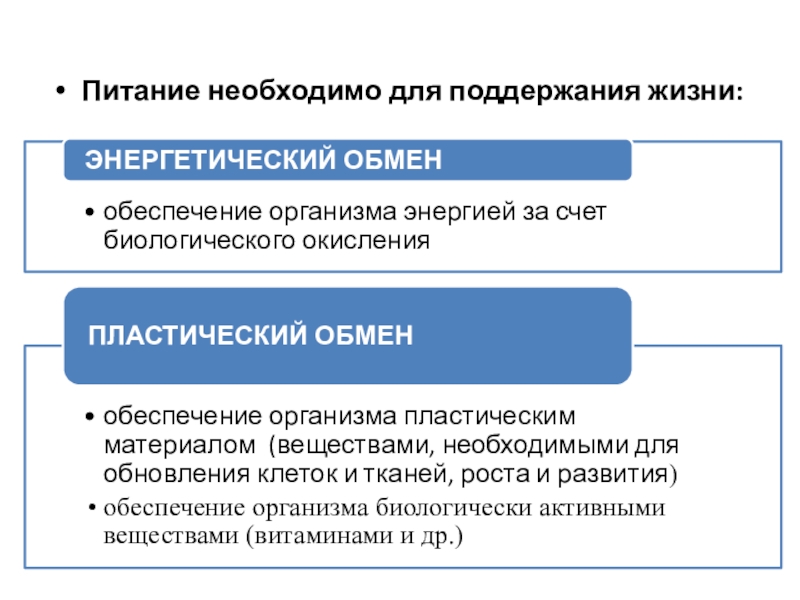

Слайд 4Питание необходимо для поддержания жизни:

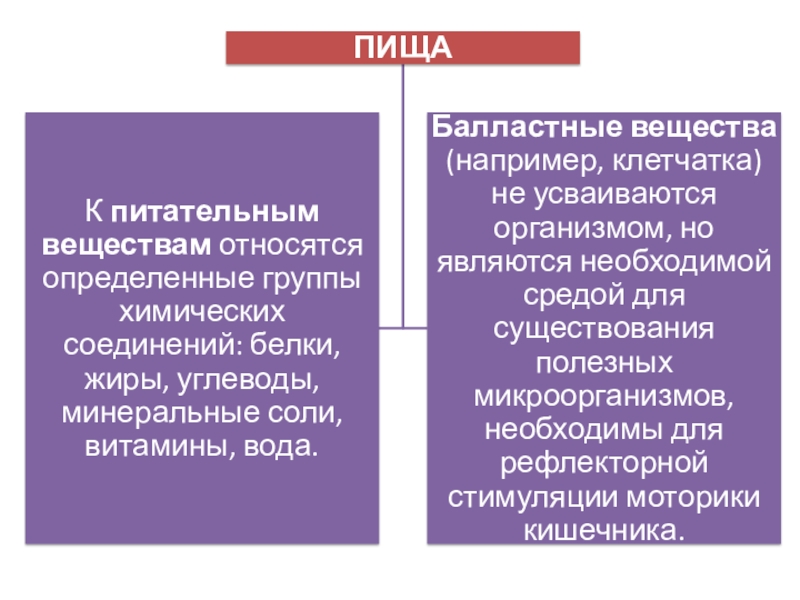

Слайд 5Пища содержит питательные и балластные вещества.

За свою жизнь человек в

среднем съедает 10 тыс. яиц, 5 тыс. буханок хлеба, 100

мешков картофеля, 3 быков, 2 баранов, случайно 70 насекомых. Женщины - около 4 кг. губной помады.

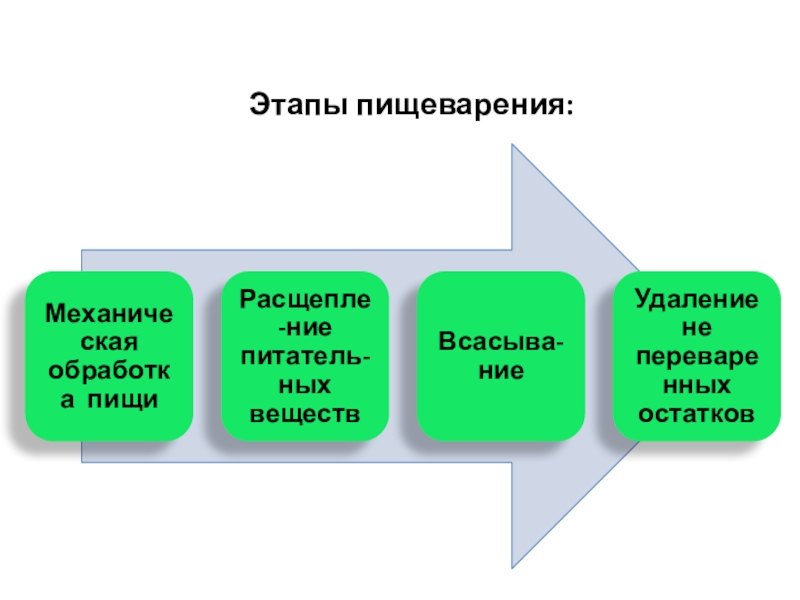

Слайд 7Пищеварение – процесс, обеспечивающий переваривание пищи, всасывание питательных веществ и

адаптацию этого процесса к условиям существования организма.

Слайд 9В зависимости от происхождения гидролитических ферментов различают :

Собственное пищеварение

Симбионтное пищеварение

Аутолитическое

пищеварение

Слайд 10В зависимости от локализации процесса гидролиза питательных веществ различают:

Внутриклеточное

пищеварение

Внеклеточное пищеварение

Дистантное (полостное)

Контактное (пристеночное, или мембранное)

Слайд 112. Функции желудочно-кишечного тракта

Слайд 12

Пищеварительную систему можно представить в виде «трубки» – пищеварительного канала:

рот

→ глотка → пищевод → желудок → тонкая кишка →

толстая кишка → прямая кишка

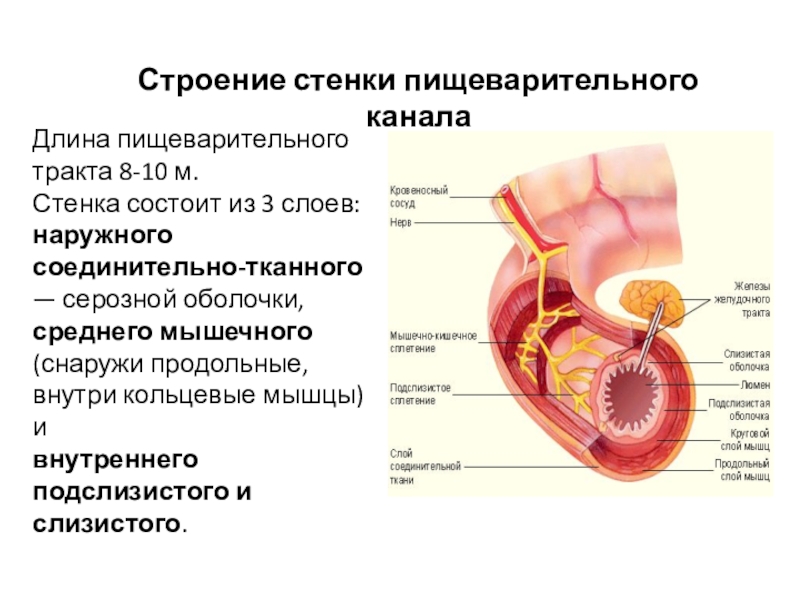

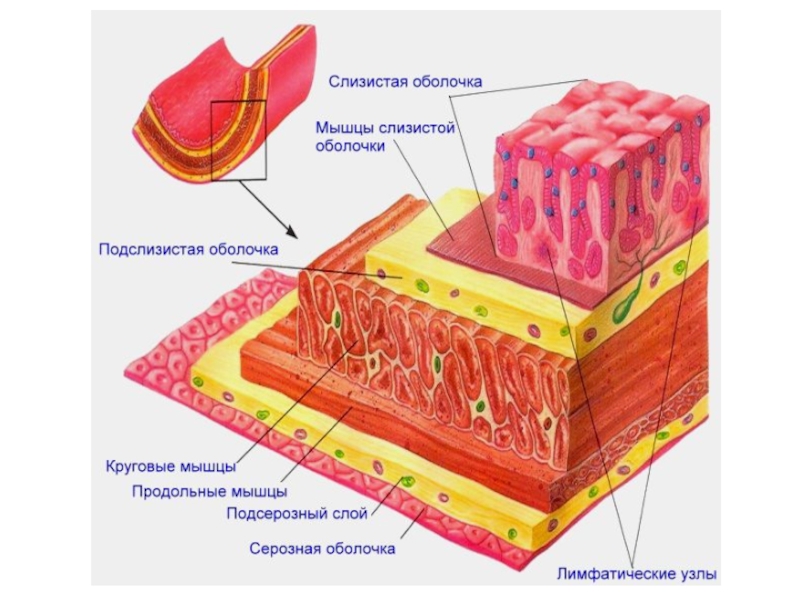

Слайд 13Длина пищеварительного тракта 8-10 м.

Стенка состоит из 3 слоев:

наружного соединительно-тканного — серозной оболочки,

среднего мышечного (снаружи продольные, внутри

кольцевые мышцы) и

внутреннего подслизистого и слизистого.

Строение стенки пищеварительного канала

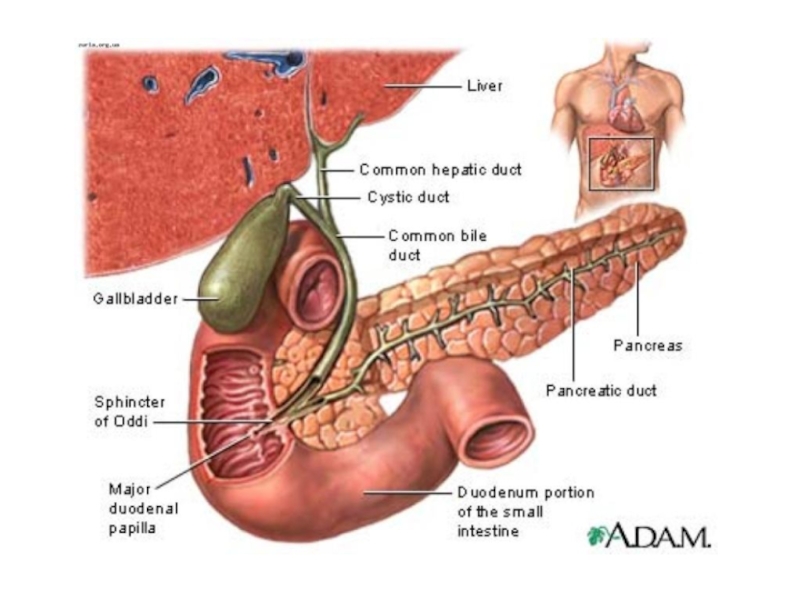

Слайд 14Производными эпителия являются большие (3 пары слюнных желез, печень, поджелудочная

железа) и малые пищеварительные железы, находящие в стенках пищеварительного тракта.

В слизистом слое располагаются также скопления лимфатических узелков (пейеровы бляшки), выполняющих защитную функцию.

Строение стенки пищеварительного канала

Слайд 17

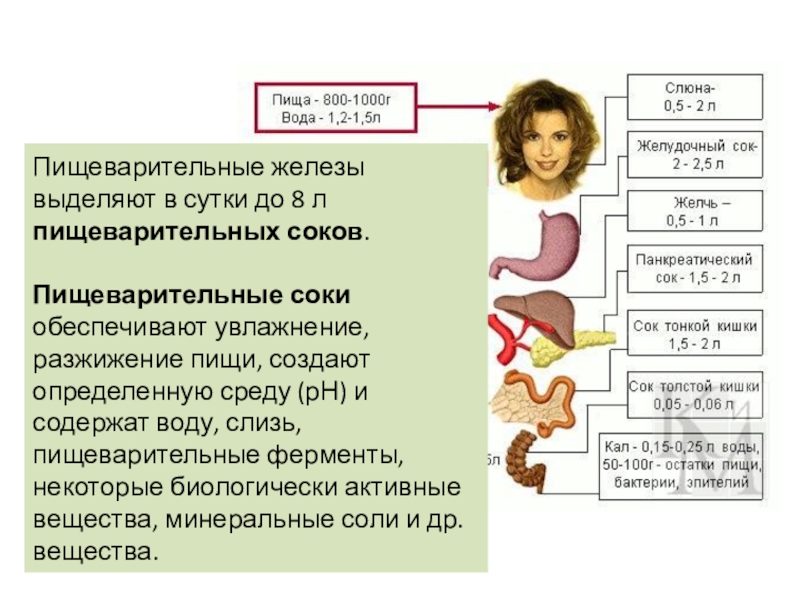

Пищеварительные железы выделяют в сутки до 8 л пищеварительных соков.

Пищеварительные соки обеспечивают увлажнение, разжижение пищи, создают определенную среду (рН)

и содержат воду, слизь, пищеварительные ферменты, некоторые биологически активные вещества, минеральные соли и др. вещества.

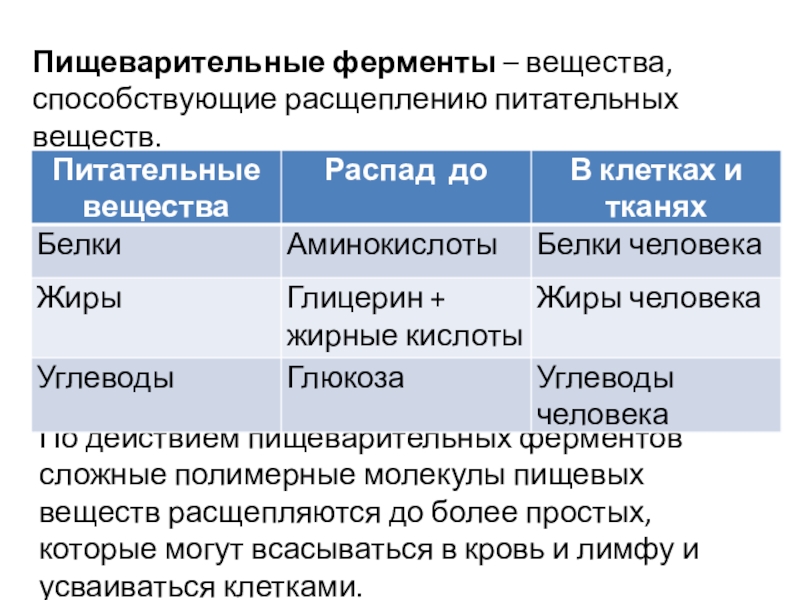

Слайд 18Пищеварительные ферменты – вещества, способствующие расщеплению питательных веществ.

По действием пищеварительных

ферментов сложные полимерные молекулы пищевых веществ расщепляются до более простых,

которые могут всасываться в кровь и лимфу и усваиваться клетками.

Слайд 213. Общие механизмы регуляции процессов пищеварения

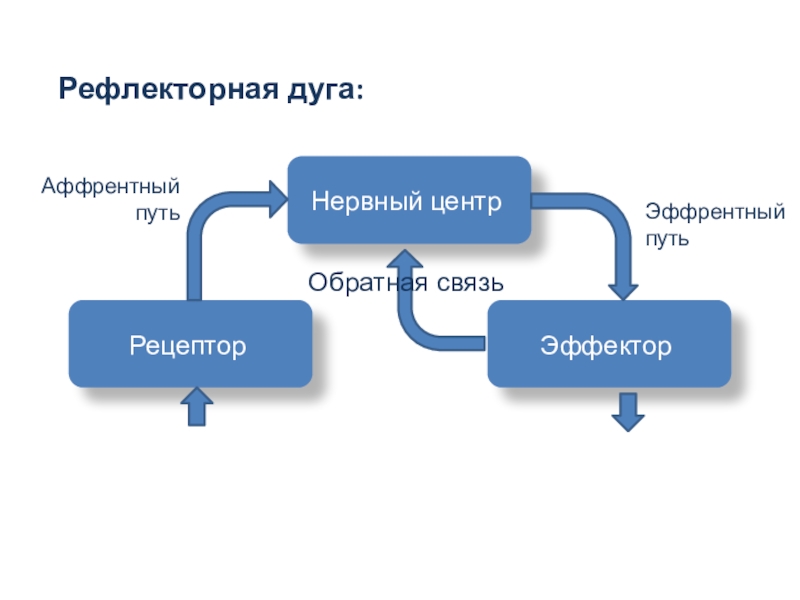

Слайд 22Рефлекторная дуга:

СТИМУЛ

РЕАКЦИЯ

Обратная связь

Аффрентный путь

Эффрентный путь

Слайд 23Пищевой центр составляет совокупность нейронов различных отделов центральной нервной системы,

которые определяют пищевое поведение и регулируют пищеварительные функции человека и

животного. Имеет несколько уровней:

1) спинальный;

2) бульбарный;

3) гипоталамический;

4) корковый.

Слайд 24Голод – это состояние организма, развивающееся при отсутствии поступления пищи

длительное время. Голод возникает при возбуждении латеральных ядер гипоталамуса по

принципу безусловного рефлекса.

Основными его проявлениями являются:

1) активация голодовых сокращений желудка;

2) неприятные ощущения в эпигастральной области;

3) пищедобывающее поведение;

4) слабость;

5) головокружение;

6) тошнота.

Слайд 26Аппетит — страстное желание еды, проявляющееся эмоциональными ощущениями, связанными с

приемом пищи. Аппетит не всегда связан с состоянием голода, он

может возникать и до понижения концентрации в крови питательных веществ.

Слайд 27Насыщение возникает в результате возбуждения нейронов центра насыщения.

Выделяют первичное,

или сенсорное, насыщение, и вторичное, или обменное насыщение.

Слайд 28Жажда — состояние организма, которое развивается при длительном отсутствии воды,

однако не всегда причиной возникновения является истинное снижение уровня воды.

Чувство

жажды появляется:

1) при возбуждении волюморецепторов;

2) при уменьшении объема жидкости, что повышает осмотическое давление;

3) при подсыхании слизистой оболочки ротовой полости.

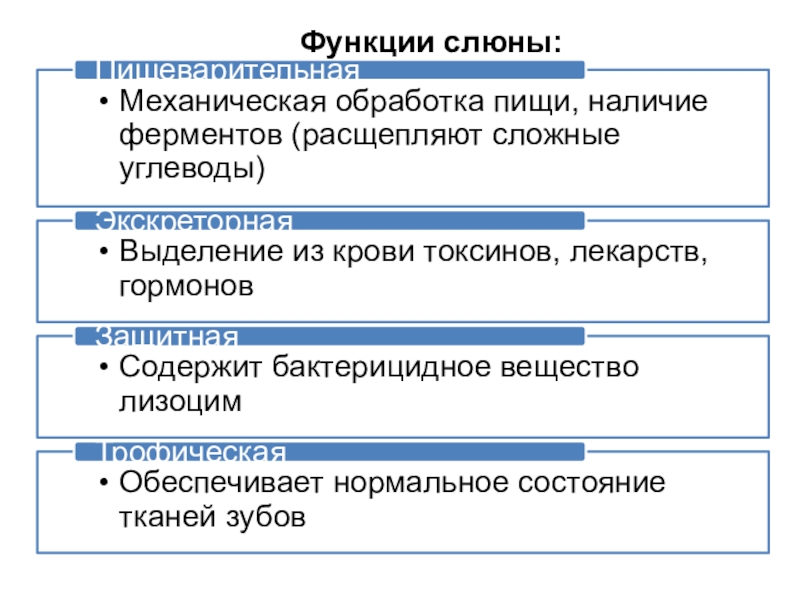

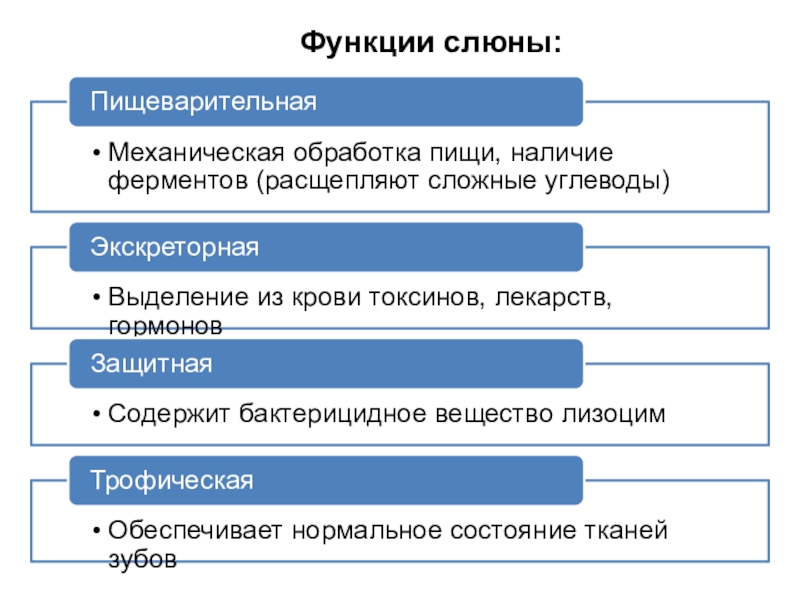

Слайд 30Функции ротовой полости:

пережевывание (измельчение и перемешивание пищи)

смачивание пищи (слюна)

склеивание пищевого

комка (слюна)

обеззараживание пищи (лизоцим слюны)

расщепление углеводов (фермент амилаза слюны)

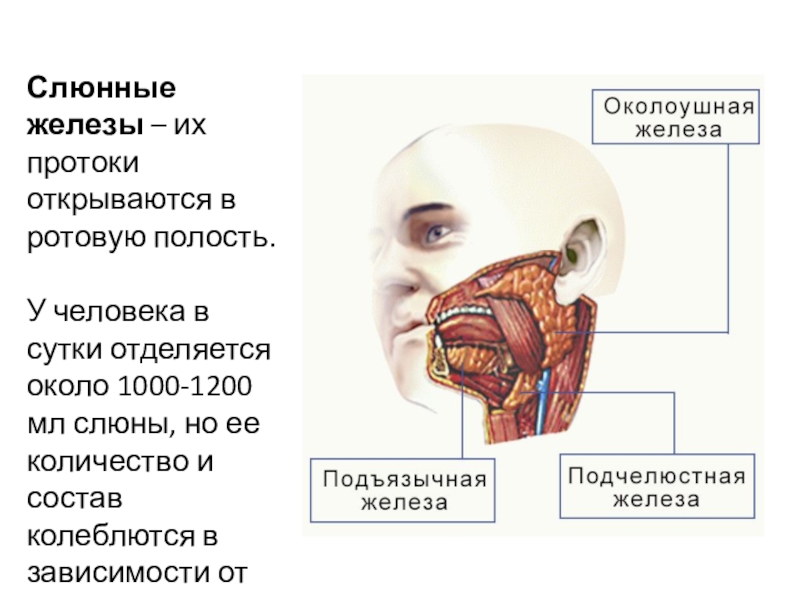

Слайд 31Слюнные железы – их протоки открываются в ротовую полость.

У человека

в сутки отделяется около 1000-1200 мл слюны, но ее количество

и состав колеблются в зависимости от рода пищи.

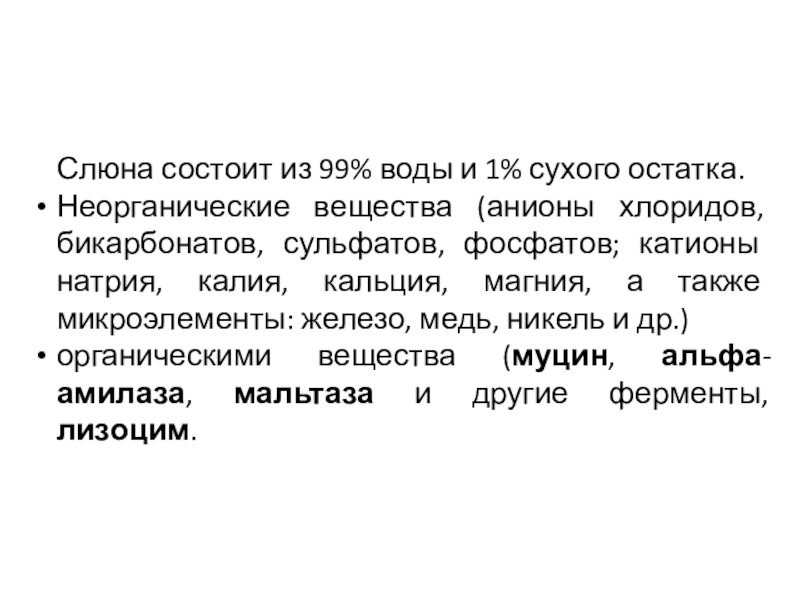

Слайд 32Слюна состоит из 99% воды и 1% сухого остатка.

Неорганические

вещества (анионы хлоридов, бикарбонатов, сульфатов, фосфатов; катионы натрия, калия, кальция,

магния, а также микроэлементы: железо, медь, никель и др.)

органическими вещества (муцин, альфа-амилаза, мальтаза и другие ферменты, лизоцим.

Слайд 35Регуляция слюноотделения

Симпатические влияния (адреналин)

Слайд 36Центр слюноотделения может раздражаться вкусом, запахом и даже видом пищи

и разговором о ней

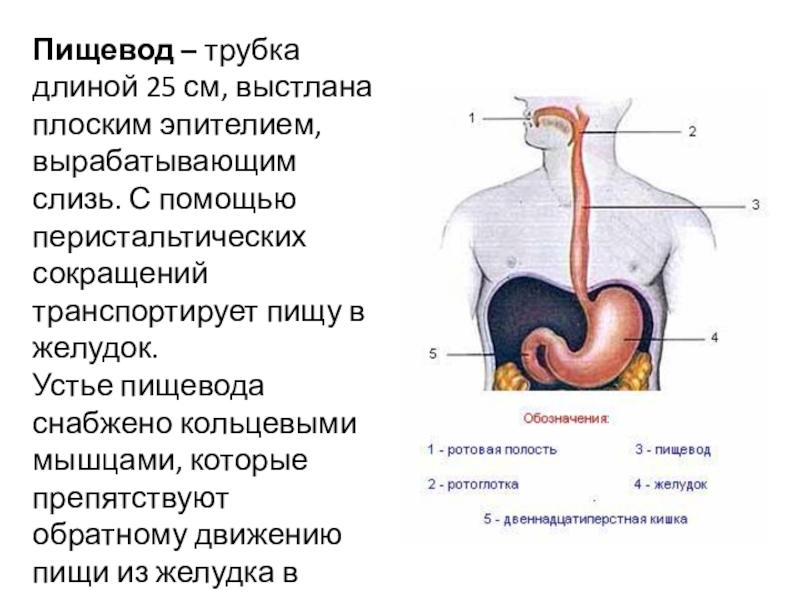

Слайд 38Пищевод – трубка длиной 25 см, выстлана плоским эпителием, вырабатывающим

слизь. С помощью перистальтических сокращений транспортирует пищу в желудок.

Устье пищевода

снабжено кольцевыми мышцами, которые препятствуют обратному движению пищи из желудка в пищевод.

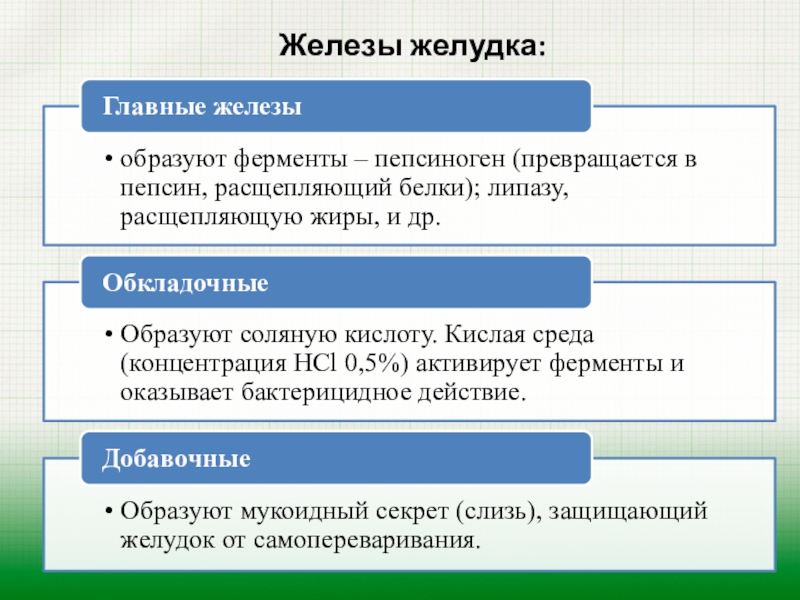

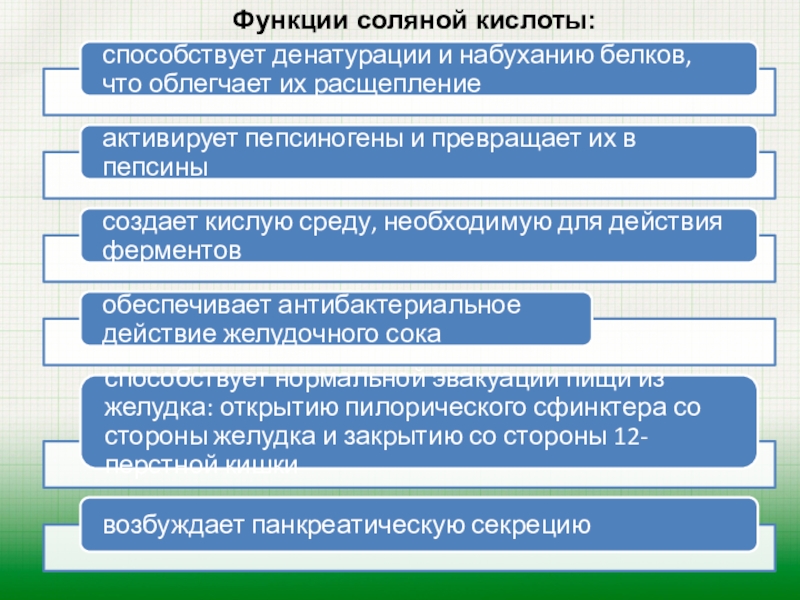

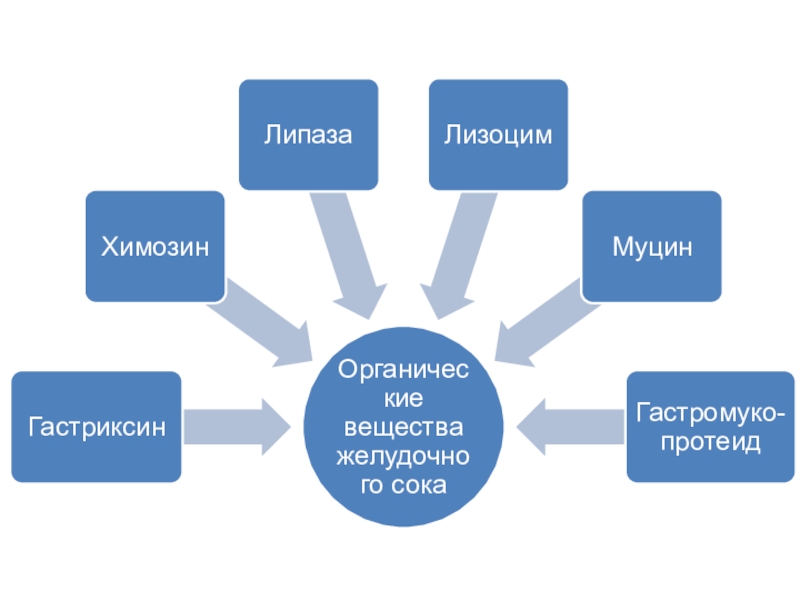

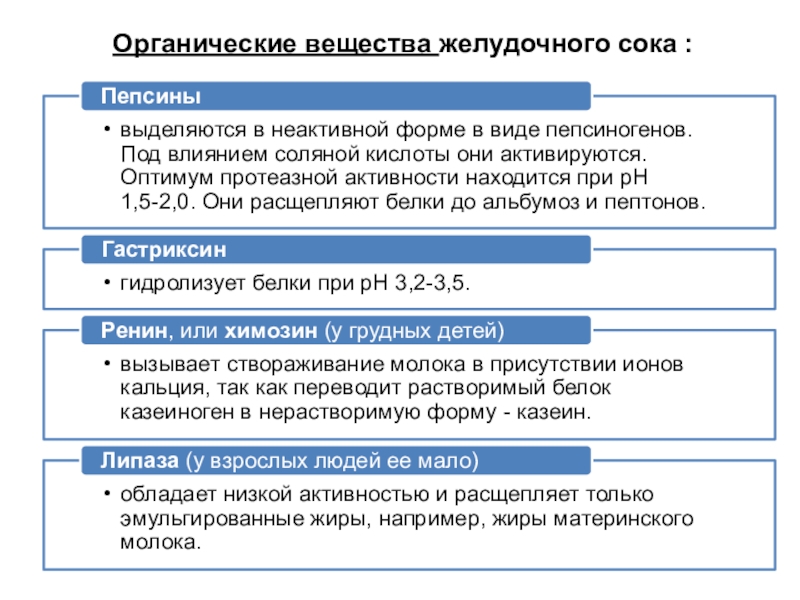

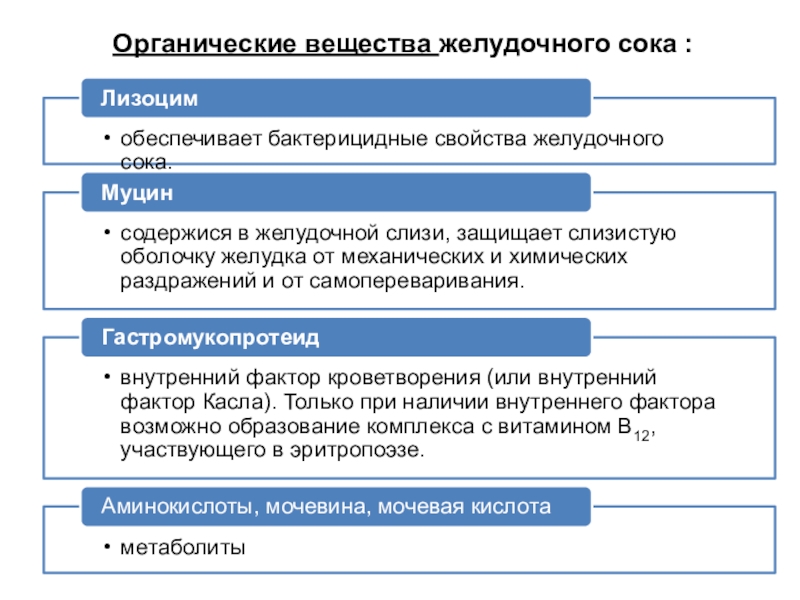

Слайд 45Органические вещества желудочного сока :

Слайд 46Органические вещества желудочного сока :

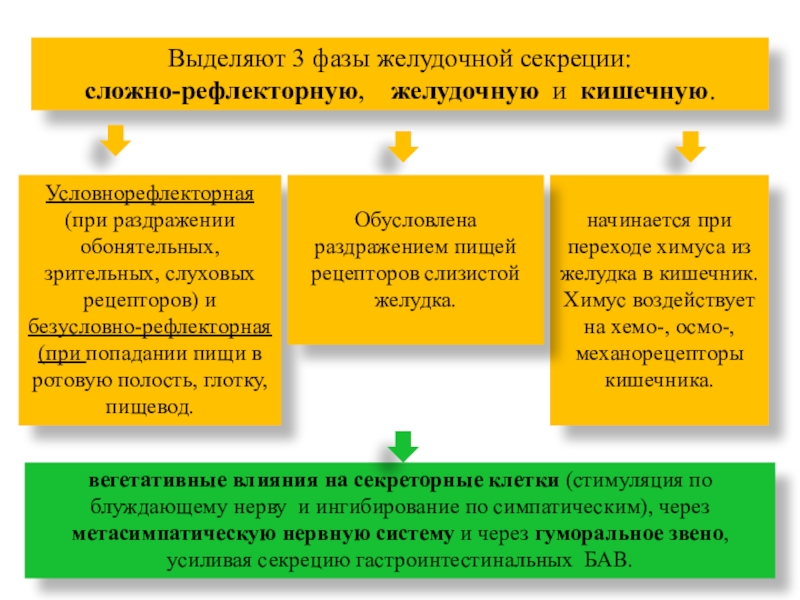

Слайд 47Выделяют 3 фазы желудочной секреции:

сложно-рефлекторную, желудочную и кишечную.

вегетативные влияния на секреторные клетки (стимуляция по блуждающему нерву и

ингибирование по симпатическим), через метасимпатическую нервную систему и через гуморальное звено, усиливая секрецию гастроинтестинальных БАВ.

начинается при переходе химуса из желудка в кишечник. Химус воздействует на хемо-, осмо-, механорецепторы кишечника.

Условнорефлекторная (при раздражении обонятельных, зрительных, слуховых рецепторов) и безусловно-рефлекторная (при попадании пищи в ротовую полость, глотку, пищевод.

Обусловлена раздражением пищей рецепторов слизистой желудка.

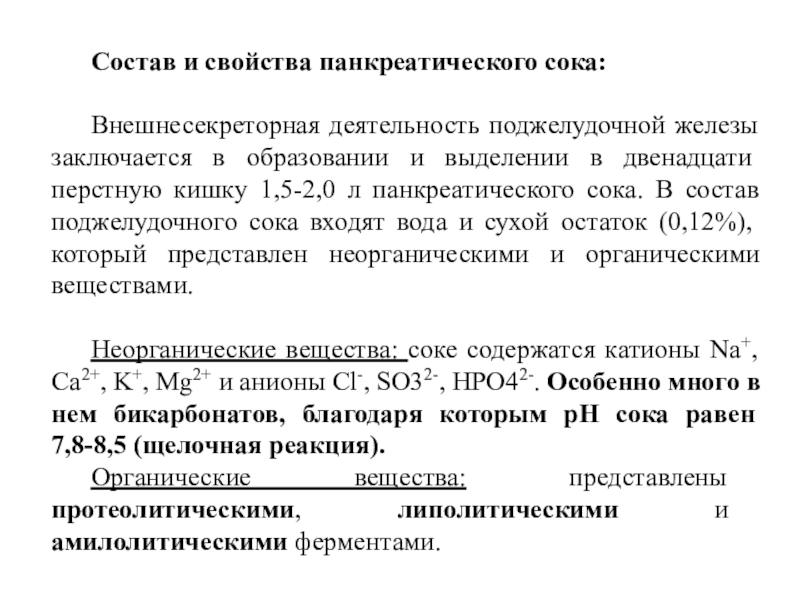

Слайд 50Состав и свойства панкреатического сока:

Внешнесекреторная деятельность поджелудочной железы заключается в

образовании и выделении в двенадцатиперстную кишку 1,5-2,0 л панкреатического сока.

В состав поджелудочного сока входят вода и сухой остаток (0,12%), который представлен неорганическими и органическими веществами.

Неорганические вещества: соке содержатся катионы Na+, Ca2+, K+, Mg2+ и анионы Сl-, SO32-, HPO42-. Особенно много в нем бикарбонатов, благодаря которым рН сока равен 7,8-8,5 (щелочная реакция).

Органические вещества: представлены протеолитическими, липолитическими и амилолитическими ферментами.

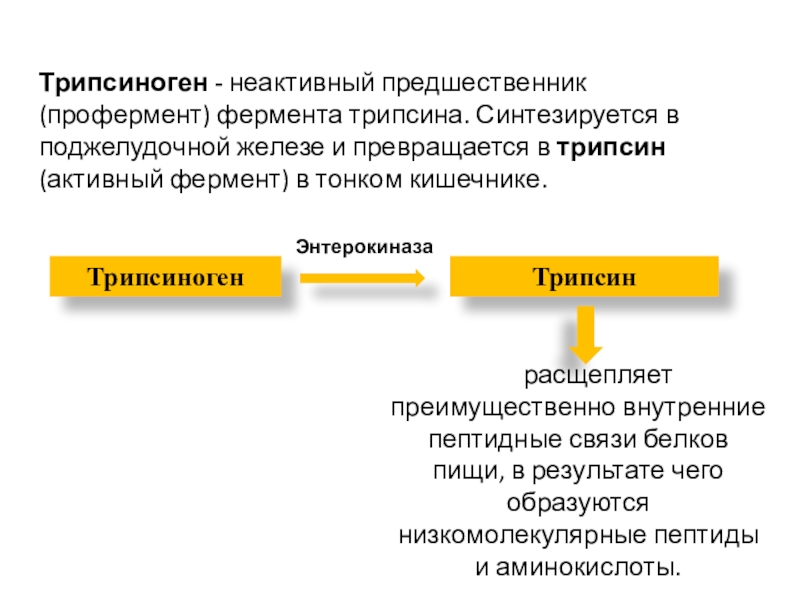

Слайд 51Трипсиноген - неактивный предшественник (профермент) фермента трипсина. Синтезируется в поджелудочной

железе и превращается в трипсин (активный фермент) в тонком кишечнике.

Трипсиноген

Трипсин

Энтерокиназа

расщепляет

преимущественно внутренние пептидные связи белков пищи, в результате чего образуются низкомолекулярные пептиды и аминокислоты.

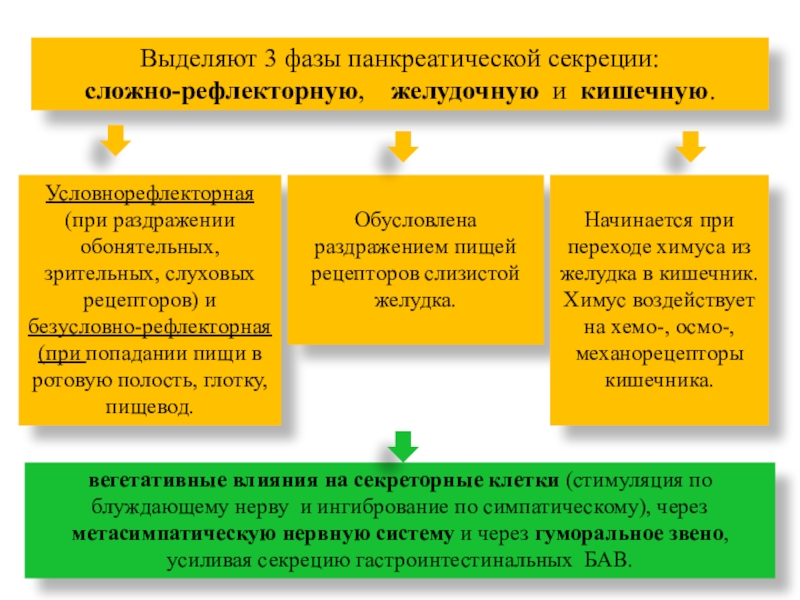

Слайд 52Выделяют 3 фазы панкреатической секреции:

сложно-рефлекторную, желудочную и кишечную.

Условнорефлекторная (при раздражении обонятельных, зрительных, слуховых рецепторов) и безусловно-рефлекторная (при

попадании пищи в ротовую полость, глотку, пищевод.

Обусловлена раздражением пищей рецепторов слизистой желудка.

вегетативные влияния на секреторные клетки (стимуляция по блуждающему нерву и ингибрование по симпатическому), через метасимпатическую нервную систему и через гуморальное звено, усиливая секрецию гастроинтестинальных БАВ.

Начинается при переходе химуса из желудка в кишечник. Химус воздействует на хемо-, осмо-, механорецепторы кишечника.

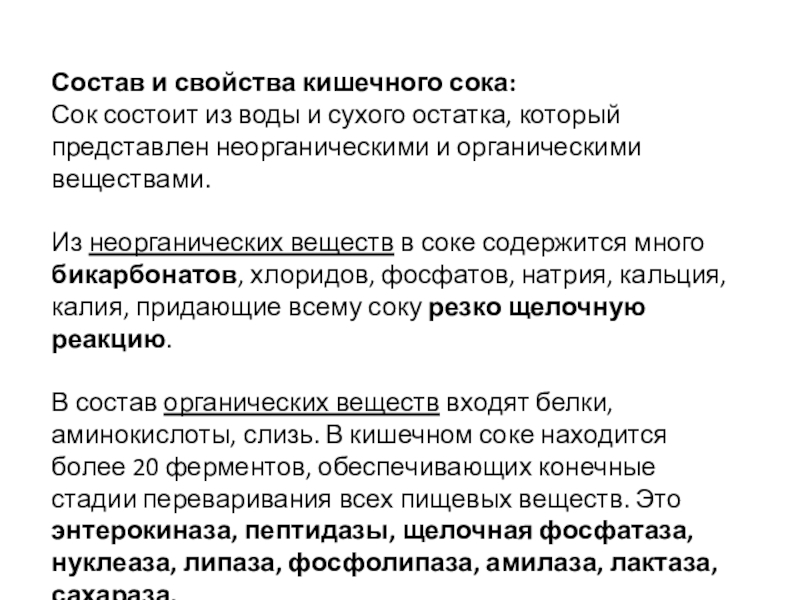

Слайд 53Состав и свойства кишечного сока:

Сок состоит из воды и сухого

остатка, который представлен неорганическими и органическими веществами.

Из неорганических веществ

в соке содержится много бикарбонатов, хлоридов, фосфатов, натрия, кальция, калия, придающие всему соку резко щелочную реакцию.

В состав органических веществ входят белки, аминокислоты, слизь. В кишечном соке находится более 20 ферментов, обеспечивающих конечные стадии переваривания всех пищевых веществ. Это энтерокиназа, пептидазы, щелочная фосфатаза, нуклеаза, липаза, фосфолипаза, амилаза, лактаза, сахараза.

Слайд 54Выделяют 1 фазу регуляции кишечной секреции

(условно-рефлекторная фаза отсутствует)

вегетативные влияния на секреторные клетки (стимуляция по блуждающему нерву и ингибрование по симпатическому), через метасимпатическую нервную систему и через гуморальное звено, усиливая секрецию гастроинтестинальных БАВ.

Механическое раздражение слизистой оболочки тонкой кишки вызывает выделение жидкого секрета с малым содержанием ферментов. Местное раздражение слизистой кишки продуктами переваривания белков, жиров, соляной кислотой, панкреатическим соком вызывает отделение кишечного сока, богатого ферментами. Усиливают кишечное сокоотделение гастроинтестинальный пептид, мотилин, энтерокринин и дуокринин. Тормозное действие оказывает соматостатин.

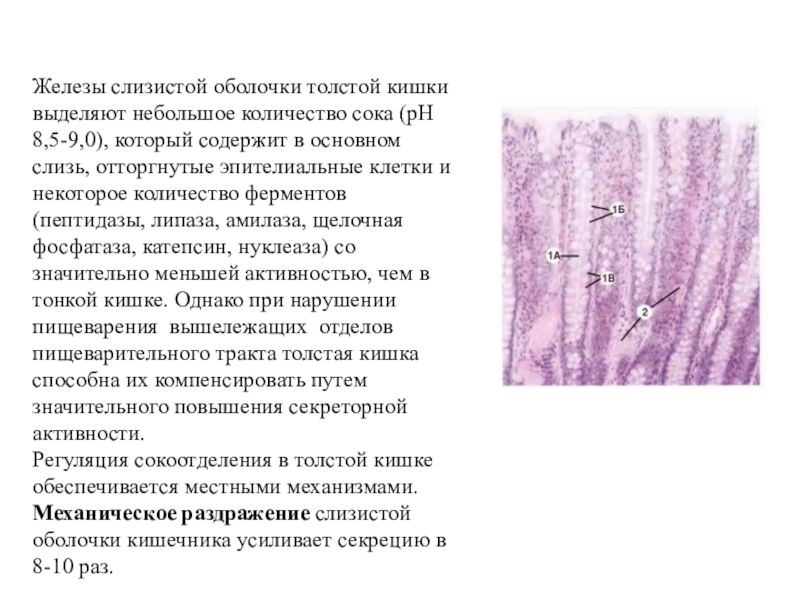

Слайд 57Железы слизистой оболочки толстой кишки выделяют небольшое количество сока (рН

8,5-9,0), который содержит в основном слизь, отторгнутые эпителиальные клетки и

некоторое количество ферментов (пептидазы, липаза, амилаза, щелочная фосфатаза, катепсин, нуклеаза) со значительно меньшей активностью, чем в тонкой кишке. Однако при нарушении пищеварения вышележащих отделов пищеварительного тракта толстая кишка способна их компенсировать путем значительного повышения секреторной активности.

Регуляция сокоотделения в толстой кишке обеспечивается местными механизмами. Механическое раздражение слизистой оболочки кишечника усиливает секрецию в 8-10 раз.

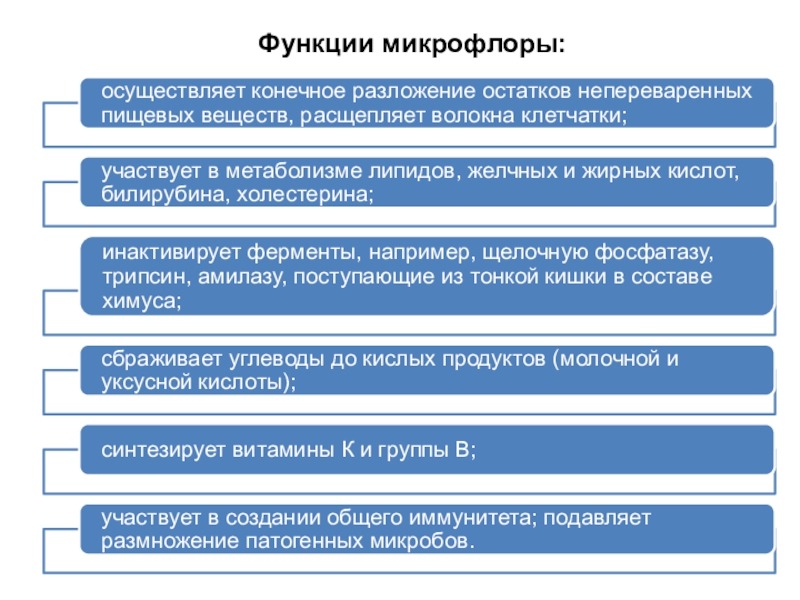

Слайд 618. Моторика пищеварительного тракта

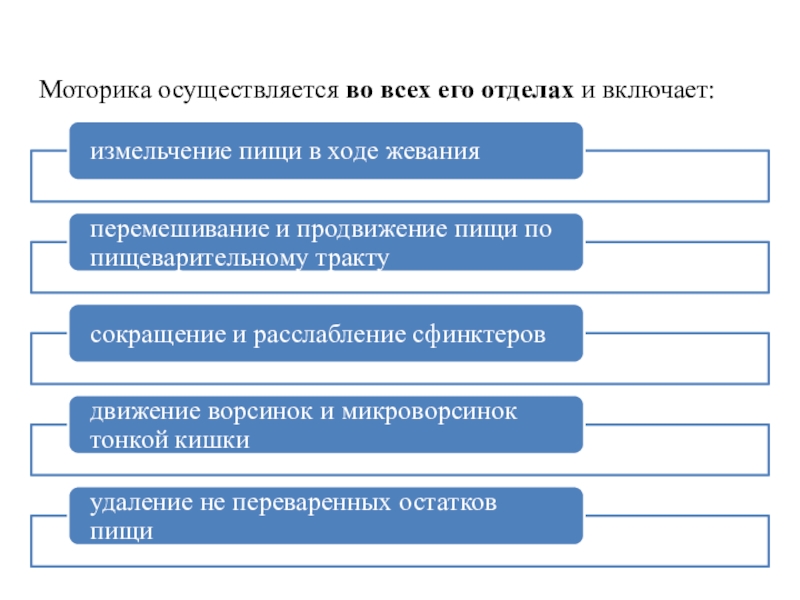

Слайд 62Моторика осуществляется во всех его отделах и включает:

Слайд 63

Моторика осуществляется

на оральном и аборальном концах моторика с участием произвольных

поперечно-полосатых мышц. Поэтому процессы жевания, глотания и дефекации подчиняются сознательному

контролю.

в других отделах желудочно-кишечного тракта –

с участием гладкой мускулатуры.

Слайд 64Сфинктеры выполняют роль клапанов, обеспечивающих движение пищевого содержимого в каудальном

направлении и однонаправленное движение пищеварительных соков.

В пищеварительном тракте насчитывается

около 35 сфинктеров.

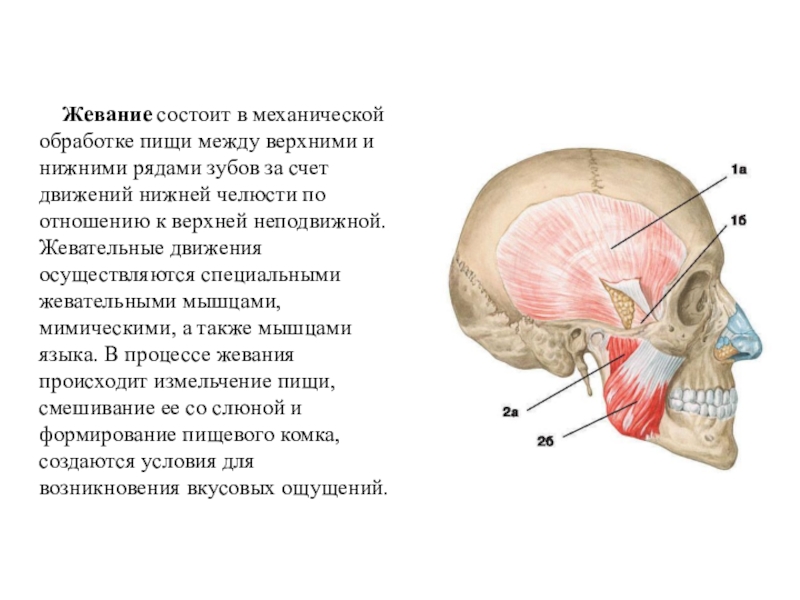

Слайд 65Жевание состоит в механической обработке пищи между верхними и нижними

рядами зубов за счет движений нижней челюсти по отношению к

верхней неподвижной. Жевательные движения осуществляются специальными жевательными мышцами, мимическими, а также мышцами языка. В процессе жевания происходит измельчение пищи, смешивание ее со слюной и формирование пищевого комка, создаются условия для возникновения вкусовых ощущений.

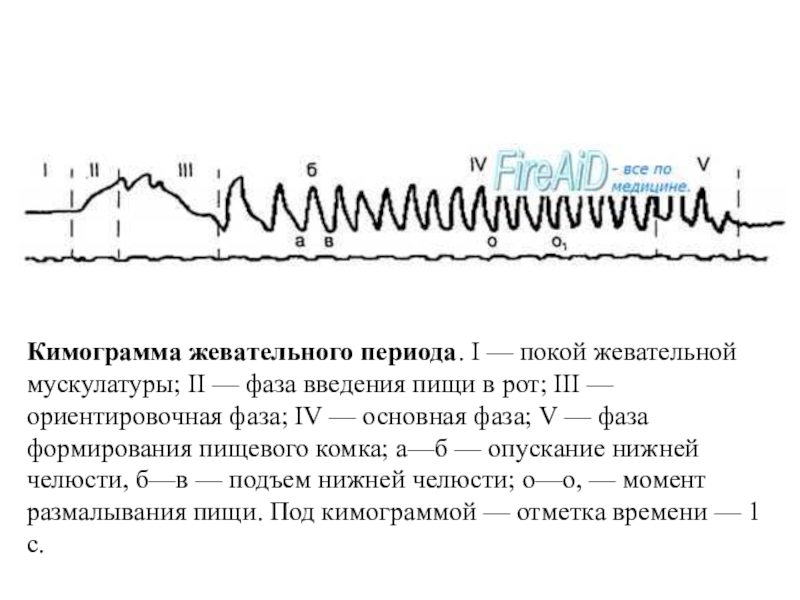

Слайд 66Кимограмма жевательного периода. I — покой жевательной мускулатуры; II —

фаза введения пищи в рот; III — ориентировочная фаза; IV

— основная фаза; V — фаза формирования пищевого комка; а—б — опускание нижней челюсти, б—в — подъем нижней челюсти; о—о, — момент размалывания пищи. Под кимограммой — отметка времени — 1 с.

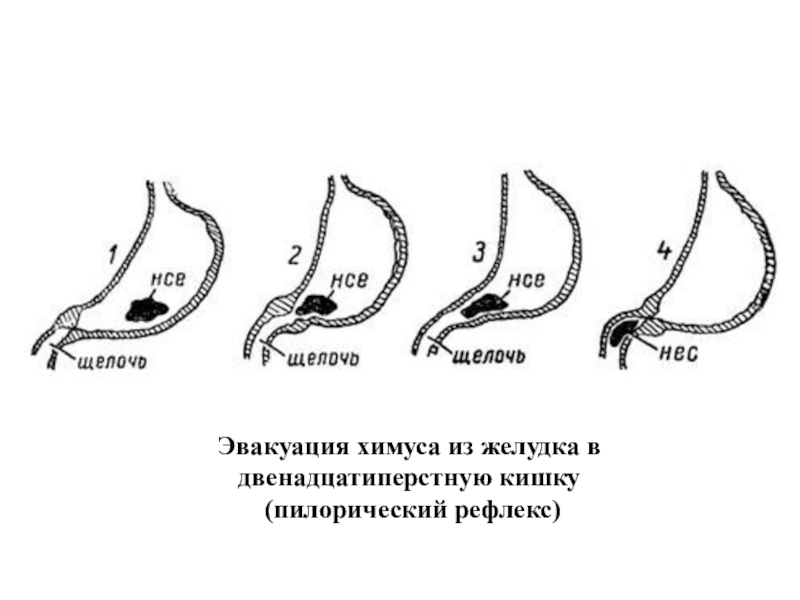

Слайд 67Эвакуация химуса из желудка в двенадцатиперстную кишку

(пилорический рефлекс)

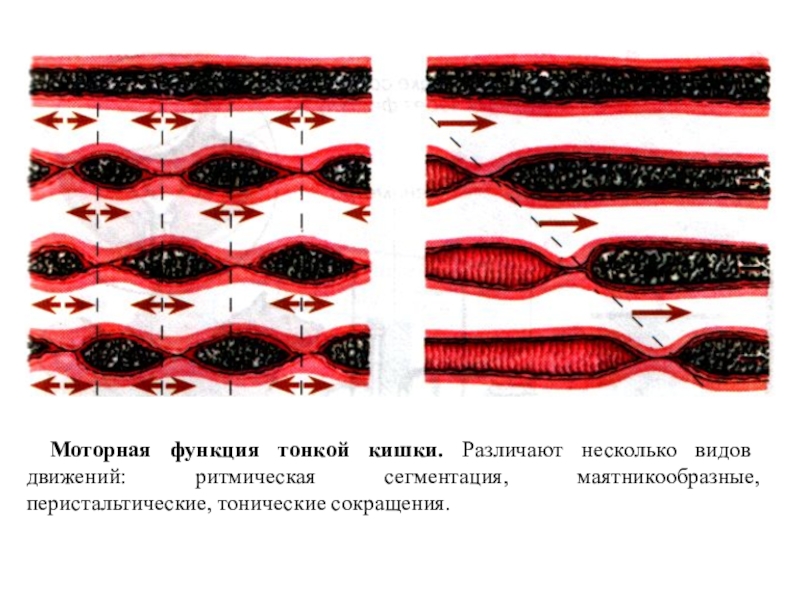

Слайд 68Моторная функция тонкой кишки. Различают несколько видов движений: ритмическая сегментация,

маятникообразные, перистальтические, тонические сокращения.

Слайд 71Всасывание:

яды (цианистый калий), спирты, а также лекарственные препараты (эфирные масла,

валидол, нитроглицерин и др.)

некоторые аминокислоты, немного глюкозы, воды с

растворенными в ней минеральными солями и довольно существенно всасывание алкоголя.

Основное всасывание продуктов гидролиза белков, жиров и углеводов. Уже через 5-10 мин. после поступления питательных веществ в кишечник их концентрация в крови становится максимальной.

Незначительно. Всасывается много воды, в небольшом количестве глюкоза, аминокислоты, хлориды, минеральные соли, жирные кислоты и жирорастворимые витамины A, D, Е, К.

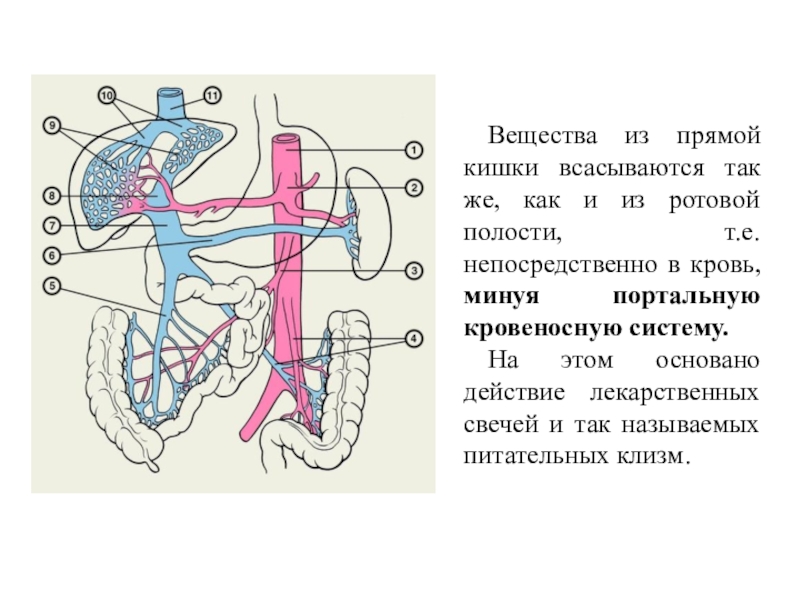

Слайд 72Вещества из прямой кишки всасываются так же, как и из

ротовой полости, т.е. непосредственно в кровь, минуя портальную кровеносную систему.

На этом основано действие лекарственных свечей и так называемых питательных клизм.

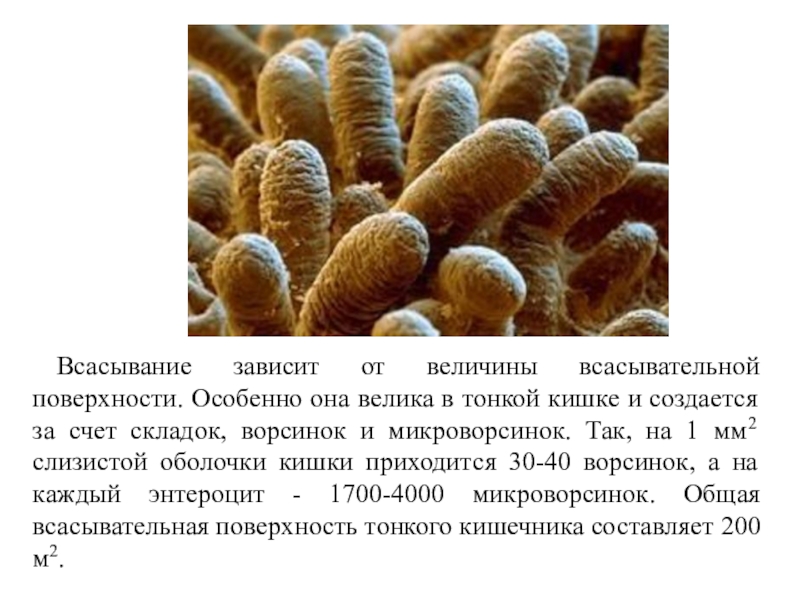

Слайд 73Всасывание зависит от величины всасывательной поверхности. Особенно она велика в

тонкой кишке и создается за счет складок, ворсинок и микроворсинок.

Так, на 1 мм2 слизистой оболочки кишки приходится 30-40 ворсинок, а на каждый энтероцит - 1700-4000 микроворсинок. Общая всасывательная поверхность тонкого кишечника составляет 200 м2.

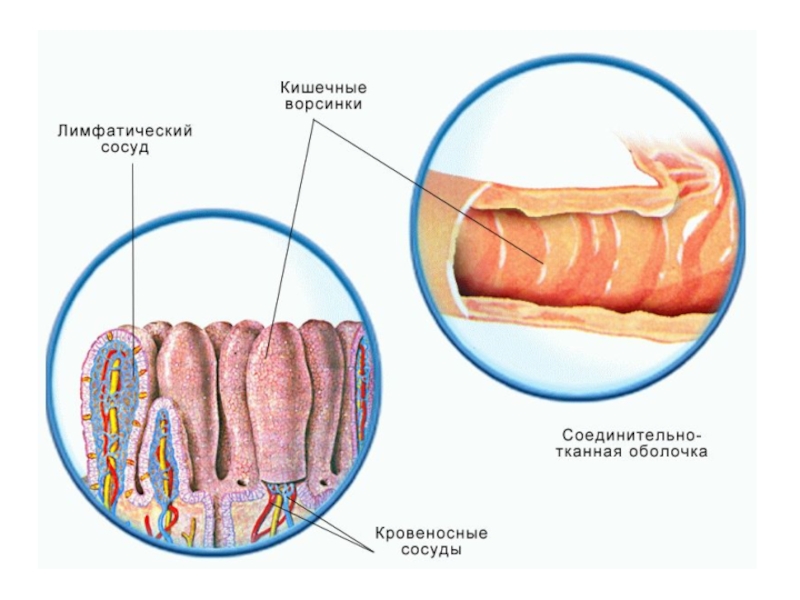

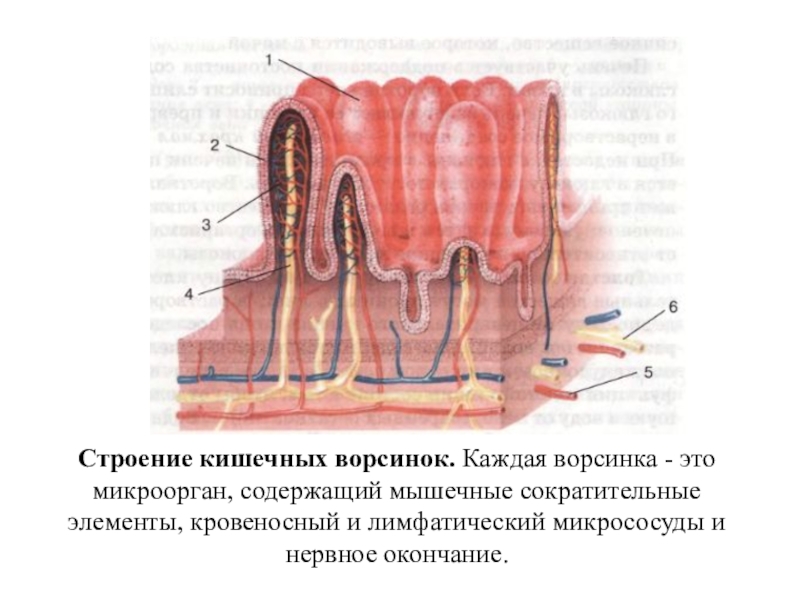

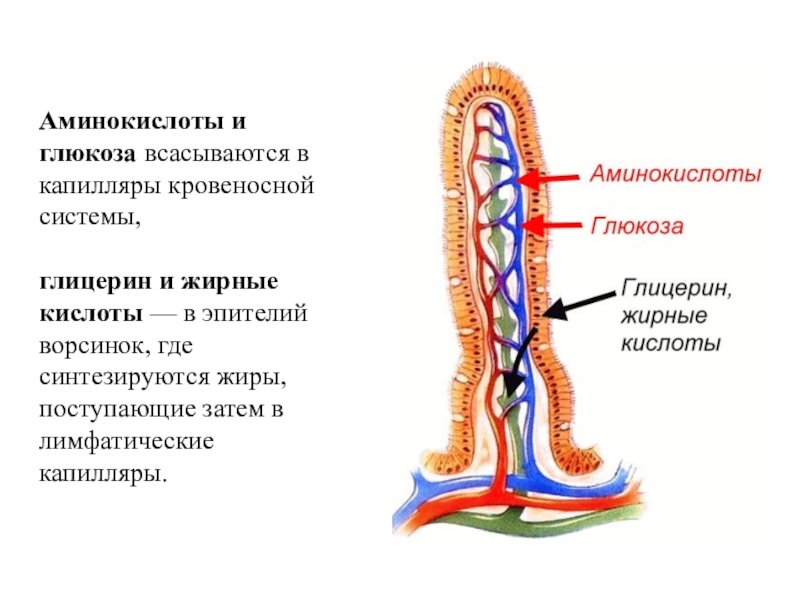

Слайд 74Строение кишечных ворсинок. Каждая ворсинка - это микроорган, содержащий мышечные

сократительные элементы, кровеносный и лимфатический микрососуды и нервное окончание.

Слайд 75Аминокислоты и глюкоза всасываются в капилляры кровеносной системы,

глицерин и

жирные кислоты — в эпителий ворсинок, где синтезируются жиры, поступающие

затем в лимфатические капилляры.

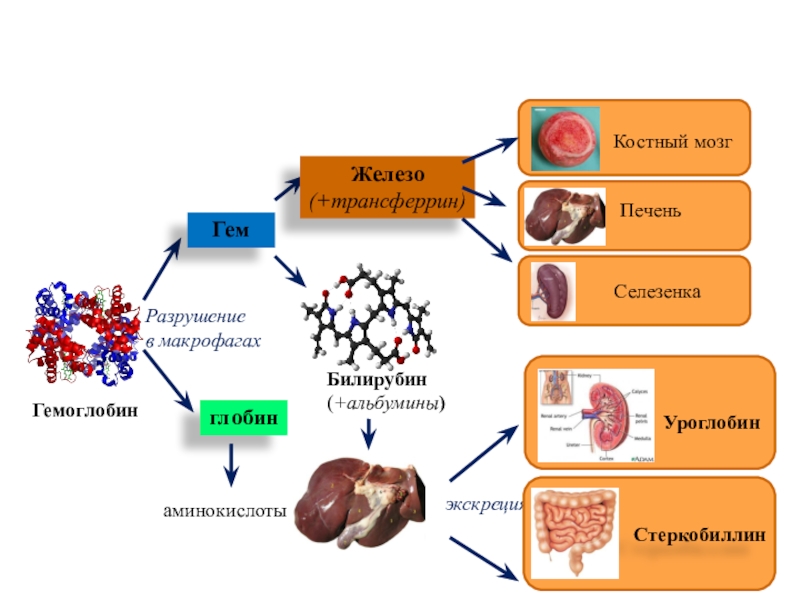

Слайд 78Гемоглобин

Разрушение

в макрофагах

Билирубин

(+альбумины)

экскреция

Гем

глобин

аминокислоты

Железо (+трансферрин)

Костный мозг

Селезенка

Печень

Уроглобин

Стеркобиллин

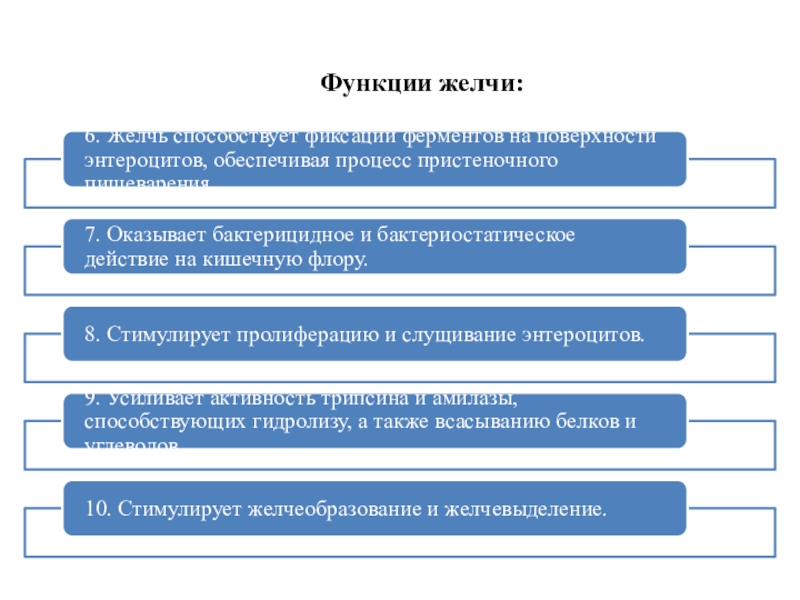

Слайд 81Непищеварительные функции печени: