Разделы презентаций

- Разное

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Геометрия

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

Методическое занятие № 2

Содержание

- 1. Методическое занятие № 2

- 2. ЗАДАЧИ ЗАНЯТИЯ: Сформировать у студентов знания

- 3. Влияние занятия физической культурой и

- 4. Функциональное состояние организма Функциональное состояние –

- 5. Функциональное состояние организма При исследовании

- 6. Показатели функционального состояния сердечнососудистой системы Важнейшими показателями

- 7. Показатели функционального состояния сердечнососудистой системы

- 8. Частота пульса зависит: от возраста - чем

- 9. Частота пульса Учащается пульс и в

- 10. Зоны интенсивности физической нагрузки Любая

- 11. Время восстановления пульс Определить величину нагрузки

- 12. Восстановление пульс Человеку, занимающемуся физической

- 13. Исследование артериального давления Величина кровяного давления

- 14. Исследование артериального давления Различают систолическое,

- 15. На величину АД влияет: -

- 16. Величина АД Для измерения артериального давления

- 17. Методика проведения простых функциональных проб При

- 18. Функциональные пробы для оценки состояния центральной нервной

- 19. Функциональные пробы для оценки состояния центральной нервной

- 20. Функциональные пробы для оценки внешнего дыхания.

- 21. Функциональные пробы для оценки внешнего дыхания.

- 22. Частота дыхания Частота дыхания (ЧД) – количество

- 23. Функциональные пробы для оценки внешнего дыхания.

- 24. Функциональная проба

- 25. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ

- 26. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ

- 27. Слайд 27

- 28. Задание 4Оценить функциональное состояние сердечнососудистой системы и

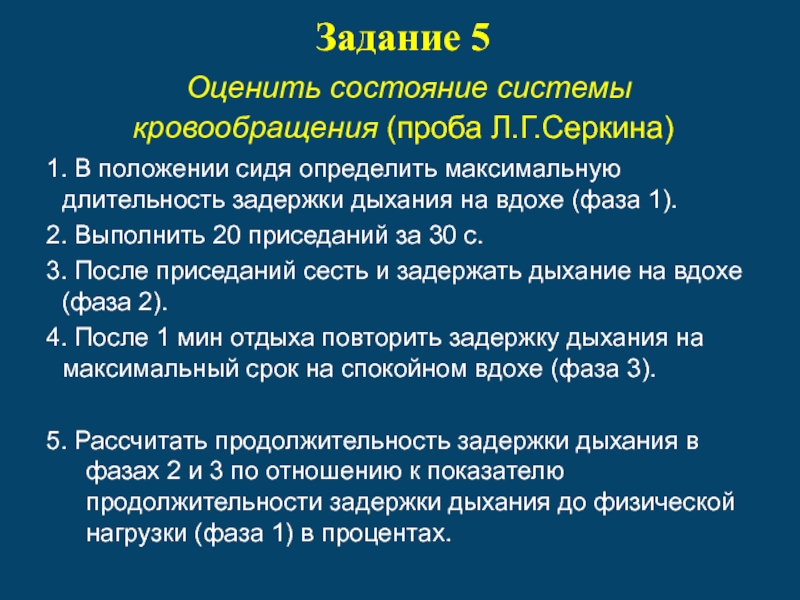

- 29. Задание 5 Оценить состояние системы кровообращения

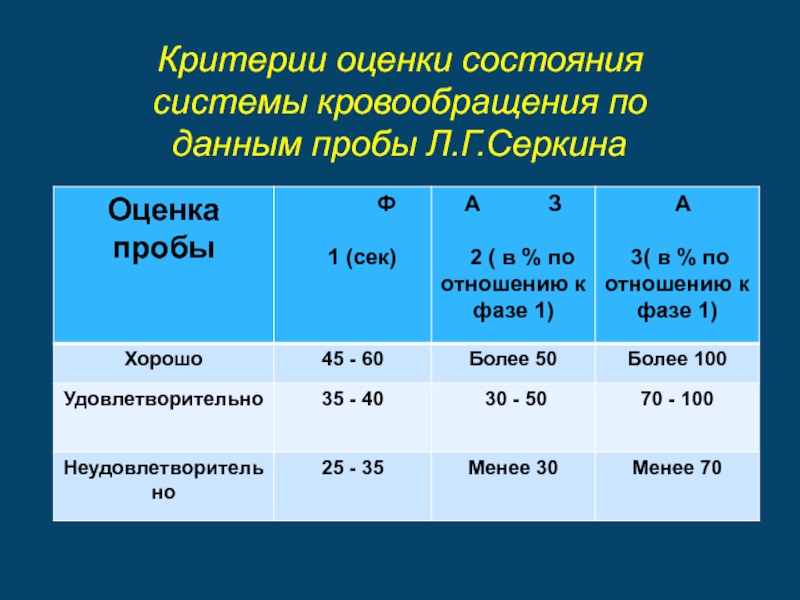

- 30. Критерии оценки состояния системы кровообращения по данным пробы Л.Г.Серкина

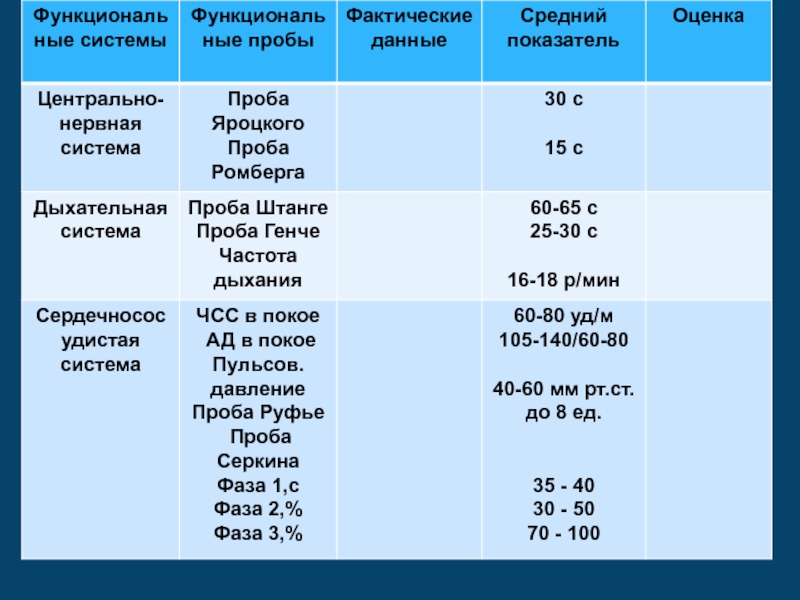

- 31. Сопоставить все полученные величины исследования функционального состояния дыхательной, сердечнососудистой, нервной систем с рекомендуемыми стандартами.

- 32. -

- 33. Спасибо за внимание.38

- 34. 38

- 35. Слайд 35

- 36. Скачать презентанцию

ЗАДАЧИ ЗАНЯТИЯ: Сформировать у студентов знания о простых методах самоконтроля за функциональным состоянием организма. - Обучить студентов проводить функциональные пробы и анализировать реакцию организма на выполненную физическую нагрузку.

Слайды и текст этой презентации

Слайд 2 ЗАДАЧИ ЗАНЯТИЯ:

Сформировать у студентов знания о простых методах

самоконтроля за функциональным состоянием организма.

пробы и анализировать реакцию организма на выполненную физическую нагрузку.Слайд 3

Влияние занятия физической культурой и спортом

на морфологические признаки физического

развития

изучаются посредством антропометрии и оцениваются с помощью методов

индексов, метода стандартовна функциональное состояние органов и систем организма

исследуется с помощью большого количества инструментальных медико-биологических методик

Слайд 4Функциональное состояние организма

Функциональное состояние – комплекс свойств,

определяющий уровень жизнедеятельности организма, ответ организма на физическую нагрузку, в

котором отражается степень интеграции и адекватности функций выполняемой работе.Слайд 5Функциональное состояние организма

При исследовании функционального состояния

организма, занимающегося физическими упражнениями, наиболее важны изменения систем кровообращения и

дыхания, именно они имеют основное значение для решения вопроса о допуске к занятиям физкультурой.Слайд 6Показатели функционального состояния сердечнососудистой системы

Важнейшими показателями функционального состояния сердечнососудистой

системы – пульс и артериальное давление (АД).

Пульсометрия

Пульсом называется

периодическое толчкообразное колебание стенок артерий, вызываемое током крови, выбрасываемой сердцем в аорту при каждом его сокращение. Слайд 7Показатели функционального состояния сердечнососудистой системы

Каждому человеку присуща

своя частота пульса (ЧП) в покое, в положении лежа, сидя

и стоя.У здорового нетренированного человеке в покое пульс обычно равен 60—80 уд./мин у мужчин и 70—80 уд./мин у женщин.

У физически тренированных мужчин ЧП значительно реже 60 уд./мин и может быть 40—50 уд./мин и меньше, что указывает на более экономичную работу сердца.

Слайд 8Частота пульса зависит:

от возраста - чем моложе человек, тем

чаще у него пульс;

от положения тела - самый редкий

пульс отмечается в положении лежа, в положении сидя пульс чаще на 4—6 уд./мин, а в положении стоя на 10 уд./мин больше, чем лежа;от времени суток - утром пульс ниже, чем днем и вечером.

- места нахождения - на открытом воздухе частота пульса может быть больше, чем в помещении, летом выше, чем зимой.

Слайд 9Частота пульса

Учащается пульс и в результате нервного возбуждения

при волнении, испуге, радости, а также после приема пищи и

возбуждающих напитков (алкоголь, кофе, крепкий чай).Частый пульс наблюдается и в случае повышения температуры при некоторых острых и хронических заболеваниях (грипп, ангина), при повышенной функции щитовидной железы.

Слайд 10Зоны интенсивности физической нагрузки

Любая физическая нагрузка, даже

небольшая, вызывает учащение пульса.

Научными исследованиями установлена

прямая зависимость между частотой пульса и величиной физической нагрузки.- малая интенсивность - ЧП до 130 уд./мин;

- средняя интенсивность - 130—150 уд./мин;

- большая интенсивность - 150—180 уд./мин;

- максимальная интенсивность - свыше 180 уд./мин.

Для студентов зоной оптимальных нагрузок является частота пульса от 150 до 175 уд./мин.

Слайд 11Время восстановления пульс

Определить величину нагрузки можно по

тому, за какое время восстанавливается пульс.

- при малой нагрузке это происходит через 5-7 мин после окончания занятий;

- при средней нагрузке - через 10 - 15 мин;

при высокой нагрузке пульс восстанавливается только через 40 - 50 мин.

Слайд 12Восстановление пульс

Человеку, занимающемуся физической культурой и спортом,

желательно четко знать все параметры частоты своего пульса:

- в покое;

- после физических нагрузок;

- после отдыха;

- реакция пульса на различные по характеру стандартные физические нагрузки.

Ориентируясь на показатели частоты пульса можно более рационально дозировать объем и интенсивность физической нагрузки, паузы отдыха между упражнениями, выявить всевозможные нарушения в деятельности сердечнососудистой системы.

Слайд 13Исследование артериального давления

Величина кровяного давления является одной из важнейших

констант, характеризующих функциональное состояние организма.

Давление в кровеносной

сосудистой системе - это сила, обусловливающая движение крови по сосудам.Давление определяется работой сердца и тонусом артериальных сосудов и способно изменяться в зависимости от фаз сердечного цикла.

Слайд 14Исследование артериального давления

Различают систолическое, или максимальное, давление, создаваемое

сердцем во время систолы (СД), и диастолическое, или минимальное, давление (ДД).

Средними показателями артериального давления у здоровых людей в покое являются:130/60—80 мм рт. ст.

Разница между систолическим и диастолическим давлением называется пульсовым артериальным давлением (ПАД).

Слайд 15На величину АД влияет:

- психоэмоциональное состояние человека;

- объем

выполненной двигательной нагрузки;

- состояние водно-солевого обмена;

изменение положения тела в

пространстве;время суток;

возраст;

курение, прием крепкого чая, кофе.

Слайд 16Величина АД

Для измерения артериального давления пользуются тонометром и фонендоскопом.

Величина максимального артериального давления (СД) колеблется в пределах 100...130

мм. рт. ст., минимального (ДД) - 60...80 мм. рт. ст.АД более чем 130/80 определяется как гипертония,

АД менее чем 100/60 - гипотония.

Под влиянием физической нагрузки СД повышается, достигая 180—200 и более мм рт. ст.,

а ДД, как правило, колеблется в пределах ±10 мм рт. ст., иногда понижается до 40—50 мм рт. ст.

Пульсовое артериальное давление должно находиться в пределах 40—60 мм рт. ст.

Слайд 17Методика проведения простых функциональных проб

При массовом обследовании занимающихся

физическими упражнениями обычно исследуется функциональное состояние нервной, сердечнососудистой и дыхательной систем.

Для изучения функционального состояния организма его исследуют в условиях покоя и в условиях проведения различных функциональных проб.Под функциональной пробой понимают реакцию организма на дозированную нагрузку.

Слайд 18Функциональные пробы для оценки состояния центральной нервной системы

Центральная нервная система (ЦНС) – самая сложная из всех

функциональных систем человека. В мозгу находятся чувствительные центры, анализирующие изменения во внешней и внутренней среде.Мозг управляет всеми функциями организма, включая и мышечные сокращения. В процессе тренировочных занятий совершенствуются функциональные возможности центральной нервной системы.

Нервная система в первую очередь реагирует на отрицательные влияния как гиподинамии, так и чрезмерной двигательной активности.

Слайд 19Функциональные пробы для оценки состояния центральной нервной системы.

Расстройство координации движений и нарушение двигательного акта являются одним из

наиболее четких признаков переутомления или патологических изменений в отдельных звеньях нервной системы. Поэтому для исследования ее состояния используют так называемые координационные пробы.проба Ромберга (оценивается статическая координация).

Сохранение устойчивой позы 15 с и более расценивается как хорошая реакция.

- проба Яроцкого ( оценивается длительность сохранения равновесия).

Реакция считается хорошей, если длительность сохранения равновесия составляет 28 и более секунд.

Слайд 20Функциональные пробы для оценки внешнего дыхания.

Система внешнего

дыхания состоит из легких, верхних дыхательных путей и бронхов, грудной

клетки и дыхательных мышц (межреберные, диафрагма и др.).Функция аппарата внешнего дыхания направлена на обеспечение организма необходимым количеством кислорода и освобождением от избытка углекислоты.

Методом контроля за функциональным состоянием являются пробы с задержкой дыхания на вдохе (проба Штанге) и выдохе (проба Генче).

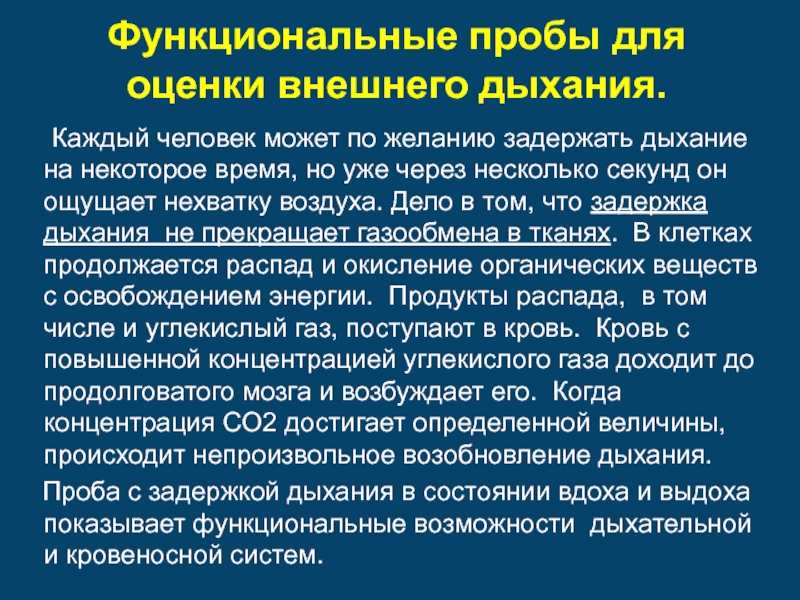

Слайд 21Функциональные пробы для оценки внешнего дыхания.

Каждый человек может

по желанию задержать дыхание на некоторое время, но уже через

несколько секунд он ощущает нехватку воздуха. Дело в том, что задержка дыхания не прекращает газообмена в тканях. В клетках продолжается распад и окисление органических веществ с освобождением энергии. Продукты распада, в том числе и углекислый газ, поступают в кровь. Кровь с повышенной концентрацией углекислого газа доходит до продолговатого мозга и возбуждает его. Когда концентрация СО2 достигает определенной величины, происходит непроизвольное возобновление дыхания.Проба с задержкой дыхания в состоянии вдоха и выдоха показывает функциональные возможности дыхательной и кровеносной систем.

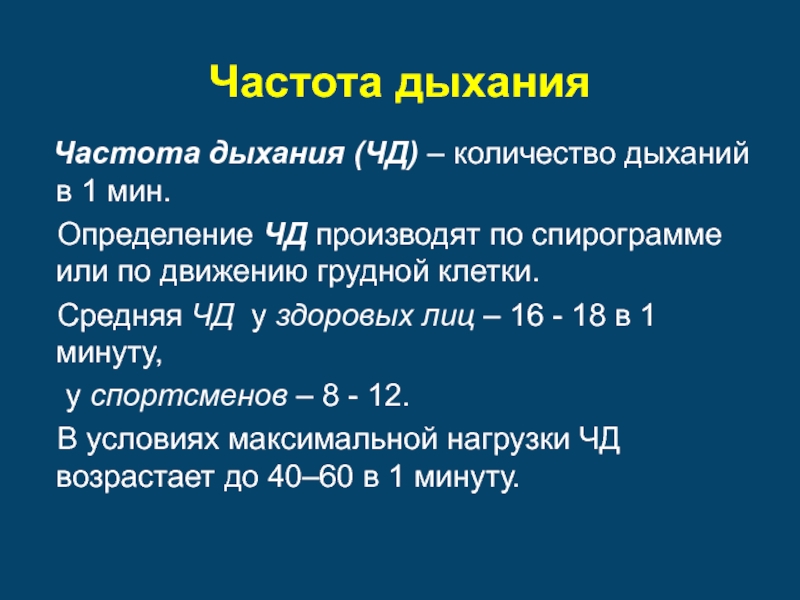

Слайд 22Частота дыхания

Частота дыхания (ЧД) – количество дыханий в 1

мин.

Определение ЧД производят по спирограмме или по движению

грудной клетки. Средняя ЧД у здоровых лиц – 16 - 18 в 1 минуту,

у спортсменов – 8 - 12.

В условиях максимальной нагрузки ЧД возрастает до 40–60 в 1 минуту.

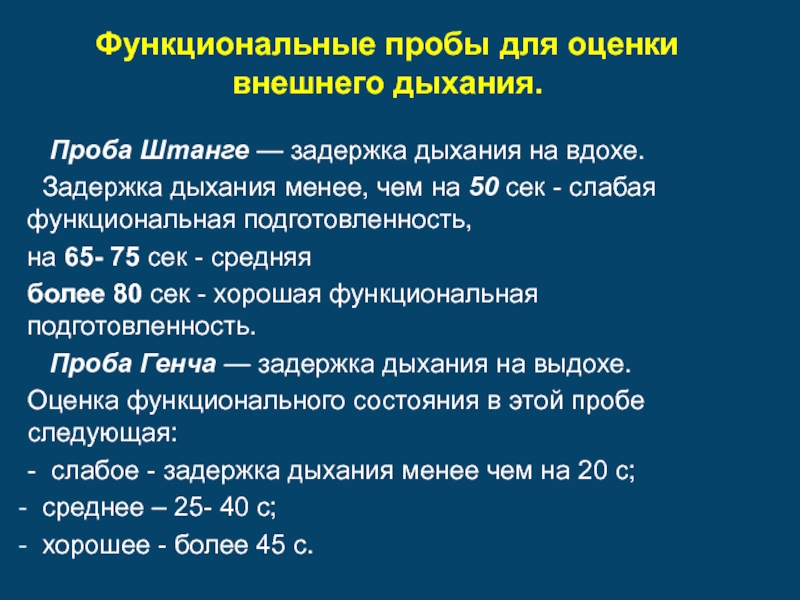

Слайд 23Функциональные пробы для оценки внешнего дыхания.

Проба Штанге —

задержка дыхания на вдохе.

Задержка дыхания менее, чем на

50 сек - слабая функциональная подготовленность, на 65- 75 сек - средняя

более 80 сек - хорошая функциональная подготовленность.

Проба Генча — задержка дыхания на выдохе.

Оценка функционального состояния в этой пробе следующая:

- слабое - задержка дыхания менее чем на 20 с;

среднее – 25- 40 с;

хорошее - более 45 с.

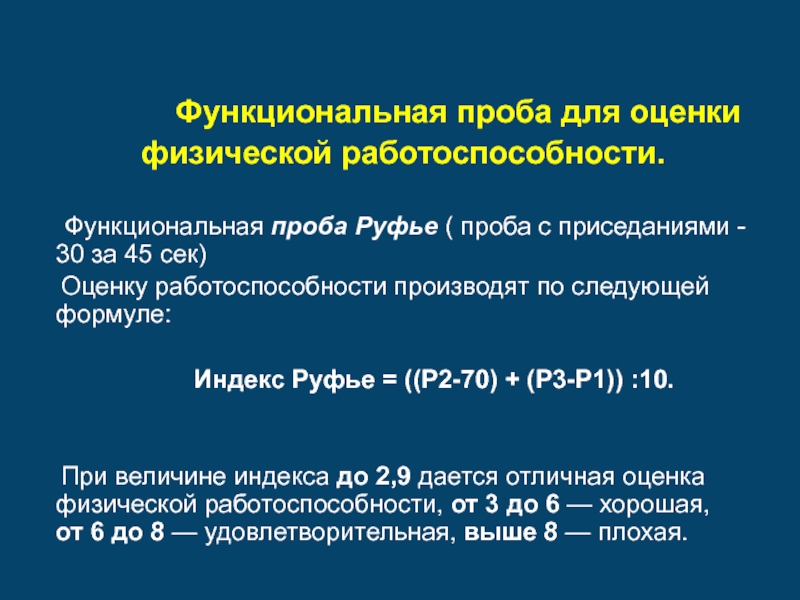

Слайд 24 Функциональная проба для оценки физической

работоспособности.

Функциональная проба Руфье ( проба с приседаниями

- 30 за 45 сек)Оценку работоспособности производят по следующей формуле:

Индекс Руфье = ((Р2-70) + (Р3-Р1)) :10.

При величине индекса до 2,9 дается отличная оценка физической работоспособности, от 3 до 6 — хорошая, от 6 до 8 — удовлетворительная, выше 8 — плохая.

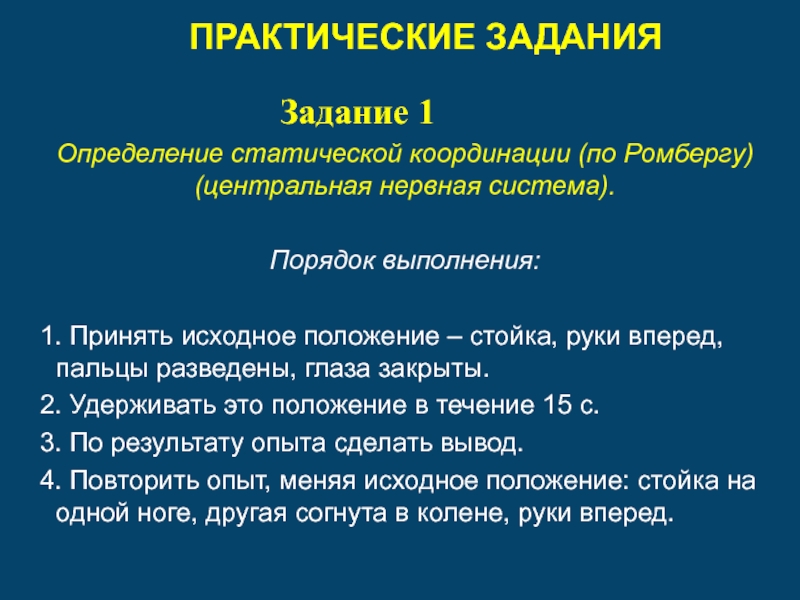

Слайд 25 ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ

Задание 1

Определение статической координации (по Ромбергу) (центральная нервная система).

Порядок выполнения:

1. Принять исходное положение – стойка, руки вперед, пальцы разведены, глаза закрыты.

2. Удерживать это положение в течение 15 с.

3. По результату опыта сделать вывод.

4. Повторить опыт, меняя исходное положение: стойка на одной ноге, другая согнута в колене, руки вперед.

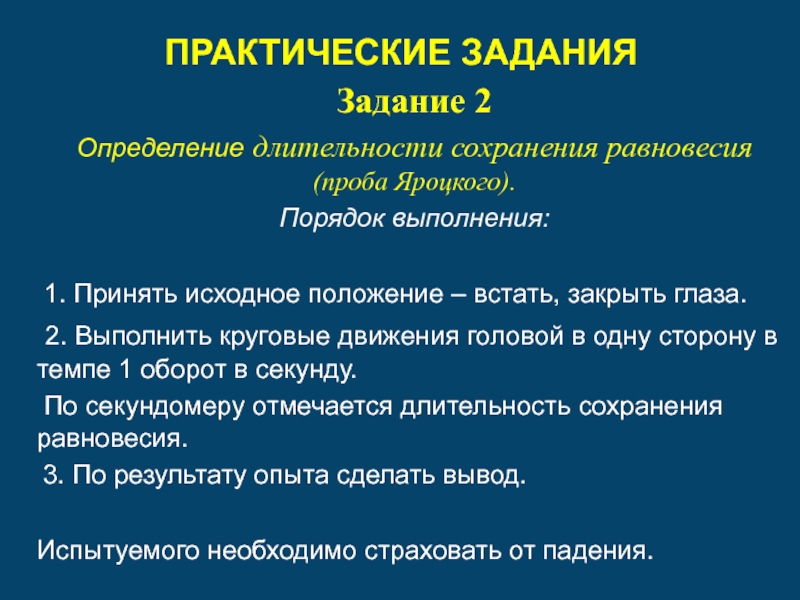

Слайд 26ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ

Задание 2

Определение длительности сохранения равновесия (проба Яроцкого).

Порядок выполнения:

1. Принять исходное положение – встать, закрыть глаза.

2. Выполнить круговые движения головой в одну сторону в темпе 1 оборот в секунду.

По секундомеру отмечается длительность сохранения равновесия.

3. По результату опыта сделать вывод.

Испытуемого необходимо страховать от падения.

Слайд 27

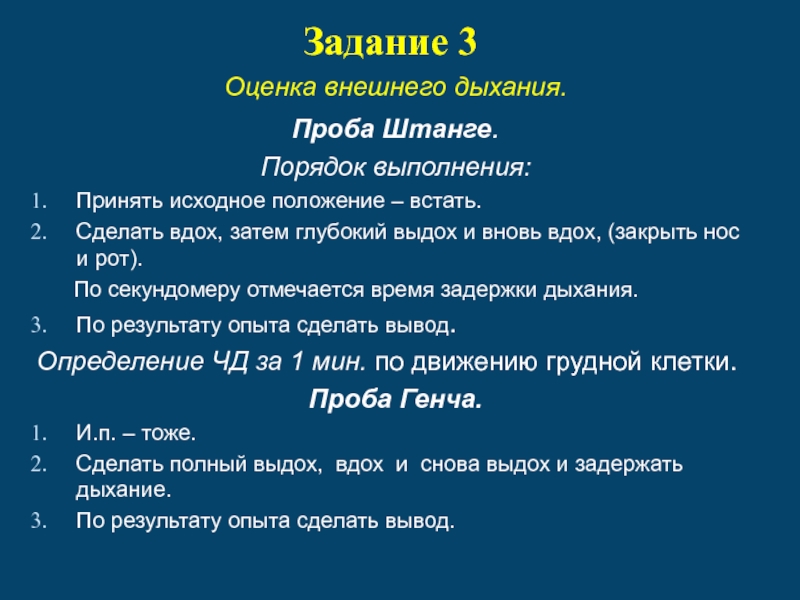

Задание 3

Оценка внешнего дыхания.

Проба Штанге.

Порядок выполнения:

Принять исходное положение – встать.

Сделать вдох, затем глубокий выдох и вновь вдох, (закрыть нос и рот).

По секундомеру отмечается время задержки дыхания.

По результату опыта сделать вывод.

Определение ЧД за 1 мин. по движению грудной клетки.

Проба Генча.

И.п. – тоже.

Сделать полный выдох, вдох и снова выдох и задержать дыхание.

По результату опыта сделать вывод.

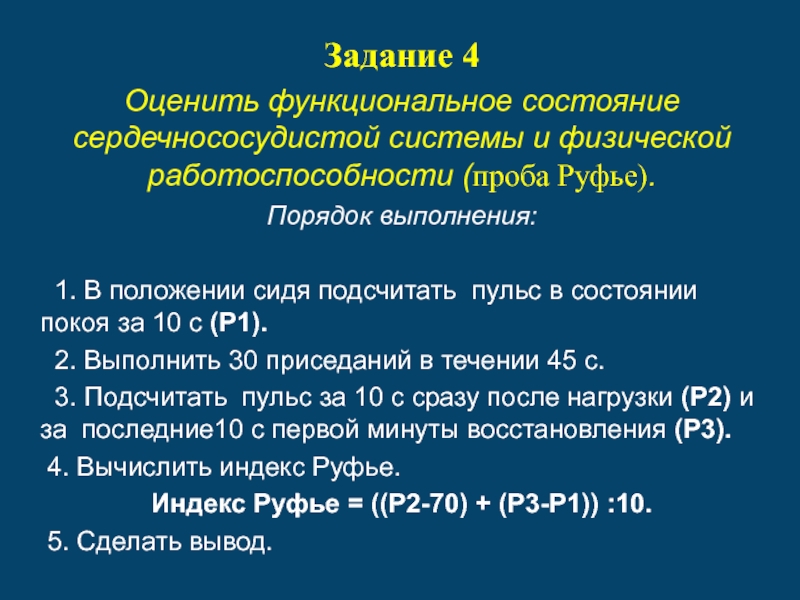

Слайд 28Задание 4

Оценить функциональное состояние сердечнососудистой системы и физической работоспособности (проба

Руфье).

Порядок выполнения:

1. В положении сидя подсчитать пульс в состоянии покоя

за 10 с (Р1).2. Выполнить 30 приседаний в течении 45 с.

3. Подсчитать пульс за 10 с сразу после нагрузки (Р2) и за последние10 с первой минуты восстановления (Р3).

4. Вычислить индекс Руфье.

Индекс Руфье = ((Р2-70) + (Р3-Р1)) :10.

5. Сделать вывод.

Слайд 29Задание 5

Оценить состояние системы кровообращения (проба Л.Г.Серкина)

1. В положении

сидя определить максимальную длительность задержки дыхания на вдохе (фаза 1).

2.

Выполнить 20 приседаний за 30 с. 3. После приседаний сесть и задержать дыхание на вдохе (фаза 2).

4. После 1 мин отдыха повторить задержку дыхания на максимальный срок на спокойном вдохе (фаза 3).

5. Рассчитать продолжительность задержки дыхания в фазах 2 и 3 по отношению к показателю продолжительности задержки дыхания до физической нагрузки (фаза 1) в процентах.