Слайд 1Международное публичное право

Слайд 21. МПП как особая правовая система: понятие, особенности

МП – это

система юр.норм, регулирующих МО, в целях обеспечения мира и сотрудничества

Сущность

и особенности МП:

1)Субъектами МП являются образования, имеющие публичный характер на международной арене (государства, нации и народы и т.д.).

2)Доминирующая форма источников в международном праве – обычаи и договоры.

3)Нормы МП создаются самими субъектами МП, прежде всего государствами, путем соглашения, сущностью которого является согласование воль государств и др. субъектов межд. права.

4)Нормы МП имеют в основном общедемократический характер.

5)В международном праве не существует судебных и исполнительных органов, идентичным существующим в государствах.

6)МП регулирует межгосударственные отношения.

7)Нормы МП носят обязательный характер, имеют юридическую силу и соответствующий механизм действия.

8)Общепризнанные основные цели МП – мир и сотрудничество.

9)Главная особенность МП – отсутствие аппарата принуждения к соблюдению норм.

Слайд 32. История формирования МПП.

МП – результат общественной практики. Возникнув как

способ осознания людьми своего материального интереса, особенно в связи с

постоянно изменяющимися международными отношениями, оно продолжает оказывать огромное влияние на развитие государств и народов.

Периоды развития:

1)Предыстория МП (с древних веков до конца Средневековья) – эпоха возникновения, развития, совершенствования межд. отношений и понимания роли государства на международной арене. Субъектами права выступали правители. Основными источниками договоров были религиозные обряды, обычаи, традиции. В Средневековье субъектами договора наряду с государствами выступали феодалы, а позже – города, добившиеся независимости от местных феодалов. Главным регионом, где была подготовлена почва для создания МП, оказалась Европа. В период Средневековья в Западной Европе произошла рецепция римского права.

2)Классическое МП (с конца Средних веков до Статуса Лиги Наций) – возникновение и развитие права Нового времени. Были созданы первые морские торговые кодексы, разработаны правила ведения и прекращения войны. МП отождествлялось с дипломатией и внешней политикой. В начале 17 в. происходит становление МП как науки.

3)Переход от классического к современному международному праву (от Статуса Лиги Наций до Устава ООН) – понимание государствами необходимости создания новых механизмов регулирования отношений после Первой мировой войны. Было принято решение о создании первой международной политической организации – Лиги Наций, был принят уставной док-т – Статус Лиги Наций.

4)Современное МП (часто называют правом Устава ООН). Устав ООН развил старые демократические принципы и внес ряд новых фундаментальных принципов. Устав ООН содержит императивные нормы, обязательные для всех членов ООН. В Уставе ООН содержатся положения, предусматривающие ответственность за нарушение норм и принципов межд. права. В основу МП был положен принцип сотрудничества. Характерная черта современного МП – утверждение в нем прав человека. Из совокупности норм право превратилось в систему на базе единых целей и принципов.

Слайд 43. Система международного публичного права

Ядро современного МПП образуют основные принципы

— основополагающие международно-правовые нормы, носящие универсальный характер и обладающие высшей

юридической силой. Все остальные международно-правовые нормы, а также поведение субъектов МПП должны соответствовать положениям основных принципов.

МП подразделяется на отрасли - совокупность международно-правовых институтов и норм, регламентирующих более или менее обособленные отношения, отличающиеся качественным своеобразием.

В качестве «несущей конструкции» каждой отрасли выступают основные принципы международного публичного права, однако каждая отрасль имеет и свои, отраслевые принципы (например, принцип запрещения национального присвоения космического пространства в космическом праве).

В международном праве сформировались следующие отрасли:

право международной правосубъектности (регламентирует правовое положение государств, наций и народов, борющихся за независимость, международных организаций и государствоподобных формирований как субъектов международного публичного права и включает в себя также институты признания и правопреемства);

право международных договоров;

право международных организаций;

право международных конференций и совещаний;

право внешних сношений;

право международной безопасности;

международное гуманитарное право;

международное публичное право в период международных конфликтов;

право международного сотрудничества в борьбе с преступностью;

международное морское право;

международное воздушное право;

международное космическое право;

международное атомное право;

право охраны окружающей среды;

международное экономическое право.

Отрасли международного публичного права в свою очередь состоят из более простых образований — подотраслей и институтов. Международное гуманитарное право, например, образуют две подотрасли: «гуманитарное право в мирное время» и «гуманитарное право в период вооруженных конфликтов».

Международно-правовой институт — более мелкий элемент правовой системы

Наконец, первичными «кирпичиками», из которых образовано МП, являются международно-правовые нормы.

Слайд 54. Принципы МПП

Принципы - основополагающие общепризнанные нормы, обладающие высшей юридической

силой.

Принципы международного публичного права носят универсальный характер и являются критериями

законности всех остальных международных норм. Действия или договоры, нарушающие положения основных принципов, признаются недействительными и влекут международно-правовую ответственность.

Все принципы международного публичного права имеют первостепенную важность и должны неукоснительно применяться при интерпретации каждого из них с учетом других.

Принципы взаимосвязаны: нарушение одного положения влечет за собой несоблюдение других.

Содержание основных принципов было подробно раскрыто в Декларации о принципах международного публичного права , касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН (1970), других международных документах. Применительно к европейским условиям содержание основных принципов было конкретизировано актами Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ), в частности, хельсинкским Заключительным актом 1975 г., Итоговым документом Венской встречи 1989 г. и др.

1) Принцип суверенного равенства государств и уважения прав, присущих суверенитету.

2) Принцип неприменения силы или угрозы силой

3) Принцип мирного разрешения международных споров

4) Принцип невмешательства во внутренние дела государств

5) Принцип территориальной целостности государств.

6) Принцип нерушимости границ.

7) Принцип уважения прав человека.

8) Принцип права на самоопределение народов и наций.

9) Принцип сотрудничества между государствами.

10) Принцип добросовестного выполнения международных обязательств

Слайд 65. Принцип суверенного равенства государств и уважения прав, присущих суверенитету.

Все

государства в международных отношениях пользуются суверенным равенством,

имеют равные права и

обязанности и являются равноправными членами мирового

сообщества.

Понятие равенства означает, что:

- все государства юридически равны;

- все государства должны уважать правосубъектность других государств;

- все государства пользуются правами, присущими полному суверенитету. Они вправе самостоятельно решать вопросы об участии в международных конференциях и организациях, международных договорах и др.;

- территориальная целостность и политическая независимость государств неприкосновенны, государственные границы могут меняться лишь на основании договоренности и в соответствии с нормами международного публичного права

- государства свободно выбирают свои политические, экономические, социальные и культурные системы;

- государства обязаны добросовестно выполнять свои международные обязательства.

Слайд 76. Принцип неприменения силы или угрозы силой

Все государства в международных

отношениях обязаны воздерживаться от угрозы силой или ее применения против

территориальной неприкосновенности и политической независимости других государств или каким-либо иным образом, несовместимым с целями ООН.

Государства должны добросовестно выполнять свои международные обязательства в отношении поддержания мира и безопасности.

Угроза силой не должна применяться в качестве средства урегулирования споров между государствами.

Агрессивные войны объявляются преступлениями против мира и человечества и влекут ответственность по международному праву. Запрещается также пропаганда войны.

Территория государства не может быть объектом приобретения другим государством в результате угрозы силой или ее применения. Никакие территориальные приобретения, являющиеся результатом угрозы силой, не признаются законными.

Государства также обязаны воздерживаться от репрессалий, связанных с применением вооруженных сил, от организации и поощрения иррегулярных сил или вооруженных банд, в том числе наемников, для вторжения на территорию другого государства. Государства обязаны воздерживаться от насильственных действий, лишающих народы права на самоопределение.

Слайд 87. Принцип добросовестного выполнения международных обязательств

Данный принцип возник в форме

международно-правового обычая pacta sunt servanda на ранних стадиях развития государственности,

а в настоящее время находит отражение в многочисленных двусторонних и многосторонних международных соглашениях.

Принцип добросовестного выполнения обязательств закреплен в Уставе ООН, преамбула которого подчеркивает решимость членов ООН «создать условия, при которых могут соблюдаться справедливость и уважение к обязательствам, вытекающим из договоров и других источников международного права». Согласно п. 2 ст. 2 Устава, «все Члены Организации Объединённых Наций добросовестно выполняют принятые на себя по настоящему Уставу обязательства, чтобы обеспечить им всем в совокупности права и преимущества, вытекающие из принадлежности к составу Членов Организации».

Данный принцип распространяется только на действительные соглашения. Это значит, что рассматриваемый принцип применяется только к международным договорам, заключенным добровольно и на основе равноправия. Любой неравноправный международный договор прежде всего нарушает суверенитет государства и как таковой нарушает Устав ООН, поскольку Организация Объединённых Наций «основана на принципе суверенного равенства всех ее Членов», которые, в свою очередь, приняли на себя обязательство «развивать дружественные отношения между нациями на основе уважения принципа равноправия и самоопределения народов».

Считается, что принцип возник с 1648 года (Вестфальское соглашение после тридцатилетней войны), когда представители государств собрались за круглым столом как равноправные участники.

Слайд 98. Принцип нерушимости государственных границ

Данный принцип регламентирует отношения государств по

поводу установления и охраны разделяющей их территории границы и решения

спорных вопросов в связи с границей.

Идея нерушимости границ впервые получила свое правовое оформление в договоре СССР с ФРГ от 12 августа 1970 г., а затем в договорах ПНР, ГДР и ЧССР с ФРГ. С этого времени нерушимость границ стала нормой международного права.

Права государств в соответствии с этим принципом заключается в требовании абсолютной нерушимости установленных границ, незаконности их изменения без согласования или под давлением, с применением силы и угрозы силой.

Государства сами определяют режим пересечения границы, порядок установления или снятия каких-либо ограничений по пересечению границы физическими лицами, товарами, услугами и так далее.

В свете этого определяются основные обязанности государств — неукоснительное соблюдение установленных границ, разделительных или демаркационных линий, включая линии перемирия, разрешение пограничных споров только мирными средствами, неоказание содействия государствам — нарушителям принципа.

Основное содержание принципа нерушимости границ сводится к трем элементам:

признание существующих границ в качестве юридически установленных в соответствии с международным правом;

отказ от каких-либо территориальных притязаний на данный момент или в будущем;

отказ от любых иных посягательств на эти границы, включая угрозу силой или ее применение.

Слайд 109. Принцип равноправия и самоопределения народов

Один из основных, императивных принципов

современного международного права. Его полная формулировка - "Принцип равноправия и

самоопределения народов" (п. 2 ст. 1 Устава ООН).

Исторические корни становления этого принципа уходят во времена американской и французской революций XVIII в.. провозгласивших суверенитет народа (нации) источником государственной власти.

В Пактах о правах человека 1966 г. сказано: "Все народы имеют право на самоопределение. В силу этого права они свободно устанавливают свой политический статус и свободно обеспечивают свое экономическое, социальное и культурное развитие".

В Декларации принципов Заключительного акта Совета безопасности стран Европы особо было подчеркнуто право народов распоряжаться своей судьбой. После развала колониальных империй вопрос о самоопределении народов в смысле образования самостоятельных национальных государств в основном решен.

Субъектом права на самоопределение являются не только зависимые, но и суверенные народы. С достижением национальной самостоятельности право на самоопределение лишь меняет свое содержание, в нем на первый план выходят экономические аспекты, например право каждого народа свободно распоряжаться своими естественными богатствами и ресурсами, осуществлять культурное развитие и т.п.

Слайд 1110. Принцип мирного разрешения международных споров

Один из основополагающих принципов

международного права, в соответствии с которым государства обязаны урегулировать свои

споры путем обращения к мирным средствам разрешения международных споров и таким образом, чтобы не подвергать угрозе международный мир и безопасность.

Современное международное право не признает возможности применения каких-либо немирных средств для урегулирования споров.

Все без исключения международные споры должны решаться мирными средствами. Это требование распространяется на весь комплекс межгосударственных споров, независимо от предмета спора, времени и места его возникновения, степени остроты и опасности для поддержания международного или регионального мира и безопасности, что служит существенным условием для обеспечения эффективности данного принципа.

Элементом П.м.р.м.с. является обязанность государств решать международные споры по существу, не оставлять их неразрешенными, если, конечно, это отвечает интересам обеспечения мира (например, до сих пор "заморожены" территориальные претензии ряда государств в Антарктике)..

Составной частью П.м.р.м.с. является тж. обязанность спорящих сторон воздерживаться от любых действий, которые могут обострить спор, затруднить его урегулирование или создать угрозу для поддержания мира и безопасности.

В рамках всеобщей обязанности по мирному урегулированию споров стороны располагают правом свободно избирать конкретное средство мирного разрешения спора.

Слайд 1312. Соотношение международного и внутригосударственного права

Согласно Конституции РФ МП является

частью национальной правовой системы России, а его положения имеют преимущественную

силу в случае расхождения с национальным законодательством. Так же и во многих других государствах.

На нормообразование в международном праве оказывают влияние национальные правовые системы, которые находят отражение и учитываются во внешней политике и дипломатии государств.

МП влияет на национальное законодательство. В ряде государств ратифицированные международные договоры автоматически становятся частью национального законодательства.

Субъекты МП в принципе не могут ссылаться на свое законодательство для оправдывания несоблюдения ими международных обязательств.

Принятые государствами международные обязательства должны ими добросовестно соблюдаться.

Косвенным образом через МП осуществляется взаимодействие внутренних правовых систем различных государств. Принципы такого взаимодействия:

1)равенство правовых систем;

2)единство целеполагания;

3)согласованное действие международного и внутригосударственного права России;

4)соблюдение предписаний и международного и внутригосударственного права.

Слайд 1413. Источники

Под источниками понимают различные формы, в которых субъекты МП

закрепляют

согласованные правила собственного поведения в ходе общения между собой.

Источники МП

принято делить на основные и вспомогательные. К числу основных

относят международные договоры и международно-правовые обычаи.

Международный договор - международное соглашение, заключенное субъектами МП в письменной форме и регулируемое МП независимо от того, содержится ли такое соглашение в одном документе, в двух или нескольких связанных между собой документах, а также независимо от его конкретного наименования.

На основе международных договоров учреждаются и функционируют межгосударственные организации. Изменения, которые происходят в праве международных договоров, неизбежно затрагивают остальные отрасли МП. В настоящее время в мире насчитывается более 500 тыс. многосторонних и двусторонних договоров.

Международный (международно-правовой) обычай - форма воплощения норм МП, возникающих стихийно в практике межгосударственного общения, которая не является письменной.

Международный обычай - форма существования определенной категории норм МП, их источник, а содержание международного обычая - нормы международного обычного права.

Слайд 1514. Субъекты МП: понятие и виды

Участники международных отношений, которые обладают

правами и несут обязанности, непосредственно вытекающие из международного правопорядка, относятся

к числу субъектов МП. Субъект МП – это действующий или возможный участник отношений, которые урегулированы нормами МП.

Субъектов МП принято делить на две основные категории:

1) основные - государства, а при определенных обстоятельствах также народы и нации, борющиеся за самоопределение, которые эволюционируют в направлении обретения собственной государственности. Первичные субъекты являются самостоятельными и самоуправляемыми образованиями, которые уже в силу своего существования становятся носителями международных прав и обязанностей. Их правосубъектность не обусловлена чьей-либо внешней волей и носит объективный характер;

2) производные – это образования, источником правосубъектности которых являются соглашения или иные договоренности первичных субъектов и договоренности между конституированными субъектами. Второстепенными субъектами являются международные межправительственные организации, с некоторыми оговорками к этой же категории принято относить другие самостоятельные политические единицы, наделенные элементами государственности.

К нетрадиционным субъектам относят международные неправительственные организации, международные хозяйственные объединения, национальные юридические лица и индивиды (физические лица).

Выделяют также правосоздающих и правоприменяющих субъектов:

1) субъекты правосоздающие, которые одновременно являются и правоприменяющими, так как нормотворческий процесс не может быть отделен от правоприменительного, - это государства, международные организации, а также (в некоторых случаях) государствоподобные образования и борющиеся нации;

2) субъекты только правоприменяющие, но не обладающие нормотворческой способностью - это индивиды, хозяйствующие субъекты и другие юридические лица, международные хозяйственные объединения и неправительственные организации.

Слайд 1615. Государства – основные субъекты МП.

Правопреемство государств.

Государство - страна

со всеми присущими ей признаками суверенного государства, обладающая международной правосубъектностью.

Основные

обязанности государства определяются содержанием основных принципов МП.

Государственный суверенитет - это присущее государству верховенство на своей территории и его независимость в сфере международных отношений.

Суверенитет является фундаментом всех основных прав государства. Понятие суверенного равенства включает следующие элементы:

1) государства юридически равны;

2) каждое государство пользуется правами, присущими полному суверенитету;

3) каждое государство обязано уважать правосубъектность других государств;

4) территориальная целостность и политическая независимость государства неприкосновенны;

5) каждое государство имеет право свободно выбирать и развивать свои политические, социальные, экономические и культурные системы;

6) каждое государство обязано выполнять полностью и добросовестно свои международные обязательства и жить в мире с другими государствами;

7) каждое государство имеет право на независимость и на свободное осуществление всех своих законных прав

8) каждое государство имеет право осуществлять юрисдикцию над своей территорией

9)любое государство обязано воздерживаться от разжигания междоусобицы на территории другого государства

10)каждое государство обязано воздерживаться от использования войны в качестве орудия национальной политики

Правопреемство в международном праве – это смена одного государства другим в несении ответственности за международные отношения соответствующей территории и в осуществлении существовавших к этому моменту прав и обязательств.

В осуществлении правопреемства существует две стороны: государство-предшественни и государство-преемник. Понятие «момент правопреемства» означает дату смены.

Объект правопреемства - территория, применительно к которой сменяется государство, несущее ответственность за ее международные отношения.

Основаниями возникновения правопреемства являются: объединение государств; разделение государства; отделение от государства части территории; передача части территории другому государству.

Правопреемство государств осуществляется в отношении международных договоров, государственной собственности, государственных архивов, государственных долгов, а также государственной территории, границ государства, членства в международных организациях и органах.

Действующие международно-правовые нормы, относящиеся к правопреемству государств, носят во многом характер норм обычного права или определяются соглашениями заинтересованных государств.

Слайд 1716. Признание государств.

Юридическое значение признания.

Признание – односторонний акт субъекта

МП, которым он признает факт образования нового государства

и его международной

правосубъектности.

Существует несколько форм признания:

1. Де юре является полным и окончательным. Оно не может быть условным, т.е. предоставляемым при условии выполнения определенных требований. Не может быть отозвано.

2. Де факто установление и подержание контактов без официального, юридического их оформления. Процесс становления государства может затянуться, например, в результате гражданской войны. В таких случаях может быть предоставлено признание временное, ограниченное признание, которое может быть отозвано.

3. Кратковременное признание государства для данного конкретного случая. Обычно это происходит когда необходимо решить какую-либо конкретную и достаточно узко очерченную цель международного взаимодействия.

Существует 2 основных теории международно-правового признания государств:

Конституционное признание: акт признания дестинатора со стороны уже существующих субъектов МП играет решающую роль в его международно-правовом статусе.

Декларативная форма – признание не означает придания соответствующего правового статуса нового субъекту МП, а лишь констатирует факт возникновения и облегчает осуществление контакта с данным субъектом.

Виды признания:

- традиционные – признание государств, признание правительств;

- представительные - признание наций восставшей или воюющей стороны.

Вопрос признания государства возникает обычно в четырех основных случаях:

разделение государства

объединение двух или нескольких государств

самоопределение в рамках государства с последующим выходом части из его состава

в случае социальной революции

Слайд 1817. Международные конференции: понятие, виды, порядок работы.

Международная конференция - это

встреча официальных представителей двух или более государств для обсуждения вопросов,

представляющих

взаимный интерес.

Различия в наименовании конференции (конгресс, совещание, встреча и т.д.) не имеют особого юридического значения.

Как правовой институт международные конференции имеют много общего с международными организациями: они представляют собой собрание представителей государств; для обеспечения деятельности конференции создаются рабочие органы (комитеты, комиссии); эти органы действуют на основе правил, установленных государствами-участниками конференции. Основное отличие конференций от международных организаций заключается в том, что конференции - это временные органы.

Различают:

конференции, созываемые в рамках международных организаций, и конференции, созываемые вне международных организаций;

универсальные и региональные конференции;

конференции с участием высших руководителей государств и конференции министров иностранных дел, послов и т.д.

Право международных конференций не кодифицировано. Источниками этого института являются обычные нормы и акты международных организаций.

Конференции созываются по инициативе одного или нескольких государств или международной организации. Созыву конференции предшествуют переговоры, во время которых согласуются время и место проведения конференции, круг участников, предварительная повестка дня. В конференции могут участвовать наблюдатели (без права решающего голоса). Порядок работы конференции определяется регламентами, утверждаемыми участниками конференции или органами созывающей международной организации.

На конференции обычно создаются следующие комитеты: по проверке полномочий; по обеспечению работы конференции; по обсуждаемым проблемам; редакционный комитет по подготовке решения и др.

Решения конференции могут приниматься путем голосования и консенсуса. Каждая делегация имеет на конференции один голос. Акты конференции могут содержать тексты международных договоров, разработанных на конференции, или являться самостоятельными источниками МП.

Слайд 1918. Понятие и виды междуародных организаций

Международная межправительственная организация - это

добровольное объединение суверенных государств или международных организаций, созданное на основе

межгосударственного договора или резолюции международной организации общей компетенции для координации деятельности государств в конкретной области сотрудничества, имеющее соответствующую систему главных и вспомогательных органов, обладающее автономной волей, отличной от воль ее членов.

Классификация международных организаций:

Классификация по кругу участников

универсальные (то есть для всех государств; напр. — ООН)

региональные (членами которых могут быть государства одного региона; напр. — Организация африканского единства, Организация американских государств)

Межрегиональные

Классификация по характеру полномочий

межгосударственные — не ограничивающие суверенитет государства

надгосударственные (наднациональные) — частично ограничивающие суверенитет государства: вступая в подобные организации, государства-члены добровольно передают часть своих полномочий международной организации в лице её органов.

Классификация по выполняемым функциям

нормотворческие

консультативные

посреднические

операционные

информационные

Классификация по порядку приёма новых членов

открытые (любое государство может стать членом по своему усмотрению)

закрытые (прием с согласия первоначальных учредителей)

Классификация по компетенции (сфере деятельности)

общей компетенции (напр. — ООН)

специальной компетенции (политические, экономические, кредитно-финансовые, по вопросам торговли, здравоохранения; напр. — Всемирный почтовый союз)

Международные параорганизации (клубы) (напр. - "Большая восьмерка"). Они, часто играя значительную роль в международных отношениях, не могут быть включены в классификацию международных институтов, так как не имеют официального статуса - не имеют устава, штаб-квартиры и не институционализированы.

Слайд 2019. ООН – универсальная международная организация. Цели, история создания.

ООН, являющаяся

универсальной международной организацией, была создана в 1945г. по инициативе ведущих

стран антигитлеровской коалиции (СССР, США, Китая, Великобритании и Франции). Сейчас в ООН входят более 190 государств.

Устав ООН – многостороннее международное соглашение, принятое единогласно на Конференции в Сан-Франциско 25 июня 1945г. Вступил в силу 24 октября 1945г. Устав состоит из преамбулы, 19 глав, 111 статей и Статуса Международного Суда ООН. В Уставе сформулированы основные цели и принципы деятельности ООН. Устав регулирует порядок приема и членства в ООН, структуру и компетенцию главных органов и др.

Цели деятельности ООН:

1)поддержание международного мира и безопасности;

2)проведение мирными средствами улаживания или разрешения международных споров или ситуаций;

3)развитие дружественных отношений между нациями на основе уважения принципа равноправия и самоопределения народов;

4)осуществление международного сотрудничества;

5)принятие эффективных коллективных мер для предотвращения и устранения угрозы миру и подавления актов агрессии или др. нарушений мира;

6)централизация усилий для согласования действий наций в достижении этих общих целей.

Слайд 2120. Структура органов ООН

Главными органами ООН являются:

1)Генеральная Ассамблея ООН;

2)Совет Безопасности ООН;

3)Экономический и Социальный совет ООН;

4)Совет по

Опеке ООН;

5)Межд. Суд ООН;

6)Секретариат ООН.

Генеральная Ассамблея ООН (ГА ООН) – совещательный представительный орган, в который входят все государства-члены ООН. ГА ООН уполномочивается обсуждать любые вопросы или дела в пределах Устава ООН. ГА ООН наделена также полномочиями рассматривать общие принципы сотрудничества в деле поддержания международного мира и безопасности.

Секретариат ООН – это орган ООН, призванный обслуживать работу др. органов ООН и осуществлять их решения и рекомендации. Он также выполняет административно-технические функции ООН.

Совет Безопасности ООН – постоянно действующий орган ООН, на который возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Только он имеет право принимать решения о проведении операций с использованием Вооруженных сил ООН, а также решать вопросы, связанные с созданием и использованием Вооруженных сил ООН.

Экономический и Социальный Совет ООН (ЭКОСОС) – координирует экономическую и социальную деятельность ООН, специализированных учреждений ООН, а также многочисленных органов ООН. На ЭКОСОС возложены функции координации и развития сотрудничества государств с различным социальным строем в таких важных экономических и социальных областях, как экономическое развитие, мировая торговля, индустриализация.

Совет по Опеке ООН – уполномочен рассматривать отчеты, предоставляемые властью, управляющей соответствующей территорией, принимать петиции и рассматривать их, консультируясь с управляющей властью, устраивать периодические посещения соответствующих территорий под опекой в согласованные с управляющей властью сроки и предпринимать упомянутые действия в соответствии с условиями соглашений об опеке.

Международный Суд ООН – обязан решать переданные ему споры на основании МП, применяя при этом международные конвенции, международный обычай, общие принципы права, признанные цивилизованными нациями, а также в качестве вспомогательного средства.

Специализированные учреждения ООН – межправительственные организации универсального характера, осуществляющие сотрудничество в специализирующихся областях и связанные с ООН. Они делятся на группы:

1)организация социального характера (МОТ, ВОЗ);

2) организация культурного и гуманитарного характера (ЮНЕСКО, ВОИС);

3)экономические организации (ЮНИДО);

4)финансовые организации (МБРР, МВФ, МФК).

Слайд 2221. Международный Суд ООН

Международный суд ООН, главный судебный орган Организации

Объединённых Наций. Образован в 1945. Организация, компетенция и процедура определяются

Статутом М. с. ООН, образующим неотъемлемую часть Устава ООН, в силу чего все члены ООН являются участниками Статута. М. с. ООН принимает также свой Регламент, определяющий порядок выполнения им своих функций и правила судопроизводства.

М. с. ООН состоит из 15 судей, избираемых на 9 лет Генеральной Ассамблеей ООН и Советом Безопасности (независимо друг от друга) абсолютным большинством голосов; каждые 3 года суд обновляется на 1/3. Суд избирает на 3 года председателя, вице-председателя, а также назначает секретаря (на 7 лет). Кандидатов в М. с. ООН выдвигают национальные группы Постоянной палаты Третейского суда или специально назначенные группы. Согласно Статуту состав суда должен обеспечивать представительство "главнейших форм цивилизации и основных правовых систем мира". При исполнении служебных обязанностей члены суда пользуются дипломатическими привилегиями и иммунитетами.

Главная задача М. с. ООН состоит в разрешении на основе международного права дел (международных споров), переданных ему сторонами (только государствами), и только с согласия всех спорящих сторон. Государства — члены ООН вправе сделать заявление о признании ими юрисдикции М. с. ООН, обязательной по тем или иным правовым вопросам, или оговорить изъятие из компетенции суда некоторых категорий споров. Решения суда принимаются большинством голосов присутствующих на заседании судей при кворуме не менее 9 членов. Решения обязательны лишь для участвующих в споре государств и лишь по данному делу. Решения М. с. ООН окончательны и обжалованию не подлежат.

М. с. ООН может также давать консультативные заключения по любому юридическому вопросу по запросу любого учреждения ООН, имеющего на то право. Такие заключения в принципе имеют лишь характер рекомендаций.

Слайд 2322. Региональные международные организации

Наряду с универсальными международными организациями существуют региональные,

членами которых являются государства определенного географического района. Объектом деятельности таких

организаций могут быть вопросы в рамках регионального сотрудничества: совместная безопасность, экономическая, социальная, культурная и другие сферы.

Для признания организации региональной необходимо:

1) пространственное единство государств-членов, их размещение в пределах более или менее целостного региона;

2) пространственное ограничение целей, задач и действий государств-членов, т.е. соответствующая субъектному составу функциональная ориентация без притязаний на вмешательство в дела, выходящие за регионально-координационные рамки.

Именно таковы Европейский Союз, Совет Европы, Организация африканского единства, Организация американских государств, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, Содружество Независимых Государств.

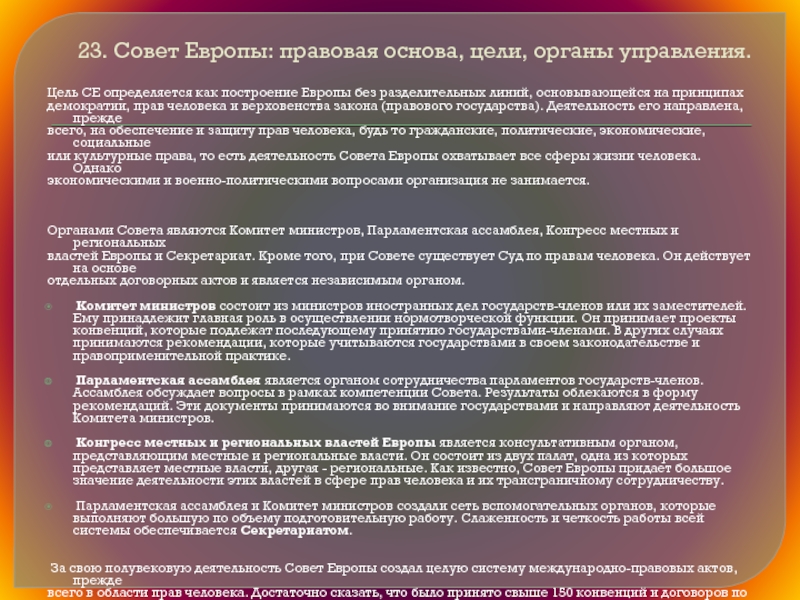

Слайд 2423. Совет Европы: правовая основа, цели, органы управления.

Цель СЕ определяется

как построение Европы без разделительных линий, основывающейся на принципах

демократии, прав

человека и верховенства закона (правового государства). Деятельность его направлена, прежде

всего, на обеспечение и защиту прав человека, будь то гражданские, политические, экономические, социальные

или культурные права, то есть деятельность Совета Европы охватывает все сферы жизни человека. Однако

экономическими и военно-политическими вопросами организация не занимается.

Органами Совета являются Комитет министров, Парламентская ассамблея, Конгресс местных и региональных

властей Европы и Секретариат. Кроме того, при Совете существует Суд по правам человека. Он действует на основе

отдельных договорных актов и является независимым органом.

Комитет министров состоит из министров иностранных дел государств-членов или их заместителей. Ему принадлежит главная роль в осуществлении нормотворческой функции. Он принимает проекты конвенций, которые подлежат последующему принятию государствами-членами. В других случаях принимаются рекомендации, которые учитываются государствами в своем законодательстве и правоприменительной практике.

Парламентская ассамблея является органом сотрудничества парламентов государств-членов. Ассамблея обсуждает вопросы в рамках компетенции Совета. Результаты облекаются в форму рекомендаций. Эти документы принимаются во внимание государствами и направляют деятельность Комитета министров.

Конгресс местных и региональных властей Европы является консультативным органом, представляющим местные и региональные власти. Он состоит из двух палат, одна из которых представляет местные власти, другая - региональные. Как известно, Совет Европы придает большое значение деятельности этих властей в сфере прав человека и их трансграничному сотрудничеству.

Парламентская ассамблея и Комитет министров создали сеть вспомогательных органов, которые выполняют большую по объему подготовительную работу. Слаженность и четкость работы всей системы обеспечивается Секретариатом.

За свою полувековую деятельность Совет Европы создал целую систему международно-правовых актов, прежде

всего в области прав человека. Достаточно сказать, что было принято свыше 150 конвенций и договоров по

важнейшим социальным проблемам, а также сотни рекомендаций. Деятельность Совета Европы оказала большое

влияние на демократизацию государств-членов и формирование единого европейского правового пространства в

гуманитарной сфере. Доказал свою эффективность и механизм контроля за соблюдением прав человека. Россия

вступила в Совет Европы в 1996 г.

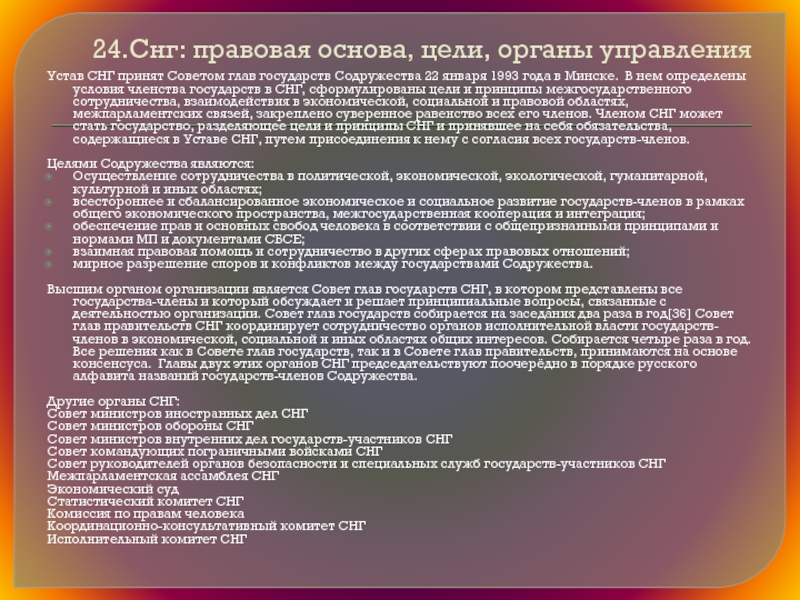

Слайд 2524.Снг: правовая основа, цели, органы управления

Устав СНГ принят Советом глав

государств Содружества 22 января 1993 года в Минске. В нем

определены условия членства государств в СНГ, сформулированы цели и принципы межгосударственного сотрудничества, взаимодействия в экономической, социальной и правовой областях, межпарламентских связей, закреплено суверенное равенство всех его членов. Членом СНГ может стать государство, разделяющее цели и принципы СНГ и принявшее на себя обязательства, содержащиеся в Уставе СНГ, путем присоединения к нему с согласия всех государств-членов.

Целями Содружества являются:

Осуществление сотрудничества в политической, экономической, экологической, гуманитарной, культурной и иных областях;

всестороннее и сбалансированное экономическое и социальное развитие государств-членов в рамках общего экономического пространства, межгосударственная кооперация и интеграция;

обеспечение прав и основных свобод человека в соответствии с общепризнанными принципами и нормами МП и документами СБСЕ;

взаимная правовая помощь и сотрудничество в других сферах правовых отношений;

мирное разрешение споров и конфликтов между государствами Содружества.

Высшим органом организации является Совет глав государств СНГ, в котором представлены все государства-члены и который обсуждает и решает принципиальные вопросы, связанные с деятельностью организации. Совет глав государств собирается на заседания два раза в год[36] Совет глав правительств СНГ координирует сотрудничество органов исполнительной власти государств-членов в экономической, социальной и иных областях общих интересов. Собирается четыре раза в год. Все решения как в Совете глав государств, так и в Совете глав правительств, принимаются на основе консенсуса. Главы двух этих органов СНГ председательствуют поочерёдно в порядке русского алфавита названий государств-членов Содружества.

Другие органы СНГ:

Совет министров иностранных дел СНГ

Совет министров обороны СНГ

Совет министров внутренних дел государств-участников СНГ

Совет командующих пограничными войсками СНГ

Совет руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ

Межпарламентская ассамблея СНГ

Экономический суд

Статистический комитет СНГ

Комиссия по правам человека

Координационно-консультативный комитет СНГ

Исполнительный комитет СНГ

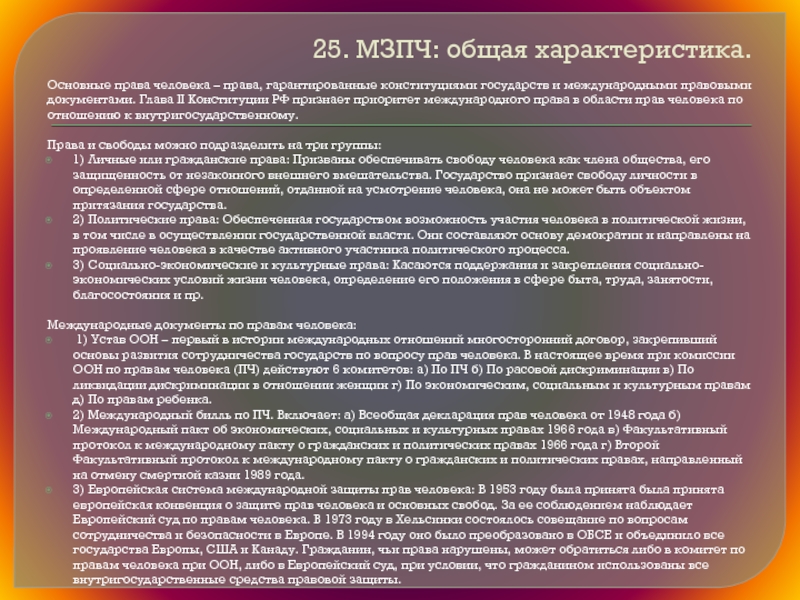

Слайд 2625. МЗПЧ: общая характеристика.

Основные права человека – права, гарантированные конституциями

государств и международными правовыми

документами. Глава II Конституции РФ признает приоритет

международного права в области прав человека по

отношению к внутригосударственному.

Права и свободы можно подразделить на три группы:

1) Личные или гражданские права: Призваны обеспечивать свободу человека как члена общества, его защищенность от незаконного внешнего вмешательства. Государство признает свободу личности в определенной сфере отношений, отданной на усмотрение человека, она не может быть объектом притязания государства.

2) Политические права: Обеспеченная государством возможность участия человека в политической жизни, в том числе в осуществлении государственной власти. Они составляют основу демократии и направлены на проявление человека в качестве активного участника политического процесса.

3) Социально-экономические и культурные права: Касаются поддержания и закрепления социально-экономических условий жизни человека, определение его положения в сфере быта, труда, занятости, благосостояния и пр.

Международные документы по правам человека:

1) Устав ООН – первый в истории международных отношений многосторонний договор, закрепивший основы развития сотрудничества государств по вопросу прав человека. В настоящее время при комиссии ООН по правам человека (ПЧ) действуют 6 комитетов: а) По ПЧ б) По расовой дискриминации в) По ликвидации дискриминации в отношении женщин г) По экономическим, социальным и культурным правам д) По правам ребенка.

2) Международный билль по ПЧ. Включает: а) Всеобщая декларация прав человека от 1948 года б) Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 года в) Факультативный протокол к международному пакту о гражданских и политических правах 1966 года г) Второй Факультативный протокол к международному пакту о гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной казни 1989 года.

3) Европейская система международной защиты прав человека: В 1953 году была принята была принята европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод. За ее соблюдением наблюдает Европейский суд по правам человека. В 1973 году в Хельсинки состоялось совещание по вопросам сотрудничества и безопасности в Европе. В 1994 году оно было преобразовано в ОБСЕ и объединило все государства Европы, США и Канаду. Гражданин, чьи права нарушены, может обратиться либо в комитет по правам человека при ООН, либо в Европейский суд, при условии, что гражданином использованы все внутригосударственные средства правовой защиты.

Слайд 27ЕСПЧ: состав, критерии приемлемости и процедура рассмотрения жалоб

Европейский суд по

правам человека— международный судебный орган, юрисдикция которого распространяется на все

государства-члены Совета Европы, ратифицировавшие Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод, и включает все вопросы, относящиеся к толкованию и применению Конвенции, включая межгосударственные дела и жалобы отдельных лиц. Его юрисдикция распространяется на Россию с 5 мая 1998 года.

Юрисдикция ЕСПЧ охватывает все вопросы толкования и применения Конвенции в отношении как межгосударственных, так и индивидуальных жалоб. По запросу Комитета Министров Суд может выносить консультативные заключения.

Судьи в ЕСПЧ избираются Парламентской ассамблеей Совета Европы сроком на шесть лет по одному судье от каждого государства-участника Конвенции и могут быть переизбраны. У Суда имеется Секретариат, он может воспользоваться услугами референтов. Для рассмотрения переданных ему дел Суд образует комитеты в составе трех судей, Палаты в составе семи судей и Большую Палату в составе семнадцати судей. Палаты Суда образуют на определенный срок комитеты. В состав Большой Палаты входят также Председатель Суда, заместители Председателя Суда, Председатели Палат и другие члены Суда. Судья от государства, являющегося стороной в деле, участвует в его рассмотрении.

Критерии рассмотрения жалобы и принятия ее к производству:

1. Критерий лица. (ratione personae). Заявитель, Высокая договаривающаяся сторона.

2. Критерий времени. (ratione temporis). 5 мая 1998 года

3. Критерий места (ratione loci).

4. Обстоятельства дела (ratione materia)

5. Исчерпание средств внутренней правовой защиты

6. Шестимесячный срок

7. Иные критерии приемлемости:

- отказ Суда принимать анонимные жалобы

- отказ Суда принимать аналогичные жалобы

- несовместимые с положениями конвенции, явно необоснованные или являющиеся злоупотреблением правом подачи жалобы.

Процедура:

1. Рассмотрение жалобы на этапе, предшествующем ее коммуницированию (сообщению о ней) властям государства-ответчика

1. 1 рассмотрение жалобы европейским судом по правам человека в составе единоличного судьи

1.2 рассмотрение жалобы европейским судом по правам человека в составе комитета из трех судей

1.3 рассмотрение . жалобы европейским судом по правам человека в составе палаты

2. коммуницирование жалобы властям государства-ответчика и последующее производство по ней

2.1. рассмотрение жалобы европейским судом по правам человека в составе комитета из трех суде

2.2. рассмотрение жалобы европейским судом по правам человека в составе палат

2.3. рассмотрение жалобы европейским судом по правам человека в составе большой палаты

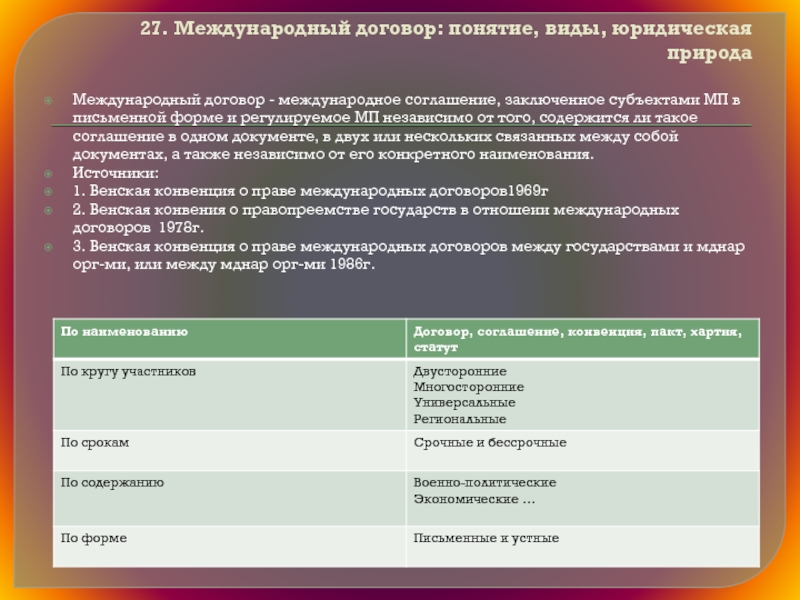

Слайд 2827. Международный договор: понятие, виды, юридическая природа

Международный договор - международное

соглашение, заключенное субъектами МП в письменной форме и регулируемое МП

независимо от того, содержится ли такое соглашение в одном документе, в двух или нескольких связанных между собой документах, а также независимо от его конкретного наименования.

Источники:

1. Венская конвенция о праве международных договоров1969г

2. Венская конвения о правопреемстве государств в отношеии международных договоров 1978г.

3. Венская конвенция о праве международных договоров между государствами и мднар орг-ми, или между мднар орг-ми 1986г.

Слайд 2928. Стадии заключения мднар договоров

Заключение договора проходит ряд стадий:

1)

Составление проекта договора.

2) Обсуждение проекта и установление аутентичности текста –

фиксирование факта, что текст окончательный и изменению не подлежит.

Формы установления аутентичности:

- включение текста в заключительный акт мднар конференции

- парафирование – предворительное подписание, проставление инициалов в углу каждой станицы.

3) Подписание договора:

- окончательное подписание, если не требуется ратификация, вступает в силу с момента подписания;

- предварительное – если стороны считают необходимым выполнение определенных условий;

- подписание ad referendum , т.е. отложенное, до наступления определенных фактов или событий.

Слайд 3029. Ратификация мднар договоров в РФ

Ратификация - подтверждение сторонами своего

согласия с текстом договора. Ратификация – акт утверждения договора высшими

органами государства выраженного в согласии на его обязательность.

Ратификация международных договоров является одним из способов выражения Россией согласия на обязательность для нее международного договора и требуется в 5 случаях, перечисленных в статье 15 Закона "О международных договорах". В частности, ратификация требуется, если она предусмотрена самим международным договором, а также если международный договор устанавливает иные правила, чем законы Российской Федерации. Ратификация осуществляется в форме федерального закона.

В большинстве стран осуществляется Парламентом. Также возможно утверждение или одобрение органом исполнительной власти. Обязательная ратификация – если международный договор предусматривает, что согласие с текстом договора должно выражаться через ратификацию, участвующие в переговорах стороны договариваются об обязательности ратификации.

Слайд 3130. Действие МД во времени и пространстве

Международный договор начинает действовать

с момента вступления его в силу до прекращения и не

имеет обратной силы. Это действие международного договора во времени. Государства до вступления международного договора в силу могут оговорить его временное применение.

Действующим международный договор является тогда, когда он обрел и не утратил юридическую силу.

Вступивший в силу международный договор становится юридически обязательным для всех его участников. Так, договоры могут вступать в силу с момента подписания, ратификации, обмена ратификационными грамотами или сдачи депозитарию определенного числа ратификационных грамот.

Международный договор может заключаться на определенный срок, на неопределенный срок и не содержать указания на срок действия либо иметь указание на бессрочность договора. Положение о сроке международного договора указывается в самом договоре. На определенный срок заключаются двусторонние и многосторонние договоры. Двусторонние договоры могут содержать условие того, что по истечении определенного срока действия они будут оставаться в силе до тех пор, пока один из участников договора не заявит о своем выходе из него. Некоторые договоры могут содержать положения, по которым срок международного договора будет продлен автоматически на 3 года или 5 лет. Продление будет осуществляться до тех пор, пока один из участников международного договора не денонсирует договор либо откажется продлевать его действие. Продление договора называется пролонгацией. В случае, если срок международного договора истек, то стороны могут договориться о его продлении. Такое продление срока международного договора называется возобновлением (или восстановлением) срока действия международного договора. Бессрочным является договор, который не указывает на срок его действия и не содержит условий его прекращения, либо который прямо предусматривает бессрочность его действия.

Международный договор обязателен для всех участников договора, в отношении всей его территории. Это действие международного договора называется «действие в пространстве и по кругу лиц».

Слайд 3231. Основания и последствия недействительности договоров

В международном праве действует презумпция

действительности договоров. Однако при определенных обстоятельствах договоры могут быть признаны

недействительными, не имеющими юридической силы.

В зависимости от последствий различают абсолютную и относительную недействительность договоров.

Абсолютная недействительность (недействительность договора с самого начала) влечет устранение всего совершенного по договору. Основаниями абсолютной недействительности могут быть: обманные действия другого государства; подкуп представителя государства; принуждение представителя государства; принуждение государства в результате угрозы силой или ее применения в нарушение принципов Устава ООН.

Договоры также являются ничтожными, если в момент заключения они противоречат императивной норме общего международного права (т.е. норме, которая принимается и признается международным сообществом государств в целом как норма, отклонение от которой не допустимо и которая может быть изменена только последующей нормой, носящей такой же характер).

При относительной недействительности (недействительности с момента оспаривания) договора действия, совершенные добросовестно до ссылки на недействительность, не считаются незаконными лишь по причине недействительности договора.

Основаниями относительной недействительности являются: нарушение нормы внутреннего права (государство не вправе ссылаться на то обстоятельство, что его согласие на обязательность договора было выражено в нарушение положений его внутреннего права, если только данное нарушение не было явным и не касалось нормы его внутреннего права особо важного значения); превышение представителем государства правомочий на выражение согласия на обязательность договора; ошибка, которая касается факта или ситуации, существовавших при заключении договора, если они представляли существенную основу для согласия на обязательность Возникновение новой императивной нормы международного права также влечет недействительность противоречащих ей договоров или отдельных положений.

Разрыв дипломатических или консульских отношений между участниками договора, как правило, не влияет на правоотношения, установленные международными договорами.

Слайд 3332. Право внешних сношений: понятие, система, источники, органы.

Право внешних сношений

– отрасль МП, регулирующая официальные межгосударственные отношения.

Объект – межвластные отношения,

политического характера. Внешние сношения государства носят официальный характер

и осуществляются специальными органами, поэтому их следует отличать от так называемых интернациональных связей, в

которых могут участвовать индивиды и общественные организации.

Источники – обычай и договор. При этом обычные нормы до сих пор преобладают.

Органы внешних сношений.

Аппарат ведения внешних сношений создается и наделяется определенной компетенцией государством самостоятельно, на основе действующего внутреннего законодательства.

Подразделяются на 2 группы: внутригосударственные и зарубежные.

1) Внутригосударственные делятся на конституционные и специализированные.

Существование первых прямо предусмотрено Конституцией государства, которая определяет объем их полномочий.

- Конституционные органы внешних сношений: Парламент, Глава государства, Правительство и его глава, Ведомство иностранных дел.

- Специализированные внутригосударственные органы представляют государство только в одной области внешних связей

(Министерство культуры) .

Специальными внутригосударственными органами внешних сношений могут быть другие министерства и ведомства в рамках, устанавливаемых внутригосударственным законодательством.

2) Зарубежные органы на две группы постоянные и временные.

Постоянные – дипломатические представительства, аккредитованные в странах, с которыми поддерживаются дипломатические отношения; консульские представительства, торговые представительства; постоянные представительства государств при международных организациях.

Временные – специальные миссии, направляемые в другие государства для участия в церемониальных мероприятиях или ведения переговоров; делегации и группы наблюдателей на международных конференциях; делегации для участия в работе сессий международных организаций и их органов и т.д.

Слайд 3433. Дипломатическое право: понятие, источники. Функции и порядок назначения и

основания прекращения полномочий дипломатов.

Дипломатическое право - отрасль МП, представляющая собой

совокупность норм, регламентирующих статус и функции государственных органов внешних сношений.

Основным договорным актом в данной области является Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961г. В 1969 г. ГА ООН была также принята Конвенция о специальных миссиях, а в 1975 г. на дипломатической конференции в Вене - Конвенция о представительстве государств в их отношениях с международными организациями универсального характера.

РФ является участницей Венских конвенций 1961 и 1975 годов.

Слайд 3534. Дипломатические привелегии и иммунитеты.

Дипломатический иммунитет – особое право на

освобождение от местной юрисдикции и неприменимость мер принуждения, предусмотренных внутренним

правом страны пребывания за нарушение ее законов и правил.

Дипломатические привилегии – дополнительные льготы и преимущества, направленные на облегчение работы дипломатических представительств и их персонала.

Иммунитеты и привилегии предоставляются автоматически, с момента учреждения представительств или с момента прибытия самих дип.агентов, независимо от наличия или отсутствия специальных соглашений по этому вопросу между государствами-контрагентами.

Иммунитеты и привилегии делятся на 2 группы: личные и предусмотренные для представительства, как органа.

Привилегии дипломатического представительства:

1. Неприкосновенность помещений дипломатических представительств в соответствии с Венской конвенцией носит абсолютный характер.

2. Неприкосновенность архивов и документов. Они неприкосновенны в любое время и независимо от их местонахождения. Неприкосновенность распространяется и на дипломатическую почту.

3. Фискальный иммунитет – налоговые льготы и преимущества. Не являясь безусловно необходимым, облегчает работу представительства.

4. Таможенные привилегии. Государство пребывания в соответствии с принятыми им законами и правилами разрешает ввозить и освобождает от всех таможенных пошлин предметы, предназначенные для официального пользования представительства.

5. Право на атрибутику: пользоваться флагом и эмблемой своего государства на помещениях представительства, а также на его средствах передвижения.

Иммунитеты персонала:

1. Личная неприкосновенность дипломатических агентов. Обязанность воздержания частных лиц и органов государства от всякого рода действий, которые могут нанести ущерб личности, свободе или достоинству агента. Личность дипломатического агента неприкосновенна. Он не подлежит аресту, или задержанию в какой бы то ни было форме. Государство пребывания обязано относиться к нему с должным уважением и принимать все надлежащие меры для предупреждения каких-либо посягательств на его личность, свободу или достоинство.

2. Неприкосновенность частной резиденции дипломатического агента. Как постоянное место проживания дипломата, так и временная резиденция. Понятие неприкосновенности частной резиденции предполагает ее распространение на находящиеся в помещении предметы, имущество, документы дипломата.

3. Иммунитеты от гражданской и административной юрисдикции не являются абсолютными. Так, иммунитет не распространяется на случаи, когда к дипломатическим агентам предъявляются иски как к носителю частного права.

4. Освобождение от обязанности давать свидетельские показания в судах страны пребывания о фактах, которые им известны.

5. Налоговые льготы предоставляются на тех же основаниях, что и самому представительству.

6. Таможенные привилегии – свобода ввоза и освобождение от уплаты таможенных пошлин за предметы, предназначенные для личного пользования дипломатического агента или членов его семьи, живущих вместе с ним, а также освобождение личного багажа дипломатического агента от таможенного досмотра.

Слайд 3635. Консульское право: понятие, задачи, органы. Порядок назначения консулов.

Консульское

право - совокупность международно-правовых норм, регулирующих консульские отношения между государствами,

включая статус и функции консулов.

Консул - должностное лицо одного государства, находящееся в другом государстве для защиты прав и интересов своих граждан и своего государства.

В регулировании деятельности консулов важная роль принадлежит внутреннему праву. В России это Консульский устав 1976 г. с поправками, Положение о консульском учреждении РФ 1998 г. Основным источником международного консульского права являются общепризнанные международные нормы. Универсальной конвенцией в этой области является Венская конвенция о консульских сношениях 1963 г., которая вступила в силу в 1967 г. Число ее участников превысило 100 государств. СССР присоединился к Конвенции в 1989 г.

Государства устанавливают консульские отношения на основе взаимного согласия.

Консул считается приступившим к исполнению своей миссии с момента вступления в должность. Для выполнение консулом своей миссии необходимо получение консульского патента и экзекватуры.

Консульский патент - документ, выдаваемый компетентными органами представляемого государства и подтверждающий факт назначения соответствующего лица главой самостоятельного консульского учреждения. В нем указываются полное имя, гражданство, ранг, занимаемая должность, консульский округ и местонахождения консульства назначаемого лица. Этот документ направляется правительству государства пребывания.

По получении консульского патента власти принимающего государства решают вопрос о выдаче лицу, назначенному консулом, экзекватуры, то есть разрешения на выполнение своих функций консульском округе. Экзекватура может представлять собой отдельный документ либо выдаваться в форме разрешительной надписи на консульском патенте. До получения экзекватуры может быть выдано временное разрешение на выполнение консульских функций. В выдаче экзекватуры м.б. отказано без объяснения мотивов.

Для заведующих консульскими отделами дип.представительств направление патента и получение экзекватуры не требуется.

Окончание миссии консула может иметь место след случаях:

Отозвание консула представляемым государством, аннулирование экзекватуры государством пребывания, истечение срока консульского патента, закрытие консульского учреждения в данном пункте, прекращение консульских отношений в целом, война, смерть консула, выход территории консульского округа из под суверенитета государства пребывания.

Слайд 3736. Понятие и виды территорий

Территория – один из основных атрибутов

государства. Это пространственная сфера действия государственного суверенитета. Принадлежность и верховенство

являются двумя основными признаками государственной территории.

Территориальное верховенство предусматривает исключительную и полную власть государства в пределах своих границ, исключающую иную публичную власть. Суверенный субъект МП имеет право всеми имеющимися законными средствами защищать неприкосновенность территории и границ, политическую независимость и целостность.

Охраняется принципами: невмешательства во внутренние дела государства, нерушимости границ, территориальной целостности и неприменения силы или угрозы силой.

Только населяющий территорию народ вправе решать свою политическую судьбу и режим территории: войти в состав другого государства, отделиться, частично изменить состав территории путем уступки; обмена в договорном порядке части территории.

Виды территорий:

1. Сухопутная территория – вся суша в пределах границ и острова.

2. Водная – внутренние воды и территориальное море. Территориальное море – является полоса прибрежных морских вод, шириной не более 12 морских миль. Внутренние воды: 1) морские воды от исходных линий в сторону берега, моря, полностью окруженные территорией государства; 2) акватории портов; 3) воды заливов, берега которых принадлежат одному государству, если их ширина не превышает 24 морских миль, а также исторические заливы. Воды рек, озёр и иных водоёмов в пределах границ одного государства.

3. Недра – находящиеся под его сухопутной и водной поверхностями без каких-либо ограничений по глубине. При явном отсутствии технической возможности государству принадлежит пространство до ядра Земли.

4. Воздушная – воздушное пространство, находящееся в пределах его сухопутных границ, до высоты 100-110 км.

Слайд 3837. Государственная территория и гос. границы

Государственная территория — это часть

земного шара, находящаяся под суверенитетом соответствующего государства.

Государственную территорию образуют: сухопутная

территория; водная территория; воздушная территория; недра.

Условной государственной территорией принято считать морские, воздушные, космические корабли, находящиеся вне пределов государственной территории, а также трубопроводы, другие сооружения и оборудование в пределах международной территории.

Правовой режим государственных территорий определяется прежде всего национальным законодательством каждого государства; международные договоры затрагивают отдельные аспекты правового статуса внутренних вод и территориального моря, устанавливают договорное прохождение государственной границы, определяют вопросы пограничного режима и т.д.

В пределах государственной территории государство осуществляет свое территориальное верховенство и национальную юрисдикцию. Государству принадлежит исключительное право владения, пользования и распоряжения соответствующей территорией и находящимися на ней ресурсами.

Современное МП запрещает насильственное изменение государственной территории. Территория государства неприкосновенна и не может быть объектом военной оккупации или других насильственных действий. Не признаются никакие территориальные приобретения или иные выгоды, полученные в результате применения силы или угрозы силой.

Территория государства может изменяться в результате:

разделения существующего государства, выхода части территории из состава государства, объединения двух или нескольких государств;

национально-освободительной борьбы и реализации права на самоопределение;

обмена государственными территориями по соглашению сторон ;

применения мер ответственности за агрессию;

цессии — уступки права на территорию.

Пределы территориального верховенства государства обозначены государственными границами.

Слайд 3938. Правовой режим Арктики.

Арктика – часть земного шара, которая ограничена

северным полярным кругом.

Территория поделена по принципу полярного сектора.

Согласно конвенции по

морскому праву установлено 12 морских миль территориальных вод и 200 миль экономической зоны. Здесь свободное судоходство, но исключительные права соотв. государств на использование минеральных и биологических ресурсов.

Территория Арктики демилитаризована.

В 1996 г. в Оттаве была подписана Декларация об учреждении Арктического Совета - новой региональной международной организации, куда вошли 8 арктических государств (Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия, Швеция).

Среди целей Арктического Совета:

- осуществление сотрудничества, координации и взаимодействия арктических государств при активном участии коренных народов Севера и других жителей Арктики по общеарктическим вопросам;

- контроль и координация выполнения экологических программ;

- разработка, координация и контроль выполнения программ устойчивого развития;

- распространение информации, поощрение интереса и образовательных инициатив по вопросам, связанным с Арктикой. Арктический Совет не будет заниматься проблемами военной безопасности и демилитаризации Арктики.

Слайд 4039. Правовой режим Антарктики

Антарктика - район вокруг Южного полюса земного

шара до линии слияния и перемещения холодных антарктических вод с

теплыми субтропическими.

К Антарктике относятся: шестой материк Земли - Антарктида - с прилегающими островами и доходящие до границы антарктической конвергенции со стороны Южного полюса части Антарктического, Тихого и Индийского океанов. Общая площадь Антарктики составляет около 50 млн кв. км, или 10 % площади земного шара.

В 1959 г. на Международной конференции по Антарктиде был принят Договор об Антарктиде, который определяет ее международно-правовой режим и в настоящее время.

Антарктика является демилитаризованной зоной, т. е. ее территория используется только в мирных целях.

Запрещаются любые мероприятия военного характера, такие как создание военных баз и укреплений, проведение военных маневров, а также испытания любых видов оружия. Запрещаются в Антарктике любые ядерные взрывы и удаление в этом районе радиоактивных материалов.

В Антарктике действует также принцип свободы научных исследований - участники Договора согласились в максимально возможной и практически осуществимой степени производить обмен планами научных работ, результатами и данными научных наблюдений, а также обмен научным персоналом между экспедициями и станциями в Антарктике.

Договором об Антарктике установлен действенный механизм обеспечения его соблюдения и контроля.

Его важнейшим элементом являются регулярные Консультативные совещания участников Договора, а также специальные совещания. На них были подготовлены конвенции о сохранении морских живых ресурсов( промысел при условии сохранении численности), о китобойном промысле (запрещен), о промысле тюленей, об освоении минеральных ресурсов (поиск разрешен, а разработка - нет).

Слайд 4140. Понятие, принципы и источники международного морского права.

Международное морское право

(международное морское публичное право) — совокупность принципов и правовых норм,

устанавливающих режим морских пространств и регламентирующих отношения между государствами по вопросам использования Мирового океана. В настоящее время большинство норм международного морского права объединены в Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Все остальные международные договоры (в том числе двусторонние и региональные соглашения), содержащие предписания, касающиеся этой отрасли, в основном дополняют или детализируют нормы Конвенции.

Длительное время единственным источником международного морского права являлись обычаи.

В настоящее время основным источником международного морского права является Конвенция ООН по морскому праву 1982 года.

Международные отношения в сфере международного морского права регулируются также следующими конвенциями:

Женевские конвенции 1958 года;

Международная конвенция об охране человеческой жизни на море 1974 года;

Конвенция по предотвращению загрязнения морской среды путем сброса веществ с судов и летательных аппаратов 1972 года;

Договор по Антарктике 1959 года и многими другими.

Помимо многосторонних договоров государства заключают также локальные двусторонние и многосторонние договоры по различным

вопросам морской деятельности.

Принципы международного морского права

Принцип свободы открытого моря (включает свободу судоходства, свободу полётов, свободу прокладки трубопроводов и кабелей, свободу возводить искусственные острова и другие установки, свободу рыболовства, свободу научных исследований) Кроме этого, устанавливается, что открытое море должно использоваться в мирных целях.

Принцип исключительной юрисдикции государства над судами своего флага в открытом море - торговое судно в открытом море подчиняется исключительной юрисдикции государства своего флага и в его законную деятельность не вправе вмешиваться никто, кроме случаев, когда судно занимается пиратством, судно занимается работорговлей, судно занимается несанкционированным вещанием., судно не имеет национальности (плывёт без флага), судно плывёт без флага или под флагом иностранного государства, но в действительности имеет ту же национальную принадлежность, что и задерживающий военный корабль.

Принцип мирного использования мирового океана

Принцип суверенитета государств над внутренними морскими водами и территориальным морем

Принцип защиты морской среды (принцип предотвращения загрязнения морской среды)

Принцип иммунитета военных кораблей - военные и иные государственные суда, используемые в некоммерческих целях обладают иммунитетом.

Слайд 4241. Правовой режим внутренних морских вод

Согласно Конвенции ООН по морскому

праву 1982 г., морские воды, расположенные между берегом государства и

прямыми исходными линиями, от которых отмеряется ширина территориального моря, относятся к внутренним морским водам.

Внутренние морские воды являются составной частью государственной территории. Они находятся под полным суверенитетом прибрежного государства. В них не действует право мирного прохода иностранных судов и кораблей.

Правовой режим внутренних морских вод регулируется национальным законодательством. Каждое государство вправе устанавливать в этих водах условия судоходства, лоцманской проводки, морских промыслов и иной деятельности, навигационные, портовые, таможенные и другие правила, обязательные для выполнения всеми отечественными и иностранными судами, военными кораблями, физическими и юридическими лицами.

Иностранные суда могут заходить во внутренние морские воды другого государства по его разрешению, причем любое государство вправе полностью запретить вход в свои внутренние воды любым иностранным судам. Однако в интересах международного экономического и иного сотрудничества иностранные невоенные суда допускаются в отдельные порты, перечень которых определяется государством по своему усмотрению и объявляется для всеобщего сведения. Все остальные порты и военно-морские базы для свободного доступа иностранных судов закрыты. В них возможны лишь вынужденные заходы, вызванные форс-мажорными обстоятельствами, или при необходимости передать на берег больного, нуждающегося в безотлагательной медицинской помощи.

Допуская иностранные суда в свои внутренние морские воды, прибрежное государство не имеет права взимать за это плату или сборы, но может взимать их за предоставленные услуги, а также за пользование искусственными сооружениями – каналами, причалами, маяками и другими техническими средствами, требующими затрат на их сооружение и постоянное поддержание в исправном состоянии.

Государства в своих внутренних морских водах (и территориальном море) обычно ограничивают использование судовых радиостанций. Радиообмен допускается только в исключительных случаях: при возникновении опасности для судна или членов экипажа, предотвращении несчастных случаев или при оказании помощи судам, терпящим бедствие, во время ледовой проводки. Разрешается также завершение начатого до захода в эти воды важного радиообмена при условии перехода судовой радиостанции на минимальную мощность и работы открытым текстом без шифров и кодов.

Слайд 4342. Правовой режим территориального моря

Территориальное море - полоса морского

пространства определенной ширины, начинающаяся у берега суши или у границы

внутренних морских вод, на которую распространяется суверенитет государства.

Территориальное море (территориальные воды) - часть государственной территории.

Ширина территориального моря исчисляется от прямых исходных линий, между выступами берега.

Ширина территориального моря — 12 морских миль. Если расстояние между берегами противолежащих государств менее 24 миль, то территориальное море разграничивается равностоящей линией.

Все иностранные гражданские суда пользуются правом свободного прохода через территориальное море. При этом проход должен быть мирным, непрерывным и быстрым. Военные суда вправе пересечь территориальное море с предварительного уведомления, при этом подлодки следуют на поверхности и с поднятым своим флагом. При проходе суда должны соблюдал, правила прохода, установленные прибрежным государством.

Прибрежное государство вправе осуществлять свою уголовную юрисдикцию в отношении иностранного невоенного и дегосударственного судна - правонарушителя лишь в том случае, если:

1. Последствия преступления распространяются на прибрежное государство;

2.. Совершенное преступление нарушает спокойствие в стране «ли добрый порядок в территориальном море;

3. Капитан судна или консул страны флага судна обратился к местным властям с просьбой об оказании помощи в задержании лиц, свершивших преступление;

4. Принимаемые меры направлены против пиратства, торговли рабами или наркобизнесом.

Слайд 4443. Правовой режим прилежащей зоны и исключительной экономической зоны

Прилежащая зона

-полоса открытого моря, прилегающая к территориальному морю, в которой государство

осуществляет специализированную юрисдикцию. Эта юрисдикция распространяется на необходимость государства осуществлять таможенный, фискальный, эмиграционный и санитарный контроль. Ввиду быстроходности современных судов, которая не дает порой возможность застать и подвергнуть их контролю в пределах территориального моря, и установлена прилежащая зона. Ширина прилежащей зоны устанавливается государством, но не может быть больше 24 морских миль, которые исчисляются от тех же линий, что и территориальное море.

Исключительная экономическая зона — район, прилегающий к территориальному морю. шириной не свыше 200 миль, для которой МП установило особый правовой режим. Отсчет ширины производится от тех же линий, что и ширина территориальное море. Права государства в пределах экономической касаются разведки, разработки и сохранения, как живых, так и неживых ресурсов, как в одах. так и не дне и в его недрах. Прибрежное государство вправе управлять экономической деятельностью в зоне. Таким образом, в пределах экономической зоны государства обладают ограниченным суверенитетом. Данный суверенитет предоставляет право прибрежному государству задерживать и досматривать иностранные уда, занимающиеся незаконной деятельностью в пределах экономической зоны. Однако они могут распространять полный суверенитет на искусственные острова в пределах экономической зоны. Вокруг этих островов может быть установлена 500-метровая зона безопасности. При этом, искусственные острова не могут иметь своего континентального шельфа и территориального моря.

Слайд 4544. Правовой режим континентального шельфа

Континентальный шельф - естественное продолжение сухопутной

территории до внешней границы подводной окраины материка или до 200

миль, если границы подводной окраины материка не достигают этого предела. Шельф включает дно и недра.

Прибрежное государство осуществляет над шельфом суверенные права в отношении разведки и разработки природных ресурсов, а именно, минеральных ресурсов дна и недр, а также живых организмов, относящихся к «сидячим видам». Однако государство не распространяет в данном случае свой суверенитет на водное и воздушное пространство над континентальным шельфом. Все государства также вправе прокладывать подводные кабели на «чужом» континентальном шельфе. Разграничение континентального шельфа между прибрежными государствами производится на основе взаимных соглашений.

Морское дно и его недра являются общим достоянием человечества и открыты для экономического и научного использования государств.

Континентальный шельф и морское дно являются демилитаризованной зоной.

Слайд 4645. Правовой режим открытого моря

За пределами экономической зоны расположено

пространство, называемое открытым морем.

Открытое море находится в общем, равном