Слайд 2Последнюю треть XVIII в. называют золотым веком российского дворянства. Это

время считается временем становления русского театра.

В 1762 г. дворяне были

освобождены от обязательной службы, поэтому изменился весь их жизненный уклад. Они стали уделять больше времени образованию, литературе и искусству, заграничным путешествиям, многие увлеклись собиранием библиотек, строительством загородных усадеб, коллекционированием произведений искусства, устройством пышных праздников, занятиями музыкой и театром.

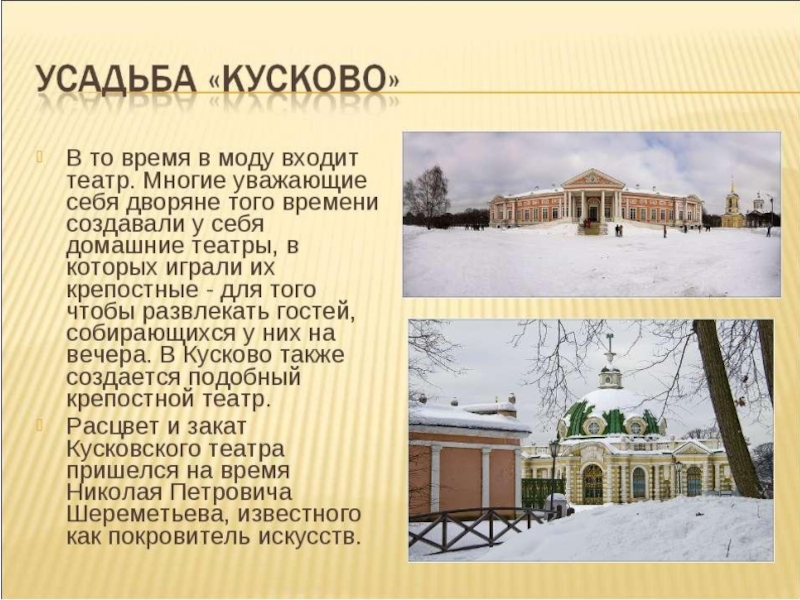

Частью дворянского быта и модной забавой со второй половины XVIII в. становятся домашние крепостные театры.

Слайд 3Крепостной театр - скорее явление городской, а не усадебной жизни

русского дворянства.

Подсчет показывает, что из 155 крепостных театров, 52

находилось в усадьбах и 103 в городах; из них 53 в Москве, 27 в Петербурге и 23 было рассеяно по другим городам.

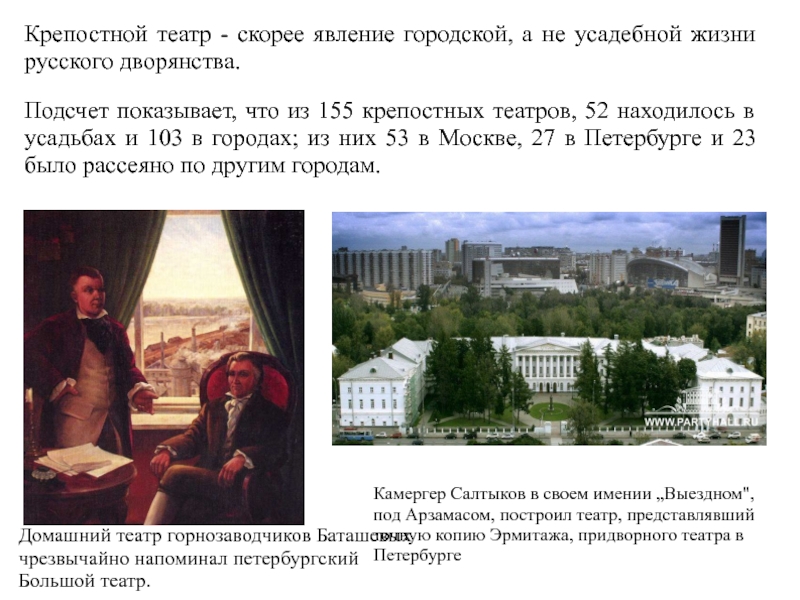

Домашний театр горнозаводчиков Баташевых чрезвычайно напоминал петербургский Большой театр.

Камергер Салтыков в своем имении „Выездном", под Арзамасом, построил театр, представлявший точную копию Эрмитажа, придворного театра в Петербурге

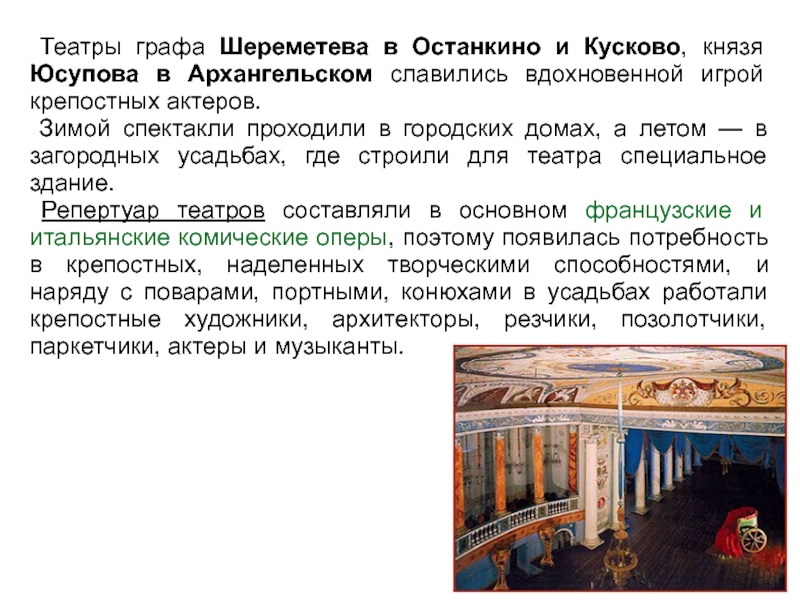

Слайд 4 Театры графа Шереметева в Останкино и Кусково, князя Юсупова

в Архангельском славились вдохновенной игрой крепостных актеров.

Зимой спектакли проходили

в городских домах, а летом — в загородных усадьбах, где строили для театра специальное здание.

Репертуар театров составляли в основном французские и итальянские комические оперы, поэтому появилась потребность в крепостных, наделенных творческими способностями, и наряду с поварами, портными, конюхами в усадьбах работали крепостные художники, архитекторы, резчики, позолотчики, паркетчики, актеры и музыканты.

Слайд 5В Петербурге же крепостные театры были у гр. Васильевой, у

Грибоедова, кн. Долгорукова, кн. И. А. Гагарина, гр. Кемеровского, Резановых,

Авдулиных, И. А. Кокошкина, Титова, Комаровых, Бакуниных и других..

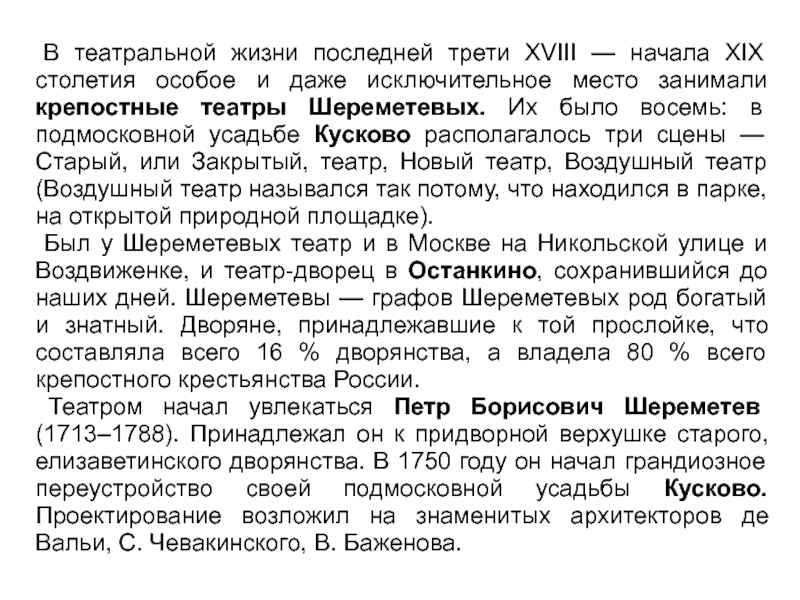

Слайд 7 В театральной жизни последней трети XVIII — начала XIX

столетия особое и даже исключительное место занимали крепостные театры Шереметевых.

Их было восемь: в подмосковной усадьбе Кусково располагалось три сцены — Старый, или Закрытый, театр, Новый театр, Воздушный театр (Воздушный театр назывался так потому, что находился в парке, на открытой природной площадке).

Был у Шереметевых театр и в Москве на Никольской улице и Воздвиженке, и театр-дворец в Останкино, сохранившийся до наших дней. Шереметевы — графов Шереметевых род богатый и знатный. Дворяне, принадлежавшие к той прослойке, что составляла всего 16 % дворянства, а владела 80 % всего крепостного крестьянства России.

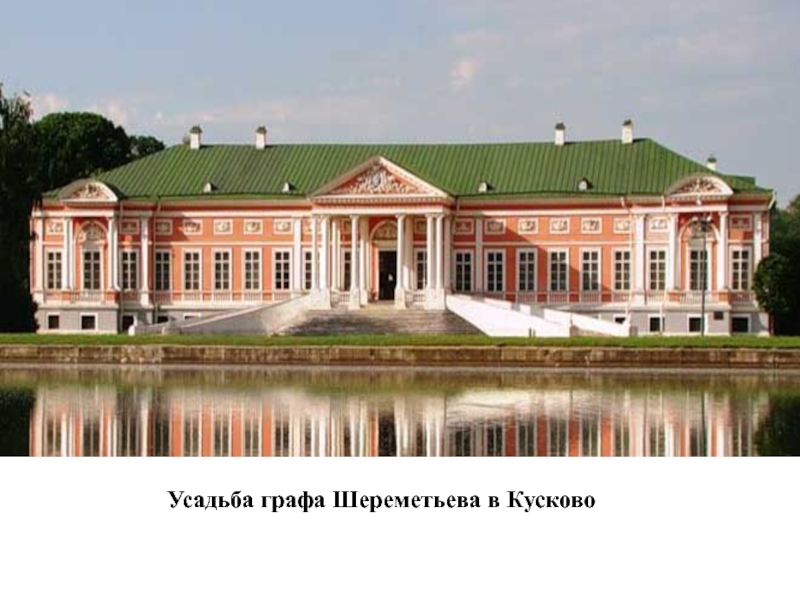

Театром начал увлекаться Петр Борисович Шереметев (1713–1788). Принадлежал он к придворной верхушке старого, елизаветинского дворянства. В 1750 году он начал грандиозное переустройство своей подмосковной усадьбы Кусково. Проектирование возложил на знаменитых архитекторов де Вальи, С. Чевакинского, В. Баженова.

Слайд 9Усадьба графа Шереметьева в Кусково

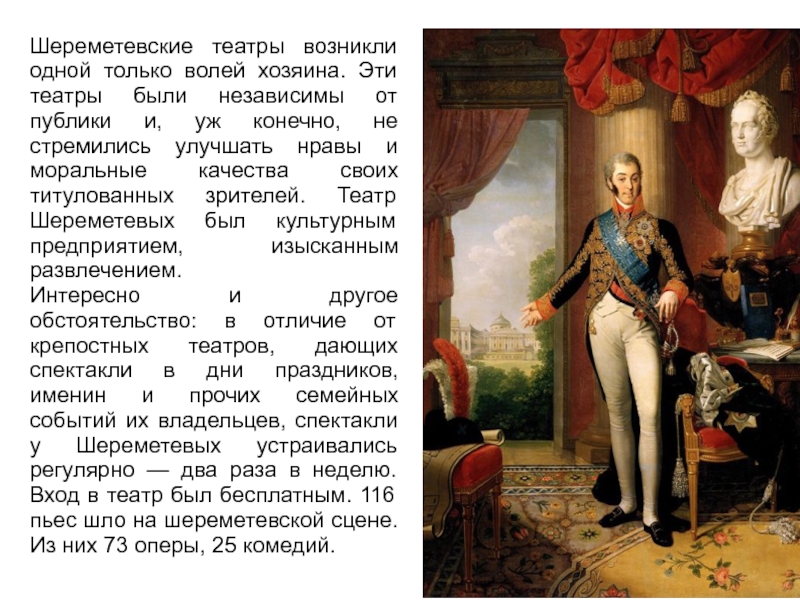

Слайд 10Шереметевские театры возникли одной только волей хозяина. Эти театры были

независимы от публики и, уж конечно, не стремились улучшать нравы

и моральные качества своих титулованных зрителей. Театр Шереметевых был культурным предприятием, изысканным развлечением.

Интересно и другое обстоятельство: в отличие от крепостных театров, дающих спектакли в дни праздников, именин и прочих семейных событий их владельцев, спектакли у Шереметевых устраивались регулярно — два раза в неделю. Вход в театр был бесплатным. 116 пьес шло на шереметевской сцене. Из них 73 оперы, 25 комедий.

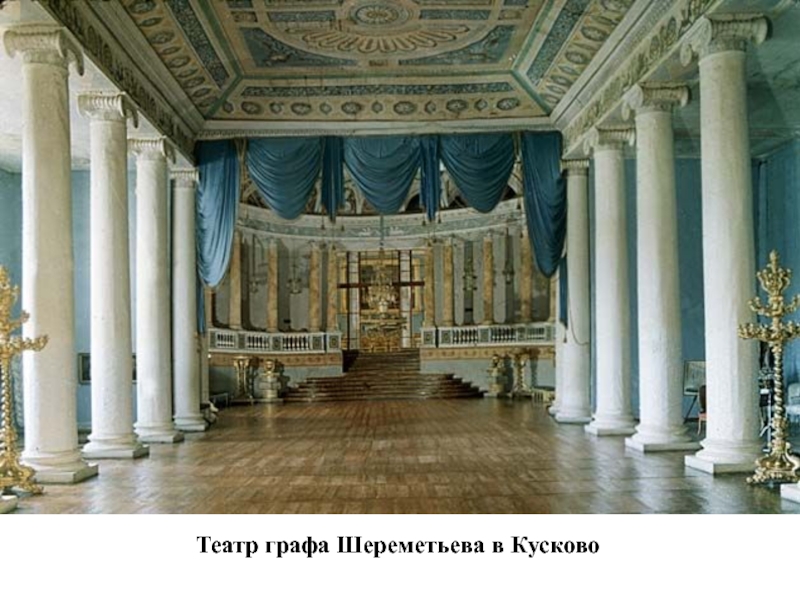

Слайд 11Театр графа Шереметьева в Кусково

Слайд 12Шереметева привлекали яркие, зрелищные спектакли с быстрой сменой декораций и

сценическими эффектами: наводнениями, кораблекрушениями, полетами и пожарами. Размеры и оборудование

сцены не позволяли осуществлять сложные постановки, и в 1787 г. в Кускове был выстроен новый театр с пышным оформлением зала, напоминавшем театр Версаля. Однако и этот театр имел недостатки, не позволявшие постановку больших опер, к тому же слава Кускова была связана с именем Петра Борисовича Шереметева, а Николай Петрович стремился создать свой уникальный театр-дворец.

Постройка такого «большого и красивого дома» на Никольской улице не была осуществлена, так как требовала значительных вложений, и в 1792 г. Николай Петрович начал в Останкине строительство не каменного, а деревянного театра-дворца. Деревянные сооружения были более дешевыми и обладали лучшими акустическими свойствами.

С.Д. Шереметев писал: «Николай Петрович с жаром стал заниматься Останкином сам, только при помощи своих домашних людей, руководствуясь советами опытных в архитектурном искусстве людей, он приступил к постройке большого дома. Сам составляя планы, он постоянно наблюдал за производством работ и проводил в Останкине целые месяцы».

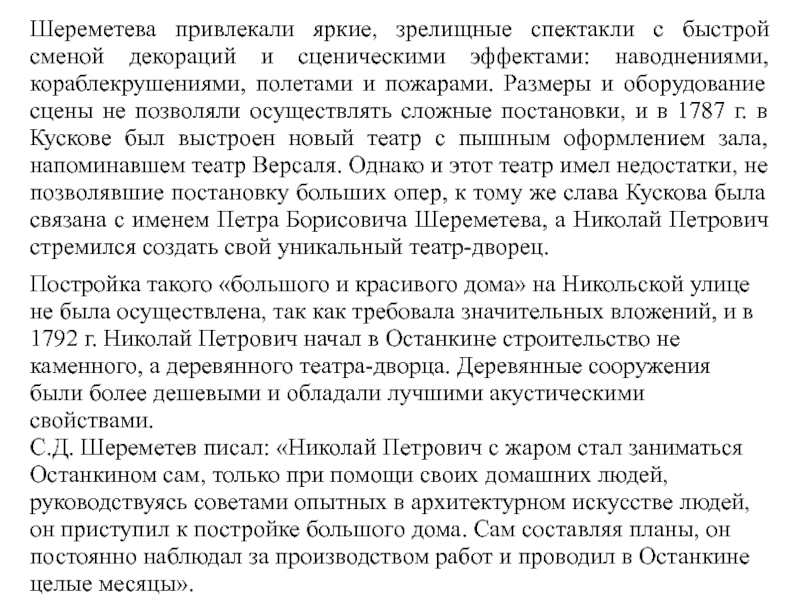

Слайд 13Граф Н.П. Шереметев являлся знатоком театрального искусства, любил окружать себя

артистами, художниками, музыкантами, а в детстве участвовал в домашних спектаклях

в доме отца и при «малом» дворе молодого великого князя Павла Петровича, посещал спектакли петербургского придворного театра.

Во время заграничных путешествий в Германию, Голландию, Швейцарию, Англию, Францию Николай Петрович знакомился с театральной жизнью Европы. И когда его отец, Петр Борисович Шереметев, основал собственный крепостной театр, то его руководство было передано Николаю Петровичу.

Слайд 14Задумав строить село мое Останкино, мечтал я оставить в нем

свое знание искусств для будущих поколений.

Н.П.Шереметьев

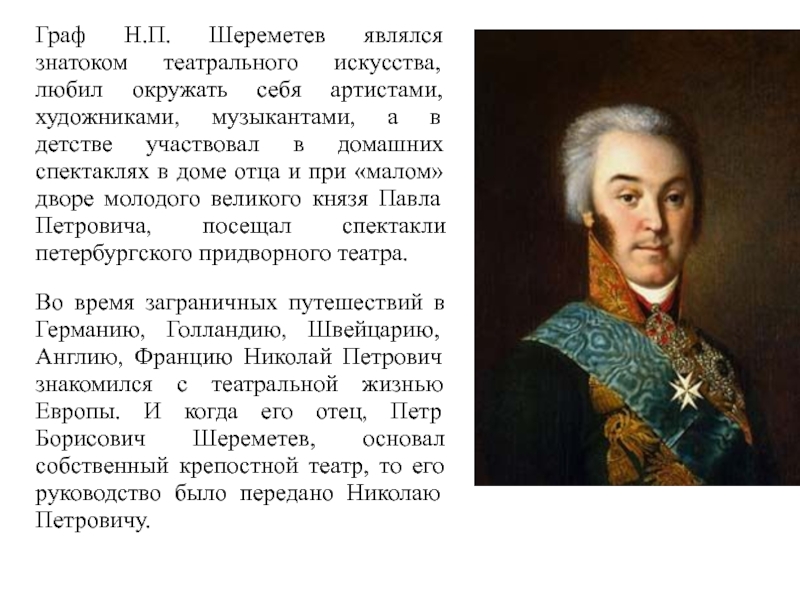

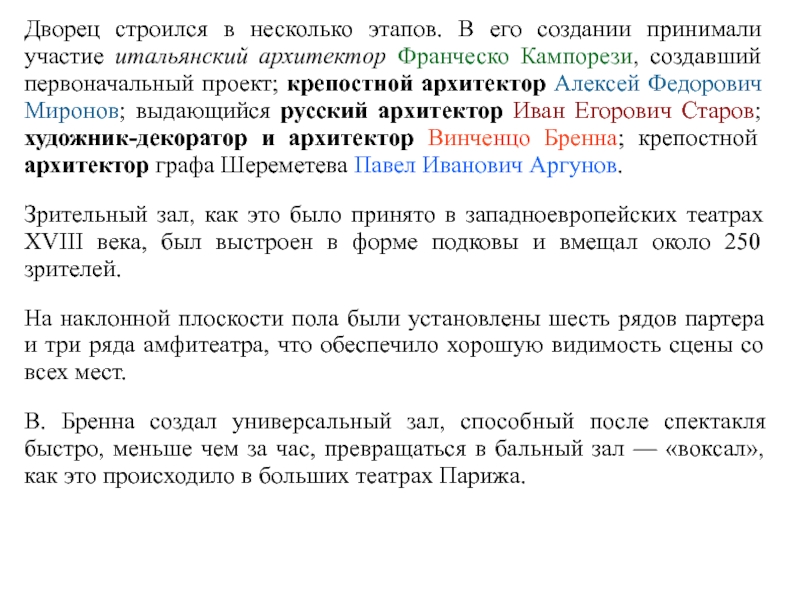

Слайд 15Дворец строился в несколько этапов. В его создании принимали участие

итальянский архитектор Франческо Кампорези, создавший первоначальный проект; крепостной архитектор Алексей

Федорович Миронов; выдающийся русский архитектор Иван Егорович Старов; художник-декоратор и архитектор Винченцо Бренна; крепостной архитектор графа Шереметева Павел Иванович Аргунов.

Зрительный зал, как это было принято в западноевропейских театрах XVIII века, был выстроен в форме подковы и вмещал около 250 зрителей.

На наклонной плоскости пола были установлены шесть рядов партера и три ряда амфитеатра, что обеспечило хорошую видимость сцены со всех мест.

В. Бренна создал универсальный зал, способный после спектакля быстро, меньше чем за час, превращаться в бальный зал — «воксал», как это происходило в больших театрах Парижа.

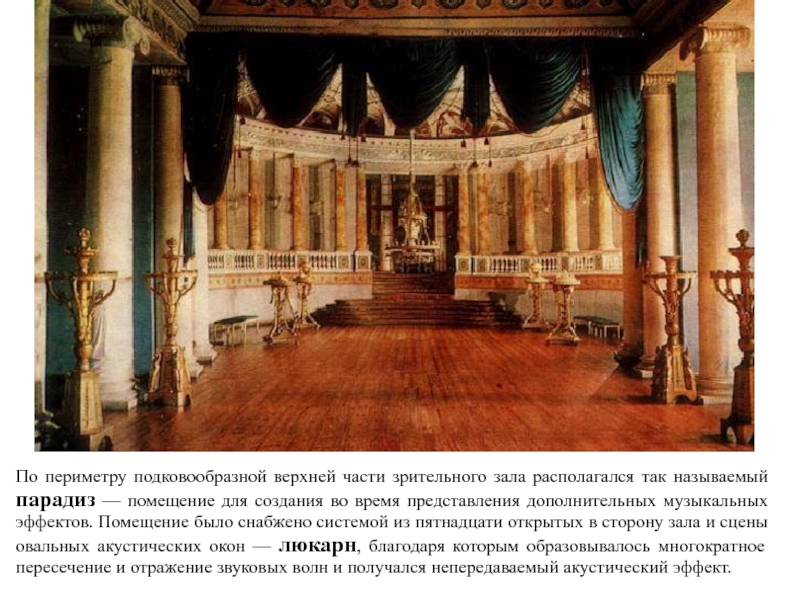

Слайд 16По периметру подковообразной верхней части зрительного зала располагался так называемый

парадиз — помещение для создания во время представления дополнительных музыкальных

эффектов. Помещение было снабжено системой из пятнадцати открытых в сторону зала и сцены овальных акустических окон — люкарн, благодаря которым образовывалось многократное пересечение и отражение звуковых волн и получался непередаваемый акустический эффект.

Слайд 17Останкинская сцена отвечала требованиям, сформулированным итальянским живописцем, театральным декоратором и

архитектором Пьетро ди Готтардо Гонзаго: «Пространство или планировка сцены должны

способствовать целям искусства и игре артистов, помогать свободе функционирования театральных машин и способствовать иллюзии видимостей».

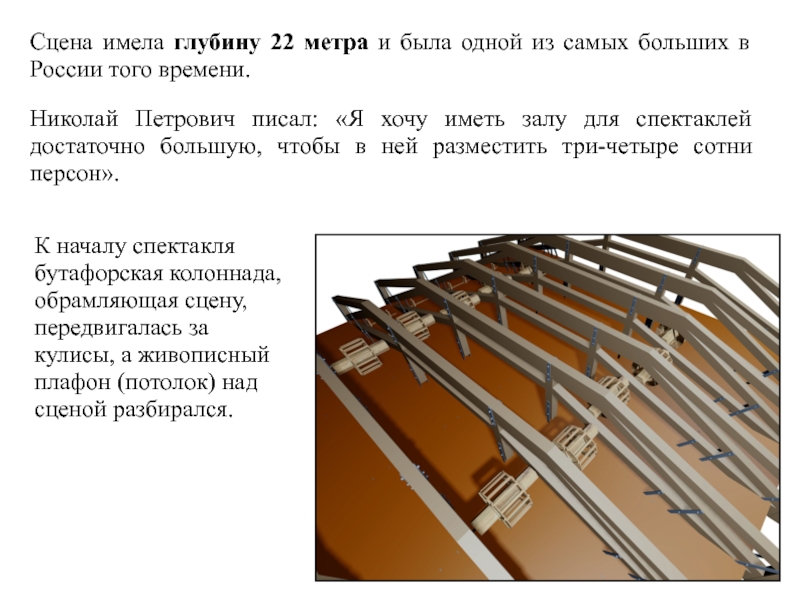

Слайд 18Сцена имела глубину 22 метра и была одной из самых

больших в России того времени.

Николай Петрович писал: «Я хочу иметь

залу для спектаклей достаточно большую, чтобы в ней разместить три-четыре сотни персон».

К началу спектакля бутафорская колоннада, обрамляющая сцену, передвигалась за кулисы, а живописный плафон (потолок) над сценой разбирался.

Слайд 1922 июля 1795 года в имении графа Николая Шереметева был

открыт театр-дворец «Останкино», один из самых первых и наиболее известный

крепостной театр в России.

В связи с этим была подготовлена премьера драмы «Вельмира и Смелон» на музыку Осипа Козловского.

Театр стал центром дворца, его влияние ощущалось в интерьерах и архитектуре здания.

Главной его достопримечательностью было сохранившееся до наших дней двухэтажное машинное отделение, позволявшее производить сложные сценические иллюзии, а также возможность превращения театра в «воксал», то есть зал для банкетов и балов.

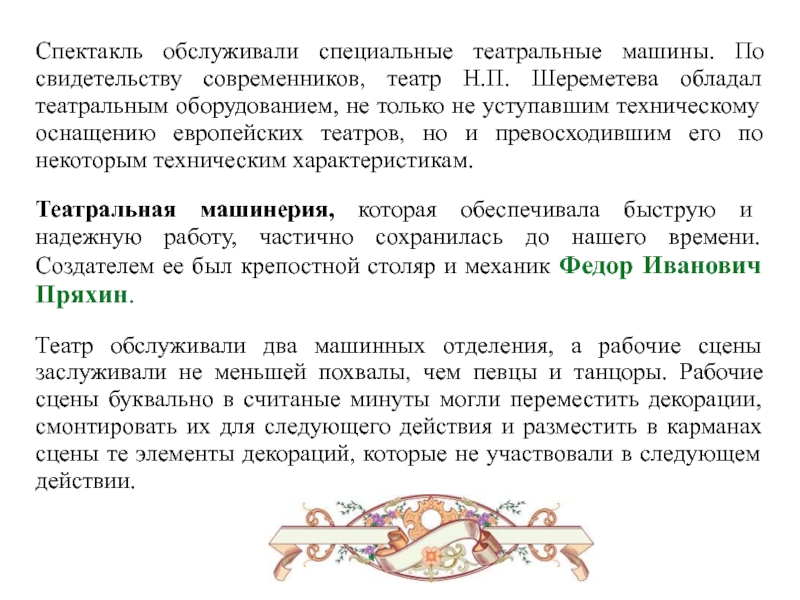

Слайд 20Спектакль обслуживали специальные театральные машины. По свидетельству современников, театр Н.П.

Шереметева обладал театральным оборудованием, не только не уступавшим техническому оснащению

европейских театров, но и превосходившим его по некоторым техническим характеристикам.

Театральная машинерия, которая обеспечивала быструю и надежную работу, частично сохранилась до нашего времени. Создателем ее был крепостной столяр и механик Федор Иванович Пряхин.

Театр обслуживали два машинных отделения, а рабочие сцены заслуживали не меньшей похвалы, чем певцы и танцоры. Рабочие сцены буквально в считаные минуты могли переместить декорации, смонтировать их для следующего действия и разместить в карманах сцены те элементы декораций, которые не участвовали в следующем действии.

Слайд 21Над авансценой находилась машина грома, сконструированная из пустого ящика-резонатора и

двух зубчатых колес, которые при вращении ударяли по ящику и

создавали звук, напоминающий удары грома.

Рабочий сцены, упираясь руками в горизонтальный вал, приводил в круговое движение колесную пару. Машина грома была необходима в театре не только для создания эффекта грозы, но и в связи с тем, что в спектаклях достаточно часто участвовал бог-громовержец.

«Машина грома»

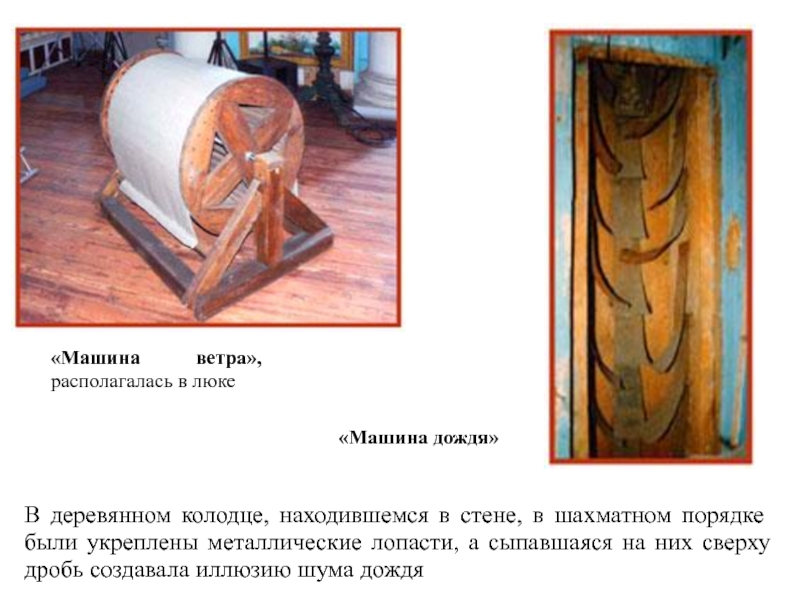

Слайд 22«Машина ветра», располагалась в люке

В деревянном колодце, находившемся в стене,

в шахматном порядке были укреплены металлические лопасти, а сыпавшаяся на

них сверху дробь создавала иллюзию шума дождя

«Машина дождя»

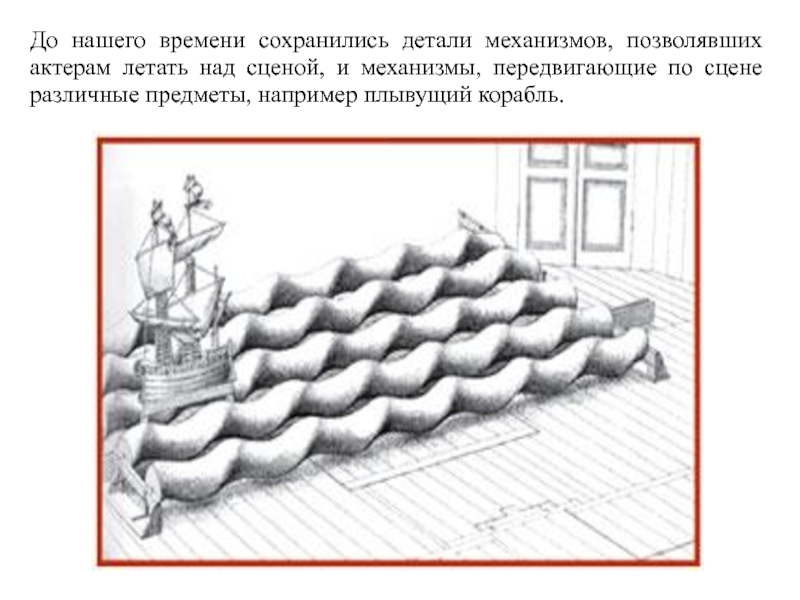

Слайд 23До нашего времени сохранились детали механизмов, позволявших актерам летать над

сценой, и механизмы, передвигающие по сцене различные предметы, например плывущий

корабль.

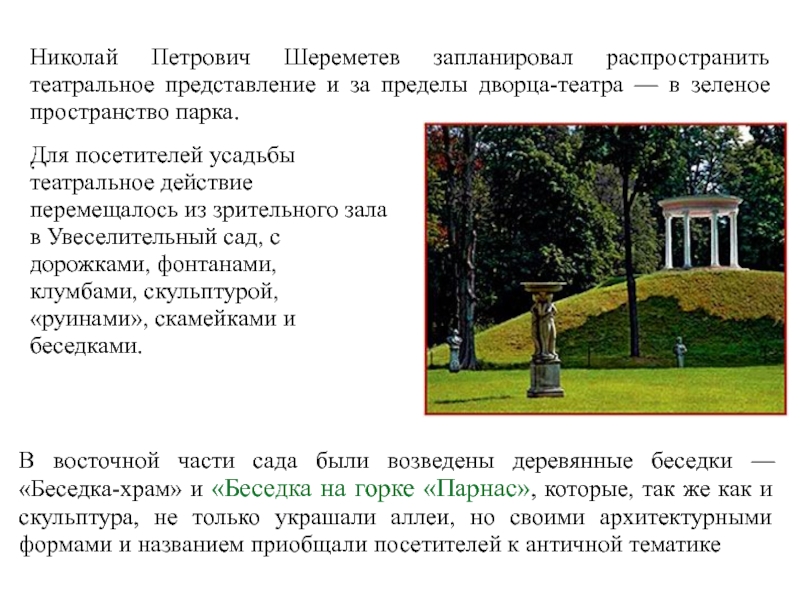

Слайд 24Николай Петрович Шереметев запланировал распространить театральное представление и за пределы

дворца-театра — в зеленое пространство парка.

.

Для посетителей усадьбы театральное действие

перемещалось из зрительного зала в Увеселительный сад, с дорожками, фонтанами, клумбами, скульптурой, «руинами», скамейками и беседками.

В восточной части сада были возведены деревянные беседки — «Беседка-храм» и «Беседка на горке «Парнас», которые, так же как и скульптура, не только украшали аллеи, но своими архитектурными формами и названием приобщали посетителей к античной тематике

Слайд 25Особенно ярко эта идея проявлялась в дни торжественных праздников, которые

граф устраивал в честь коронованных особ. Выходивших из дворца гостей

встречали освещенные огнями и фейерверками аллеи парка, а в дни спектаклей и концертов Увеселительный сад служил местом прогулки публики во время антрактов.

Слайд 26На открытии Останкинского театра, состоявшемся 22 июля 1795 г. была

показана лирическая драма «Зельмира и Смелон, или Взятие Измаила», посвященная

взятию русской армией в 1790 г. неприступной турецкой крепости.

На премьеру были приглашены участники штурма.

Драма давала Шереметеву возможность показать все достоинства нового театра.

В первом действии на сцене возник турецкий город с воротами; во втором — комната в доме турецкого военачальника; в третьем — крепость с высокими стенами и башнями. Декорации были устроены таким образом, что в сцене штурма стены крепости разрушались на глазах у зрителей, палили пушки и сверкали молнии.

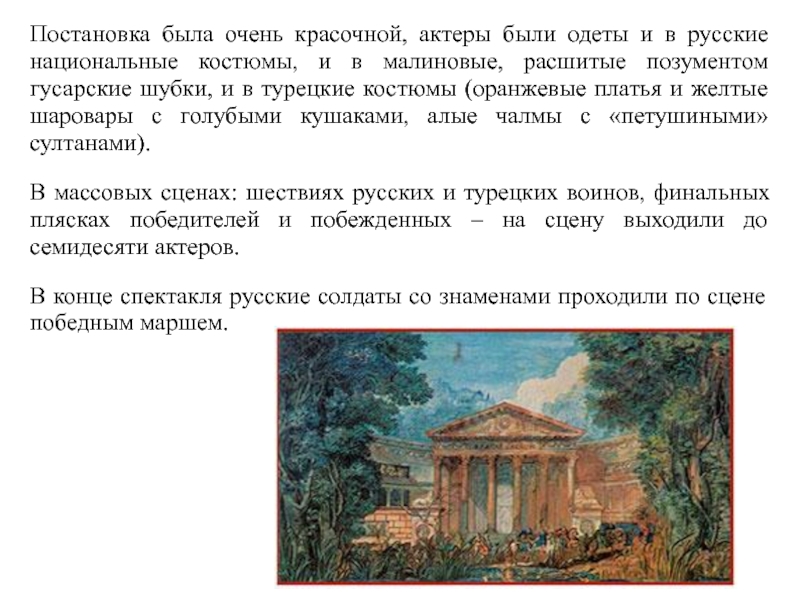

Слайд 27Постановка была очень красочной, актеры были одеты и в русские

национальные костюмы, и в малиновые, расшитые позументом гусарские шубки, и

в турецкие костюмы (оранжевые платья и желтые шаровары с голубыми кушаками, алые чалмы с «петушиными» султанами).

В массовых сценах: шествиях русских и турецких воинов, финальных плясках победителей и побежденных – на сцену выходили до семидесяти актеров.

В конце спектакля русские солдаты со знаменами проходили по сцене победным маршем.

Слайд 28Костюмы актрис театра Шереметьева

Слайд 29Костюмы актрис театра Шереметьева

Слайд 31В 1792 г. в театре Шереметева был поставлен трагический балет

«Медея и Язон». В финале спектакля Медея появлялась на сцене

на колеснице, запряженной драконом, а на зрителей большое впечатление производили демонические фурии с развевающимися волосами и огненный дождь-фейерверк, зажигающийся прямо на сцене.

В 1797 г. Шереметеву пришлось переехать в Петербург, так как этого требовала служба при дворе Павла I. Лучшие актеры и музыканты крепостного театра были выписаны в Петербург, и в Останкинском театре стало не с кем проводить репетиции и ставить спектакли. В 1799 г. графу пришлось дать повеление о роспуске труппы, а актрисы и актеры превратились в служащих при графе.

Последний раз прием гостей в Останкинском театре-дворце состоялся в 1801 г., когда оставшиеся в труппе танцоры приехали, чтобы дать представление в честь нового императора Александра I.

Слайд 32Репертуар

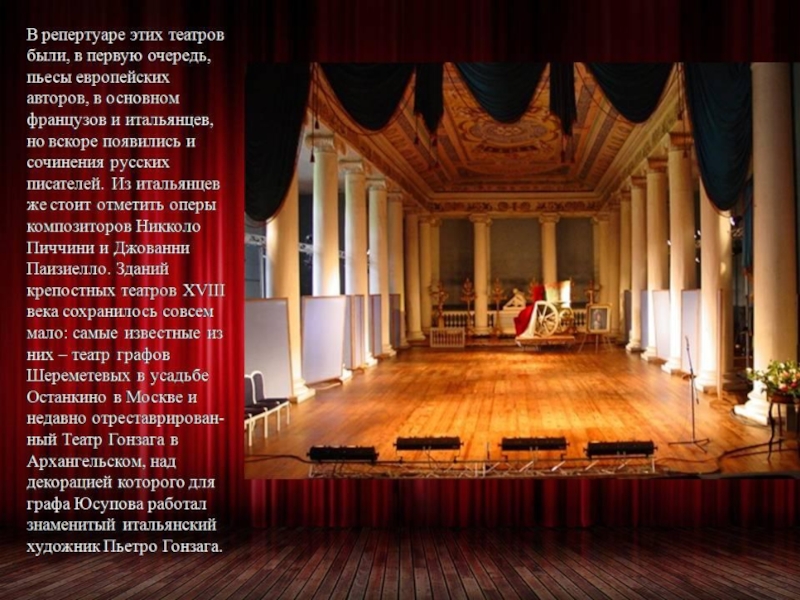

Театральный репертуар позволяет понять, что интересовало и волновало зрителя в

XVIII веке. Репертуар крепостного театра Шереметевых не уступал репертуару профессиональных

театров и знакомил зрителей с лучшими достижениями европейского и русского музыкального и драматического искусства. Иностранные оперы и комедии переводились на русский язык, ставились комедии и балеты, специально написанные для театра Шереметева. Многие выдающиеся театральные сочинения шли в России только в театре Шереметевых или были в нем впервые поставлены. Основу репертуара составляли французские, итальянские, русские комические оперы, комедии, лирическая трагедия и балет-пантомима.

Для Николая Петровича театр стал частью личной жизни, и темы любви между представителями разных сословий и неравного брака, характерные для драматургии того времени, приобрели в его театре личную окраску. Любовь к актрисе П.И. Ковалевой-Жемчуговой, превращение недавней крепостной в графиню, ее ранняя смерть — все это было похоже на сюжеты пьес, разыгрывавшихся на сцене крепостного театра.

Слайд 33В труппе театра состояло более двух сотен человек, а в

репертуар входило свыше сотни произведений, в основном это были комические

оперы, а также драмы, комедии, балеты

Зимой театр размещался в московском доме Шереметевых на Никольской улице, а летом спектакли разыгрывались в здании закрытого летнего театра подмосковной усадьбы Кусково.

В этом театре 29 июня 1779 года на сцену впервые вышла одиннадцатилетняя Прасковья Ковалева, а 5 ноября 1780 года в опере итальянского композитора А. Саккини «Колония, или Новое селение» она уже исполнила главную партию. В спектакле Прасковья Ковалева выступала под новой фамилией — Жемчугова.

Слайд 34

В крепостном театре была традиция — давать артистам новые сценические

имена по названию драгоценных камней. В спектаклях принимали участие танцоры

Татьяна Шлыкова-Гранатова, Фекла Урусова-Бирюзова, Кузьма Деулин-Сердоликов, певица Анна Буянова-Изумрудова.

Прасковья Ивановна Ковалева-Жемчугова, талантливая актриса и певица, прекрасно воспитанная, образованная, умная и обаятельная девушка, была взята в дом Шереметевых семилетней девочкой и стала ведущей актрисой театра Шереметева.

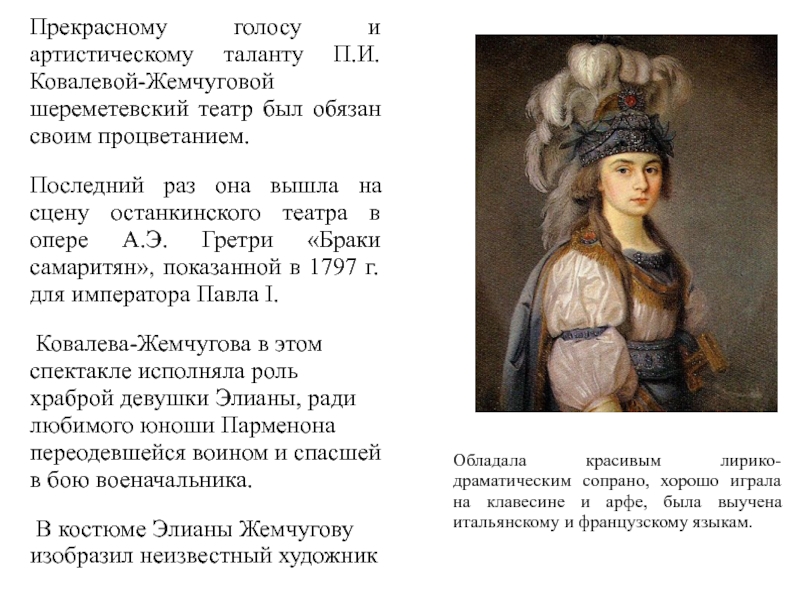

Слайд 35Прекрасному голосу и артистическому таланту П.И. Ковалевой-Жемчуговой шереметевский театр был

обязан своим процветанием.

Последний раз она вышла на сцену останкинского театра

в опере А.Э. Гретри «Браки самаритян», показанной в 1797 г. для императора Павла I.

Ковалева-Жемчугова в этом спектакле исполняла роль храброй девушки Элианы, ради любимого юноши Парменона переодевшейся воином и спасшей в бою военачальника.

В костюме Элианы Жемчугову изобразил неизвестный художник

Обладала красивым лирико-драматическим сопрано, хорошо играла на клавесине и арфе, была выучена итальянскому и французскому языкам.

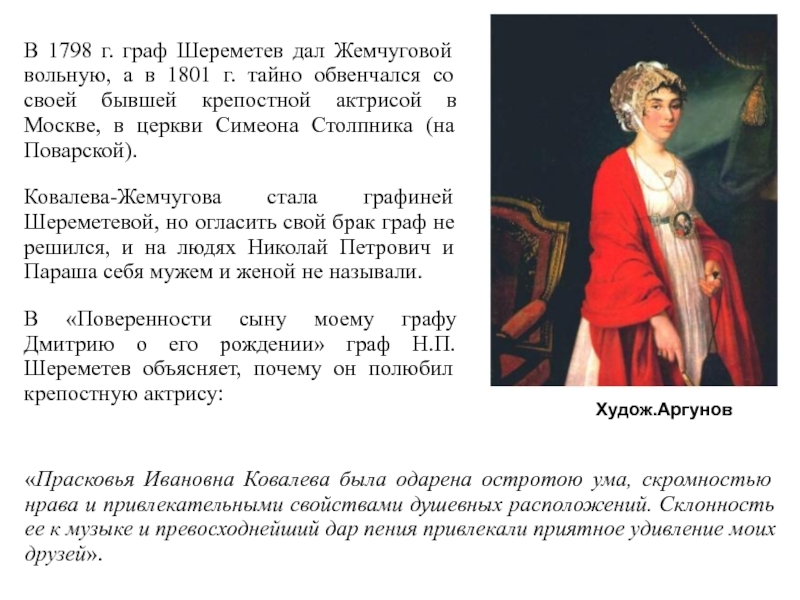

Слайд 36Худож.Аргунов

В 1798 г. граф Шереметев дал Жемчуговой вольную, а в

1801 г. тайно обвенчался со своей бывшей крепостной актрисой в

Москве, в церкви Симеона Столпника (на Поварской).

Ковалева-Жемчугова стала графиней Шереметевой, но огласить свой брак граф не решился, и на людях Николай Петрович и Параша себя мужем и женой не называли.

В «Поверенности сыну моему графу Дмитрию о его рождении» граф Н.П. Шереметев объясняет, почему он полюбил крепостную актрису:

«Прасковья Ивановна Ковалева была одарена остротою ума, скромностью нрава и привлекательными свойствами душевных расположений. Склонность ее к музыке и превосходнейший дар пения привлекали приятное удивление моих друзей».

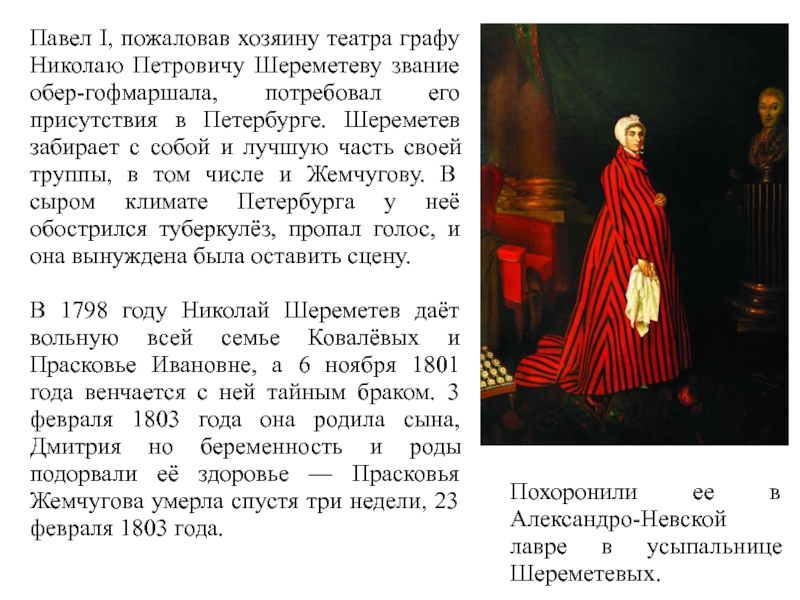

Слайд 37Павел I, пожаловав хозяину театра графу Николаю Петровичу Шереметеву звание

обер-гофмаршала, потребовал его присутствия в Петербурге. Шереметев забирает с собой

и лучшую часть своей труппы, в том числе и Жемчугову. В сыром климате Петербурга у неё обострился туберкулёз, пропал голос, и она вынуждена была оставить сцену.

В 1798 году Николай Шереметев даёт вольную всей семье Ковалёвых и Прасковье Ивановне, а 6 ноября 1801 года венчается с ней тайным браком. 3 февраля 1803 года она родила сына, Дмитрия но беременность и роды подорвали её здоровье — Прасковья Жемчугова умерла спустя три недели, 23 февраля 1803 года.

Похоронили ее в Александро-Невской лавре в усыпальнице Шереметевых.

Слайд 38В Останкино, напоминавшее графу о Параше Жемчуговой, Николай Петрович больше

не возвращался. Он пережил жену на шесть лет и остаток

жизни посвятил благотворительности.

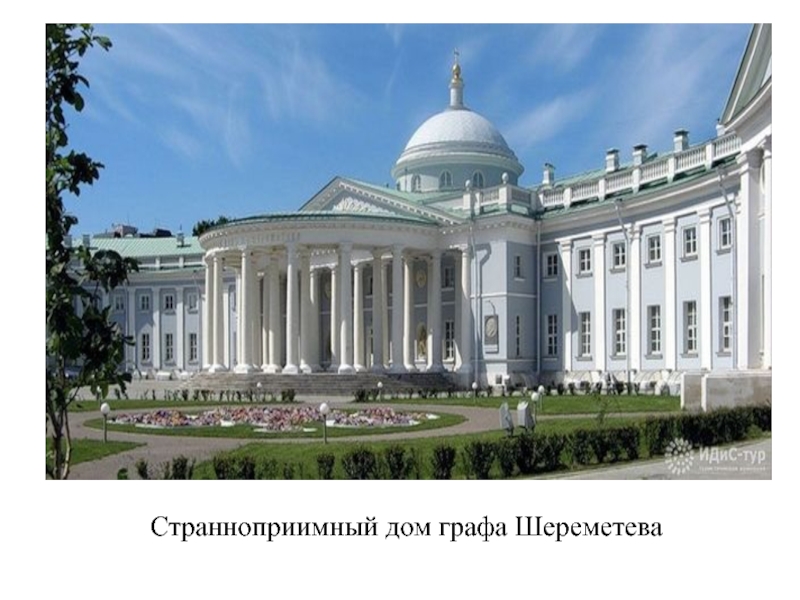

Памятником Прасковье Ивановне стало строительство в Москве Странноприимного дома графа Шереметева (сейчас — Институт скорой помощи им. Н.В.Склифосовского), в котором размещались богадельня на пятьдесят человек и больница на пятьдесят коек. Принимались в дом «совершенно бесплатно лица обоего пола и всякого звания неимущие и увечные».

Слайд 39Странноприимный дом графа Шереметева