Разделы презентаций

- Разное

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Геометрия

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

Анатомия и физиология крови

Содержание

- 1. Анатомия и физиология крови

- 2. Вопросы к занятию1. Группы крови. 2. Переливание

- 3. 4. Свёртывание крови как защитная реакция организма.

- 4. Ситуационные задачи№ 1Какая группа крови у пациента,

- 5. № 2Какая группа крови у пациента, если

- 6. № 3 У женщины третья беременность закончилась

- 7. № 4 В результате неправильного хранения донорская

- 8. № 5В стационаре больному произвели повторное переливание

- 9. № 6Врач Н. из районной больницы послал

- 10. № 7Больному с легочным кровотечением ввели, одновременно

- 11. Слайд 11

- 12. Слайд 12

- 13. Определение резус-фактора кровиХод работы. На дно центрифужной

- 14. Слайд 14

- 15. Слайд 15

- 16. Определение группы кровиХод опыта. На предметное стекло

- 17. Слайд 17

- 18. Слайд 18

- 19. Определение времени свёртывания цельной крови у человекаХод

- 20. Слайд 20

- 21. Слайд 21

- 22. Слайд 22

- 23. ЭлектрокоагулографияХод опыта. Палец пациента обработать спиртом и

- 24. Слайд 24

- 25. ТромбоэластографияХод опыта. Палец пациента обработать спиртом и

- 26. Слайд 26

- 27. R – начало свёртывания крови с учётом

- 28. Результат опыта.По записанной кривой определяются следующие показатели:

- 29. Вопросы у кого-нибудь есть?Благодарю за внимание.

- 30. Скачать презентанцию

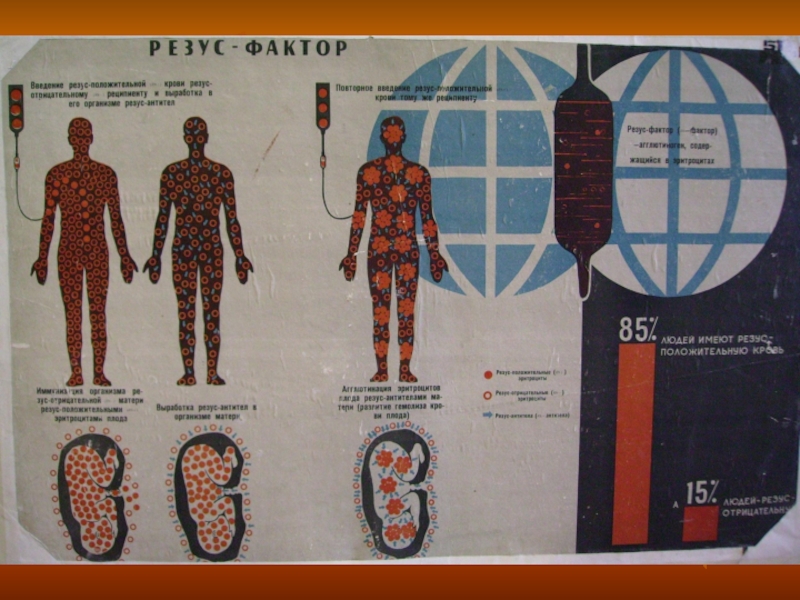

Вопросы к занятию1. Группы крови. 2. Переливание крови. Методы определения групп крови. Клиническое значение.3. Резус-фактор, его значение для клиники.

Слайды и текст этой презентации

Слайд 2Вопросы к занятию

1. Группы крови.

2. Переливание крови. Методы определения

групп крови. Клиническое значение.

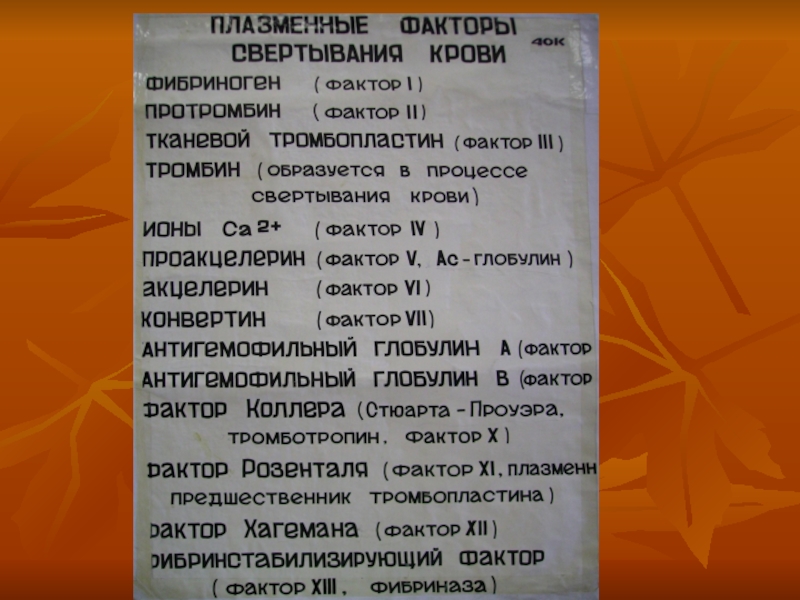

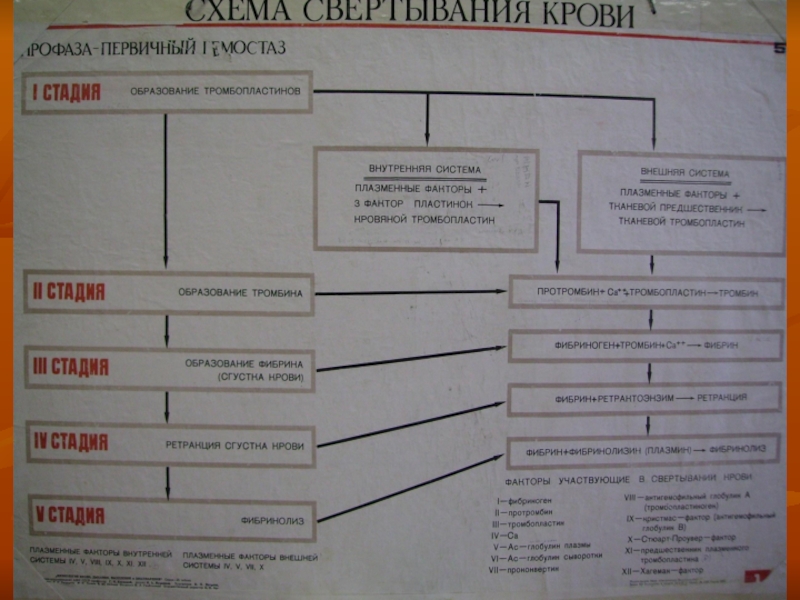

Слайд 34. Свёртывание крови как защитная реакция организма. Факторы свёртыва-ния крови.

5.

Фазы и механизмы свёртывания крови.

6. Факторы, ускоряющие и замедляющие свёртывание

крови.7. Противосвёртывающая и фибринолитическая системы крови. Антикоагулянты, их значение.

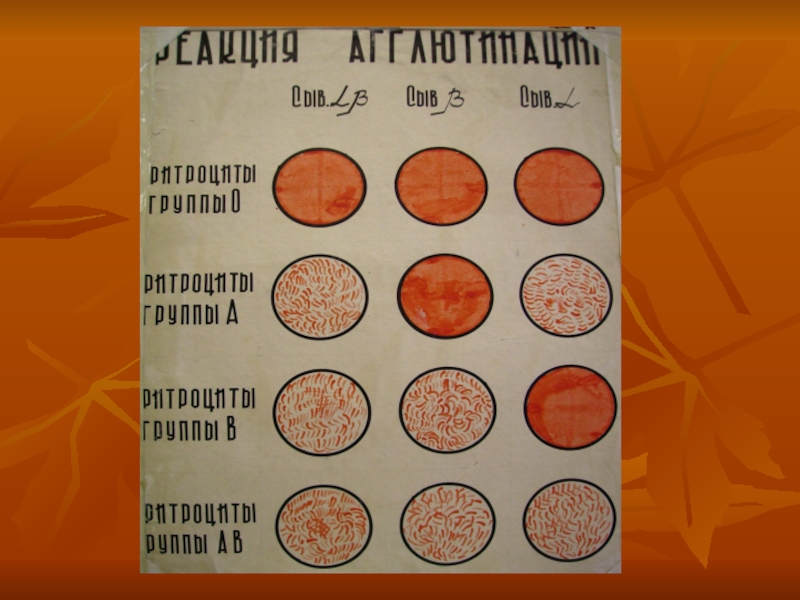

Слайд 4Ситуационные задачи

№ 1

Какая группа крови у пациента, если при исследовании

групповой принадлежности крови агглютинация эритроцитов произошла в стандартных сыворотках I,

II и III групп?Слайд 5№ 2

Какая группа крови у пациента, если при исследовании групповой

принадлежности крови агглютинация эритроцитов произошла в стандартных сыворотках I и

III групп?Слайд 6№ 3

У женщины третья беременность закончилась мертворожденностью. Предыдущие беременности

заканчивались преждевременными родами, при этом у новорожденных отмечалась выраженная желтуха.

Чем объяснить такое течение беременности?Слайд 7№ 4

В результате неправильного хранения донорская кровь во флаконах

оказалась замороженной. Кровь была оттаяна и перелита реципиенту. В результате

у него развился гемотрансфузионный шок. Почему?Слайд 8№ 5

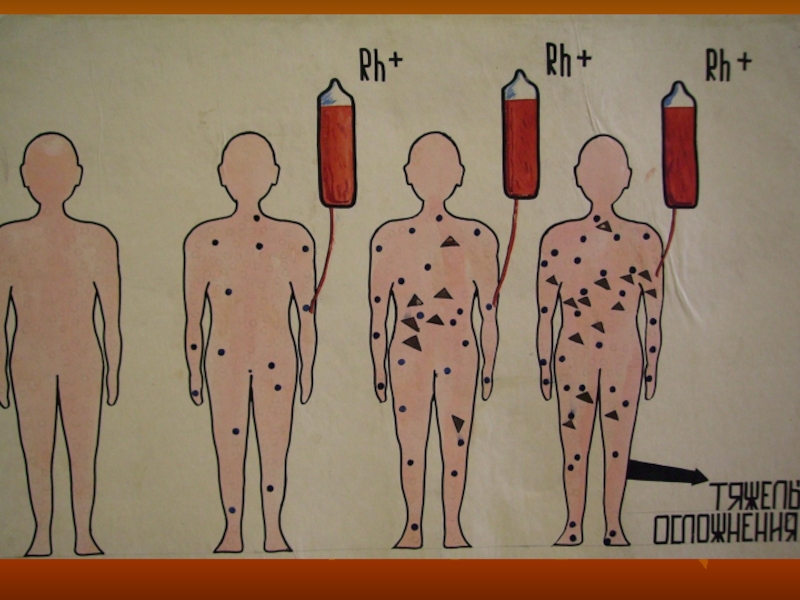

В стационаре больному произвели повторное переливание одногруппной крови, не

определив, как и в первый раз, резус-принадлежность крови. Неожиданно у

него начали нарастать явления гемотрансфузионного шока. Больной с трудом был выведен из этого состояния. Предыдущее переливание, проведенное 3 недели назад, на состоянии больного не отразилось. Чем объясняются осложнения повторного переливания?Слайд 9№ 6

Врач Н. из районной больницы послал шофера на машине

в город за кровью (расстояние до города 150 км). Доставленная

кровь была перелита внутривенно больному К., в результате возник трансфузионный шок. Объясните причину этого явления.Слайд 10№ 7

Больному с легочным кровотечением ввели, одновременно с другими необходимыми

лекарственными веществами, 10 мл 10% раствора хлористого кальция. Для чего?

№

8У больного имеется склонность к тромбообразованию. Врач назначил ему медицинские пиявки. Для чего?

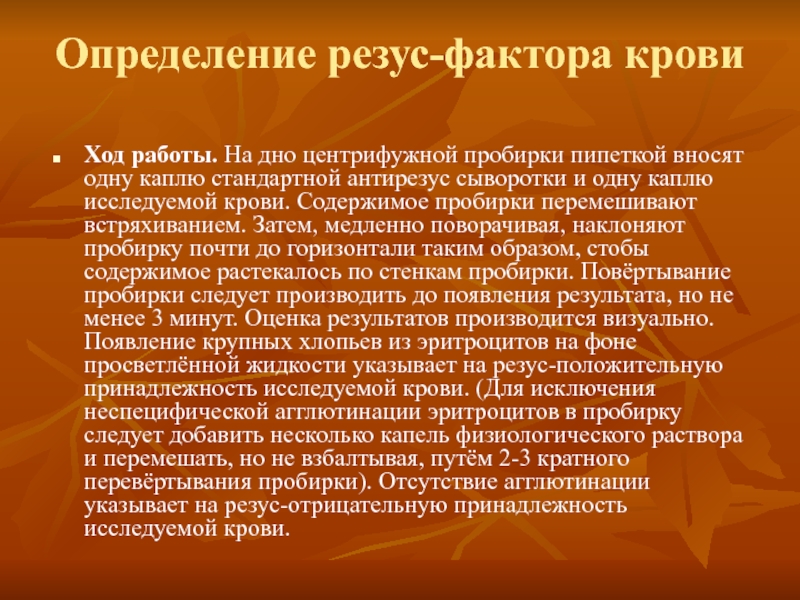

Слайд 13Определение резус-фактора крови

Ход работы. На дно центрифужной пробирки пипеткой вносят

одну каплю стандартной антирезус сыворотки и одну каплю исследуемой крови.

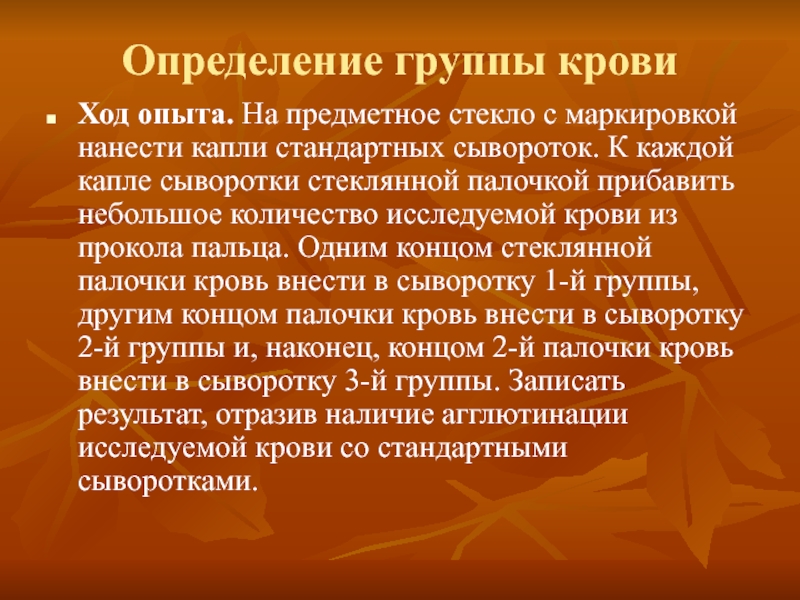

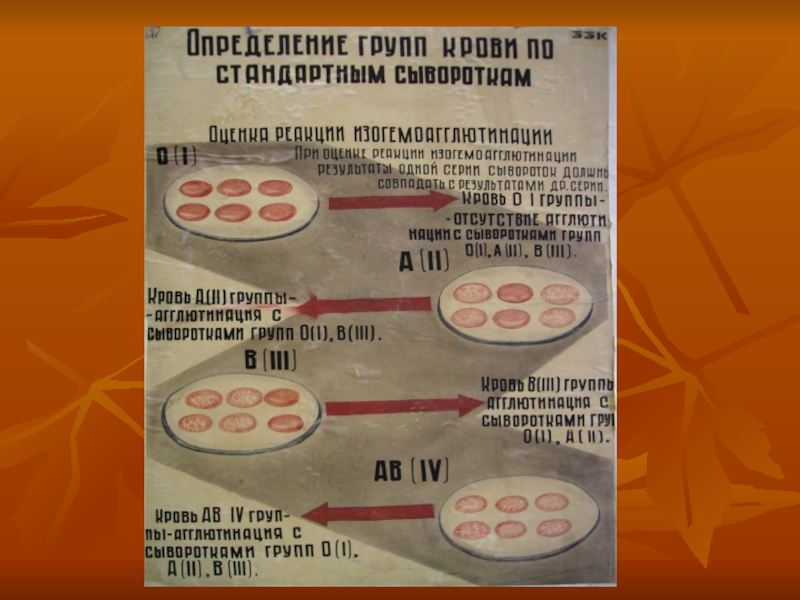

Содержимое пробирки перемешивают встряхиванием. Затем, медленно поворачивая, наклоняют пробирку почти до горизонтали таким образом, стобы содержимое растекалось по стенкам пробирки. Повёртывание пробирки следует производить до появления результата, но не менее 3 минут. Оценка результатов производится визуально. Появление крупных хлопьев из эритроцитов на фоне просветлённой жидкости указывает на резус-положительную принадлежность исследуемой крови. (Для исключения неспецифической агглютинации эритроцитов в пробирку следует добавить несколько капель физиологического раствора и перемешать, но не взбалтывая, путём 2-3 кратного перевёртывания пробирки). Отсутствие агглютинации указывает на резус-отрицательную принадлежность исследуемой крови.Слайд 16Определение группы крови

Ход опыта. На предметное стекло с маркировкой нанести

капли стандартных сывороток. К каждой капле сыворотки стеклянной палочкой прибавить

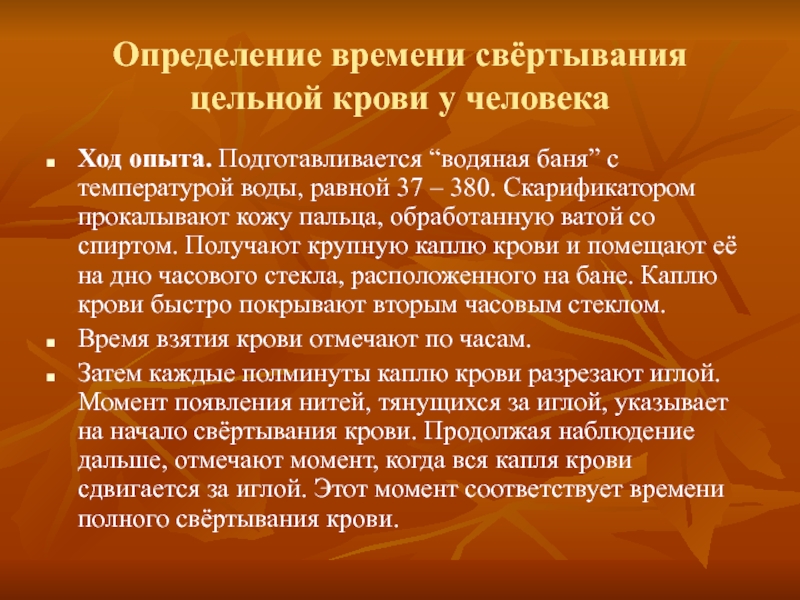

небольшое количество исследуемой крови из прокола пальца. Одним концом стеклянной палочки кровь внести в сыворотку 1-й группы, другим концом палочки кровь внести в сыворотку 2-й группы и, наконец, концом 2-й палочки кровь внести в сыворотку 3-й группы. Записать результат, отразив наличие агглютинации исследуемой крови со стандартными сыворотками.Слайд 19Определение времени свёртывания цельной крови у человека

Ход опыта. Подготавливается “водяная

баня” с температурой воды, равной 37 – 380. Скарификатором прокалывают

кожу пальца, обработанную ватой со спиртом. Получают крупную каплю крови и помещают её на дно часового стекла, расположенного на бане. Каплю крови быстро покрывают вторым часовым стеклом.Время взятия крови отмечают по часам.

Затем каждые полминуты каплю крови разрезают иглой. Момент появления нитей, тянущихся за иглой, указывает на начало свёртывания крови. Продолжая наблюдение дальше, отмечают момент, когда вся капля крови сдвигается за иглой. Этот момент соответствует времени полного свёртывания крови.

Слайд 23Электрокоагулография

Ход опыта. Палец пациента обработать спиртом и проколоть скарификатором. Набрать

кровь в кювету и установить её в аппарат. Включить мотор.

Кювета приходит в колебательное движение. Запись процессов свёртывания крови осуществляется не менее 30 минут.Электрокоагулограмма представляет собой ряд периодических колебаний с частотой 6 импульсов в минуту, амплитуда которых соответствует сопротивлению крови. Пока кровь жидкая амплитуда колебаний большая, по мере свёртывания крови амплитуда колебаний уменьшается.

Слайд 25Тромбоэластография

Ход опыта. Палец пациента обработать спиртом и проколоть скарификатором. Набрать

кровь в кювету, установить в аппарат и опустить в неё

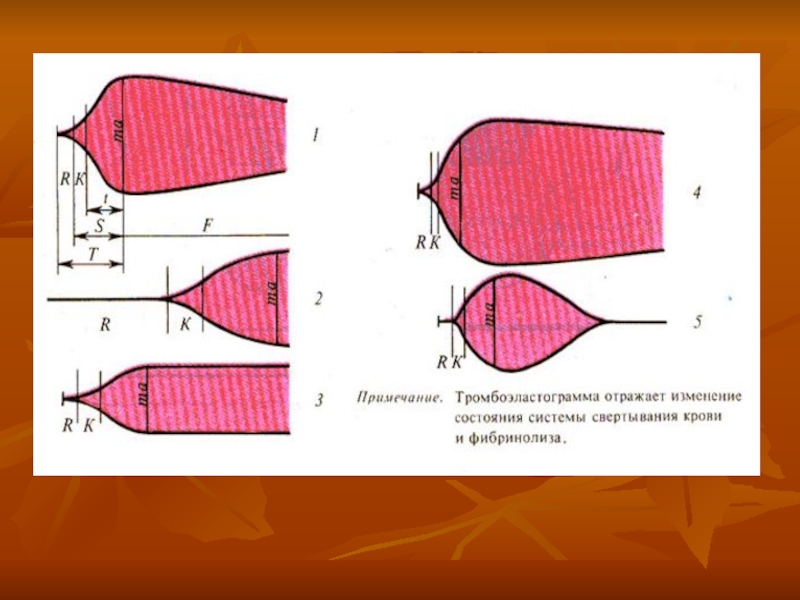

поршень. Включить запись. Кювета приходит в колебательные движения при помощи электромотора. Пока кровь в жидком состоянии – поршень и Писчик неподвижны. При выпадении фибриновых волокон они связывают кювету с поршнем, поршень начинает двигаться и передаёт колебания Писчику.Слайд 27R – начало свёртывания крови с учётом времени, затраченного на

заполнение кюветы (9-12 мин.)

К – время образования тромба (5-8 мин.)

Е

– максимальная эластичность сгустка, рассчитывается по формуле:Е = 100 х МА

100 – МА

В норме Е = 80-150.