Разделы презентаций

- Разное

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Геометрия

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

Методы и средства судебно-экспертных исследований Тема № 3. Метрологические

Содержание

- 1. Методы и средства судебно-экспертных исследований Тема № 3. Метрологические

- 2. Учебные вопросы:1.Основные правила метрологии. Обеспечение единства измерений.2. Погрешности результатов измерений.3.Метрологические характеристики измерительных систем.

- 3. 1. Основные правила метрологии. Обеспечение единства

- 4. Единство измерений охватывает важнейшие задачи метрологии: -

- 5. Основные правила метрологии1. Всякое измерение должно иметь

- 6. 3. Можно пользоваться только пригодными к употреблению

- 7. 4. Перед измерением необходимо убедиться, что условия

- 8. 6. В представлении результата измерения должна содержаться

- 9. 2. Погрешности результатов измеренийПонятие «погрешность» — одно

- 10. Истинное значение физической величины — это значение,

- 11. Случайная погрешность — составляющая погрешности измерения, изменяющаяся

- 12. Систематическая погрешность — составляющая погрешности измерения, остающаяся

- 13. Абсолютная погрешность выражается в единицах измеряемой величины

- 14. 2.Метрологические характеристики измерительных систем. При измерениях каких-либо

- 15. К основным метрологическим характеристикам измерительных систем относятся:

- 16. В ИСО 5725 для описания точности метода

- 17. Чувствительность - это способность метода реагировать на

- 18. градуировочный графикЧувствительность равна приращению y по отношению

- 19. Чувствительность метода 1 выше чувствительности метода 2

- 20. Метод 3 на линейном участке градуировочной функции

- 21. Селективность и специфичность характеризуют степень мешающего влияния

- 22. Избирательность анализа основана на двух характеристиках:- число

- 23. Избирательность анализа зависит от избирательности отдельных стадий

- 24. Скачать презентанцию

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Методы и средства судебно-экспертных исследований

Тема № 3. «Метрологические параметры технических

средств, применяемых в экспертных исследованиях»

Слайд 2Учебные вопросы:

1.Основные правила метрологии. Обеспечение единства измерений.

2. Погрешности результатов измерений.

3.Метрологические

характеристики измерительных систем.

Слайд 31. Основные правила метрологии.

Обеспечение единства измерений.

Единство измерений характеризует качество

измерений:

- результаты измерений выражаются в узаконенных единицах,

- размеры единиц

в установленных пределах равны размерам воспроизведенных величин- погрешности результатов измерений известны с заданной вероятностью и не выходят за установленные пределы.

Слайд 4Единство измерений охватывает важнейшие задачи метрологии:

- унификация единиц физических

величин

- разработка систем воспроизведения величин

- передача размеров величин

рабочим средствам измерений с установленной точностью. Слайд 5Основные правила метрологии

1. Всякое измерение должно иметь цель,

и точность

измерения должна обеспечивать достижение этой цели.

Из нескольких возможных средств

(методов) измерений, обеспечивающих достижение цели выбирают наиболее простые и дешевые.2. Результат измерений должен быть выражен в узаконенных единицах.

«Узаконенными» с СССР (в настоящее время – в России) с 1982 г. считаются только единицы Системы Интернациональной (СИ).

Слайд 63. Можно пользоваться только пригодными к употреблению средствами измерений.

«Пригодным» к

употреблению являются:

- серийно выпускаемое промышленностью в соответствие со стандартами или

техническими условиями средства измерений, если срок их последней поверки не истек;- средства измерений, прошедшие метрологическую аттестацию.

Аттестации подлежат средства измерений приобретенные за рубежом, приборы и установки, изготовленные промышленным способом, опытные образцы промышленных приборов и т. д.

Слайд 74. Перед измерением необходимо убедиться, что условия измерений (температура воздуха,

его влажность и т.п.) соответствуют его нормальным или рабочим условиям.

5.

Погрешность средств измерения, указанная на документации или на шкале прибора, не должна превосходить допустимой погрешности, определяемой целью измерения.Слайд 86. В представлении результата измерения должна содержаться информация

- о

самом результате

- об интервале, в котором погрешность этого результата

лежит с указанной вероятностью.7. Всегда следует указывать верхнюю границу погрешности.

Если несколько способов оценки погрешности результата дают различные значения, то приводится наибольшая погрешность.

Слайд 92. Погрешности результатов измерений

Понятие «погрешность» — одно из центральных в

метрологии, оно состоит из:

«погрешности результата измерения»

«погрешности средства измерения».

Погрешность

результата измерения - разница между результатом измерения Х и истинным (или действительным) значением Q измеряемой величины: X Q

Она указывает границы неопределенности значения измеряемой величины.

Слайд 10Истинное значение физической величины — это значение, идеальным образом отражающее

свойство данного объекта, как в количественном, так и в качественном

отношении.На практике абстрактное понятие истинного значения физической величины приходится заменять понятием «действительное значение».

Действительное значение физической величины — значение, найденное экспериментально и настолько приближающееся к истинному, что для конкретной цели оно может быть использовано вместо него.

Слайд 11Случайная погрешность — составляющая погрешности измерения, изменяющаяся случайным образом (по

знаку и значению) в серии повторных измерений одного и того

же размера физической величины, проведенных с одинаковой тщательностью в одних и тех же условиях.Случайные погрешности неизбежны, неустранимы и всегда присутствуют в результате измерения.

Слайд 12Систематическая погрешность — составляющая погрешности измерения, остающаяся постоянной или закономерно

меняющаяся при повторных измерениях одной и той же физической величины.

Они могут быть предсказаны, обнаружены и благодаря этому почти полностью устранены введением соответствующей поправки.

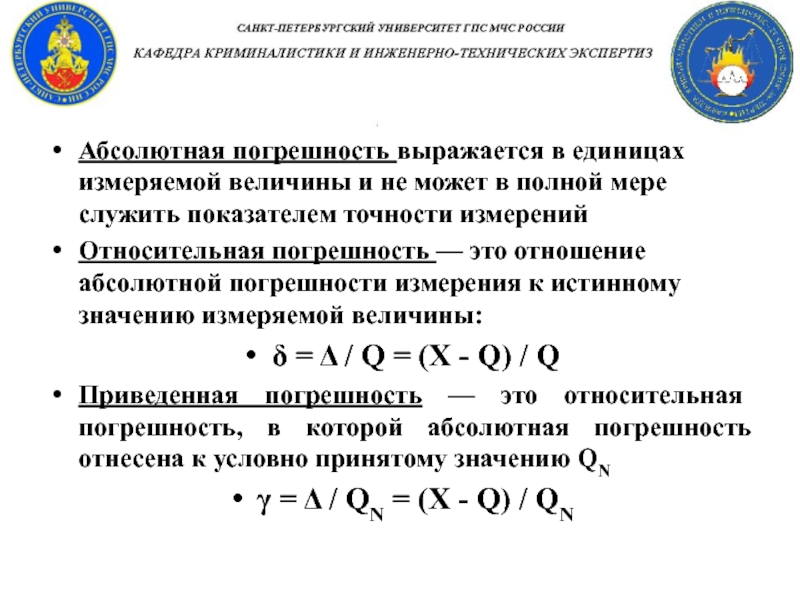

Слайд 13Абсолютная погрешность выражается в единицах измеряемой величины и не может

в полной мере служить показателем точности измерений

Относительная погрешность —

это отношение абсолютной погрешности измерения к истинному значению измеряемой величины: Q (X - Q) Q

Приведенная погрешность — это относительная погрешность, в которой абсолютная погрешность отнесена к условно принятому значению QN

γ QN (X - Q) QN

Слайд 142.Метрологические характеристики измерительных систем.

При измерениях каких-либо свойств физических объектов

в первую очередь получают аналитический сигнал, который часто также называют

откликом измерительного средства.Само получение аналитического сигнала еще не означает измерения. Необходимо еще располагать метрологическими параметрами измерения и оценить его погрешность.

Слайд 15К основным метрологическим характеристикам измерительных систем относятся:

точность,

правильность,

воспроизводимость,

пределы измерений,

предел обнаружения,

чувствительность,

селективность,

специфичность методов и технических

средств.Слайд 16В ИСО 5725 для описания точности метода измерений используют два

термина: «правильность» и «прецизионность».

«правильность» характеризует степень близости среднего арифметического

значения большого числа результатов измерений к истинному или принятому опорному значению, «прецизионность» - степень близости результатов измерений друг к другу (воспроизводимость).

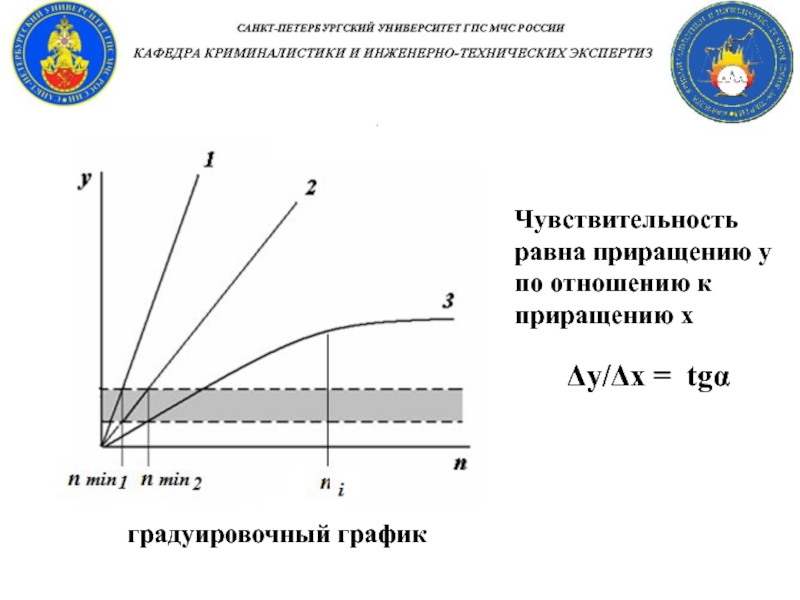

Слайд 17Чувствительность - это способность метода реагировать на изменение измеряемого параметра.

Для

определения чувствительности необходимо построить градуировочную функцию.

Градуировочная функция в самом

простом линейном представлении выглядит как y = an + b

Слайд 18градуировочный график

Чувствительность равна приращению y

по отношению к приращению x

Δy/Δx = tgα

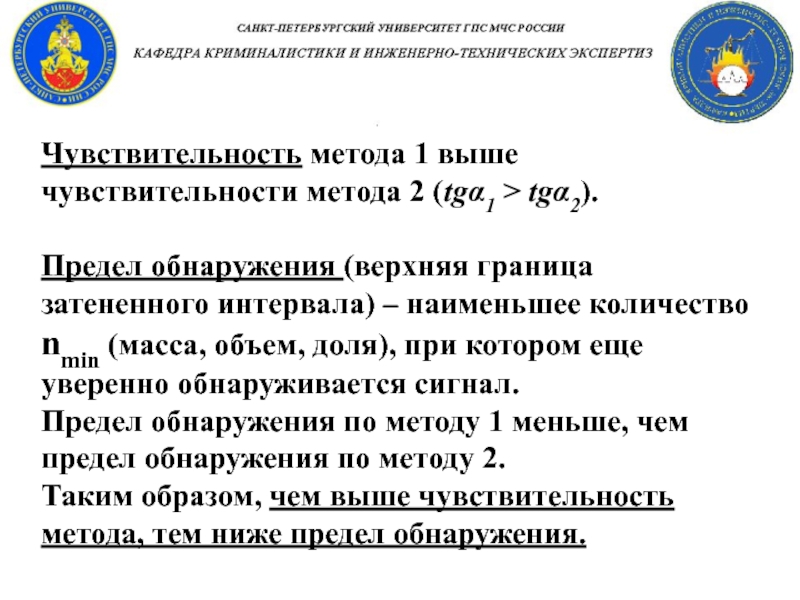

Слайд 19Чувствительность метода 1 выше чувствительности метода 2 (tgα1 > tgα2).

Предел обнаружения (верхняя граница затененного интервала) – наименьшее количество nmin

(масса, объем, доля), при котором еще уверенно обнаруживается сигнал. Предел обнаружения по методу 1 меньше, чем предел обнаружения по методу 2.

Таким образом, чем выше чувствительность метода, тем ниже предел обнаружения.

Слайд 20Метод 3 на линейном участке градуировочной функции имеет самую низкую

чувствительность и самый высокий нижний предел обнаружения.

Начиная с некоторой

величины ni, чувствительность данного метода становится практически нулевой. Значение ni представляет собой верхний предел определения измеряемого параметра.Слайд 21Селективность и специфичность характеризуют степень мешающего влияния матрицы на определение

исследуемого вещества

Селективность (избирательность анализа) - возможность метода определять или обнаруживать

искомый компонент (молекулы, ионы, функциональные группы)в присутствии других сопутствующих компонентов.Специфичность (предельная селективность) - отсутствие каких-либо мешающих влияний.

Когда говорят, что метод специфичен, это означает, что с его помощью можно определять только те соединения, для которых он предназначен.

Слайд 22Избирательность анализа основана на двух характеристиках:

- число сопутствующих компонентов, которые

не мешают определению искомого компонента,

- максимальное отношение содержания сопутствующего

(мешающего определению) и искомого компонентов, при котором еще возможно надежное определение или обнаружение последнего (фактор селективности). Слайд 23Избирательность анализа зависит от избирательности отдельных стадий анализа и может

быть повышена маскированием мешающих компонентов или их предварительным отделением (концентрированием)

Наиболее высокой избирательностью анализа характеризуются методы многокомпонентного анализа: масс-спектрометрия, нейтронно-активационный анализ, газожидкостная хроматография и др.